Цитогенетические основы размножения. Репродукция клеток

I. Способы размножения организмов, их сущность

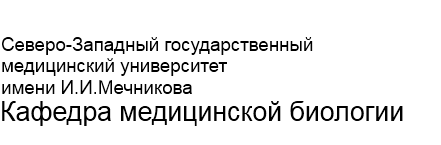

Размножение организмов — это воспроизведение себе подобных. Размножение обеспечивает продолжение жизни, преемственность поколений и сохранение вида. Размножение может быть бесполым и половым.

При бесполом размножении происходит деление соматических клеток одной родительской особи. Наследственный материал передаётся через соматические клетки, и потомки абсолютно тождественны родителям.

При половом размножении новый организм развивается из особой клетки (зиготы), которая образуется при слиянии половых клеток родителей. При образовании половых клеток (гамет) происходит неоднократная перекомбинация наследственного материала (мейоз) и поэтому гаметы генетически неоднородны. При оплодотворении в зиготе комбинируется наследственный материал отца и матери, поэтому потомки не абсолютно тождественны родителям, они имеют индивидуальные особенности.

Особые виды полового размножения: партеногенез и гиногенез. При партеногенезе яйцеклетки способны развиваться в целый организм без оплодотворения (насекомые, плоские черви). При гиногенезе — спермии должны присутствовать в среде для активации яйцеклеток, причём иногда это могут быть спермии другого вида (некоторые рыбы, земноводные и др.).

В развитии одного вида могут чередоваться разные способы размножения. Метагенез — чередование полового и бесполого размножения (кишечнополостные, простейшие). Гетерогенез — чередование полового размножения с оплодотворением и партеногенеза (сосальщики).

Формы полового и бесполого размножения разнообразны у одноклеточных и многоклеточных организмов.

Особый вид бесполого размножения, который встречается и у человека — полиэмбриония. Обычно из зиготы развивается один организм, но иногда, после одного или нескольких (реже) митотических делений, образовавшиеся клетки (бластомеры) могут развиваться в самостоятельные организмы. Так развиваются однояйцевые близнецы — генетически идентичные организмы.

В основе любого размножения, роста и развития организма лежат процессы репродукции клеток (пролиферация клеток). Процессы репродукции, скорость пролиферации, частота делений клеток в разных органах находятся под регулирующим контролем генетического аппарата. Если этот контроль нарушается, то начинается нерегулируемое размножение клеток — развиваются новообразования (опухоли). В течение жизни организма клетки стареют и погибают, поэтому всегда происходят процессы самообновления, образование новых клеток (физиологическая регенерация). В молодом организме репродукция клеток преобладает, за счёт чего увеличивается количество клеток, увеличиваются размеры органов и организм растёт. У взрослых — репродукция клеток обеспечивает только замещение погибших, а не увеличение их количества.

II. Клеточные популяции

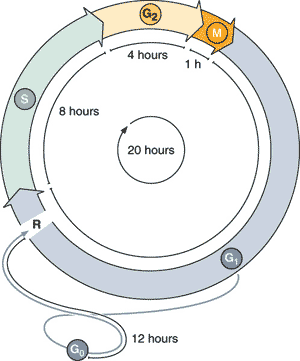

Жизненный цикл клетки (ЖЦ) или клеточный цикл — период с момента возникновения клетки в результате деления материнской до ее гибели или исчезновения в процессе собственного деления.

Митотический цикл (МЦ) — период подготовки клетки к делению и само деление.

При подготовке к делению клетка проходит особые периоды интерфазы: пресинтетический (G1), синтетический (S) и постсинтетический (G2).

Таким образом, митотический цикл (МЦ) = G1 + S + G2 + митоз. Часть интерфазы, не имеющая отношения к МЦ, характеризует активное функциональное состояние (состояние покоя у камбиальных клеток) и обозначается — G0.

Жизненный цикл клеток разных популяций неодинаков (рис 13).

По продолжительности жизни и по отношению к делению различают три популяции клеток: стабильная, растущая и обновляющаяся.

Стабильная популяция. Клетки этой популяции имеют наибольшую продолжительность жизни, высокодифференцированы и не способны делиться. К такой популяции относятся нервные клетки, клетки миокарда.

Растущая популяция. Клетки этой популяции высокодиф-ференцированные, имеют большую продолжительность жизни. Они составляют основную массу клеток внутренних органов (печень, поджелудочная железа, и т. д.). Эти клетки не утратили способности к делению, они могут перестраивать свой метаболизм, снижать уровень дифференцировки и делиться.

Обновляющаяся популяция. Среди клеток этой популяции есть два типа: высокодифференцированные и недифференцированные (стволовые или камбиальные клетки).Высокодифференцировнные клетки живут недолго (часы, сутки, месяцы), неспособны к делению,

постоянно отмирают. Например, клетки поверхностного слоя эпидермиса, клетки крови, клетки слизистой оболочки кишечника.

Недифференцированные (стволовые) клетки этой популяции постоянно делятся, дифференцируются и замещают погибшие. Так, стволовые клетки эпидермиса находятся в самом нижнем (мальпигиевом) слое; стволовые клетки слизистой оболочки кишечника — в глубоких отделах кишечных крипт, стволовые клетки крови — в красном костном мозге.

Таким образом, ЖЦ клеток стабильной популяции и дифференцированных клеток обновляющейся популяции равен G0, в их жизненном цикле нет митотического цикла.

ЖЦ стволовых клеток обновляющейся популяции состоит из подготовки к делению и деления, т.е. равен МЦ (периодом G0 в данном случае можно пренебречь, т.к. клетки функционально не активны, находятся в состоянии покоя). Такой ЖЦ также имеют клетки злокачественных опухолей, т. к. они не дифференцируются в нормальные клетки, а снова и снова вступают в деление.

ЖЦ клеток растущей популяции состоит из G0+(G1+S+G2+M)

III. Регуляция временной организации клетки

В разные периоды жизненного цикла строение клетки и ее функции различны.

В интерфазе в клетке идут разнообразные метаболические процессы, происходит реализация генетической информации, клетка выполняет соответствующие функции, то есть она функционально активна (G0). При переходе клетки в МЦ перестраивается характер метаболических процессов; синтезируются новые белки (структурные и ферменты), которые будут обеспечивать нормальный процесс деления. В этот период клетка утрачивает признаки специализации (дифференцировки) и те функции, которые свойственны клеткам данного типа.

Изучены некоторые факторы и механизмы, которые изменяют временную организацию клетки и либо способствуют делению, либо тормозят деление:

1.Ядерно-плазматическое отношение, сфера влияния ядра (отношение объема ядра к объему цитоплазмы). Если это отношение уменьшается, то клетка начинает подготовку к делению.

2.Повышение концентрации в клетке предшественников ДНК (в особенности тимидина) способствует переходу клетки к МЦ. 3.При подавлении синтеза белка и РНК процессы подготовки к делению тормозятся.

4.Наличие в клетке белков-кейлонов тормозит переход клетки из одного периода в другой на любой стадии.

5. Некоторые вещества провоцируют деление клеток, которые в нормальных условиях не делятся. Например, если лейкоциты периферической крови (высокодифференцированные клетки обновляющейся популяции) поместить в среду с фитогемагглютинином (ФГА), то они начинают делиться. Это используют для изучения кариотипа.

6. Выявлен ген клеточного деления (ген CDC), который кодирует белок протеинкиназу, способствующий вступлению клетки в МЦ.

IV. Понятие о кариотипе

Генетический аппарат эукариотической клетки представлен хромосомами. Кариотип — это совокупность хромосом соматической клетки,

признак постоянный и специфичный для вида. Кариотипы разных видов различаются количеством, величиной и строением хромосом.

Количество (набор) хромосом принято обозначать как » n «. Для разных видов организмов коэффициент » n » — различный.

Каждая соматическая клетка содержит двойной (парный) набор хромосом » 2n «. Такой набор называется диплоидным. Одинаковые хромосомы называются гомологичными (парными). Половые клетки содержат одинарный набор хромосом » n «. Такой набор называется гаплоидным. У человека соматические клетки содержат 46 хромосом (23х2), из них 44 хромосомы (22х2) — аутосомы, одинаковые для мужского и женского пола и 2 хромосомы половые (гетеросомы): у женщин — ХХ, у мужчин — ХУ. По химическому строению хромосомы представляют собой дезоксирибонуклеопротеид (ДНП). В состав одной хромосомы входит одна молекула ДНК. В различные периоды жизненного цикла клетки хромосомы имеют разную морфофункциональную организацию. Хромосомы в виде плотных структур выявляются во время деления клетки, а в интерфазе они деспирализованы и вся совокупность наследственного материала носит название — хроматин. Основная биологическая роль интерфазных хромосом — передача генетической информации.

Основная биологическая роль хромосом при делении — равномерное распределение их между дочерними клетками.

Большая часть интерфазного хроматина находится в деконденсированном состоянии, на разных его участках идут процессы транскрипции — это активный хроматин — эухроматин. Но есть участки конденсированного (плотного) хроматина — это неактивный гетерохроматин.

Различают структурный (конститутивный) гетерохроматин — участки постоянно конденсированные, неинформативные. Второй вид гетерохроматина — факультативный, это те участки, которые могут деконденсироваться и переходить в активное состояние. При подготовке к делению происходит постепенная общая конденсация хроматина и весь генетический материал представляет собой факультативный гетерохроматин; в световом микроскопе он обнаруживается в виде плотных структур — хромосом.

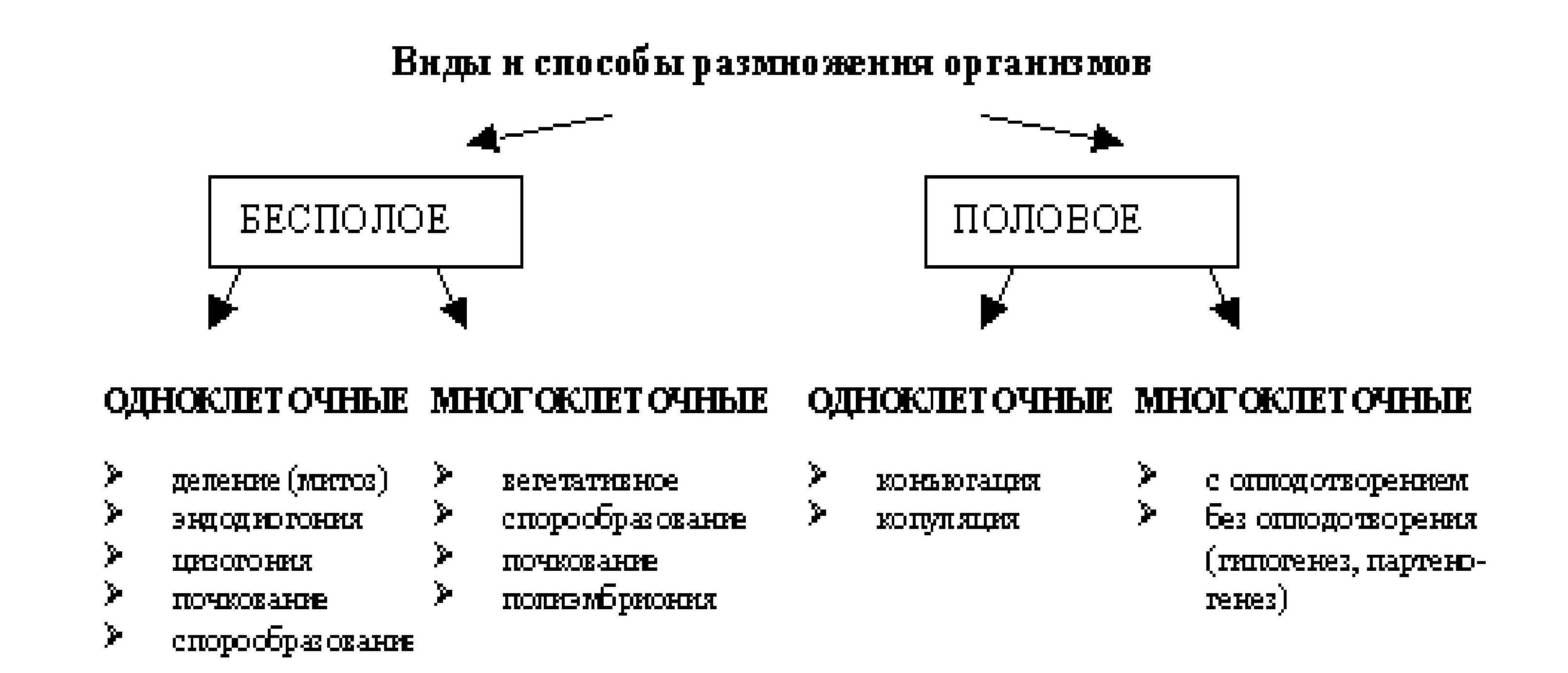

Процесс конденсации хроматина очень важен для регуляции активности генетического материала и для свободного распределения хромосом в цитоплазме клетки во время деления. По мере конденсации активность хроматина снижается. В результате усиления компактизации хроматина и процесса спирализации метафазные хромосомы уменьшаются по длине в несколько тысяч раз и свободно размещаются в цитоплазме клетки, а затем расходятся к полюсам. Форма метафазных хромосом зависит от расположения центромеры.

Различают метацентрические, субметацентрические, акроцентрические хромосомы и хромосомы с вторичной перетяжкой (спутничные) (рис. 14).

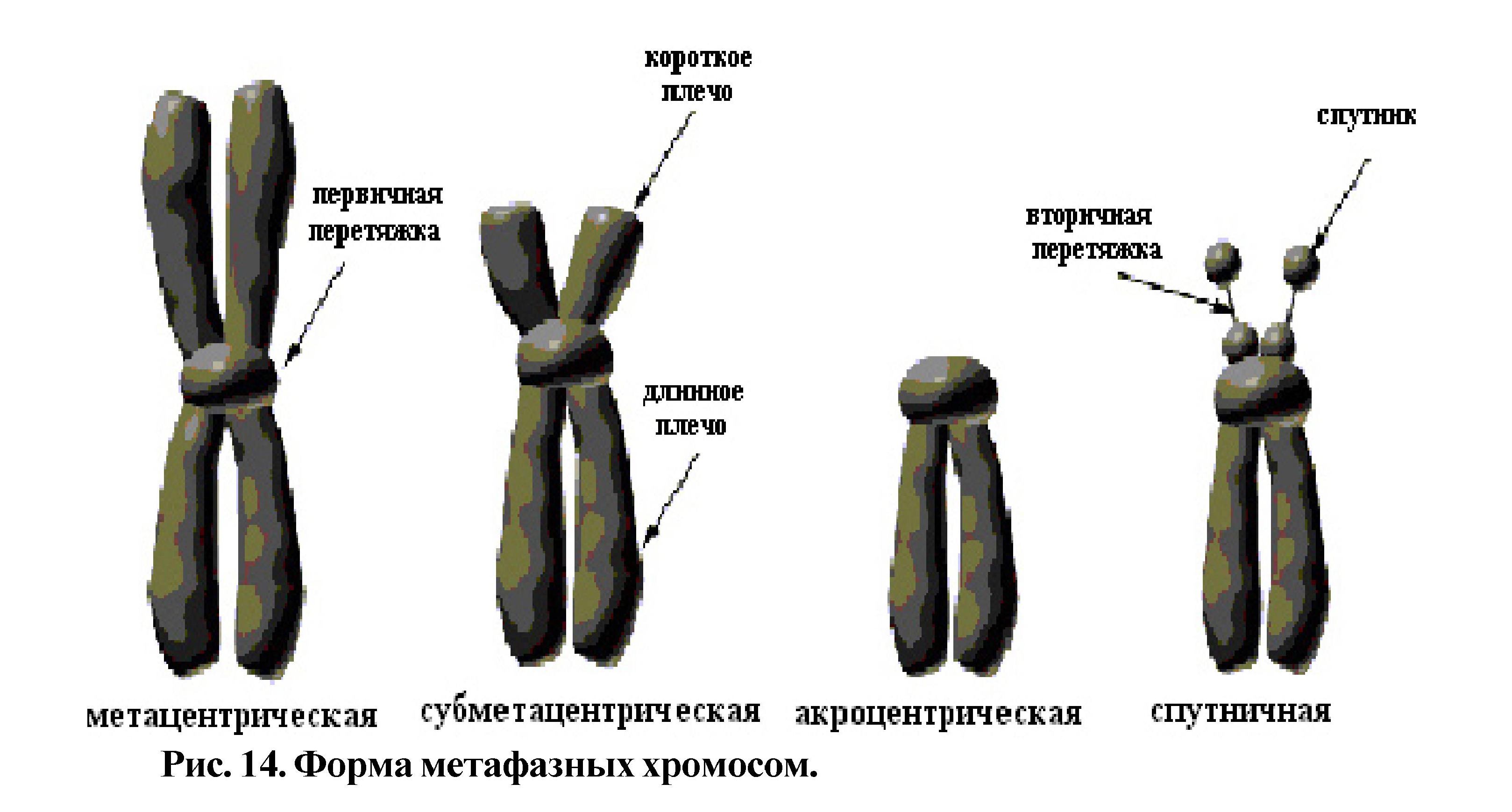

Различают несколько уровней организации хроматина (рис.15):

1. Расправленные нити. Эта структура состоит из 1 молекулы ДНК и молекул гистонов, расположенных параллельно. Неактивный хроматин.

2. Нуклеосомный уровень. Формируются компактные структуры из 8 молекул гистонов и участка молекулы ДНК (около 200 пар нуклеотидов) — нуклеосомы. Хроматиновая нить укорачивается в 7 раз. Наиболее активный хроматин.

3. Нуклеомерный. Объединяются 8-10 нуклеосом, образуется нуклеомер. Укорочение нити в 20 раз.

4. Хромомерный. Нуклеомерная нить образует петли, соединённые белками. Укорочение в 200 раз.

5. Хромонемный уровень образуется в результате сближения хромомеров по длине.

6. Хроматидный. Хромонема складывается в несколько раз, образуя тело хроматиды. Хроматиду можно назвать нереплицированной хромосомой. После репликации ДНК хромосома содержит 2 хроматиды — это реплицированная хромосома.

V. Способы репродукции клеток

Различают несколько способов деления клеток: митоз, амитоз, мейоз.

Митоз — универсальный способ деления клеток. Это непрямое сложное деление, характерное для соматических клеток. Биологическое значение митоза — увеличение количества генетически идентичных клеток.

Амитоз — это простое, прямое деление ядра на две или более частей. Не формируется аппарат деления, способствующий строго равномерному распределению генетического материала между дочерними ядрами. Дочерние ядра могут содержать разный объём генетического материала. Таким образом, амитоз нельзя считать полноценным делением. Деление цитоплазмы часто не происходит, и тогда образуются двуядерные (многоядерные) клетки. Такие клетки теряют способность в дальнейшем вступать в полноценное митотическое деление. Различают три вида амитоза: реактивный, дегенеративный и генеративный.

Мейоз — сложное деление, в результате которого образуются половые клетки (гаметы). Состоит из двух последовательных делений. Особенно сложным является первое деление мейоза (профаза I). При мейозе происходит перекомбинация генетического материала (кроссинговер, независимое расхождение целых хромосом в анафазе I и независимое расхождение хроматид в анафазе II). В результате мейоза образуются гаплоидные клетки («nc») и возникает комбинативная изменчивость. Биологическое значение мейоза состоит в поддержании постоянства кариотипа и возникновении генетически неидентичных гамет, что определяет формирование организмов с индивидуальными особенностями. Мейоз происходит в процессе гаметогенеза (образование половых клеток) в половых железах (гонадах).

VI. Эндорепродукция

Эндорепродукция — явление, связанное не с увеличением количества клеток, а с увеличением (репродукцией) генетического материала в клетке. Различают два вида эндорепродукции: эндомитоз и политению.

Эндомитоз происходит при нарушении нормального хода митоза (сохранение ядерной оболочки в профазе, разрушение митотического аппарата в начале анафазы) и приводит к увеличению плоидности клетки, кратное » n «. Если в эндомитоз вступила клетка, содержавшая 2n, то образуется клетка — 4 n и т. д. Таким образом, результат эндомитоза — полиплоидия.

Политения — образование гигантских политенных (многонитчатых) хромосом. В периоде S одна репликация ДНК следует за другой десятки и сотни раз, поэтому образуются хромосомы, содержащие сотни молекул ДНК. Важным является то, что это — интерфазные хромосомы, на которых идут транскрипционные процессы (области пуффов), и это можно наблюдать в световой микроскоп. Сравнивая локализацию пуффов и синтез определённых белков, можно составить цитологические карты хромосом, то есть ориентировочно определить локализацию отдельных генов на хромосоме (рис.16). Биологическое значение политении — увеличение числа идентичных генов, и как следствие, резкая интенсификация синтеза определённых белков.

Источник

24. Способы репродукции клеток (митоз, мейоз, амитоз); биологическое и генетическое значение разных способов деления клеток.

Различают несколько способов деления клеток: митоз, амитоз, мейоз.

Митоз — универсальный способ деления клеток. Это непрямое сложное деление, характерное для соматических клеток. Биологическое значение митоза — увеличение количества генетически идентичных клеток.

Амитоз — это простое, прямое деление ядра на две или более частей. Не формируется аппарат деления, способствующий строго равномерному распределению генетического материала между дочерними ядрами. Дочерние ядра могут содержать разный объём генетического материала. Таким образом, амитоз нельзя считать полноценным делением. Деление цитоплазмы часто не происходит, и тогда образуются двуядерные (многоядерные) клетки. Такие клетки теряют способность в дальнейшем вступать в полноценное митотическое деление. Различают три вида амитоза: реактивный, дегенеративный и генеративный.

Мейоз — сложное деление, в результате которого образуются половые клетки (гаметы). Состоит из двух последовательных делений. Особенно сложным является первое деление мейоза (профаза I). При мейозе происходит перекомбинация генетического материала (кроссинговер, независимое расхождение целых хромосом в анафазе I и независимое расхождение хроматид в анафазе II). В результате мейоза образуются гаплоидные клетки («nc») и возникает комбинативная изменчивость. Биологическое значение мейоза состоит в поддержании постоянства кариотипа и возникновении генетически неидентичных гамет, что определяет формирование организмов с индивидуальными особенностями. Мейоз происходит в процессе гаметогенеза (образование половых клеток) в половых железах (гонадах).

25. Эндорепродукция: эндомитоз и политения. Механизмы, значение.

Эндорепродукция — явление, связанное не с увеличением количества клеток, а с увеличением (репродукцией) генетического материала в клетке. Различают два вида эндорепродукции: эндомитоз и политению.

Эндомитоз происходит при нарушении нормального хода митоза (сохранение ядерной оболочки в профазе, разрушение митотического аппарата в начале анафазы) и приводит к увеличению плоидности клетки, кратное » n «. Если в эндомитоз вступила клетка, содержавшая 2n, то образуется клетка — 4 n и т. д. Таким образом, результат эндомитоза — полиплоидия.

Политения — образование гигантских политенных (многонитчатых) хромосом. В периоде S одна репликация ДНК следует за другой десятки и сотни раз, поэтому образуются хромосомы, содержащие сотни молекул ДНК. Важным является то, что это — интерфазные хромосомы, на которых идут транскрипционные процессы (области пуффов), и это можно наблюдать в световой микроскоп. Сравнивая локализацию пуффов и синтез определённых белков, можно составить цитологические карты хромосом, то есть ориентировочно определить локализацию отдельных генов на хромосоме. Биологическое значение политении — увеличение числа идентичных генов, и как следствие, резкая интенсификация синтеза определённых белков.

Часть шестая: воспроизведение клеток, клеточный цикл.

Один из постулатов клеточной теории (см. 1-ю лекцию) гласит, что увеличение числа клеток, их размножение происходят путем деления исходной клетки. Обычно делению клеток предшествует редупликация их хромосомного аппарата, синтез ДНК. Это правило является общим для прокариотических и эукариотических клеток. Время существования клетки как таковой, от деления до деления или от деления до смерти, обычно называют клеточным циклом (cyclus cellularis).

Во взрослом организме высших позвоночных клетки различных тканей и органов имеют неодинаковую способность к делению. Встречаются популяции клеток, полностью потерявшие свойство делиться. Это большей частью специализированные, дифференцированные клетки (например, зернистые лейкоциты крови). Говорят, что такие клетки «вышли из клеточного цикла». В организме есть постоянно обновляющиеся ткани — различные эпителии, кроветворные ткани. В таких тканях существует часть клеток, которые постоянно делятся, заменяя отработавшие или погибающие клеточные типы (например, клетки базального слоя покровного эпителия, клетки крипт кишечника, кроветворные клетки костного мозга). Многие клетки, не размножающиеся в обычных условиях, приобретают вновь это свойство при процессах репаративной регенерации органов и тканей. Размножающиеся клетки обладают разным количеством ДНК в зависимости от стадии клеточного цикла.

Как известно, половые мужские и женские клетки несут единичный (гаплоидный, 1n1c) набор хромосом и, следовательно, содержат в 2 раза меньше ДНК, чем все остальные клетки организма. Такие половые клетки (сперматозоиды и ооциты) с единичным набором хромосом называют гаплоидными. Плоидность обозначают буквой n. Так, клетки с хромосомным набором 1n гаплоидны, с 2n диплоидны, с 3n триплоидны и т.д. Соответственно количество ДНК на клетку (обозначают буквой c) зависит от ее плоидности: клетки с 2n числом хромосом содержат 2c количества ДНК. При оплодотворении происходит слияние двух клеток, каждая из которых несет 1n набор хромосом, поэтому образуется исходная диплоидная (2n, 2c) клетка — зигота. В дальнейшем в результате деления диплоидной зиготы и последующего деления диплоидных клеток разовьется организм, клетки которого (кроме зрелых половых) будут диплоидными.

При изучении клеточного цикла диплоидных клеток в их популяции встречаются как диплоидные (2c), так и тетраплоидные (4c) и интерфазные клетки с промежуточным количеством ДНК. Такая гетерогенность определяется тем, что удвоение ДНК происходит в строго определенный период интерфазы (periodus intermitoticus), а собственно к делению клетки приступают только после этого процесса.

Вспомним строение хромосом (из курса биологии) – их обычно отображают в виде пары букв X, где каждая хромосома является парной, а также каждая имеет две одинаковые части – левую и правую хроматиды. Такой набор хромосом характерен для клетки, уже начавшей свое деление, т.е. клетки, в которой прошел процесс удвоения ДНК. Удвоение количества ДНК называют синтетическим периодом, или S-периодом, клеточного цикла. Говорят, что количество хромосом в клетке остается прежним (2n), а число хроматид в каждой хромосоме – удвоенным (4c – 4 хроматиды на одну пару хромосом) — 2n4c. При делении в дочерние клетки от каждой хромосомы попадет одна хроматида и клетки получат полный диплоидный набор2n2c.

Состояние клетки (точнее ее ядра) между двумя делениями называют интерфазным. В интерфазе различают три части – пресинтетический, синтетический и постсинтетический периоды.

Таким образом, весь клеточный цикл состоит из 4 отрезков времени: собственно митоза (M), пресинтетического (G1), синтетического (S) и постсинтетического (G2) периодов интерфазы (рис. 19). Буква G- от английского Gap – интервал, промежуток. В G1-периоде, наступающем сразу после деления, клетки имеют диплоидное содержание ДНК на одно ядро (2c). В период G1 начинается рост клеток главным образом за счет накопления клеточных белков, что определяется увеличением количества РНК на клетку. В этот период начинается подготовка клетки к синтезу ДНК (S-периоду).

Обнаружено, что подавление синтеза белка или иРНК в G1-периоде предотвращает наступление S-периода, так как в течение G1-периода происходят синтезы ферментов, необходимых для образования предшественников ДНК (например, нуклеотид-фосфокиназ), ферментов метаболизма РНК и белка. Это совпадает с увеличением синтеза РНК и белка. При этом резко повышается активность ферментов, участвующих в энергетическом обмене.

В следующем, S-периоде происходит удвоение количества ДНК на ядро и соответственно удваивается число хромосом. В разных клетках, находящихся в S-периоде, можно обнаружить разные количества ДНК — от 2c до 4c. Это связано с тем, что исследованию подвергаются клетки на разных этапах синтеза ДНК (только приступившие к синтезу и уже завершившие его). S-период является узловым в клеточном цикле. Без прохождения синтеза ДНК неизвестно ни одного случая вступления клеток в митотическое деление.

Единственным исключением является второе деление созревания половых клеток в мейозе, когда между двумя делениями нет синтеза ДНК.

В S-периоде уровень синтеза РНК возрастает соответственно увеличению количества ДНК, достигая своего максимума в G2-периоде.

Постсинтетическая (G2) фаза еще называется премитотической. Последним термином подчеркивается ее большое значение для прохождения следующей стадии — стадии митотического деления. В данной фазе происходит синтез иРНК, необходимый для прохождения митоза. Несколько ранее этого синтезируется рРНК рибосом, определяющих деление клетки. Среди синтезирующихся в это время белков особое место занимают тубулины — белки микротрубочек митотического веретена.

В конце G2-периода или в митозе по мере конденсации митотических хромосом синтез РНК резко падает и полностью прекращается во время митоза. Синтез белка во время митоза понижается до 25% от исходного уровня и затем в последующих периодах достигает своего максимума в G2-периоде, в общем повторяя характер синтеза РНК.

В растущих тканях растений и животных всегда есть клетки, которые находятся как бы вне цикла. Такие клетки принято называть клетками G0-периода. Именно эти клетки представляют собой так называемые покоящиеся, временно или окончательно переставшие размножаться клетки. В некоторых тканях такие клетки могут находиться длительное время, не изменяя особенно своих морфологических свойств: они сохраняют в принципе способность к делению, превращаясь в камбиальные, стволовые клетки (например, в кроветворной ткани). Чаще потеря (хотя бы и временная) способности делиться сопровождается появлением способности к специализации, к дифференцировке. Такие дифференцирующиеся клетки выходят из цикла, но в особых условиях могут снова входить цикл. Например, большинство клеток печени находится в G0-периоде; они не участвуют в синтезе ДНК и не делятся. Однако при удалении части печени у экспериментальных животных, многие клетки начинают подготовку к митозу (G1-период), переходят к синтезу ДНК и могут делиться митотически. В других случаях, например в эпидермисе кожи, после выхода из цикла размножения и дифференцировки клетки некоторое время функционируют, а затем погибают (ороговевшие клетки покровного эпителия) .

Среди разновидностей клеточного деления можно назвать следующие:

митоз, или непрямое деление (характерное для большинства клеток);

амитоз, или прямое деление клеток;

мейоз, или редукционное деление (при образовании половых клеток);

эндорепродукция (образование полиплоидных и многоядерных клеток).

Митоз (mitosis), кариокинез, или непрямое деление, — универсальный, широко распространенный способ деления клеток. При этом конденсированные и уже редуплицированные хромосомы переходят в компактную форму митотических хромосом, образуется веретено деления, участвующее в сегрегации и переносе хромосом (ахроматиновый митотический аппарат), происходит расхождение хромосом к противоположным полюсам клетки и деление тела клетки (цитокинез, цитотомия).

Процесс непрямого деления клеток принято подразделять на несколько основных фаз: профаза, метафаза, анафаза, телофаза (рис. 20).

После окончания S-периода количество ДНК в интерфазном ядре равно 4c, так как произошло удвоение хромосомного материала. Однако морфологически регистрировать удвоение числа хромосом в этой стадии не всегда удается. Собственно хромосомы как нитевидные плотные тела начинают обнаруживаться микроскопически в начале процесса деления клетки, а именно в профазе митотического деления клетки. Если попытаться подсчитать число хромосом в профазе, то их количество будет равно 2n. Но это ложное впечатление, потому что в профазе каждая из хромосом двойная, что является результатом их редупликации в интерфазе. В профазе эти сестринские хромосомы тесно соприкасаются друг с другом, взаимно спирализуясь одна относительно другой, поэтому трудно увидеть двойственность всей структуры в целом. Позднее хромосомы в каждой такой паре начинают обособляться, раскручиваться. Двойственность хромосом в митозе наблюдается у живых клеток в конце профазы, когда видно, что общее их число в начинающей делиться клетке равно 4n. Следовательно, уже в начале профазы хромосомы состояли из двух сестринских хромосом, или, как их еще называют, хроматид. Число их (4n) в профазе точно соответствует количеству ДНК (4c).

В профазе происходит конденсация хромосом. Параллельно конденсации хромосом в профазе происходят исчезновение, дезинтеграция ядрышек в результате инактивации рибосомных генов в зоне ядрышковых организаторов. Одновременно с этим в середине профазы начинается разрушение ядерной оболочки: исчезают ядерные поры, оболочка распадается сначала на фрагменты, а затем на мелкие мембранные пузырьки. Меняются в это время и структуры, связанные с синтезом белка. Происходит уменьшение количества гранулярного эндоплазматического ретикулума, он распадается на короткие цистерны и вакуоли, количество рибосом на его мембранах резко падает. Значительно (до 25%) редуцируется число полисом как на мембранах, так и в гиалоплазме, что является признаком общего падения уровня синтеза белка в делящихся клетках.

Второе важнейшее событие при митозе тоже происходит во время профазы — это образование веретена деления. В профазе уже удвоенные в S-периоде центриоли начинают расходиться к противоположным концам клетки, где будут позднее формироваться полюса веретена. К каждому полюсу отходит по двойной центриоли, диплосоме. По мере расхождения диплосом начинают формироваться микротрубочки, отходящие от периферических участков одной из центриолей каждой диплосомы.

Сформированный аппарат деления в животных клетках имеет веретеновидную форму и состоит из нескольких зон: двух зон центросфер с центриолями внутри них и промежуточной между ними зоны волокон веретена. Во всех этих зонах имеется большое число микротрубочек (рис. 21).

Микротрубочки в центральной части аппарата деления, в собственном веретене деления, так же как микротрубочки центросфер, возникают в результате полимеризации тубулинов в зоне центриолей и около специальных структур — кинетохоров, расположенных в области центромерных перетяжек хромосом. В веретене деления принято различать два типа волокон (разной полярности): идущие от полюса к центру веретена и хромосомные, соединяющие хромосомы с одним из полюсов.

В индукции роста микротрубочек веретена в зоне полюса деления принимает участие одна из центриолей диплосомы, а именно материнская. Такое новообразование и рост нитей (пучков микротрубочек) веретена происходят в профазе митоза.

В то же время видны появляющиеся на хромосомах в местах первичных перетяжек (см. ниже) пластинчатые кинетохоры, около которых позднее также появляются микротрубочки, идущие в направлении полюсов деления. Таким образом, у животных клеток центриоли и хромосомные кинетохоры являются центрами организации микротрубочек веретена деления.

Метафаза занимает около трети времени всего митоза. Во время метафазы заканчивается образование веретена деления, а хромосомы выстраиваются в экваториальной плоскости веретена, образуя так называемую метафазную пластинку хромосом, или материнскую звезду. К концу метафазы завершается процесс обособления друг от друга сестринских хроматид. Их плечи лежат параллельно друг другу, между ними хорошо видна разделяющая их щель. Последним местом, где контакт между хроматидами сохраняется, является центромера.

Хромосомы все одновременно теряют связь друг с другом в области центромер и синхронно начинают удаляться друг от друга по направлению к противоположным полюсам клетки. Скорость движения хромосом равномерная, она может достигать 0,2— 0,5 мкм/мин. Анафаза — самая короткая стадия митоза (несколько процентов от всего времени), но за это время происходит ряд событий. Главным из них является обособление двух идентичных наборов хромосом и перемещение их в противоположные концы клетки.

Движение хромосом складывается из двух процессов, расхождения их по направлению к полюсам и дополнительного расхождения самих полюсов.

Предположения о сокращении микротрубочек как о механизме расхождения хромосом в митозе не подтвердились, поэтому многие исследователи поддерживают гипотезу «скользящих нитей», согласно которой соседние микротрубочки, взаимодействуя друг с другом (например, хромосомные и полюсные) и с сократительными белками, тянут хромосомы к полюсам.

Телофаза начинается с остановки разошедшихся диплоидных (2n) наборов хромосом (ранняя телофаза) и кончается началом реконструкции новых интерфазных ядер (поздняя телофаза, ранний G1-период) и разделением исходной клетки на две дочерние (цитокинез, цитотомия). В ранней телофазе хромосомы, не меняя своей ориентации (центромерные участки — к полюсу, теломерные — к центру веретена), начинают деконденсироваться и увеличиваться в объеме. В местах их контактов с мембранными пузырьками цитоплазмы образуется новая ядерная оболочка. После замыкания ядерной оболочки начинается формирование новых ядрышек. Клетка переходит в новый G1-период.

Важное событие телофазы — разделение клеточного тела, или цитотомия, или же цитокинез, — происходит у клеток животных путем образования перетяжки в результате впячивания плазматической мембраны внутрь клетки. При этом в кортикальном, подмембранном слое цитоплазмы располагаются сократимые элементы типа актиновых фибрилл, ориентированные циркулярно в зоне экватора клетки. Сокращение такого кольца приведет к впячиванию плазматической мембраны в области этого кольца, что завершается разделением клетки перетяжкой на две дочерние.

При повреждении митотического аппарата (действие холода или агентов, вызывающих деполимеризацию тубулинов) может произойти или задержка митоза в метафазе, или рассеивание хромосом. При нарушениях репродукции центриолей могут возникать многополюсные и асимметричные митозы и т.д. Нарушения цитотомии приводят к появлению гигантских ядер или многоядерных клеток.

Морфология митотических хромосом

Как интерфазные, так митотические хромосомы состоят из элементарных хромосомных фибрилл — молекул ДНП (дезоксирибонуклеопротеида). В последнее время принято считать, что на каждую хромосому приходится одна гигантская фибрилла ДНП, сложно уложенная в относительно короткое тельце — собственно митотическую хромосому. Установлено, что в митотической хромосоме существуют боковые петли этой гигантской молекулы дезоксирибонуклеопротеида. Боковые петли хромосом в вытянутом состоянии могут достигать 30 мкм. При их компактизации (спирализации) образуются структуры промежуточного характера — так называемые хромонемные фибриллы. Взаимодействие этих компонентов хромосом друг с другом и их взаимная агрегация приводят к конечной компактизации хроматина в виде митотической хромосомы.

Морфологию митотических хромосом лучше всего изучать в момент их наибольшей конденсации, в метафазе и в начале анафазы. Хромосомы в этом состоянии представляют собой палочковидные структуры разной длины с довольно постоянной толщиной. У большинства хромосом удается легко найти зонупервичной перетяжки (центромеры), которая делит хромосому на два плеча (рис. 22). Хромосомы с равными или почти равными плечами называют метацентрическими, с плечами неодинаковой длины — субметацентрическими. Палочковидные хромосомы с очень коротким, почти незаметным вторым плечом называют акроцентрическими.

В области первичной перетяжки расположен кинетохор. От этой зоны во время митоза отходят микротрубочки клеточного веретена, связанные с перемещением хромосом при делении клетки. Некоторые хромосомы имеют, кроме того, вторичные перетяжки, располагающиеся вблизи одного из концов хромосомы и отделяющие маленький участок — спутник хромосомы. Вторичные перетяжки называют, кроме того, ядрышковыми организаторами (см. предыдущую лекцию), так как именно на этих участках хромосом в интерфазе происходит образование ядрышка. В этих местах локализована ДНК, ответственная за синтез рибосомных РНК.

Плечи хромосом оканчиваютсятеломерами — конечными участками. Теломерные участки хромосом характеризуются отсутствием способности к соединению с другими хромосомами или их фрагментами и выполняют защитную функцию. В каждом цикле деления теломеры клетки укорачивается, из-за неспособности ДНК-полимеразы синтезировать копию ДНК с самого конца. Данный феномен носит название концевой недорепликации и является одним из важнейших факторов биологическогостарения. Специальный ферменттеломераза при помощи собственной РНК-матрицы достраивает теломерные повторы и удлиняет теломеры. В большинстве дифференцированных клеток теломераза заблокирована, однако активна в стволовых и половых клетках.

За открытие защитных механизмов хромосом от концевой недорепликации с помощью теломер и теломеразы в 2009 году присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине.

Размеры хромосом, как и их число, у разных организмов варьируют в широких пределах. Совокупность числа, размеров и особенностей строения хромосом называется кариотипом данного вида.

При специальных методах окраски хромосомы неравномерно воспринимают красители: вдоль их длины наблюдается чередование окрашенных и неокрашенных участков — дифференциальная неоднородность хромосомы. Важно то, что каждая хромосома имеет свой, неповторимый рисунок такой дифференциальной окраски. Применение методов дифференциальной окраски позволило детально изучить строение хромосом.Хромосомы человека принято подразделять по их размерам на 7 групп (А, В, С, D, E, F, G). Если при этом легко отличить крупные (1, 2) хромосомы от мелких (19, 20), метацентрические от акроцентрических (13), то внутри групп трудно различить одну хромосому от другой. Так в группе С6 и С7 хромосомы схожи между собой, так же как и с Х-хромосомой. Дифференциальное окрашивание позволяет четко отличить эти хромосомы друг от друга.

Эндорепродукция — образование клеток с увеличенным содержанием ДНК. Появление таких клеток происходит в результате полного отсутствия или незавершенности отдельных этапов митоза. Существует несколько моментов в процессе митоза, блокада которых приводит к его остановке и появлению полиплоидных клеток, т.е. клеток с увеличенным числом хромосомных наборов. Блокада может наступить при переходе от G2-периода к собственно митозу, остановка может произойти в профазе и метафазе, в последнем случае часто нарушается функция и целость веретена деления. Наконец, следствием нарушения цитотомии также может явиться появление полиплоидных клеток — одноядерных и двуядерных.

При блокаде митоза в самом его начале, при переходе его от G2 к профазе, клетки приступают к следующему циклу репликации, приводящему к прогрессивному увеличению количества ДНК в ядре. При этом не наблюдается никаких морфологических особенностей таких ядер, кроме увеличения их объема.

Появление полиплоидных соматических клеток может происходить в результате блокады деления клеточного тела. В печени взрослых млекопитающих встречаются, кроме диплоидных, тетра- и октаплоидные (8n) клетки, а также двуядерные клетки разной степени плоидности. Процесс полиплоидизации этих клеток происходит следующим образом. После S-периода клетки, обладающие 4c количеством ДНК, вступают в митотическое деление, проходят все его стадии, включая телофазу, но не приступают к цитотомии. Таким образом, образуется двуядерная клетка (2x2n). Если она снова проходит S-период, то оба ядра в такой клетке будут содержать по 4c ДНК и 4n хромосом. Такая двуядерная клетка входит в митоз, на стадии метафазы происходит объединение хромосомных наборов (общее число хромосом равно 8n), а затем — нормальное деление, в результате которого образуются две тетраплоидные клетки. Этот процесс попеременного появления двуядерных и одноядерных клеток приводит к появлению ядер с 8n, 16n и даже 32n количеством хромосом. Подобным способом образуются полиплоидные клетки в печени, в эпителии мочевого пузыря, в пигментном эпителии сетчатки, в ацинарных отделах слюнных и поджелудочной желез, мегакариоциты красного костного мозга.

Необходимо отметить, что полиплоидизация соматических клеток встречается на терминальных периодах развития клеток, тканей и органов: она большей частью характерна для специализированных, дифференцированных клеток и не встречается при генеративных процессах, таких как эмбриогенез (исключая провизорные органы) и образование половых клеток; нет полиплоидии среди стволовых клеток.

пролиферация (proliferatio; лат. proles потомство + fero несу, приношу) — увеличение числа клеток какой-либо ткани вследствие их размножения;

пролиферативный пул — отношение количества размножающихся клеток ко всей массе данной клеточной популяции;

репродукция (ре- + лат. productio производство) — 1) в биологии = Размножение; 2) в психологии = Воспроизведение;

кариотип (карио- греч. karyon ядро, орех + греч. typos форма, образец) — совокупность морфологических особенностей хромосомного набора соматической клетки организма данного биологического вида;

ген (-ы) (греч. genos род, рождение, происхождение) — структурная и функциональная единица наследственности, контролирующая образование какого-либо признака, представляющая собой отрезок молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (у некоторых вирусов — рибонуклеиновой кислоты);

генотип (ген + греч. typos отпечаток, образец, тип; син.: идиотип, конституция генетическая) — совокупность всех генов, присущих данной особи;

геном (англ. genome, от греч. genos род, происхождение) — совокупность хромосомных наследственных факторов, передаваемых от родительской особи к дочерней, представляющая собой у эукариотов, в том числе у человека, гаплоидный набор хромосом;

Пло́идность — число одинаковых наборов хромосом, находящихся в ядре клетки или в ядрах клеток многоклеточного организма.

Диплоидные клетки имеют две одинаковые копии каждой хромосомы.

Иногда этот термин применяют и в отношении прокариотических клеток, лишённых ядра. Большинство прокариот гаплоидны, то есть имеют одну копию бактериальной хромосомы, однако встречаются диплоидные и полиплоидные бактерии.

Различают клетки гаплоидные (с одинарным набором непарных хромосом), диплоидные (с парными хромосомами), полипло́идные (их также называют три-, тетра-, гексаплоиднымии т. д. в зависимости от того, сколько раз в ядре клетки повторяется гаплоидный набор) и анеуплоидные (когда удвоение или утрата — нуллисомия, моносомия или трисомия — охватывает не весь геном, а лишь ограниченное число хромосом). Полиплоидию не следует путать с увеличением количества ядер в клетке и увеличением числа молекул ДНК в хромосоме (политенизацией хромосом).

Гаплоиды — ядро, клетка, организм, с одним набором хромосом, представляющим половину полного набора (n), свойственного исходной форме (виду) (2n) [1][2] .

Полиплоиди́ей (др.-греч. πολύς — многочисленный, πλοῦς — зд. попытка и εἶδος — вид) называют кратное увеличение количества хромосом в клетке эукариот.

Полиплоидия гораздо чаще встречается среди растений, нежели среди животных. Среди раздельнополых животных описана у нематод, в частности аскарид, а также у ряда представителей земноводных. [5] . Так, для европейских съедобных лягушек P. esculentus, являющихся стабильным гемиклонально размножающимся межвидовым гибридом лягушек Р. ridibundus и Р. lessonae, типична триплоидия (3n = 36) [6] .

В растительном мире экологический успех во многих случаях обусловлен гибридизацией и появлением полиплоидных форм [7] . В целом около 70% растений полиплоидны, при этом преобладает аллополиплоидия. У ряда видов описаны внутривидовые и даже внутрисортовые полиплоидные серии [3] .

Искусственно полиплоидия вызывается ядами, разрушающими веретено деления, такими как колхицин.

Различают автополиплоидию и аллополиплоидию.

А́втополиплоиди́я — наследственное изменение, кратное увеличение числа наборов хромосом в клетках организма одного и того же биологического вида. На основе искусственной автополиплоидии синтезированы новые формы и сорта ржи, гречихи, сахарной свёклы и других растений. [8]

А́ллополиплоиди́я — кратное увеличение количества хромосом у гибридных организмов. Возникает при межвидовой и межродовой гибридизации. [5]

Источник