Преобразование энергии — электрической, тепловой, механической, световой

Понятие энергии применяется во всех науках. При этом известно, что обладающие энергией тела могут производить работу. Закон сохранения энергии гласит, что энергия не исчезает и не может быть создана из ничего, а выступает в различных своих формах (например, в форме тепловой, механической, световой, электрической энергии и т. д.).

Одна форма энергии может переходить в другую, и при этом соблюдаются точные количественные соотношения различных видов энергии. Вообще говоря, переход одной формы энергии в другую никогда не происходит полностью, так как всегда возникают еще и другие (чаще всего нежелательные) виды энергии. Например, в электродвигателе не вся электрическая энергия переходит в механическую, а часть ее переходит в тепловую (нагрев проводников токами, разогрев в результате действия сил трения).

Факт неполного перехода одного вида энергии в другой характеризует коэффициент полезного действия (КПД). Этот коэффициент определяется как отношение полезной энергии к ее общему количеству или же как отношение полезной мощности к общей.

Электрическая энергия имеет то преимущество, что ее можно сравнительно легко и с малыми потерями передавать на большие расстояния, и, кроме того, она имеет чрезвычайно широкий круг применений. Распределением электрической энергии относительно легко управлять, и в известных количествах ее можно аккумулировать и хранить.

В течение одного рабочего дня человек в среднем затрачивает энергию, равную 1000 кДж, или 0,3 кВт. Человеку нужно приблизительно 8000 кДж в виде пищи и 8000 кДж на отопление жилищ, производственных помещений, на приготовление пищи и т. д. Если добавить к этому энергетические затраты в промышленности и на транспорте, то на одного человека ежедневно приходятся энергетические затраты приблизительно в размере 200 000 ккал, или 60 кВт- ч.

Электрическая и механическая энергия

Электрическая энергия преобразуется в механическую в электродвигателях и в меньшей степени в электромагнитах. В обоих случаях используются эффекты, связанные с электромагнитным полем. Потери энергии, т. е. та часть энергии, которая не переходит в желаемую форму, складываются в основном из энергетических затрат на нагрев током проводников и потерь, связанных с трением.

Большие электродвигатели имеют КПД, превышающий 90%, а у небольших электродвигателей КПД несколько ниже этого уровня. Если, например, электродвигатель имеет мощность 15 кВт и КПД, равный 90 %, то его механическая (полезная) мощность 13,5 кВт. Если же механическая мощность электродвигателя должна быть равна 15 кВт, то потребляемая электрическая мощность при том же значении КПД — 16,67 кВт-ч.

Процесс перехода электрической энергии в механическую обратим, т. е. механическую энергию можно преобразовать в энергию электрическую (смотрите — Процесс преобразования энергии в электрическим машинах). Для этой цели применяются в основном генераторы, которые по своей конструкции подобны электродвигателям и могут приводиться в действие при помощи паровых турбин или гидротурбин. В таких генераторах также есть энергетические потери.

Электрическая и тепловая энергия

Если по проводнику протекает электрический ток, то электроны при своем движении сталкиваются с атомами материала проводника и побуждают их к более интенсивному тепловому движению. При этом электроны теряют часть своей энергии. Возникшая таким образом тепловая энергия, с одной стороны, приводит, например, к повышению температуры деталей и проводов обмоток в электрических машинах, и с другой — к повышению температуры окружающей среды. Следует различать полезную тепловую энергию и тепловую энергию потерь.

В электронагревательных приборах (электрокипятильники, утюги, нагревательные печи и т. д.) желательно стремиться к тому, чтобы электрическая энергия как можно полнее перешла в энергию тепловую. Иначе дело обстоит, например, в случае линий электропередачи или же электродвигателей, где возникающая тепловая энергия представляет собой нежелательное побочное явление, ввиду чего часто должны приниматься меры по ее отводу.

Вследствие возникшего повышения температуры тела тепловая энергия передается окружающей среде. Процесс передачи тепловой энергии реализуется в форме теплопроводности, конвекции и теплового излучения. В большинстве случаев весьма затруднительно дать точную количественную оценку общего количества выделяемой тепловой энергии.

Если какое-либо тело нужно разогреть, то значение его конечной температуры должно быть значительно выше требуемой температуры разогрева. Это необходимо для того, чтобы как можно меньше тепловой энергии передавалось окружающей среде.

Если же, напротив, разогрев температуры тела является нежелательным, то значение конечной температуры системы должно быть малым. Для этой цели создаются условия, способствующие отводу от тела тепловой энергии (большая поверхность контакта тела с окружающей средой, принудительная вентиляция).

Возникающая в электрических проводах тепловая энергия ограничивает значение тока, который допустим в этих проводах. Предельная допускаемая температура провода определяется термической стойкостью его изоляции. Для чего чтобы обеспечить передачу некоторой определенной электрической мощности, следует выбирать как можно меньшее значение тока и соответственно большое значение напряжения. При этих условиях снизятся затраты на материал проводов. Таким образом, электрическую энергию при большой мощности экономически целесообразно передавать при высоких напряжениях.

Переход тепловой энергии в электрическую

Тепловая энергия непосредственно превращается в электрическую в так называемых термоэлектрических преобразователях. Термопара термоэлектрического преобразователя состоит из двух металлических проводников, изготовленных из разных материалов (например, из меди и константана) и спаянных вместе одними своими концами.

При некоторой разности температур между точкой спая и двумя другими концами обоих проводников возникает ЭДС, которая в первом приближении прямо пропорциональна этой разнице температур. Эта термо-ЭДС, равная нескольким милливольтам, может быть зарегистрирована при помощи высокочувствительных вольтметров. Если вольтметр проградуировать в градусах Цельсия, то вместе с термоэлектрическим преобразователем полученное устройство можно применить для непосредственного измерения температуры.

Мощность преобразования невелика, поэтому такие преобразователи практически не применяются как источники электрической энергии. В зависимости от того, какие материалы применены для изготовления термопары, она работает в различных диапазонах температур. Для сравнения можно привести некоторые характеристики различных термопар: термопара медь — константан применима до 600 °С, ЭДС приблизительно 4 мВ на 100 °С; термопара железо — константан применима до 800 °С, ЭДС приблизительно 5 мВ на 100 °С.

Пример практического использования преобразования тепловой энергии в электрическую — Термоэлектрические генераторы

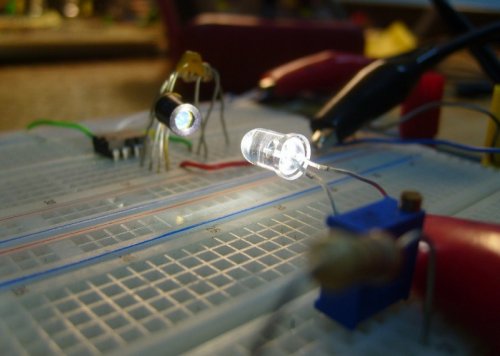

Электрическая и световая энергия

С точки зрения физики свет представляет собой электромагнитное излучение, которое соответствует определенному участку спектра электромагнитных волн и которое способен воспринимать человеческий глаз. К спектру электромагнитных волн принадлежат также радиоволны, тепловое и рентгеновское излучение. Смотрите — Основные светотехнические величины и их соотношения

Получить световое излучение при помощи электрической энергии можно в результате теплового излучения и путем газового разряда. Тепловое (температурное) излучение возникает в результате разогрева твердых или жидких тел, которые вследствие разогрева испускают электромагнитные волны с различными длинами волн. Распределение интенсивности теплового излучения зависит от температуры.

При повышении температуры максимум интенсивности излучения смещается в сторону электромагнитных колебаний с более короткой длиной волны. При температуре приблизительно 6500 К максимум интенсивности излучения приходится на длину волны 0,55 мкм, т. е. на ту длину волны, которой соответствует максимальная чувствительность человеческого глаза. Однако для нужд освещения никакое твердое тело до такой температуры нагрето, разумеется, быть не может.

Самую большую температуру разогрева выдерживает вольфрам. В вакуумных стеклянных баллонах его можно разогревать до температуры 2100 °С, а при более высоких температурах начинается его испарение. Процесс испарения может быть замедлен путем добавления некоторых газов (азота, криптона), благодаря чему представляется возможным поднять температуру накала до 3000 °С.

Для снижения потерь в лампах накаливания в результате возникающей конвекции нить накаливания выполняется в виде одинарной или двойной спирали. Однако несмотря на эти меры, показатель светоотдачи для ламп накаливания составляет 20 лм/Вт, что еще весьма турах далеко от теоретически достижимого оптимума. Источники теплового излучения имеют весьма малый КПД, так как в них большая часть электрической энергии переходит в энергию тепловую, а не в световую.

В газоразрядных источниках света электроны сталкиваются с атомами или молекулами газа и тем самым побуждают их к излучению электромагнитных колебаний с определенной длиной волны. В процессе излучения электромагнитных волн принимает участие весь объем газа, причем, вообще говоря, линии спектра такого излучения не всегда лежат в диапазоне видимого света. В нстоящее врямя в освещении нибольшее распространение находят светодиодные источники света. Смотрите — Выбор источников света про промышленных помещений.

Переход световой энергии в электрическую

Световая энергия может переходить в электрическую, причем этот переход возможен двумя различными с физической точки зрения путями. Такое преобразование энергии может быть результатом фотоэлектрического эффекта (фотоэффекта). Для реализации фотоэффекта применяются фототранзисторы, фотодиоды и фоторезисторы.

На границе раздела между некоторыми полупроводниками (германием, кремнием и др.) и металлами образуется граничная зона, в которой атомы обоих контактирующих материалов обмениваются электронами. При падении света на граничную зону электрическое равновесие в ней нарушается, в результате чего возникает ЭДС, под действием которой во внешней замкнутой цепи возникает электрический ток. ЭДС и, следовательно, значение тока зависят от падающего светового потока и длины волны излучения.

В качестве фоторезисторов используются некоторые полупроводниковые материалы. В результате воздействия света на фоторезистор в нем увеличивается число свободных носителей электрических зарядов, что вызывает изменение его электрического сопротивления. Если включить фоторезистор в электрическую цепь, то ток в этой цепи будет зависеть от энергий света, падающего на фоторезистор.

Химическая и электрическая энергия

Водные растворы кислот, оснований и солей (электролиты) проводят в той или иной степени электрический ток, что обусловлено явлением электрической диссоциации веществ. Некоторая часть молекул растворенного вещества (размер этой части определяет степень диссоциации) присутствует в растворе в виде ионов.

Если в растворе находятся два электрода, к которым приложена разность потенциалов, то ионы придут в движение, причем положительно заряженные ионы (катионы) будут двигаться по направлению к катоду, а отрицательно заряженные ионы (анионы) — к аноду.

Достигнув соответствующего электрода, ионы приобретают недостающие им электроны или же, наоборот, отдают лишние и в результате становятся электрически нейтральными. Масса материала, откладывающегося на электродах, прямо пропорциональна перенесенному заряду (закон Фарадея).

В граничной зоне между электродом и электролитом упругость растворения металлов и осмотическое давление противодействуют друг другу. (Осмотическое давление обусловливает осаждение ионов металлов из электролитов на электродах. Этот химический процесс сам является причиной возникновения разницы потенциалов).

Переход электрической энергии в химическую энергию

Для того чтобы в результате движения ионов добиться осаждения вещества на электродах, необходимо затратить электрическую энергию. Этот процесс называется электролизом. Такой переход электрической энергии в химическую находит применение в электрометаллургий для получения металлов (меди, алюминия, цинка и др.) в химически чистом виде.

В гальваностегии активно окисляющиеся металлы покрываются пассивными металлами (золочение, хромирование, никелирование и т. д.). В гальванопластике изготавливают объемные отпечатки (клише) различных тел, причем если такое тело сделано из непроводящего материала, то оно перед изготовлением отпечатка должно быть покрыто проводящим электрический ток слоем.

Переход химической энергии в электрическую

Если опустить в электролит два электрода, изготовленных из различных металлов, то между ними возникнет разность потенциалов, обусловленная различием в упругости растворения этих металлов. Если менаду электродами вне электролита включить приемник электрической энергии, например резистор, то в образовавшейся электрической цепи пойдет ток. Так устроены гальванические элементы (первичные элементы).

Первый медно-цинковый гальванический элемент был изобретен Вольта. В этих элементах происходит преобразование энергии химической в энергию электрическую. Работе гальванических элементов может помешать явление поляризации, возникающее в результате осаждения вещества на электродах.

Все гальванические элементы имеют тот недостаток, что в них химическая энергия преобразуется в электрическую необратимо, т. е. гальванические элементы нельзя заряжать вновь. Этого недостатка лишены аккумуляторы.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Тема 3.4. Энергия, ее виды, способы преобразования

Энергия, от греческого слова energeia – деятельность или действие, — общая мера различных видов движения и взаимодействия.

Энергия – это количественная мера действия и взаимодействия всех видов материи.

Виды энергии: механическая, электрическая, тепловая, магнитная, атомная.

Кинетическая энергия – результат изменения состояния движения материальных тел.

Потенциальная энергия – результат изменения положения частей данной системы.

Механическая энергия — это энергия, связанная с движением объекта или его положением, способность совершать механическую работу.

Электроэнергия энергия – одна из совершенных видов энергии.

Ее широкое применение обусловленно следующими факторами:

· Получение в больших количествах вблизи месторождения ресурсов и водных источнков;

· Возможность транспортировки на дальние расстояния с относительно небольшими потерями;

· Способность трансформации в другие виды энергии: механическую, химическую, тепловую, световую;

· Отсутствие загрязнения окружающей среды;

· Внедрением на основе электроэнергии принципиально новых прогрессивных технологических процессов с высокой степенью автоматизации.

В последнее время, в связи с экологическими проблемами, дефицитом ископаемого топлива и его неравномерным географическим распределением, становится целесообразным вырабатывать электроэнергию используя ветроэнергетические установки, солнечные батареи, малые газогенераторы.

Тепловая энергия широко используется на современных производствах и в быту в виде энергии пара, горячей воды, продуктов сгорания топлива.

Преобразование первичной энергии во вторичную осуществляется на станциях:

· На тепловой электрической станции ТЭС – тепловая;

· Гидроэлектростанции ГЭС – механическая (энергия движения воды);

· Гидроаккумулирующая станция ГАЭС – механическая (энергия движения предварительно наполненной в искусственном водоеме воды);

· Атомная электростанция АЭС – атомная (энергия ядерного топлива);

· Приливной электростанции ПЭС – приливов.

В РБ более 95% энергии вырабатывается на ТЭС, которые по назначению делятся на два типа:

1. Конденсационные тепловые электростанции КЭС, преднозначены для выработки только электрической энергии;

2. Теплоэлектроцентрали ТЭЦ, на которых осуществляется комбинированное производство электрической и тепловой энергии.

Способы получения и преобразования энергии.

Механическая энергия преобразуется в тепловую – трением, в химическую – путем разрушения структуры вещества, сжатия, в электрическую – путем изменения электромагнитного поля генератора.

Тепловая энергия преобразуется в химическую, в кинетическую энергию движения, а эта – в механическую (турбина), в электрическую (термо э.д.с.)

Химическая энергия может быть преобразована в механическую (взрыв), в тепловую (тепло реакции), в электрическую (батарейки).

Электрическая энергия может быть преобразована в механическую (электромотор), в химическую (электролиз), в электромагнитную (электромагнит).

Электромагнитная энергия – энергия Солнца – в тепловую (нагрев воды), в электрическую (фотоэффект → гелиоэнергетика), в механическую (звонок телефона).

Ядерная энергия → в химическую, тепловую, механическую (взрыв), регулируемое деление (реактор) → химическая + тепловая.

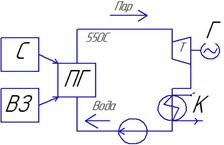

ТЭС включает комплект оборудования, в котором внутренняя химическая энергия топлива превращается в тепловую энергию воды и пара, преобразующуюся в ме-ханическую энергию вращения, которая и вырабатывает электрическую энергию.

Схема ТЭЦ отличается от ТЭС тем, что взамен конденсатора устанавливается теплообменник, где пар при значительном давлении нагревает воду подаваемую в главные тепловые магистрали.

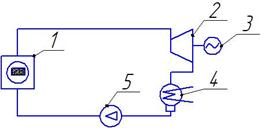

Схема АЭС зависят от типа реактора; вида теплоносителя; состава оборудования и могут быть одно-, двух-, и трехконтурными.

Пар отрабатывается непосредственно в реакторе и поступает в паровую турбину. Отработанный пар конденсируются в конденсаторе, и конденсат подается насосом в реактор. Схема проста, экономична. Однако пар на выходе из реактора становится радиоактивным, что предъявляет повышенные требования к биологической защите и затрудняет проведение контроля и ремонта оборудования.

4-конденсатор водяных паров;

Отличие ТЭС от АЭС состоит в том, что источником теплоты на ТЭС является паровой котел, в котором сжигается органическое топливо; на АЭС – ядерный реактор, теплота в котором выделяется делением ядерного топлива, обладающей высокой теплотворной способностью.

Транспортирование тепловой и электрической энергии.

Транспортирование тепловой энергии.

Основными потребителями тепловой энергии являются промышленные предприятиями и жилищно-коммунальное хозяйство.

Системой теплоснабжения называется комплекс устройств по выроботке, транспортировке и использования теплоты.

Снабжение тепловой энергии потребителей(система отопления, вентиляция, горячего водоснабжения и технологических процессов) состоит из 3-х взаимосвязанных процессов: передачи теплоты теплоносителю, транспортировки теплоносителя и использования теплового потенциала теплоносителя. Системы теплоснабжения могут быть децентрализованными(местными) и централизованными.

Децентрализованные системы теплоснабжения – это системы, в которых 3 основных звена объединены и находятся в одном или смежных помещениях. При этом получение теплоты и передача ее воздуха помещения объединены в одном устройстве и расположены в отапливаемых помещениях.

Централизованные системы теплоснабжения – это системы, в которых от одного источника теплоты подается теплота для многих зданий, кварталов, районов.

Транспортирование тепловой энергии производится тепловыми сетями.

Основными элементами тепловых сетей являются трубопровод, изоляционная конструкция, несущая конструкция.

Прокладка трубопроводов производится надземными и подземными способами.

Транспортирование электрической энергии.

Передача электроэнергии от предприятий, вырабатывающих электроэнергию, непосредственным потребителям осуществляется с помощью электрических сетей, представляющих собой совокупность подстанций(повысительных и понизительных), распределительных устройств и соединяющих их электрических линий(воздушных или кабельных), размещенных на территории района, населенного пункта, потребителя электрической энергии.

К основному оборудованию, производящему и распределяющему электроэнергию, относится:

· Синхронные генераторы, вырабатывающие электроэнергию(на ТЭС — турбогенераторы);

· Сборные шины, принимающие электроэнергию от генераторов и распределяющие ее потребителям;

· Коммутационные аппараты-выключатели, включающие и отключающие цепи в нормальных и аварийных условиях, и разъединители, снимающие напряжения с обеспеченных частей электроустановок и создающие видимый разрыв цепи;

· Электроприемники собственных нужд(насосы, вентиляторы, аварийное электрическое освещение и т.д.).

Вспомогательное оборудование предназначено для выполнения функций измерения, сигнализации, защиты и автоматики и т.д.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник