§ 1. Правопонимание. Типы понимания права

Право представляет собой одно из сложнейших явлений человеческой цивилизации. Ровесником общества является поиск смысла права, его сущности и места в системе ценностей общества.

Правопонимание представляет собой отражение и оценку права в соответствии с конкретными социально-политическими и культурно-историческими явлениями и ценностями. Правопонимание является отношением субъекта познания к правовой действительности и одновременно научным направлением, теорией.

Истории человечества известно множество теорий права, типов правопонимания. Их центральной проблемой является понятие права, его основных категорий и принципов.

Каждая эпоха человеческой цивилизации предлагает свое понимание права. За историческими, географическими и иными границами возникновения соответствующее определение права теряло свое значение. Отечественный законодатель никогда не формулировал легальных определений права, оставляя это поле для ученых упражнений, научных дискуссий. Впрочем, официальное определение закона также отсутствует.

Выработанные наукой определения права достаточно четко разделяются в зависимости от того, на какие традиции опирались их авторы – естественного права или юридического позитивизма.

Основные типы понимания права разделяются на три вида: естественно-правовые, позитивистские и социологические.

Сторонники естественно-правовой теории именуют право естественным постольку, поскольку оно вытекает из природы человека, всеобщего, универсального порядка. Естественное право – результат развития общества – существует независимо от того, закреплено оно в каких-либо источниках или нет. В некоторой степени эти права обусловлены экономическими, духовными и иными условиями, но по сути своей они являются прирожденными, отсюда следует их непоколебимость, неизменность, абсолютность. Естественные права возникают независимо от того, выражены ли они в юридических нормах или нет.

Такие права выступают в виде идей, представлений, они выражаются в морали, нравственности, обычаях и в юридических нормах. Право на жизнь, безопасное существование, свободное передвижение – примеры закрепления естественных прав в юридических нормах.

Теория естественного права представляет собой совокупность концепций, основывающихся на следующем определении права: право – это возведенная в закон справедливость.

Таким образом, естественно-правовая традиция несет в себе мысль о единстве, тождестве справедливости и права. Учение о справедливости занимает центральное место в теориях естественного права, как древних, так и современных. Справедливое право действует в противоборстве добра и зла, света и тьмы как активный творец и защитник добра. Основатель естественно-правового подхода Гуго Гроций полагал, что одновременно с позитивным правом действует неизменное вечное естественное право, которое согласно с природой общества разумных существ. Это право не связано ни с временем, ни с местом, оно неизменно. Естественное право представляет собой идеальное право, обусловленное природой человека.

И. Кант (1724–1804) развивал положение теории естественного права на основании теории практического разума. Согласно Канту, нравственный принцип естественного права состоит в том, чтобы человек поступал так, чтобы его свобода совмещалась со свободой каждого и всех.

Позитивистскому пониманию права соответствует определение права как системы норм, принятых или санкционированных государством. Это государственнический (этатический) позитивизм. Кроме государства, источником права в позитивизме может быть Бог, всеобщий разум и другие силы. Позитивизм выводит формулу «закон есть закон» независимо от содержания. Эта теория вообще исключает из понятия права вопрос о его содержании и справедливости. «Закон справедлив всегда» – это аксиома для позитивистов. И. Бентам, создавая теоретическую основу позитивистского понимания права, обосновывал идею, что государство создает нормы права для удовлетворения интересов человека. Он указал, что главное назначение правительства состоит в ограждении индивида от страданий.

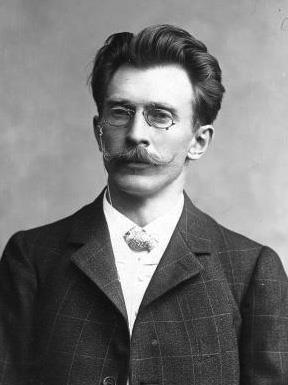

Шершеневич Габриэль Феликсович (1863–1912), профессор; в 1901–1911 гг. преподавал на юридическом факультете Московского университета курс торгового права и судопроизводства. В 1906 году преподавал историю политических учений. Ушел в отставку в 1911 г. вместе с большой группой преподавателей университета в знак протеста против правительственной политики в области просвещения.

Социологический подход к праву выражается в том, что законодатель не создает право, а лишь открывает его. Такой подход оправдан, особенно в той мере, в какой отрицает волюнтаризм законодателя. Данная теория исходит из того, что право создается в общественной жизни. Его источником выступают противоборствующие интересы отдельных людей. Право создается применительно к конкретным случаям путем прецедентов. Суд ближе к жизни и сталкивающимся интересам. Оценивая их, он создает право. Законодатель этому праву может придать свою силу. Таким образом, законодатель не придумывает право, он только дает форму закона тому праву, которое сложилось в обществе и выявлено судом. Социологическая юриспруденция формировалась в трудах Е. Эрлиха, Т. Жени, К. Певеллина, Д. Фрэнка, О. Холмса и других. Сторонники этого подхода полагали, что закон, изданный государством, автоматически правом не становится. Он может стать правом, только воплотившись в конкретные правоотношения, реальные социальные действия. Нередко в данной теории преувеличивалась роль судов, т. е. только акты судов оценивались как реализация, как применение права. Среди всех форм права выделяется судебный (административный) прецедент. Сами же законы существуют только тогда, когда они воплощены в судебных решениях.

Достоинством данного подхода к пониманию права является соединение права с социальной средой.

Путь России к праву большей частью позитивистский. До Октябрьской революции Россия входила в романо-германскую правовую семью. Основные черты русской юриспруденции второй половины XIX в. сформировались в позитивистском русле. Именно этатический позитивизм преподавался в университетах, им руководствовались судьи и чиновники. В начале XX в. юридический позитивизм раскололся на ряд течений, оставивших существенный след в отечественной и мировой юридической мысли.

Ковалевский Максим Максимович (1851–1916), социолог. Он выступил одним из идеологов Партии демократических реформ (1905–1907), позднее был членом ЦК Партии прогрессистов (1912–1917). В 1906 году – член 1-й Госдумы, с 1907 г. – член Госсовета по выборам от Академии наук и университетов.

После революции 1917 г. правовые учения в России пережили упадок ввиду победы нигилистических позиций в отношении как права, так и государства. Октябрьскую социалистическую революцию рассматривали как первый шаг на пути к мировой революции, которая приведет к прекращению всех государственно-правовых институтов. Однако этим ожиданиям не было суждено осуществиться. Окончание Гражданской войны и военного коммунизма привело к развитию права. Ведущим моментом в правопонимании стал классовый подход, точнее, интересы господствующего класса, порождающие систему (порядок) общественных отношений.

Не только Россия стала страной господствующего позитивизма. Это учение главенствовало в большинстве стран мира, чего никогда не удавалось естественно-правовым концепциям. Характерное для многих разновидностей юридического позитивизма отождествление права с системой законов, помимо серьезных концептуальных потерь, сильно привязало науку к воле законодателя, привело к тому, что из юриспруденции выпало самое главное – право как справедливость. Такой подход делает законодателя абсолютным властителем над обществом, он может создавать право по своему усмотрению. Это объясняет притягательность позитивизма в качестве государственной доктрины. Типичное позитивистское мировоззрение отражается в выражениях: «Закон суров, но справедлив».

Сегодня человечеству необходимо совершенно новое ценностное мировоззрение, которое может представлять собой осмысленное, синтезированное начало положительного опыта различных концепций. Его основу может составить учение о естественной справедливости.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Источник

Методы познания права и типы правопонимания

Метод научного познания представляет собой способ познания, основанный на философской либо научной концепции, состоящий из комплекса интеллектуальных действий, последовательное применение которых ведет к получению нового знания о предмете (объекте) исследования. При этом если, например, В. А. Козлов определяет метод научного познания как «определенный алгоритм исследовательского процесса, характер которого зависит от эмпирического или теоретического объекта исследования», 20 то И. Л. Честнов предлагает более широкое понимание метода. По его мнению, «…метод для любой науки… есть не просто инструмент исследования: при помощи метода наука формирует, конституирует свой предмет и задает тот образец, картину мира, в рамках которых легитимируются исследовательские процедуры, приобретают смысл те или иные теории, а также находят свое объяснение конкретные факты». 21 Таким образом, представляется важным подчеркнуть взаимозависимость предмета и метода научного исследования.

Основываясь на предложенном определении метода научного познания, можно выделить следующие его существенные характеристики.

1. Метод научного познания формируется на базе философской либо научной концепции и представляет собой адаптацию ее положений к объекту исследования.

2. Структуру метода составляет «комплекс интеллектуальных действий, при помощи которых данная наука предполагает установить истины, к которым она стремится…». 22 При этом следует отметить, что интеллектуальные операции, осуществляемые в рамках применения того или иного метода, не являются строго детерминированными. Подчиняясь руководящей философской (научной) концепции, метод не должен подразумевать применение операций, не согласующихся с ней. Однако ни один метод в социально-гуманитарном познании не может быть представлен как фиксированный набор строго последовательных действий, выполнение которых обязательно приведет к положительному познавательному результату. Это отличает познавательные методы от технических приемов (например, интервьюирование как один из способов сбора эмпирической информации в социологии и социологии права). Применение метода всегда многовариантно. Стержень метода составляет теоретическая концепция, которая оказывает решающее влияние на применение метода, однако конкретный набор мыслительных операций в рамках того или иного метода всегда зависит от объекта, целей и задач исследования.

3. Метод может быть также определен как «конкретное отношение к данному объекту». 23 С этой точки зрения метод представляет собой «систему регулятивных принципов и правил познавательной деятельности, выработанных субъектом на основе изучаемого объекта». 24 Данное определение отражает роль метода в системе субъект-объектных познавательных отношений, адекватность метода объекту исследования.Честнов И. Л. Методология и методика юридического исследования. Учебное пособие. СПб., 2004. С. 26-28

Методы научного познания необходимо отграничивать от универсальных формально-логических приемов мышления, используемых людьми как в научном, так и в обыденном познании, таких как индукция (умозаключение от частному к общему) и дедукция (умозаключение от общему к частному), анализ и синтез.

Кроме того, методы научного познания следует отличать также от так называемых технических приемов, которые представляют собой «средство достижения цели, используемое на уровне фактов или практических этапов» 25 (например, интервьюирование как один из способов сбора эмпирической информации в социологии и социологии права). Технические приемы всегда вторичны по отношению к методам, самостоятельного значения они не имеют: «технические приемы — это только орудия, используемые для достижения цели по определенному методу». 26 «Нельзя методологию низводить до… методики воспроизведения эмпирического материала, являющегося лишь предпосылкой теоретического мышления», — отмечает Д.А. Керимов. 27

От понятия научного метода следует отличать также понятие методологии научного исследования.

Исторически в отечественной правовой науке сложились два подхода к определению понятия методологии. Согласно первому из них методология представляет собой особую научную дисциплину, предметом изучения которой являются методы научного познания. Так, Р. Лукич определяет методологию права как «науку о методах познания… права». 28 Как полагает ученый, методология — «познавательная дисциплина второго порядка», т. е. она представляет собой не познание правовой реальности, а познание самого процесса исследования. По мнению И. Л. Честнова, методология — это «учение о методах, включающее не только анализ познавательных средств, но и более широкую проблематику: что познается, кто проводит научное исследование, насколько оно соответствует критериям научности и др.». 29

В соответствии со вторым подходом, методология — это совокупность методов, используемых в научном, в частности, в теоретико-правовом познании. Данная позиция обосновывается прежде всего в работах Д. А. Керимова, который рассматривает методологию как «комплекс исторически сложившихся рациональных путей, способов и форм движения мышления от незнания к знанию, от явления к сущности, от предположения к истине». 30 Вместе с тем ученый выступает скорее не против трактовки понятия методологии как науки, а против выделения ее в обособленную научную дисциплину, не связанную с конкретными науками, методы которых будут изучаться в ее рамках. Как подчеркивает Д. А. Керимов, методология «не является локальной дисциплиной, существующей изолированно от всего комплекса, но внутренне имманентна всей науке в целом и каждой ее отдельной отрасли… Именно в силу таким образом понимаемой универсальности методология является всеобщим научным руководством к действию, составляющим базис всей системы знаний, познавательный стержень любой отрасли науки». Соответственно методологию права Д. А. Керимов определяет как сложившуюся «на основе всеобщей методологии… систему методов исследования правовых объектов». 31

Представляется, что сама этимология слова «методология» предопределяет рассмотрение ее в качестве особой научной дисциплины. Необходимость научного изучения методов познания признает и Д. А. Керимов, который пишет: «Все возрастающий объем научных знаний повышает требования к точности, строгости, логической последовательности научного мышления, а это с необходимостью предполагает изучение самого познавательного процесса». 32 Поэтому если рассматривать методологию только как совокупность соответствующих методов, то говорить о каком-либо систематизированном знании в этой области не приходится. Соответственно далее под методологией права будет пониматься научная дисциплина, предметом изучения которой являются методы познания права.

При этом необходимо иметь в виду, что ни один метод, возникающий на базе философской концепции, изначально не приспособлен для познания именно правовых явлений. Правовая наука не может взять из философии ничего в готовом виде. Догматическое понимание философского метода, подменяющее его реальное применение в познавательном процессе использованием лишь соответствующей терминологии, не может способствовать приращению знания. Поэтому философские методы должны тщательно изучаться в методологии права с целью выяснения возможности их применения к познанию права и раскрытия их эвристического потенциала, под которым понимается способность «обогатить науку новым знанием об изучаемом объекте, выявить новые моменты в исследуемых явлениях и привести к более глубокому и содержательному их пониманию». 33

Разнообразие методов познания права определяет необходимость их классификации.

В советском правоведении методы познания права традиционно подразделялись на философские, общенаучные и частнонаучные «в зависимости от степени общности их использования». При этом в качестве универсального философского метода рассматривался диалектико-материалистический, в качестве общенаучных, применяемых «одновременно либо во всех науках, либо в ряде наук», — прежде всего формально-логические приемы мышления, и наконец, под частнонаучными методами понимались методы, свойственные только правовой науке. 34 Эта классификация широко распространена и в современном российском правоведении, указывая на его связь с классическим стилем научного мышления. Признание существования общенаучных методов является выражением свойственного классической науке методологического монизма, требующего методологического единообразия для всех областей научного знания, как естественного, так и социально-гуманитарного.

Альтернативный подход к классификации методов познания права был представлен в концепции Р. Лукича, достоинством которой являлось указание на связь, существующую между методом познания права и типом правопонимания. Так, Р. Лукич делит все методы познания на философские и научные. В несколько упрощенном виде предложенная Р. Лукичем классификация методов правопознания представлена в таблице 1.

| Виды методов познания права | ||

| Философские (неэмпирические) методы (юснатурализм) | Научные (эмпирические) методы | |

| Идеальные методы, позволяющие изучать право как идеальное явление — систему норм, созданную разумом законодателя | Реальные методы, позволяющие изучать право как явление, реально функционирующее в обществе и опосредуемое индивидуальным и коллективным правосознанием | |

| Догматический метод (метод толкования системы норм) — этатистский тип правопонимания, нормативизм | Социологический метод (социологический тип правопонимания) | Психологический метод (психологический тип правопонимания) |

В дополнение к представленным в таблице методам Р. Лукич выделяет также так называемые несамостоятельные методы познания права. К ним относятся историко-правовой Лукич Р. Методология права. М., 1981. С. 200-201 и сравнительно-правовой методы. Лукич Р. Методология права. М., 1981. С. 198-200 Их несамостоятельный характер, по его мнению, выражается в том, что исследователь, проводя сравнительно-правовой или историко-правовой анализ, может сравнивать право в синхронном и диахронном аспектах, во-первых, как «идеальное» явление, т. е. как систему норм, созданную разумом законодателя; во-вторых, как реальное явление, т. е. как правопорядок либо явление индивидуального или коллективного правосознания.

Представляется, что методы познания права можно разделить прежде всего на классические, сложившиеся в классический период развития теоретико-правового знания, и неклассические, или постклассические, использование которых характеризует неклассический стиль теоретико-правового мышления.

Теоретическое правопонимание всегда конституируется определенным методологическим подходом к исследованию права. Для классического юснатурализма было характерно использование рационалистического, дедуктивно-аксиоматического метода, суть которого состояла в движении мышления от исходного суждения (аксиомы) к последующему посредством непрерывной цепи заключений. Так, основоположник классической школы естественного права Гуго Гроций (1583-1645) считает необходимым использовать данный метод для придания юриспруденции научной формы. Как он полагает, дедуктивный метод, во-первых, может исходить из первоначальных очевидных аксиом, каковыми является природа вещей, постигаемая естественным разумом, — ratio naturalis. Во-вторых, дедуктивный метод может исходить из аксиом, созданных какими-либо признанными авторитетами. Исходя из установленным аксиом путем дедукции Гроций выводит основные правовые максимы: воздержание от кражи имущества, возмещение извлеченной из чужой вещи выгоды, обязанность соблюдения обещаний, обязанность возмещения ущерба, причиненного по нашей вине, воздаяние людям, заслуживающим наказание и др. Гроций стремился разработать аксиоматическую систему общей юриспруденции, внутренне непротиворечивый, логически завершенный, исчерпывающий свод правовых аксиом, которые можно было бы легко применить к конкретным ситуациям внутри отдельных государств и к отношениям между государствами.

В рамках позитивистской познавательной стратегии дедуктивно-аксиоматическому методу юснатурализма были противопоставлены эмпирические методы исследования совокупности наблюдаемых фактов. В качестве фактического материала, реальность которого, в отличие от эмпирически неверифицируемой реальности естественного права, была гарантирована эмпирическим наблюдением, этатизм избрал установленные государством нормы. Это позволяло сконструировать общую теорию права как юридическую догматику, которая должна была обладать таким же опытным характером, какой имело описательное естествознание, выступавшее образцом научного знания для формировавшихся в то время социальных наук. Однако, как отмечал в свое время Н. Н. Алексеев, «опытный материал, с которым имеет дело юрист, не только является совокупностью обладающих смыслом фактов, но… факты эти имеют… чисто условный характер»: «…Данность норм положительного права… есть данность известного человеческого установления, принятого при одних условиях и могущего быть измененным и отмененным при других. Данность эта гораздо менее “естественна”, менее необходима и потому гораздо более лежит в области действия человеческой воли. Поэтому и все наблюдения этой данности имеют всегда очень условный характер», а потому «не могут иметь никакого общего решения». 35

Таким образом, методологической основой формирования этатистского типа правопонимания был философский позитивизм. Проникнув в юриспруденцию, он ориентировал юридическую науку на описание, обобщение и классификацию правовых явлений. Позитивистская познавательная стратегия обусловила формирование эмпирического, индуктивного метода этатизма, обычно называемого формально-догматическим. Сторонники правового этатизма полагали, что предмет юридической науки должен быть ограничен совокупностью знаний об установленных государством правовых нормах и их взаимосвязях между собой. Все иное, не проверяемое эмпирически, подпадало под разряд «метафизики». Название метода — догматический — указывает на то, что применяющий данный метод относится к совокупности установленных государством норм как к догме, как к чему-то высшему, неприкосновенному, неизменному, абсолютно обязательному. Применение догматического метода связано с предположением, что данное право обязательно, что его не следует рассматривать в категориях добра и зла, размышлять о том, надо ли его применять таким, каким оно есть, или отказаться от его применения и изменить его.

Формально-догматический метод представляет собой определенную последовательность интеллектуальных операций.

1. Сбор эмпирического материала, в качестве которого для представителей этатизма выступают установленные законодателем правовые нормы.

2. Описание собранного эмпирического материала. На этой стадии происходит разъяснение смысла нормативных велений при помощи правил логики и грамматики. Нормативное веление рассматривается как логико-грамматическая конструкция, как предложение, построенное по законам логики и грамматики. На стадии описания собранного эмпирического материала используются процедуры логического анализа. Норма права, рассматриваемая как логическое суждение, разлагается на составные элементы, для того чтобы с точностью определить все условия действия нормы и все заключающиеся в ней последствия. Этот аналитический прием получил название логико-нормативного метода.

При этом от юриста-догматика не требуется обоснования верности, справедливости нормативных велений. Для догматика их верность заключается в их юридической силе. Для него нормативные суждения играют роль аксиом, не подлежащих доказыванию: они рассматриваются как посылки, достаточные для последующих логически правильных выводов. При этом предполагается, что законодатель есть совершенный творец нормы. Предполагается, что законодатель в совершенстве владеет языковыми средствами для выражения смысла нормы, что он умеет мыслить логически и владеет средствами юридической техники.

3. Обобщение эмпирического материала.

А. Выявление правовых понятий. Понятие — абстракция, представляющая собой результат выделения объекта из группы схожих объектов путем указания на отличительный признак, присущий всем объектам выделенной группы. Из совокупности норм выделяется то, что является общим для всей совокупности. Например, из совокупности норм, в которых повторяется положение о прекращении права на иск по истечении того или иного срока, выделяется общее правовое понятие исковой давности. Или, анализируя нормы, устанавливающие конкретные виды правонарушений, наблюдатель выделяет то общее, что характеризует правонарушение как таковое. Таким образом создается абстрактное юридическое понятие правонарушения.

Юридическая догматика делит правовые понятия на три главных вида:

1) правовые понятия, составляющие исключительную принадлежность национальных правовых систем;

2) правовые понятия, составляющие принадлежность правовой семьи;

3) универсальные правовые понятия.

Б. Формулирование юридических определений, определений правовых понятий

При отсутствии законодательного определения формулируется определение соответствующего правового понятия, аналитически выведенного из совокупности правовых норм. Юридическое определение основывается на синтезе признаков понятия, сформулированных в отдельных правовых нормах.

В. Формулирование юридических принципов

Юридический принцип — общая идея, раскрываемая в ряде юридических норм. В противоположность выявлению общих понятий, юридический принцип не содержится в виде готового правила в самих нормах. Эта идея, лежащая в основании отдельных норм. Задача науки заключается в том, чтобы обнаружить эту идею и облечь ее в языковую форму. Например, из анализа совокупности норм можно вывести принцип возможности перемены лиц в обязательстве, свойственный современному праву, в противоположность принципу личного исполнения обязательств; принцип освобождения собственности от всяких стеснений в противоположность принципу покровительства сервитутным отношениям, и др.

4. Классификация норм права или построение системы норм права.

Высшую ступень приложения догматического метода составляет классификация норм, уже объясненных, обобщенных и соединенных в определения. Именно поэтому юридическая наука есть наука систематизирующая. При помощи догматического метода все нормы группируются в институты, подотрасли, отрасли, в совокупности образующие систему норм права. Задача правовой науки в том, чтобы на основании понятийной, логической обработки совокупности норм превратить ее в логически непротиворечивое целое.

Догматический метод включает в себя также правила классификации:

1) классификация должна охватывать всю совокупность действующих правовых норм; если какая-либо часть правовых норм осталась вне системы, то классификация должна быть признана неудавшейся;

2) классификация не должна содержать внутренних противоречий;

3) научная классификация научная не должна противоречить законодательной;

4) классификация не должна быть слишком сложной, так как ее цель облегчить изучение права.

Так как настоящее понимание нормы достигается не в ее изолированном виде, а только в ее связи с другими нормами, то система норм права составляет самый удобный способ усвоения права. С точки зрения законодательной политики систематическое распределение норм имеет то значение, что обнаруживает все недостатки положительного права: его пробелы, противоречия, повторения. Удачная и удобная для практики система является образцом для законодателя, который в позднейших кодификационных работах следует системе, выработанной наукой. 36

Обстоятельная критика условного характера юридической догматики была дана, в частности, Н. Н. Алексеевым. Алексеев Н. Н. Основы философии права. СПб., 1998. С. 21-24

В завершение следует подчеркнуть, что классическую науку характеризует методологический монизм, т. е. установка на поиск единого универсального метода, одинаково пригодного для исследования и природы, и общества. Данная методологическая ориентация обусловила «одномерность» классических правовых концепций. Как отмечается в современной литературе, сегодня «…соревнование естественно-правовой и позитивистской школ не может выступать в качестве главного источника фундаментальной правовой методологии», так как, «расходясь на уровне природы обусловленности права… в методологическом плане, как детерминистские метасистемы… они принципиально тождественны, демонстрируя лишь плюрализм подходов в рамках мировоззрения века Просвещения». 37 В связи с этим теоретическое уяснение методологической ограниченности классических подходов к пониманию права представляется необходимым условием развития общей теории права в качестве современной социально-гуманитарной науки, располагающей объяснением специфики социального. Для неклассического социально-гуманитарного, в частности теоретико-правового, знания характерен методологический плюрализм, т. е. установка на использование в процессе научного познания нескольких взаимодополняющих методов (феноменологии, герменевтики и др.), благодаря чему оказались возможными отказ от классической одномерности теоретико-правового знания и разработка интегральных правовых теорий. Как отмечает в связи с этим В. А. Козлов, «…монистичность общей теории права, основанная на нормативном правопонимании, в последние годы была поколеблена многоаспектными, многосторонними исследованиями правовой реальности». 38

Тема 2. Понятие права: многообразие подходов

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник