Приспособления млекопитающих к переживанию неблагоприятных условий

К зиме или засушливому лету в организме накапливаются резервные энергетические вещества, помогающие пережить тяжелый сезон, например, гликоген. Животные в той или иной мере жиреют. У некоторых видов жир составляет до 25% от общей массы тела Например, малый суслик весной имеет массу около 100—150 г, а в середине лета — до 400 г..

Приспособления к неблагоприятным условиям среды выражаются и в миграциях. Так, осенью, по мере ухудшения кормовых условий, основная масса песцов и северных оленей откочевывает из тундры на юг, в лесотундру и даже в тайгу, где легче добыть корм из-под снега. Вслед за оленями мигрируют к югу и тундровые волки. В северных районах тундры зайцы-беляки в начале зимы предпринимают массовые кочевки на юг, весной — в обратном направлении. Горные копытные к лету поднимаются в верхние пояса гор с их богатым травостоем, зимой же, по мере увеличения глубины снегового покрова, они спускаются вниз. И в этом случае наблюдаются совмещенные с копытными миграции некоторых хищников, например волков.

В целом, у млекопитающих миграции свойственны относительно меньшему числу видов, чем у птиц и у рыб. В наибольшей мере они развиты у морских зверей, рукокрылых и копытных, в то время как среди видов наиболее многочисленных групп — грызунов, насекомоядных и мелких хищников — их практически нет.

Альтернативой миграциям у этих животных служит спячка. Различают факультативную сезонную и непрерывную сезонную спячку. В первом случае температура тела, число дыхательных движений и общий уровень обменных процессов снижаются мало. При изменении обстановки или при беспокойстве сон легко прерывается (медведи, еноты). Настоящая непрерывная сезонная спячка характеризуется потерей способности к терморегуляции, резким сокращением числа дыхательных движений и сокращений сердечной мышцы, падением общего уровня обмена веществ (сурки, суслики).

Важным приспособлением к переживанию неблагоприятных условий является собирание запасов корма. Из числа других позвоночных только немногие группы птиц (воробьиные, совы, дятлы) собирают на зиму корм, но размеры запасов и приспособительное значение этой деятельности у них сравнительно с млекопитающими ничтожно.

Захоронение излишней добычи распространено у хищных. Так, ласки и горностаи собирают по 20—30 полевок и мышей, черные хори складывают подо льдом по несколько десятков лягушек, норки — по несколько килограммов рыбы. Более крупные хищники (куницы, росомахи, кошки, медведи) прячут остатки добычи в укромных местах, под упавшими деревьями, под камнями. Леопарды нередко укрывают часть добычи в ветвях деревьев. Характерной особенностью запасания корма хищниками служит то, что для его захоронения не сооружается специальных кладовых, запасом пользуется только одна особь, соорудившая его. В целом запасы служат лишь малым подспорьем для переживания малокормного периода, и они не могут предотвратить вдруг наступившую бескормицу. По-иному запасают корм различные грызуны и пищухи, хотя и в этом случае наблюдается разная степень совершенства запасания и его значения. Летяги собирают по несколько десятков граммов концевых веточек и сережек ольхи и березы, которые они складывают в дупла. Белки захоранивают в опавших листьях, в дуплах и в земле желуди и орехи. Они развешивают также грибы на ветках деревьев. Одна белка в темно-хвойной тайге запасает до 150—300 грибов, а в ленточных борах Западной Сибири, где кормовые условия хуже, чем в тайге, до 1500—2000 грибов, преимущественно маслят. Сделанные белкой запасы используются многими особями этого вида.

Источник

Адаптации животных к переживанию неблагоприятных условий

Поведенческие — миграции птиц, кочевка копытных в поисках корма, зарывание в песок, почву, снег и др.

Физиологические — резкое снижение активности процессов жизнедеятельности – анабиоз (покоящиеся стадии у беспозвоночных, прекращение активности рептилий при низких температурах, зимняя спячка млекопитающих).

Морфологические — шерстяной покров и подкожный жир у животных в условиях холодного климата, экономное использование воды у пустынных животных и т.д.

Примеры адаптаций.

Температура является одним из главных факторов, непосредственно влияющих на все организмы.

Эктотермные животные (пойкилотермные, холоднокровные).

Все кроме птиц и млекопитающих. Пассивный тип адаптации к температуре.

Низкий уровень обмена веществ. Главный источник поступления тепловой энергии – внешний. Активность зависит от температуры окружающей среды.

Эндотермные животные (гомойотермные, теплокровные).

Птицы и млекопитающие. Активный тип адаптации к температуре. Обеспечиваются теплом за счет собственной теплопродукции и способны активно регулировать производство тепла и его расходование (наличие химической терморегуляции за счет выделения тепла, например, при дыхании, и физической терморегуляции за счет теплоизоляционных структур (жировой прослойки, перьев, волос))

«Правило Аллена».

Чем холоднее климат, тем короче выступающие части тела (например, уши).

Пример: Песец в полярных широтах, Рыжая лисица в умеренных широтах, Африканская лисица фенек.

«Правило Бергмана».

Животные одного вида в разных климатических условиях имеют разный вес: они более крупные в холодных условиях и более мелкие — в теплых.

Пример: Императорский пингвин – самый крупный – живет в Антарктиде,

Галапагосский пингвин – самый маленький – живет на экваторе.

«Правило Глогера».

Географические расы животных в теплых и влажных регионах пигментированы сильнее (т.е. особи темнее), чем в холодных и сухих.

Пример:Белый медведь, Бурый медведь.

Адаптации растений к переживанию неблагоприятных условий.

Морфологические — сбрасывание листьев, перезимовывание многолетних органов (луковиц, корневищ, клубней) в почве, сохранение в виде семян или спор.

Физиологические — содержание солей в организме галофитов, особенности метаболизма, «физиологическая» сухость болотных растений.

Поведенческие — «Бегство» от неблагоприятных условий во времени: короткий период вегетации (эфемеры и эфемероиды).

Билет № 10

Жизненные формы и примеры.

Жизненная форма — внешний (физиономический) облик организма, комплекс морфологических, анатомических, физиологических и поведенческих признаков, в котором отражается его общая приспособленность к условиям внешней среды.

Система жизненных форм растений.

Геофиты – многолетние травы.

Терофиты – однолетние травы.

Гидрофиты – водные растения.

Одиночный образ жизни.

Особи популяций независимы и обособлены друг от друга.

Характерны на определенных стадиях жизненного цикла.

Пример: божья коровка, жук-чернотелка.

Полностью одиночное существование организмов в природе не встречается.

Семейный образ жизни.

Устанавливаются связи между родителями и их потомством.

— забота о потомстве;

Пример: Медведь, Тигры.

Стаи.

Временные объединения животных, которые проявляют биологически полезную организованность действий.

Стаи облегчают выполнение каких-либо функций в жизни вида, защита от врагов, добыча пищи, миграция.

Наиболее широко стайность распространена, среди птиц и рыб, у млекопитающих характерны для многих собачьих.

Стада.

Более длительные и постоянные объединения животных по сравнению со стаями.

Основу группового поведения в стадах составляют взаимоотношения доминирования – подчинения.

Колонии.

Групповые поселения оседлых животных.

Они могут существовать длительно или возникать лишь на период размножения.

Пример: Колониальные поселения птиц, Общественные насекомые.

Билет № 11.

Дата добавления: 2018-06-01 ; просмотров: 1146 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

Способы переживания живыми организмами неблагоприятных условий (зимовка, спячка, анабиоз, миграции и т. д.).

Читайте также:

|

Рис. 104. Основные варианты размещения колоний больших песчанок (по Е. В. Ротшильду, 1966):  1 – сплошные равномерные поселения; 2 – сплошные кружевные поселения; 3 – узколенточные; 4 – широколенточные; 5 – мелкоостровные; 6 – крупноостровные; 7 – отдельные скопления колоний 1 – сплошные равномерные поселения; 2 – сплошные кружевные поселения; 3 – узколенточные; 4 – широколенточные; 5 – мелкоостровные; 6 – крупноостровные; 7 – отдельные скопления колоний |

Основные показатели структуры популяций – численность, распределение организмов в пространстве и соотношение разнокачественных особей. Каждая особь имеет определенные размеры, пол, отличительные черты морфологии, особенности поведения, свои пределы выносливости и приспособляемости к изменениям среды. Распределение этих признаков в популяции также характеризует ее структуру. Структура популяции не стабильна. Рост и развитие организмов, рождение новых, гибель от различных причин, изменение окружающих условий, увеличение или уменьшение численности врагов – все это приводит к изменению различных соотношений внутри популяции.

Дата добавления: 2015-04-18 ; просмотров: 172 ; Нарушение авторских прав

Источник

Тест по теме Общая характеристика хордовых

1) Поддержание гомеостаза — постоянства внутренней среды, несмотря на измнения внешних факторов: теплокровность птиц и млекопитающих

2) Переход в состояние скрытой жизни, которое экономит энергию и помогает пережить воздействия неблагоприятных факторов среды: спячка у бурого медведя и грызунов (не нужно упоминать в ответе, однако следует помнить про: оцепенение у насекомых, зимний сон у растений)

3) Поиск других мест обитания и активное избегание неблагоприятных условий среды: миграция рыб, перелеты птиц

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 4633.

Верный ответ: 234

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 4700.

4743. Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

(1)Ланцетник — членистоногое животное. (2)Опорно-двигательную функцию в организме выполняет хорда и мышцы. (3)Газообмен организма с окружающей средой осуществляется жабрами. (4)Незамкнутая кровеносная система представлена сердцем и сосудами. (5)Брюшная нервная цепочка обеспечивает восприятие сигналов из внешней среды. (6)Ланцетники — раздельнополые животные. (7)У них внешнее оплодотворение, личинки развиваются в воде.

Ошибки допущены в предложениях 1, 4, 5:

1) Ланцетник относится к низшим хордовым животным, а не к членистоногим

4) Кровеносная система — замкнутая, представлена сосудами, сердце отсутствует (функцию сердца выполняют пульсирующие сосуды)

5) Нервная система трубчатого типа, представлена нервной трубкой, которая расположена на спинной стороне тела, обеспечивает восприятие сигналов из внешней среды

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 4743.

1) органогенез

2) нейрула

3) гаструла

4) зигота

5) бластула

Верный ответ: 45321

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 4934.

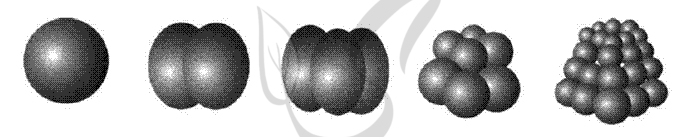

1) На рисунке изображен процесс дробления — первой стадии развития зародыша

2) Дробление происходит быстро, интерфаза между делением клеток очень короткая — состоит только из S-периода, увеличение размера клеток в результате делений не происходит, общая масса эмбриона при этом не меняется

3) Процесс дробления завершается образованием бластулы — однослойного зародышевого пузырька с полостью внутри размером с зиготу

Источник