Физиология эндокринной системы

Системы межклеточного управления

Уровни управления системами организма можно разделить на:

- внутриклеточные (управление на уровне клетки);

- межклеточные (согласовывают работу различных систем и органов целого организма).

В каждом случае системы управления могут быть неспециализироваными и специализированными. В неспециализированных системах управления соединения передают информацию вторично, основная их функция – источник пластического или энергетического материала. В специализированных системах главная функция соединений – передача информации. Поэтому такие вещества называют сигнальными. Внутриклеточная обработка информации осуществляется низкомолекулярными (вторичные посредники) и высокомолекулярными (белково-пептидные посредники) посредниками сигнальных соединений.

Три главные системы межклеточной передачи информации – нервная, эндокринная и иммунная, которые сейчас часто объединяют в нейроиммуноэндокринную систему. Каждая из них дистантно управляет жизнедеятельностью, но осуществляет это разными способами, подключая местное самоуправление. В зависимости от дистантности действия сигнального соединения различают местное (региональное) и системное управление (рис. 1 и 2).

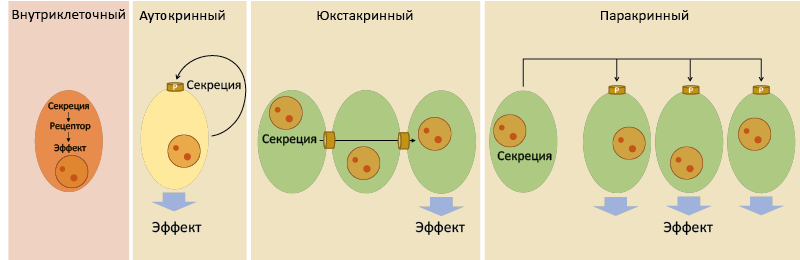

Рис. 1. Типы местного контроля

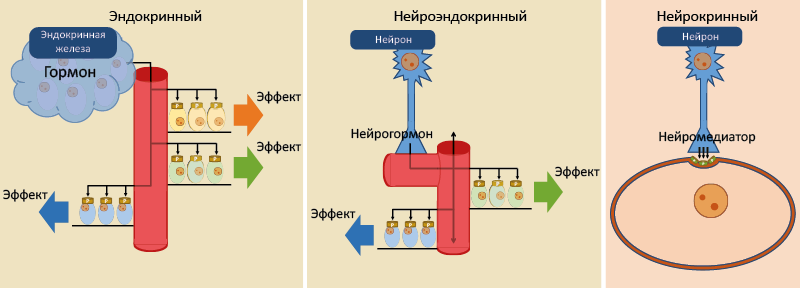

Рис. 2. Типы системного контроля

Местный контроль включает:

- Внутриклеточный;

- Аутокринный;

- Юкстакринный;

- Паракринный.

Системный контроль включает:

- Эндокринный;

- Нейрокринный;

- Нейроэндокринный.

Сигнальное соединение синтезируется в эффекторной клетке, где связывается со своим рецептором и вызывает характерные изменения. Чаще всего встречается в самих эндокринных клетках. Это наименее распространенный тип местного контроля.

Также предназначен для саморегуляции клетки, но сопровождается секрецией сигнального соединения. После выделения сигнальное соединение связывается с рецептором на секретирующей клетке и оказывает своё действие.

Сигнальное соединение не секретируется, а транспортируясь через поры щелевых контактов, достигает соседних клеток и индуцирует в них эффект.

Сигнальное соединение выделяется клетками определенного органа или ткани и действует на соседние клетки того же органа. Это самый распространенный тип местного контроля. Сигнальные вещества с преобладанием паракринных эффектов часто называют паракринными факторами или гистогормонами. Передача информации нейротрансмиттерами – один из примеров специализированной паракринной передачи.

Эндокринный (гормональный) контроль

Гормон выделяется эндокринной железой, эндокринной или эффекторной клеткой и поступает в системный кровоток, действуя на все структуры организма с соответствующим рецептором. Эффекты гормона зависят от типа рецептора и р еагирующей ткани.

Нейрогормон секретируется терминалями аксонов и через капиллярное сплетение поступает в системный кровоток.Дальнейшие события аналогичны эндокринному способу регуляции.

Нервную систему можно рассматривать как систему с паракринным способом регуляции, поскольку нейромедиаторы действуют на коротком расстоянии на близлежащие элементы через специализированные рецепторы. Дистантность действия достигается за счёт длины аксона и синаптических переключений.

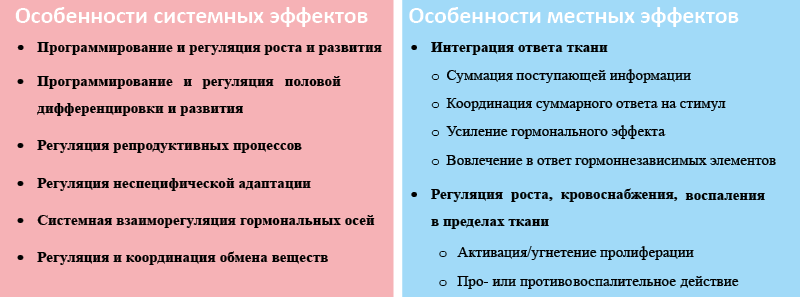

Многообразие сигнальных функций гормонов достигается благодаря сочетанию дистантного и локального действия (рис. 3), но спектр эффектов на системном и местном уровнях может существенно отличаться (рис. 4). Стоит отметить, что сигнальное соединение причисляется к гормонам при наличии у него не только паракринных, но и выраженных системных эффектов.

Рис. 3. Дистантность действия гормонов

Рис. 4. Отличия системных и местных эффектов гормонов

Системные эффекты предназначены для управления процессами жизнедеятельности.Гормоны определяют процессы роста и развития, половой дифференцировки, размножения, обмена веществ, участвуют в неспецифической адаптации и взаимной регуляции гормональной сети. Системные эффекты гормонов подразделяют на:

- необратимые программирующие (детерминирующие);

- обратимые регуляторные.

Обычно соединение оказывает детерминирующие эффекты при первичном воздействии на экспрессию генов в ограниченные критические периоды онтогенеза (чаще в эмбриональном и неонатальном периодах). При этом необратимо изменившийся уровень экспрессии данных генов меняет фенотип клетки, который сохраняется у её потомков даже в отсутствие гормона. Если затрагивается экспрессия только нескольких генов, то в клетке необратимо меняется активность метаболических систем, но фенотип остаётся прежним.

Паракринное действие гормонов призвано суммировать поступающую к ткани информацию, координировать её суммарный ответ на внешний сигнал, усиливать гормональный эффект. Многие локальные эффекты гормонов сходны с эффектами паракринных факторов:

- поддержание активности секретирующей ткани;

- регуляция про- и антипролиферативной активности клеток;

- регуляция ангиогенеза;

- регуляция воспалительных реакций.

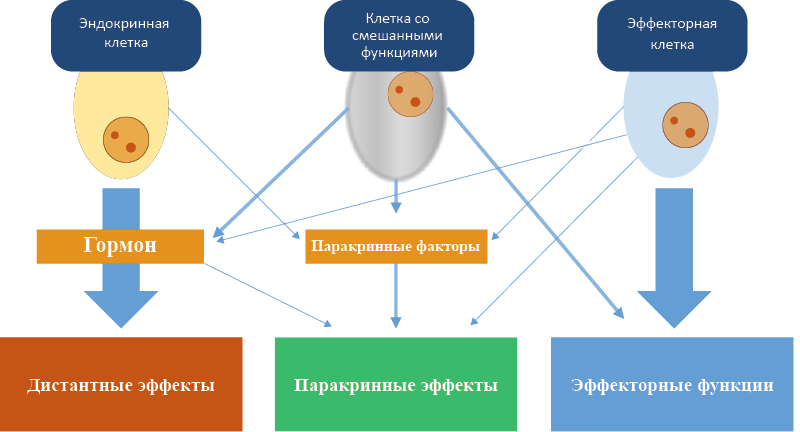

Гормоны могут секретировать клетки разного уровня специализации (рис. 5):

- эндокринные;

- со смешанными функциями;

- эффекторные.

Рис. 5. Степень специализации гормонпродуцирующих клеток

Эндокринные железы, как правило, выделяют сразу несколько типов гормонов (см. Приложение 1). И важно отметить, что гормоны той же структуры, что продуцируются эндокринными железами, могут синтезироваться местно, в эффекторных клетках и тканях (см. Приложения 2 м 3).

Высоко специализирована на продукции гормонов, способна секретировать ряд паракринных факторов (напр., клетки эндокринных желез).

Клетка со смешанными функциями

В дополнение к продукции гормонов и паракринных факторов имеет дополнительные эффекторные функции (напр., клетки Сертоли продуцируют эстрогены, активин, ингибин и другие гормоны, одновременно поддерживая развитие сперматозоидов).

Эффекторная клетка (Приложение 4)

Специализирована на выполнении отдельной физиологической функции, но способна секретировать гормоны и паракринные факторы (напр., адипоциты специализированы на липидном обмене, секретируют гормоны лептин, адипонектин, резистин и другие системные регуляторы жирового обмена и пищевого поведения).

Эндокринные клетки могут группироваться различным образом:

- встраиваясь в неэндокринные органы отдельными клеточными элементами;

- входя в состав желез смешанной секреции группами клеточных элементов;

- формируя отдельный орган – эндокринную железу.

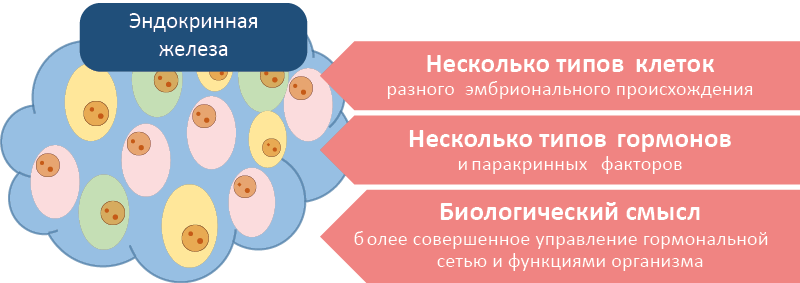

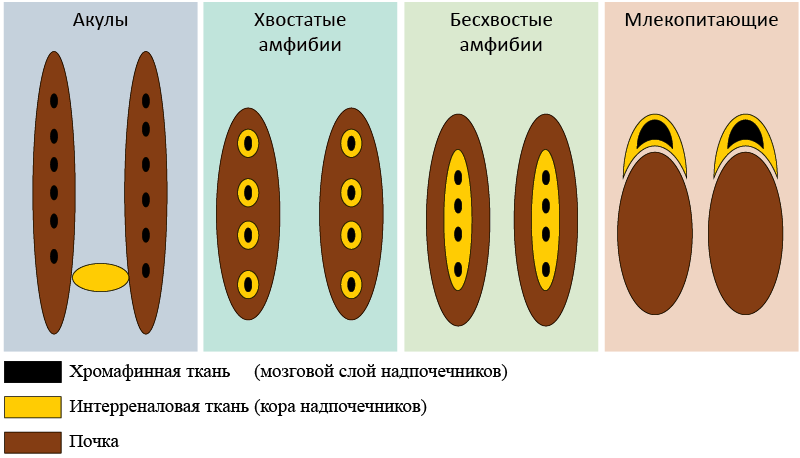

Эндокринные железы (рис. 6) содержат клеточные элементы разного эмбрионального происхождения, однако у низших позвоночных эндокринные клетки разных типов не всегда объединяются в единый орган (рис. 7, 8). Соединение нескольких эндокринных клеток в железу облегчает паракринный обмен информацией. Биологический смысл подобной интеграции эндокринных клеток – увеличение контроля за потоками информации и эффекторными функциями (рис. 6).

Рис. 6. Эндокринная железа

Эндокринные железы – эволюционное приобретение. Например, у акуловых интерреналовая ткань (гомолог коры надпочечников) в соответствии со своим названием располагается между почками, а хромафинная ткань (гомолог мозгового слоя) разбросана в виде узлов вдоль почек. В ходе эволюции у хвостатых амфибий объединились интерреналовая и хромафинная ткани. Впоследствии это объединение расширилось и п ривело к оформлению отдельных надпочечниковых желез высших позвоночных (рис. 7).

Рис. 7. Эволюция надпочечников позвоночных

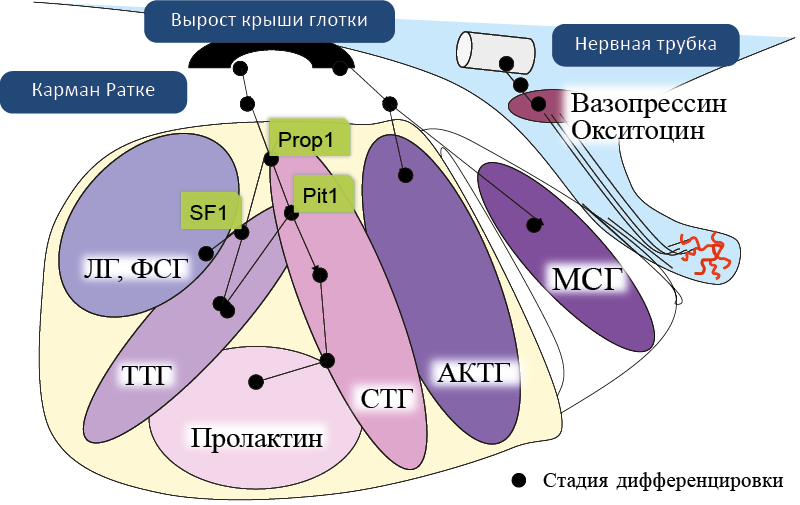

Рис. 8. Эмбриогенез гипофизамлекопитающих, топография гормонпродуцирующих клеток

Передняя и задняя доли гипофиза развиваются из разных эмбриональных зачатков – эктодермы глотки (кармана Ратке) и нейроэктодермы нервной трубки, соответственно. Соматорофы, лактотрофы, тиреотрофы и гонадотрофы передней доли гипофиза развиваются из дорзо-вентральной части кармана Ратке, а кортикотрофы передней доли и клетки средней доли гипофиза – из его дистальной части, тесно контактирующей и срастающейся с нейрогипофизом. Последовательное действие транскрипционных факторов prop-1 и pit-1 индуцирует развитие соматотрофов и лактотрофов переднего гипофиза, а также влияет на дифференцировку тиреотрофов. В дифференцировке гонадотрофов участвуют факторы транскрипции prop-1 и SF-1.

- Prop-1 – фактор транскрипции, определяющий продукцию pit-1;

- pit-1 – транскрипционный фактор гипофиза;

- SF-1 – стероидогенный фактор 1.

Расшифровку сокращений гормонов см. в Приложении 1.

Функции гормонов можно условно разделить на две принципиально разные группы:

- эффекторные:

контроль внешних 1 структур, обеспечивающих жизнедеятельность организма; - сигнальные:

координация информационных связей внутри и вне эндокринной системы.

Сигнальную роль гормоны выполняют внутри соответствующей вертикальной/горизонтальной оси или между осями. В Приложении 8 представлены основные, но далеко не все, эффекторные и сигнальные функции наиболее изученных гормонов.

Эти функции связаны с действием гормонов на ткани-мишени, непосредственно участвующие в регуляции обмена веществ и поддержании физиологических процессов. Эффекторные функции гормонов могут быть необратимыми (в раннем онтогенезе – часто морфогенными) и обратимыми регуляторными. Примером подобных функций служит морфогенное и регуляторное действие андрогенов на развитие и функционирование простаты и других мужских половых органов; обратимая стимуляция глюкокортикоидами глюконеогенеза в печени и др.

Функции заключаются в поддержании/регуляции гормоном активности как своей гормональной оси, так и гормональной сети в целом. Подобные информационно-координирующие свойства гормонов также задействованы в координации других сигнальных систем: нервной и иммунной. Так, андрогены помимо указанных выше эффекторных функций входят в состав репродуктивной гормональной оси и регулируют ее активность. Они тормозят секрецию гонадотропинов гипофиза, гонадолиберина гипоталамуса и по механизму отрицательной обратной связи контролируют свой уровень в кровотоке. Но андрогены также влияют на продукцию гормонов других осей (напр., атриопептидов сердца, включаясь в регуляцию водно-солевого обмена) и дифференцировку мозга по мужскому типу, адаптируя активность ЦНС к потребностям мужских особей. Обычно сила регуляторного воздействия максимальна на собственную ось, и слабее – на другие оси. Соотношение эффекторных и информационных функций у разных групп гормонов может существенно различаться. У гормонов гипоталамо-гипофизарной системы чаще более выражены информационные функции, у гормонов периферических желез и клеток с эндокринной секрецией информационные и эффекторные функции сопоставимы.

Источник

Основные способы передачи информации через межклеточное пространство нейроэндокринный нейрокринный

В настоящее время развитие такой науки как иммунология позволяет получить большое количество обширных данных о иммунитете и, в особенности, взаимосвязи между иммунной и иными системами человеческого организма 7. В настоящее время иммунология, как наука, является одной из ведущих, поскольку среди основных причин заболевания организма человека существенное место занимает подавление иммунитета, особенно при развитии заболеваний.

Цель работы – рассмотреть взаимосвязь между нервной, эндокринной и иммунной системами.

В организме человека существуют три тесно взаимосвязанных регулирующих системы: нервная, эндокринная и иммунная. Согласно современным представлениям, нервная, эндокринная и иммунная системы находятся в организме в тесной взаимосвязи и фактически образуют единую систему управления организмом и его самозащиты от многообразных внешних воздействий.

Объединение систем в единую регулирующую структуру базируется на следующих положениях.

- Связь между иммунной системой и ЦНС, эндокринной осуществляется через кровь с помощью цитокинов, тимопоэтина, лимфокинов.

- ЦНС воздействует на иммунную систему с помощью нейропептидов (нейротензин, вазоактивный нейропептид кишечника, пептид-дельта сна, энкефалины, эндорфины (эндогенные опиоиды)).

- ЦНС напрямую регулирует эндокринную систему, воздействуя на соответствующие железы, которые вырабатывают гормоны [2, 4].

- Эндокринная система воздействует на иммунную с помощью гормонов гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси [1, 8, 9].

- Иммунокомпетентные клетки способны продуцировать ряд гормонов, прежде всего кортикотропин, эндорфин, энкефалин.

- Нейроны способны напрямую продуцировать интерлейкины.

Самой первой из этих систем появилась эндокринная или гуморальная система. Гуморальная регуляция – один из эволюционно ранних механизмов контроля процессов жизнедеятельности в организме, осуществляемый через жидкие среды организма (кровь, лимфу, тканевую жидкость, слюну) с помощью гормонов, выделяемых клетками, органами, тканями. У высокоразвитых животных, включая человека, гуморальная система подчинена нервной регуляции и составляет, совместно с ней, единую нейрогуморальную сеть. Продукты обмена веществ действуют не только непосредственно на эффекторные органы, но и на окончания чувствительных нервов (хеморецепторы) и нервные центры, вызывая гуморальным или рефлекторным путём те или иные реакции. Гуморальная передача нервных импульсов химическими веществами, т. е. медиаторами, осуществляется в центральной и периферической нервной системе. Наряду с гормонами важную роль в гуморальной регуляции играют продукты промежуточного обмена. Одной из гуморальных систем, которая воздействует на иммунитет – это гипоталамо-гипофизарно-адреналовый комплекс, который активируется при стрессе. Воздействие, которое воспринимается корой головного мозга и передается в гипоталамус, где вырабатывается кортикотропин-высвобождающий гормон (CRH), стимулирующий гипофизарные рецепторы. Итогом этого процесса является секреция кортикотропина в плазму, стимуляция кортикотропиновых рецепторов в адреналовой области надпочечников и выброс кортизола в кровь. Воздействие на гипоталамические кортизоловые рецепторы по типу обратной связи приводит к снижению выработки CRH с целью поддержания гомеостаза. Иммунная система также вовлечена в развитие стресса, отвечая на действие стресс-реализующих гормонов. Иммунокомпетентные клетки (Т- и В-лимфоциты, макрофаги, нейтрофилы и эозинофилы, клетки тимуса) имеют рецепторы ко многим гормонам, в том числе к адреналину и кортизолу [3].

Помимо гипоталамо-гипофизарно-адреналовый комплекса, существует взаимосвязь гуморальной системы с иммунной и нервной системой через тимус. Вилочковая железа (тимус) производит большое количество гормонов, которые можно подразделить на: цитокины или лимфокины и тимические (или тимусные) гормоны. Тимопоэтины, регулирующие процессы роста, созревания и дифференцировки Т-клеток и функциональную активность зрелых клеток иммунной системы. К цитокинам, секретируемым иммунокомпетентными клетками, относятся: гамма-интерферон, интерлейкины (1-7 и 9-12), фактор некроза опухолей, гранулоцитарный колониестимулирующий фактор, гранулоцитомакрофагальный колониестимулирующий фактор, макрофагальный колониестимулирующий фактор, лейкемический ингибиторный фактор, онкостатин М, фактор стволовых клеток и другие. Секреция гормонов тимуса, регулируется с помощью глюкокортикоидов, секретируемые корой надпочечников, а секреция глюкокортикоидов, регулируется нервной системой (переднея доля гипофиза по принципу обратной связи). К примеру, при вирусном заболевание происходит выработка тимусом тимопоэтина, а это приводит к росту, созреванию и дифференцировке Т-лимфоцитов, а в дальнейшем активации адаптивного иммунитета [3].

В более позднем периоде эволюционного развития появилась нервная система. Нервная система (НС) – это целостная морфологическая и функциональная совокупность различных взаимосвязанных, нервных структур, которая совместно с эндокринной системой обеспечивает взаимосвязанную регуляцию деятельности всех систем организма и реакцию на изменение условий внутренней и внешней среды. Нервная система действует как интегративная система, связывая в одно целое чувствительность, двигательную активность и работу других регуляторных систем (эндокринной и иммунной).

НС состоит из: нервных клеток (нейронов) и глиальных клеток (нейроглии). Нейроны – это основные структурные и функциональные элементы как в центральной, так и периферической нервной системе. Они являются возбудимыми клетки, то есть, способны генерировать и передавать электрические импульсы (потенциалы действия). Нейроны имеют различную форму и размеры, формируют отростки двух типов: аксоны и дендриты.

Глиальные клетки более многочисленны, чем нейроны и составляют по крайней мере половину объёма ЦНС, но в отличие от нейронов они не могут генерировать потенциалов действия. Нейроглиальные клетки различны по строению и происхождению, они выполняют вспомогательные функции в нервной системе, обеспечивая опорную, трофическую, секреторную, разграничительную и защитную функции. Было отмечено, что нервная и иммунная системы имеют некоторые общие черты в принципах функционирования, а именно:

- Только эти системы обладают способностью к «узнаванию объектов» (в случае иммунной системы это распознавание «своего и чужого» посредством специальных рецепторов, в случае нервной — распознавание внешних и внутренних стимулов, преобразующихся в нервный сигнал также благодаря специальным рецепторам);

- Обе эти системы обладают памятью (иммунологическая память, которая позволяет В-клеткам памяти запоминать антигены, с которыми встретился организм, и нейрональная память, которая также способна хранить следы воздействия внешних стимулов, благодаря свойству пластичности нервных клеток);

- Эти системы способны выделять химические сигналы, которые регулируют поведение отдельных клеток (цитокины и медиаторы соответственно), а также взаимодействуют на уровне непосредственных контактов (взаимодействие рецептор–лиганд в случае иммунных клеток и щелевые контакты в случае нервных клеток).

Помимо схожести с иммунной системой, нервная схожа с гуморальной системой, за счет помощи медиаторов, и гормонов, секреция которых, чаще всего реализуется за счет подачи импульсов НС. К примеру, увеличение выработки слюны в ротовой полости – это следствие ответа на внешний раздражитель нервной системой [3].

Самая поздняя из систем, в эволюционном ряде – это иммунная система. Иммунная система – это система, объединяющая органы и ткани, которые защищают организм от заболеваний, идентифицируя и уничтожая опухолевые клетки и патогены. Иммунная система распознаёт множество разнообразных возбудителей и отличает их от биомолекул собственных клеток. Распознавание возбудителей усложняется их адаптацией и эволюционным развитием новых методов успешного инфицирования организма-хозяина.

Адаптивный иммунитет – это способность организма обезвреживать чужеродные и потенциально опасные микроорганизмы (или молекулы токсинов), которые уже попадали в организм ранее. Представляет собой результат работы системы высокоспециализированных клеток (лимфоцитов), расположенных по всему организму. Считается, что система приобретённого иммунитета возникла у позвоночных животных. Он представлен T-лимфоцитами и антителами, продуцируемыми B-лимфоцитами.

Существует схема с помощью, которой можно рассмотреть единство нервной, эндокринной и иммунной систем – это схема реакции на патогенное воздействие.

Первая активируется нервная система. Она запускается за счет рецепторов боли, которые посылают импульс по сигнальному ганглию проходит до задних рогов спинного мозга, а дальше до таламуса, а там активируется потенциал действия и запуск иммунной и гуморальной систем. Иммунная система в первые секунды патогенеза болезни не особо активно себя проявляет, но постепенно увеличивает свой потенциал, так как происходит активация адаптивного или приобретенного и врожденного иммунитета. Если патогеном является микроорганизмом или это клетки, которые изменены, т.е. имеют на поверхности мембраны фосфатидилсерин, то тогда работают клетки врожденного иммунитета, а если это вирусы или аутоиммунные заболевания, то тут вступают клетки адаптивного иммунитета. В конце активируется гуморальная система, её участие это частичная коррекция или полное устранение дефектов заболевания.

Гуморальная, иммунная и нервная системы – это три взаимосвязанные системы, поскольку они взаимодополняют друг друга. Существуют примеры того как происходит данное взаимодействие 7. Основные наблюдаемые при иммунной патологии явления, связанные с данным взаимодействием:

- Введение с лечебной целью цитокинов сопровождается депрессией ЦНС и мышечной слабостью.

- Нервная депрессия или стресс приводят к выбросу кортикостерона и кортизола, которые вместе с половыми гормонами подавляют иммунную систему.

- Кратковременная стрессовая реакция приводит к выбросу адреналина и норадреналина, которые подавляют активность лимфоцитов. Было экспериментально доказано, что на пике стресса в крови спортсменов или студентов вообще пропадают иммуноглобулины всех классов, то есть человек временно испытывает тяжелую форму иммунодефицита.

На основании огромного количества фактического материала сегодня можно говорить о существовании единой регуляторной системы организма, объединяющей воедино нервную, иммунную и эндокринную системы.

Источник