Интересные и нужные сведения о строительных материалах и технологиях

Намыв земляных сооружений

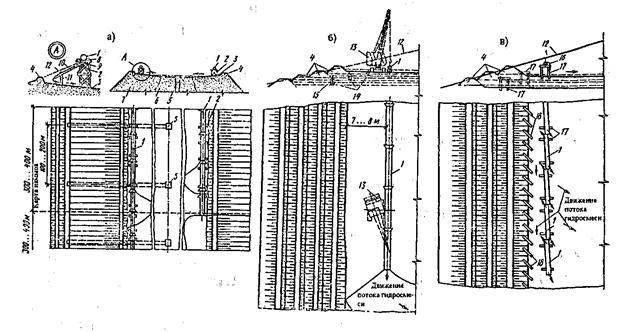

Сущность — отложение (выпадение) в осадок твердых частиц из пульпы при снижении скорости. Снижение скорости происходит за счет растекания пульпы и частичной фильтрации воды в основание (рис. 12.9). У выпуска из трубы, где скорости еще высоки, отлагаются крупные частицы, постепенно их размер уменьшается по мере удаления от выпуска. Вода отводится искусственным путем или путем фильтрации.

Для обеспечения контура сооружения площадь намыва разделяется на отдельные карты, ограниченные дамбочками обвалования. Наружные дамбочки располагаются по наружному контуру насыпи, формируя откос (рис. 12.10).

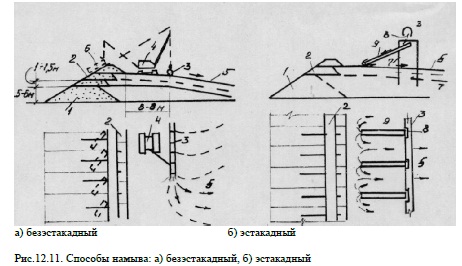

Применяются следующие способы намыва: эстакадный и безэстакадный. Под способом намыва понимают метод размещения и перестановки труб, из которых выпускается пульпа.

Безэстакадный способ намыва заключается в укладке труб непосредственно по намываемому грунту с сосредоточенным выпуском пульпы в конце — в торце трубопровода (рис.12.11а).

По мере намыва трубы постепенно наращиваются или разбираются краном, который челночно ходит по карте намыва параллельно линии наружного откоса на расстоянии 8 м от дамбы обвалования. Толщина намываемого слоя 0,15-1,0 м. Для быстроты сборки и разборки трубопровода применяют специальные быстроразъемные соединения. Способ применяется для всех грунтов, кроме глинистых и мелкозернистых, с плохой водоотдачей, когда невозможно движение кранов по намываемому слою.

Достоинства: практическое отсутствие потребности в лесе; высокая производительность; низкие затраты на производство (в 3-3,5 раза ниже, чем при эстакадном способе).

Недостаток: сосредоточенный выпуск пульпы ухудшает условия консолидации.

При эстакадном способе (рис. 12.11 б) трубы располагаются на эстакадах высотой до 3-5 м. Пульпа выливается через выпускные отверстия, расположенные по длине распределительного пульповода через 3-6 м. Для регулирования отверстия оборудованы задвижками. Чтобы исключить возможность размыва основания, под выпусками устанавливаются лотки.

Монтаж пульповодов осуществляется кранами-трубоукладчиками с удлиненной стрелой. Соединение звеньев осуществляется быстроразъемными самоуплотняющимися бандажными соединениями. После окончания намыва очередного слоя пульповоды переставляются на следующий ярус. Эстакады остаются, разбираются только горизонтальные связи. Способ мало механизирован и применяется в особых случаях, при намыве малофильтрующих грунтов с плохой водоотдачей, когда затруднительно или невозможно движение кранов по намываемому слою, как это делается при безэстакадном способе.

Разновидностью эстакадного является низкоопорный способ. Его отличие от эстакадного заключается в том, что распределительный трубопровод укладывается на низких инвентарных опорах. Гидросмесь выпускается сосредоточенно из торца или рассредоточенно через щели за счет смещения торцов труб на 1/3. 1/4 поперечного сечения трубы. Толщина слоя 1-2 м, опоры высотой до 1,5 м. По характеру укладки способ при сосредоточенном выпуске близок к безэстакадному, при рассредоточенном — к эстакадному.

Для перекладки труб и выемки опор применяются специальные универсальные машины (трактор с навесным оборудованием).

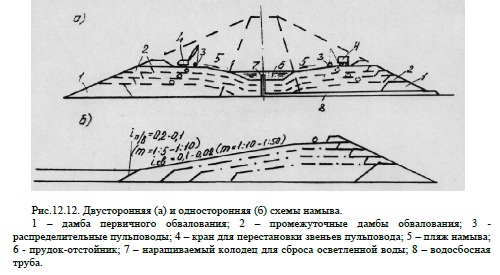

При намыве применяются следующие схемы: двусторонняя; односторонняя; пионерноторцевая; мозаичная.

Двухсторонняя схема заключается в выпуске гидросмеси с 2-х сторон намываемого сооружения (рис.12.12а). Пульповоды укладываются с двух сторон вдоль откосов сооружения.

После выпуска из трубы пульпа растекается, откладывая частицы по мере уменьшения скоростей. Наиболее крупные частицы укладываются вблизи выпуска, т.е. в боковых призмах. Мелкие частицы стекают в центр, где создается прудок для их отстоя. С течением времени эти мелкие частицы осаждаются, образуя ядро. Осветленная вода из пруда-отстойника отводится через сбросные колодцы и сбросные трубы. Часть очень мелких частиц (мельче 0,05-0,1 мм) отмывается и сбрасывается вместе с водой. Процент отмыва достигает 10%. Сбросные колодцы по мере намыва и роста сооружения наращиваются. Регулируя высоту колодца и толщину переливающегося слоя, можно регулировать глубину пруда-отстойника и процент отмыва мелких частиц.

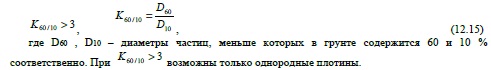

В зависимости от грансостава грунта при двусторонней схеме возможен намыв плотины с ядром и без ядра. Для возможности создания ядра намываемые грунты должны иметь определенный коэффициент неоднородности, а именно:

Двусторонняя схема намыва наиболее распространена при возведении профильных сооружений, в частности, намывных плотин.

Односторонняя схема намыва заключается в укладке трубопровода и подаче пульпы с одной стороны сооружения. При этом специально формируется только один наружный откос с помощью дамб обвалования, а второй формируется за счет свободного растекания (рис.12.12 б). Применяется как при подводном, так и надводном намыве.

Уклоны откосов при свободном растекании зависят от гранулометрического состава грунта и условий намыва (подводный или надводный). Для надводного намыва уклоны колеблются в пределах от 1:10 (крупнозернистые пески) до 1:50 (мелкозернистые пески). При подводном намыве откосы круче — 1:5.. .1:8.

Пионерно-торцевая схема намыва заключается в торцевом выпуске пульпы при намыве под воду (рис. 12.13 а). Плотность намытого грунта пи этом вначале невелика, но с течением времени и консолидации она увеличивается, приближаясь к средней (относительная плотность 0,4-0,5).

Мозаичная схема намыва заключается в сосредоточенных выпусках пульпы в тело отдельных конусов с перекрытием их в плане и по высоте в шахматном порядке (рис.12.13б). Применяется обычно при намыве территорий и при необходимости получения однородного намытого грунта, близкого по грансоставу к естественному (например, бурты стройматериалов).

Грунты для намыва

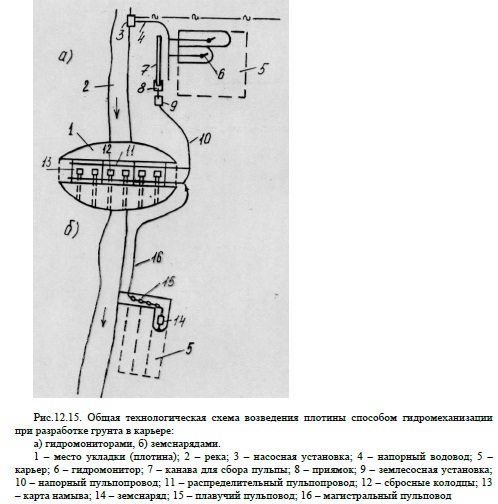

Для намыва профильных земляных сооружений используются различные по механическому составу грунты (рис.12.15). Непригодны только грунты с большим содержанием пылеватых и глинистых частиц (более 20%), а также крупногравелистые и галечные грунты, не содержащие достаточного количества песчаных частиц.

Из однородных по составу грунтов (Кб0/10 3) — неоднородные плотины с ядром.

В боковые призмы откладываются частицы d >0,25 мм, в ядро — мелкозернистые пески, крупнопылеватые отмываемые фракции >0,001 мм и частично фракции 0,01-0,001 мм. Прогноз раскладки — на основе опыта и специальных расчетов (например, по способу Маслова В.Н.).

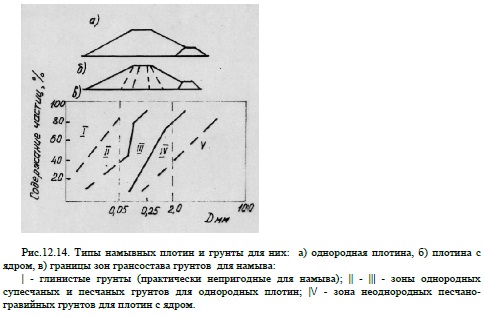

Грунт в тело сооружения намывают отдельными участками — картами намыва, обслуживаемыми одним — двумя земснарядами. Размеры карт должны быть увязаны с потоком грунта и геометрическими размерами сооружения:

При хорошо фильтрующем основании интенсивность можно увеличить.

Карты оконтуриваются дамбами обвалования. Для создания таких дамб используются бульдозеры, а лучше специальные обвалователи ОПМ-2М.

Общие технологические схемы представлены на рис.12.15 а, б.

Гидромеханизация в зимнее время

Данный процесс сопряжен с большими трудностями, связанными с замерзанием грунта и воды в забое, водоводах, пульповодах и на укладке. В основном зимой ведут добычу из подводных карьеров и намывают подводные сооружения. Но и в этих случаях необходимо поддерживать воду в незамерзающем состоянии около земснарядов. При остановках необходимо освобождать от воды все пульповоды или их утеплять.

Таким образом, применение гидромеханизации зимой допустимо при достаточно большой интенсивности, гарантий качества и экономической целесообразности.

Источник

Гидромеханические способы разработки и намыва грунта

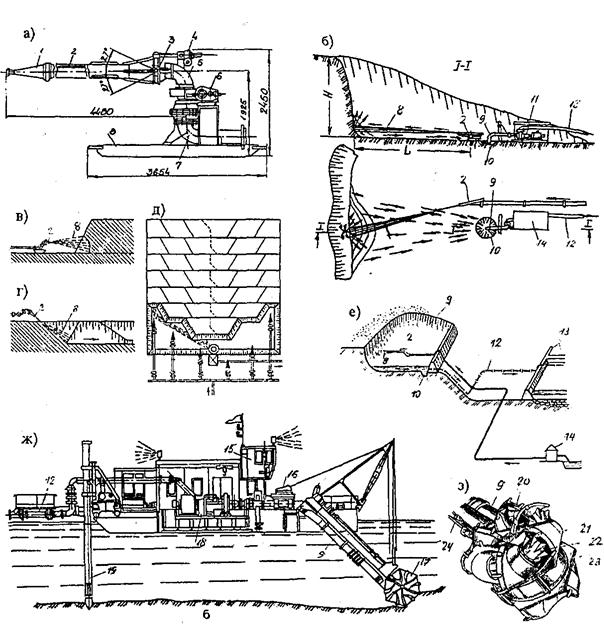

Различают два основных способа гидромеханической разработки грунта: 1) гидромониторный, при котором грунт в открытом забое разрабатывают мощной узконаправленной струей воды, выбрасываемой под большим давлением из насадки специальной гидравлической установки — гидромонитора (рис. 4.22, а); 2) землесосный, при котором разработку грунта на дне реки или водоема производят землесосными снарядами (см. рис. 4.22, ж).

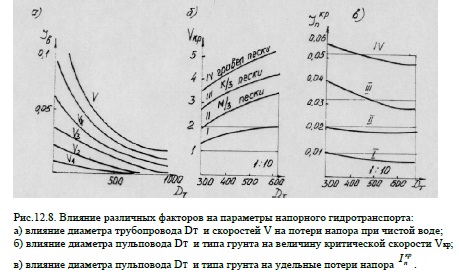

Разработка грунта гидромониторами. По трудности разработки гидромониторами песчаные грунты относятся к I и II, а глинистые — к III и IV группам. Удельный расход воды на 1 м 3 песчаных грунтов составляет 3,5…9 м 3 при рабочем давлении 0,25 МПа, а для глинистых – 5…14 м 3 при давлении 0,2…0,7 МПа Расход воды и скорость струи регулируют с помощью сменных насадок.

Различают две схемы размыва грунта гидромониторами встречным забоем — «снизу вверх» (см. рис. 4.22, б, в) и попутным забоем — «сверху вниз» (рис. 4.22, г). Встречным забоем обычно разрабатывают плотные грунты, а попутным — рыхлые, несвязные. Размывать грунты можно одновременно несколькими гидромониторами с фронтом работ для каждого – 15 . 30 м.

Расстояние гидромонитора от забоя L зависит от вида грунта: при разработке песка, суглинка и глины L ≥ Н, а лессовых грунтов — L ≥ 1,2Н (Н- высота забоя). При благоприятном рельефе участка размытый гидромонитором грунт в виде пульпы отводится по лоткам или трубопроводу самотеком, а при неблагоприятном рельефе пульпу перекачивают грунтовым насосом (рис. 4.22, б).

Рис. 4.22 – Разработка грунта гидромониторами и земснарядами

а — гидромонитор, б, в — разработка грунта гидромонитором встречным забоем, г — то же, попутным, д — расположение гидромониторов, е — общая организация гидромониторной разработки грунта, ж — разработка грунта под водой земснарядом, з — рыхлитель ковшового типа; 1 — насадка, 2 — ствол гидромонитора, 3 — шарнир, 4, 6 — приводы перемещения ствола в вериткальном направлении, 5, 7 — верхнее и нижнее колено, 8 — водяная струя, 9 — всасывающая труба, 10 — зумпф, 11 — грунтовый насос, 12 — пульпопровод, 13 — дамбы обваловывания, 14 — насосная, 15 — рубка и пульт управления земснарядом, 16 — рамоподъемная лебедка, 17 — двухроторный рыхлитель, 18 — главный насосный агрегат, 19 — напорная свая, 20 — фрезы, 21 — ковши, 22 — ограничитель, 23 — бункер, 24 — вал рыхлителя

Разработку грунта землесосными снарядами осуществляют засасыванием грунта со дна или подводных откосов водоема. Земснаряд (рис. 4.22, ж) смонтирован на барже. При работе земснаряда во всасывающей трубе грунтового насоса создается разряжение, под действием которого засасывается вода вместе с частицами грунта (пульпа). В плотных и связных грунтах применяют различные рыхлители (фрезерные, роторные, ковшевые и др.). В подводных забоях грунт начинают разрабатывать земснарядами с погружением грунтозаборного всасывающего устройства с наконечником (или рыхлителем) (рис. 4.22, з) на глубину снимаемого за одну проходку слоя. В процессе его заглубления земснаряд периодически перемещают для расширения забоя. Для дальнейшей разработки подводной выемки земснаряд папильонируют, т.е. перемещают в забое свайно-канатным способом с помощью тросов по дуге окружности, центром которой является одна из папильонажных свай. Поворачиваясь веерообразно в плане, земснаряд засасывает пульпу и перекачивает ее на берег по плавучему пульпопроводу.

Ширина прорези В, разрабатываемой земснарядом,

где R — горизонтальное расстояние от сваи до разрыхлителя, м; φ — угол поворота земснаряда вокруг сваи (обычно 70 — 80°).

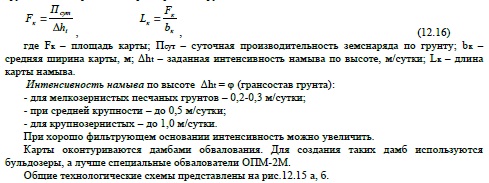

Намыв насыпей производят при устройстве водохранилищных плотин и дамб (например, для шлаконакопителей), а также при заполнении грунтом пазух сооружений, подготовке и планировке площадок. Намыв осуществляют путем организованного выпуска пульпы и принудительного ограничения контуров возводимой насыпи. Поток пульпы поступает на внутреннее пространство сооружения, называемое пляжем намыва. При двухстороннем намыве в центре образуется отстойный прудок, регулированием уровней в котором обеспечивают необходимое время отстоя и нужную степень осаждения частиц грунта. Осветленную воду с помощью сборных колодцев и трубопроводов отводят за пределы участка или карты намыва. Во избежание растекания пульпы за пределы возводимой насыпи и для формирования ее внешних откосов устраивают обвалование. Причем до начала намыва отсыпают дамбочки первичного обвалования, а в процессе намыва -попутного обвалования.

Насыпи из пульпы намывают слоями толщиной 20 . 25 см. Распределительные пульпопроводы при намыве периодически перекладывают по высоте в соответствии с принятой разбивкой на ярусы намыва. Высота яруса и, следовательно, частота перекладки труб зависят от способа намыва. На практике применяют три основных способа — эстакадный, низкоопорный и безэстакадный. Намыв насыпей обеспечивает значительную плотность грунта, что в большинстве случаев не требует проведения работ по искусственному его уплотнению.

Эстакадный способ намыва (рис. 4.23, а) является наиболее распространенным. Распределительный трубопровод (пульпопровод) на картах намыва укладывают на деревянных эстакадах высотой 5 м. В трубопроводе через каждые 6 м по длине имеются специальные выпуски в виде патрубков с регулируемыми задвижками, через которые гидросмесь выпускают на пляж намыва. По мере намыва стойки эстакады оставляют в грунте, а горизонтальные ее элементы удаляют. После намыва одного яруса высотой 4. 5 м устраивают эстакады следующего, на которые перекладывают распределительный трубопровод, и начинают намыв следующего яруса. К недостаткам этого способа относятся: необходимость устройства деревянных эстакад, значительные безвозвратные потери лесоматериалов, трудоемкость работ.

Рис. 4.23 – Намыв грунта

а — эстакадным способом, б — безэстакадный способ, в – низкоопорный

Безэстакадный способ (рис. 4.23, б) является основным при возведении намывных сооружений. Распределительный трубопровод укладывают непосредственно на поверхность намываемого грунта, а гидросмесь выпускают из торца трубопровода. Трубы стыкуют с помощью быстроразъемных соединений и в процессе намыва наращивают с помощью крана. По мере намыва трубопровод перемещают параллельно бровке наружного откоса насыпи, сохраняя в течение всего намыва постоянное расстояние от бровки, равное 7. 8 м. При использовании безэстакадного способа не требуется расход лесоматериалов, процесс намыва полностью механизирован, вследствие чего повышается производительность труда.

Низкоопорный способ применяют редко. Распределительный трубопровод укладывают на инвентарных низких опорах, а гидросмесь выпускают из торца этого трубопровода, разбираемого в процессе намыва. Толщина намываемого слоя грунта составляет 1 . 1,2 м. По степени механизации этот способ приближается к безэстакадному, а характеру намыва и распределения грунта — к эстакадному.

Источник