Основные способы исторического метода

Источниками исторического метода являются письменные исторические источники, археологические памятники, сведения по топонимике, языкознанию, материалы для реконструкции физико-географических условий ландшафтов прошлого. Наиболее сложной задачей является исследование уровня развития и географии производительных сил в прошлые исторические эпохи. Необходимые материалы получают благодаря перечисленным ниже способом исследования.

1. Археологический способ – способ позволяющий изучать прошлое человечества по вещественным источникам. К вещественным источникам относят постройки, оружие, утварь, украшения, архитектурные памятники др. Археологические исследования позволяют изучить «следы» прошлых антропогенных воздействий (сопки, курганы, замки и т. д.), определить местонахождение древних селений, границ землевладений. По найденным вещественным источникам ученые делают выводы о существовавшем природопользовании и экологической обстановке прошлого.

2. Собственно исторический способ – различные приемы сбора и анализа исторического материала. Большую помощь в этом оказывают опубликованные источники (летописи, писцовые книги, книги путешественников, сборники грамот, материалы по оценке земель, географические карты и др.) и архивные материалы (купчие, меновые, духовные, договорные грамоты, материалы Генерального межевания и Военно-топографического описания, материалы о лесах, материалы земских учреждений и др.).

3. Топонимический способ основан на изучении топонимов (географических названий). Топонимы (от греч. – topos – место, onоma – имя, название) – местные названия природных и антропогенных объектов, закрепленные в ландшафте особенности хозяйственного освоения территории. Среди топонимов различают различные классы: ойкономы (от греч. oikos – жилище, обиталище) – названия населенных пункотов, гидронимы (от греч. – hydros – вода) – названия водных объектов, оронимы (от греч. – oros – гора) – названия орографических объектов, урбанонимы (от греч. – urbanus – городской) – названия городов и внутригородских объектов, дромонимы (от греч. dromos – путь, движение) – название путей сообщения и др. Совокупность топонимов накой-либо территории составляют ее топонимию. Микротопонимия включает названия небольших географических объектов: урочищ, родников, речных омутов, оврагов, балок, сельскохозяйственных угодий и т. п.

Первоначальное значение топонима в одних случаях раскрывается легко, в других требуются значительные усилия для его понимания, в третьих, при современном уровне знаний, происхождение топонима остается загадкой. В географических названиях отражаются географические условия, история, экономика, политика, языки, культура и цивилизация. Изучая географические названия можно узнать много ценного и полезного о давно исчезнувших особенностях ландшафта той или иной местности, о ее естественных богатствах, о том, какие народы и племена заселяли данную территорию в далеком прошлом. Главным источником топонимов являются топонимические словари. Например, И. К. Инжеватовым в 1979 г. был издан «Топонимический словарь Мордовской АССР».

В Мордовии встречаются русские, мордовские и тюрские (татарские) топонимы. К очень раннему историческому периоду относятся мордовские названия. Из русских летописей XIII в. видно, что основными типами мордовских поселений были городища и тверди, поселения оборонного типа. Первыми поселениями не оборонного характера являются телимы-зимницы, т. е. места пребывания мордвы в зимнее время, свободное от промыслов и бортничества (Инжеватов, 1979). О них напоминают такие топонимы, как, например, Телимерки, Тештелим, Вертелим и др.

Инерка в переводе с мордовского «большое озеро», Пиче Вирь – «сосновый бор», лашма (лашмо) – «низина», лотка (лотко) – «овраг», эрьке (эрьхке) – «озеро», пырма – «роща, деревья, кустарники», сара – «заболоченность», лей (ляй) – «река, овраг с источником», кужо (кужа) – «поляна», ур – «возвышенность», трва – «берег» и т. д. В XVII –XVIII вв. в период будного производства (поташа, дегтя, смолы, древесного угля) появляются населенные пункты с терминами Буда, майдан (места будного производства) и гарт (шлаки будного производства). К числу таких в республике относятся Шейн-Майдан, Казенный Майдан, Янгужинский Майдан, Гарт.

4. Ландшафтно-лексикологический способ. Географические названия очень часто возникают на основе природной (ландшафтной) лексики. Лексика – словарный запас языка, какого-нибудь его стиля, а лексикология – раздел языкознания, наука о словарном составе языка. Ландшафтная лексика может свидетельствовать о природных условиям и объектах прошлого, характере существовавшего природопользования, а значит и геоэкологических проблемах сопутствующих ему.

5. Способ реликтов – изучение останков животных, прошлой растительности, древних русел рек, древних почв или их горизонтов, редких в настоящее время видов животных и растений и на основе полученных данных делают выводы об их распространении в прошлом, например, в доагрикультурный период. Существующая в природе взаимосвязь позволяет нам прийти к вероятностным умозаключениям.

6. Палеоэкологический способ. Палеоэкологические реконструкции – восстановление природно-экологических условий Земли для определения геологического прошлого, восстановление экологической обстановки по материальным находкам.

7. Способ историко-географических срезов изучает процесс развития географических (геоэкологических) объектов. Его основные принципы: синхронность анализа всего фактического материала; учет всех взаимосвязей между природой, населением и хозяйством; территориальная целостность района исследований; тщательное установление временных границ – «срезов».

Источник

Методы исторического исследования — принципы, виды и структура

Общенаучные методы

Научный поиск базируется на традиционных принципах, подразумевающих работу с информацией, связанную с классификацией данных, установлением причинно-следственных связей и логических цепочек, выявлением различных признаков и характеристик объекта изучения, разложением све́дений на составляющие части, обобщением и описанием (анализ и синтез).

В отечественной методологии выделяют три уровня изучения объекта:

- Всеобщий. Можно использовать все познавательные процедуры, давать целостные характеристики и объяснять явления в их широком значении.

- Общий. Здесь акцент делается на осмыслении ключевых, отдельных сторон процесса или фактов.

- Частный. Внимание направляется на непосредственную связь с конкретным предметом, отражая его специфику.

В рамках любой науки можно по-разному классифицировать подходы к решению поставленных проблем, но в целом принято выделять две группы методов:

Таким образом, классификацию по характеру обобщения можно представить как простую структуру.

Общенаучные методы исторического исследования:

| Тип | Вид |

| Общие | Анализ и синтез информации. Индукция (от частного — к общему). Дедукция (от целого — к конкретике). Эксперимент. Наблюдение. Гипотеза и аналогия. Моделирование. Описательный и повествовательный (общеисторический). |

| Базовые | Сравнительный. Генетический. Системный. Типологический. Динамический и хронологический. Ретроспективный. |

| Прикладные | Статистический. Математический. Идеографический. Биографический. Реконструктивный. |

В процессе изучения исторической реальности все методы взаимосвязаны, они дополняют друг друга и образуют единый механизм научной работы — методику, позволяющую придать фактам и знаниям конкретно понятную форму, устранить всевозможные противоречия, а также всесторонне раскрыть отдельные аспекты предмета исследования. Главная цель — наиболее объективно показать закономерности, связи и логику событий прошлого.

Специальная методология

Перед историком всегда стоит трудная задача выявления сущности, структуры, направленности и достоверного описания процессов минувших лет. Эта работа всегда начинается с накопления информации об объекте и фиксации первичных све́дений — так называемый эмпирический этап, за ним следует анализ фактов и источников, на котором основаны все специальные подходы к изучению действительности прошлого.

Можно выделить и соотнести название и содержание исторических методов исследования, решающих основные задачи:

- Хронологический. Подразумевается рассмотрение явлений, движений и изменений событий поэтапно во времени.

- Историко-сравнительный. С помощью аналогий осуществляется выявление сходств и различий по определенным признакам.

- Синхронизация. Изучение процессов, происходивших одновременно в разных местах мира.

- Историко-генетический. Раскрытие и описание свойств и функций объектов рассматриваемого периода.

- Типологический. Систематизация материала по классам и типам на основе одинаковых характеристик и отношений.

- Ретроспективный. Воссоздание картины прошлого по отдельным элементам, сохранившимся до наших дней.

- Историко-системный. Анализ источников и событий как целостного механизма с собственной иерархией.

- Статистический. Количественные измерения и вычисления при работе с многочисленными артефактами и проблемами социально-экономической области знания.

- Диахронный. Использование четкой периодизации и наблюдение за изменениями, происходящими на разных этапах.

- Актуализация. Синтез похожих признаков объектов и прогнозирование возможного развития ситуаций. Применение исторического опыта в настоящем времени.

- Идеографический (нарративный). Биографический и психологический анализ конкретных людей. Описание их внешности, достижений, болезней, жизненного пути и мировоззрения. Отличительная черта — субъективность оценок сквозь призму собственного восприятия.

Все эти методы позволяют создавать уникальные концепции, придерживаясь главных условий: историзма, объективности и системности.

Прикладные способы

Обычно приемы, находящиеся на стыке наук, относят к прикладным. Среди таких подходов, реализуемых в рамках исторического исследования, можно отметить:

- Контент-анализ.

- Антропологический.

- Палеонтологический.

Контент-анализ представляет собой сбор всевозможных количественных данных об объекте исследования. В качестве примера можно привести собрания законов, соборных уложений или сводов правил. Особенность, которая дает историкам огромные возможности для интерпретаций, заключается в разрешении считать документом любую коммуникацию, то есть не только официальные источники, но и объявления, аудиозаписи разговоров или речей, газеты, этикетки, рисунки и так далее.

Для успешной реализации этого подхода требуется значительная работа с огромными массивами информации.

Антропологический метод часто используется в учебных трудах — реферате или курсовой, где кратко, опираясь на данные об эволюции человека, можно делать обобщения относительно развития среды. Такие методы исследования в истории, как правило, применяются в рамках цивилизационного подхода, когда нужно создать представления о повседневности, социуме и культуре. Родоначальниками считаются Л. Февр и М. Блок, открывшие значение участия отдельной личности в массовых проявлениях, а также важность психологии свидетелей исторического процесса.

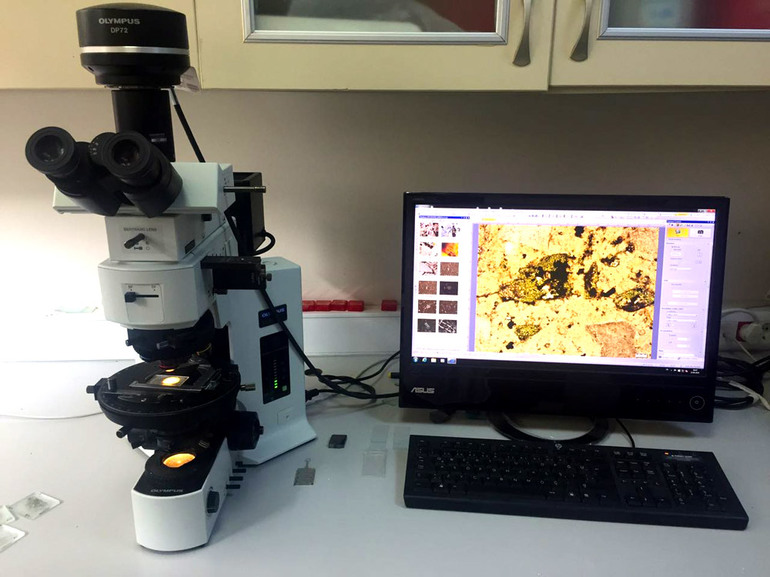

Проблемами определения древности и датирования занимается палеонтология. Речь идет об изучении окаменелых останков и осадочных толщ, позволяющих делать выводы о возрасте и практическом применении артефактов, а также об условиях существования в конкретные физико-географические эпохи. Палеонтологические методы включают в себя:

- Стратиграфический анализ. Сопоставление возраста культурных слоев.

- Петрографический прием. Изучение состава каменных, рудных и магматических пород в соседних разрезах.

Геологические технологии историки используют с учетом свойств местности, где проводились археологические раскопки.

Благодаря установлению возраста источника, часто можно сделать объективные выводы о произошедших событиях.

Альтернативные подходы

Постижением прошлого с помощью воссоздания детальной обстановки, духовной атмосферы и материальной культуры занимается реконструкция. Этот метод можно отнести к числу новейших, поскольку обращаться к нему стали относительно недавно. Главное направление — когнитивное. Историк пытается на ментальном и психологическом уровне понять условия и проработать жизненные сценарии минувших эпох.

Другим альтернативным методом по праву можно считать семиотику, занимающуюся вопросами механизмов формирования исторической реальности и осмыслением процессов прошлого с точки зрения современности. Таким образом, устраняется линейность в оценке событий и больше места отводится абстрактным представлениям, рассуждениям и интерпретациям. Семиотика предполагает, что каждый век сам создает о себе рассказ не в фактических картинах, а в символическом выражении. Задача специалиста — разгадать и разъяснить эту систему знаков.

Лингвистический анализ очень часто полезен при работе с текстовыми источниками как дополнительный инструмент воссоздания образа исторической действительности. Методы текстологии применяются, чтобы выявить явные противоречия в документе, возникшие из-за неточного перевода или ошибочной языковой трактовки. Классическим примером источников, при изучении которых нельзя обойтись без лингвистического анализа, являются летописи, памятники житийной литературы, библия и международные договоры. Идеологом этого подхода в историографии был Х. Уайт.

А. Д. Бочаров представил новую классификацию методов исторического исследования, основанную на теории научного поиска. А также он предложил развивать перспективную дисциплину — историческую информатику.

Выбор метода

При необходимости определить метод для исследования той или иной проблемы стоит помнить, что история по своей сути является документированным рассказом о различных фактах прошедших лет, поэтому прежде всего нужно обращать внимание на нарративные способы работы с материалом, в которых уже заложена последовательная логика изложения событий.

Очевидно, что описательно-повествовательные методы недостаточны для создания объективной, полной и адекватной картины прошлого, поскольку используются для первичного анализа. Не удивительно, что историко-генетический метод был настоящим прорывом и интеллектуальным переворотом в деле восстановления и трактовки фактов прошлого. Стало возможным изучение процессов в динамике, а также использование связанных с ним специальных эвристических и логических методов.

Сравнительный анализ уже давно стал обязательным для каждого труда. Используются как индивидуализированные сравнения, так и вариативные. В первом случае автор должен обращаться к большому количеству источников и штудировать десятки историографических текстов.

А во втором — давать детальную характеристику конкретному происшествию с учетом различных стратегий.

Внимания заслуживают и современные методы моделирования исторической действительности, когда создается принципиальная теоретическая схема, способствующая развернутому объяснению и глубокому пониманию важнейших процессов, происходивших в обществе в определенное время. Для глобальных обобщений и качественного сравнения чаще всего применяются синхронистические способы работы с материалом, нацеленные на выявление взаимосвязей общемировых событий.

Таким образом, современная методология предоставляет историкам качественные, разнообразные способы исследования: от классических, утвердившихся в научной традиции, — до новейших, альтернативных подходов.

Источник