- Питание, дыхание, размножение и раздражимость простейших

- Простейшие

- теория по биологии 🌿 зоология

- Строение

- Движение

- Питание

- Размножение

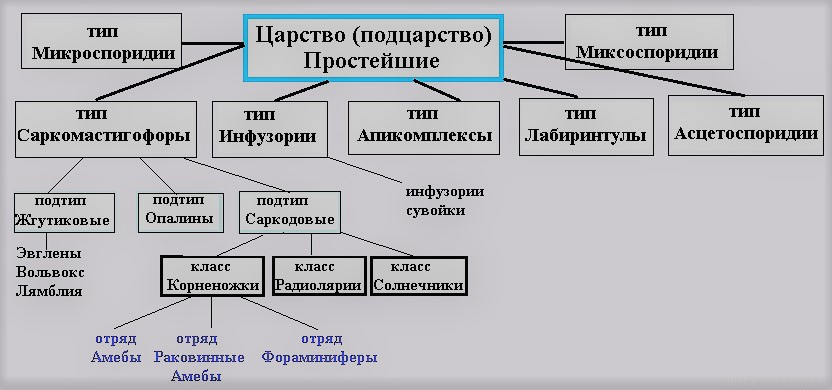

- Классификация

- Экологические функции

- Подцарство : Протисты, простейшие

- Оглавление

- Введение

- Среда обитания

- Строение простейших

- Передвижение простейших

- Питание и обмен веществ у простейших

- Раздрожимость

- Ядра простейших и их размножение

- Роль простейших в природе

- 5. Питание и обмен веществ у простейших

- 6. Раздрожимость

- 7. Ядра простейших и их размножение

- 8. Роль простейших в природе

Питание, дыхание, размножение и раздражимость простейших

|

| Рис. 40. Схема, иллюстрирующая процесс фагоцитоза (1). Амеба при помощи ложноножек захватывает инфузорию (2) |

Питание. Простейшие питаются преимущественно мертвой органикой, клетками бактерий, водорослей, грибов, то есть они — гетеротрофы. Среди них встречаются и хищники, которые охотятся на других одноклеточных животных, а также паразиты человека, животных, реже — растений.

Только отдельные представители простейших, такие как эвглена зеленая, способны к фотосинтезу.

Все виды простейших могут поглощать растворы органических веществ, некоторые способны путем фагоцитоза захватывать твердые частицы (например, клетки других организмов). Амеба охватывает частицу пищи своими ложноножками (рис. 40). Эта частица пищи, окруженная мембраной, оказывается внутри клетки. Так образуется пищеварительная вакуоль, в которой пища переваривается.

Непереваренные остатки пищи выводятся наружу в любом месте клетки или через специальные образования в ее мембране.

Дыхание. Простейшие дышат кислородом, растворенным в воде или другой жидкости (например, крови хозяина). Кислород, который они поглощают через поверхность клетки, окисляет органические вещества. При этом освобождается энергия, необходимая для обеспечения процессов жизнедеятельности организма. Углекислый газ, образующийся в процессе дыхания, выводится из клетки наружу.

Размножение. Многие виды простейших размножаются делением клетки надвое, множественным делением или почкованием клетки (бесполое размножение). Кроме того, у простейших встречается и половое размножение. Это позволяет разнообразить наследственную информацию и лучше приспосабливаться к изменениям среды обитания.

Раздражимость. Простейшие способны реагировать на действие разнообразных факторов окружающей среды (света, температуры, химических веществ и т.д.).

Выполним опыт. Нанесем на предметное стекло каплю воды с инфузориями, а рядом — каплю чистой воды. В каплю с инфузориями внесем несколько кристалликов поваренной соли. Соединим обе капли водным мостиком. Под микроскопом видно, как инфузории направляются к капле с чистой водой. Материал с сайта http://worldofschool.ru

Простейшим свойственны различные таксисы — реакции на раздражители окружающей среды, которые проявляются в виде движения организмов к источнику раздражения или в противоположную от него сторону.

Некоторые характерные признаки представителей подцарства Простейшие:

- внутриклеточное пищеварение происходит преимущественно в пищеварительных вакуолях;

- газообмен осуществляется через поверхность клетки;

- ответные реакции на воздействие факторов окружающей среды осуществляются в основном в виде таксисов (движений в сторону источника раздражения или в противоположную сторону);

- размножение может быть как бесполым, так и половым;

Источник

Простейшие

теория по биологии 🌿 зоология

Протисты или простейшие — группа эукариотических живых организмов, относящихся к царству животные. Единственная особенность, которая объединяет это подцарство — отсутствие сложной структуры. Все простейшие — одноклеточные , колониальные или многоклеточные, не имеющие высокоорганизованных тканей.

Весь организм простейшего существа состоит из одной клетки. Так что те функции, которые у многоклеточного организма выполняют специальные органы, у простейшего приходится принимать на себя составным частям клетки.

Строение

Простейшие обладают тончайшими морфофизиологическими приспособлениями к обитанию в различных экологических условиях.

Как правило, обитают в воде, влажной почве или в теле различных животных и человека.

Форма их тела весьма разнообразна — от неопределённой (как у амёбы) до удлинённой, обтекаемой, веретеновидной (трипаносома), некоторые имеют наружную раковину (фораминиферы), а живущие в толще воды — причудливые выросты. Тело большинства простейших состоит из одной клетки, содержащей одно или несколько ядер.

У одних тело одето лишь тончайшей мембраной, у других помимо клеточной мембраны развит ряд структур, образующих вместе с мембраной более или менее толстую оболочку, обычно эластичную — пелликулу.

Цитоплазма у простейших может быть условно разделена на наружную (эктоплазму, плазмагель) и внутреннюю (эндоплазму, плазмозоль), видимые под микроскопом.

Движение

Простейшие способны передвигаться с помощью ложноножек, жгутиков или ресничек, реагируют на различные раздражения ( фототаксис , хемотаксис , термотаксис и др.).

Питание

Питаются мельчайшими животными, растительными организмами и гниющими органическими веществами, паразитические формы обитают на поверхности тела, в полостях тела или тканях организмов своих хозяев.

Пути поступления пищи в организм клетки также различны: пиноцитоз , фагоцитоз , осмотический путь , активный перенос веществ через мембрану – диффузия. Поступившую пищу они переваривают в пищеварительных вакуолях, заполненных пищеварительными ферментами.

Некоторые из них, имеющие фотосинтезирующих внутриклеточных симбионтов — хлорелл или хлоропласты (например, эвглены) способны синтезировать органическое вещество из неорганических веществ с помощью фотосинтеза.

Газообмен у простейших осуществляется всей поверхностью тела осмотическим путем ; выделение продуктов обмена веществ и избытка воды происходит через поверхность тела, а также с помощью специальных периодически образующихся сократительных (или пульсирующих) вакуолей. Вакуолей бывает одна или несколько.

Размножение

Размножение простейших происходит бесполым и половым путём в зависимости от условий существования.

При бесполом размножении сначала ядро делится на две или несколько частей, а затем делится цитоплазма на две (равные или неравные) или много частей (соответственно числу вновь образовавшихся ядер). В результате из одного организма образуется два (одинаковых или неравных по величине) или несколько новых организмов.

При половом размножении две равные или различные по величине и строению (мужская и женская) особи сливаются друг с другом, образуя зиготу, которая затем начинает размножаться бесполым путём. Иногда между двумя особями происходит обмен частью ядер при соприкосновении особей (образования зиготы не наблюдается – это процесс коньюгации).

При неблагоприятных условиях простейшие способны образовывать цисты: их тело округляется и покрывается толстой оболочкой. В таком состоянии они могут находиться долгое время. При благоприятных условиях простейшее освобождается от оболочки и начинает вести подвижный образ жизни.

Классификация

- Тип Саркомастигофоры (Sarcomastigophora)

- Подтип Жгутиконосцы (Mastigophora)

- Класс Растительные жгутиконосцы (Phytomastigophorea)

- Класс Животные жгутиконосцы (Zoomastigophorea)

- Подтип Опалины (Opalinata)

- Подтип Саркодовые (Sarcodina)

- Класс Корненожки (Rhizopoda)

- Класс Радиолярии, или Лучевики (Radiolaria)

- Класс Солнечники (Heliozoa)

- Подтип Жгутиконосцы (Mastigophora)

- Тип Апикомплексы (Apicomplexa)

- Класс Перкинсеи (Perkinsea)

- Класс Споровики (Sporozoea)

- Тип Миксоспоридии (Myxozoa)

- Класс Миксоспоридии (Myxosporea)

- Класс Актиноспоридии (Actinosporea)

- Тип Микроспоридии (Microspora)

- Тип Инфузории (Ciliophora)

- Класс Ресничные инфузории (Ciliata)

- Класс Сосущие инфузории (Suctoria)

- Тип Лабиринтулы (Labirinthomorpha)

- Тип Асцетоспоридии (Ascetospora)

Экологические функции

В водоёмах они питаются бактериями и гниющими органическими остатками, очищая воду (санитарная роль), сами являются пищей для многих животных, играют большую роль в почвообразовательных процессах.

Обитатели толщи воды океанов — фораминиферы (с известковыми раковинами), радиолярии (с кремниевым скелетом), кокколиты (из жгутиковых, имеющих известковый панцирь) — отмирая, образуют на дне мощные отложения известковых и кремниевых пород , входящих в состав земной коры.

Среди простейших есть паразиты растений, животных и человека. Так, малярийный плазмодий, поселяясь в эритроцитах человека, разрушает их, вызывая тяжёлую болезнь — малярию, а дизентерийная амёба, паразитируя в клетках стенок толстого кишечника человека, приводит к появлению кровавого поноса. Реснитчатые инфузории вызывают ихтиофтириоз у аквариумных рыб. Распространены и многие другие паразиты, вызывающие тяжёлые патологии человека, животных и растений.

А. В процессе накопления биомассы далеко не все вещества, полученные в процессе фотосинтеза используются для построения клеток. Часть органических веществ расходуется в процессе дыхания. Поэтому в экологии выделяют валовую продукцию (сколько органических веществ в принципе синтезировалось) и чистую продукцию (сколько веществ накопилось). Соответственно, чтобы получить чистую продукцию, нужно от валовой продукции отнять ту часть, которая потратилась при дыхании. Чистая продукция = валовая продукция – дыхание 4.9 – 0.4 = 4.5 мг/л Сорг. Б. 1. Рассчитаем необходимое количество корма для дафний на сутки: 30 шт. × 10 мг × 2 = 600 мг = 0.6 г 2. Известно, что исходная сухая масса фитопланктона составила 2.5 мг/л, а чистая продукция – 4.5мг/л, суммарная масса фитопланктона к концу первых суток составит 2.5 +4.5=7 мг/л, что в 2,8 раз больше исходной величины. К концу первых суток масса фитопланктона в аквариуме составит 7 мг/л × 100 л = 700 мг/л = 0.7 г К концу вторых суток: 0.7 × 2.8 = 1.96 г, Из 1.96 г биомассы водорослей дафнии (которых выпустили в конце вторых суток) к концу третьих суток съедят 0,6 г, т.е. останется 1.96 г – 0.6 г = 1.36 г Оставшиеся 1.36 г фитопланктона за четвертые сутки дадут прирост биомассы в 2.8 раз, что составит 1.36 г × 2.39 = 6.549 г , из которых рачки съедят 0.6 г и останется 5.949 г. Прирост биомассы водорослей превышает скорость выедания его дафниями, поэтому они могут жить в аквариуме неограниченное время (прирост дафний мы не учитывали по условию задачи).

pазбирался: Надежда | обсудить разбор | оценить

1) Широкий ареал распространения

2) Большое количество соподчиненных таксонов (видов, родов и т.п.)

3) Встречаются в разных

Окружающая среда — это комплекс окружающих человека или другой живой организм физических, географических, биологических, социальных, культурных и политических условий, который определяет форму и характер его существования.

4) Высокая плодовитость

5) Большая численность особей

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB11691 Установите соответствие между признаком и группой организмов, для которой он характерен — для простейших или для животных.

| ПРИЗНАК | ГРУППА |

| A) все представители многоклеточные Б) все представители одноклеточные или колониальные B) могут делиться пополам Г) есть ткани и органы Д) проходят стадию гаструлы при развитии Е) встречаются способные к фотосинтезу виды Простейшие животные — одноклеточные организмы, размножаются обычно делением пополам, встречаются автотрофные организмы. Вы видели, чтобы человек разделился пополам, в результате чего стало 2 человека? Потому что животные так не размножаются. В — 1. Ткани и органы у животных точно есть. Г — 2. Зачем одноклеточному гаструла? Незачем. Д — 2. Есть такой организм, как эвглена зеленая. Это одноклеточное, которое может фотосинтезировать. Е — 1. pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить Источник Подцарство : Протисты, простейшиеОглавлениеВведениеСреда обитанияСтроение простейшихПередвижение простейшихПитание и обмен веществ у простейшихРаздрожимостьЯдра простейших и их размножениеРоль простейших в природе5. Питание и обмен веществ у простейшихПо способам и характеру питания, по типу обмена веществ простейшие обнару-живают большое разнообразие.

Пища простейших очень разнообразна. Одни питаются мельчайшими организмами, например бактериями, другие — одноклеточными водорослями, некоторые являются хищниками, пожирающими других простейших, и т. п. Непереваренные остатки пищи выбрасываются наружу — у саркодовых на любом участке тела, у инфузорий через особое отверстие в пелликуле (порошица 3 рис. 5.2). У пресноводных и у части морских простейших имеется особый органоид, связанный с регуляцией осмотического давления в клетке простейшего и с выделением. Это сократительная вакуоля 5 (рис.5.2). Она представляет собой периодически появляющийся в цитоплазме пузырек, наполняющийся жидкостью и опорожняющийся наружу. Сократительная вакуоля регулирует количество воды в цитоплазме, поступающей из окружающей среды благодаря разности осмотических давлений. У паразитических простейших и у многих морских форм, живущих в среде с повышенным осмотическим давлением, сократительные вакуоли отсутствуют. Особых органоидов дыхания у простейших нет, они поглощают кислород и выделяют углекислоту всей поверхностью тела. 6. РаздрожимостьКак и все живые существа, простейшие обладают раздражимостью, т. е. способностью отвечать той или иной реакцией на факторы, действующие извне. Простейшие реагируют на механические, химические, термические, световые, электрические и иные раздражения. Реакции простейших на внешние раздражения часто выражаются в изменении направления движения и носят название таксис. Таксисы могут быть положительными, если движение осуществляется в направлении раздражителя, и отрицательными, если оно осуществляется в противоположную сторону. 7. Ядра простейших и их размножениеКак и всякая клетка, простейшие имеют ядро. В ядрах простейших, так же как и в ядрах многоклеточных, имеется оболочка, ядерный сок (кариолимфа), хроматин (хромосомы) и ядрышки. Однако по размерам и строению ядра разные простейшие весьма разнообразны (рис. 7.1). Эти различия обусловлены соотношением структурных компонентов ядра: количеством ядерного сока, количеством и размерами ядрышек (нуклеол), степенью сохранения строения хромосом в интерфазном ядре и т. и. У некоторых простейших, а именно у инфузорий и немногих корненожек — фораминифер, наблюдается интересное явление дуализма (двойственности) ядерного аппарата. Оно сводится к тому, что в теле простейшего имеются два ядра двух категорий, различающиеся как по своему строению, так и по физиологической роли в клетке. У инфузорий, например, имеется два типа ядер: большое, богатое хроматином ядро — макронуклеус и маленькое ядро — микронуклеус. Первое связано с выполнением вегетативных функций в клетке, второе — с половым процессом.

Половое размножение простейших характеризуется тем, что собственно размножению (увеличению числа особей) предшествует половой процесс, характерным признаком которого является слияние двух половых клеток (гамет) или двух половых ядер, ведущее к образованию одной клетки — зиготы, дающей начало новому поколению. Формы полового процесса и полового размножения у простейших в высшей степени разнообразны. Многие виды простейших имеют не одну, а несколько форм размножения, которые могут закономерно чередоваться друг с другом. В результате получается сложным цикл развития, отдельные этапы которого могут протекать в разных условиях среды. Особенной сложностью отличаются циклы развития у паразитических простейших в классе споровиков. 8. Роль простейших в природеПрактическое значение простейших для человека велико. В особенности это относится к паразитам. До настоящего времени в тропических зонах земного шара широко распространена малярия — тяжелое заболевание, поражающее ежегодно десятки миллионов человек в Индии и других тропических частях Азии, в Африке и других странах. Возбудитель этого заболевания относится к классу споровиков типа простейших (рис. 8.1). Тяжелым заболеванием человека в Центральной Африке является сонная болезнь, вызываемая паразитом из класса жгутиконосцев. Большой ущерб наносят животноводству заболевания домашних животных, вызываемые простейшими. Сюда относятся различные пироплазмозы, кокцидиозы, трипанозомозы и многие другие.

Тип простейших в геологическом отношении является весьма древним. В ископаемом состоянии хорошо сохранились те виды простейших, которые обладали минеральным скелетом (фораминиферы рис. 8.2., радиолярии). Ископаемые остатки их известны начиная с самых древних нижне-кембрийских отложений. Морские простейшие — корненожки и радиолярии — играли и играют весьма существенную роль в образовании морских осадочных пород. В течение многих миллионов и десятков миллионов лет микроскопически мелкие минеральные скелеты простейших после отмирания животных опускались на дно, образуя здесь мощные морские отложения. При изменении рельефа земной коры, при горнообразовательных процессах в прошлые геологические эпохи, морское дно становилось сушей. Морские осадки превращались в осадочные горные породы. Многие из них, как, например, некоторые известняки, меловые отложения и др., в значительной своей части состоят из остатков скелетов морских простейших. В силу этого изучение палеонтологических остатков простейших играет большую роль в определении возраста разных слоев земной коры и, следовательно, имеет существенное значение при геологической разведке, в частности при разведке полезных ископаемых. Источник |

Рис. 5.1 Последовательные стадии заглатывание пищи амебой (Amoeba terricola). В классе жгутиконосцев имеются организмы, способные подобно зеленым растениям при участии зеленого пигмента хлорофилла усваивать неорганические вещества — углекислый газ и воду, превращая их в органические соединения (аутотрофный тип обмена). Этот процесс фотосинтеза протекает с поглощением энергии. Источником последней является лучистая энергия — солнечный луч (рис. 4.2).

Рис. 5.1 Последовательные стадии заглатывание пищи амебой (Amoeba terricola). В классе жгутиконосцев имеются организмы, способные подобно зеленым растениям при участии зеленого пигмента хлорофилла усваивать неорганические вещества — углекислый газ и воду, превращая их в органические соединения (аутотрофный тип обмена). Этот процесс фотосинтеза протекает с поглощением энергии. Источником последней является лучистая энергия — солнечный луч (рис. 4.2). Рис. 5.2 Питание инфузории туфельки. 1 — пищеварительные вакуоли; 2 -ротовое отверстие; 3 — порошица; 4 — реснички; 5 — сократительная вакуоль.. Но наряду с ними в пределах того же класса жгутиконосцев имеются бесцветные (лишенные хлорофилла) организмы, неспособные к фотосинтезу и обладающие гетеротрофным (животным) типом обмена веществ, т. е. питающиеся за счет готовых органических веществ. Способы животного питания простейших, так же как и характер их пищи, очень разнообразны. Наиболее просто устроенные простейшие не обладают специальными органоидами захвата пищи. У амеб, например, псевдоподии служат не только для движения, но вместе с тем и для захвата оформленных частиц пищи (рис. 5.1). У инфузорий для захвата пищи служит ротовое отверстие (рис. 5.2). С последним обычно связаны разнообразные структуры — околоротовые мерцательные перепонки (мембранеллы), способствующие направлению пищевых частиц к ротовому отверстию и далее в особую трубку, ведущую в эндоплазму — клеточную глотку.

Рис. 5.2 Питание инфузории туфельки. 1 — пищеварительные вакуоли; 2 -ротовое отверстие; 3 — порошица; 4 — реснички; 5 — сократительная вакуоль.. Но наряду с ними в пределах того же класса жгутиконосцев имеются бесцветные (лишенные хлорофилла) организмы, неспособные к фотосинтезу и обладающие гетеротрофным (животным) типом обмена веществ, т. е. питающиеся за счет готовых органических веществ. Способы животного питания простейших, так же как и характер их пищи, очень разнообразны. Наиболее просто устроенные простейшие не обладают специальными органоидами захвата пищи. У амеб, например, псевдоподии служат не только для движения, но вместе с тем и для захвата оформленных частиц пищи (рис. 5.1). У инфузорий для захвата пищи служит ротовое отверстие (рис. 5.2). С последним обычно связаны разнообразные структуры — околоротовые мерцательные перепонки (мембранеллы), способствующие направлению пищевых частиц к ротовому отверстию и далее в особую трубку, ведущую в эндоплазму — клеточную глотку. Рис. 6.1 Инфузория Urocentrum turbo. Базальные зерна ресничек и система эктоплазматических волоконец (фибрилл), выявлякмые методом импрегнации серебром. Реакции многоклеточных животных на раздражения осуществляются под воздействием нервной системы. Многие исследователи пытались обнаружить и у простейших (т. е. в пределах клетки) аналоги нервной системы. Американские ученые, например, описывали у многих инфузорий наличие особого нервного центра (так называемого моториума), представляющего собой особый уплотненный участок цитоплазмы. От этого центра к различным участкам тела инфузорип отходит система тонких волоконец, которые рассматривались как проводники нервных импульсов. Другие исследователи, применяя особые методы серебрения препаратов (обработка азотнокислым серебром с последующим восстановлением металлического серебра), обнаружили в эктоплазме инфузорий сеть тончайших волоконец. Эти структуры (рис. 6.1) также рассматривались как нервные элементы, по которым распространяется волна возбуждения. В настоящее время, ученые, изучающих тонкие фибриллярные структуры, придерживаются иного мнения об их функциональной роли в клетке простейшего. Экспериментальных доказательств нервной роли фибриллярных структур не получено. Напротив, имеются опытные данные, которые дают возможность предполагать, что у простейших волна возбуждения распространяется непосредственно по наружному слою цитоплазмы — эктоплазме. Что же касается различного рода фибриллярных структур, то они имеют опорное (скелетное) значение и способствуют сохранению формы тела простейшего.

Рис. 6.1 Инфузория Urocentrum turbo. Базальные зерна ресничек и система эктоплазматических волоконец (фибрилл), выявлякмые методом импрегнации серебром. Реакции многоклеточных животных на раздражения осуществляются под воздействием нервной системы. Многие исследователи пытались обнаружить и у простейших (т. е. в пределах клетки) аналоги нервной системы. Американские ученые, например, описывали у многих инфузорий наличие особого нервного центра (так называемого моториума), представляющего собой особый уплотненный участок цитоплазмы. От этого центра к различным участкам тела инфузорип отходит система тонких волоконец, которые рассматривались как проводники нервных импульсов. Другие исследователи, применяя особые методы серебрения препаратов (обработка азотнокислым серебром с последующим восстановлением металлического серебра), обнаружили в эктоплазме инфузорий сеть тончайших волоконец. Эти структуры (рис. 6.1) также рассматривались как нервные элементы, по которым распространяется волна возбуждения. В настоящее время, ученые, изучающих тонкие фибриллярные структуры, придерживаются иного мнения об их функциональной роли в клетке простейшего. Экспериментальных доказательств нервной роли фибриллярных структур не получено. Напротив, имеются опытные данные, которые дают возможность предполагать, что у простейших волна возбуждения распространяется непосредственно по наружному слою цитоплазмы — эктоплазме. Что же касается различного рода фибриллярных структур, то они имеют опорное (скелетное) значение и способствуют сохранению формы тела простейшего. Рис. 7.1 Ядра различных простейших: А — микронуклеус инфузории Paramecium aurelia; Б — жгутиконосец Trypanosoma brucei, В — амеба Amoeba sphaeronuclei; Г — панцирный жгутиконосец Ceratium fuscus; Д — радиолярия Aulacantha scolymantha: Е — макрогаметд кокциди Aggregate eberthi; Ж — макронуклеус инфузории Epidinium ecaudatum. У большинства простейших имеется одно ядро. Однако встречаются и многоядерные виды простейших.

Рис. 7.1 Ядра различных простейших: А — микронуклеус инфузории Paramecium aurelia; Б — жгутиконосец Trypanosoma brucei, В — амеба Amoeba sphaeronuclei; Г — панцирный жгутиконосец Ceratium fuscus; Д — радиолярия Aulacantha scolymantha: Е — макрогаметд кокциди Aggregate eberthi; Ж — макронуклеус инфузории Epidinium ecaudatum. У большинства простейших имеется одно ядро. Однако встречаются и многоядерные виды простейших. 7.2 Бесполое размножение амебы Простейшим, как и всем организмам, свойственно размножение. Существуют две основные формы размножения простейших: бесполое и половое. В основе того и другого лежит процесс деления клетки.

7.2 Бесполое размножение амебы Простейшим, как и всем организмам, свойственно размножение. Существуют две основные формы размножения простейших: бесполое и половое. В основе того и другого лежит процесс деления клетки.  Рис. 8.1. Различные разновидности споровиков Имеется ряд простейших паразитов из отряда кокцидий, поражающих домашнюю птицу, в особенности кур. Борьба с этими многочисленными и опасными протозойными заболеваниями требует детального изучения биологии возбудителей, их циклов развития.

Рис. 8.1. Различные разновидности споровиков Имеется ряд простейших паразитов из отряда кокцидий, поражающих домашнюю птицу, в особенности кур. Борьба с этими многочисленными и опасными протозойными заболеваниями требует детального изучения биологии возбудителей, их циклов развития. Рис. 8.2 Различные виды Фораминифер. Некоторый практический интерес представляют и свободноживущие простейшие. Разные виды их приурочены к определенному комплексу внешних условий, в частности к различному химическому составу воды.

Рис. 8.2 Различные виды Фораминифер. Некоторый практический интерес представляют и свободноживущие простейшие. Разные виды их приурочены к определенному комплексу внешних условий, в частности к различному химическому составу воды.