Презентация к уроку физкультуры «Движения и передвижения человека».

презентация к уроку по физкультуре

Презентация рассчитана на учащихся 1-2 классов. В презентации рассказывается о движениях и передвижениях совершаемых человеком. Здесь представлена характеристика движений, передвижений и их отличий. Презентация содержит иллюстрации хоршего качества,

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| dvizheniya_i_peredvizheniya_cheloveka.pptx | 449.63 КБ |

Предварительный просмотр:

Подписи к слайдам:

ДВИЖЕНИЯ И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА Учитель физкультуры МБОУ «Прогимназия № 2» г. Воронеж Сухарева Г.Ф.

С самого рождения человек совершает множество различных движений. Но не все из них являются физическими упражнениями. Физическое упражнение – это естественное для человека движение, с помощью которого решается физкультурная и спортивная задача.

Физическая культура – это занятия, связанные с укреплением здоровья, развитием физических качеств и организацией активного отдыха. Физическая культура включает в себя разнообразные движения и передвижения человека.

Движения – это изменение положений частей тела человека. Например, поднимание руки вверх, сгибание ноги, наклон головы. Движения

Передвижения – это перемещение человека с одного места на другое с помощью движений рук, ног и туловища. Основные способы передвижений человека: ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, плавание, ходьба на лыжах. Передвижения

Ходьба – это способ передвижения человека. При ходьбе делается шаг одной ногой, а другая остаётся на земле. Ходьба

При правильной ходьбе: Ходьба положение тела и движение рук и ног свободны и естественны; шагающая нога плавно и мягко ставится на пятку с последующим перекатом на носок, колени слегка сгибаются; туловище и голова держится прямо, плечи развёрнуты; движение рук и ног чередуются перекрёстно; ходьба бывает на месте и с продвижением вперёд.

Бег – это способ передвижения, при котором человек поочерёдно отталкивается от земли то правой, то левой ногой. После каждого толчка ногой есть момент, когда мы не касаемся земли – мы летим! Бег

Бег – более быстрый, чем ходьба, способ передвижения. Он требует от человека определённой подготовки. Бег Во время бега необходимо следить за дыханием: вдох выполнять через нос, выдох через рот. Дыхание должно быть свободным и ритмичным.

Прыжки тесно связаны с бегом. Чтобы сделать правильный прыжок, необходимо выполнить подготовительные упражнения: Прыжки ходьба на внешней стороне стопы; ходьба перекатом с пятки на носок; ходьба выпадами.

Из животных самые длинные прыжки – более 9 м – совершают кенгуру. За два прыжка животное может перепрыгнуть ваш спортивный зал. Интересное

Из хищников выше всех прыгает пума – до 4 м. Интересное

Чемпион среди млекопитающих оказался дельфин : он играючи прыгает на высоту двухэтажного жилого дома. Интересное

Самый быстрый бегун среди наземных животных – гепард. Этот хищник может на несколько секунд развить скорость до 100-115 км/ч. Интересное

Какие движения можно назвать физическими упражнениями? Проверь себя Чем движения отличаются от передвижений? Назови основные передвижения, которые выполняет человек.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Презентация к урокам обществознания по теме: «Человек и природа»

Данная презентация может быть использована на уроках обществознания при изучении тем раздела «Человек и природа». Презентация знакомит с деятельностью семьи ученых Пажетновых, являющихся создателями Г.

Презентация к уроку для 6 класса «Человек и информация»

Презентация для интерактивной доски.

Презентация к уроку по биологии «Скелет человека»

В слайдах презентации показаны отделы скелета тела человека, указаны основные кости. Удобна для объяснения нового материала.

презентация к уроку «Наследование групп крови человека»

Презентация используется совместно с уроком » Наследование групп крови человека» , конспект которого находится на мини — сайте.

Презентация к уроку «Галогены в организме человека»

Урок в 9 классе по теме «Биологическое значение и применение галогенов и их соединений».

Презентация к уроку МХК 8 класс «Человек. Общество. Время»

В презентации раскрываются осноные содержательные линии курса МХК по теме: «Человек. Общество. Время». В центре внимания пространство и время в зеркале мифов, человек эпохи Римской империи, человек.

Источник

Основные виды движений

Елена Селиванова

Основные виды движений

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ — это жизненно необходимые для ребенка движения, которыми он пользуется : ползание, лазание, бросание, метание, ходьба, бег, прыжки. Сопровождая ребенка с раннего детства, основные движения естественны и содействуют оздоровлению организма, а также всестороннему совершенствованию его личности. Основные движения укрепляют все группы мышц, связки, суставы, сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную системы, внутренние органы, способствуют развитию физических качеств.

Развитие основных движений должно производиться не ради приобретения двигательных навыков, а для формирования умения использовать их в повседневной практической деятельности, производя при этом наименьшие физические и нервно-психические затраты.

Конечная цель формирования навыков основных движений состоит в том, чтобы научить каждого ребенка:

1) сознательно управлять своими движениями;

2) самостоятельно наблюдать и анализировать различные ситуации, выбирая наиболее эффективный способ реализации двигательного поведения применительно к конкретным условиям взаимодействия с окружающими;

3) понимать особенности каждого вида основных движений, преимущество их использования;

4) навыкам точных мышечных ощущений правильного выполнения движения, творческому использованию этих движений в повседневной жизни.

Упражнения в основных движениях повышают тонус коры головного мозга, оказывая влияние на его функциональные возможности. Так, установлено, что в скелетной мускулатуре находятся проприорецепторы, стимулирующие импульсы, идущие в кору головного мозга. Они несут информацию о производимых мышечных усилиях организма: натяжении мышц, связок, сухожилий. Поступающие данные анализируются, и на их основе вырабатывается ответная реакция, опосредованно активизирующая и корректирующая работающие мышцы. Этот процесс имеет замкнутую кольцевую систему реагирования, что обеспечивает его непрерывность и стабильность.

В процессе выполнения движения активизируется мыслительная деятельность как необходимое условие овладения саморегуляцией движения.

Основные движения делятся на циклические и ациклические. ЦИКЛИЧЕСКИМИ называются движения, в которых наблюдается повторяемость одних и тех же фаз в строгой последовательности. К циклическим движениям относятся ходьба, бег,плавание, езда на велосипеде.

Ходьба — основной, естественный способ передвижения человека, относящийся к типу циклических движений. Отличительной чертой циклических движений является их быстрая усвояемость и способность автоматизироваться. В целях совершенствования ходьбы, а также профилактики плоскостопия используется ряд специальных упражнений.

Физическая нагрузка при ходьбе зависит от ее темпа и затраченной энергии при этом. Обычный, умеренный, бодрый темп ходьбы, вовлекая в активную деятельность большое количество мускулатуры, усиливает деятельность сердечно — сосудистой и дыхательной систем, что в целом способствует повышению обмена веществ. Совершенствование ходьбы продолжается на протяжении всего периода дошкольного детства.

Бег вызывает значительно большую нагрузку, чем ходьба, но ходьба и бег в меньшей или большей мере активизируют работу всех органов, укрепляют мышцы, способствуют развитию двигательных качеств.

Основные показатели правильного бега— это естественное, напряженное положение тела, прекрасная координация движений рук и ног, наличие фазы полета.

Ползание, подлезание, пролезание, перелезание, влезание, лазание способствуют развитию опорно – двигательного аппарата, оказывают благоприятное влияние на сердечно — сосудистую и дыхательную системы.

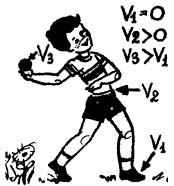

ДВИЖЕНИЯ АЦИКЛИЧЕСКОГО ТИПА не имеют повторных циклов. Такие движения заключают в себе строгую последовательность двигательных фаз, имеют определенный ритм выполнения отдельных фаз. К ациклическим движениям относят метание, прыжки. Они характеризуются сложной координацией движений, сосредоточенностью и волевым усилием.

Метание – это движение ациклического типа, имеющее скоростно-силовой характер. Упражнения в метании развивают все группы мышц, но особенно мышцы плечевого пояса. Развиваются также ловкость, глазомер, гибкость, быстрота, равновесие. Метание выполняется на дальность и в цель, причем обучение метанию на дальность предшествует обучению метанию в цель.

Прыжки характеризуются сильными, но кратковременными мышечными усилиями.

В теории и методике физического воспитания прыжки по форме принято делить на подготовительные прыжки (подпрыгивание, спрыгивание в глубину, прыжки с короткой и длинной скакалкой, простейшие прыжки через горизонтальные препятствия (в длину с места и с разбега) и через вертикальные препятствия (в высоту с места и с разбега).В самом процессе прыжка выделяют 4 фазы: подготовительную, отталкивание, полет, приземление. Показателями правильного прыжка являются сильный толчок при отрыве от почвы и легкое, без потери равновесия, приземление.

Упражнения детей в основных видах движений желательно организовывать по подгруппам, в зависимости от степени подвижности детей. Каждая подгруппа выполняет своё задание. Например, дети первой и второй подгруппы (с высоким и средним уровнем подвижности) выполняют упражнения, требующие концентрации внимания, координации и ловкости, при этом воспитатель осуществляет контроль. Дети третьей подгруппы (с низким уровнем подвижности) упражняются в разных видах прыжков через скакалку.

Успешное усвоение основных движений требует определенного уровня развития чувства равновесия. Развивается оно постепенно и связано с совершенствованием функций коры головного мозга, развития вестибулярного аппарата, своеобразного мышечного чувства, которое помогает ребенку определять положение тела в пространстве, а также изменение положения тела. У детей дошкольного возраста чувство равновесия развивается от возможности удерживать позу в статическом положении, до возможности сохранять равновесие в самых разнообразных движениях. Для развития равновесия используются специальные упражнения, выполняемые в основном на уменьшенной площади опоры. Эти упражнения предлагаются детям с раннего возраста. Наиболее интенсивно чувство равновесия развивается в пятилетнем возрасте.

Основные формы и виды физических упражнений Под физическими упражнениями понимаются двигательные действия, созданные и применяемые для развития физических способностей, укрепления.

Основные сведения о ДОУ Основные сведения о ДОУ № п/п Основные показатели Сведения 1. Полное название дошкольного учреждения, его адрес Муниципальное бюджетное.

Основные виды движений для подготовительной группы детского сада. Ходьба: 1. Ходьба скрестным шагом 2. Ходьба в приседе и полуприседе 3. Ходьба выпадами 4. Ходьба спиной вперед 5. Ходьба гимнастическим.

Картотека по физкультуре «Основные виды движений для средней группы детского сада» Ходьба: 1. Ходьба в колонне со сменой ведущего, темпа 2. Ходьба в разных направлениях 3. Ходьба на пятках 4. Ходьба на внешней стороне стопы.

Основные виды движений для старшей группы детского сада. Ходьба: 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы 2. Ходьба широким шагом 3. Ходьба в полуприседе 4. Ходьба со сменой положения.

Картотека «Основные виды движений для второй младшей группы детского сада» Ходьба: 1. Ходьба обычная в колонне. 2. Ходьба шеренгой с одной стороны площадки на другую. 3. Ходьба на носках. 4. Ходьба с высоким подниманием.

Основные виды логоритмических упражнений Группа упражнений Цель Пример Вводные Учат детей первоначальным навыкам ходьбы по кругу, в одиночку, парами, группой. обходить различные.

Основные виды музыкально-дидактических игр и пособий в музыкально-сенсорном развитии дошкольников Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение «Школа №1155» Консультация для педагогов ДОУ «Основные виды музыкально-дидактических.

Основные этапы речевого развития Ребенок не рождается со сложившейся речью. Овладение речью – это сложный психический процесс, который начинает формироваться, когда слух,.

Основные задачи и виды театральной деятельности в разных возрастных группах Самым распространенным видом детского творчества является театральная деятельность. Театральная деятельность тесно связана с игрой, поэтому.

Источник

Основные способы движения человека

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ДВИЖЕНИЯХ ЧЕЛОВЕКА

(лекция профессора В.К. Бальсевича)

Когда вы наблюдаете за совершенными движениями выдающегося гимнаста, выполняющего сложное упражнение на спортивном снаряде, легким, непринужденным бегом спринтера, полными грации и выразительности движениями мастеров балета, то вряд ли задумываетесь над тем, что в основе этих великолепных образцов гармонии лежат одни и те же законы — законы построения рациональных, экономичных и целенаправленных движении.

В основе всех видов движений человека лежит управляемая работа его двигательного аппарата. Движения обеспечивают целенаправленное перемещение звеньев тела человека в пространстве, осуществляемое посредством мышечных напряжений, с использованием упруго-вязких свойств мышц, инерционных сил, взаимодействующих с внешними силами (сила тяжести, сила трения и т.п.).

Работа мышц и управление движениями осуществляются под контролем центральной нервной системы и обеспечиваются физиологической активностью других систем организма, действующих согласованно в сложном взаимодействии друг с другом.

Природа движений человека

— одно из самых сложных, интересных и не понятых до конца явлений. Достаточно сказать, что ни одна из созданных человеком машин пока не приблизилась по своему КПД к эффективности аппарата движений человека.

Этот аппарат движений представляет собой управляемую многозвенную систему рычагов и движителей. Костные рычаги — это звенья тела, подвижно сочленные посредством суставов. Скелет человека насчитывает около 200 костей. Крепость, надежность суставов обеспечивается не только их стенками, но и мышцами и связками, укрепляющими суставы со всех сторон.

Формы суставов весьма разнообразны. Это позволяет, с одной стороны, выполнять самые разнообразные движения — сгибательные, разгибательные, отводящие, приводящие, вращательные, а с другой — обеспечивать нужную жесткость и ограничение подвижности отдельных звеньев, что необходимо в целом ряде случаев,

Кости, связки и суставы у ребенка не так прочны, как у взрослого человека, поэтому необходимо соблюдать особую осторожность, «выбирая нагрузки. Разумно организованная физическая активность укрепит костно-мышечный аппарат ребенка, и, напротив, ошибки при выборе нагрузок могут привести к травмам, к нежелательным отклонениям в развитии.

Движители — это мышцы человека. В теле человека более 600 мышц. Относительно суставов мышцы расположены таким образом, что при любом виде движении можно регулировать ускорение, скорость и направление движения. Если же учесть, что существует множество вариантов взаимодействия различных групп мышц, то их возможности в осуществлении движений представляются поистине безграничными.

Несмотря на то что мышцы бывают разных типов, в основе их рабочего эффекта лежат одни и те же химические, физические и физиологические механизмы. Все мышцы состоят из большого числа активных элементов — волокон. Считают, что мышцы могут выполнять динамическую и статическую работу.

При статической работе мышца сохраняет свою длину и напряжение, т.е. не перемещается.

При динамической работе мышца может укорачиваться и удлиняться или, как принято говорить, выполнять работу в преодолевающем или уступающем режиме. Наглядными примерами этих режимов могут служить прыжок с возвышения вниз и последующее отталкивание от пола и подпрыгивание вверх. Амортизационное сгибание ног в голеностопном, коленном и тазобедренном суставах в данном случае осуществляется за счет работы мышц конечностей в уступающем режиме. Другую картину можно наблюдать в следующей фазе. Распрямление ног во всех суставах при отталкивании обусловливается активным укорочением мышц ног, работающих в преодолевающем режиме.

Все движения, связанные с остановкой, амортизацией, замедлением движений отдельного звена, группы звеньев или человеческого тела, в целом характеризуются уступающим режимом работы мышц. Ускорение звена или звеньев тела, напротив, обусловливается преодолевающим режимом. Во всех движениях так или иначе присутствуют практически оба режима мышечной активности. Однако при выборе физических упражнений для занятий всегда необходимо анализировать основной режим работы мышц. Это поможет правильно обозначить силовые акценты движений ребенка в зависимости от целей и задач конкретного занятия.

Главной рабочей единицей мышцы является мышечное волокно. Мышечные волокна человека бывают двух основных типов

У — красные и белые, или, как их еще иногда называют, медленные и быстрые. Разные виды и режимы движений обеспечиваются активностью разных типов мышечных волокон. Например, спринтерская скорость обеспечивается активностью быстрых мышечных волокон. И, наоборот, в упражнениях, связанных с проявлением выносливости, ведущую роль играют мышечные волокна медленного типа.

Существует мнение, что процентное содержание разных типов волокон в мышцах обусловлено наследственными факторами и не может быть существенно изменено в процессе тренировки. Поэтому предполагают, что успехи в видах спорта, связанных с проявлением выносливости, могут зависеть от высокого процентного содержания красных (медленных) волокон в мышцах, а высокие потенциальные возможности в скоростных видах спорта обусловлены повышенным процентом содержания белых (быстрых) волокон. Это важно, когда речь идет о выборе видов спорта для регулярных занятий с целью достижения высоких спортивных результатов.

Движения человека представляют собой результат взаимодействия внешних и внутренних сил.

Внешние силы возникают при соприкосновении человека с окружающей средой (опорой, различными предметами, спортивными снарядами и т.п.). Только благодаря такому контакту возможно перемещение тела в пространстве.

Внутренние силы возникают при взаимодействии звеньев тела человека друг с другом. Внутренние силы не в состоянии изменить движение тела, придать ему ускорение. Однако управляя ими, тягами мышц, человек может целенаправленно повлиять на внешние силы, изменив величину и направление действия.

Важнейшей из внешних сил, способствующих перемещению человека в пространстве, является сила реакции опоры. Реакция опоры равна силе действия тела на опору и направлена в противоположную сторону. Контакт человека с опорой обусловлен наличием силы трения. Результатом активного взаимодействия внутренних и внешних сил являются приобретенное телом ускорение и возникновение нового типа сил — сил инерции, которые называют также реактивными.

Сложное и тонкое взаимодействие реактивных сил — одно из самых интересных явлений двигательной активности человека. Сознательно ускоряя или замедляя движения отдельных звеньев, можно добиться очень высокой эффективности, экономичности, «легкости» движений. И, наоборот, неумение использовать реактивные силы приведет к напряжению, лишним тратам энергии.

Каким же образом человек управляет своими движениями? Общая схема управления движениями в соответствии с современными научными представлениями в упрощенном виде выглядит следующим образом. Мозг человека по двигательным нервам посылает мышцам команды. Мышцы, выполняя эти команды, создают тяги, приводящие в движение отдельные звенья аппарата движений. От мышц и связок по чувствительным нервам в мозг поступают сигналы о том, как исполнены поданные команды. Затем этот цикл повторяется, и в случае необходимости осуществляется коррекция движений.

Наблюдая за выступлением выдающегося спортсмена, нельзя не обратить внимание на необычайную легкость, непринужденность, свободу и явную расслабленность его движений. Эта легкость является внешним выражением того, что спортсмен прикладывает огромные усилия в нужные моменты и самые необходимые фазы движения, умело использует силы инерции, реактивные силы, упруго-вязкие свойства аппарата движения и экономит энергию в фазах, непосредственно не влияющих на результативность.

Как мы бегаем, прыгаем, ходим?

Казалось бы, самые простые, обыденные движения — бег, прыжок, ходьба. Однако, чтобы сделать их по-настоящему эффективно, нужно добиться рационального взаимодействия отдельных элементов в каждом из этих движений.

Остановимся подробнее на беге.

Бег — одно из самых естественных движений, поэтому ему легко обучить. Можно смело сказать, что бег — это основа физической активности человека, самое универсальное средство физического совершенствования. Поэтому очень важно знать, как правильно и эффективно строить движения в беге.

Беговой шаг состоит из периода опоры и периода полета. Период опоры, в свою очередь, подразделяется на фазу амортизации и отталкивания. Движения маховой ноги и рук при отталкивании имеют фазу разгона и торможения.

Фаза амортизации начинается с того момента, когда нога бегуна коснется опоры. Лучше всего ставить ногу на оперу таким образом, чтобы сначала поверхности коснулась средняя часть стопы с последующим плавным перекатом на переднюю ее часть. При быстром беге стопа до конца амортизационной» фазы остается почти полностью прижатой к опоре. Но пятка, и это очень важно, не касается ее. При медленном беге пятка может коснуться грунта, а нога прижмется к опоре всей стопой. Такая разница в постановке стопы на опору при медленном и быстром беге вызвана прежде всего тем, что при беге на скорость стопа должна быть сильнее «заряжена» для быстрого завершения отталкивания.

Какие ошибки чаще всего встречаются при выполнении амортизационной фазы бега? Первая, наиболее распространенная — постановка ноги на опору с пятки. При такой постановке нарушается правильная структура движений, так как удар, возникающий в подобном случае, увеличивает тормозной импульс, противодействующий продвижению бегуна вперед. Это приводит также к перегрузке опорной ноги в амортизационной фазе. Частое повторение такой ошибки вызывает боли в голени, в коленном суставе, а возможно, и приводит к травмам.

Другая ошибка — постановка ноги на опору с носка. В таком случае бегун вытягивает носок опускающейся на дорожку стопы подобно тому, как это делают в балете или некоторых гимнастических упражнениях. Данный способ постановки стопы неудобен для последующего отталкивания, часто приводит к «натыканию» на опору. Это в конечном счете вызывает такой же, если не больший, тормозной импульс, как и при постановке ноги с пятки.

Амортизационная фаза заканчивается остановкой «падения» тела бегуна на дорожку. Сразу после ее завершения начинается фаза отталкивания, которая внешне проявляется в распрямлении опорной ноги во всех суставах. Отталкивание будет менее эффективным, если в предыдущих фазах движения допущены ошибки. Так, например, если стопа еще в фазе амортизации начнет распрямляться, то к концу отталкивания завершающее движение в голеностопном суставе будет выполнено не по полной амплитуде.

После завершения отталкивания толчковая нога становится маховой. Если отталкивание выполнено првильно, то эффективное выполнение первой фазы махового движения — фазы разгона маховой ноги — не вызовет особых затруднений. По мере продвижения бедра маховой ноги из положения, при котором она была отведена далеко назад, расслабленная голень захлестывается назад, и к концу фазы разгона нога окажется сильно (но не до предела) согнутой в коленном суставе. Наиболее эффективным будет завершение фазы разгона к моменту окончания фазы амортизации. Внешне это выражается в том, что позиция колена маховой ноги совпадает с положением колена опорной, не опережая его.

С этого момента начинается следующая фаза махового движения — торможение маховой ноги. В этой фазе осуществляется активная постановка ноги на опору. Нога опускается активным «загребающим» движением вниз-назад. Голень при этом выхлестывается вперед, но перед самым приземлением стопа слегка сгибается в голеностопном суставе (носок стопы надо взять на себя), и в момент касания опоры голень должна быть перпендикулярна грунту. Грубой ошибкой считается выхлестывание голени вперед перед постановкой ноги на опору. В подобном случае возникнет тормозной импульс, стопорящий движение.

Правильное положение звеньев тела бегуна относительно друг друга и опоры в разных фазах бегового шага показано на рис. 1.

Маховые движения рук во время бега соответствуют маховым движениям ног, но выполняются перекрестно. Движения рук важны для регулирования темпа и ритма бега, а также для контроля за расслаблением мышц, не участвующих в рабочих движениях.

Движения туловища и таза относительно плеч связаны с движениями рук и ног бегуна (рис. 2).

Для эффективного, рационального бега характерен определенный ритм. Такой бег отличается очень короткой по времени опорной фазой и более длительной — фазой полета. Именно в таком беге возникает ощущение полета. Правильный ритм усиливает ощущения свободы, легкости движений, помогает сконцентрировать усилия в нужные моменты, успешно использовать свойства двигательного аппарата для формирования эффективной, экономичной и красивой манеры бега.

Искусство совершенного бега как раз и заключается в умении бегуна не делать лишних мышечных усилий, предельно сконцентрироваться на рабочих фазах, точно и ритмично согласовывать все детали движения, объединив их.

По особенностям построения движений прыжки близки к бегу. Прыжок, выполняемый с разбега, можно разделить натри фазы: разбег, толчок и полет.

Характер выполнения амортизационной фазы и фазы отталкивания в прыжках в длину с разбега существенно отличается от беговых. Так, в прыжках в высоту нога стопорящим движением ставится на опору далеко впереди тела прыгуна. Это необходимо для более эффективного использования скорости разбега.

В прыжках в длину нет необходимости в высоком взлете, поэтому и требования к фазе амортизации другие. Нога ставится на грунт движением, близким по характеру к беговому.

По-разному в этих двух видах прыжков выполняется и маховое движение. В прыжках в высоту маховое движение чаще всего выполняется выпрямляющейся ногой. Такое движение способствует созданию значительного силового импульса, важного составляющего опорной реакции. В прыжках в длину гораздо важнее сохранить и максимально использовать горизонтальную скорость разбега. Вот почему в этом упражнении маховое движение по форме напоминает беговое, а отталкивание отличается от бегового только более значительным силовым импульсом.

Интересным видом движений являются разного рода метания и броски снарядов. Цель этих движений заключается в сообщении максимальной скорости метаемому снаряду. Она может быть достигнута путем максимального по длине разгона рабочего звена или звеньев тела. Для этого необходимо добиться определенного сочетания усилий и времени движения остальных звеньев тела, обеспечивающих скорость движения конечного рабочего звена.

Если метание выполняется с разбега, то основная задача метателя — максимально использовать горизонтальную скорость, приобретенную снарядом в период разбега. Этого можно достичь за счет резкой остановки нижележащих звеньев тела и последующего движения по типу «хлеста» вышележащих звеньев, включая конечное рабочее звено (рис. 3,4).

Зная принципы построения эффективных прыжковых и метательных движений, можно успешно использовать упражнения этого типа для решения многих задач физического воспитания ребенка.

Еще одним видом двигательной активности, на котором необходимо остановиться подробнее вследствие его исключительной важности для ребенка, является осанка. Я не оговорился, назвав осанку видом двигательной активности. Сохранение при определенных условиях правильной, хорошо сбалансированной позы человека достигается за счет ее постоянной коррекции точно дозированными напряжениями многочисленных мышц тела. Поэтому успеха в формировании правильной осанки достигают прежде всего путем укрепления мышечной системы, ее разносторонней физической и физиологической тренировкой. Человек, хорошо владеющий своим телом, умело управляющий своими мышцами, как правило, красиво ходит, осанка его характеризуется собранностью, стройностью и в то же время раскованностью. Такой человек высоко, красиво и прямо держит голову, плечи у него умеренно развернуты, туловище занимает вертикальное положение.

Если осанка у ребенка уже нарушена, то самым действенным способом ее исправления будет активизация занятий физическими упражнениями. Благодаря им удастся добиться главного для выработки правильной осанки — увеличить подвижность отдельных звеньев тела, укрепить ослабленные мышцы, сделать более эластичными укороченные. Специальной тренировкой можно добиться необходимого баланса напряжений мышц, поддерживающих изгибы позвоночного столба, и правильного положения связанных с ним частей тела.

Зная принципы функционирования двигательного аппарата ребенка и механизмы управления его физической активностью, можно без труда подобрать массу различных упражнений или придумать новые, исходя из конкретных задач обучения ребенка элементам движений и целостным действиям. Опираясь на зги знания, читатель сможет правильно расставить акценты при разучивании того или иного упражнения, обратить внимание ребенка на узловые, решающие моменты, фазы движений и, таким образом, помочь ему освоить стройные, рациональные, экономичные движения в целом. Эти знания помогут родителям регулировать нагрузки на мышечную систему и другие органы и системы организма ребенка. Все это будет способствовать гармоничному развитию двигательной функции ребенка, стимулировать его физическую активность и, таким образом, содействовать воспитанию культуры движений.

Что же характеризует культуру движений человека? Умение управлять движениями? Их внешняя красота? Умение из нескольких возможных вариантов движений выбрать лучший? Все вместе взятое, объединенное двумя определениями: эффективностью и экономичностью. Экономичность движений определяется умением решить конкретную двигательную задачу с минимумом энергозатрат. Доказано, например, что в некоторых видах движений рациональное использование мышц может повысить экономичность работы более чем в 2 раза. Эффективность движения определяется тем, насколько успешно решается задача, поставленная перед данным движением.

Говоря о критериях высокой культуры движений ребенка, прежде всего нужно иметь в виду формирование у него способности успешно решать самые разнообразные двигательные задачи. Это значит, что уже в дошкольном и младшем школьном возрасте ребенок должен хорошо владеть основными движениями, накопить значительный потенциал фундаментальных двигательных умений, с тем чтобы в будущем на этой основе можно было легко освоить более сложные движения и действия, в том числе и спортивные.

Овладение основными движениями базируется на формировании у ребенка умения соразмерять свои усилия с конкретной задачей, согласовывать движения разных участков тела с различными усилиями, координируя их работу во времени и пространстве. Сложность обучения ребенка движениям заключается в том, что невозможно привлечь к этому процессу его сознание в той мере, в какой это необходимо. Зато ребенок лучше, чем юноши и взрослые, воспринимает и запоминает форму движения, его пространственную и, что очень важно, ритмическую структуру.

Освоение элементов беговых, прыжковых, метательных движений, овладение рациональной манерой бега, прыжка, метания, накопление большого арсенала всевозможных освоенных гимнастических и акробатических упражнений, умение ловко и точно бросить мяч, поднять и перенести достаточно тяжелый предмет, умение плавать и нырять, освоение и закрепление правильной осанки — все это составит основу культуры движений ребенка.

При любом использовании данного материала ссылка на журнал обязательна!

Источник