- Вопрос 14. Методы демографического прогнозирования

- Читайте также

- Другие методы прогнозирования

- 34. Методы прогнозирования на международных товарных рынках

- Вопрос 1. Понятие экономической статистики, ее предмет и методы

- 1. 6. Методы прогнозирования объема материального потока

- 6.3. Методы государственного налогового планирования и прогнозирования

- 5.6. Методы корпоративного налогового планирования и прогнозирования

- Методы прогнозирования продаж

- Субъективные методы прогнозирования продаж

- Объективные методы прогнозирования продаж

- 21. Статистические методы прогнозирования спроса

- Вопрос 6 Методы в экономическом факторном анализе

- Вопрос 31 Методы маркетингового анализа

- Вопрос 37 Анализ состояния и прогнозирования продукта на рынке сбыта

- Вопрос 47 Методы факторного анализа прибыли от продажи

- Вопрос 72 Методы прогнозирования банкротства организации

- Методы и модели демографического прогнозирования

- Демографическое прогнозирование и его методы

- Готовые работы на аналогичную тему

- Модели демографического прогнозирования в современной науке

- Тема 9. Демографическое прогнозирование

Вопрос 14. Методы демографического прогнозирования

Вопрос 14. Методы демографического прогнозирования

К методам демографического прогнозирования относятся:

1) методы экстраполяции;

2) метод передвижки возрастов;

3) методы статистического моделирования.

Применение методов экстраполяции для оценки будущей численности населения основано на предположении, что выявленные тенденции рождаемости, смертности, миграции будет неизменными на протяжении прогнозируемого периода времени.

Наиболее приближенные оценки будущей численности населения с помощью метода экстраполяции можно получить посредством обобщающих показателей динамики:

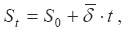

1) экстраполяция на основе показателя среднего абсолютного прироста:

где ?? – показатель среднего абсолютного прироста населения;

St – прогнозируемая численность населения в году t;

S0 – численность населения на начало прогнозируемого периода;

t – период прогноза;

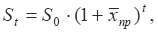

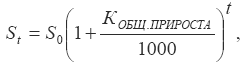

2) экстраполяция на основе показателя среднего темпа роста:

где ?xt – показатель среднего абсолютного прироста;

3) экстраполяция на основе показателя среднего темпа прироста:

где ?xпр– показатель среднего темпа прироста.

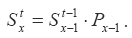

Методом передвижки возрастов называется способ расчета на перспективу половозрастной структуры населения. Он основан на использовании данных о возрастном составе населения и коэффициентов дожития из таблиц смертности.

Суть метода передвижки возрастов состоит в том, что численность населения возрастной группы x на момент времени t рассчитывается как произведение численности населения возрастной группы (x—[1]) на момент времени (t—1) и коэффициента дожития для данной возрастной группы, показывающего, какая часть лиц в возрасте (x—1) доживет до возраста x лет:

Если известен возрастной состав населения на определенную дату, то можно рассчитать предполагаемую численность населения в каждом возрасте через год, два и т. д. (без учета миграции).

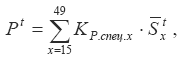

Для определения возможного числа рождений используются данные о возрастном составе женщин 15–49 лет и специальные коэффициенты рождаемости:

где КР.спец.x – специальный коэффициент рождаемости для женщин в возрасте х лет;

?Sxt – средняя численность женщин в возрасте х лет.

Суть методов статистического моделирования состоит в применении для демографического прогнозирования моделей регрессии, характеризующих зависимость демографических явлений от выбранных факторов.

В отдельную группу выделяются методы математического моделирования, которые предполагают использование моделей, основанных на применении математических функций (например, экспоненциальной кривой, параболы и т. д.).

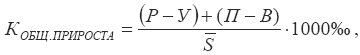

Если известна численность населения на начало какого-то периода, то перспективную численность населения через t лет можно определить на основе экспоненциального закона роста населения по формуле:

(Р-У) – естественный прирост населения;

(П-В) – механический прирост населения;

?S – среднегодовая численность населения;

t – период прогноза.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Другие методы прогнозирования

Другие методы прогнозирования Анализ временных рядов основан на изменениях отношений во времени. В нашем примере с мороженым данные по температуре и объемам продаж наносились на график без учета времени. В зависимость, полученную методом регрессии, время не входит.

34. Методы прогнозирования на международных товарных рынках

34. Методы прогнозирования на международных товарных рынках Прогноз конъюнктуры любого товарного рынка обычно разрабатывается на основе данных анализа и изучения показателей, которые могут помочь в определении тенденций развития производства и международной торговли

Вопрос 1. Понятие экономической статистики, ее предмет и методы

Вопрос 1. Понятие экономической статистики, ее предмет и методы Экономическая статистика является одной из наиболее важных отраслей статистики как научной деятельности и вида практической деятельности органов государственной статистики.Экономическая статистика

1. 6. Методы прогнозирования объема материального потока

1. 6. Методы прогнозирования объема материального потока Часто бывает необходимо определить объем материального потока в предстоящем периоде для принятия решения о расширении или сворачивании деятельности, прогнозировании доходов или расходов. Наиболее простым и

6.3. Методы государственного налогового планирования и прогнозирования

6.3. Методы государственного налогового планирования и прогнозирования В связи с тем, что в реальности невозможно разделить на отдельные этапы прогнозирование и планирование, т. к. это взаимосвязанные и взаимодополняющие процессы, то не представляется строго

5.6. Методы корпоративного налогового планирования и прогнозирования

5.6. Методы корпоративного налогового планирования и прогнозирования На практике для обеспечения оптимального сочетания и использования налоговых схем используются ситуационный, численные балансовые методы и метод определения финансовых потоков предприятия в

Методы прогнозирования продаж

Методы прогнозирования продаж Прогнозирование продаж – один из самых важных информационных инструментов планирования деятельности как компании в целом, так и каждого ее подразделения. Например, финансовый отдел использует прогноз продаж для планирования денежных

Субъективные методы прогнозирования продаж

Субъективные методы прогнозирования продаж Субъективные методы прогнозирования продаж при составлении прогноза не используют количественные (эмпирические) и аналитические данные продаж, а основываются на субъективных мнениях разных

Объективные методы прогнозирования продаж

Объективные методы прогнозирования продаж Объективные методы прогнозирования продаж базируются в основ ном на количественных (эмпирических) и аналитических

21. Статистические методы прогнозирования спроса

21. Статистические методы прогнозирования спроса Инструмент«Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». Эти широко известное едкое высказывание приписывают американскому писателю Марку Твену. Может быть, так оно и есть, но при прогнозировании спроса

Вопрос 6 Методы в экономическом факторном анализе

Вопрос 6 Методы в экономическом факторном анализе Классификация методов экономического анализа представлена на рис. 1. Рис. 1. Методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности и диагностики организацииИз статистических методов наиболее востребованы

Вопрос 31 Методы маркетингового анализа

Вопрос 31 Методы маркетингового анализа В маркетинговом анализе используются следующие методы:Коэффициентный метод, основанный на расчете коэффициентов эластичности спроса по доходу (Кзд) и степени чувствительности спроса к изменению цены (Кэц): Метод «Теория игр» –

Вопрос 37 Анализ состояния и прогнозирования продукта на рынке сбыта

Вопрос 37 Анализ состояния и прогнозирования продукта на рынке сбыта В процессе анализа продукта на рынке сбыта необходимо определить, стоит ли увеличивать производство и продажу конкретных видов товаров, в каком объеме и каким образом. Последовательность проведения

Вопрос 47 Методы факторного анализа прибыли от продажи

Вопрос 47 Методы факторного анализа прибыли от продажи Анализ прибыли от продажи проводится по трем направлениям: по каждому виду товара, по товарным группам и в целом по организации.На прибыль от продажи конкретного вида товара оказывают влияние объем продаж, цена

Вопрос 72 Методы прогнозирования банкротства организации

Вопрос 72 Методы прогнозирования банкротства организации В отечественной практике используются преимущественно методики, основанные на зарубежном опыте: модель Бивера, Альтмана, Коннана Гольдера, Теффлера, Лиса.Группой ученых под руководством профессора Альтмана

Источник

Методы и модели демографического прогнозирования

Вы будете перенаправлены на Автор24

Демографическое прогнозирование и его методы

Процесс прогнозирования в демографическое сфере напрямую связан с предсказанием будущего состояния численности населения, как отдельного региона, так и всей планеты. Данное предсказание характеризуется совокупностью разнообразных демографических показателей, а также тенденций, которые отражают состояние населения, его качественный и количественный состав.

Демографические прогнозы необходимы современной науке, поскольку они позволяют решить наиболее актуальные проблемы, которые формируются в социальной и экономической сфере. Также демографическое прогнозирование, его методы и модели необходимы для того, чтобы успешно реализовывать стратегическое комплексное геополитическое планирование, учитывать при этом значимость человеческого фактора, состава населения и уровень его благосостояния.

Демографическое прогнозирование, так же, как и составление прогноза в любой другой сфере жизни, основывается на определенных принципах, о которых невозможно не упомянуть. Перечислим следующие, наиболее значимые:

- Учет особенностей демографического развития человека и общества в историческом контексте (через призму прошлого, затрагивая при этом современное состояние;

- Учет специфической ситуации, которая складывается в различных сферах жизни человека, особенно в достаточно противоречивой социально-экономической ситуации;

- Использование исключительно достоверной информации – современные исследователи обращаются к базам демографического прогноза, которые включают в себя специфику прироста населения, его состояния, демографического состава на различных этапах развития общества;

- Использование только научных методов построения демографического прогноза, поскольку они являются наиболее отработанными и универсальными.

Методы демографического прогнозирования могут быть совершенно разными.

Во-первых, это метод экстраполяции – он относится к простейшим методам, и основывается на предположении исследователя о неизменности среднегодовых темпов прироста населения, а также среднегодовых абсолютных и относительных приростов: они также не меняют свои количественные показатели.

Готовые работы на аналогичную тему

Во-вторых, аналитический метод. Он основан на следующем принципе: исследователем подбираются функции, которые находятся ближе всего по своему графическому отображению к эмпирической кривой. Нередко используется метод «передвижки возрастов». Его муть сводится к тому, что первоначальная исследуемая численность населения в некоторой степени «передвигается» в будущее, при этом уменьшаясь за счет тех, кто уже умер (или покинул территорию, перестав быть ее жителем). Пополнение населения происходит за счет родившихся (или тех, кто прибыл для проживания на исследуемой территории).

Модели демографического прогнозирования в современной науке

Модели, которые исследователи применяют для проведения демографического прогнозирования, чаще всего разделяют на две обширные группы: учитывающие и не учитывающие такой признак, как распределение населения по полу и возрасту.

Для выстраивания модели, в которой не учитываются половозрастные особенности и структура населения, ключевое предположение – это гипотеза, которая отражает зависимость темпов роста численности населения от самой общей численности населения. В данном случае исследователи получают модель так называемого экспонциального роста.

Существует модель гиперболического роста населения. В ней темп роста численности населения прямо пропорционален квадрату численности населения. Это предположение делается исследователями в данной области на основе уже проведенного анализа временного ряда численности населения Земли (на различных этапах ее развития).

В целом моделирование представляет из себя особый метод научного познания, который основан на исследовании реальных объектов посредством первоначального анализа моделей этих самых объектов. То есть, изучение производится посредством анализа более доступных для исследования и вмешательства групп объектов-заместителей, которые могут быть как естественного, так и искусственного происхождения. При этом, они обладают всем набором качеств и свойств реальных объектов, но не могут полностью заменить их, зато могут считать вполне приемлемой альтернативой.

Одной из известных и чаще всего используемых моделей демографического прогнозирования является модель демографического взрыва. В научных кругах на ее обсуждения и принятие рациональности ушло примерно два столетия. Суть данной модели заключается в наиболее активном, быстром увеличении в исторически короткий промежуток времени темпов роста населения стран, которые освободились от колониального устоя в 50-60-е годы 20 века. Такое увеличение численности население произошло не просто так: изменились темпы смертности, она снизилась, но при этом сохранился высокий уровень рождаемости.

Демографические прогнозы и их модели зависят от того, какую цель ставит перед собой исследователь. Именно от этого в дальнейшем зависит выбор методики, моделирование социально-демографических процессов и прогнозов, их исполнение и точность. По цели прогнозирования следует делать следующее разделение:

- Аналитические прогнозы в сфере демографии – необходимы для того, что исследовать реальную ситуацию и по результатам выявить проблемы, которые важно устранить для снижения рисков;

- Нормативные прогнозы – составляются для выработки конкретных рекомендаций по достижению желаемого результата и показателей демографических процессов;

- Функциональные прогнозы – конкретные практически цели тех или иных организаций и учреждений. Для их деятельности просто необходимо прогнозирование спроса на те или иные товары или виды услуг, а также ведение электорального прогноза, определение численности сотрудников организации, которые могут быть привлечены в особо ответственные и важные сферы нашей страны (например, привлечение в вооруженные силы).

Источник

Тема 9. Демографическое прогнозирование

Построение демографических прогнозов – одна из основных задач, стоящих перед демографией. Именно они позволяют выстраивать эффективную социально-экономическую политику [13] .

Демографический прогноз – научное предвидение будущего развития населения на ближайшую или отдалѐнную перспективу.

Демографические прогнозы можно классифицировать по таким признакам, как:

1. Длина прогнозного горизонта (длительности прогнозного периода):

краткосрочные (5–10 лет), среднесрочные (25–30 лет) и долгосрочные демографические прогнозы (более 30 лет).

Состав и требования к прогнозному сценарию существенно зависят от периода прогноза. В настоящее время сложилась следующая классификация прогнозов: краткосрочные (на период до 5 лет), среднесрочные (на период от 5 до 30 лет) и долгосрочные (от 30 лет).

Краткосрочный прогноз предполагает сохранение и развитие тех тенденций демографических процессов, которые наблюдались в годы, непосредственно предшествующие прогнозному периоду. Прогнозный сценарий и сводится, по существу, к гипотезе, что наблюдаемые тенденции сохранятся в ближайшем будущем. Его основой служит представление о высокой инерционности демографических процессов.

Каждый среднесрочный прогноз есть самостоятельное научное исследование. Он включает и более общий социально-экономический прогноз и прогноз влияния социальной динамики на ход демографических процессов. В силу этого среднесрочный демографический прогноз содержит достаточно широкий спектр возможных вариантов демографического развития, однако в них выделяется относительно узкий класс наиболее вероятных демографических траекторий. Надо говорить о системе альтернативных прогнозных сценариев, среди которых выделяются: – предсказательные, как наиболее вероятные описания демографического будущего;

– аналитические как объективно маловероятные прогнозы, призванные очертить разумные границы будущей динамики населения.

Долгосрочный прогноз носит аналитический характер, поскольку его основная задача – помочь формулировке целей демографической политики или определить горизонты социальной, экономической, экологической политики. Долгосрочные (и сверхдолгосрочные на 60–100 лет) прогнозы осуществляются в рамках глобальных футурологических исследований и строятся по принципу «что будет, если. ».

Если среднесрочные прогнозы проводятся обычно по странам с учетом их внутреннего административно – территориального деления, то долгосрочные оперируют группами стран и целыми континентами.

2. Цели прогнозирования:

— Аналитические – исследование современных тенденций воспроизводства населения путѐм оценки их возможного влияния на будущую численность и состав населения, а также на социально-экономическое развитие в целом. — Прогнозы-предостережения – показ возможных неблагоприятных или опасных последствий сложившейся демографической ситуации, во избежание которых необходимо принять соответствующие меры.

— Нормативные – выработка конкретных рекомендаций для достижения некоторого желаемого состояния демографических процессов.

– Функциональные – получение прогнозной информации о населении, необходимой для принятия решений в экономической, социальной, политической и других сферах деятельности государственного и социального управления (электоральный, численности и состава учащихся на разных ступенях системы образования, численности и структуры занятых, пенсионеров и т. п.).

Функциональные прогнозы населения

Демографические прогнозы в большинстве случаев являются основой для разработки другого вида перспективных оценок – функциональных прогнозов населения, результаты которых непосредственно применяются в процессе принятия решений в экономической, социальной и политической области.

Под функциональными прогнозами населения понимаются перспективные оценки численности и состав тех групп населения и домохозяйств, которые обеспечивают деятельность различных социальноэкономических структур. Именно прогноз численности и состава конкретных функциональных групп населения: учащихся и преподавателей, пенсионеров и налогоплательщиков, потребителей кофе и макарон, городского и сельского населения и интересует специалистов в области принятия решений.

Результаты функционального прогноза в конечном итоге позволяют выявить уровень спроса на предлагаемые товары и услуги, оценить численность занятых; разработать на его основе модель развития организации (определить необходимые для этого финансовые и материальные ресурсы), разработать главные направления экономической и социальной политики.

С точки зрения методологии расчетов можно выделить два класса функциональных прогнозов. К первому классу относятся так называемые прогнозы «предложения населения» или «демографического предложения». Демографическая система как бы предлагает различным структурам и организациям свою «продукцию»: лиц в школьном, призывном, трудоспособном, пенсионном возрастах и др. Соответственно фундаментом прогнозов первого класса являются результаты перспективных демографических расчетов. В большинстве случаев чисто демографические расчеты должны быть специальным образом обработаны для того, чтобы из них можно было получить данные, непосредственно пригодные для применения в различных экономических и социальных областях.

Ко второму классу функциональных прогнозов относятся прогнозы «спроса на население», которые предъявляют социально-экономические организации для обеспечения своей деятельности. В первую очередь речь здесь идет о численности занятых. В этом классе прогнозов перспективные расчеты отдельных групп населения осуществляются, как правило, на основе или простых трендовых моделей или более сложных экономикоматематических моделей, в которых численность населения выступает в качестве зависимой переменной, а независимыми переменными являются время или различные технико-экономические показатели, включая плановые нормативы.

Указанные классы прогнозов не являются взаимоисключающими, более того они дополняют друг друга. Как отмечалось выше, каждый из них предназначен для решения своих специфических задач с помощью специально разработанных для этого методов. Так, если целью прогнозов «предложения населения» являются, например, число лиц школьного возраста или экономически активное население, то соответствующими показателями «на выходе» второго класса прогнозов будут численность занятых или количество мест в школах, которое может предоставить государство.

3. Содержание объектов прогнозирования:

(рождаемости, смертности, брачности и разводимости);

4. Масштабность объектов прогнозирования:

5. Методы построения демографических прогнозов:

Экспертные оценки используются, как правило, для определения отдалѐнного будущего в развитии населения (на несколько поколений вперѐд). При использовании приѐмов экстраполяции выясняют тренд (тенденции развития) и предусматривают вероятность серьѐзных изменений в развитии. Демографический прогноз включает три этапа, главным из которых является качественный прогноз – прогнозный сценарий.

Задача прогнозного сценария состоит прежде всего в определении характера и направления динамики отдельных демографических процессов или их компонентов в течение прогнозного периода. Помимо самого качественного прогноза, сценарий должен содержать обоснование такого прогноза, включая условия, при которых можно ожидать предполагаемую динамику.

Каждый сценарий демографического прогноза воспроизводства населения содержит предположение о будущем социально-экономическом развитии стран или региона. Тем не менее, демографические переменные редко включаются как эндогенные в социально-экономические прогнозы, и причина состоит в том, что связи типа «экономика – население», «экология – население» крайне плохо изучены количественно.

Таким образом, демографическое прогнозирование есть предварительная демографическая экспертиза всех принимаемых государственных, общественных и управленческих решений различного уровня. Экспертиза должна выявить возможное влияние принимаемых мер на демографические процессы и наоборот, указать пути предотвращения отрицательных последствий намечаемых мер.

Контрольные вопросы и задания

1. Демографическое прогнозирование, его место в социальном прогнозировании и планировании.

2. Основные направления демографического прогнозирования.

3. Виды демографических прогнозов.

4. Методы прогноза общей численности и структуры населения.

5.Функциональные прогнозы населения, их роль в планировании развития.

6. Демографические прогнозы ООН.

7. Грозит ли депопуляция России?

Тема 10. Миграция населения. Миграционная политика в России Миграцией населения называется процесс перемещения людей через границы тех или иных территорий со сменой навсегда или на более или менее длительное время постоянного места жительства либо с регулярным возвращением к нему.

Следует различать понятия миграции населения в широком смысле слова и узком. Миграция населения в узком смысле слова выступает как важная составная часть более широкого понятия – миграционного движения населения. Между ними нецелесообразно ставить знак равенства.

Миграционное (территориальное, пространственное, механическое) движение населения нужно рассматривать как совокупность передвижений людей относительно мест жительства или мест приложения труда. В понятии миграционного движения следует различать прежде всего межпоселенные и внутри поселенные передвижения. Именно первые относятся к миграции в ее классическом понимании, поскольку только межпоселенные передвижения меняют картину размещения населения в регионе, стране, мире.

Межпоселенное движение населения есть совокупность межпоселенных передвижений любого вида, т.е. территориальных перемещений населения любой степени продолжительности между странами, районами и населенными пунктами, связанных и не связанных со сменой места приложения труда. В зависимости от степени продолжительности и регулярности оно имеет безвозвратную и возвратную формы. Первая обычно представляет собственно миграцию населения (в узком смысле), т. е. переселения, вторая включает в себя остальные ее виды.

Существуют различные классификации и типологии миграционного движения, иногда значительно различающихся по форме и своим составляющим, в зависимости от принадлежности ученых к той или иной науке (география, этнография, история, экология, демография), изучающих такое многогранное явление, как миграция.

Одним из первых миграционные процессы попытался формализовать английский ученый Е.Г. Ревенштейн, который в 1885 г. на примере миграций в Великобритании и Северной Америке сформулировал 11 миграционных законов или правил, на которых базируются многие западные концепции в области миграционной теории. Основные из них заключаются в том, что:

влияние он оказывает;

Классификация современных миграций

Учитывая все многообразие форм, факторов и причин миграций населения, можно предложить следующую классификацию:

1. В зависимости от характера пересекаемых границ различают внешнюю и внутреннюю миграцию населения.

Внешней называется миграция, при которой пересекаются государственные границы. Она в свою очередь делится на межконтинентальную и внутриконтинентальную. Именно для международной миграции характерны такие понятия, как эмиграция (выезд из страны) и иммиграция (въезд в другую страну с целью устройства на работу или на учебу, а также по другим причинам, часто связанным со сменой гражданства).

К внутренней миграции относятся перемещения в пределах одной страны между административными или экономгеографическими районами, населенными пунктами. Внутренние миграционные потоки подразделяют по следующим направлениям: город – город; село – село; село – город; город – село. Данные направления в определенной мере могут быть присущи и международной миграции.

2. По временным признакам делят на постоянную (безвозвратную), временную, сезонную, маятниковую, эпизодическую.

Безвозвратная миграция связана с изменением постоянного места жительства и зачастую со сменой гражданства.

Временная миграция предполагает переселение на какой-то достаточно длительный, но ограниченный, часто заранее обусловленный срок, что обычно связано с работой в месте вселения.

Сезонные миграции осуществляются на срок в несколько месяцев, но не более года с обратным обязательным возвращением на место постоянного жительства (сельское хозяйство в период посевных и уборочных работ, кочевничество, паломничество к святым местам, рыболовство).

Маятниковая (челночная, приграничная) миграция – ежедневный (еженедельный) переезд с места постоянного жительства на место работы или учебы.

Эпизодические миграции представляют собой деловые, туристические поездки, не имеющие регулярного временного характера.

Своеобразным видом современных миграций, обусловленных прежде всего политическими и экологическими причинами, является вынужденная миграция, которая находит свое выражение, если речь идет о внутренних переселениях, в движении перемещенных лиц или вынужденных переселенцев (термин, принятый в России), и особенно в движении беженцев, т. е. лиц, ищущих политического или гуманитарного убежища за рубежом в силу непосредственной угрозы их жизни.

Относительно внешней миграции выделяют еще один своеобразный вид – нелегальную (незаконную, подпольную) миграцию. При этом нелегальные мигранты – это лица, которые в поисках работы въезжают в другую страну как нелегально, так и на законных основаниях (по частным приглашениям, в качестве туристов) с последующим переходом на незаконное положение и нелегальное трудоустройство. Со второй половины ХХ века наблюдается небывалый рост числа нелегалов. Определить истинные размеры данной миграции практически невозможно.

3. По формам миграционное движение можно разделить на

общественно-организованное, осуществляемое с помощью государства или различных общественных структур (организованный набор рабочих, миграция по общественным призывам), и неорганизованное, которое осуществляется без помощи со стороны государства. Обе формы миграции по сути есть результат самостоятельного решения индивида. Основное различие между ними состоит в том, что во втором случае миграция дополнительно не поддерживается специальными мерами со стороны государственных органов.

4. Классифицируя миграционное движение по причинам, следует выделить следующие из них: экономические, культурные, политические, этнические, религиозные и т.п.

Но какие бы причины не определяли современную миграцию населения, главенствующая роль среди них принадлежит экономическим.

При определении численности трудовых ресурсов в рамках отдельных регионов учитывается также сальдо маятниковой миграции (последняя представляет собой ежедневное передвижение работающих к месту работы из одного региона в другой и обратно к месту своего жительства).

Сальдо маятниковой миграции – это число ежедневно приезжающих на работу в данный регион и возвращающихся к месту своего жительства в другие регионы минус число ежедневно уезжающих из данного региона к месту работы и возвращающихся обратно к месту своего жительства в данный регион. Изучение маятниковой миграции имеет большое аналитическое значение, поскольку она оказывает влияние на уровень занятости трудовых ресурсов в регионе и сбалансированность между спросом и предложением на рынке труда.

Пример 1. В городе проживают 200 тыс. человек, из них в возрасте до 16 лет – 46 тыс. человек, в трудоспособном возрасте – 112 тыс. человек, старше трудоспособного – 42 тыс. человек. Из лиц трудоспособного возраста 3% составляют неработающие инвалиды I и II группы и лица, получающие пенсию по возрасту на льготных условиях. В учреждениях, организациях, предприятиях города работает 1560 подростков до 16 лет и 10 тыс. лиц пенсионного возраста. Известно, что в город ежедневно приезжает на работу 1400 лиц, проживающих за пределами города; 300 жителей города ежедневно уезжают из него к месту работы. Трудоспособное население: ТНг.н = 0,97 · 112 = 108,64 тыс. человек. Трудовые ресурсы (без учета маятниковой миграции):

ТР = 108,64 + 1,56 + 10 = 120,2 тыс. человек.

Трудовые ресурсы (с учетом маятниковой миграции): ТР = 120,2 + 1,4 – 0,3 = 121,3 тыс. человек.

Под естественным движением трудовых ресурсов понимается изменение их численности, не связанное с миграцией населения. Естественное движение трудовых ресурсов характеризуется их пополнением, выбытием и естественным приростом. Естественное пополнение трудовых ресурсов (ПТРест) происходит за счет вступления в трудоспособный возраст подростков, а также за счет привлечения к общественному труду пенсионеров и лиц в возрасте до 16 лет. Естественное выбытие (ВТРест) трудовых ресурсов происходит за счет смертности, перехода на пенсию или инвалидность, прекращения работы лицами нетрудоспособного возраста. Естественный прирост трудовых ресурсов – это разность между естественным пополнением и естественным выбытием трудовых ресурсов. Под механическим движением трудовых ресурсов понимается изменение их численности за счет миграции. Для характеристики интенсивности изменения численности трудовых ресурсов и проведения сравнительного анализа используются следующие относительные показатели:

— коэффициент естественного пополнения трудовых ресурсов: К ест.

поп ПТР 1000 ТР К = промилле;

— коэффициент естественного выбытия трудовых ресурсов: К ест. выб ВТР 1000 ТР К = промилле;

— коэффициент естественного прироста трудовых ресурсов: К ест. пр = К ест. поп – К ест. выб;

— коэффициент миграционного прироста (МП) трудовых ресурсов: мгр.

пр МП1000 ТР К = промилле, где ТР – среднегодовая численность трудовых ресурсов.

Одним из важнейших инструментов анализа современных процессов, складывающихся на рынке труда, является баланс трудовых ресурсов. На основе анализа баланса трудовых ресурсов определяют уровень занятости населения, сложившиеся пропорции в распределении трудовых ресурсов. Сопоставление данных баланса за ряд лет позволяет изучить эти вопросы в динамике. Баланс трудовых ресурсов – система показателей, отражающая наличие трудовых ресурсов и их распределение по сферам и видам деятельности. Составляется ежегодно по стране в целом, республикам в составе Российской Федерации, краям и областям с распределением на городскую и сельскую местности. Баланс трудовых ресурсов состоит из двух разделов – ресурсной и распределительной частей. Первая часть характеризует наличие трудовых ресурсов и источники их формирования. Во втором разделе трудовые ресурсы распределяются на экономически активное – население (занятые экономической деятельностью и безработные) экономически не активное население с выделением отдельных позиций учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства. Численность трудовых ресурсов формируется из суммы численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте и работающих лиц, находящихся за пределами трудоспособного возраста (лица пенсионного возраста и подростки). Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте рассчитывается исходя из численности постоянного населения в трудоспособном возрасте, из которой вычитается численность неработающих инвалидов I и II групп в трудоспособном возрасте, получающих пенсии в органах социальной защиты населения, и численность неработающих пенсионеров в трудоспособном возрасте, получающих пенсии по возрасту на льготных условиях. В целях приведения в соответствие данных ресурсной и распределительной частей баланса трудовых ресурсов при расчете в численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте включается численность иностранных работников, занятых на территории страны, для этого используются данные органов Федеральной миграционной службы России. При распределении численности населения в трудоспособном возрасте между городом и сельской местностью вносится поправка на численность лиц, проживающих в сельской местности, но работающих или обучающихся в городских поселениях, а также рабочих и служащих, проживающих в городских поселениях, но работающих в сельской местности (маятниковая миграция). Эта поправка необходима в связи с тем, что учет численности населения ведется по месту жительства, а учет численности работающих на предприятиях и в организациях, а также учащихся – по месту занятости. Размер маятниковой миграции по численности рабочих и служащих и численности учащихся для расчета баланса трудовых ресурсов определяется по данным единовременных обследований.

Расчет численности неработающих инвалидов I и II групп в трудоспособном возрасте и пенсионеров-льготников производится с использованием данных формы органов социальной защиты населения. Численность лиц старших возрастов и подростков, занятых в экономике, рассчитывается с использованием данных выборочных обследований населения по проблемам занятости.

Распределение трудовых ресурсов. Занятые в экономике в балансе трудовых ресурсов распределяются по видам деятельности и формам собственности. Источниками информации для составления второго раздела являются:

— сведения предприятий и организаций о численности занятых;

— данные материалов обследований населения по проблемам занятости; — данные органов государственной службы занятости о численности безработных, официально зарегистрированных в органах государственной службы занятости, данные учебных заведений о численности обучающихся по дневной форме обучения.

В балансе представлены данные о распределении общей численности занятых по отраслям экономики в городской и сельской местностях, которая складывается из численности занятых на предприятиях и организациях всех форм собственности, фермерских хозяйствах, иностранных граждан, работающих на территории страны, и лиц, занятых индивидуальным трудом. Численность работающих на предприятиях и в организациях формируется из сведений, получаемых от предприятий и организаций, включая малые и совместные предприятия. В численности работающих на предприятиях и в организациях учитываются не только лица, состоящие в списочном составе предприятия, организации, но и часть лиц, работающих по договорам подряда. Во избежание двойного учета лиц, работающих на условиях договора подряда, по данным выборочных обследований определяется численность занятых только на одном предприятии, в организации. Численность занятых в крестьянских хозяйствах определяется следующим образом. Среднегодовое число крестьянских хозяйств (которое определяется по данным учета крестьянских хозяйств как средняя арифметическая величина числа крестьянских хозяйств на начало каждого квартала) умножается на коэффициент занятости в одном хозяйстве с учетом экспертной оценки вторичной занятости. Коэффициент занятости определяется по сводным данным обследования крестьянских (фермерских) хозяйств по состоянию на начало года как отношение общей численности занятых в крестьянских хозяйствах к количеству обследованных хозяйств. Расчет численности занятых индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан производится на основании данных выборочного обследования населения по проблемам занятости. Для определения среднегодовой численности иностранных граждан используются данные, учтенные органами Федеральной миграционной службы России по форме № 2-Т (миграция).

Расчет численности учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, производится по каждому виду обучения. Во избежание двойного учета из общей численности учащихся дневной формы обучения исключаются лица, совмещающие обучение с трудовой деятельностью. Эта категория учащихся рассчитывается по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости.

Среднегодовая общая численность безработных определяется следующим образом. В соответствии с Методикой расчета общей численности безработных, уровня общей и зарегистрированной безработицы рассчитывается общая численность безработных по месяцам года, используются данные обследований населения по проблемам занятости. Среднегодовая общая численность безработных определяется как средняя арифметическая полученных величин. Для расчета среднегодовой численности зарегистрированных безработных используются месячные данные органов государственной службы занятости. Среднегодовая численность безработных определяется как средняя арифметическая этих величин.

Пример 2. Имеются следующие условные данные по области (тыс.

человек): на начало года численность трудоспособного населения: Х – в трудоспособном возрасте; 1000 – численность работающих лиц за пределами трудоспособного возраста.

В течение года: Х – вступило в трудоспособный возраст трудоспособного населения; 38 – вовлечено для работы в отраслях экономики лиц пенсионного возраста; 8 – прибыло из других отраслей трудоспособного населения в трудоспособном возрасте; 30 – выбыло из состава трудовых ресурсов (в связи с переходом в пенсионный возраст, инвалидность, вследствие смерти и т.д.) трудоспособного населения; 20 – выбыло из состава трудовых ресурсов подростков; 6 – выбыло трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в другие области.

1. Численность трудовых ресурсов на начало года (Тнг).

2. На конец года:

А. Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (Ттв).

Б. Численность работающих лиц, находящихся за пределами трудоспособного возраста (Твнс тв).

В. Численность трудовых ресурсов (Ткг).

3. Среднегодовую численность трудовых ресурсов.

4. Коэффициенты естественного, механического и общего прироста трудовых ресурсов.

Пример 3. Имеются следующие данные по области (тыс. человек):

среднегодовая численность населения – 420; численность трудовых ресурсов 218,4.

За предшествующие годы коэффициенты равны, %:

1. Коэффициент общего прироста населения.

2. Перспективную численность населения и трудовых ресурсов на предстоящие 3 года, при условии, что коэффициент общего прироста сохранится на прежнем уровне, а доля трудовых ресурсов будет ниже первого года на 0,05 пункта, второго – на 0,08 пункта, третьего – на 0,06 пункта по сравнению с текущим годом.

3. Долю трудовых ресурсов в численности населения.

1. Кобщ. пр = Кр – Ксм + Кмех. пр = (9 – 15) + 2 = –4 промилле.

2. S1 = 420 · 0,996 = 418,32 тыс. человек, S2= 418,32 · 0,996 = 416,65 тыс. человек, S3= 416,65 · 0,996 = 414,98 тыс. человек.

3. d1 = 0,52 – 0,05 = 0,47; d2 = 0,52 – 0,08 = 0,44; d3 = 0,52 – 0,06 = 0,46;

Т1 = 418,32 · 0,47 = 196,61 тыс. человек; Т2 = 416,65 · 0,44 = 183,33 тыс.

человек; Т3 = 414,98 · 0,46 = 190,89 тыс. человек.

На практике возможно сочетание различных видов миграции: сочетание внешней и маятниковой миграции (фрондильеры – люди, живущие в одной стране, а работающие в другой, ежедневно пересекают государственную границу) или сочетание внешней и возвратной миграции (репатрианты – люди (или их потомки), переселившиеся ранее из своей страны, а теперь возвращающиеся обратно).

Развитие миграционных процессов проходит три стадии:

1. Исходная – подготовка к перемене места жительства, формирование территориальной подвижности населения.

2. Основная – собственно перемещение населения.

3. Завершающая – адаптация и приживаемость мигрантов к новым условиям жизни на новом месте.

Существует и такое понятие, как «миграционный переход». Он заключается в эволюции миграционных процессов в современном обществе: в переходе населения планеты от малоподвижного образа жизни к подвижному.

Субъектами внешней миграции в Российской Федерации являются: — эмигранты, в том числе: граждане России, переселяющиеся по различным причинам в другие страны на постоянное или временное проживание; лица из числа признанных в установленном порядке беженцами или ранее прибывших на территорию Российской Федерации и получивших временное убежище, выезжающие с территории России на место жительства в другие государства; граждане бывшего СССР, проживающие на территории Российской Федерации, но не являющиеся гражданами Российской Федерации, выезжающие с еѐ территории;

— эмигранты транзитные – граждане бывшего СССР, не являющиеся гражданами России, постоянно проживающие в государствах-бывших республиках СССР и прибывшие в Россию с целью выезда в третьи страны; – иммигранты, в том числе: иностранные граждане и лица без гражданства, граждане бывшего СССР, постоянно проживавшие за пределами Российской Федерации, переселяющиеся в Россию на постоянное или временное жительство; иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Россию (находящиеся на территории Российской Федерации) в поисках убежища, в том числе с намерением подать ходатайство о признании их беженцами в соответствии с Конвенцией ООН 1951 г., Протоколом к ней 1967 г. о статусе беженца и Законом Российской Федерации «О беженцах»; — иммигранты транзитные – иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Россию с целью дальнейшего выезда в третьи страны; Лицом, в отношении которого применяются ограничения на право въезда и пребывания в Российской Федерации, является: лицо, в отношении которого имеются серьѐзные основания предполагать, что оно совершило преступление против мира, военное преступление или преступление против человечества, признаваемые таковыми международными договорами Российской Федерации; лицо, которое совершило тяжкое преступление неполитического характера вне территории Российской Федерации и до того, как оно было допущено на территорию Российской Федерации в качестве лица, ходатайствующего о признании его беженцем; лицо, которое виновно в совершении деяний, противоречащих целям и принципам Организации Объединѐнных Наций; лицо, являющееся членом организации, представляющей угрозу национальной безопасности или общественному порядку; лицо, въезд которого ограничен по причинам медицинского и санитарно-эпидемиологического характера; лицо, которое в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации было осуждено в соответствии с законодательством Российской Федерации за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо выдворено за пределы Российской Федерации в принудительном порядке, в течение пяти лет после отбытия наказания за совершенное преступление или в течение одного года со дня выдворения в принудительном порядке.

Субъектами вынужденной и незаконной миграции являются: — граждане бывшего СССР, не приобретшие гражданства другого

государства, входившего ранее в состав СССР;

— граждане государств-бывших республик СССР, в том числе граждане

— лица без гражданства (апатриды);

— лица, имеющие двойное гражданство (бипатриды).

Субъектами незаконной миграции являются:

— эмигранты неконтролируемые – граждане Российской Федерации, выезжающие через территории государств-бывших республик СССР в другие иностранные государства;

— эмигранты нелегальные – граждане Российской Федерации, нелегально пересекающие Государственную границу Российской Федерации;

— иммигранты незаконные, к которым относятся: иностранные граждане и лица без гражданства, въезжающие по недействительным документам или без документов в Российскую Федерацию; иностранные граждане и лица без гражданства, объявленная цель въезда которых не соответствует их намерениям; иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Россию нелегально, в том числе через государства-бывшие республики СССР.

Источник