Открытый способ разработки — достоинства и недостатки

По сравнению с подземным способом разработки открытый способ характеризуется следующими особенностями:

- необходимостью удаления из карьера (или перемещения в его контуре) значительных объемов вскрышных пород, причем затраты на их разработку составляют основную часть общих затрат на добычу полезного ископаемого;

- необходимостью соблюдения определенной последовательности отработки слоев (выемку нижележащего слоя горных пород можно начинать только с некоторым отставанием во времени от начала выемки вышележащего слоя);

- практически неограниченной возможностью создания и использования высокопроизводительного крупногабаритного горного и транспортного оборудования, способного обеспечить высокие технико-экономические показатели работы.

К основным достоинствам открытого способа разработки относятся следующие:

- возможность обеспечения высокого уровня комплексной механизации и автоматизации горных работ, что обеспечивает высокую производительность труда и меньшие затраты на добычу полезного ископаемого;

- более безопасные и комфортные условия труда; более полное извлечение полезного ископаемого; меньшие удельные капитальные затраты на строительство горного предприятия.

Основные недостатки открытого способа:

- некоторая зависимость от климатических условий;

- необходимость временного отчуждения значительных площадей земли;

- нарушение водного баланса недр.

Источник

Основные недостатки этого способа

19.2. ОСОБЕННОСТИ, ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАЗРАБОТКИ

По сравнению с подземным способом разработки открытый способ характеризуется следующими особенностями:

необходимостью удаления из карьера (или перемещения в его контуре) значительных объемов вскрышных пород, причем затраты на их разработку составляют основную часть общих затрат на добычу полезного ископаемого;

необходимостью соблюдения определенной последовательности отработки слоев (выемку нижележащего слоя горных пород можно начинать только с некоторым отставанием во времени от начала выемки вышележащего слоя);

практически неограниченной возможностью создания и использования высокопроизводительного крупногабаритного

горного и транспортного оборудования, способного обеспечить высокие технико-экономические показатели работы.

К основным достоинствам открытого способа разработки относятся следующие:

возможность обеспечения высокого уровня комплексной механизации и автоматизации горных работ, что обеспечивает высокую производительность труда и меньшие затраты на добычу полезного ископаемого;

более безопасные и комфортные условия труда; более полное извлечение полезного ископаемого; меньшие удельные капитальные затраты на строительство горного предприятия.

Основные недостатки открытого способа — некоторая зависимость от климатических условий; необходимость временного отчуждения значительных площадей земли; нарушение водного баланса недр.

19.3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

При современном уровне развития технологии, механизации и организации открытых горных работ возможность их применения для разработки угольных месторождений не ограничивается ни физико-техническими характеристиками вскрышных пород и полезного ископаемого, ни условиями залегания полезного ископаемого, ни климатическими особенностями района месторождения. Однако обоснование экономической целесообразности применения открытого способа разработки, выбор технологии, механизации и организации горных работ определяются рельефом поверхности, положением залежи относительно земной поверхности, углом падения, мощностью, формой и строением залежи, климатическими и гидрогеологическими условиями района месторождения и др.

Рельеф поверхности оказывает влияние на выбор направления развития горных работ, типа применяемого выемочно-погрузочного и транспортного оборудования, способа вскрытия, места складирования вскрышных пород и др.

В зависимости от положения залежей относительно земной поверхности они могут быть поверхностными (мощность покрывающих пород до 20—30 м), глубинными (мощность покрывающих пород более 40 м), высотными (выше господствующего уровня местности) и глубинно-высотными. Поверхностные залежи всегда разрабатываются открытым способом. Выбор способа разработки глубинных и высотных залежей требует технико-экономического обоснования. Глубинновысотные залежи могут разрабатываться одновременно или последовательно подземным и открытым способами.

По углу падения различают залежи пологие, наклонные и крутые. Их угол падения соответственно равен 0—10, 10—30 и более 30°.

Мощностью залежи определяется способ ее выемки. Различают залежи большой, средней, малой и весьма малой мощности. Пологие залежи характеризуются вертикальной мощностью, а наклонные и крутые — горизонтальной.

По форме различают изометрические, плитообразные и трубообразные (столбообразные) залежи. Изометрические залежи имеют примерно одинаковые во всех направлениях размеры (массивные залежи, штоки и др.)* Плитообразные з а л е ж и — вытянутые преимущественно в двух направлениях пласты и пластообразные залежи относительно небольшой мощности. Трубообразные залежи вытянуты, как правило, в одном направлении.

Форма залежей существенно влияет на форму карьерных полей. По форме и размерам различают обширные, вытянутые и округлые карьерные поля.

Обширные карьерные поля характеризуются небольшой глубиной (до 100 м) при больших размерах в плане (площадь карьера в плане достигает 20—30 км2). Они свойственны для поверхностных залежей. Отношение длины карьера к его ширине составляет не более 2:1.

Вытянутые карьерные поля имеют большие размеры по простиранию (до 4—6 км) и значительно меньшие вкрест простирания. Такие карьеры характерны для наклонных и крутых пластообразных залежей. Глубина карьеров до 300 м и более.

Округлые карьерные поля имеют небольшую площадь дна и значительную глубину (до 800 м).

По строению различают простые, сложные и рассредоточенные залежи.

Простые залежи имеют однородное строение (не содержат значительных прослойков пустой породы и некондиционных включений), что позволяет разрабатывать залежь на всю мощность наиболее простым валовым способом.

Сложные залежи содержат прослойки пустых пород и некондиционные включения. Такие залежи целесообразно разрабатывать селективным (раздельным) способом.

Рассредоточенные залежи содержат полезное ископаемое в виде тел, распределенных в массиве вмещающих пород без определенной закономерности. Для разработки таких залежей применяют специальные методы.

19.4. ПОНЯТИЕ О КОЭФФИЦИЕНТАХ ВСКРЫШИ

Как указывалось выше, одной из особенностей открытого способа разработки месторождений полезных ископаемых является необходимость в удалении из карьера значительных объемов вскрышных пород.

Для количественной оценки перемещаемых объемов вскрышных пород используют специальный показатель — коэффициент вскрыши. Коэффициент вскрыши показывает, сколько единиц вскрышных пород необходимо переместить в границах карьера или за его пределы, чтобы добыть единицу полезного ископаемого. Коэффициент вскрыши выражают в объемных (м3/м3), массовых (т/т) или смешанных (м3/т) единицах.

Значение коэффициента вскрыши во многом определяет экономичность открытых горных работ по сравнению с подземными. При разработке угольных месторождений этот показатель обычно не превышает 8—10 м3/м3.

Различают средний, текущий, граничный и другие виды коэффициента вскрыши.

Источник

Основные недостатки этого способа

1 способ: Непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме.

Непосредственное управление возможно в многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет не более тридцати. От имени собственников помещений в таком доме в отношениях с третьими лицами вправе действовать один из собственников помещений в таком доме или иное лицо, имеющее полномочие, удостоверенное доверенностью.

Преимущества непосредственного управления:

- отсутствие расходов на управление, характерных для способа управления через управляющую организацию;

- техническое обслуживание жилья и общего имущества может осуществляться силами собственников либо подрядными организациями, привлекаемыми на постоянной или краткосрочной основе, что позволяет снизить расходы на содержание и ремонт дома;

- каждый собственник самостоятельно заключает договоры с ресурсоснабжающими организациями и не несет ответственности за задолженности по оплате коммунальных услуг своих соседей.

Недостатки этого способа управления:

- снижение эффективности управления и качества жилищно-коммунальных услуг при большом количестве собственников помещений, необходимость проведения общих собраний по каждому жилищному вопросу;

- отсутствие возможности выполнять капитальный ремонт за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

2 способ: Управление ТСЖ либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом.

Товарищество собственников жилья (ТСЖ) создается собственниками многоквартирного дома (решением более 50% собственников) или собственниками квартир нескольких домов, является видом товариществ собственников недвижимости, представляющим собой объединение собственников помещений в многоквартирном доме, и регистрируется в качестве некоммерческой организации. С 01.09.2014 ТСЖ создается в организационно-правовой форме юридического лица — товарищество собственников недвижимости (далее — ТСН). При этом перерегистрация созданных ТСЖ в ТСН не требуется.

Цель ТСЖ — управление общим имуществом дома и осуществление деятельности по созданию, содержанию, сохранению и приращению такого имущества, предоставление коммунальных услуг, осуществление иной деятельности, направленной на достижение целей управления многоквартирными домами либо на совместное использование имущества собственников.

ТСЖ имеет право оказывать услуги и (или) выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме своими силами или привлекать на основании договоров лиц, осуществляющих соответствующие виды деятельности. Если ТСЖ заключило договор с управляющей организацией, оно контролирует выполнение обязательств по такому договору.

Преимуществами ТСЖ являются прямое управление имуществом собственников и оказание коммунальных услуг, эффективная защита собственников перед ресурсоснабжающими организациями.

К недостаткам ТСЖ можно отнести высокий уровень расходов на содержание штата работников.

3 способ: Управление управляющей организацией.

Управляющая организация — коммерческая организация, оказывающая услуги по управлению многоквартирным домом на основании лицензии. Кроме способа управления общему собранию собственников помещений необходимо выбрать конкретную управляющую организацию, согласовать с ней условия договора и размер платы за содержание и ремонт.

При выборе управляющей организации общим собранием собственников помещений с каждым собственником заключается договор управления на условиях, указанных в решении общего собрания. По условиям договора управляющая организация в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

Договор управления многоквартирным домом заключается на срок не менее чем один год и не более чем пять лет. При этом собственники помещений вправе расторгнуть договор управления по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

За ненадлежащее оказание услуг управляющая организация несет ответственность перед собственниками в соответствии с действующим законодательством.

Собственники помещений на основании решения общего собрания в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, если управляющая организация не выполняет условия такого договора, и принять решение о выборе иной управляющей организации или об изменении способа управления домом.

Недостатки данного способа управления многоквартирным домом:

- нацеленность управляющей организации на получение прибыли от оказания услуг собственникам за счет повышенных тарифов, а не на управление чужим имуществом;

- отсутствие у собственников способов прямого контроля за результатами оказанных услуг или выполненных работ;

- назначение по итогам конкурса управляющей организации муниципальными органами власти в ситуациях, когда собственники многоквартирного дома не выбрали способ управления, и сложность процедуры смены управляющей организации.

Таким образом, жилищное законодательство позволяет собственникам помещений самостоятельно определить наиболее удобный способ управления многоквартирным домом.

Источник

Основные способы утепления зданий, их достоинства и недостатки

Рубрика: Технические науки

Дата публикации: 26.11.2018 2018-11-26

Статья просмотрена: 1592 раза

Библиографическое описание:

Бобрышев, В. В. Основные способы утепления зданий, их достоинства и недостатки / В. В. Бобрышев. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 47 (233). — С. 31-34. — URL: https://moluch.ru/archive/233/54195/ (дата обращения: 20.11.2021).

С целью повышения теплозащиты существующего жилищного фонда рекомендуется дополнительное утепление зданий.

В зависимости от расположения утеплительной конструкции по отношению к ограждению существуют два основных типа теплоизоляционных систем:

‒ Утеплитель расположен снаружи ограждающей конструкции.

‒ Утеплитель расположен с внутренней стороны ограждающей конструкции.

Наружное утепление

Почти все системы наружной теплоизоляции зданий, применяемые в настоящее время, можно разделить на две основные группы [1]:

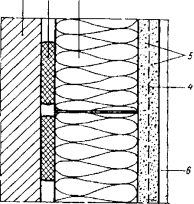

Первая группа предусматривает прикрепление утеплителя к поверхности стены клеем и дюбелями и нанесение на него защитно-отделочного покрытия из полимерного или полимерцементного состава, армированного одним или двумя слоями стеклосетки (рис.1). У систем этой группы передача нагрузки от атмосферных воздействий и от веса защитно-отделочного покрытия на стену осуществляется через утеплитель. Основным недостатком этой системы является отсутствие методик испытаний стойкости ее отдельных элементов и долговечности всей системы в целом в эксплуатационных условиях России. Такая система должна пройти испытания не только долговременной несущей способности, но и способности определенный период сохранять первоначальные теплозащитные свойства при эксплуатационных воздействиях.

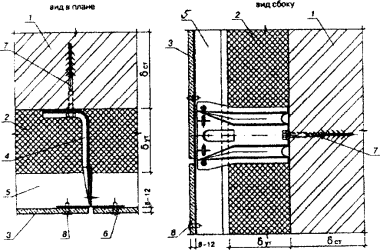

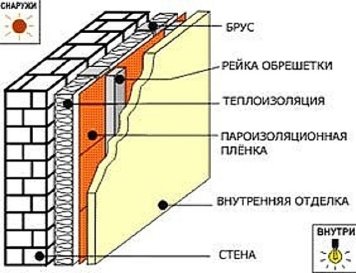

Вторая группа систем утепления наружных стен предусматривает использование сборных облицовочных элементов, которые крепятся к специальным конструкциям (рис.2) [2, 3, 4]. В этом случае между облицовкой и утеплителем возможно образование воздушного зазора (рис.2).

Недостатком этой группы систем утепления является необходимость использования специальных прокатных профилей и разнообразных герметиков. Это повышает срок окупаемости таких систем, который при использовании импортных материалов по некоторым данным составляет 100 и более лет [5].

Рис. 1. Конструкция стены с наружной теплоизоляцией с оштукатуриванием плитного утеплителя: 1 — кирпичная или каменная стена; 2 — клей; 3 — плитный утеплитель; 4 — армирующая сетка; 5 — штукатурное покрытие; 6 — наружный декоративный слой покрытия

Рис. 2. Система утепления стен с защитным экраном (стеклофибробетонные плиты); 1 — утепляемая стена, 2 — утеплитель, 3 — стеклофибробетонные плиты, 4 — крепежный элемент, 5 — вентилируемый воздушный зазор, 6 — вертикальный профиль из коррозийно-стойкого металла, 7 — дюбель, 8 — самонарезающие винты или заклепки

Основные недостатки наружного утепления

- При наружном расположении утеплителя по стенам из бетона или кирпича с последующим оштукатуриванием утеплителя цементно-песчаным раствором толщиной 20–25 мм по полимерной, стеклотканевой или металлической сетке, помимо недостаточной трещиностойкости, штукатурный слой обладает пониженной паропроницаемостью, способствующей накоплению и замерзанию влаги на границе с утеплителем в погодный период со знакопеременной температурой [6].

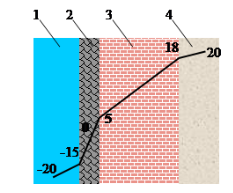

Вариант распределения температур в стене с наружным утеплением представлен на рис. 3.

Рис. 3. Распределение температур в стене с наружной теплоизоляцией: 1 — наружный воздух; 2 — теплоизолирующая конструкция; 3 — стена; 4 — внутренний воздух

Из графика видно, что зона выпадения конденсата располагается в толще конструкции, на стыке слоя 2 и слоя 3.

- Морозостойкость штукатурного слоя, выполненного без контроля качества, в построечных условиях не превышает 50 циклов. Поэтому происходит разрушение фасадов уже на 3–4 году эксплуатации. [6].

- Наблюдается поражение конструкций плесневыми грибами. Это, по данным санитарных врачей и экологов, неблагоприятно сказывается на здоровье человека, особенно детей [6].

- В наружных системах должны применяться крепежные дюбели, выполненные из полиамида с оксидированным или нержавеющим сердечником. Их заменяют на пластмассовые с обычным гвоздем. Результат — неравномерность адгезии армирующего слоя, нарушение теплофизики защиты, несоответствие требованиям на отрыв [6].

- Расположение утеплителя снаружи несущей части стены вызывает снижение ее долговечности за счет скапливания у наружного отделочного слоя влаги, замораживания и оттаивания ее в процессе эксплуатации в холодный и переходные периоды года. Переход в строительстве от однослойных стен к многослойным с высоким термосопротивлением привел к увеличению температурных напряжений в узлах соединений различных наружных слоев стен. Это может привести к недопустимым деформациям таких конструкций и, разумеется, к снижению их долговечности.

- Имеют место более высокие трудозатраты на их возведение по сравнению с традиционными стенами. Требования ТУ на строительство таких ограждений практически невыполнимы в зимнее время.

- Фасадную систему полагается накладывать на сухую стену. В условиях нашего климата и организации работ это проблематично, так как кирпичная кладка возводится, как правило, в летний период, а на утепление здания остается неблагоприятное для этих работ время: осень, зима, весна. Фасад не может быть закрыт от влаги, которой естественно насыщается кирпич. После монтажа фасадной системы строительная влага, ища выхода, проходит внутрь.

- В состав фасадных систем входят клеевые компоненты, существенно уменьшающие паропроницаемость наружной стены и, как следствие, приводящие к образованию конденсата в плоскости между утеплителем и штукатурным слоем фасадной системы.

В связи с недолговечностью наружных систем утепления в ближайшие годы возникнет проблема утилизации отходов. Так как в большинстве систем в качестве утеплителя используется пенополистирол, то при определенном температурно-влажностном режиме высока вероятность его разложения в ядовитое вещество стирол. И долговечность пенополистирола не высока — 13–20 лет. В проектах должны быть затронуты вопросы утилизации теплоизоляционных материалов.

Таким образом, наружное утепление стен, осуществляющееся без надлежащего инструментального контроля, существенно влияет на качество и долговечность конструкции.

Внутреннее утепление

Системы внутренней теплоизоляции хорошо освоены в зарубежной строительной практике и являются конкурентно-способными с наружной теплоизоляцией за счет более низких единовременных затрат.

Наиболее распространенными способами внутренней теплоизоляции, освоенными за рубежом, являются следующие [6]:

‒ приклеивание или механическое крепление к стенам двухслойных плит заводского изготовления, включающих теплоизоляционный слой и гипсокартонную облицовку;

‒ нанесение слоя штукатурки по приклеенному к стенам плитному утеплителю;

‒ устройство дублирующей стену теплоизолированной перегородки с применением различных крупноформатных плит заводского изготовления;

‒ устройство дублирующей теплоизолированной перегородки с применением кирпичной или каменной кладки.

Рис. 4. Конструкция наружной стены с внутренней теплоизоляцией

В каждом конкретном случае конструкция выбирается в зависимости от предъявляемых требований к ударной прочности, огнестойкости, тепло- и звукоизолирующей способности, от климата и влажного режима помещения.

К достоинствам утепления стен изнутри относятся:

‒ выборочное производство ремонтных работ, круглогодичное производство работ, возможность применения большого разнообразия эффективных теплоизоляционных материалов;

‒ теплоизоляция не нуждается в защите от атмосферных воздействий, обладает биостойкостью; есть возможность нанесения на поверхности сложной формы;

‒ при внутреннем утеплении снижается инерционность здания, ограждающие конструкции быстрее прогреваются до нужной температуры, быстрее достигается комфортное состояние внутри помещений, так как внутренняя изоляция является менее массивной и более легкой по сравнению с основным несущим слоем наружного ограждения.

‒ требуется меньший нагрев наружных стен системой отопления, сокращаются затраты тепла, что приводит к существенной экономии энергетических ресурсов [1]

К недостаткам систем внутренней теплоизоляции можно отнести: необходимость в некоторых случаях выселения жильцов для производства ремонтных работ, сокращение жилой площади.

- Иванова Ю. В. Разработка внутренних утеплительных панелей для наружных стен реконструируемых зданий: диссертация. кандидата технических наук: 05.23.03.- Санкт-Петербург, 2002.- 173 с.: ил. РГБ ОД, 61 03–5/332–4

- Блажко В. П. Система утепления наружных стен зданий с анкерами консольного типа // Строит, материалы.- 1999,- № 4,- С.8: ил.

- Казарновский З. И., Г. Н. Савилова Сухие смеси — новые возможности в строительстве // Строит, материалы.- 1999.- № 2,- С. 20: ил.

- Совершенствование конструктивных решений теплозащиты наружных стен зданий / Всесоюз. науч.-исслед. ин-т проблем науч.-техн. прогресса и информ. в стр-ве; Сост. И. Н. Бутовский, О. В. Худошина.- М., 1990,- 67 е.: ил.- (Стр-во и архитектура. Сер. «Строит, конструкции»: Обзор, информ.; Вып.З).- Библиогр.: с. 61–66.

- Силаенков Е. С. Системы утепления наружных стен «Урал» // Жилищ, стр-во,- 2000.- № 7,- С. 14–16: ил.

- Евсеев Л. А. Преимущества и недостатки внутреннего и наружного утепления строительных ограждающих конструкций в свете новых нормативных документов по теплоизоляции зданий // СТРОЙ-ИНФО, № 19, 2004.

Источник