Как работают бактериофаги

Как работают бактериофаги

о ткрытие пенициллина – первого антибиотика природного происхождения, воспринималось поначалу как шанс раз и навсегда победить инфекционные заболевания, уносившие миллионы жизней. Однако во второй половине прошлого века первоначальная эйфория пошла на убыль: выяснилось, что бактерии благодаря мутациям могут приобретать устойчивость к любому антибиотику и даже обмениваться между собой этими генами. Так началась «гонка вооружений» человека и бактерий.

Между препаратами бактериофагов и химическими антибиотиками существует принципиальное различие: антибиотик, в отличие от фагового препарата, убивает всё на своем пути, включая содружество полезных микроскопических обитателей организма.

Cовместная эволюция бактерий и фагов за последние 3 миллиарда лет привела к тому, что практически для любой болезнетворной бактерии имеется соответствующий вирус-«убийца».

В отличие от обычных антибиотиков, бактериофаги модифицируют свои генетические программы сами, что снимает проблему устойчивости. Результат – высокая избирательность: конкретный бактериофаг обычно эффективен в отношении лишь одного определенного бактериального вида или даже штамма бактерий.

Действие бактериофагов

Очень важным является то, что бактериофаги не трогают не «свои» бактерии, поэтому не вызывают гибель «хорошей» микрофлоры и, конечно, абсолютно безопасны для клеток высших организмов, включая человека.

При фаготерапии отсутствуют побочные эффекты, такие как аллергия, дисбактериоз, вторичные инфекции (например, грибковые), что нередко наблюдается при приеме антибиотиков. Бактериофаги могут применяться в комбинированной терапии с любыми лекарственными препаратами, включая антибиотики.

Препараты бактериофагов представляют собой раствор, используют их либо местно (например, на кожу или слизистые), либо принимают внутрь. В организме бактериофаги концентрируются в местах наибольшего поражения и размножаются до тех пор, пока находят бактерии-«мишени». После того, как бактерии-«мишени» закончились, фаги выводятся из организма.

Главная цель фаготерапии – остановить и повернуть вспять инфекционный процесс, чтобы дать иммунной системе организма возможность справиться с болезнью.

С помощью бактериофагов лечат

Инфекции мочеполовой системы

Инфекции органов дыхания

Инфекции желудочно-кишечного тракта

Ожоговые и раневые инфекции

Трофические язвы

Остеомиелит

Гнойно-воспалительные заболевания кожи и слизистых

Внутрибольничные инфекции

В идеальном случае перед началом лечения у конкретного больного следует выделить болезнетворную бактерию в культуру и подобрать бактериофаг из «коллекции» уже известных бактериальных вирусов.

Препараты бактериофагов трудно поддаются стандартизации из-за специфики производства. Даже опытный специалист не всегда может заранее предсказать эффективность того или иного препарата у конкретного пациента, так как разные бактериальные штаммы бактерий могут вызывать схожие проявления болезни. Выход – производство «коктейлей» из фагов, способных убивать разные штаммы и даже виды возбудителей. И такие препараты уже существуют — это комплексные, или поливалентные препараты бактериофагов

Источник

Бактериофаги

ЧТО ТАКОЕ БАКТЕРИОФАГИ. МЕХАНИЗМ ИХ ДЕЙСТВИЯ

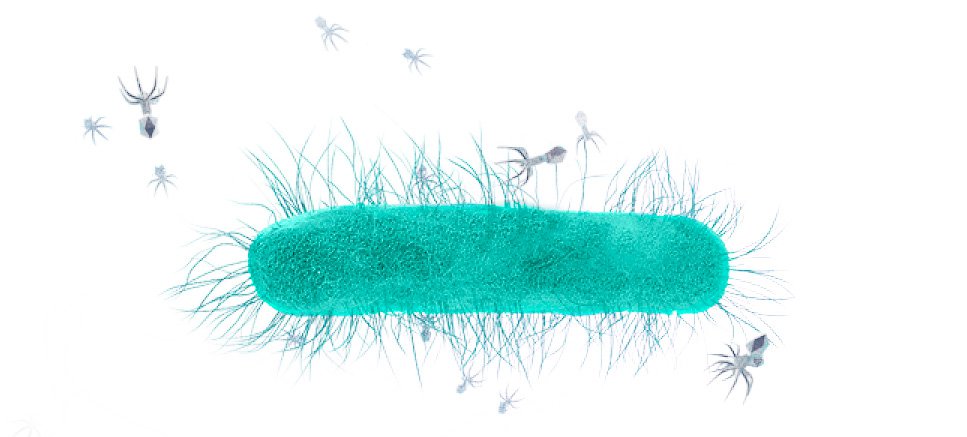

Бактериофаг — ультрамикроскопический, внутриклеточный паразит — вирус, лизирующий бактерии.

Одним из первых, кто наблюдал и детально описал явление лизиса у бактерий, был один из основоположников отечественной медицинской микробиологии — Н. Ф. Гамалея. В 1896 —1898гг. появились его работы, посвященные изучению явления лизиса у сибиреязвенной палочки. Фактор, вызвавший лизис этой бактерии, он назвал бактериолизином.

Позже в 1915 году английский микробиолог Туорт описал явление перевиваемого лизиса у стафилококков и высказал предположение о вирусной природе этого явления.

Для развития исследований в области бактериофагии особое значение имели работы французского ученого Д’Эрелля. В 1917 г. он сообщил, что из фекальных масс больных дизентерией ему удалось выделить особый литический фактор (вирус), способный проходить через бактериальные фильтры, размножаться на дизентерийных бактериях и вызывать при этом их лизис. Для обозначения этого вируса Д’Эрелль впервые предложил название бактериофаг – «пожиратель бактерий» (в переводе с греческого). Бактериофаг обладает всеми основными свойствами, присущими вирусам, а именно:

1) имеет элементарные частицы величиною в пределах от 20 до 200 нм;

2) содержит в своем составе нуклеиновую кислоту и белок;

3) не растет на искусственных питательных средах, размножаясь только внутри клеток микробов;

4) обладает высокой специфичностью в отношении поражаемой клетки;

5) имеет антигенную обособленность от клетки хозяина.

Структура бактериофага (рисунок ниже):

— головка, которая состоит из нуклеиновой кислоты (или ДНК или РНК), окруженной белковой оболочкой;

— может быть отросток – трубчатая белковая структура, через которую нуклеиновая кислота внедряется в клетку, к которой прикрепился бактериофаг;

— могут быть дополнительные структуры – например, базальные пластинки, концевые нити и т.д.

Бактериофаги широко распространены в природе. Почти везде, где условия обитания благоприятны для размножения бактерий, удается обнаружить паразитирующие в их клетках бактериофаги. Их можно выделить из открытых полостей организма человека и животных, различных водоемов, сточных вод, из влажной, унавоженной почвы, из соответствующих культур бактерий и актиномицетов. Много бактериофагов находится в выделениях больных людей и животных, особенно в период выздоровления от инфекционных заболеваний. Большую роль в распространении и сохранении бактериофагов в природе играют так называемые лизогенные бактерии и актиномицеты, постоянно выделяющие бактериофаги во внешнюю среду.

В настоящее время найдены, фаги, лизирующие клетки микроорганизмов, принадлежащих ко всем систематическим группам, как патогенных для человека, животных и растений, так и сапрофитных (непатогенных).

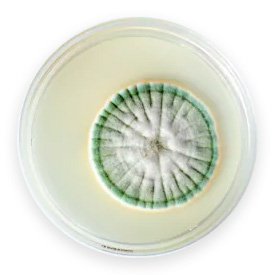

В последние годы найдены фаги, активные против грибов родов пенициллов, аспергиллов и других, а также против некоторых дрожжей. Не выявлены вирусы, активные против простейших, а также спирохет.

Номенклатура бактериофагов основана на видовом наименовании хозяина (стафилококковый, стрептококковый, сальмонеллезный, дизентерийный бактериофаги, коли-бактериофаг и т.п.).

Классификация бактериофагов:

1. По типу нуклеиновой кислоты:

— ДНК-содержащие;

— РНК-содержащие.

2. По характеру взаимодействия с бактериями:

— вирулентные, вызывающие лизис клетки бактерии;

— умеренные (симбиотические), которые не вызывают лизиса бактерий, а остаются в клетке. Микробная клетка становится носителем бактериофага (явление получило название лизогении). Под влиянием фага меняется свойство бактерии (конверсия).

3. По специфичности взаимодействия:

— видовые (моновалентные) – лизируют бактерии одного вида;

— поливалентные – лизируют бактерии разных видов;

— типовые (Т-фаги) – лизируют бактерий разных типов/вариантов (поражают не всех особей данного вида, а только часть из них — делят бактерии в пределах вида на фаговары).

4. По морфологии:

— однонитевые РНК/ДНК-содержащие с аналогом отростка;

— двунитевые ДНК-содержащие;

— в зависимости от наличия и характера основных структурных компонентов – головки и отростка (рисунок ниже): I палочковидные или нитевидные фаги, II фаги, состоящие из одной головки, III фаги, состоящие из головки и короткого отростка, IV фаги, имеющие головку и длинный отросток, чехол которого не может сокращаться, V фаги, имеющие головку и длинный отросток, чехол которого может сокращаться и т.д.

Если имеется крупная колония бактерий, где своих жертв найдут и следующие поколения фагов, то уничтожение бактерий литическими (убивающими, дословно — растворяющими) фагами идет быстро и непрерывно. Если потенциальных жертв мало или внешние условия не слишком подходят для эффективного размножения фагов, то преимущество получают фаги с лизогенным циклом развития. В этом случае после внедрения внутрь бактерии ДНК фага не сразу запускает механизм инфекции, а до поры до времени существует внутри клетки в пассивном состоянии, часто внедряясь в бактериальный геном. В таком состоянии профага вирус может существовать долго, проходя вместе с хромосомой бактерии циклы деления клетки. И лишь, когда бактерия попадает в благоприятную для размножения среду, активируется литический цикл инфекции. При этом, когда ДНК фага освобождается из бактериальной хромосомы, часто захватываются и соседние участки бактериального генома, а их содержимое в дальнейшем может перенестись в следующую бактерию, которую заразит бактериофаг. Этот процесс (трансдукция генов) считается важнейшим средством переноса информации между прокариотами — организмами без клеточных ядер.

ПРИМЕНЕНИЕ БАКТЕРИОФАГОВ В МЕДИЦИНЕ

Исторически сложилось, что СССР занимал лидирующие позиции в области производства и применения лечебно-профилактических бактериофагов. Применение бактериофагов при лечении инфекционных заболеваний началось почти сразу после открытия самих бактериофагов, однако широкие испытания этих противобактериальных средств начали проводиться в СССР только в конце 1930-х гг. В результате была доказана эффективность препаратов бактериофагов как профилактического средства при борьбе с эпидемиями дизентерии и холеры, а использование их при лечении ран и гнойно-воспалительных процессов показало их потенциал как альтернативы антибиотикам.

Однако результаты исследований тех времен были зачастую противоречивы: иногда фаги сразу подавляли развитие инфекционных процессов, но иногда оказывались бесполезными. Специалисты сразу поняли, в чем причина: лечение было успешным лишь тогда, когда использовались фаги, способные инфицировать именно тот бактериальный штамм, который и вызвал заболевание. Поэтому при возникновении эпидемии требовалось выделить инфекционный агент, проверить на нем имеющиеся фаговые препараты и запустить в производство в качестве препарата наиболее эффективный бактериофаг.

Столетняя история фаготерапии бактериальных инфекций такова, что основные клинические испытания были проведены задолго до разработки надежной экспериментальной модели инфекционной патологии на лабораторных животных и внедрения в медицинскую практику для вновь регистрируемых лекарственных средств высоких стандартов двойного слепого плацебо-контролируемого исследование. С появлением антибиотиков интерес к фагам был утрачен, но после появления антибиотикоустойчивых штаммов бактерий в разных странах начали разрабатывать фаговые препараты и вновь проводить их испытания. Этому способствует и развитие новых представлений в конце ХХ — начале ХХI в. как о молекулярной биологии, так и об экологических взаимоотношениях бактериофагов и их хозяев.

Сейчас бактериофаги в медицинской практике применяется в диагностике, лечении и профилактике инфекционных заболеваний.

Фагодиагностика (фагоиндикация) – выделение бактериофагов из организма больного и объектов внешней среды (что косвенно свидетельствует о наличии в материале соответствующих бактерий). В процессе диагностики важно проводить фагоидентификацию, которая включает в себя:

— фагодифференцировку — установление вида (идентификация) бактерий по их чувствительности к известному фагу;

— фаготипирование – установление типа — внутривидовое типирование бактерий по их чувствительности к типовым бактериофагам (важно для эпидемиологического анализа заболевания – установление источника и путей распространения заболевания).

Фаготерапия – применение бактериофагов с целью лечения инфекционных заболеваний (например, пиобактериофаг, дизентирийный и синегнойный бактериофаги).

Фагопрофилактика – применение бактериофагов с целью предупреждения заболеваний в эпидемическом очаге (например, дизентерийный, сальмонеллезный и стафилококковый бактериофаги). В настоящее время фаги применяются для экстренной профилактики брюшного тифа и дизентерии. Под экстренной профилактикой понимается комплекс мероприятий для предотвращения развития болезни до и/или непосредственно после процесса инфицирования.

Достоинств у бактериофагов как потенциальных лекарств множество, но и недостатков не мало. К несомненным достоинствам относится, во-первых, их большое количество, на фоне этого всегда можно подобрать подходящий бактериофаг. Во‑вторых, бактериофаги строго специфичны, то есть они уничтожают только определенный вид микробов, не угнетая при этом нормальную микрофлору человека. В-третьих, когда бактериофаг находит бактерию, которую должен уничтожить, он в процессе своего жизненного цикла начинает размножаться. Таким образом, не столь острым становится вопрос дозировки. В-четвертых, бактериофаги не вызывают побочных эффектов. Все случаи аллергических реакций при использовании терапевтических бактериофагов были вызваны либо примесями, от которых препарат был недостаточно очищен, либо токсинами, выделяющимися при массовой гибели бактерий.

Проблемы применения бактериофагов проистекают из их достоинств. Прежде всего высокая специфичность бактериофагов требует точной диагностики патогенного микроба вплоть до штамма. Например, препарат, сделанный против определенного набора штаммов и прекрасно лечащий стрептококковую ангину в Смоленске, может оказаться бессильным против по всем признакам такой же ангины в Кемерово, так как болезнь могут вызывать разные штаммы бактерий. Фагодиагностика с использованием быстрых методов типирования внедряется медленно из-за дороговизны аппаратуры. В идеальных условиях терапия бактериофагами должна проводиться с использованием принципов персонализированной медицины, к чему современная отечественная медицина практически не готова.

Другой важный недостаток фагов — их биологическая природа. Кроме того, что бактериофаги для поддержания жизнеспособности требуют особых условий хранения и транспортировки, такой метод лечения открывает простор для множества спекуляций на тему «посторонней ДНК в человеке». И хотя известно, что бактериофаг в принципе не может заразить человеческую клетку и внедрить в нее свою ДНК, поменять общественное мнение непросто. Из биологической природы и довольно большого, по сравнению с низкомолекулярными лекарствами (теми же антибиотиками), размера вытекает третье ограничение — проблема доставки бактериофага в организм. Если микробная инфекция развивается там, куда бактериофаг можно приложить напрямую в виде капель, спрея или клизмы, — на коже, открытых ранах, ожогах, слизистых оболочках носоглотки, ушей, глаз, толстого кишечника — то проблем не возникает. Но если заражение происходит во внутренних органах, ситуация сложнее. Случаи успешного излечения инфекций почек или селезенки при обычном пероральном приеме препарата бактериофага известны. Но сам механизм проникновения относительно крупных (100 нм) фаговых частиц из желудка в кровоток и во внутренние органы изучен плохо и сильно разнится от пациента к пациенту. Бактериофаги бессильны и против тех микробов, которые развиваются внутри клеток, например, возбудителей туберкулеза и проказы. Через стенку человеческой клетки бактериофаг пробраться не может.

Сравнительные возможности терапии фагами и антибиотиками представлены в таблице ниже.

Бактериофаги служат не столько альтернативой, сколько дополнением и усилением в борьбе с инфекциями. Нужно отметить, что противопоставлять применение бактериофагов и антибиотиков в медицинских целях не следует. При совместном их действии наблюдается взаимное усиление противобактериального эффекта. Это позволяет, например, снизить дозы антибиотиков до значений, не вызывающих выраженных побочных эффектов. Соответственно, и механизм выработки у бактерий устойчивости к обоим компонентам комбинированного лекарства почти невозможен. Расширение арсенала противомикробных препаратов дает больше степеней свободы в выборе методики лечения. Таким образом, научно обоснованное развитие концепции применения бактериофагов в противомикробной терапии — перспективное направление.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ — БАКТЕРИОФАГИ

Единственным производителем бактериофагов – лекарственных препаратов в России является АО «НПО «Микроген». Бактериофаги других производителей в России на сегодняшний момент в качестве лекарственных препаратов не зарегистрированы.

Отечественное производство бактериофагов базируется на следующих критериях:

— препараты должны включать только вирулентные бактериофаги;

— фаги, входящие в препарат, должны обладать высокими показателями активности репликации;

— фаги, входящие в препарат, должны сохранять литическую активность при длительном хранении;

— фаги, входящие в препарат, не должны взаимодействовать с представителями облигатной симбиотической микробиоты человека.

АО «НПО «Микроген» производит лекарственные препараты бактериофагов, предназначенные для борьбы с инфекционными заболеваниями, вызванными патогенными и условно-патогенными возбудителями. Эти препараты представляют собой стерильные фильтраты фаголизатов соответствующих видов бактерий, очищенные от эндо- и экзотоксинов, продуктов фаголизиса бактериальных клеток, а также их антигенных комплексов и компонентов питательных сред.

Организация производства лечебно-профилактических бактериофагов осуществляется согласно действующим государственным санитарным правилам с учетом требований системы обеспечения качества надлежащей практики производства. В производственных условиях для изготовления препарата бактериофага применяются только апробированные штаммы бактериофагов (маточные бактериофаги) и культуры соответствующих микробов (производственные штаммы бактерий-продуцентов), обладающих типичными морфологическими, биохимическими и серологическими свойствами.

Бактериофаги проходят контроль на стерильность, безвредность (аномальную токсичность) и литическую активность (вирулентность).

Стерильность бактериофага проверяют обычными способами согласно Государственной фармакопеи. Безвредность препарата проверяют путем его введения белым мышам подкожно. Наблюдение за животными ведется в течение 2 суток; если препарат безвреден, мыши должны оставаться живыми и бодрыми. Литическая активность бактериофага, его вирулентность определяются методом титрования на жидкой и плотной питательной среде. За титр бактериофага при определении методом Аппельмана принимают то наибольшее разведение его, которое вызывает полное растворение соответствующих микробов.

Современные лечебно-профилактические бактериофаги представляют собой комплекс поликлональных бактериальных вирусов, обладающих высокой литической активностью в отношении наиболее эпидемиологически значимых групп возбудителей бактериальных инфекций (бактерий сем. Enterobacteriaceae, родов Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas и пр.). Бактериофаги выпускают в виде растворов и таблеток. Способы применения – аппликационный, орошение, введение в полости, ректально и перорально.

Парентеральный путь введения сейчас не используется, так как он приводит к развитию иммунного ответа на чужеродный фаговый белок.

Лечебно-профилактические бактериофаги, область их применения представлены в таблице ниже.

Источник