- 3.6 СПЕКТРАЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВОЛС

- 3.6.1 Уплотнение по длинам волн

- 3.6.2 Устройства уплотнения по длинам волн

- 3.6.3 Принцип действия устройств спектрального уплотнения

- 3.6.4 Принцип двусторонней связи по одному волоконному световоду

- 3.6.5 Типы мультиплексоров и демультиплексоров

- 3.6.6 Плотное мультиплексирование по длинам волн

- Методы уплотнения волоконно-оптических линий связи

3.6 СПЕКТРАЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВОЛС

3.6.1 Уплотнение по длинам волн

При создании магистральных линий связи на большое число каналов используются возможности, открываемые спектральным уплотнением или мультиплексированием по длинам волн (WDM). Сущность последнего состоит в том, что в волоконный световод вводится одновременно излучение от нескольких источников, работающих на разных длинах волн, а на приёмном конце с помощью оптических фильтров происходит разделение сигналов (рисунок 3.19).

ОП-оптические передатчики; УО-устройства объединения;УР-устройство разделения; ФП-фотоприёмники

Рисунок 3.19 – Принципиальная схема волнового (спектрального уплотнения)

Таким образом, по одному световоду организуется n спектрально разделённых оптических каналов.

Спектральное уплотнение позволяет существенно увеличить информационную ёмкость оптических кабелей и организовать двустороннюю многоканальную связь по одному волокну. Возможность построения таких систем основывается на использовании оптических усилителей на волокне, легированном эрбием и на сравнительно слабой зависимости коэффициента затухания волоконно-оптического кабеля от частоты (или длины волны) в пределах используемого спектрального диапазона 1550–1560мкм. Поэтому по одному волоконному световоду, подобно многоканальным радиорелейным системам передачи, можно организовать несколько широкополосных оптических каналов в пределах полосы, где малые потери.

3.6.2 Устройства уплотнения по длинам волн

Устройства, с помощью которых осуществляется уплотнение по длинам волн, называются мультиплексорами.

Одним из устройств волнового (спектрального) уплотнения является WDM-фильтр. Он выполняет функции мультиплексирования (объединения) или демультиплексирования (выделения или фильтрации) оптических сигналов разных длин волн (каналов) из нескольких ВС в один ВС или из одного ВС в несколько ВС. На передающей и приёмной сторонах могут устанавливаться однотипные устройства, но работающие в режимах объединения и выделения соответственно (рисунок 3.20).

Рисунок 3.20 — Схема оптического сегмента, использующего передачу мультиплексного сигнала по волоконному световоду.

Сам факт существования устройств WDM основан на свойстве ВС пропускать множество сигналов, которые распространяются по ВС, не взаимодействуя между собой.

Первые устройства WDM появились в начале 90-х годов ХХ века. В основном это были широкополосные двухканальные системы с длинами волн 1310нм и 1550нм. В дальнейшем по мере всё большего освоения окна прозрачности 1550нм появляются прецизионные узкополосные WDM-устройства с мультиплексируемыми длинами волн, полностью лежащими в окне прозрачности 1550нм.

Это позволило строить на волокне протяжённые магистрали с множеством каналов. Катализатором прогресса становятся оптические усилители. Практически вся рабочая область длин волн (1530-1560нм), в которой усилитель имеет достаточно высокий коэффициент усиления и приемлемое отношение сигнал/шум, отводится в распоряжение систем спектрального уплотнения. Для построения многоканальных WDM-систем наряду с пассивными WDM-фильтрами также требуются узкополосные лазеры, стабильно выдерживающие нужную длину волны. Пока именно лазеры остаются наиболее дорогим элементом в таких системах. В настоящее время поставляются системы с числом каналов 4, 8 ,16, 32.

3.6.3 Принцип действия устройств спектрального уплотнения

Для объединения и разделения оптических несущих могут использоваться различные мультиплексоры, работа которых основана на известных явлениях физической оптики: дисперсии, дифракции, интерференции.

а) Призменное устройство

В качестве примера на рисунке 3.21 показана схема призменного устройства, с помощью которого можно как объединить, так и разделить оптические несущие.

Рисунок 3.21 – Схема разделения оптических несущих с помощью призмы.

Основным элементом такого устройства является оптическая призма, в которой за счёт дисперсии, то есть зависимости показателя преломления от длины волны оптического излучения, происходит пространственное разделение (или объединение для обратного направления) оптических несущих. Для примера здесь показаны два оптических канала с длинами волн несущих λ1 и λ2. Торец волоконного световода (ВС), по которому передается оптическое излучение двух каналов, располагается в фокальной плоскости линзы L1. Поэтому расходящийся пучок излучения с торца ВС преобразуется линзой в параллельный пучок и падает на призму. Так как излучение разной длины волны отклоняется призмой на разные углы, то из призмы выходят параллельные пучки разного направления (штриховые линии). С помощью второй фокусирующей линзы L1 эти пучки собираются в различных точках её фокальной плоскости и далее поступают в волоконные световоды ВС1 и ВС2.

Призменные устройства объединения и разделения оптических несущих обладают рядом недостатков, из которых следует выделить большие габариты, значительные вносимые потери и высокую стоимость. Для создания систем передачи со спектральным разделением оптических каналов более подходят устройства, работающие на дифракционных и интерференционных явлениях. Сюда относятся дифракционные решётки, светофильтры и др.

б) Дифракционное устройство

В дифракционных решетках различные оптические волны отклоняются на различные углы и таким образом осуществляется разделение или объединение несущих (рисунок 22).

Рисунок 3.22 – Схема разделения оптических несущих с помощью дифракционной решётки

Угловая дисперсия первого порядка для решётки определяется её пространственным периодом – постоянной решётки d. Если оптический сигнал в каждом канале монохроматичен, разделение каналов определяется соотношением

где f – фокусное расстояние линзы;

D – пространственное разделение выходов ВС;

d – постоянная решётки.

Конечная ширина спектральной линии приводит к перекрытию соседних каналов.

в) Оптические фильтры

Широкое применение получили оптические фильтры. Действие их основано на дифракционных свойствах кварцевого стекла, т.е. зависимости показателя преломления от длины волны n=n(λ). Соответственно при прохождении различных волн через световод с меняющимся значением n одни волны испытывают отражение, а другие проходят.

Известно несколько модификаций оптических фильтров.

Волоконный фильтр — это отрезок световода, параметры сердцевины или оболочки которого (диаметр, показатель преломления) периодически модулированы вдоль оси световода. Такие световоды обладают резко выраженными селективными свойствами: одни волны испытывают отражение, а для других волн фильтр прозрачен (рисунок 23, а,б).

а–с модуляцией диаметра волокна; б–с модуляцией показателя преломления; в–плоская конструкция фильтра

Рисунок 3.23 – Типы оптических фильтров

Плоская конструкция фильтра — это комбинация стёкол с различными показателями преломления n1>n2. При прохождении через такой фильтр излучение с длинной волны λ2 испытывает полное внутреннее отражение, а излучение с длинной волны λ1 проходит, так как критические углы отражения у них разные (рисунок 3.23, в).

Оптические фильтры обеспечивают коэффициент отражения по интенсивности примерно 0,9.

3.6.4 Принцип двусторонней связи по одному волоконному световоду

Спектральное уплотнение позволяет не только увеличить информационную ёмкость оптического кабеля, но и осуществить двухстороннюю передачу по одному ВС. В технике оптической связи обычно используют два волоконных световода для передачи в прямом и обратном направлениях. Спектральное уплотнение, как видно из рисунка 3.24, позволяет осуществить одновременную двухстороннюю связь по одному ВС.

В заключении можно отметить, что спектральное уплотнение открывает широкие возможности развития сетей связи.

Рисунок 3.24 — Схема двухсторонней связи по одному ВС

Достоинствами спектрального уплотнения являются:

- повышение пропускной способности ВОК;

- возможность организации двухсторонней связи;

- наращивание информационной ёмкости уже проложенных оптических линий связи;

- осуществление передачи различных видов данных на различных несущих волнах в абонентских интегральных сетях связи многоцелевого назначения.

3.6.5 Типы мультиплексоров и демультиплексоров

Применяемые в линиях мультиплексоры и демультиплексоры должны иметь малые вносимые потери, а мультиплексоры, кроме того, обеспечивать высокую степень изоляции между каналами. В зависимости от длины волны используют четыре различных способа получения устройств связи (рисунок 3.25).

а–с дифракционной решёткой; б–с призмой; в–с хроматическим фильтром; г–с фотодетекторами

Рисунок 3.25 — Типы устройств связи селективных к длине волны

В основу работы этих устройств положены три чувствительных к длине волны эффекта:

Демультиплексоры, показанные на рисунке 3.25,а,б используют угловую дисперсию решётки или призмы. На рисуноке 3.25,в изображена конструкция для разделения каналов с помощью интерференционного фильтра, а на рисуноке 3.25,г – структура поглощающего типа, используемая как демультиплексор. Каждый поглотитель состоит из чувствительного к длине волны фотодиода.

Устройства с решёткой и призмой (рисунок 3.25,а,б) являются делителями с параллельным разделением каналов, а использующие фильтры и селективные фотодетекторы (рисунок 3.25, в, г) – с последовательным.

Последовательное разделение применяется при небольшом числе каналов, так как с ростом числа каналов пропорционально увеличивается число элементов схемы (светофильтров, делительных пластин, зеркал, фокусирующих элементов) и соответственно растут потери на излучение. Наиболее широко используются устройства с хроматическим фильтром (рисунок 3.25,в). Демультиплексоры такого типа выполнимы и в полностью волоконном исполнении без использования цилиндрических линз. В разрезе передающего волоконного световода расположен фильтр, чувствительный к длине волны.

Параллельное разделение возможно осуществить как для малого, так и для большого (несколько десятков) числа спектрально уплотнённых несущих в одном ВС. Параллельные детали представляют собой миниспектрометр. Как и спектрометр, делитель имеет диспергирующий элемент (решётку или призму), коллимирующий элемент (объектив или вогнутое зеркало), а также входную и выходную цепи (роль которых выполняют сердцевины излучающего и приёмных волоконных световодов). Схема с призмой не получила широкого распространения, так как призма ограничивает возможность миниатюризации устройства и характеризуется низкой дисперсией в диапазоне длин волн 1,1–1,6мкм. Материалы для изготовления призм со значительной угловой дисперсией имеют большие потери. Кроме того, дисперсия призм не постоянна по спектру. Наибольшее распространение получили устройства с дифракционной решёткой.

Примером устройства демультиплексора с решёткой является пятиканальный демультиплексор, изображённый на рисунке 3.26. Излучающий и пять приёмных ВС объединены в линейку, расположенную в фокальной плоскости объектива (фокусное расстояние 23,8мм, диаметр 14мм). Излучение из передающего ВС коллимируется объективом, дифрагирует на решётке и снова попадает в объектив, который в зависимости от длины волны фокусирует излучение на тот или иной приёмный ВС.

1–входной ВС; 2–выходные ВС; 3–объектив; 4–дифракционная решётка; 5–сечение по АА

Рисунок 3.26 – Схема устройства пятиканального демультиплексора

Решётка имеет несимметричные канавки. Параметры решётки (постоянная решётки d=4мкм, угол Θ=6,2 o ) выбраны так, что её максимальная дифракционная эффективность достигалась на центральной длине волны λ0=0,86мкм рабочего диапазона λ=0,82–0,88мкм. Спектральный интервал между каналами равен Δλ=25нм. Во всём диапазоне дифракционная эффективность составляет не более 90%, вносимые потери на разветвлении не превышают А1n=4дБ, переходные ослабления – C1n=30дБ.

3.6.6 Плотное мультиплексирование по длинам волн

Плотное мультиплексирование по длинам волн (DWDM) – это разновидность волнового мультиплексирования (WDM), при котором спектральный интервал между соседними длинами волн Δλ составляет 1.6нм и менее.

Мультиплексорам DWDM (в отличие от более традиционных WDM) присущи две отличительные черты:

- малые интервалы Δλ между мультиплексными каналами (1,6-0,8 или 0,4нм).

- использование только одного окна прозрачности 1550нм в пределах области усиления оптического усилителя (1530-1560нм).

Кроме того, поскольку мультиплексоры DWDM рассчитаны на работу с большим числом каналов (до 32-х и более), появились новые устройства, не имеющие аналогов в системах WDM. Из-за малых интервалов между каналами и необходимости работы с большим числом каналов одновременно, изготовление мультиплексоров DWDM требует значительно большей прецизионности по сравнению с WDM-мультиплексорами. Также важно обеспечить высокую направленность и развязку на полюсах DWDM-устройства. Всё это приводит к более высокой стоимости DWDM-устройств по сравнению с WDM.

Источник

Методы уплотнения волоконно-оптических линий связи

Использование одноволоконных систем передачи не исчерпывает всех возможностей дополнительного уплотнения ВОЛС.

Известны следующие методы уплотнения ВОЛС: временное, пространственное, частотное и спектральное.

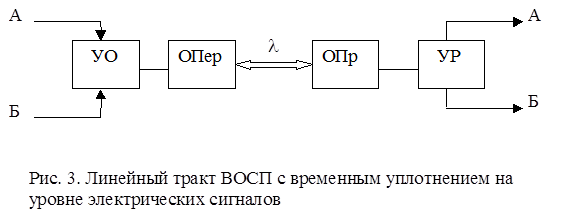

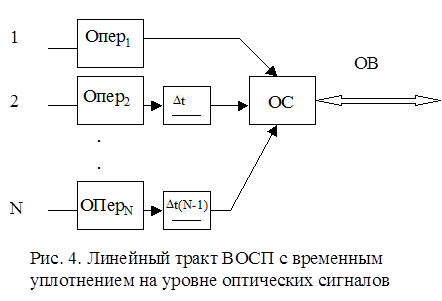

Временное уплотнение предполагает объединение нескольких информационных потоков в один. Объединение может быть осуществлено на уровне электрических сигналов и на уровне оптических сигналов.

|

УО — устройсттво объединения потоков;

|

УР — устройство разделение потоков

Пространственной уплотнениеиспользует преимущества ОВ: гибкость и малые размеры. Это позволяет создавать ОК, содержащим несколько десятков ОВ. Недостаток пространственного уплотнения: большой расход ОВ, который обладает большой стоимостью. Поэтому для ВОЛС с большими растояниями метод неэффективен.

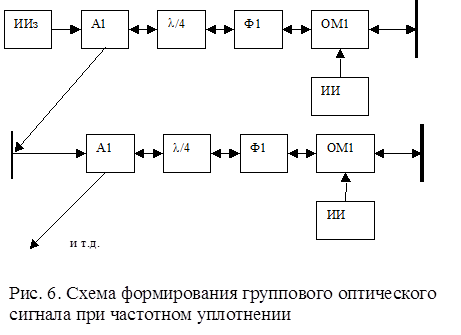

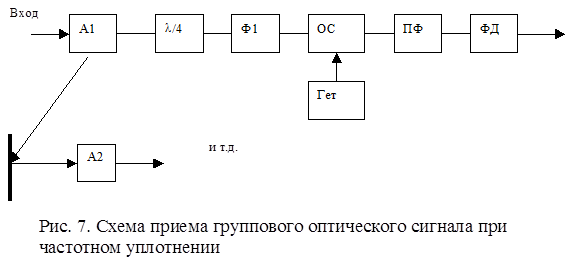

Частотное уплотнение (гетеродинное) и спектральное уплотнение.Частотное и спектральное уплотнение с точки зрения русского языка синонимы. Однако эти термины имеют различное смысловое значение. В этих системах каждая из поднесущих частот модулируется своим информационным сигналом. При этом для модулированой оптической поднесущей отводится некоторая полоса частот. Таким образом для формирования группового сигнала требуются близкорасположенные оптические несущие

Схема поясняющая принцип спектрального уплотнения имеет вид:

Спектральное уплотнение один из наиболее перспективных способов уплотнения. С помощью этого способа может быть достигнут максимальный экономический эффект.

УСО — устройство спектрального объединения;

УСР — устройство спектрального разделения.

УСО и УСР реализуются в виде оптических устройств, получивших название мультиплексоров (демультиплексоров). Работа этих устройств основана на различных оптических эффектах и устройствах: сложные оптические призмы, многослойные диэлектрические зеркала (интерференционные), дифракционные решетки и т.д.

Однако нестабильность линии излучения полупроводниковых лазеров, особенно при высокоскоростной модуляции, приводит к тому, что расстояние по спектру между рабочими длинами волн соседних каналов во много раз превышает полосу информационного сигнала. Поэтому для получения близко расположенных спектральных каналов в ВОСП используются различные несущие не от разных источников, а от одного с помощью сдвига оптической несущей.

|

Схема, поясняющая принцип формирования группового оптического сигнала имеет вид:

|

ИИз — источник оптического излучения;

l/4 — четверть-волновая пластина;

Ф1 — оптический фильтр;

ОМ — оптический модулятор;

ИИ — источник информации;

ОС — оптический смеситель;

ПФ — полосовой фильтр;

ФД — фазовый детектор.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник