c 9 до 18 по рабочим дням: +8 (495) 410-22-37

К разбивке пикетажа приступают после закрепления трассы знаками и в необходимых случаях створными вехами.

Пикет — это колышек, которым отмечают точку трассы.

Пикетаж разбивают обычно при помощи стальной ленты со шпильками. Горизонтальное проложение расстояния между соседними пикетами обычно равно 100 м за пределами застроенной части территории, а в городах и на территории промышленных предприятий — 40 или 50 м. Вообще же это расстояние принимают в зависимости от того, насколько подробно необходимо изучить рельеф по трассе и изобразить его на продольном профиле трассы.

В задачу пикетажиста входит:

- забивка кольев в пикетах и в некоторых промежуточных точках между ними;

- разбивка поперечников к трассе с обозначением кольями характерных точек;

- съемка полосы вправо и влево от трассы шириной, устанавливаемой в зависимости от ширины полосы отвода под данное сооружение; .

- разбивка на трассе главных точек кривой (конец, начало и середина кривой;

- ведение пикетажного журнала (рис. 80).

Нумерацию пикетных точек начинают в начальной точке трассы с нуля и продолжают ее до конца трассы. Каждая пикетная точка обозначается двумя колышками: «точкой» и «сторожком». В точке вровень с землей забивают колышек длиной 10—12 см и ставят на него рейку при нивелировании; рядом с точкой забивают сторожок — кол высотой 20—25 см; он забивается на 7з высоты и служит для отыскания «точки». На сторожке подписывают карандашом номер пикета.

Промежуточные точки, подлежащие нивелированию для дополнительной характеристики1 рельефа местности, обозначают только сторожками, на каждом из которых подписывают номер предыдущего пикета плюс расстояние в метрах от него до данной точки, например ПК 26+43. Поэтому эти точки называют плюсовыми.

На поперечниках точки обозначают только сторожками и подписывают на них номер поперечника и расстояние от трассы, сопровождаемое указанием, в какую сторону от трассы расположена данная точка, например «Попер. 17+право 20 м».

Если трасса проходит по поверхности, покрытой бетоном, асфальтом или камнем, то пикеты и другие точки обозначают краской или мелом с дополнительными пометками на ближайшем заборе, строениях и т. д. для облегчения отыскания точек при нивелировании.

Применяется также беспикетажное трассирование, причем отметки характерных точек трассы определяют обычно с помощью тахеометра, расстояние между точками определяют дальномером. В трудных природных условиях этот способ может иметь преимущества, хотя в каждом случае, очевидно, требуется подтверждение проектантов и строителей сооружения о возможности использования ими продольного профиля без пикетажа, т. е. с неравномерно расположенными вдоль трассы точками с известными отметками. Необходимая частота поперечников зависит от сложности форм рельефа в поперечном направлении к трассе, так как поперечники разбивают и нивелируют для освещения форм рельефа вправо и влево от трассы, в пределах принятой для данного сооружения ширины полосы съемки местности вдоль трассы. Ширина полосы съемки и длины поперечников на дорожных трассах обычно не менее 40 м (по 20 м в каждую сторону от трассы). Поперечники чаще всего располагаются перпендикулярно к трассе и разбивают либо эккером, либо теодолитом с применением стальной ленты и рулетки для измерения расстояний между нивелируемыми точками поперечника. Число последних должно обеспечивать возможность подсчета объема земляных и скальных работ при проектировании и возведении сооружения.

Чтобы выполнить геодезические работы по трассе в общепринятой системе координат и высот, трассу привязывают к пунктам геодезической опорной сети по меньшей мере в начале и конце трассы. Для контроля привязывают также и другие точки трассы. Например, трассы железных дорог привязывают не реже чем через каждые 50 км, если опорные пункты удалены от трассы на 3—10 км, и через 25 км, если пункты отстоят от нее на расстоянии до 3 км. После привязки трассы вычисляют координаты ее точек, пользуясь линейными и угловыми измерениями по трассе, позволяющими рассматривать трассу как теодолитный ход.

К нивелированию приступают после разбивки пикетажа хотя бы на части трассы, причем нйвелировщику передают пикетажный журнал, без которого нельзя начинать нивелирование. При техническом нивелировании по пикетажу различают два вида точек — связующие и промежуточные. Связующими являются задние и передние точки на каждой станции, а промежуточными — остальные. Связующими точками всегда бывают также реперы и икс-точки, выбираемые при нивелировании крутых склонов, когда в качестве связующих не могут быть использованы пикеты и плюсовые точки.

Источник

РАЗБИВКА ПИКЕТАЖА ПО ТРАССЕ. ПИКЕТАЖНЫЙ ЖУРНАЛ

Шсле завершения работ по трассированию участка автомобильной дороги, измерения углов поворота трассы и назначения радиусов закруглений приступают к разбивке пикетажа по трассе с расчетом и разбивкой на местности горизонтальных кривых.

Пикетаж обычно разбивают с использованием землемерной стальной 20-метровой ленты типа ЛЗ. Допустимая точность измерения длин линий по трассе автомобильных дорог нормируется 1:1000, а в трудных условиях пересеченной и горной местности — 1:500. К трассам мостовых переходов предъявляют более жесткие требования. Там допустимая точность измерения длин линий по трассе нормирована равной 1:2000.

Результаты измерений заносят в специальный пикетажный журнал, изготовленный из миллиметровой бумаги, вдоль середины каждой страницы которого проведена красная линия, изображающая условную выпрямленную ось трассы. Повороты трассы отмечанэт стрелками с надписями величин элементов закруглений. На трассе в пикетажном журнале

|

также показывают пикеты и их номера, плюсовые точки, номера и пикетажное положение вершин углов, притрассо-вые реперы. Кроме того, отмечают: границы угодий, ручьи, реки, овраги, болота, железные и автомобильные дороги, пересекаемые коммуникации, здания и сооружения и другие отдельные строения и объекты и т. д. Стрелками показывают направление поверхностного стока (рис. 25.11).

| Реп.НЧ |

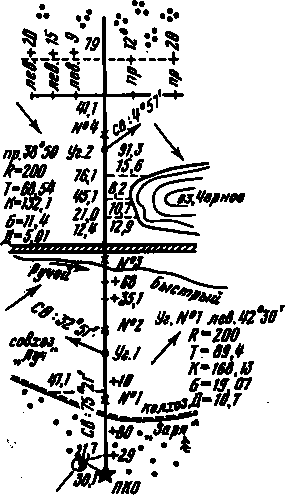

| Р и с. 25.11. Образец оформления пикетажного журнала |

Трассу обычно разбивают на участки длиной по 100 м, называемые пикетами. В практике изысканий автомобильных дорог встречаются отдельные пикеты длиной, несколько отличной от 100 м. Такие пикеты называют рублеными. Кроме того, при разбивке пикетажа сторожками обозначают еще и плюсовые точки, которыми отмечают характерные точки местности: места перегибов земной поверхности по

оси трассы, не совпадающие с положением пикетов; границы угодий (пащни, выгоны, леса, луга, болота); бровки дорог; урезы воды; места пересечений коммуникаций (нефтепродуктопроводы, водоводы, линии связи, ЛЭП и т. д.); вершины углов; главные точки трассы (начала и конца переходных и круговых кривых, середины кривых).

Пикеты на местности обозначают вбитыми вровень с землей надежными колышками — точками и забиваемыми в 15—20 см от точек сторожками — кольями высотой 50—60 см, на лицевой стороне которых, обращенных в сторону начала трассы, надписывают соответствующие номера пикетов (например, ПК 21). Плюсовые точки, как правило, обозначают только сторожками, на которых делают надписи (например, + 43,5), обозначающие расстояния в метрах от ближайшего меньшего пикета. Главные точки трассы обозначают на местности также, как и пикеты сторожками и точками. На сторожках делают соответствующие надписи (например, НК ПК 93+18,7$). Урезы воды обозначают надежными кольями, вбитыми вровень с поверхностью воды и сторожками с соответствующими надписями (например, Ур.в. 12.03.99 г. ПК 124+51.3).

При разбивке пикетажа методом прямоугольных координат ведут съемку притрассовой полосы шириной по 100 м в обе стороны от трассы, в масштабе 1:2000. При этом объекты, попадающие в пределы ожидаемой полосы постоянного отвода автомобильной дороги, снимают инструментально, а за пределами полосы отвода — глазомерно.

Источник

Разбивка пикетажа, поперечников, съемка полосы местности

Расстояния на трассе измеряют дважды. Сначала вместе с угловыми измерениями с помощью светодальномеров или мерных лент определяют расстояния между вершинами углов. При углах наклона более 2° измеренные расстояния уменьшают на величину поправки за наклон.

Второй раз расстояния измеряют для разбивки пикетажа, элементов кривых и поперечных профилей. Данные измерения выполняют обычно мерными лентами или 50-ти метровыми рулетками.

В зависимости от условий местности предельная относительная по-грешность линейных измерений допускается 1:1000 – 1:2000.

В ходе разбивки пикетажа одновременно выполняют съемку точек ситуации, расположенных вблизи трассы.

Пикетом принято называть конечные точки, обозначающие участки определенной длины. Для железных и автомобильных дорог пикетом считается отрезок в 100 метров. Пикет обозначают буквами «ПК» и числом, например, «ПК12» (рис. 80) указывает, что данная точка расположена на расстоянии 1200 м от начала трассы.

Рис. 80. Разбивка пикетажа

Пикеты закрепляют на местности, забивая вровень с землей кол. Рядом с ним (впереди него по ходу трассы, на расстоянии 20 – 25 см) забивают второй кол – сторожок, возвышающийся над поверхностью земли. На сторожке подписывают порядковый номер пикета, например ПК12.

Кроме пикетов на местности отмечают ещё плюсовые точки: рельефные – характерные перегибы рельефа местности (с точностью до 1 м) и контурные – пересекаемые трассой сооружения, водотоки, границы угодий, дороги (с точностью до 1 см). Плюсовые точки также закрепляют колышком и сторожком. На сторожке пишут номер пикета и расстояние от него в метрах. Например, ПК13+32, что означает 32 метров после ПК13 или 1332 м от начала трассы.

Там, где местность имеет заметный (более 1:5) поперечный уклон, на каждом пикете и плюсовой точке разбивают перпендикуляры к трассе, называемые поперечниками. Их разбивают в обе стороны от трассы длиной 15 – 30 м с таким расчетом, чтобы обеспечить съемку всей полосы местности. Конечные точки поперечников закрепляют точкой и сторожком, плюсовые точки, располагаемые в местах изменения наклона местности, – только сторожками. На них пишут расстояние от оси трассы: с буквой «П», если справа от оси, «Л» – слева (рис. 81).

Рис. 81. Разбивка поперечника.

Одновременно с разбивкой пикетажа по обеим сторонам от оси трассы выполняют съемку полосы местности. Ширина полосы съемки зависит от характера будущего сооружения и устанавливается соответствующими техническими инструкциями.

В полосе шириной 20 – 25 м с каждой стороны оси трассы съемку ведут инструментально, в основном методом перпендикуляров, а дальше – глазомерно.

Пикетажный журнал

При разбивке трассы ведут пикетажный журнал (рис. 82), изготовляемый из миллиметровой бумаги размером 10×15 см. Он является основным полевым документом при построении на продольном профиле трассы её плана и ситуации.

По середине страницы пикетажного журнала проводят прямую, изображающую ось трассы, на ней в масштабе 1:2000 штрихами отмечают положение пикетов и плюсовых точек, подписывая рядом с ними их значения. Каждую новую страницу начинают с пикета, которым закончена предыдущая. В местах поворота трассы от оси стрелкой указывают направление поворота и вблизи на свободном месте в столбик записывают величину угла поворота и элементы кривой. На оси трассы отмечают главные точки кривых (начало, середину и конец), подписывают их пикетаж. Напротив прямых участков трассы выписывают их румбы и длины. Ситуацию в журнале зарисовывают схематично, указывая расстояния от оси трассы до предметов и габариты строений.

Источник

Съемка ситуации

Все данные по разбивке заносят в пикетажный журнал; который является основным полевым документом в котором отражаются результаты разбивки трассы и съемки полосы (контурной съемки) вдоль трассы. Этот документ используется при отработке профиля трассы.

Форма журнала: блокнот (тетрадь) из листов миллиметровой бумаги формат 10х15 см.

Масштаб ведения журнала 1:2000

Журнал ведут по ходу разбивки и съёмки.

· посредине страницы проводят утолщенную линию, обозначающую ось трассы;

· через 5см (100м на местности) проводят поперечные черточки и справа пишут номера пикетов;

· также отличают плюсовые точки;

· справа и слева от трассы на 100м производится съемка местности и зарисовка ситуации способом перпендикуляров. Перпендикулярные линии до объектов обозначают стрелками и подписывают расстояние в метрах;

· объекты съемки обозначают условными знаками;

· при вершинах углов направление поворота указывают стрелками в сторону поворота и указывают α, R, Т,К,Б,Д, НК,КК;

· новая страница начинается с конечного пикета предыдущей станции;

· измеряют α (Ат) или румб первого прямого участка трассы;

Кроме пикетного журнала отрабатывается и план-трассы

· масштаб 1:2000 (в 1см 20м)

· нанести ось трассы

· пикетные отрезки (через 5см)

· положение репера для высотной привязки трассы

· измерить α (Ат) или румб первого прямого участка

· плюсовые промежуточные точки

· ситуация вдоль трассы в полосе до 100м

· углы поворота трассы и основные эл. кривых

— это проекция трассы на горизонтальную плоскость масштаб 1:5000 – 1:10000

· ось трассы красным цветом

· на плане показывают:

Ø пикеты, километры;

Ø главные точки круговых кривых;

Ø величину румба прямых углов и их протяженность;

Ø ситуация снятой полосы;

Закрепление поперечных отрезков трассы (поперечников)

Поперечные отрезки служат для оценки характеристики рельефа отдельных участков в перпендикулярном к ней направлении.

Точки перелома рельефа по поперечнику, а также его концы закрепляются копьями.

Длина поперечников до 100м

Количество поперечников зависит от характера рельефа и отражается в проектном задании:

· на каждом пикете;

· через один пикет;

· на плюсовых точках

Измерение ориентирного направления первого пр.

3. Измерение углов поворота трассы

Под углом поворота трассы понимают угол составленный продолжением предыдущего направления трассы и новым ее направлением

Углы поворота обозначают: αл, αп

Для определения угла поворота трассы на местности при вершине поворота теодолитом измеряют справа по ходу лежащие горизонтальные углы способом приемов β1 и β2…..

Угол поворота трассы вычисляют по формулам

При измерении углов β1 и β2 определяют и закрепляют на местности биссектрису угла

для разбивки круговых кривых поворота трассы

Источник