- Как происходит деление ядра? Типы деления ядра

- Способы деления клеток

- Бинарное деление

- Амитоз

- Митоз

- Фазы митоза

- Эндомитоз

- Значение митоза

- Мейоз

- Первое деление мейоза

- Второе деление мейоза

- Деление ядра

- Содержание

- Краткая история открытия

- Механизм деления

- Описание на основе капельной модели

- Оболочечные поправки. Двугорбый барьер деления

- Спонтанное деление

- Спонтанное деление ядер в основном состоянии

- Изомеры формы

- Делящиеся нуклиды

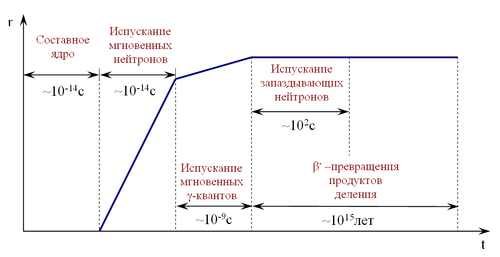

- Стадии процесса деления

- Энергия деления

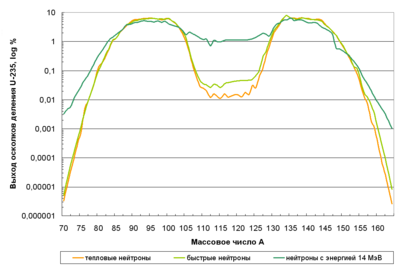

- Осколки деления

- Продукты деления

- Нейтроны деления

- Мгновенные нейтроны

- Запаздывающие нейтроны

- Применение

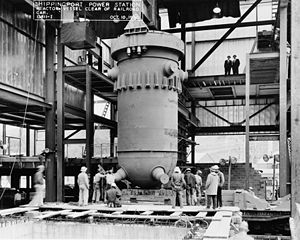

- Ядерные реакторы

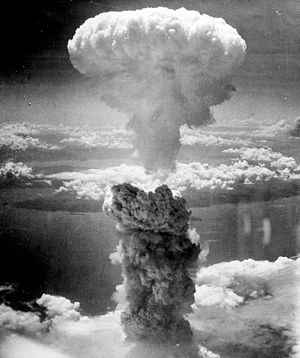

- Ядерное оружие

Как происходит деление ядра? Типы деления ядра

Каждая клетка начинает свою жизнь, когда отделяется от материнской, и заканчивает существование, давая возможность появиться своим дочерним клеткам. Природой предусмотрено больше одного способа деления их ядра, в зависимости от их строения.

Способы деления клеток

Деление ядра зависит от типа клетки:

— Бинарное деление (встречается у прокариотов).

— Амитоз (прямой способ деления).

— Митоз (встречается у эукариотов).

— Мейоз (предназначен для деления половых клеток).

Типы деления ядра детерминированы природой и соответствуют строению клетки и той функции, которую она выполняет в макроорганизме либо сама по себе.

Бинарное деление

Наиболее часто этот тип встречается у прокариотических клеток. Заключается он в удвоении кольцевой молекулы ДНК. Бинарное деление ядра называется так потому, что из материнской клетки появляются две одинаковые по размеру дочерние.

После того как генетический материл (молекула ДНК или РНК) подготовлен соответствующим образом, то есть увеличен вдвое, из клеточной стенки начинает формироваться поперечная перегородка, которая постепенно сужается и разделяет цитоплазму клетки на две приблизительно одинаковые части.

Второй процесс деления называется почкованием, или неравномерным бинарным делением. В этом случае на участке клеточной стенки появляется выпячивание, которое постепенно растет. После того как размеры «почки» и материнской клетки сравняются, они разделятся. А участок клеточной стенки синтезируется снова.

Амитоз

Это деление ядра похоже на описанное выше, с той разницей, что отсутствует удвоение генетического материала. Этот способ был впервые описан биологом Ремаком. Данное явление встречается в патологически измененных клетках (опухолевое перерождение), а также является физиологической нормой для ткани печени, хрящей и роговицы.

Процесс деления ядра называется амитозом, потому что клетка сохраняет свои функции, а не утрачивает их, как во время митоза. Это объясняет патологические свойства, присущие клеткам с данным способом деления. Кроме того, прямое деление ядра проходит без веретена деления, поэтому хроматин в дочерних клетках распределен неравномерно. В последующем такие клетки не могут использовать митотический цикл. Иногда в результате амитоза образуются многоядерные клетки.

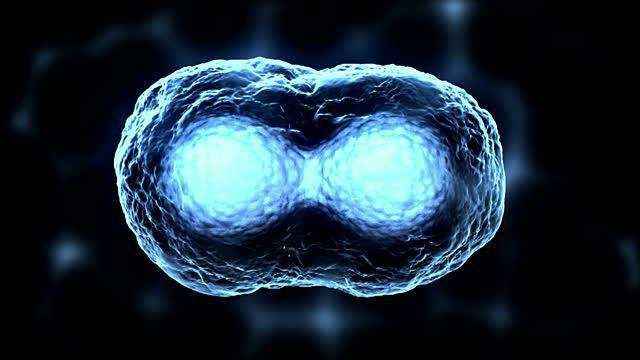

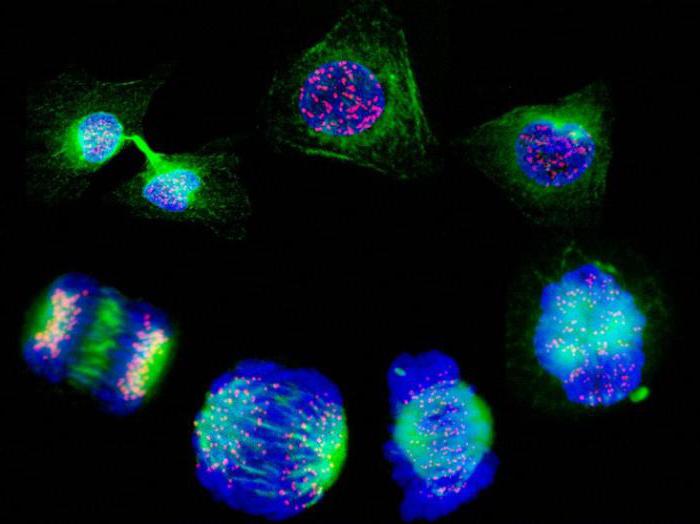

Митоз

Это непрямое деление ядра. Чаще всего встречается в эукариотических клетках. Главное отличие этот процесса заключается в том, что дочерние клетки и материнская содержат одинаковое число хромосом. Благодаря этому в организме поддерживается необходимое количество клеток, а также возможны процессы регенерации и роста. Первым митоз в животной клетке описал Флемминг.

Процесс деления ядра в данном случае разделяется на интерфазу и непосредственно митоз. Интерфаза – это состояние покоя клетки в промежутке между делениями. В ней можно выделить несколько фаз:

1. Пресинтетический период — клетка растет, в ней накапливаются белки и углеводы, активно синтезируется АТФ (аденозинтрифосфат).

2. Синтетический период – генетический материал увеличивается вдвое.

3. Постсинтетический период – клеточные элементы удваиваются, появляются белки, из которых состоит веретено деления.

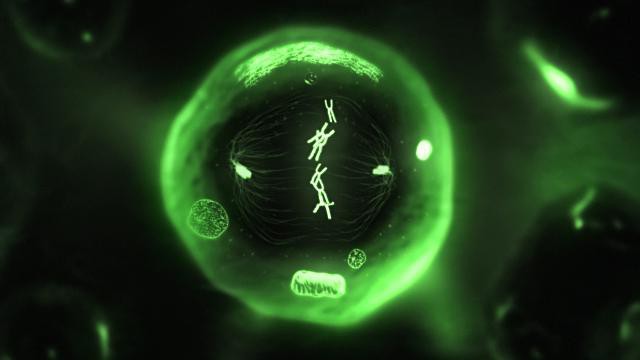

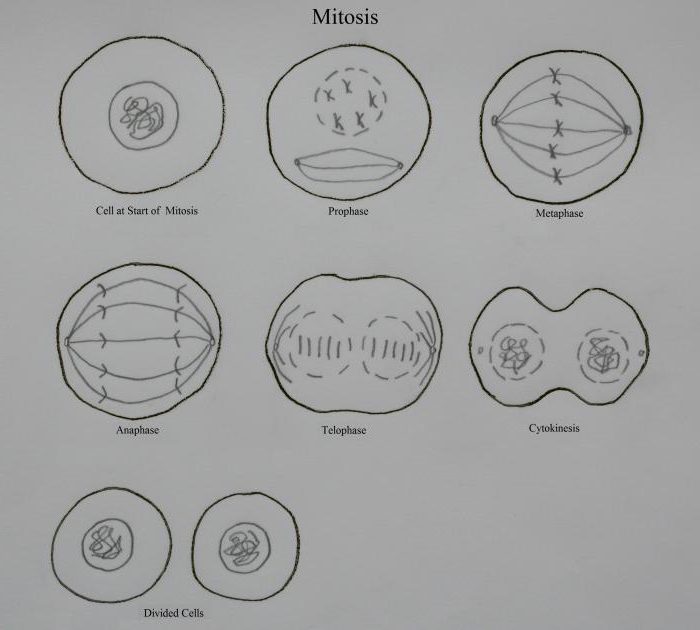

Фазы митоза

Деление ядра эукариотической клетки – это процесс, для которого необходимо образование дополнительной органеллы – центросомы. Она расположена рядом с ядром, и основной ее функцией является формирование новой органеллы — веретена деления. Данная структура помогает равномерно распределить хромосомы между дочерними клетками.

Выделяют четыре фазы митоза:

1. Профаза: хроматин в ядре конденсируется в хроматиды, которые возле центромеры собираются, попарно образуя хромосомы. Ядрышки распадаются, к полюсам клетки расходятся центриоли. Образуется веретено деления.

2. Метафаза: хромосомы располагаются в линию, проходящую через центр клетки, формируя метафазную пластинку.

3. Анафаза: хроматиды из центра клетки расходятся к полюсам, а затем и центромера разделяется надвое. Такое движение возможно благодаря веретену деления, нити которого сокращаются и растягивают хромосомы в разные стороны.

4. Телофаза: формируются дочерние ядра. Хроматиды снова превращаются в хроматин, формируется ядро, а в нем – ядрышки. Заканчивается все разделением цитоплазмы и образованием клеточной стенки.

Эндомитоз

Увеличение генетического материала, которое не предусматривает деление ядра, называется эндомитозом. Он обнаружен в клетках растений и животных. В данном случае не происходит разрушения цитоплазмы и оболочки ядра, но хроматин превращается в хромосомы, а затем снова деспирализуется.

Этот процесс позволяет получить полиплоидные ядра, в которых увеличено содержание ДНК. Подобное встречается в колониеобразующих клетках красного костного мозга. Кроме того, наблюдаются случаи, когда молекулы ДНК увеличиваются в два раза, а число хромосом остается прежним. Они носят название политенных, и их можно обнаружить в клетках насекомых.

Значение митоза

Митотическое деление ядра – это способ поддержания постоянного набора хромосом. Дочерние клетки имеют такой же набор генов, как и материнская, и все характеристики, ей присущие. Митоз необходим для:

— роста и развития многоклеточного организма (из слияния половых клеток);

— перемещения клеток из нижних слоев в более верхние, а также замены клеток крови (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов);

— восстановления поврежденных тканей (у некоторых животных способности к регенерации являются необходимым условием для выживания, например, у морских звезд или ящериц);

— бесполого размножения растений и некоторых животных (беспозвоночных).

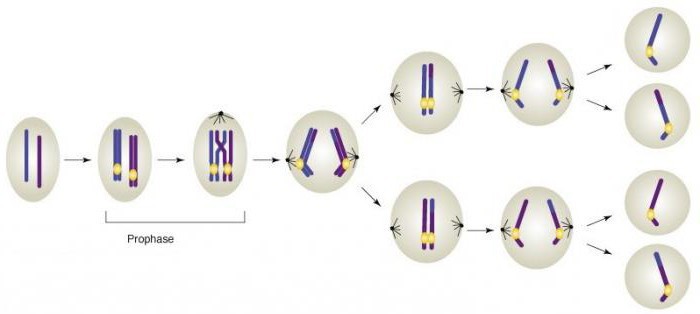

Мейоз

Механизм деления ядер половых клеток несколько отличается от соматических. В результате него получаются клетки, которые имеют в два раза меньше генетической информации, чем их предшественники. Это необходимо для того, чтобы поддерживать постоянное количество хромосом в каждой клетке организма.

Мейоз проходит в два этапа:

Правильное течение данного процесса возможно только в клетках с четным набором хромосом (диплоидным, тетраплоидным, гексапроидным и т. д.). Конечно, остается возможность прохождения мейоза и в клетках с нечетным набором хромосом, но тогда потомство может оказаться нежизнеспособным.

Именно этот механизм обеспечивает стерильность в межвидовых браках. Так как в половых клетках находятся различные наборы хромосом, это затрудняет их слияние и появление жизнеспособного или фертильного потомства.

Первое деление мейоза

Название фаз повторяет таковые в митозе: профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Но имеется ряд существенных различий.

1. Профаза: удвоенный набор хромосом совершает ряд превращений, проходя пять стадий (лептотена, зиготена, пахитена, диплотена, диакинез). Происходит все это благодаря конъюгации и кроссинговеру.

Конъюгация – это сближение гомологичных хромосом. В лептотене между ними образуются тонкие нити, затем в зиготене хромосомы соединяются попарно и в результате получаются структуры из четырех хроматид.

Кроссинговер – процесс перекрестного обмена участками хроматид между сестринскими или гомологичными хромосомами. Это происходит на стадии пахитены. Формируются перекрестки (хиазмы) хромосом. У человека таких обменов может быть от тридцати пяти до шестидесяти шести. Результатом данного процесса является генетическая неоднородность получаемого материала, или изменчивость половых клеток.

Когда наступает стадия диплотены, комплексы из четырех хроматид разрушаются и сестринские хромосомы взаимоотталкиваются. Диакинез завершает переход от профазы к метафазе.

2. Метафаза: хромосомы выстраиваются возле экватора клетки.

3. Анафаза: хромосомы, все еще состоящие из двух хроматид, расходятся к полюсам клетки.

4. Телофаза: веретено деления разрушается, в результате чего образуются две клетки с гаплоидным набором хромосом, имеющие удвоенное количество ДНК.

Второе деление мейоза

Этот процесс еще иначе называют «митозом мейоза». В момент между двумя фазами удвоения ДНК не происходит, и во вторую профазу клетка вступает с тем же набором хромосом, который у нее остался после телофазы 1.

1. Профаза: хромосомы конденсируются, проходит разделение клеточного центра (его остатки расходятся к полюсам клетки), разрушается оболочка ядра и формируется веретено деления, расположенное перпендикулярно к веретену из первого деления.

2. Метафаза: хромосомы располагаются на экваторе, образуется метафазная пластинка.

3. Анафаза: хромосомы делятся на хроматиды, которые расходятся в разные стороны.

4. Телофаза: в дочерних клетках образуется ядро, хроматиды деспирализуются в хроматин.

В конце второй фазы из одной материнской клетки мы имеем четыре дочерних с половинным набором хромосом. Если мейоз происходит совместно с гаметогенезом (то есть образованием половых клеток), то деление проходят резко, неравномерно, и формируется одна клетка с гаплоидным набором хромосом и три редукционных тельца, не несущих необходимой генетической информации. Они необходимы для того, чтобы в яйцеклетке и сперматозоиде сохранялась только половина генетического материала родительской клетки. Кроме того, такая форма деления ядра обеспечивает появление новых комбинаций генов, а также наследование чистых аллелей.

У простейших существует вариант мейоза, когда происходит только одно деление в первую фазу, а во вторую наблюдается кроссинговер. Ученые предполагают, что данная форма является эволюционным предшественником обычного мейоза многоклеточных организмов. Возможно, существуют и другие способы деления ядра, о которых ученые еще не знают.

Источник

Деление ядра

Ядерная физика Ядерная физика | ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| Атомное ядро · Радиоактивный распад · Ядерная реакция · Термоядерная реакция | ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| См. также: Портал:Физика |

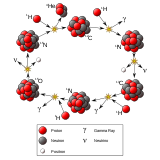

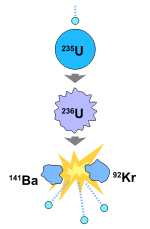

Деле́ние ядра́ — процесс расщепления атомного ядра на два (реже три) ядра с близкими массами, называемых осколками деления. В результате деления могут возникать и другие продукты реакции: лёгкие ядра (в основном альфа-частицы), нейтроны и гамма-кванты. Деление бывает спонтанным (самопроизвольным) и вынужденным (в результате взаимодействия с другими частицами, прежде всего, с нейтронами). Деление тяжёлых ядер — экзотермический процесс, в результате которого высвобождается большое количество энергии в виде кинетической энергии продуктов реакции, а также излучения. Деление ядер служит источником энергии в ядерных реакторах и ядерном оружии.

Содержание

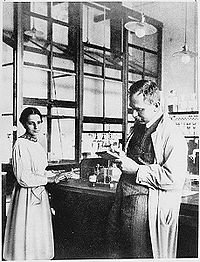

Краткая история открытия

Почти сразу после открытия нейтрона в 1932 году Джеймсом Чедвиком начались исследования их взаимодействия с ядрами. В этом же году в США Эрнест Лоуренс запустил первый циклотрон, а в Англии Джон Кокрофт и Эрнест Уолтон построили первый ускоритель протонов, способный расщеплять ядра.

В ближайшие годы несколькими учёными — Нильсом Бором, Яковом Френкелем и Джоном Уилером были разработаны важнейшие теоретические модели — капельная модель ядра и составное ядро, которые вплотную приблизили их к открытию деления. В 1934 году Ирен Кюри и Фредериком Жолио была открыта искусственная радиоактивность, ставшая серьёзным толчком на пути к открытию. В это же время Энрико Ферми с сотрудниками подвергали различные элементы облучению пучком нейтронов. Среди этих элементов они исследовали и уран — самый тяжёлый из существующих в природе элементов. Выводы, которые сделал Ферми из своих экспериментов, были сведены им к открытию трансурановых элементов и также не привели к разгадке реакции деления, так как дальнейшие результаты экспериментов для Ферми стали непонятными и неожиданными.

Только через 5 лет, в 1939 году Отто Ганом и Фрицем Штрассманом был открыт процесс деления ядер. Эти учёные решили проверить необъяснимые результаты опытов, которые осуществили в Париже Ирен Кюри и Павел Савич [1] . После облучения урана медленными нейтронами немецкие физики выделили радиоактивный продукт, который выпал в осадок при химической реакции на барий. Сначала они предположили, что выделенный элемент — изотоп радия, химически родственного барию, однако дальнейшие исследования привели их к заключению, что выделенный продукт является барием, а не более тяжёлым элементом с аналогичными свойствами. Эта гипотеза, опубликованная в статье «О доказательстве возникновения щёлочноземельных металлов при облучении урана нейтронами и их свойствах» [2] , содержала революционное заключение, что облучение ядра урана (Z=92) нейтронами может привести к образованию ядра с массой примерно в 2 раза меньше первоначальной (для бария Z=56).

Вскоре после этого Отто Фриш и Лиза Мейтнер дали физическое объяснение процесса деления ядра урана, о чём Фриш незамедлительно сообщил Бору. Во вскоре опубликованной статье [3] Фриш и Мейтнер впервые употребили термин «деление» (англ. fission ), подсказанный Фришу американским биологом Арнольдом.

Тем временем Бор на знаменитой конференции по теоретической физике в Вашингтоне 26 января 1939 года сообщил об открытии деления урана. Не дожидаясь конца доклада, физики один за другим стали покидать заседание, чтобы проверить сообщение в своих лабораториях.

Летом 1939 года Бор и Уилер представили статью «Механизм деления ядер» [4] , в которой было дано объяснение механизма деления ядра на основе капельной модели ядра. Эта модель, которая могла бы предсказать деление ядер, начала активно работать при объяснении его механизма [5] [6] [7] [8] .

Механизм деления

Процесс деления может протекать только в том случае, когда потенциальная энергия начального состояния делящегося ядра превышает сумму масс осколков деления. Поскольку удельная энергии связи тяжёлых ядер уменьшается с увеличением их массы, это условие выполняется почти для всех ядер с массовым числом

Однако, как показывает опыт, даже самые тяжёлые ядра делятся самопроизвольно с очень малой вероятностью. Это означает, что существует энергетический барьер (барьер деления), препятствующий делению. Для описания процесса деления ядер, включая вычисление барьера деления, используется несколько моделей, но ни одна из них не позволяет объяснить процесс полностью.

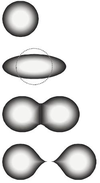

Описание на основе капельной модели

Традиционно механизм деления рассматривается в рамках капельной модели ядра, этот подход восходит к работе Бора и Уилера 1939 года [4] .

Для деления с большой вероятностью тяжёлое ядро должно получить энергию извне, превышающую значение барьера деления. Так, после присоединения нейтрона ядро обладает энергией возбуждения, равной сумме энергии отделения [9] (энергии связи [10] [11] [12] ) нейтрона и кинетической энергии захваченного нейтрона. Этой дополнительной энергии может быть достаточно, чтобы ядро перешло в возбуждённое состояние с интенсивными колебаниями.

Физически аналогичную ситуацию можно получить, если поместить каплю воды на горячую горизонтальную поверхность. Если поверхность достаточно горячая, то капля будет плавать на изолирующем слое пара, поддерживающем её над поверхностью в свободном состоянии. При этом могут возникнуть колебания формы капли, при которых она примет последовательно шарообразную и эллипсоидальную форму. Такое колебательное движение представляет собой состояние динамического равновесия между инерционным движением вещества капли и поверхностным натяжением, которое стремится поддерживать сферически симметричную форму капли. Если силы поверхностного натяжения достаточно велики, то процесс вытягивания капли прекратится раньше, чем капля разделится. Если же кинетическая энергия инерционного движения вещества капли окажется большой, то капля может принять гантелеобразную форму и при своём дальнейшем движении разделиться на две части [11] .

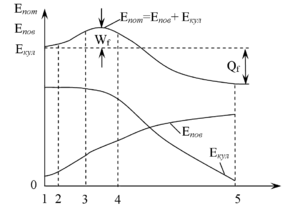

В случае ядра процесс происходит аналогично, только к нему добавляется электростатическое отталкивание протонов, действующее как дополнительный фактор против ядерных сил, удерживающих нуклоны в ядре. Если ядро находится в возбуждённом состоянии, то оно совершает колебательные движения, связанные с отклонениями его формы от сферической. Максимальная деформация увеличивается с ростом энергии возбуждения и при некотором её значении может превысить критическое значение, что приведёт к разрыву исходной капли и образованию двух новых. Колебательные движения возможны под действием сил поверхностного натяжения (аналог ядерных сил в капельной модели ядра) и кулоновских. На поясняющем рисунке показано изменение потенциальной энергии и отдельных её составляющих в процессе деления заряженной капли. Энергия поверхностного натяжения резко возрастает с ростом малых деформаций (состояния 1—3) и остаётся практически неизменной после того, как капля приобретает гантелевидную форму (3—4). Энергия кулоновского взаимодействия плавно уменьшается с ростом деформаций практически во всём диапазоне состояний. Ядра, образовавшиеся после деления исходного ядра, разлетаются в противоположные стороны под действием кулоновских сил и потенциальная энергия превращается в кинетическую (4—5). В итоге суммарная потенциальная энергия возрастает до момента деления капли, а затем уменьшается.

Барьер деления

Энергетически выгодно деление тяжёлых ядер (

| A | 16 | 60 | 100 | 140 | 200 | 236 |

|---|---|---|---|---|---|---|

, МэВ , МэВ | −14,5 | −16 | 13,5 | 44 | 135 | 205 |

, МэВ , МэВ | 18,5 | 48 | 47 | 62 | 40 | 6 |

Таким образом, для реализации процесса деления с большой вероятностью ядро должно получить извне энергию, превышающую значение барьера деления. Такую энергию можно передать ядру различными способами (облучение гамма-квантами, бомбардировка частицами и др.). Из всех возможных способов практическое применение нашёл лишь один — образование возбуждённого составного ядра путём присоединения к исходному ядру нейтрона, вклад других способов деления в ядерных реакторах (в том числе фотоделение гамма-квантами) составляет меньше 1 %. Деление нейтронами имеет огромное преимущество по сравнению с другими по двум причинам:

- пороговое значение кинетической энергии для нейтрона меньше, чем для гамма-кванта, приблизительно на величину

(энергия связи нейтрона в составном ядре), что следует из формулы для энергии возбуждения составного ядра;

- деление ядер нейтронами сопровождается испусканием нейтронов, что создаёт основу для протекания цепной реакции деления[13] .

Оболочечные поправки. Двугорбый барьер деления

Описание на основе капельной модели не в состоянии объяснить некоторые существенные особенности процесса деления, в частности, асимметрию масс осколков [14] . Кроме того, параметры спонтанно делящихся ядерных изомеров и характер зависимости сечения реакции деления от энергии вызывающих её нейтронов свидетельствуют о том, что барьер деления тяжёлых ядер имеет не один, а два максимума (двугорбый барьер деления), между которыми находится вторая потенциальная яма. Упомянутые изомеры (первым из которых был открыт 242m Am) соответствуют наиболее низкому энергетическому уровню ядра во второй потенциальной яме [15] .

Эти особенности деления получают своё объяснение при учёте оболочечных поправок к энергии, вычисляемой с помощью капельной модели. Соответствующий метод был предложен Струтинским в 1966 году [16] . Оболочечные эффекты выражаются в увеличении или уменьшении плотности уровней энергии ядра; они присущи как сферически симметричным, так и деформированным состояниям ядер [17] . Учёт этих эффектов усложняет зависимость энергии от параметра деформации по сравнению с капельной моделью. Для большинства ядер актиноидов в этой зависимости появляется вторая потенциальная яма, соответствующая сильной деформации ядра. Глубина этой ямы меньше глубины первой ямы (соответствующей основному состоянию ядра) на 2—4 МэВ [18] .

В общем случае деформация делящегося ядра описывается не одним, а несколькими параметрами. В таком многопараметрическом пространстве ядро может двигаться от начального состояния к точке разрыва различными путями. Такие пути называются модами (или каналами) деления [19] . Так, в делении 235 U тепловыми нейтронами выделяют три моды [20] [21] . Каждая мода деления характеризуется своими значениями асимметрии масс осколков деления и их полной кинетической энергии.

Спонтанное деление

В некоторых случаях ядро может делиться самопроизвольно, без взаимодействия с другими частицами. Этот процесс называется спонтанным делением. Спонтанное деление — один из основных видов распада сверхтяжёлых ядер.

Спонтанное деление ядер в основном состоянии

Делению ядер, находящихся в основном состоянии, препятствует барьер деления.

Из рассмотрения механизма деления следует, что условие большой вероятности деления (соизмеримой с вероятностями других взаимодействий нейтронов с ядром) можно записать в виде:

то есть энергия возбуждения составного ядра должна быть не меньше барьера деления этого ядра. Деление возможно и при

Механизм этого процесса объясняется в рамках квантовой механики и аналогичен механизму излучения α-частицы, проходящей через потенциальный барьер. Это так называемый туннельный эффект, из объяснения которого следует, что проницаемость любого энергетического барьера отлична от нуля, хотя и уменьшается с увеличением ширины и высоты барьера.

Вероятность спонтанного деления определяется в первую очередь проницаемостью барьера деления. В первом приближении (в рамках капельной модели) барьер деления уменьшается с ростом параметра деления

| Ядро |  , , лет [23] |  , , лет [24] | Доля спонтанного деления, % [24] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 235 U | (1,0 ± 0,3)·10 19 | (7,04 ± 0,01)·10 8 | 7·10 −9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 238 U | (8,2 ± 0,1)·10 15 | (4,468 ± 0,003)·10 9 | 5,5·10 −5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 239 Pu | (8 ± 2)·10 15 | (2,411 ± 0,003)·10 4 | 3·10 −10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 240 Pu | (1,151 ± 0,04)·10 9 | (6,564 ± 0,011)·10 3 | 5.7·10 −6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

реакторах на быстрых нейтронах [25] [26] . Для изучения свойств спонтанного деления зачастую используются более тяжёлые нуклиды, в первую очередь 252 Cf. В спонтанном делении нуклидов с  , в отличие от более лёгких ядер, превалирует симметричная мода (с примерно равными массами осколков деления) [27] . , в отличие от более лёгких ядер, превалирует симметричная мода (с примерно равными массами осколков деления) [27] . Изомеры формыДля некоторых нуклидов с зарядовым числом от 92 до 97 (от урана до берклия) обнаружены возбуждённые состояния с малым периодом полураспада по спонтанному делению. Вероятность спонтанного деления для этих состояний в среднем в 10 26 раз превосходит вероятность спонтанного деления для основных состояний соответствующих ядер. Эти состояния соответствуют нижнему уровню энергии ядра во второй потенциальной яме. Они характеризуются высокой степенью деформации и называются изомерами формы [28] . Высокая вероятность спонтанного деления изомеров формы объясняется значительно меньшей шириной барьера деления — делению из второй потенциальной ямы препятствует только внешний пик барьера деления. В свою очередь, внутренний пик препятствует гамма-переходу в основное состояние ядра. Поэтому основной модой распада изомеров формы является спонтанное деление — эти изомеры известны у 35 нуклидов актиноидов (включая обнаруженный в 1994 году 233m Th), и лишь для двух из них ( 236m U и 238m U) наблюдается изомерный гамма-переход [29] . Энергия изомеров формы составляет от 2 до 4 МэВ, соответствуя минимуму энергии во второй потенциальной яме. Периоды полураспада — от наносекунд до миллисекунд. Наибольший период полураспада — 14 мс — наблюдается у 242m Am, открытого первым из изомеров формы [30] [31] [32] [33] . Делящиеся нуклидыКак следует из теории составного ядра, минимальное значение энергии составного ядра

|

(энергия связи нейтрона в составном ядре), что следует из формулы для энергии возбуждения составного ядра;

(энергия связи нейтрона в составном ядре), что следует из формулы для энергии возбуждения составного ядра;

равно энергии связи нейтрона в этом ядре

равно энергии связи нейтрона в этом ядре

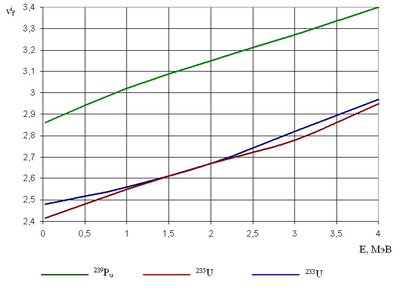

, образующихся при делении, зависит от сорта ядра-мишени и энергии налетающего нейтрона. Наблюдается заметный рост

, образующихся при делении, зависит от сорта ядра-мишени и энергии налетающего нейтрона. Наблюдается заметный рост  ,

, — значение

— значение

США

США Франция

Франция Словакия

Словакия Япония

Япония Бельгия

Бельгия Россия

Россия Украина

Украина Ю.Корея

Ю.Корея Венгрия

Венгрия

Китай

Китай Великобритания

Великобритания