Осмотическое давление и его измерение

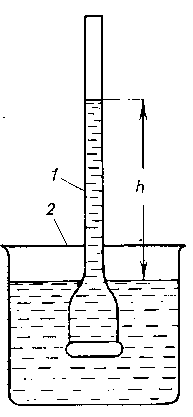

Прибор, применяемый для количественного изучения осмоса, называется осмометром. Простейший осмометр представляет собой сосуд 1, дно которого является полупроницаемой перегородкой. К сосуду приварен тонкий капилляр. Сосуд 1 содержит разбавленный раствор сахара. Полупроницаемая перегородка (дно сосуда 1) может пропускать только молекулы воды (но не молекулы сахара!). Если сосуд 1 опустить в стакан 2, заполненный водой, то молекулы воды будут диффундировать в сосуд 1, где концентрация молекул воды меньше, чем в стакане 2.

Сила (на единицу площади), заставляющая растворитель переходить через полупроницаемую перегородку в раствор (находящийся при том же внешнем давлении, что и растворитель), называется осмотическим давлением.

Рис 1. Простейший прибор для измерения осмотического давления: 1 – внутренний стакан; 2 – внешний стакан.

Вследствие осмоса уровень раствора в сосуде 1 повышается, создавая дополнительное давление, которое препятствует осмосу. При некоторой высоте h столба жидкости в сосуде 1 дополнительное давление достигает такой величины, при которой осмос прекращается. Устанавливается равновесие между раствором данной концентрации и чистым растворителем, разделёнными полупроницаемой перегородкой. Увеличивая извне давление в сосуде 1, можно заставить воду переходить из сосуда 1 во внешний сосуд 2. При этом концентрация раствора в сосуде 1 будет возрастать до тех пор, пока не достигнет значения, соответствующего увеличенному давлению; установится новое равновесие между раствором и растворителем.

равновесию между раствором заданной концентрации и чистым растворителем, разделёнными полупроницаемой перегородкой, соответствует определённое гидростатическое давление в сосуде с раствором.

Гидростатическое давление, равное высоте h, препятствующее односторонней диффузии растворителя, численно равно осмотическому давлению πосм раствора.

В 1887 г ботаник Пфеффер экспериментально установил две закономерности, которым подчиняется осмотическое давление неэлектролита.

1. В разбавленных растворах неэлектролита при данной температуре осмотическое давление прямо пропорционально концентрации

2. При одной и той же концентрации С (моль/л) осмотическое давление разбавленного раствора прямо пропорционально абсолютной температуре

Вант-Гофф обратил внимание на аналогию между законами Пфеффера и газовыми законами Гей-Люссака и Бойля-Мариотта. Анализируя числовые данные, он пришел к выводу, что величину осмотического давления можно вычислять по следующей формуле:

где С – концентрация вещества в растворе, R – универсальная газовая постоянная, Т – абсолютная температура.

Это выражение носит название закона Вант-Гоффа для осмотического давления. Приведём формулировку закона, данную Вант-Гоффом:

Осмотическое давление разбавленного раствора неэлектролита равно тому давлению, которое производило бы растворённое вещество, если бы оно при той же температуре находилось в газообразном состоянии и занимало объём, равный объёму раствора.

Однако, несмотря на сходство с уравнением состояния идеальных газов, аналогия между осмотическим и газовым давлением случайна.

В биологических жидкостях (моча, плазма, слюна, молоко и др.) в больших количествах содержатся неорганические и органические вещества в виде молекул, ионов и коллоидных частиц. Их суммарная концентрация носит название осмотической концентрации (или осмолярности). и именно эта величина должна быть использована в уравнении Вант-Гоффа.

Осмолярная концентрация – суммарное молярное количество всех кинетически активных, т.е.э способных к самостоятельному движению, частиц, содержащихся в 1 литре раствора, независимо от их формы, размера и природы.

Осмолярная концентрация раствора связана с его молярной концентрацией через изотонический коэффициент cосм =ic(x). Это очень важно учитывать при приготовлении физиологических растворов. Осмотические свойства тканей следует учитывать также и в медицине при внутривенных вливаниях лекарств. Вводимый раствор не должен быть токсичным, а кроме того, необходимо, чтобы его осмотическое давление было таким же, как у кровяной плазмы, иначе говоря, вводимый раствор должен иметь такое же осмотическое давление. Например, так называемый физиологический раствор, который можно вводить человеку внутривенно в больших количествах, является изотоническим раствором хлорида натрия. При приготовлении физиологических растворов необходимо учитывать их осмотические свойства.

Роль осмотических явлений в различных физиологических процессах чрезвычайно велика. Постоянство осмотического давления (изоосмия) тех или иных физиологических сред (плазма, внутриклеточная жидкость, моча и т.д.) представляют собой фундаментальное физико-химическое требование гомеостаза. Осмотическое давление плазмы крови человека составляет около 8 атмосфер, у рыб ≈ 15, у отдельных растений может достигать 100, а у прорастающих семян – до 400 атмосфер. Столь высокие значения осмотического давления достигаются за счёт суммарного эффекта растворённых неорганических веществ. В плазме наиболее значимым компонентом является NaCl.

На долю ВМС – белков – приходится незначительная часть от общего давления, называемая онкотическим давлением. Величина онкотического давления крови, вызываемого альбуминами и глобулинами, составляет 0,03 – 0,04 атм. Однако эта незначительная составляющая от общего осмотического давления играет принципиальную роль в некоторых физиологических процессах.

Осмотический метод применим также для определения молекулярной массы высокомолекулярных соединений. Зависимость осмотического давления растворённого вещества от его концентрации описывается соотношением

где g – масса вещества в граммах, М – молярная масса полимера.

Для электролитов, в растворах которых при диссоциации молекул увеличивается число частиц, Вант-Гофф предложил использовать изотонический коэффициент i, который учитывает изменение числа частиц в растворе. Физический смысл этого коэффициента следующий:

i = число всех частиц в растворе/число исходных частиц

Для растворов неэлектролитов i = 1, а для растворов электролитов вследствие диссоциации их молекул i > 1:

Если в растворе идёт процесс ассоциации частиц, то i Снаруж.; πосм(внутр.) > πосм(наруж.).

В результате эндосмоса вода диффундирует в клетку, происходит набухание клетки с появлением напряженного состояния клетки, называемого тургор. В растительном мире тургор помогает растению сохранять вертикальное положение и определённую форму.

Если разница в концентрациях наружного и внутреннего раствора достаточно велика, а прочность оболочки клетки небольшая, то эндосмос приводит к разрушению клеточной мембраны и лизису клетки. (Напомним, что лизис это разрушение, распад, растворение клеток).

Эндосмос является причиной гемолиза (гематолиза) – разрушения эритроцитов крови с выделением в окружающую среду гемоглобина. В норме гемолиз завершает жизненный цикл эритроцитов (приблизительно 125 суток) и происходит в организме человека и животных непрерывно. Патологический гемолиз происходит под влиянием гемолитических ядов, холода, некоторых лекарственных веществ и других факторов.

Кроме эндосмоса возможен экзосмос:

экзосмос – это движение растворителя из осмотической ячейки в окружающую среду.

В результате экзосмоса вода диффундирует из клетки в плазму и происходит сжатие и сморщивание оболочки клетки, называемое плазмолизом. Экзосмос имеет место, если клетка оказывается в гипертонической среде. Явление экзосмоса наблюдается, например, при посыпании ягод или фруктов сахаром, а овощей, мяса, рыбы – солью. При этом происходит консервирование продуктов питания благодаря уничтожению микроорганизмов вследствие их плазмолиза.

Любое нарушение осмотического давления в тканях вызывает различные заболевания (так, например, отёки связаны с нарушением осморегуляции).

Временные нарушения осмотических свойств тканей вызывают различные физиологические ощущения. Например, чувство жажды, возникающее после приёма большого количества солёной пищи, связано с тем, что при этом возрастает содержание солей в клеточном соке организма. Потребность организма в воде для уменьшения осмотического давления тканевых растворов проявляется в виде чувства жажды. Известно, что в период сильной жары туристам и солдатам во время походов, а также рабочим горячих цехов дают солёное питьё (а ещё лучше поваренную соль). Этот, на первый взгляд, парадокс объясняется весьма просто. При сильной жаре с потом из организма удаляется значительное количество солей. Поскольку содержание солей в поте выше, чем в клеточном соке тканей человека, это приводит к нарушению осморегуляции, и осмотическое давление тканей становится ниже нормального. Однако организм на любое отклонение (как на повышение, так и на понижение осмотического давления) отвечает одинаковой реакцией – чувством жажды. Человек пьёт воду, но она только усиливает жажду. Чтобы избавиться от жажды, надо увеличить осмотическое давление тканей, то есть ввести в них не воду, а дополнительное количество солей.

Основную задачу осморегуляции выполняют почки. Осмотическое давление мочи в норме значительно выше, чем плазмы крови, что обеспечивает активный транспорт из крови в почку. Осморегуляция осуществляется под контролем ферментативных счистем. Нарушение их деятельности приводит к патологическим процессам. Так, например, при нефрите осмотическое давление у мочи может оказаться ниже, чем у крови, что вызовет обратный транспорт веществ.

Источник

Нарушения метаболизма. Биохимия специализированных тканей. (Для клин.ордов КЛД)

Вода и электролиты

1. Вода — универсальный биологический растворитель

Растворителем, в котором работают почти все известные живые системы, служит окись водорода, или вода (H 2O). В молекуле воды атом кислорода соединен с двумя атомами водорода одинарными ковалентными связями.

Раствори́мость — способность вещества образовывать с другими веществами однородные системы — растворы, в которых вещество находится в виде отдельных атомов, ионов, молекул или частиц.

Электроотрицательность — сила, с которой атом в составе молекулы оттягивает на себя общие с другим атомом электроны, образующие ковалентную связь. Это понятие ввел Лайнус Полинг (Linus Carl Pauling). Самый электроотрицательный элемент — фтор, за ним на шкале электроотрицательности следует кислород. Иными словами, кислород превосходит по электроотрицательности все другие атомы, за исключением фтора (который в биологической химии практически не встречается). Запомним этот факт.

Электроотрицательность одинаковых атомов по определению равна. Если между двумя одинаковыми атомами есть ковалентная связь, то образующие ее электроны никуда не смещены (в рамках старинной планетарной модели атома можно сказать, что они находятся точно посредине между атомами, как на картинке). Такая ковалентная связь называется неполярной.

Если ковалентную связь образуют два разных атома, то общие электроны смещаются к тому из них, у которого выше электроотрицательность. Такая связь называется полярной. При очень большой разнице в электроотрицательности она может даже стать ионной — это случится, если один атом полностью “отберет” у другого общую пару электронов.

Связь между водородом и кислородом в молекуле воды — типичный пример ковалентной полярной связи. Электроотрицательность кислорода намного выше, поэтому общие электроны смещены к нему. В результате на кислороде возникает маленький отрицательный заряд, а на водороде маленький положительный; эти заряды принято обозначать буквой δ (“дельта”).

Связи кислорода с водородом или углеродом (H-O или C-O) — всегда полярные. Молекулы, в которых много таких связей, несут многочисленные частичные заряды, отрицательные на кислороде и положительные на водороде или углероде. В то же время связь между углеродом и водородом (C-H) считается неполярной: разница в электроотрицательности между этими элементами так мала, что смещение электронов незаметно. Например, молекулы углеводородов в силу этого полностью неполярны, они не несут никаких частичных зарядов ни на каких атомах.

При наличии полярных связей между водородом и кислородом частичные заряды на этих атомах (отрицательные на кислороде и положительные на водороде) притягиваются друг к другу, образуя водородные связи. Эти связи гораздо слабее ковалентных, но могут давать сильный эффект, если их много. Например, именно из-за колоссального количества водородных связей у воды очень высокая теплоемкость — ее трудно нагреть и трудно остудить. Строго говоря, водородная связь может образоваться не только с кислородом, но и с другими электроотрицательными атомами (например, с азотом или фтором).

Любые заряженные частицы в водном растворе гидратируются, то есть окружаются молекулами воды — конечно, по-разному ориентированными в зависимости от того, положительная это частица или отрицательная. Любые ионы, растворенные в воде, на самом деле присутствуют там в гидратированном состоянии, то есть с водной оболочкой. На картинке для примера показана растворенная поваренная соль (NaCl) — образец чисто ионного вещества.

Полярные молекулы (а тем более ионы) хорошо взаимодействуют с водой, образуя с ней водородные связи и (или) подвергаясь гидратации. Такие вещества хорошо растворяются в воде и называются гидрофильными. Неполярные молекулы взаимодействуют с водой гораздо слабее, чем друг с другом. Такие вещества плохо растворяются в воде и называются гидрофобными. Типичные гидрофобные вещества — углеводороды. Типичные гидрофильные вещества — спирты, такие как этанол или показанный на картинке глицерин. Вообще кислородсодержащие соединения углерода, как правило, гидрофильны, если только в них нет совсем уж огромных углеводородных радикалов.

Могут ли подойти для жизни другие растворители, кроме воды? Ответ — да. Например, двуокись углерода (CO 2) при более высоких давлениях, чем наше атмосферное, становится жидкостью и представляет собой хороший гидрофильный растворитель, в котором успешно идут многие биохимические реакции. В этом растворителе могут жить даже земные микроорганизмы: например, на дне Окинавского желоба в Восточно-Китайском море обнаружено целое озеро жидкой углекислоты, в котором постоянно живут довольно разнообразные бактерии (Inagaki et al., 2006).

Некоторые исследователи предполагают, что океаны жидкой двуокиси углерода могут существовать на планетах-“суперземлях” с массой, в несколько раз превосходящей массу Земли (Budisa, Schulze-Makuch, 2014). На картинке — художественное изображение планеты GJ1214b в созвездии Змееносца.

На крупнейшем спутнике Сатурна — Титане — есть углеводородные озера и даже моря, состоящие из метана (CH 4), этана (C 2H 6) и пропана (C 3H 8). Это гидрофобный растворитель, в котором тоже иногда предполагают существование жизни, хотя прямых подтверждений тому пока нет. На картине — пейзаж Титана. Жидкой воды на поверхности Титана нет, там слишком холодно.

Аммиак (NH 3) — гидрофильный растворитель, образующий много водородных связей, в данном случае между водородом и азотом, и напоминающий воду по физико-химическим свойствам. На более холодных планетах, чем Земля, аммиак находится в жидком состоянии и вполне может быть средой для жизни.

Теоретически возможно существование холодных землеподобных планет с аммиачными океанами (на картинке художественное изображение такой планеты). Есть ли там жизнь, никто не знает. Но почему бы и нет? Если насчет альтернатив углеродной жизни есть сомнения, то углеродную жизнь в неводном растворителе представить гораздо легче.

Можно придумать и другие экзотические варианты — например, океан из плавиковой кислоты (HF) на планете, описанной в фантастической повести Ивана Ефремова “Сердце Змеи”. “Люди Земли увидели лиловые волны океана из фтористого водорода, омывавшие берега черных песков, красных утесов и склонов иззубренных гор, светящихся голубым лунным сиянием…” Возвращаясь к земной биохимии, будем помнить, что она — не единственная теоретически возможная.

Источник