- Осьминог обыкновенный.

- Среда обитания.

- Размножение.

- Образ жизни.

- Родственные виды.

- Как передвигается осьминог?

- Как передвигается осьминог?

- Читайте также

- Осьминог

- Октопус (осьминог)

- БИОФИЗИКА: РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ

- Реактивный способ движения медуз

- Реактивное бегство морских моллюсков гребешков

- Реактивный насос личинки стрекозы-коромысла

- Реактивные импульсы нервной «автострады» кальмаров

- Реактивный двигатель кальмара

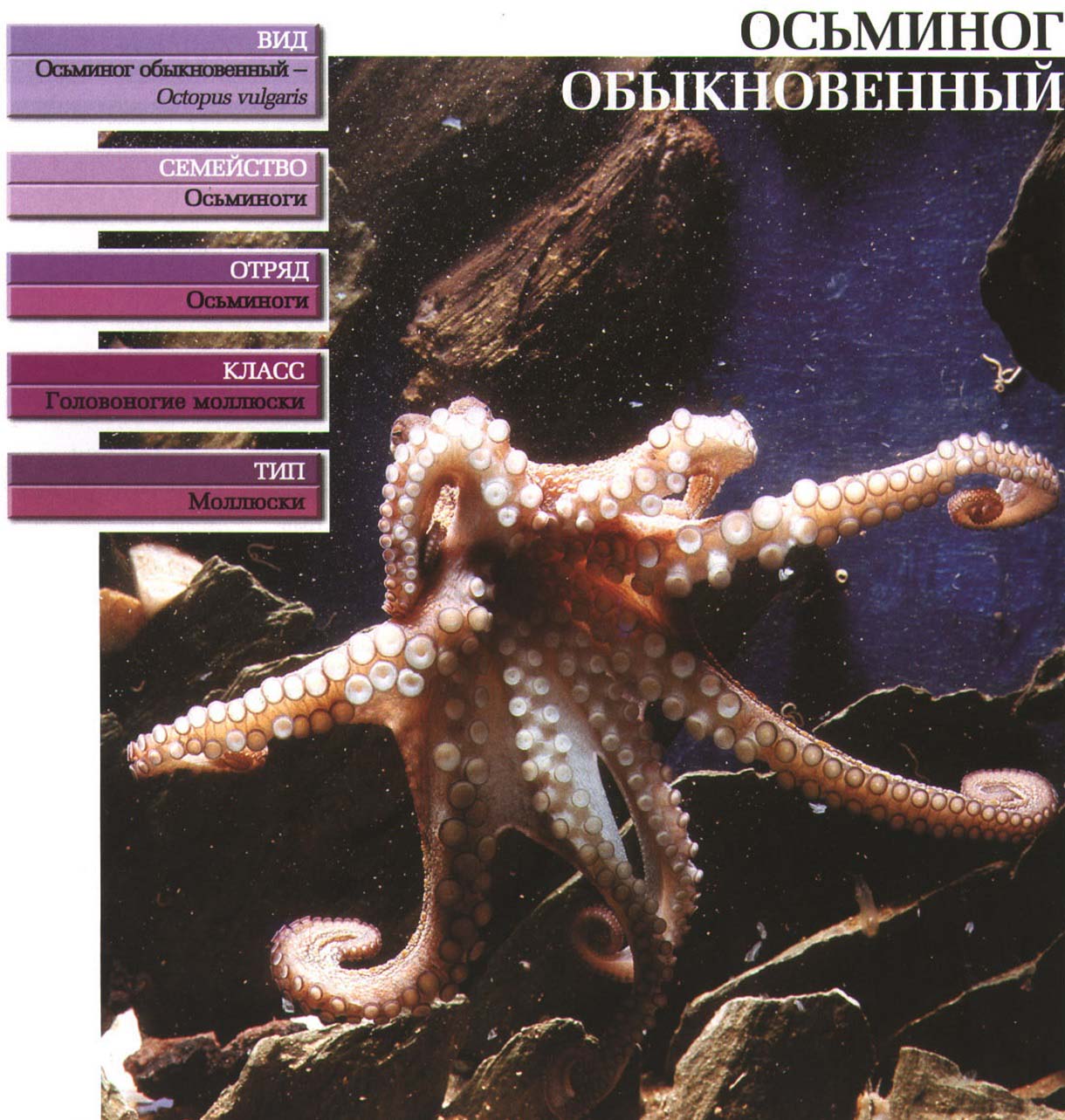

Осьминог обыкновенный.

Длина: 1,2-1,3 м, максимум 3 м.

Вес: 3 кг, максимум 25 кг.

Продолжительность жизни: 1-2 года.

Размножение: яйцекладущий.

Количество яиц: около 150 тысяч.

Питание: ракообразные, крабы, моллюски.

Латинское название: Octopus vulgaris.

Описание осьминога обыкновенного.

Предками осьминогов были хорошо изученные ископаемые моллюски аммониты, которые жили на земле 350-360 млн лет назад. В процессе эволюции почти все головоногие моллюски утратили защитную наружную раковину, и только высокоразвитый мозг упрятан в хрящевую капсулу.

Систематика (научная классификация) обыкновенного осьминога. Octopus vulgaris.

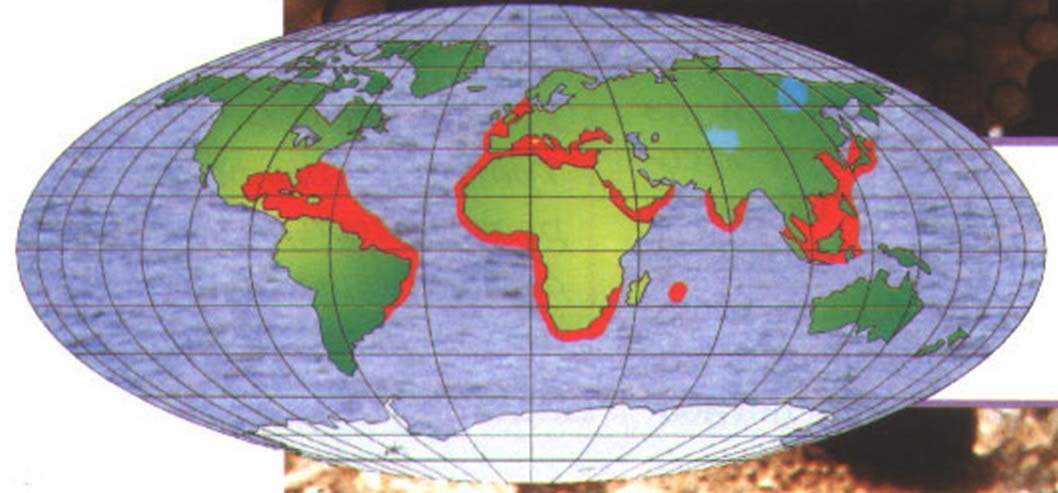

Среда обитания.

Ареал обитания обыкновенного осьминога — водится во всех океанах как вблизи берегов, так и за пределами континентального шельфа морей тропической и умеренной зон.

Обыкновенный осьминог живет на дне неглубоких участков мирового океана и, как правило, встречается вблизи побережья на глубине, не превышающей 150 м. Уютнее всего он себя чувствует в подводных джунглях коралловых рифов и скалах, где легко найти убежище в укромных гротах и расщелинах. Нередко осьминоги селятся на заросших водорослями подводных лугах и в местах с песчаным либо илистым дном.

В искусстве маскировки с осьминогом не может тягаться даже хамелеон. За долю секунды животное становится таким же пестрым, как усеянное мелкими камешками дно.

Оптимальная температура воды для осьминога — 16-17°С. В холодной воде ниже 10°С жизненные процессы в его организме резко замедляются. Чем теплее вода, тем быстрее растет осьминог и тем больших достигает размеров, вырастая в теплых морях до 3 метров. В прохладных водах длина осьминога редко превышает 70 см.

Обычно осьминог выходит на охоту в вечерних сумерках.

Размножение.

Пустые панцири и раковины съеденных жертв осьминог выбрасывает, устраивая свалку у входа в свое жилище.

Самцы неустанно странствуют по дну в поисках дамы сердца. Брачная церемония начинается с того, что самка тщательно чистит перед партнером свои присоски. Тем временем кавалер протягивает к ней «руки», ласково ощупывает партнершу щупальцем-гектокотилем (третье с правой стороны щупальце самца осьминога, выполняющее функции полового органа) и, добравшись до мантийной полости, передает самке сперматофор, который «взрывается» в ее теле. Сперматозоиды дожидаются в яйцеводах созревания икринок и оплодотворяют их в момент откладки. Яйца упакованы в студенистые нити длиной около 10 см, по 2-3 тысячи на каждой. Отложив за 15-30 дней около 150 тыс. яиц, самка подвешивает их к своду своего «домашнего» грота и ревностно заботится о будущем потомстве — ополаскивает водой из воронки, чистит от мусора и паразитов. Оберегая кладку, редкие самки решаются принимать пищу и после появления потомства обычно погибают от истощения. В зависимости от температуры воды, через 24-125 дней из яиц выходят 3-миллиметровые детеныши. Первые 5-12 недель жизни крохотные осьминожки дрейфуют с планктоном в толще воды. За это время погибает около 90% молоди. Подросшие до 1 см моллюски опускаются на морское дно, где проводят дальнейшую жизнь.

По морскому дну осьминог передвигается ползком или бегом, опираясь на кончики щупалец.

Образ жизни.

Осьминог плавает реактивным способом, втягивая воду в полость мантии и с силой выталкивая ее через воронку. Изгибая конец воронки, словно сопло турбины, моллюск изменяет направление движения.

Осьминог живет единоличным хозяином своего участка и яростно защищает его от чужаков. Если какое-нибудь удобное убежище приглянется сразу двум осьминогам, жестокой драки не миновать. В бою противники пускают в ход щупальца и кусаются сильными челюстями, пока проигравший не бросится наутек, чтобы подыскать себе другой участок. Мягкое тело моллюска без труда протискивается в самые узкие щели, поэтому просторное жилище ему не требуется. В поисках пропитания или нового убежища осьминог методично обследует морское дно, демонстрируя в случае нужды чудеса камуфляжа. За доли секунды по его коже волнами пробегают все цвета радуги: белый, желтый, зеленый, синий, красный и даже черный. Смешиваясь и образуя пестрые узоры под цвет окружения, все эти краски сбивают с толку врагов, которых у осьминогов очень много. Морские угри, мурены, акулы и дельфины считают его лакомым кусочком. До смерти напутанный осьминог бледнеет, а в гневе становится багрово-красным. Приступая к охоте, моллюск прячется в засаде и внимательно осматривает окрестности. При приближении жертвы следует молниеносный бросок, и, обхвативший добычу щупальцами охотник спешит домой, чтобы спокойно пообедать. Если по пути ему попадется еще какая-нибудь живность, он и ее прихватит, запрятав в складки мантии. Пойманную жертву моллюск парализует ядом слюнных желез. Чтобы добраться до сочного мяса краба, он выгрызает в панцире дыру похожими на клюв челюстями, а раковины моллюсков дробит с помощью радулы — усеянного мелкими зубцами языка — либо взламывает сильными щупальцами. Впрыснув пищеварительные соки в тело жертвы, удачливый охотник затем выпивает питательный «мясной бульон».

Подвергшись нападению, осьминог выставляет «дымовую завесу», выбрызгивая вводу струйки темной краски из чернильных мешков. Такое облачко держится в воде около 10 минут, позволяя осьминогу скрыться из виду.

Родственные виды.

К отряду осьминогов относится много видов. Их общая примета — восемь щупалец, снабжённых присосками.

Отряд осьминогов принадлежит к подклассу двужаберных моллюсков и включает два подотряда: настоящих и глубоководных осьминогов. Все двужаберные моллюски имеют слабо выраженную раковину (панцирь), скрытую в тканях мантии, что делает их на редкость гибкими и подвижными. Отсутствие оберегающей от хищников твердой раковины они с успехом возмещают превосходной маскировкой, быстротой и умением скрываться за «дымовой завесой», выпущенной из чернильного мешка.

Адский вампир (Vampyrotheutis infernalis).

Адский вампир (Vampyrotheutis infernalis) — темно окрашенный глубоководный осьминог. Его щупальца по всей длине соединены большой, похожей на зонтик перепонкой.

Аргонавт (Argonauta argo) — самка строит спирально закрученную тонкую раковину, которая служит ей частичной защитой. В раковине, которую придерживают два щупальца, вызревают оплодотворенные яйца.

Аргонавт (Argonauta argo).

Источник

Как передвигается осьминог?

В задней части осьминога находится воронкообразная камера, в которую поступает вода. Осьминог извлекает из нее кислород, как и рыбы. С помощью этой камеры осьминог способен и быстро передвигаться. Осьминог может выпускать оттуда воду с такой силой, что его тело перемещается весьма стремительно.

Таким образом он спасается бегством от врагов, которые приближаются слишком быстро, чтобы он успел уползти по скале или забраться в расщелину с помощью своих восьми щупалец.

Передвигается осьминог в основном по дну на своих восьми ногах. Но и плавает он хорошо, особенно когда нужно быстро ретироваться, — при помощи реактивного двигателя. Он складывает щупальца так, что они вместе с умбреллой (умбрелла — это перепонка, натянутая между руками осьминога) образуют крыло, которое помогает спруту в горизонтальном полете.

Осьминог передвигается вперед. Восемь его «ног» распластываются наподобие звезды. Двигаясь короткими толчками. Осьминог передвигается, используя принцип реактивного движения, внутрь мантийной полости осьминог набирает воду и выбрасывает ее через воронку, которая находиться под головой.

Лазание по стенам: Используя щупальцы и клещи, Осьминог может цепляться ими за различные поверхности и передвигаться вертикально. Кроме того он может передвигаться по земле, используя две щупальцы, или, для максимальной скорости, (около 50 миль в час) , четыре щупальцы.

Способны эти животные и передвигаться по суше. В этом случае воду они хранят в мантийной полости, плотно запирая все входы и выходы из нее. Запаса кислорода, растворенного в этой воде, хватает для дыхания на суше в течение продолжительного времени.

Осьминог принадлежит к группе моллюсков, называемых «головоногими» , поскольку его нога разделена на длинные, похожие на руки щупальца, растущие вокруг головы. У осьминога восемь таких щупалец.

Хоть осьминог и относится к той части животного мира, который называется «моллюсками» , он совершенно не похож на венерок и устриц, которые тоже относятся к моллюскам. Ближе всех к нему стоит кальмар.

Ни у того, ни у другого нет раковин. У них есть только мягкая мантия, покрывающая тело. Щупальца у них длинные и гибкие, с присосками на нижней стороне. Они позволяют осьминогу хватать и очень крепко держать все, за что он уцепится.

В задней части осьминога находится воронкообразная камера, в которую поступает вода. Осьминог извлекает из нее кислород, как и рыбы. С помощью этой камеры осьминог способен и быстро передвигаться. Осьминог может выпускать оттуда воду с такой силой, что его тело перемещается весьма стремительно. Таким образом он спасается бегством от врагов, которые приближаются слишком быстро, чтобы он успел уползти по скале или забраться в расщелину с помощью своих восьми щупалец.

Когда осьминог лежит спокойно, его щупальца могут быть разбросаны по дну. При приближении врага он может или бежать или крепко обхватить противника щупальцами. Если же дела оборачиваются серьезно, он может выпустить «дымовую завесу» и бежать. Из емкости в нижней части тела он может выпустить чернилообразную жидкость, которая затемняет окружающую воду.

Кроме того, осьминог может изменять цвет своего тела в зависимости от окружающей обстановки. Он может из красного стать серым, желтым, коричневым или сине-зеленым.

Источник

Как передвигается осьминог?

Как передвигается осьминог?

Осьминог принадлежит к группе моллюсков, называемых «головоногими», поскольку его нога разделена на длинные, похожие на руки щупальца, растущие вокруг головы. У осьминога восемь таких щупалец. Хоть осьминог и относится к той части животного мира, который называется «моллюсками», он совершенно не похож на венерок и устриц, которые тоже относятся к моллюскам. Ближе всех к нему стоит кальмар. Ни у того, ни у другого нет раковин. У них есть только мягкая мантия, покрывающая тело. Щупальца у них длинные и гибкие, с присосками на нижней стороне. Они позволяют осьминогу хватать и очень крепко держать все, за что он уцепится.

В задней части осьминога находится воронкообразная камера, в которую поступает вода. Осьминог извлекает из нее кислород, как и рыбы. С помощью этой камеры осьминог способен и быстро передвигаться. Осьминог может выпускать оттуда воду с такой силой, что его тело перемещается весьма стремительно. Таким образом он спасается бегством от врагов, которые приближаются слишком быстро, чтобы он успел уползти по скале или забраться в расщелину с помощью своих восьми щупалец. Когда осьминог лежит спокойно, его щупальца могут быть разбросаны по дну. При приближении врага он может или бежать или крепко обхватить противника щупальцами.

Если же дела оборачиваются серьезно, он может выпустить «дымовую завесу» и бежать. Из емкости в нижней части тела он может выпустить чернилообразную жидкость, которая затемняет окружающую воду. Кроме того, осьминог может изменять цвет своего тела в зависимости от окружающей обстановки. Он может из красного стать серым, желтым, коричневым или сине-зеленым.

Читайте также

Осьминог

Осьминог Осьминоги (Octopoda) – это родственники моллюсков с восемью ногами. У них, как и у улиток, есть присоски, но у этих присосок нет стебельков, которыми можно присасываться к камням или водорослям. У осьминогов нет когтей или крючьев. Тело у них короткое, мешковидное. У

Октопус (осьминог)

Октопус (осьминог) В силу своей конструкции (многочисленные декоративные щупальца, колеблющиеся при малейшем подергивании приманки) игра приманки в отвес должна быть очень неторопливой и даже вялой. Рыболов приподнимает приманку на 10–20 см, сбрасывает и несколько секунд

Источник

БИОФИЗИКА: РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ

Предлагаю читателям зелёных страничек заглянуть в увлекательный мир биофизики и познакомиться с основными принципами реактивного движения в живой природе. Сегодня в программе: медуза корнерот – самая крупная медуза Чёрного моря, морские гребешки, предприимчивая личинка стрекозы-коромысла, восхитительный кальмар с его непревзойдённым реактивным двигателем и замечательные иллюстрации в исполнении советского биолога и художника-анималиста Кондакова Николая Николаевича.

По принципу реактивного движения в живой природе передвигается целый ряд животных, например медузы, морские моллюски гребешки, личинки стрекозы-коромысла, кальмары, осьминоги, каракатицы… Познакомимся с некоторыми из них поближе 😉

Реактивный способ движения медуз

Медузы – одни из самых древних и многочисленных хищников на нашей планете! Тело медузы на 98% состоит из воды и в значительной части составлено из обводнённой соединительной ткани – мезоглеи, функционирующей как скелет. Основу мезоглеи составляет белок коллаген. Студенистое и прозрачное тело медузы по форме напоминает колокол или зонтик (в диаметре от нескольких миллиметров до 2,5 м). Большинство медуз двигаются реактивным способом, выталкивая воду из полости зонтика.

|

|

Медузы Корнероты (Rhizostomae), отряд кишечнополостных животных класса сцифоидных. Медузы (до 65 см в диаметре) лишены краевых щупалец. Края рта вытянуты в ротовые лопасти с многочисленными складками, срастающимися между собой с образованием множества вторичных ротовых отверстий. Прикосновение к ротовым лопастям может вызвать болезненные ожоги, обусловленные действием стрекательных клеток. Около 80 видов; обитают преимущественно в тропических, реже в умеренных морях. В России – 2 вида: Rhizostoma pulmo обычен в Чёрном и Азовском морях, Rhopilema asamushi встречается в Японском море.

Реактивное бегство морских моллюсков гребешков

Морские моллюски гребешки, обычно спокойно лежащие на дне, при приближении к ним их главного врага – восхитительно медлительной, но чрезвычайно коварной хищницы – морской звезды – резко сжимают створки своей раковины, с силой выталкивая из неё воду. Используя, таким образом, принцип реактивного движения, они всплывают и, продолжая открывать и захлопывать раковину, могут отплывать на значительное расстояние. Если же гребешок по какой-то причине не успевает спастись своим реактивным бегством, морская звезда обхватывает его своими руками, вскрывает раковину и поедает…

|

|

Морской Гребешок (Pecten), род морских беспозвоночных животных класса двустворчатых моллюсков (Bivalvia). Раковина гребешка округлая с прямым замочным краем. Поверхность её покрыта расходящимися от вершины радиальными ребрами. Створки раковины смыкаются одним сильным мускулом. В Чёрном море обитают Pecten maximus, Flexopecten glaber; в Японском и Охотском морях – Mizuhopecten yessoensis (до 17 см в диаметре).

|

|

Реактивный насос личинки стрекозы-коромысла

Нрав у личинки стрекозы-коромысла, или эшны (Aeshna sp.) не менее хищный, чем у её крылатых сородичей. Два, а иногда и четыре года живёт она в подводном царстве, ползает по каменистому дну, выслеживая мелких водных обитателей, с удовольствием включая в свой рацион довольно-таки крупнокалиберных головастиков и мальков. В минуты опасности личинка стрекозы-коромысла срывается с места и рывками плывёт вперёд, движимая работой замечательного реактивного насоса. Набирая воду в заднюю кишку, а затем резко выбрасывая её, личинка прыгает вперёд, подгоняемая силой отдачи. Используя, таким образом, принцип реактивного движения, личинка стрекозы-коромысла уверенными толчками-рывками скрывается от преследующей её угрозы.

Реактивные импульсы нервной «автострады» кальмаров

Во всех, приведённых выше случаях (принципах реактивного движения медуз, гребешков, личинок стрекозы-коромысла), толчки и рывки отделены друг от друга значительными промежутками времени, следовательно большая скорость движения не достигается. Чтобы увеличилась скорость движения, иначе говоря, число реактивных импульсов в единицу времени, необходима повышенная проводимость нервов, которые возбуждают сокращение мышц, обслуживающих живой реактивный двигатель. Такая большая проводимость возможна при большом диаметре нерва.

Известно, что у кальмаров самые крупные в животном мире нервные волокна. В среднем они достигают в диаметре 1 мм – в 50 раз больше, чем у большинства млекопитающих – и проводят возбуждение они со скоростью 25 м/с. А у трёхметрового кальмара дозидикуса (он обитает у берегов Чили) толщина нервов фантастически велика – 18 мм. Нервы толстые, как верёвки! Сигналы мозга – возбудители сокращений – мчатся по нервной «автостраде» кальмара со скоростью легкового автомобиля – 90 км/ч.

Благодаря кальмарам, исследования жизнедеятельности нервов ещё в начале 20 века стремительно продвинулись вперёд. «И кто знает, – пишет британский натуралист Фрэнк Лейн, – может быть, есть сейчас люди, обязанные кальмару тем, что их нервная система находится в нормальном состоянии…»

Быстроходность и манёвренность кальмара объясняется также прекрасными гидродинамическими формами тела животного, за что кальмара и прозвали «живой торпедой».

Кальмары (Teuthoidea), подотряд головоногих моллюсков отряда десятиногих. Размером обычно 0,25-0,5 м, но некоторые виды являются самыми крупными беспозвоночными животными (кальмары рода Architeuthis достигают 18 м, включая длину щупалец).

Тело у кальмаров удлинённое, заострённое сзади, торпедообразное, что определяет большую скорость их движения как в воде (до 70 км/ч), так и в воздухе (кальмары могут выскакивать из воды на высоту до 7 м).

Реактивный двигатель кальмара

Реактивное движение, используемое ныне в торпедах, самолётах, ракетах и космических снарядах, свойственно также головоногим моллюскам – осьминогам, каракатицам, кальмарам. Наибольший интерес для техников и биофизиков представляет реактивный двигатель кальмаров. Обратите внимание, как просто, с какой минимальной затратой материала решила природа эту сложную и до сих пор непревзойдённую задачу 😉

|

|

В сущности, кальмар располагает двумя принципиально различными двигателями (рис. 1а). При медленном перемещении он пользуется большим ромбовидным плавником, периодически изгибающимся в виде бегущей волны вдоль корпуса тела. Для быстрого броска кальмар использует реактивный двигатель. Основой этого двигателя является мантия – мышечная ткань. Она окружает тело моллюска со всех сторон, составляя почти половину объёма его тела, и образует своеобразный резервуар – мантийную полость – «камеру сгорания» живой ракеты, в которую периодически засасывается вода. В мантийной полости находятся жабры и внутренние органы кальмара (рис. 1б).

При реактивном способе плавания животное производит засасывание воды через широко открытую мантийную щель внутрь мантийной полости из пограничного слоя. Мантийная щель плотно «застёгивается» на специальные «запонки-кнопки» после того как «камера сгорания» живого двигателя наполнится забортной водой. Расположена мантийная щель вблизи середины тела кальмара, где оно имеет наибольшую толщину. Сила, вызывающая движение животного, создаётся за счёт выбрасывания струи воды через узкую воронку, которая расположена на брюшной поверхности кальмара. Эта воронка, или сифон, – «сопло» живого реактивного двигателя.

«Сопло» двигателя снабжено специальным клапаном и мышцы могут его поворачивать. Изменяя угол установки воронки-сопла (рис. 1в), кальмар плывёт одинаково хорошо, как вперёд, так и назад (если он плывет назад, – воронка вытягивается вдоль тела, а клапан прижат к её стенке и не мешает вытекающей из мантийной полости водяной струе; когда кальмару нужно двигаться вперёд, свободный конец воронки несколько удлиняется и изгибается в вертикальной плоскости, её выходное отверстие сворачивается и клапан принимает изогнутое положение). Реактивные толчки и всасывание воды в мантийную полость с неуловимой быстротой следуют одно за другим, и кальмар ракетой проносится в синеве океана.

1а) кальмар – живая торпеда; 1б) реактивный двигатель кальмара; 1в) положение сопла и его клапана при движении кальмара назад и вперёд.

На забор воды и её выталкивание животное затрачивает доли секунды. Засасывая воду в мантийную полость в кормовой части тела в периоды замедленных движений по инерции, кальмар тем самым осуществляет отсос пограничного слоя, предотвращая таким образом срыв потока при нестационарном режиме обтекания. Увеличивая порции выбрасываемой воды и учащая сокращения мантии, кальмар легко увеличивает скорость движения.

Реактивный двигатель кальмара очень экономичен, благодаря чему он может достигать скорости 70 км/ч; некоторые исследователи считают, что даже 150 км/ч!

Инженеры уже создали двигатель, подобный реактивному двигателю кальмара: это водомёт, действующий при помощи обычного бензинового или дизельного двигателя. Почему же реактивный двигатель кальмара по-прежнему привлекает внимание инженеров и является объектом тщательных исследований биофизиков? Для работы под водой удобно иметь устройство, работающее без доступа атмосферного воздуха. Творческие поиски инженеров направлены на создание конструкции гидрореактивного двигателя, подобного воздушно-реактивному…

Кондаков Николай Николаевич (1908–1999) – советский биолог, художник-анималист, кандидат биологических наук. Основным вкладом в биологическую науку стали выполненные им рисунки различных представителей фауны. Эти иллюстрации вошли во многие издания, такие как Большая Советская Энциклопедия, Красная книга СССР, в атласы животных и в учебные пособия.

Акимушкин Игорь Иванович (01.05.1929–01.01.1993) – советский биолог, писатель – популяризатор биологии, автор научно-популярных книг о жизни животных. Лауреат премии Всесоюзного общества «Знание». Член Союза писателей СССР. Наиболее известной публикацией Игоря Акимушкина является шеститомная книга «Мир Животных».

Материалы этой статьи полезно будет применить не только на уроках физики и биологии, но и во внеклассной работе.

Биофизический материал является чрезвычайно благодатным для мобилизации внимания учащихся, для превращения абстрактных формулировок в нечто конкретное и близкое, затрагивающее не только интеллектуальную, но и эмоциональную сферу.

Литература:

§ Кац Ц.Б. Биофизика на уроках физики

Москва: издательство «Просвещение», 1988

§ § Акимушкин И.И. Приматы моря

Москва: издательство «Мысль», 1974

§ Тарасов Л.В. Физика в природе

Москва: издательство «Просвещение», 1988

Источник