Ориентирующая фотосъемка

В число задач ориентирующей фотосъемки, как правило, входит отображение видимых границ места происшествия во взаимосвязи с неперемещаемыми предметами на местности, другими объектами и обстоятельствами, такими как:

пути подхода к месту происшествия и отхода от него;

возможные места проникновения на место происшествия;

средства коммуникации, трубопроводы, каналы и т. п.;

возможные места предварительного наблюдения за местом происшествия (рекогносцировки);

возможные места сокрытия людей, трупов, орудий совершения преступления, похищенного имущества;

наличие средств транспорта и связи;

размещение возможных мест нахождения очевидцев, свидетелей.

Правила выполнения ориентирующей фотосъемки. Ориентирующая фотосъемка производится в начале осмотра места происшествия, если обстановка на месте происшествия не требует немедленных действий с использованием всех наличных средств фотографической фиксации. Основной задачей ориентирующей фотосъемки является фиксация положения места происшествия и его границ относительно неперемещаемых объектов на местности. Выполнение ориентирующей фотосъемки в начале следственного действия позволяет зафиксировать общее состояние места происшествия и окружающую обстановку с минимальными изменениями. Ориентирующая фотосъемка часто включает в себя некоторые элементы обзорной фотосъемки, а в отдельных случаях и узловой фотосъемки, так как в ряде случаев на ориентирующих снимках необходимо отобразить путь следования к месту происшествия внутри зданий, сооружений, транспортных средств, при этом изготавливаются снимки отдельных помещений, переходов, дверей и мест преодоления преград.

Количество и содержание ориентирующих снимков должно позволять построить вероятные маршруты движения к месту происшествия, а также по возможности являться достаточным для использования при выдвижении и проверке следственных версий.

Представление результатов ориентирующей фотосъемки. Результаты ориентирующей фотосъемки в виде фотографических отпечатков или слайдов представляются в уголовном деле на фототаблицах в порядке, обеспечивающем ориентацию на местности и указание движения к месту происшествия в соответствии с принципом «от общего к частному». Содержание ориентирующих снимков должно соответствовать описанию положения места происшествия и его границ в протоколе осмотра.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Источник

Ориентирующая фотосъемка способом круговой или линейной панорамы

© Университет «Синергия», 2018

АБД – автоматизированная база данных

АИПС – автоматизированные информационно-поисковые системы

АДИС – автоматизированные дактилоскопические информационные системы

ВВ – взрывчатые вещества

ВУ – взрывные устройства

ГИАЦ – Главный информационно-аналитический центр

ГКРФ – Гражданский кодекс Российской Федерации

ИЦ – информационный центр

КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

МВД – Министерство внутренних дел Российской Федерации

Минюст – Министерство юстиции Российской Федерации

ОВД – органы внутренних дел

ОПГ – организованная преступная группа

ОПС – организованное преступное сообщество

ОРД – оперативно-розыскная деятельность

ОРМ – оперативно-розыскные мероприятия

ПКЛ – передвижные криминалистические лаборатории

РБКИ – региональные банки криминальной информации

СВ – средства взрывания

СОГ — следственно-оперативная группа

ТК РФ – Таможенный кодекс Российской Федерации

УВД – управление внутренних дел

УКРФ – Уголовный кодекс Российской Федерации

УПКРФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

ФСБ – Федеральная служба безопасности Российской Федерации

ФСО – Федеральная служба охраны Российской Федерации

ФТС – Федеральная таможенная служба

ЭКЦ – Экспертно-криминалистический центр

Предлагаемое учебное пособие по криминалистике предназначено прежде всего для студентов юридического факультета. В нем учтены требования государственного образовательного стандарта по указанной дисциплине, а также в сконцентрированном виде приводятся концептуальные положения о криминалистике, ее природе и методологических основах. Даются знания, необходимые будущим специалистам, о некоторых частных криминалистических теориях, раскрываются наиболее значимые для теории и практики темы криминалистической техники, криминалистической тактики и методики расследования отдельных видов преступлений.

По своему содержанию материалы учебного пособия основываются на современном представлении об уровне развития криминалистической науки, ее связи с другими науками, передовом опыте следственных и экспертно-криминалистических аппаратов в решении задач по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, а также многолетнем опыте преподавания криминалистики в системе юридических вузов России.

Раздел I. Общая теория криминалистики

Глава 1. Предмет, система, методы и задачи криминалистики

§ 1. Предмет, методы и задачи криминалистики

Достижения науки и техники в борьбе с таким негативным социальным явлением, как преступность, использовались на протяжении всей истории развития человеческого общества. Поэтому не случайно, что именно научно-технический и общественный прогресс на фоне общих закономерностей дифференциации и интеграции научных знаний, с одной стороны, и все более возрастающие потребности практики в эффективных средствах и методах раскрытия и расследования преступлений – с другой, положили начало формированию и развитию самостоятельной отрасли знаний – науки, получившей название «Криминалистика».

Термин криминалистика (от лат. criminalis – преступный, относящийся к преступлению) в последней четверти XIX в. ввел в научный обиход австрийский следователь и ученый Ганс Гросс. Называя криминалистику «учением о реальностях уголовного права» и считая ее по отношению к уголовному праву «наукой вспомогательной», он совершенно справедливо, на наш взгляд, отмечал «безжизненность», «бездейственность» науки уголовного права без эффективных (криминалистических. – Прим. авт.) механизмов реализации ее норм в условиях реальной действительности. Многолетняя практика борьбы с преступностью наглядно подтвердила справедливость этих высказываний Г. Гросса по взаимосвязи криминалистики не только с уголовным правом, но и с уголовным процессом, эффективность реализации норм которого во многом зависит от криминалистических тактических приемов и рекомендаций. Следует отметить, что криминалистика также связана с целым рядом других наук, аккумулируя и адаптируя достижения которых, она решает главную свою задачу – обеспечения быстрого и полного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Долгое время предложенное название вновь возникшей науки о технике, тактике и методике расследования не находило своего применения, в том числе и в дореволюционной России, где широко использовался термин юридическая техника и практически до 1930-х годов существовало ошибочное мнение о криминалистике как сугубо технической и прикладной дисциплине.

В современном общепринятом понимании проблемы, предложенном известным российским криминалистом Р. С. Белкиным, криминалистика – это наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений (рис. I.1).

Рис. I.1. Предмет криминалистики – что изучает?

Каждая наука имеет свой предмет исследования, т. е. строго определенный круг изучаемых явлений и их закономерностей. Предметом криминалистики, как видно из приведенного определения, являются следующие группы закономерностей.

Первая группа – это закономерности механизма преступления как сложного динамического процесса, включающего в себя:

• предмет преступного посягательства;

• субъект преступления и его отношение к своим действиям и наступающим последствиям;

• способ совершения и сокрытия преступления, а в ряде случаев противодействие расследованию;

• обстановку преступления (время, место и т. д.);

• результат преступного действия;

• поведение и действия случайных участников преступного события.

Вторую группу составляют закономерности:

• возникновения информации о преступлении и его участниках (подчиняемые законам отражения материи идеальные и материальные следы преступления);

• возникновения и развития связей между элементами механизма преступления (способом преступления и следами, действиями преступника и результатом этих действий и т. д.), а также объективные и субъективные закономерности исчезновения и уничтожения доказательственной информации.

Третья группа включает в себя закономерности действий по собиранию, исследованию, оценке следов преступления и их использованию в процессе доказывания по уголовному делу. Эти действия выполняют следователь, специалист, оперативный работник, судья, прокурор, разумеется, в пределах своей компетенции и при строгом соблюдении процессуальных требований.

Под собиранием доказательств понимается последовательная деятельность по их обнаружению, фиксации, изъятию и сохранению.

Источник

§ 2. Виды и методы запечатлевающей фотосъемки

При запечатлевающей фотосъемке хода и результатов следственных действий осуществляются ориентирующая, обзорная, узловая и детальная виды съемки.

Ориентирующая съемка (рис. II.3) предназначена для запечатления места происшествия вместе с прилегающей территорией.

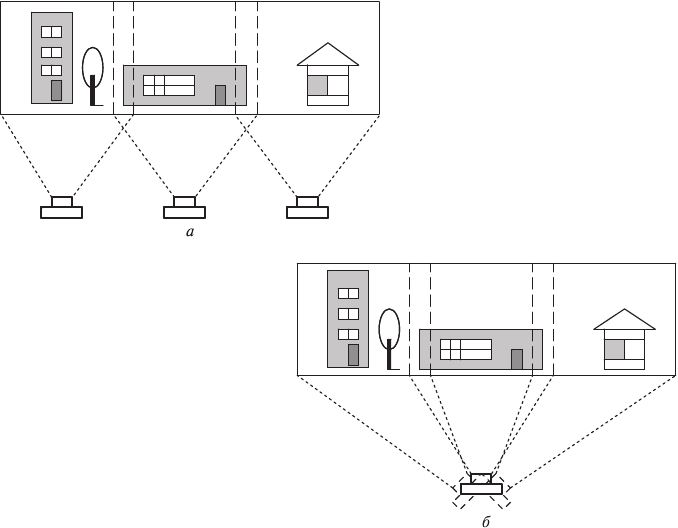

Рис. II.3. Панорамная фотосъемка: а – методом линейной панорамы; б – методом круговой панорамы (используется при осуществлении ориентирующей фотосъемки)

Ориентирующие снимки должны давать четкое представление о расположении места происшествия на местности. Поэтому в границы кадра включаются само место происшествия и окружающая его территория, в том числе относительно неподвижные ориентиры (дорога, мост, дом, улица, перекресток и т. п.).

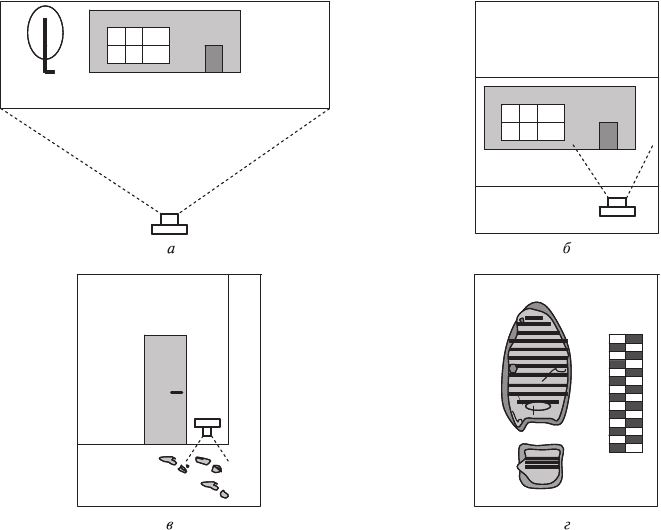

Обзорная съемка (рис. II.4 а) применяется для фиксации общего вида самого места происшествия, поэтому изображение в кадре определяется его границами, а точнее границами локализации следов преступления. Точку съемки выбирают так, чтобы на снимке четко просматривались важнейшие составляющие обстановки места происшествия и их взаимное расположение. Если одного снимка недостаточно, прибегают к встречной либо перекрестной съемке. В первом случае фотографирование осуществляют с двух, а во втором – с четырех противоположных точек.

Рис. II.4. Виды фотосъемки: а – обзорная; б – узловая; в – детальная; г – масштабный фотоснимок

Узловая съемка (рис. II.4 б) предназначена для запечатления наиболее важных в криминалистическом отношении объектов обстановки места происшествия: трупов, взломанных преград, дорожки следов ног и т. д. Фотосъемка осуществляется крупным планом с расстояния, как правило, трех-четырех метров, для того чтобы можно было определить взаиморасположение следов на объекте, форму и характер повреждений и т. п. Количество производимых фотоснимков зависит от количества информационно значимых узлов места происшествия.

Детальная съемка (рис. II.4 в) осуществляется для запечатления отдельных следов и иных важных деталей места происшествия. Для наиболее полного отображения фиксируемых предметов съемку производят в максимально возможном масштабе, размещая в фиксируемом кадре только отдельный след или иной предположительно имеющий отношение к делу предмет с обязательным размещением в кадре масштабной линейки (рис. II.4 г). Обычно выполняется серия детальных снимков, позволяющих обеспечить максимальную фиксацию всех обнаруженных на месте следов и вещественных доказательств, благодаря чему создается наглядное представление об обстановке, в которой произошло преступное событие. Достаточно подробная фиксация восполняет возможные погрешности протокольного описания.

В следственной практике запечатлевающая фотосъемка применяется для фиксации хода и результатов различных следственных действий, фиксации отдельных объектов (лиц, предметов, документов) с целью непросто их наглядной образной фиксации, но и максимальной объективизации процесса доказывания. Решение этих задач имеет в каждом конкретном случае свои особенности и достигается с помощью целой системы криминалистических рекомендаций, в том числе касающихся методов осуществления фотосъемки.

При производстве отдельных следственных действий в порядке запечатлевающей фотографии реализуются методы панорамной фотосъемки, стереофотосъемки, репродукционной, измерительной, опознавательной (сигналетической) фотосъемки, макрофотосъемки.

Панорамная съемка – метод последовательной фиксации по частям объектов, имеющих большие габариты, для последующего получения из зафиксированных частей одного общего крупномасштабного изображения (монтажа). В каждый последующий кадр при такой съемке во избежание пропусков при монтаже следует включать 10–15 % площади изображения предыдущего кадра запечатлеваемого объекта. В зависимости от расположения объектов панорамная фотосъемка может быть произведена по горизонтали и по вертикали.

В зависимости от конкретных условий проведения фотосъемки различают способы выполнения линейной и круговой панорамы (см. рис. II.3 а, б).

Съемка линейной панорамы производится с нескольких равноудаленных от объекта точек посредством перемещения фотокамеры вдоль переднего плана снимаемого объекта, например, длинного здания, забора, участка автодороги, дорожки следов ног, транспортных средств и т. п.

Круговая панорама производится с одной точки, но камеру после каждого снятого кадра поворачивают по горизонтальной плоскости вокруг своей оси на некоторый угол. Аппарат рекомендуется установить на штатив, а для поворота использовать специальную головку с градуированной шкалой. Этот способ применяется при съемке многоплановых объектов, расположенных в различных плоскостях или под углом друг к другу.

Стереофотография представляет собой метод получения объемного трехмерного изображения посредством получения фотографической стереопары снимков фиксируемого объекта, по которым с помощью специальных приборов можно составить масштабный план сфотографированного участка местности, определить пространственное расположение предметов, их форму, размеры и взаимное расположение. На практике стереосъемка применяется крайне редко, тем не менее она является наиболее эффективным в информационном плане средством для запечатления сложной, многоплановой обстановки места происшествия (взрыва, пожара, ДТП и т. п.).

Репродукционная фотография – метод получения фотокопий рукописей, машинописных документов, рисунков, чертежей, схем и других плоских объектов. Фотосъемка выполняется как с помощью специальных репродукционных установок, так и обычным зеркальным аппаратом типа «Зенит» при условии, что документ должен быть равномерно освещен, параллелен плоскости фотопленки, а оптическая ось объектива направлена в его центр. Репродукционные фотокопии могут быть получены и контактным способом, без применения фотографических камер, так называемым рефлексным способом, в отраженном свете. В этом случае на копируемый оригинал эмульсионным слоем к документу накладывают рефлексную фотобумагу. Затем ее плотно прижимают к оригиналу стеклом и освещают через подложку. После проявки с полученных негативов печатают позитивные фотокопии.

Измерительная фотография – метод фотосъемки, обеспечивающий возможность определять по фотоснимкам пространственные характеристики запечатленных объектов (форма, размеры, положение). Она основывается на проведении расчетов по одиночному фотоснимку, сделанному аппаратом общего назначения с введением в кадр предметов известного размера, служащих масштабом. В следственной практике наиболее распространена измерительная съемка с линейным или глубинным масштабами, в качестве которых используются специальные линейки, рулетки и т. п.

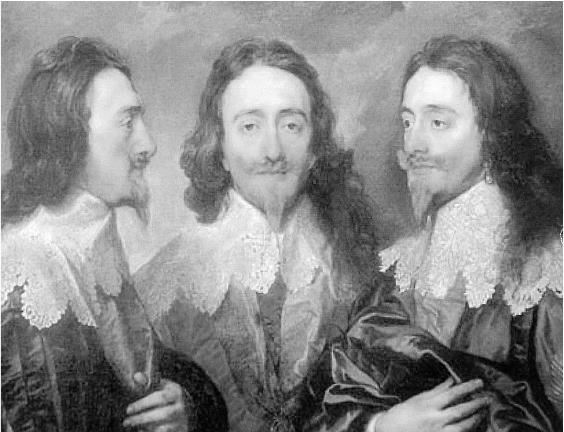

Опознавательная (сигналетическая) фотосъемка применяется для фиксации внешнего облика живых лиц и трупов в целях их регистрации, розыска и опознания. Правила этой съемки обеспечивают точную фиксацию признаков внешнего облика человека, используемых для его идентификации посредством опознания или портретной экспертизы. Основой этих правил послужил портрет Карла I работы художника Ван Дейка (1826 г.) (рис. II.5).

Рис. II.5. Портрет Карла I работы Ван Дейка

Как и на портрете, при фотосъемке живых лиц получают три погрудных изображения: правый профиль, анфас (спереди) и левый полупрофиль головы, а также спереди в полный рост. Если имеются особые приметы, то с них делают отдельные снимки, а при наличии особенностей на левой половине лица фотографируют и левый профиль. При съемке анфас голове сидящего преступника придают такое положение, при котором горизонтальная линия, мысленно проведенная по наружным углам глаз, проходит через верхнюю треть ушных раковин. Головные уборы и очки при съемке снимаются, волосы зачесываются назад таким образом, чтобы освободить лоб и ушные раковины. На снимке в полный рост его фотографируют в той одежде, в которой он был задержан. Погрудные портреты традиционно выполняют в 1 /7 натуральной величины, подбирая освещение так, чтобы наиболее полно отобразились контуры и приметы лица. Фон должен быть однородного светло-серого цвета.

Опознавательная съемка трупов производится с соблюдением приведенных рекомендаций, однако погрудные снимки делаются анфас, в правый и левый профиль. Фотографируют труп и во весь рост, а для фиксации особых примет – в обнаженном виде. При необходимости осуществляют так называемый «туалет трупа» (умывают, причесывают, открывают глаза, припудривают кровоподтеки и т. д.), т. е. создают вид, максимально приближенный к прижизненному.

Макрофотосъемка применяется, как правило, в совокупности с масштабной съемкой для фиксации небольших по размеру объектов (пуль, гильз, следов рук и т. д.)в натуральную величину либо с небольшим (максимум десятикратным) увеличением, без применения микроскопа.

Фотосъемка широко используется при проведении практически всех следственных действий. При этом она имеет свои особенности, обусловленные целями, процессуальным порядком и тактикой их проведения. Общим для фотосъемки любого следственного действия является последовательное (от общего к частному), логически выдержанное отображение на фотоснимках основных информационно значимых моментов следственного действия и его результатов, получение технически грамотно выполненных и качественных фотоснимков.

В этой связи в криминалистике разработаны методические рекомендации фотосъемки некоторых объектов, предметов и следов.

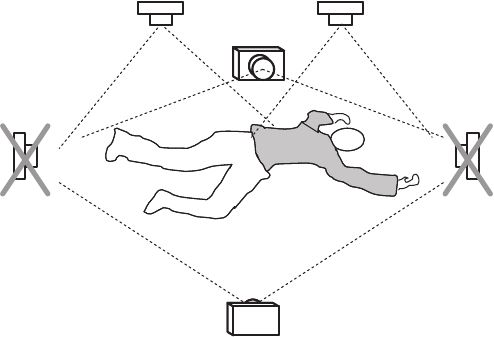

Фотосъемка трупа (рис. II.6) включает в себя ориентирующий, обзорный, узловой и детальный снимки места происшествия. В начале труп запечатлевают на фоне окружающих предметов (узловая съемка). Чтобы точно передать позу трупа, его фотографируют сверху и с боков. Со стороны головы и ног снимать не рекомендуется: при таком ракурсе пропорции тела сильно искажаются. Повреждения и особые приметы (раны, кровоподтеки, родимые пятна, татуировки) фиксируются по правилам детальной масштабной съемки, предпочтительно на цветные фотоматериалы.

Рис. II.6. Фотосъемка трупа (сверху и сбоку)

Фотографирование предметов – вещественных доказательств. Первоначально отдельные предметы – вещественные доказательства фотографируются по месту их обнаружения и в неизменном виде, а затем в условиях, обеспечивающих наиболее полное запечатление их признаков. Отдельные следы преступлений фотографируются вначале вместе с предметами-следоносителями по правилам узловой съемки. Затем их запечатлевают каждый в отдельности по правилам детальной масштабной фотосъемки, а при необходимости – макрофотосъемки. Освещение выбирается с учетом степени выраженности в следах рельефа, цвета и иных характерных особенностей.

Фотографирование слабовидимых и невидимых следов. При обнаружении таких следов и невозможности их изъятия вместе с объектом-следоносителем они подвергаются предварительной обработке порошками или химическими реактивами с целью усиления контраста, после чего фотографируются с помощью масштабной детальной фотосъемки. Например, следы обуви на снегу можно припудрить порошком окиси меди или графита, следы рук можно выявить порошками или парамийода и т. д.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Источник