ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Успех и эффективность учебно-воспитательной работы зависит от умелого использования многообразия форм ее организации. В научно-педагогических исследованиях представлены различные трактовки понятия организационные формы обучения. Форма

(от лат. forma) — наружный вид, внешнее очертание, определенный, установленный порядок. Форма предмета, процесса, явления обусловлена их содержанием и, в свою очередь, оказывает на них обратное влияние. Существуют различные определения организационных форм обучения, которые содержат те или иные отличительные признаки формы. Как правило, перечисляемые признаки организационных форм обучения совпадают. По мнению М. А. Молчановой, наиболее плодотворным подходом к определению категории «организационные формы обучения» является диалектическое единство содержания и формы. Содержание и форма — это философские категории, во взаимосвязи которых содержание, будучи определяющей стороной целого, представляет единство всех составных элементов объекта, его свойств, внутренних процессов, связей, противоречий и тенденций, а форма есть способ существования и выражения содержания.

Как указывает И.М.Чередов, формы организации обучения выполняют интегративную функцию, поскольку в них в упорядоченном виде входят все основные элементы процесса обучения. Форма организации в данном случае рассматривается как специальная конструкция, которая характеризует «внешнюю» сторону процесса обучения, обусловленную содержанием, методами, приемами, средствами, видами учебной деятельности, особенностями взаимосвязи педагога и учеников при работе над учебным материалом. Именно форма определяет, каким образом должен быть организован учебный процесс.

Анализируя данный педагогический феномен, И.Ф.Харламов, например, считает, что понятие формы организации обучения «не имеет в дидактике достаточно четкого определения. Многие ученые просто обходят этот вопрос и ограничиваются обыденным представлением о сущности данной категории» f 12, с. 231—232]. Так, Ю.К. Бабанский под формой организации обучения понимает внешнее выражение какого-либо содержания, отмечая, что формы организации обучения входят в операционно-деятельностный компонент процесса обучения и представляют собой внешнее выражение согласованной деятельности учителя и учащихся, осуществляемой в установленном порядке и определенном режиме. Поэтому термин «форма» употребляется также для обозначения внутренней организации содержания и связан, таким образом, с понятием «структура».

Б.Т.Лихачев рассматривает форму обучения как «целенаправленную, четко организованную, содержательно насыщенную и методически оснащенную систему познавательного и воспитательного общения, взаимодействия, отношений учителя и учащихся» [3, с. 406]. С. А. Смирнов под формой обучения понимает «способ организации деятельности учащихся, определяющий количество и характер взаимосвязей участников процесса обучения» [7, с. 281].

В учебных пособиях Н. А. Сорокина, М. Н.Скаткина, И.Я.Лерне-ра под формой обучения понимается определенный порядок и установленный режим совместной деятельности учителя и учащихся в процессе обучения.

В.И.Андреев, в свою очередь, выдвигает следующее, более полное определение: «Форма организации обучения — это целостная системная характеристика процесса обучения с точки зрения особенностей взаимодействия учителя и учащихся, соотношения управления и самоуправления, особенностей места и времени обучения, количества учащихся, целей, средств, содержания, методов и результатов обучения» [1, с. 307].

Форма обучения, отмечает Б.Т.Лихачев, реализуется как органическое единство содержания, обучающих средств и методов, так как единичная и изолированная форма обучения имеет лишь частное обучающе-воспитательное значение. Одновременно эффективность реальной практики обучения обеспечивается не отдельными формами, а их продуманной, взаимосвязанной системой, выполняющей функции:

обучающе-образовательные, позволяющие конструировать и использовать данные формы для создания наиболее эффективных условий передачи детям знаний, умений и навыков, формирования их мировоззрения и развития способностей;

воспитательные, обеспечивающие последовательное введение учеников в разнообразные виды деятельности. В результате происходит развитие интеллектуальных, нравственно-эмоциональных и физических качеств личности;

организационные, требующие четкой методической проработки и инструментовки образовательного процесса;

психологические, предполагающие оптимальное развитие у учащихся всех психических процессов, способствующих обучению;

развивающие, связанные с созданием многообразия условий для полноценной интеллектуальной деятельности;

систематизирующие и структурирующие, обеспечивающие научную последовательность и логичность передачи информационного учебного материала;

комплексирующие и координирующие, представляющие взаимосвязь самих форм обучения с целью повышения эффективности образовательного процесса;

стимулирующие, проявляющиеся в учете возрастных особенностей учащихся.

В целом все исследователи признают, что реализация этих функций в единстве различных форм обучения способствует профессиональному совершенствованию учителя и личностному развитию учащихся.

В настоящее время существуют разнообразные формы организации воспитательно-образовательного процесса, классификация

которых проводится по различным основаниям. М.И.Махмутов и С. А. Смирнов особо подчеркивают, что в дидактике есть необходимость указать на различия терминов, включающих слово «форма»:

форма обучения (педагогическая технология);

форма учебной деятельности учащегося;

форма организации текущей учебной работы класса, группы.

Ч. Куписевич и И.П.Подласый предлагают классифицировать формы обучения по следующим показателям:

количество учащихся, участвующих в процессе обучения (коллективные, индивидуальные формы);

место организации учебы (школьные и внешкольные);

продолжительность учебных занятий (классные и внеклассные мероприятия), классический урок — 45 мин, спаренное занятие — 90 мин, спаренное укороченное занятие — 70 мин, а также уроки «без звонков» произвольной длительности.

По утверждению современных исследователей И.Ф.Исаева, А. И. Мищенко, В. А. Сластенина, Е. Н. Шиянова, в дидактике признается наличие трех наиболее известных основных систем организационного оформления педагогического процесса, отличающихся одна от другой количественным охватом обучающихся, соотношением коллективных и индивидуальных форм организации деятельности учеников, степенью их самостоятельности и спецификой руководства учебно-воспитательным процессом со стороны педагога. К ним отнесены:

Представляют определенный интерес исследования современных дидактов, в частности Т. И. Шамовой, которые утверждают, что организационные формы обучения могут быть объединены следующими общими целями:

1. Освоение новых знаний. В этом случае целесообразны следующие формы — школьная учебная, проблемная лекция, экскурсия, лабораторная работа, учебный трудовой практикум.

2. Закрепление знаний, формирование навыков и умений — практикум, лабораторная работа, семинар, консультация.

3. Выработка умений целесообразно, самостоятельно применять знания в комплексе новых ситуаций — семинары, диспуты, дискуссии, ролевые и учебно-деловые игры.

4. Обобщение единичных знаний и их систематизация — конференции, уроки-обобщения, семинары.

5. Определение уровня овладения знаниями, умениями и навыками — урок контроля и коррекции знаний, коллоквиум, семинар-зачет, общественный смотр знаний.

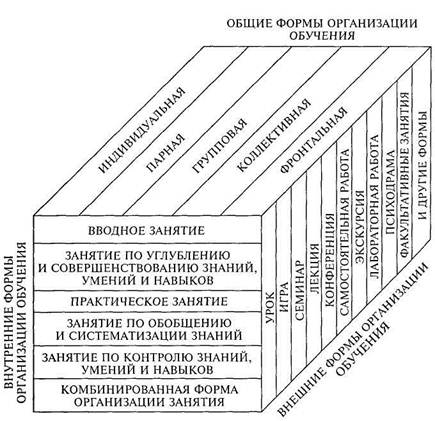

В работе В. И.Андреева на основе анализа всех имеющихся классификаций сконструирована целостная трехмерная модель систе-

матизации различных форм организации обучения, представленная ниже.

В основе трехмерной модели лежит идея о рассмотрении в систематике форм обучения следующих компонентов:

общих форм как особенностей взаимодействия участников учебного процесса (индивидуальные, парные, групповые, коллективные, фронтальные);

внешней составляющей, которая ориентирована на особенности передачи учебного материала учащимся (урок, игра, семинар, лекция, экскурсия, лабораторное занятие и т.д.);

внутренней составляющей с точки зрения доминирующей цели обучения (вводное занятие, практическое занятие, комбинированная форма организации занятия).

Для целостного осознания особенностей форм организации учебного процесса рассмотрим его основные характеристики по представленной трехмерной модели.

Трехмерная модель систематики форм организации обучения 248

Общие формы организации обучения

Индивидуальная форма сложилась еще в первобытном обществе как передача опыта от старшего поколения младшему, от одного человека — другому. Ее суть заключалась в индивидуальном выполнении определенных заданий в доме учителя или самого ученика на основе их непосредственного контакта.

В настоящее время данная форма обучения применяется с целью адаптирования степени сложности учебных заданий, оказания помощи с учетом индивидуальных особенностей ученика и оптимизации самого учебного процесса. В связи с этим в качестве основного достоинства данной формы обучения выделяется возможность полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы получения образования, отслеживая и корректируя как преподавательскую, так и учебную деятельность.

Парная форма связана с коммуникативным взаимодействием между учителем и парой учащихся, выполняющих под его руководством общее учебное задание.

Одной из форм подобной организации обучения является репетиторство, ранее — гувернерство.

Групповая форма — когда общение учителя осуществляется с группой детей более трех человек, которые взаимодействуют, как между собой, так и с учителем с целью реализации образовательных задач.

Коллективная форма — одна из самых сложных форм организации деятельности учащихся, рассматривающая обучение целостного коллектива, имеющего руководителя из среды учащихся. Данная форма ориентирована на активное взаимообучение учеников, их сплоченность и взаимопонимание.

Фронтальная форма, т. е. «обращенная к зрителям», предполагает одновременное обучение группы учащихся или целого класса, решающих однотипные учебные задачи с последующим контролем результатов со стороны учителя. Эта традиционная форма организации учебного процесса связана с «усреднением» обучающихся, так как единообразие заданий не учитывает их индивидуальных особенностей.

Источник

Доклад «Использование активных и интерактивных методов и форм обучения для активизации познавательной деятельности учащихся»

Использование активных и интерактивных методов и форм обучения для активизации познавательной деятельности учащихся

Сегодня жизнь детей протекает в быстро меняющемся мире, который предъявляет к ним серьезные требования. Подрастающему поколению необходимо научиться жить и работать в качественно новой информационной среде, адекватно воспринимать её реалии и научиться пользоваться ею. Изменения, происходящие в мире, вызывают необходимость разработки новых подходов в системе обучения и воспитания.

Одной из проблем, волнующей педагогов, является вопрос, как развить у ребенка устойчивый интерес к учебе, к знаниям и потребность в их самостоятельном поиске, другими словами, как активизировать познавательную деятельность в процессе обучения. Педагог должен не только понимать, чему и как учить, но и организовывать процесс таким образом, чтобы дети задавались вопросами «Чему мне нужно научиться?», «Как мне этому научиться?». Из пассивного слушателя учащийся должен превратиться в самостоятельную, критически мыслящую личность. Успех образовательного процесса в этом направлении во многом зависит от применяемых методов обучения.

Слово «метод» в переводе с греческого означает «исследование, способ, путь к достижению цели».

Методы обучения — это способы совместной деятельности педагога и учащихся, направленные на достижение ими образовательных целей.

Поскольку методы обучения многочисленны и имеют множественную характеристику, то их классифицируют по нескольким основаниям.

I . По источникам передачи и характеру восприятия информации — (Е.Я. Голант, И.Т.Огородников, C.И. Перовский):

— словесные методы (рассказ, беседа, лекция и пр.);

— наглядные (показ, демонстрация и пр.);

— практические (лабораторные работы, сочинения и пр.).

II . По характеру взаимной деятельности педагога и учащихся — система методов обучения Лернера И.Я. — Скаткина М.Н.:

— метод проблемного изложения,

— частично-поисковый или эвристический метод,

III . По основным компонентам деятельности педагога — система методов Ю.К. Бабанского, включающая три большие группы методов обучения:

а) методы организации и осуществления учебной деятельности (словесные, наглядные, практические, репродуктивные и проблемные, индуктивные и дедуктивные, самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя);

б) методы стимулирования и мотивации учения

— (методы формирования интереса — познавательные игры, анализ жизненных ситуаций, создание ситуаций успеха;

— методы формирования долга и ответственности в учении — разъяснение общественной и личностной значимости учения, предъявление педагогических требований);

в) методы контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль, лабораторные и практические работы, машинный и безмашинный программированный контроль, фронтальный и дифференцированный, текущий и итоговый).

IV . По сочетанию внешнего и внутреннего в деятельности педагога и учащегося — система методов М.И. Махмутова: включает систему методов проблемно-развивающего обучения (монологический, показательный, диалогический, эвристический, исследовательский, алгоритмический и программированный).

Сегодня мы будем рассматривать три обобщенные группы методов:

ПАССИВНЫЙ МЕТОД – способ взаимодействия педагога и учащегося, в которой педагог является основным действующим лицом и управляющим ходом учебного занятия, а учащиеся выступают в роли пассивных наблюдателей, подчиненных директивам педагога.

Связь педагога с ребенком на пассивных занятиях осуществляется посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов (не использующих средства компьютерной техники) и т. д. С точки зрения современных педагогических технологий и эффективности пассивный метод мало эффективен. Однако, имеет и некоторые плюсы: относительно легкая подготовка к занятию со стороны педагога и возможность преподнести сравнительно большее количество учебного материала в ограниченных временных рамках занятия. Пассивные методы обычно предполагают авторитарный стиль взаимодействия между педагогом и учащимся.

АКТИВНЫЙ МЕТОД – способ взаимодействия педагога и ребенка, при которой они взаимодействуют друг с другом в ходе занятия. Дети выступают не пассивными наблюдателями, а активными участниками и находятся на равных правах. Активные методы предполагают демократический стиль взаимодействия между преподавателем и слушателем.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД ( Термин «интерактивная педагогика» ввелв 1975 г. немецкий ученый Ганс Фриц. Понятие «интерактивность», «интерактив» заимствованы из английского языка. «Inter» –между-, взаимо-, среди-, «aсt» –действовать, следовательно, «Interaсt» – взаимодействие, взаимодействовать, то есть «интерактивный» означает способный взаимодействовать или находиться в режиме диалога с кем-либо. Место педагога на интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности слушателей на достижение целей занятия. Интерактивные методы предполагают демократический стиль взаимодействия между преподавателем и слушателем и доминирование активности слушателей в процессе обучения.

Термин «активные методы обучения» появился в литературе в начале 60-х годов ХХ века. Ю.Н. Емельянов использует его для характеристики особой группы методов, используемых в системе социально-психологического обучения и построенных на использовании ряда социально-психологических эффектов и феноменов (эффекта группы, эффекта присутствия и ряда других).

Идеи активизации обучения высказывались учёными на протяжении всего периода становления и развития педагогики задолго до оформления её в самостоятельную научную дисциплину. К родоначальникам идей активизации относят Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Д Ушинского и других. Из числа отечественных психологов к идее активности в разное время обращались Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн и другие.

Появление методов активного обучения связано со стремлением преподавателей и тренеров активизировать познавательную деятельность обучающихся или способствовать ее повышению.

При использовании активных методов обучения меняется роль учащегося – из послушного запоминающего устройства он превращается в активного участника образовательного процесса. Эта новая роль и свойственные ей характеристики позволяют на деле формировать активную личность, обладающую всеми необходимыми навыками и качествами современного успешного человека.

Обучение с применение активных методов представляет собой такую организацию и ведение учебного процесса, которая направлена на всемерную активизацию учебно-познавательной деятельности учащихся посредством широкого, желательно комплексного, использования как педагогических (дидактических), так и организационно-управленческих средств.

Обучение только с использованием активных методов не выступает как исключительная обязанность и право педагога (учащегося). Здесь обучение — результат встречной активности группы учащихся, где возникают эффекты взаимостимулирования, эффекты соревнования и поддержки, участники сопереживают успехам и неудачам друг друга, осуществляют анализ и оценку действий партнеров, делятся с ними опытом, выступают в роли и обучающих и обучаемых попеременно.

В недрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений совершенствования подготовки учащихся в системе дополнительного образования, в котором педагог показывает не только свою компетентность и эрудицию, но и умеет увлечь учащихся новыми формами учебно-познавательной деятельности. Для этого организуется индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная деятельность, осуществляется работа с документами и различными источниками информации. Педагог создает такую среду образовательного общения, которая будет способствовать деловому взаимодействию участников при взаимной оценке и контроле.

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности учащихся, опоре на групповой опыт и обязательной обратной связи. Педагог на таком занятии выполняет роль помощника в исследовательской работе учащихся.

Продуктивность интерактивных методов и форм и деятельности велика. В условиях интерактивного занятия происходит обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Это помогает формировать участнику взаимодействия собственное мнение, отношение, отрабатывать навыки поведения в той или иной ситуации, создавать систему своих ценностей. Более того, поскольку знания не даются в готовом виде, активно стимулируется их самостоятельный поиск всеми участниками запланированного общения.

Важно понять, что обучаемый является полноправным участником психологически грамотно организованного процесса восприятия. Именно его опыт становится основным источником познания. Чувствуя свою успешность, интеллектуальную состоятельность, учащийся не только приобретает новые знания и умения, но и интенсивно развивает навыки познавательной деятельности, формирует интеллектуальные запросы, интересы, приобретает коммуникативные навыки, навыки поведения в социуме.

Главный признак интерактивного метода – получение обратной связи от учащихся в процессе всего занятия, на каждом его этапе. Всегда считалось, что хорошее занятие вызывает много вопросов у обучающихся. Обратная связь возникает при условии активного слушания (активное усвоение материала, включение разума, т.е. не только слушать пассивно, но и слышать; практическая направленность занятия, т.е. перенос теоретического знания в область практической деятельности, когда примеры приводят сами учащиеся, моделируют ситуации).

Нет четкого разграничения активных и интерактивных методов обучения, одни и те же виды методов относят как к активным, так и к интерактивным. Принято считать интерактивные методы обучения как наиболее современную форму активных методов. Но н ужно помнить, что интерактивные формы работы не универсальны, они не подменяют собой традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в системе обучения и воспитания. Оптимальным является сочетание 60% интерактивных и 40% традиционных форм работы.

К активным и интерактивным методам относятся следующие:

методы проблемного обучения;

кейс-метод, метод анализа конкретных ситуаций;

методы коллективного обсуждения проблем (дискуссия, полемика, «круглый стол», семинар, «мозговая атака»);

метод деятельности по инструкции;

ролевые, «деловые» игры;

Метод проектов можно рассматривать как одну из личностно ориентированных развивающих технологий, в основу которой положена идея развития познавательных навыков учащихся, творческой инициативы, умения самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, ориентироваться в информационном пространстве, умения прогнозировать и оценивать результаты собственной деятельности. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот метод применим при наличии действительно значимой проблемы (практической, научной, творческой, жизненной), для решения которой необходим исследовательский поиск. В ходе выполнения проекта учащийся оказывается вовлеченным в активный познавательный творческий процесс; при этом происходит как закрепление имеющихся знаний по предмету, так и получение новых знаний. Кроме того, формируются надпредметные компетенции: исследовательские (поисковые), коммуникативные, организационно-управленческие, рефлексивные, умения и навыки работы в команде и др.

Кейс-метод (Casestudy ) – это техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных, бытовых или иных проблемных ситуаций (от англ. case – «случай»). При работе с кейсом учащиеся осуществляют поиск, анализ дополнительной информации из различных областей знаний, в том числе связанных с будущей профессией.

«Суть его заключается в том, что учащимся предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой отражает не только какую-нибудь практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений».

В кейс-методе происходит формирование проблемы и путей её решения на основе пакета материалов (кейса) с разнообразным описанием ситуации из различных источников: научной, специальной литературы, научно-популярных журналов, СМИ и др. В качестве задания учащемуся (или группе учащихся) можно предложить сделать доклад, подготовить проект или компьютерную презентацию.

При работе с кейсом у учащихся формируются следующие компоненты ключевых компетенций: умения решать проблемы, общаться, применять предметные знания на практике, умение вести переговоры, брать на себя ответственность, толерантность, рефлексивные умения.

Игра – вид деятельности, который присущ и детям, и взрослым, поэтому использование данного вида деятельности в образовательном процессе известно давно. Использование разных типов игр – деловых, имитационных, ролевых для разрешения учебных проблем вносит разнообразие в течение предметного образовательного процесса, вызывает формирование положительной мотивации изучения данного предмета. Игра стимулирует активное участие учащихся в учебном процессе и вовлекает даже наиболее пассивных. В ходе игры происходит освоение участниками игры нового опыта, новых ролей, формируются коммуникативные умения, способности применять приобретенные знания в различных областях, умения решать проблемы, толерантность, ответственность.

Метод «мозгового штурма» (мозговая атака, брейнсторминг) , направленный на генерирование идей по решению проблемы, основан на процессе совместного разрешения поставленных в ходе организованной дискуссии проблемных задач. При этом все идеи и предложения, высказываемые участниками группы, должны фиксироваться на доске (или большом листе бумаги), чтобы затем их можно было проанализировать и обобщить. Последовательное фиксирование идей позволяет проследить, как одна идея порождает другие идеи. Дух соревновательности активизирует мыслительную деятельность учащихся. По окончании «штурма» все предложенные идеи (решения) подвергаются анализу, в котором участвует вся группа. Метод «мозгового штурма» позволяет вовлекать в активную деятельность максимальное число обучающихся. Применение данного метода возможно на различных этапах занятия: для введения новых знаний, промежуточного контроля качества усвоения знаний, закрепления приобретённых знаний (на обобщающем занятии по конкретной теме курса).«Мозговой штурм» является эффективным методом стимулирования познавательной активности, формирования творческих умений обучающихся как в малых, так и в больших группах. Кроме того, формируются умения выражать свою точку зрения, слушать оппонентов, рефлексивны

В учебном процессе методы обучения обязательно осуществляются в каких-либо организационных формах.

Латинское слово forma означает внешнее очертание, наружный вид, структура чего-либо. По отношению к обучению понятие «форма» употребляется в двух значениях: форма обучения и форма организации обучения.

Форма обучения – организационный способ осуществления учебного процесса, внешнее выражение его внутренней сущности, логики и содержания. Существуют различные формы обучения, которые подразделяются по количеству учащихся, времени и месту обучения, порядку его осуществления. Выделяют индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, парные, аудиторные и внеаудиторные формы обучения. Такая классификация не является строго научной, но позволяет несколько упорядочить разнообразие форм обучения.

Индивидуальная форма обучения подразумевает взаимодействие преподавателя с одним учеником.

В групповых формах обучения учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах.

Фронтальная форма обучения предполагает работу преподавателя сразу со всеми учащимися в едином темпе и с общими задачами.

Коллективная форма обучения отличается от фронтальной тем, что учащиеся рассматриваются как целостный коллектив со своими особенностями взаимодействия.

При парном обучении основное взаимодействие происходит между двумя учениками.

Такие формы обучения, как аудиторные и внеаудиторные связаны с местом проведения занятий.

Методы проведения занятий подразделяются:

По источнику приобретения знаний, умений, навыков на:

Источник