Определите способ заполнения органа контрастным средством

При тугом заполнении изучаются следующие характеристики исследуемого органа: положение, форма, размеры, рисунок тени, контуры, перистальтика, ригидность стенок, смещаемость органа, эвакуация содержимого. Установление этих показателей проводится на основании анализа теневой картины внутреннего контрастного слепка каждого органа.

При изучении положения исследуемого органа желудочно-кишечного тракта кроме представления об анатомической форме нужно знать, какие смежные органы могут воздействовать, сдавливать извне и своим механическим компрессионным действием изменять нормальное местоположение и форму обследуемого органа и учитывать это. При исследовании пищевода, например, нужно принимать во внимание, что смещение его положения часто зависит от увеличения отделов сердца, расширенной аорты, гиперпла-зированных лимфоузлов средостения и т. д. Смещение желудка и кишечника зависит от давления увеличенной печенью, селезенкой, наличием внутри- и внебрюшинных образований и т. д.

Форма и размеры исследуемого органа. Изменения формы и размеров тени органа могут быть обусловлены как причинами, воздействующими извне, так и связанными с патоморфоло-гической перестройкой структуры, а также нарушением мышечного тонуса исследуемого органа. Эти изменения при рентгенологическом исследовании характеризуются следующими симптомами.

Общее равномерное увеличение тени. Это диффузное расширение полости органа вследствие растяжения мускулатуры его стенки. Примеры: расширение полости пищевода на всем протяжении вследствие ахалазии; расширение сигмовидной кишки при болезни Гиршпрунга и т. д.

Частичное равномерное увеличение тени. Этот симптом чаще возникает при наличии сужения в нижележащих отделах, его называют также супрастенотическим расширением. Данный признак обычно встречается при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта: при ожогах и опухолях пищевода, когда над суженным местом определяется увеличенная тень, которая, как правило, расширена более или менее симметрично во все стороны. Однако тень распространяется по протяженности не на весь орган, а лишь наполовину или меньшую часть его, в этом отличие этого симптома от предыдущего. Частичное равномерное увеличение тени может быть как выше сужения, так и ниже, к примеру, при опухолях кишечника, особенно толстого, а также при хронической непроходимости другой этиологии.

Локальное увеличение тени. Под этим признаком следует понимать увеличение тени на ограниченном участке, притом на одной его стороне, на одном контуре. В этом отличие данного симптома от частичного равномерного увеличения тени, при котором расширены будут оба контура тени и на значительном протяжении. Патоморфологической основой симптома локального увеличения тени являются следующие процессы.

А) Мышечная слабость на ограниченном участке, потеря его тонуса; в результате давления изнутри наступает ограниченное выпячивание стенки органа, теневым отображением которого будет закругленный выступ на контуре тени заполненного органа. Такая картина типична для пульсионных дивертикулов пищевода, тонкого и толстого кишечника.

Б) Выпячивание стенки органа вследствие оттягивания, натяжения стенки снаружи за счет спаечных перипроцессов, как следствие перенесенного воспаления или травмы. Рентгенологическая картина будет также в виде выступа на контуре тени, которая характерна для тракционного дивертикула. В отличие от пульсионного дивертикула, локальное увеличение тени (выступ) при тракционном дивертикуле будет остроконечным, направленным верхушкой в сторону фиксирующей спайки.

В) Третий тип локального увеличения тени есть отображение нарушения целостности стенки органов желудочно-кишечного тракта, т. е. в стенке органа образуется дефект, углубление (язва, кратер), куда входит контрастное вещество и образует на этом месте локальное увеличение тени тоже в виде выступа на контуре. Это классический симптом изъязвления — «ниша», что обозначает «плюс тени — минус ткани», свидетельствующий о поступлении бариевой взвеси в углубление — дефект в стенке органа. «Ниша» представляет собой добавочный дополнительный элемент в тени исследуемого органа и является патогномо-ничным симптомом язвы (изъязвления), так как она непосредственно воспроизводит язвенный дефект любого полостного органа.

Различают ниши по величине: малые (от 0,3X0,5 до 0,5X0,8 см), средних размеров (1,0х1,5 см) и большие (диаметр их и глубина равны нескольким сантиметрам). По форме ниши подразделяют на: каллезные, пенетрирующие и с трехслойным содержимым. Каллезная язва характеризуется выступающей нишей, сидящей на широком основании на тени исследуемого органа. Проникающая (пенетрирующая) язва характеризуется дополнительной тенью рядом с силуэтом органа, связанной с последним узким перешейком, однако эта связывающая шейка обнаруживается не всегда. При трехслойной нише в нижнем отделе выявляется контрастная масса, над ней слой жидкости (гиперсекреторный слой), над которым находится пузырь воздуха. Трехслойные ниши являются показателем пенетрирующих язв.

Ниши подразделяют также по реакции: с воспалительным валом и рубцовыми изменениями (с конвергенцией складок слизистой), обусловливающими изъязвление.

Общее уменьшение тени является отображением сужения полости исследуемого органа на всем протяжении или на большей его части.

Частичное уменьшение тени является выражением сужения полости органа на протяжении небольшого участка, на половину и меньшую часть, в этом характерная особенность отличия данного симптома от предыдущего. Патоморфологический субстрат указанных двух симптомокомплексов часто бывает единым; опухолевая инфильтрация стенок, рубцовые изменения — сморщивание стенок; спастическое втяжение за счет изменения тонуса мускулатуры, давление близкорасположенных органов и т. д.

Источник

Определите способ заполнения органа контрастным средством

Особенностью рентгеноисследования желудочно-кишечного тракта является двухэтапность, т. е. исследование при частичном и при тугом наполнении контрастным веществом изучаемого органа.

При первом этапе — частичном наполнении исследуемого органа — определяются тонус и состояние структуры рельефа слизистой.

При втором этапе — тугом наполнении изучаются форма, положение, контуры, эластичность, размеры, перистальтика, смещаемость и эвакуация содержимого из этого органа.

На основе такого последовательного методичного исследования удается выявить те или иные отклонения от нормы, которые обусловливают анатомо-морфологическую и функциональную рентгеносимптоматику заболеваний органов желудочно-кишечного тракта.

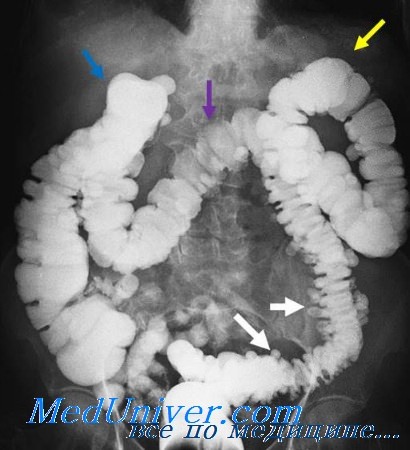

При проведении исследования толстого кишечника методом ирригоскопии первым этапом будет тугое наполнение, а вторым — после опорожнения толстого кишечника — исследование при частичном наполнении его, направленное на изучение рельефа слизистой толстого кишечника.

Характеристика тонуса исследуемого органа в норме и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. В частности, для выяснения тонуса желудка необходимо экранное наблюдение прохождения первых порций двух-трех глотков бариевой взвеси и учет времени, которое понадобится этой первоначальной части контрастного вещества для достижения нижней или дистальной точки исследуемого органа.

Нередко наблюдаются сочетания измененного тонуса: в одном сегменте исследуемого органа превалирует гипертонус, а в других отделах состояние гипо-тонуса. Такая картина часто бывает при исследовании желудка, когда выявляется сокращение мышц в области выходного отдела желудка, а в остальных частях определяется гипотония со всеми рентгенологическими признаками. Нередко подобные проявления наблюдаются в пищеводе (при ахалазии), в кишечнике (болезнь Гиршпрунга) и т. д.

Дополнительным признаком, свидетельствующим о состоянии тонуса при исследовании желудка, является форма желудочного пузыря. При нормотоническом желудке пузырь имеет форму полушария, при гипертоническом — он в виде сегмента шара с широким основанием, при. гипотоническом — в виде овоида, при атоническом в виде заостренного книзу овоида или груши.

Тонус является отображением деятельности центральной нервной системы и зависит от регуляции нервных механизмов, а нередко и от психоэмоционального состояния обследуемых.

По распространенности гипертонус, а также атония органов желудочно-кишечного тракта могут быть универсальными и локальными.

Универсальный гипертонус (общий спазм — общее контрактильное состояние) проявляется резким уменьшением тени всего органа или большей части его в сочетании с замедленным прохождением контрастной взвеси по ходу полости.

Универсальный гипотонус (атония) — процесс обратный и проявляется увеличением тени всего органа или значительной части его при ускоренном заполнении полости исследуемого органа.

Локальный гипертонус (ограниченный спазм) характеризуется уменьшением тени на ограниченном участке контрастированного органа. Примером является симптом «вывернутой перчатки — указательного пальца» при язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, когда выявляются спастические втяжения на противоположной стороне местонахождения язвы.

Локальный гипотонус (атония) — проявляется увеличением тени на ограниченном участке за счет ослабления мышечной функции на этом месте. Примеры — функциональные дивертикулы пищевода, 12-перстной кишки, желудка, толстого кишечника и т. д.

Источник

Особенности компьютерной томографии с контрастным усилением

КТ с контрастированием – исследование, предполагающее использование рентгеновского излучения в минимальных дозах, а также сопровождающееся введением специального вещества для усиления контрастности здоровых и патологически измененных тканей.

КТ с контрастом назначается далеко не в каждом случае использования методики компьютерной томографии. Этот способ обследования является очень точным, позволяя рассмотреть даже мельчайшие опухоли, тромбы и гематомы и применяется при необходимости детализации картины заболевания.

Вводя контрастный препарат внутривенно, мы отвечаем сразу на несколько вопросов: есть ли гипо- или гиперваскулярные опухоли в интересующей нас зоне и каковы ее размеры,

есть ли в ней некроз или кровоизлияние,

нет ли тромбозов , аневризм, инвазий сосудов,

нет ли нарушения целостности сосудистой стенки, нет транзиторных нарушений перфузии исследуемого органа.

КТ с контрастом выполняется в случаях, когда нужно очень четко разделять нормальные и аномальные структуры в человеческом организме. Такая дифференцировка достигается посредством усиления сигнала от больных тканей. Эффект контрастирования при КТ основывается на том, что большинство опухолей, особенно, злокачественных, кровоснабжается лучше, чем здоровые ткани. Поэтому контрастное вещество будет накапливаться в них, давая картину отличия от прочих тканей. Кроме того, контраст необходим для изучения состояния сосудов – вен, артерий. На снимках КТ контраст будет выделяться белым цветом, что позволит хорошо изучить этот участок.

КТ с контрастом и онкология

В большинстве случаев процедура рекомендуется при подозрении на онкологический процесс, либо для дифференцирования доброкачественной опухоли со злокачественной. Так, рекомендуется КТ с контрастным веществом при:

- Опухолях паренхиматозных органов брюшной полости и забрюшинного пространства (при раке почек, карциноме печени, поджелудочной железы, селезенки).

- Раке полых органов брюшной полости – кишечника, желчного пузыря.

- Образованиях грудной клетки – легких, средостения, сердца.

- Опухолях головного мозга и основания черепа.

- Новообразованиях опорно-двигательного аппарата.

Томография с контрастированием позволит различить банальную и часто встречающуюся кисту почки от почечно-клеточного рака или доброкачественной липомы, ангиомы. При изучении состояния печени КТ поможет дифференцировать цирроз печени, доброкачественные опухоли и гепатоцеллюлярный рак.

Применяется КТ с контрастным усилением при лимфомах – для отличия их от другого ракового заболевания (лимфогранулематоз) или от простого лимфаденита. Контрастирование позволит установить степень ракового заболевания, его распространенность, поражение регионарных лимфоузлов, наличие метастазов. Часто назначают КТ и при малигнизации доброкачественных опухолей, которая будет заметна по ряду специфических признаков (васкуляризация, увеличение в размерах и т.д.).

Компьютерная томография с контрастным усилением весьма информативна при диагностике внутри просветных тромбов, а также тромбированных аневризм, зон сужения тромбами аорты. Также контраст позволит детально изучить сосудистые мальформации, в том числе – перед оперативным вмешательством по поводу их удаления. Обследование даст полную картину при истончении стенок вен, варикозе глубоких вен и при тромбофлебите, а также при атеросклерозе артерий.

Компьютерная томография с контрастированием применяется при заболеваниях таких зон организма:

- Полых органов – желудка, кишечника, пищевода.

- Легких, бронхов и трахеи.

- Гортани и голосовых связок.

- Головного мозга, спинного мозга.

- Основания черепа.

- Всех отделов позвоночника.

- Костей.

- Челюстей.

- Носа и пазух.

Для процедуры применяются различные препараты – ионные и неионные, с содержанием йода. Именно йод повышает интенсивность изображения, при этом вред от его проникновения в организм практически отсутствует. Самыми распространенными являются ионные препараты, но неионные еще более предпочтительны (их токсичность равна нулю).

К ионным средствам относят — Метризоат, Диатризоат, Иоксаглат,

к неионным – Йопромид, Йопамидол, Йогексол и другие.

До введения препарата врач обязательно уточняет наличие некоторых заболеваний и состояний у пациента, которые могут стать противопоказаниями к процедуре.

До обследования пациент должен сдать ряд лабораторных анализов

(биохимия крови: мочевина (2,4-6,4 ммоль/л) и креатинин (мужчины старше 15 лет — 80-150 мкмоль/л, старше 60 лет — 71-115; женщины старше 18 лет — 53-97, старше 50 лет — 53-106).

При повышении указанных показателей проведение контрастирования не проводится. Количество контрастного вещества рассчитывается исходя из веса человека.

Есть разные способы введения контраста, основные из них таковы:

- Болюсный. При болюсном способе введения в локтевую или другую вену устанавливается шприц-инжектор, у которого нормируется скорость подачи препарата.

- Внутривенный однократный. Препарат один раз вводится в вену обычным шприцем.

- Пероральный. В этом случае средство принимается через рот.

- Ректальный. Для сканирования кишечника контрастное вещество вводится через прямую кишку однократно.

Противопоказаниями при КТ с конрастными веществами, содержащими йодсодержащие препараты являются:

Строгим противопоказанием к любой КТ является беременность, ведь исследование предполагает использование рентгеновского излучения. Относительное противопоказание – грудное вскармливание: после процедуры в течение 1-2 суток следует исключать кормление грудью. У томографа есть ограничение по весу пациента, и при выполнении КТ у людей с массой тела более 110-120 кг могут возникнуть сложности.

Обычно рекомендуется не выполнять процедуру чаще, чем раз в 6 месяцев. Это ограничение связано не с применением контраста, а с получением лучевой нагрузки во время КТ. Тем не менее, эта нагрузка минимальна, и по жизненным показаниям КТ может быть проведена чаще. Следует помнить, что у ряда пациентов (1-3%) наблюдаются патологические реакции на введение контрастного вещества, что также может ограничить частоту выполнения процедуры. К таким реакциям относятся:

Источник