- Урок 26 Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов

- Содержание урока 26

- Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов §40. Технология приготовления блюд из рыбы

- Технология варки рыбы

- Технология жарки рыбы на сковороде

- Технология тушения рыбы

- Технология запекания рыбы

- Технология приготовления изделий из котлетной массы

- Требования к качеству готовых блюд

- Практическая работа № 40

- Практическая работа № 41

- Самостоятельная работа

- Проверяем свои знания

- Рыба и рыбные продукты. Методы исследования органолептических свойств

- 1. Определение размера и массы рыб

- 2. Толщина и состояние глазури

- 3. Определение консистенции

- 4. Определение запаха

- 5. Определение вкуса

Урок 26

Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов

Раздел. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов.

Тема урока. Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов.

Тип урока: комбинированный.

Цели урока: организовать деятельность обучающихся по ознакомлению с пищевой ценностью блюд из рыбы и морепродуктов, технологией приготовления блюд из них; обучить на практике приготовлению и подаче блюд из рыбы и морепродуктов.

Содержание урока 26

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов

§40. Технология приготовления блюд из рыбы

Тепловая обработка рыбы полностью уничтожает опасных для человека микробов и паразитов.

Рыбу можно подвергать различным видам тепловой обработки: отваривать, припускать, жарить, тушить, запекать.

Технология варки рыбы

1. Положить порционные куски рыбы в посуду, залить водой так, чтобы она покрыла их. Целые крупные тушки нужно залить холодной водой, а небольшие куски — кипятком,

2. Положить соль, морковь, лук, петрушку, лавровый лист, чёрный перец горошком. Довести до кипения.

3. Убавить нагрев. Варить на очень слабом огне под плотно закрытой крышкой до готовности (15—20 мин порционные куски, 50-60 мин — рыбу весом 1 — 1,5 кг).

4. Проверить готовность, проколов тонкой деревянной шпилькой. У готовой рыбы шпилька легко входит в мякоть.

Припускание — варка в небольшом количестве воды. Перед припусканием рыбу ошпаривают кипятком, чтобы белок свернулся и все питательные вещества лучше сохранились. В процессе припускания к рыбе добавляют коренья, специи, лук.

Жарят рыбу несколькими способами: на сковороде с небольшим количеством жира; во фритюре (в глубокой сковороде или фритюрнице в большом количестве жира); на решётке гриля; на открытом огне; в кляре — жидком тесте на сильно разогретой сковороде.

Технология жарки рыбы на сковороде

1. Куски рыбы посолить, поперчить и выдержать 15—20 мин.

2. Рыбу обсушить салфеткой, запанировать (обвалятъ в муке).

3. Разогреть сковороду и налить на неё растительное масло.

4. Аккуратно уложить куски рыбы на сковороду и обжаритъ их с двух сторон до образования светло-коричневой корочки.

5. Довести рыбу до готовности в горячем (230—250°C) духовом шкафу в течение 5—7 мин,

6. Подавать, полив растопленным сливочным маслом.

Технология тушения рыбы

1. Обжарить куски рыбы с двух сторон.

2. Уложить их в сотейник слоями, чередуя с овощами, нарезанными соломкой или ломтиками.

3. Залить бульоном или соусом, добавить специи.

4. Довести до кипения, убавить нагрев.

5. Тушить при слабом кипении до полного размягчения рыбы (1—2 ч).

Технология запекания рыбы

1. Подготовленную рыбу посолить, поперчить, обмазать сметаной или майонезом.

2. Завернуть в фольгу или рукав для запекания. Можно поместить порционные куски в специальную посуду.

3. Положить на противень и поместить в разогретый до 230— 250°C духовой шкаф.

4. Запекать до готовности (время запекания зависит от веса рыбы и температуры духовки).

Технология приготовления изделий из котлетной массы

Из рыбного филе можно приготовить изделия из котлетной массы, котлеты, биточки, тефтели, зразы и рулеты.

1. Нарезать кусочками филе мясистой рыбы, не имеющей мелких косточек.

2. Замочить в воде или молоке пшеничный хлеб без корки.

3. Пропустить дважды рыбу вместе с замоченным хлебом через мясорубку с крупной решёткой. Можно добавить сырой или пассерованный репчатый лук.

4. Добавить соль, молотый чёрный перец, сырое яйцо, всё перемешать.

5. Сформовать изделия: биточки — круглой формы, котлеты — овальной, толщиной 1,5—2 см.

6. Обжарить с двух сторон.

7. Довести до готовности котлеты и биточки в духовом шкафу в течение 5—7 мин; тефтели сложить в сотейник, залить сметанным или томатным соусом и тушить 10—15 мин.

Подача готовых блюд. Горячие рыбные блюда подают на стол на подогретой тарелке. Coyc к рыбному блюду можно предложить отдельно или подлить на тарелку, причем борта посуды не покрывают гарниром и соусом. Панированные изделия (кроме биточков и тефтелей) соусом не поливают. Гарниром к рыбному блюду традиционно является картофель. Дополнительный гарнир — огурцы, помидоры.

Требования к качеству готовых блюд

Недостаточная тепловая обработка может служить причиной пищевых отравлений. Поэтому особенно тщательно следует проверять степень готовности рыбных блюд.

1. У полностью готовой рыбы мякоть мягкая, легко отстаёт от костей, нет запаха сырости.

2. Куски рыбы не крошатся, не деформированы.

3. Блюдо не пересолено.

4. Рёберные кости не обнажены.

5. Жареная рыба покрыта корочкой светло-коричневого цвета с обеих сторон. Слой панировки не отстаёт от рыбы.

6. Запах специй не заглушает аромат рыбы.

7. Поверхность изделий из рыбной котлетной массы непотрескавшаяся, с хорошо поджаренной корочкой.

8. Цвет на изломе от белого до серого.

9. Нет посторонних запахов, вкуса и запаха кислого хлеба.

10. Изделия сочные и рыхлые.

Внимание! Вспомните правила безопасной работы с ножом и горячими жидкостями.

Практическая работа № 40

Приготовление блюда из рыбы

1. Посоветуйтесь с членами бригады, какое блюдо из рыбы вы будете готовить. Распределите обязанности (роли).

2. Изучите технологическую последовательность приготовления выбранного блюда.

3. Выполните поручения, соответствующие вашей роли в бригаде.

4. Продегустируйте готовое блюдо.

5. Оцените его качество в соответствии с требованиями.

Практическая работа № 41

Определение качества термической обработки рыбных блюд

1. Определите качество термической обработки рыбных блюд органолептическими способами (по виду, запаху, вкусу).

2. Сделайте выводы. Результаты исследования занесите в рабочую тетрадь.

Запоминаем опорные понятия

Отваривание, припускание, жарка, тушение, запекание рыбы; изделия из котлетной массы.

Самостоятельная работа

Работа с информацией.

Выясните, выполнив поиск в Интернете, что означают выражения: «рыба паровая», «рыба тельная», «рыба чинёная», «рыба заливная», «строганина». Сохраните информацию в форме описания, схем, фотографий и подготовьте небольшое сообщение для класса.

Проверяем свои знания

1. Почему при варке крупные куски рыбы кладут в холодную воду, а мелкие — в горячую?

2. Какая тепловая обработка рыбы больше подходит для детей, пожилых и больных людей?

3. Какие ошибки были допущены в технологии приготовления рыбы, если она раскрошилась?

Источник

Рыба и рыбные продукты. Методы исследования органолептических свойств

1. Определение размера и массы рыб

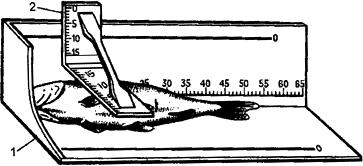

По размеру или массе большинство видов рыб подразделяются согласно стандарту на три группы: крупную, среднюю и мелкую. Пищевая ценность крупных особей одного и того же семейства (вида) выше, чем мелких [36, 37]. Минимальный размер (или масса) отдельных видов рыб, допускаемых к вылову, устанавливается по отдельным районам промысла правилами рыболовства, утверждаемыми министерствами рыбного хозяйства (рис. 1).

Рисунок 1 – Определение размера и массы рыбы

В промышленности и торговле размер рыбы определяют в соответствии с существующими правилами рыболовства и действующими стандартами. Промысловая длина рыбы должна измеряться по прямой линии от начала (вершины) рыла до начала средних лучей хвостового плавника. При определении длины рыбу следует уложить на ровную поверхность (стол, скамья). Для измерения использовать линейку с ценой деления 10 мм (рис. 2).

Рисунок 2 – Промеры рыб

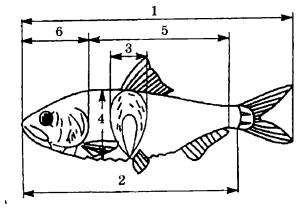

В случае использования стальной рулетки необходимо натягивать ленту, не допуская ее изгиба по овалу брюшка. Схема измерения рыбы показана на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема измерения рыбы: 1 – общая (зоологическая) длина; 2 – длина тела (промысловая длина); 3 – толщина тела; 4 – высота тела; 5 – длина тушки; 6 – длина головы

Массу рыбы необходимо определять поштучным взвешиванием всех экземпляров, входящих в отобранную пробу (рис. 4).

Рисунок 4 – Проведение дегустационной комиссией органолептической оценки качества рыбы

Определение внешнего вида. Из доставленной на анализ пробы рыбы отбирают несколько образцов (в зависимости от массы одного экземпляра) и помещают на чистый светлый противень.

Внешний вид определяют визуально. При осмотре определяют количество и состояние слизи, чешуи и эпидермиса кожи, цвет поверхности (кожно-чешуйчатого покрова) и жабр, количество и состояние содержащейся в них слизи, цвет глаз и их расположение по отношению к уровню орбит, а также степень деформации тела рыбы (количество и характер помятостей), количество, характер и размеры механических повреждений тканей.

Проводится оценка кожно-чешуйчатого покрова: прозрачность и цвет слизи, окраска кожи, механические повреждения, сбитость чешуи. У свежей рыбы слизь прозрачная и бесцветная. С уменьшением степени свежести слизь мутнеет и окрашивается, в зависимости от вида рыбы и стадии потери свежести в беловатый, молочный, кремовый, желтый, серо-коричневый и другие цвета. Естественный серебристый цвет кожи тускнеет, образуются пятна и полосы (рис. 5) (для определения цвета кожи тщательно смывается слизь) [37, 38].

Рисунок 5 – Неравномерность окраски кожи

У свежей рыбы слизь в жабрах прозрачная, с ухудшением качества она мутнеет, из бесцветной превращается в розоватую, красную, вишневую, вишнево-грязную или зеленовато-грязную. По мере хранения рыбы прозрачная роговица глаз становится помутневшей или мутной (рис. 6).

Рисунок 6 – Мутная роговица глаз

Открыв руками жаберные крышки, определяют цвет жабр. В зависимости от вида рыбы жабры могут быть ярко-красными, красными и темно-красными. По мере порчи они становятся красноватокоричневыми, розовыми, бледно-розовыми, обесцвеченными, грязновато-розовыми, темно-коричневыми и т. д. (рис. 7, а, б).

Рисунок 7 – Исследование жабр: а – жабры свежей рыбы; б – жабры испорченной рыбы

С потерей свежести брюшко рыбы утрачивает жемчужно-белую окраску с легким порозовением, приобретает интенсивно розовый, красный и даже бурый цвет или оказывается обесцвеченным.

У свежей рыбы поверхность покрыта тонким слоем прозрачной тягучей слизи. При хранении рыбы консистенция и цвет слизи изменяются. Слизь мутнеет, становится менее липкой. В ней появляются комочки, образующиеся вследствие разрушения кожи (эпидермиса, дермы) микроорганизмами и в результате ферментативных процессов. В зависимости от качества рыбы слизь может быть прозрачной (у свежей рыбы), мутной или грязной (у несвежей рыбы).

Состояние слизи влияет на окраску поверхности рыбы (постепенно бледнеет, затем становится тусклой). Окраска тела рыбы выражают терминами «блестящая», «потускневшая» и «тусклая».

Цвет – важный показатель качества рыбы, связанный с ее химическим составом, внутренним строением и часто с физическим состоянием. Под цветом подразумевают окраску мяса на срезе, сделанном перпендикулярно направлению мышечных волокон (поперечный срез). Обычно срез делают за грудными плавниками перпендикулярно позвоночнику, разрезая спинные мышцы (соматическую мускулатуру). Цвет мяса может быть нормальным (блестящий, свойственный данному виду рыбы); потускневшим (с порозовением или без порозовения у позвоночника); тускло-серым (с покраснением или без покраснения у позвоночника) [36, 38]. Потускнение или порозовение (покраснение) мяса в сочетании с неприятным запахом характерно для рыбы, находящейся в стадии порчи (рис. 8).

Рисунок 8 – Цвет мяса свежей рыбы

Для определения цвета мяса в наиболее утолщенной части рыбы делают косой срез острым ножом. Отмечают появление признаков порчи: потускнение или тусклый цвет по всей толще мяса и покраснение его у позвоночника (рис. 9).

Рисунок 9 – Тусклый цвет мяса несвежей рыбы

Дополнительным признаком является цвет анального кольца. У свежей рыбы анальное кольцо имеет бледно-розовый цвет, с ухудшением качества оно приобретает красноватую, серо-розовую, сероватую, серую, грязно-зеленую, грязно-красную окраску (рис. 10).

Рисунок 10 – Красноватая окраска анального кольца

К повреждениям кожного покрова относят: багряны (ранения, причиненные багром или темляком), сбитость чешуи (снастные ранения от объячивания сетью), разрывы кожи и тканей (ранения, причиненные крючками самоловной снасти, разными приспособлениями и машинами при добыче и транспортировании рыбы), кровоподтеки (ранения, возникающие вследствие ушиба или кровоизлияния) [36–38].

Состояние брюшка определяют терминами «нормальное», «вздутое» и «лопнувшее». Необходимо отметить, что вздутое брюшко не всегда является признаком порчи. У свежей рыбы анальное кольцо не выпячено, бледно-розового цвета. С ухудшением качества рыбы появляется некоторая вздутость и изменяется его окраска (рис. 11).

Рисунок 11 – Вздутое брюшко у рыбы

У мороженой рыбы определяют также пожелтение. В случае если из кожи в подкожный слой переходят жирорастворимые пигменты (каротиноиды), пожелтение не является признаком порчи. При окислительной порче жира пожелтение усиливается до грязноватожелтого с коричневым оттенком и появляется специфический запах окислившегося жира (запах окислившегося жира определяется после пробной варки). При определении степени пожелтения подкожной ткани с рыбы снимают кожу (рис. 12):

- полностью со всей поверхности у рыб массой от 0,5 кг и меньше;

- в наиболее вероятных местах пожелтения – у рыб массой более 0,5 кг.

Рисунок 12 – Снятие кожи с рыбы

При необходимости определения пожелтения, проникшего в толщу мяса, на рыбе делают поперечные надрезы.

2. Толщина и состояние глазури

Глазурью покрывают наиболее ценную рыбу (белорыбицу, семгу, осетровых и др.). Глазурь должна быть в виде ровного слоя ледяной корочки и не отставать от рыбы при легком постукивании. При этом обращают внимание на пороки глазури (воздушные прослойки между льдом и рыбой, пузырьки, трещины, сколы). Для определения толщины глазури ее скалывают со спины рыбы и измеряют линейкой или штангенциркулем.

У рыбы горячего и холодного копчения оценивают равномерность окраски по наличию светлых пятен, которые могут образоваться в результате неполной обработки поверхности дымом, ожогов кожи, загрязнения сажей. Нормальной по интенсивности считается окраска от светло-золотистой до темно-золотистой с серебристым отливом (у некоторых видов рыб цвет может быть темным).

При оценке внешнего вида определяют также наружные повреждения (срывы, порезы, трещины). Срывы кожи определяют по площади, для чего их вписывают в прямоугольник и определяют его площадь в квадратных сантиметрах. Порезы и трещины измеряют по длине в сантиметрах линейкой с ценой деления 1 мм.

Вскрытие рыб производят ножницами. Делают два разреза: один по белой линии – от анального отверстия до жаберных дужек, второй – от того же места по боковой линии до головы. Левую половину брюшной стенки удаляют и осматривают кишечник, печень, поджелудочную железу, селезенку и почки. По состоянию внутренних органов судят о свежести рыбы. После извлечения внутренних органов осматривают брюшину и устанавливают наличие или отсутствие красной полосы вдоль позвоночника.

3. Определение консистенции

Консистенция должна определяться путем надавливания пальцами руки на среднюю, наиболее мясистую часть спинки рыбы или сжатия рыбы со стороны боков между большим и указательным пальцами рук. О консистенции судят по ощущению, возникающему в пальцах, и степени устранения вмятин (ямок), образующихся при надавливании пальцами. Консистенцию определяют терминами: плотная, ослабевшая, слабая.

У мяса плотной консистенции следы (ямочки) от надавливания не образуются или, появляясь, мгновенно исчезают, при ослабевшей консистенции следы от надавливания исчезают медленно, а при слабой не исчезают.

Консистенция мяса охлажденной рыбы устанавливается прощупыванием мясистых частей. Консистенцию мяса мороженой рыбы проверяют после оттаивания до температуры в толще мяса от 0 до плюс 5 °С. Оттаивают рыбу в воде с температурой не выше плюс 15 °С или на воздухе при температуре плюс 15–20 °С. Консистенцию рыбы и рыбных продуктов определяют при легком сжатии продукта пальцами. Консистенцию всех мороженых продуктов (кроме мороженого фарша) определяют после их размораживания до температуры в толще тела рыбы или блока продукта от 0 до 5 °С [37, 38].

Для определения консистенции мяса рыбы-сырца делают косой срез острым ножом в наиболее утолщенной части рыбы.

- Консистенция плотная, если при надавливании на края разреза мясо сильно пружинит и следы деформации быстро исчезают;

- консистенция ослабленная, если мясо рыбы пружинит слабо, следы деформации исчезают медленно, но полностью;

- консистенция мягкая, если мясо рыбы не пружинит, отмечается легкое смещение септ относительно друг друга, а образующиеся при этом углубления полностью не исчезают;

- консистенция мажущая, если при растирании между пальцами мясо легко размазывается (рис. 13).

Рисунок 13 – Определение консистенции рыбы

Консистенцию соленых, пряных, маринованных, копченых, вяленых, сушеных продуктов из рыбы, а также полуфабрикатов и изделий из беспозвоночных и морских млекопитающих определяют:

- при сжатии пальцами наиболее мясистых частей продукта;

- надавливании на края поперечного разреза продукта в наиболее толстой ее части;

- разжевывании (одновременно с определением вкуса) [26–28]. Для определения сочности рыбу разжевывают и при этом оценивают легкость отделения сока тканей рыбы и его количество по степени смачивания соком ротовой полости.

Консистенцию зернистой икры осетровых и лососевых рыб при температуре плюс 18–20 °С определяют:

- внешним осмотром икры и установлением степени отделения икринок одна от другой;

- осторожным надавливанием шпателем на поверхность икры для установления степени упругости и прочности оболочек икринок;

- при разжевывании икры (одновременно с определением вкуса). Консистенцию паюсной икры определяют:

- по ощущению при введении шпателя в банку с икрой;

- испытанием икры на ощупь (непосредственно на скальпеле);

- надавливанием шпателем на поверхность икры;

- при разжевывании икры.

Консистенцию мороженого фарша определяют следующим образом. Фарш размораживают до температуры минус 1–2 °С, затем дважды пропускают через мясорубку с диаметром отверстия 3–5 мм, после чего немедленно формуют из фарша 10 шариков массой 20–25 г каждый. Шарики опускают в кипящую воду и варят в течение 10 мин при слабом кипении воды. В конце варки все шарики должны сохранить форму [38].

Консистенция консервов определяется отдельно для твердой и жидкой частей. Консистенция твердой части оценивается по плотности, сочности, нежности.

Плотность определяется путем надавливания плоской стороной вилки на середину боковой поверхности куска, тушки, а также при разжевывании. Сочность и нежность определяется при опробовании. Консистенция жидкой части оценивается как очень густая, жидковатая и жидкая при легком взбалтывании в стакане.

4. Определение запаха

Перед проведением анализа рыбу следует тщательно промыть в воде, освобождая от слизи и посторонних загрязнений, и дать стечь воде. Запах мелкой рыбы необходимо определять сразу же после сильного сжатия в руке нескольких образцов. Для определения запаха мяса некрупной малоценной рыбы нужно провести поперечный разрез ее тела.

Запах мяса крупной рыбы должен определяться с помощью ножа или деревянной шпильки. Нож или шпильку следует вводить вблизи анального отверстия со стороны брюшка рыбы по направлению к позвоночнику, около которого проходит большое число кровеносных сосудов.

Особенно тщательно необходимо определять запах в местах ранений или повреждений. Шпильку следует повернуть вокруг оси несколько раз или несколько раз ввести в прокол, вынуть из него и понюхать; запах внутренностей следует определять с помощью шпильки: ввести ее в брюшную полость через анальное отверстие, несколько раз повернуть вокруг оси, вынуть и определить запах.

Вынув нож из рыбы, необходимо быстро определять приобретенный им посторонний запах (при определении запаха охлажденной рыбы нож подогревать) (рис. 14).

Рисунок 14 – Для определения запаха вырезают кусочек мяса рыбы

Если запах выражен несильно, то следует энергично в течение 0,5 мин втягивать воздух и затем примерно на такой же срок задерживать дыхание.

Доброкачественная рыба имеет чистый рыбный запах, свойственный данному виду рыбы. Наличие неприятного постороннего запаха указывает на ее порчу [36–38].

Запах живой рыбы и живых беспозвоночных определяют на их поверхности, а у рыбы также и в жабрах.

Для определения запаха рыбы-сырца кусочек мышцы, вырезанный из спины, растирают пальцами, после чего нюхают растертую ткань. Для получения дополнительных сведений рыбу разрезают острым ножом посередине спины от хвостового плавника до середины головы, оголяя позвоночник, затем пронюхивают вдоль позвоночника прилегающие к нему мышечные ткани. У свежей рыбы четко выражен свойственный ей запах. У разных рыб запах морских водорослей, озона или свежесорванного огурца и т. д. С ухудшением качества мясо рыбы приобретает характерный запах порчи.

Запах мороженых беспозвоночных определяют после их размораживания и доведения температуры продукта до плюс 18–20 °С. У мороженых беспозвоночных в блоках запах определяют при введении подогретого ножа или шпильки в место надлома или после размораживания [26–28].

Запах мелкой рыбы (сырца и охлажденной) допускается определять по запаху поверхностной слизи.

Определение запаха не размороженной рыбы проводят «пробой на нож» (рис. 15).

Рисунок 15 – Проба на нож: а – мясо рыбы; б – нож

Для этого нагревают нож погружением его лезвия на 10–12 мин в кипящую воду. Нож вводят в тело рыбы между спинным плавником и приголовником, вблизи анального отверстия со стороны брюшка по направлению к позвоночнику, затем во внутренности через анальное отверстие, в места ранений и механических повреждений. Извлекая нож, каждый раз его пронюхивают.

Запах рыбы (кроме живой), рыбных продуктов и продуктов из млекопитающих также определяют на поверхности ножа или шпильки после введения в продукт (в рыбу вводят в той же последовательности, что и для мороженой рыбы). Шпилька должна изготавливаться из сухого, мягкого, непахучего дерева в виде заостренной конусообразной палочки, имеющей диаметр в средней части не более 0,6 см. После каждой пробы шпильку необходимо тщательно отскабливать, а после исследования каждого дефектного экземпляра рыбы ее следует менять.

В случае сомнения в оценке запаха продукт подвергают пробной варке. Мороженые продукты предварительно размораживают. Рыбу и беспозвоночных разделывают, как при обычной кулинарной обработке, и варят до готовности (3–12 мин в зависимости от размеров образцов) в чистой посуде с прикрытой крышкой предпочтительно на пару или при слабом кипении в чистой воде, не содержащей постороннего запаха и вкуса, при соотношении продукта и воды 1:2. Во время пробной варки и после нее определяют запах пара, бульона и отварного продукта.

Для определения запаха икры от непастеризованной зернистой баночной икры осетровых и лососевых рыб и паюсной икры, упакованной массой нетто 0,5 кг и более, отбирают часть на глубине 2–3 см от ее поверхности и не менее чем на таком же расстоянии от стенки банки. Запах икры, упакованной в банки массой нетто 350 г и менее, определяют во всем содержимом банки, а также одновременно с определением вкуса.

Запах термически обработанных кулинарных изделий (рыба, котлеты, пирожки и т. д.) определяют на свежем поперечном разрезе или надломе в наиболее толстой части одновременно с определением цвета.

Запах консервов определяют путем пронюхивания содержимого сразу после вскрытия банки и путем пронюхивания содержимого банки, выложенного на тарелку (рис. 16).

Рисунок 16 – Определение запаха рыбы

5. Определение вкуса

Вкус рыбы и других продуктов, предназначенных к употреблению без дальнейшей кулинарной обработки, включая икру, определяют при разжевывании (одновременно с определением запаха).

Вкус продуктов, подвергнутых охлаждению или замораживанию, определяют одновременно с определением запаха после предварительного доведения проб до температуры не ниже плюс 18 °С, а подвергнутых термической обработке (изделия горячего копчения, жареные, печеные и т. д.) – после предварительного охлаждения до температуры плюс 20–30 °С.

Для определения вкуса соленой, вяленой, копченой рыбы образец острым ножом вырезают из средней наиболее мясистой части тушки рыбы перпендикулярно хребтовой кости. Ломтик должен быть не более 1 см толщиной (рис. 17) [26–28].

Рисунок 17 – Определение вкуса рыбной продукции

При определении вкуса оценивают степень выраженности свойственного данному виду сырья и способу обработки вкуса, а также наличие вкуса созревшей рыбы и привкуса окислившегося жира. У копченой рыбы допускается привкус горечи от смолистых веществ дыма, а также кисловатый привкус – у рыб океанических видов. Таким образом, при органолептической оценке состояние рыбы и рыбопродуктов должно удовлетворять требованиям нормативного документа, представленного в таблице.

Основные требования органолептической оценки рыбы

Источник