- Средства и способы связи предложений в тексте

- Способы связи предложений в тексте

- Цепная связь

- Параллельная связь

- Сочетание разных способов связи

- Средства связи предложений в тексте

- Лексические средства

- Морфологические средства

- Синтаксические средства

- ПРАКТИКУМ «ВИДЫ И СПОСОБЫ СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ» ( с ответами) 10 -11 класс

Средства и способы связи предложений в тексте

Каждое новое предложение в тексте создается на основе предыдущих. Чтобы тема непрерывно развивалась, они должны соединяться друг с другом с помощью смысловой или грамматической связи.

Именно благодаря этой связи, в тексте могут возникать разные смысловые отношения между предложениями. Например, одно предложение может противопоставляться другому, объяснять его значение или же уточнять какие-то детали. Это помогает автору лучше раскрывать свою мысль, более точно передавать эмоции или показывать читателю различные смысловые оттенки.

Рассмотрим основные способы и средства связи между предложениями в тексте.

Способы связи предложений в тексте

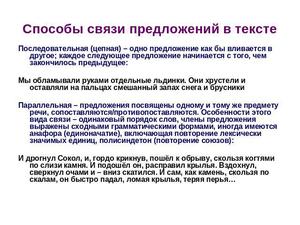

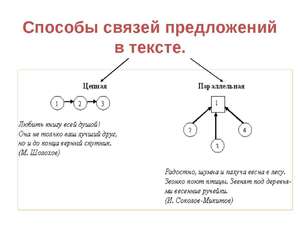

Чтобы объединить предложения в понятный и логичный текст, авторы используют два способа связи: цепную и параллельную. В первом случае все новые предложения связаны с предыдущими, словно звенья одной цепи (отсюда и название). Во втором случае предложения друг с другом, на первый взгляд, никак не связаны, однако выстроены вокруг одного общего тезиса. Разберем оба эти способа более подробно.

Цепная связь

Работает такая связь очень просто: из одного предложения берется какая-либо информация и развивается в следующем предложении. Например:

Из-за туч выглянуло яркое летнее солнце. Оно осветило своими лучами промокшие улицы и дома.

Здесь слово «солнце» используется в первом предложении, но рассказ о нем продолжается и во втором. Благодаря такому повтору, оба высказывания выглядят связными и последовательно развивают одну и ту же тему.

Цепная связь используется очень широко. Ее можно встретить во всех литературных стилях: художественном, деловом, публицистическом и особенно в научном, где от автора требуется максимально убедительное и логичное изложение материала. Она одинаково хорошо подходит и для описания, и для повествования, и для рассуждения. Такая популярность связана с тем, что цепная связь в какой-то степени копирует человеческое мышление.

Легко заметить, что смысл цепной связи заключается в повторе. Чтобы два высказывания соединились друг с другом, в них должны повторяются какие-либо слова или речь в них должна идти об одном и том же объекте. Вот самые распространенные варианты цепной связи:

Лексический или синтаксический повтор, то есть повторение определенных членов предложения. Например: «На ветке березы сидела стайка воробьев. Увидев нас, воробьи встревоженно зачирикали».

- Синонимические замены. В этом случае слово не просто повторяется, а заменяется подходящим по смыслу синоним. Например: «Мы насобирали в лесу ведро лисичек. Грибы оказались очень вкусными».

- Местоименные связи. В этом случае существительные, прилагательные и другие части речи заменяются местоимениями или местоименными наречиями. Например: «Олег учится в шестом классе. Он увлекается водными лыжами, шахматами и коллекционированием марок».

Параллельная связь

Наступил вечер. Город незаметно опустел. Смолкли голоса людей и сигналы автомобилей. Зажглись уличные фонари и витрины магазинов.

Здесь фраза «Наступил вечер» выступает в роли смыслового центра, вокруг которого выстраиваются все остальные высказывания. Кстати, по-другому параллельная связь предложений в тексте так и называется — централизованная.

Как правило, порядок параллельных предложений не имеет значения. Их можно как угодно менять местами и смысл абзаца от этого не изменится.

Обычно структура текста с параллельными связями выглядит так:

- Зачин, то есть центральный тезис, вокруг которого строится остальной текст.

- Серия высказываний, которые раскрывают или доказывают тезис.

- Необязательная часть: смена плана. Это самое последнее предложение, которое может быть выводом из всего сказанного или служит «мостиком» к следующему тексту.

Это интересно: определение и виды обстоятельств в русском языке.

Вот пример абзаца, построенного по этой схеме:

Наш кот Василий — вредное животное. По ночам он бегает по комнатам и будит всех своим топотом. По утрам он просит есть и мяукает на весь дом. Не проходит и недели, чтобы он не разбил на кухне чашку, или тарелку. Однако мы все равно его очень любим.

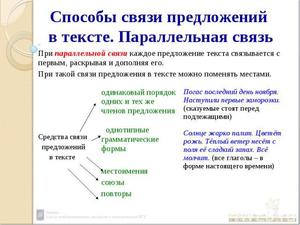

У предложений с централизованными связями есть два характерных признака:

- Параллелизм структуры. Это значит, что у предложений в общих чертах сохраняется порядок слов и их форма. А иногда для большей выразительности в них повторяют первое слово.

- Единство форм сказуемых. Чаще всего это глаголы в одной форме (как в примере выше: бегает, будит, просит, мяукает).

Тексты с централизованной связью помогают автору рассказывать сразу о нескольких явлениях, предметах или событиях. Такой прием часто встречается в описании и повествовании.

Полезно знать: Парцелляция по правилам русского языка

Сочетание разных способов связи

Но бывает и так, что оба способа могут применяться даже в одном абзаце. Например:

Автобус не было, и люди на остановке начали волноваться. Мужчина в помятой шляпе каждую минуту доставал из кармана часы и рассматривал их циферблат. Пожилая женщина морщилась и с надеждой глядела на вечернее шоссе. Но шоссе по-прежнему оставалось пустым и безлюдным.

Здесь второе и третье предложение присоединены с помощью параллельной связи, а четвертое — с помощью цепной.

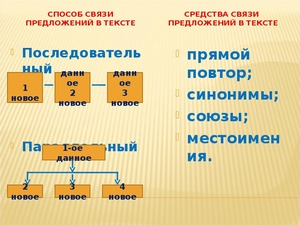

Средства связи предложений в тексте

Для создания цепной и параллельной связи используются различные языковые средства как смысловые, так и грамматические. Сегодня филологи разделяют их на три группы:

- Лексические,

- Морфологические,

- Синтаксические.

Рассмотрим каждую из этих групп более подробно.

Лексические средства

Эти средства связи можно условно разделить на шесть категорий:

1. Лексические повторы, то есть повторение слов или словосочетаний. Например:

В руках мужчина держал огромный букет цветов. Цветы были дорогими, но уже увядшими.

2. Однокоренные слова:

Мы надеялись, что осенью соберем хороший урожай. И наша надежда оказалась не напрасной.

3. Синонимы. К этой же группе относятся различные синонимические замены: контекстуальные синонимы, описательные обороты, родовидовые слова и так далее.

Книгу издали уже через четыре месяца. Однако роман вызывал шквал негодования и у критиков, и у читателей.

Пушкин написал трагедию «Борис Годунов» в 1825 году. Великий поэт сумел очень точно передать атмосферу той эпохи и характеры персонажей.

4. Антонимы, в том числе и контекстуальные. Например:

И тут выяснилось, что друзей у Василия Петровича было мало. Врагов оказалось гораздо больше.

5. Слова-связки, показывающие логику изложения: поэтому, в заключение, по этой причине и тому подобное. Пример:

В овощах и фруктах содержится много витаминов. Вот почему желательно их есть каждый день.

6. Слова на одну и ту же тему:

Наступила зима. Через неделю выпал снег и начались сильные морозы.

Морфологические средства

Для создания морфологической связи используются различные части речи:

1. Союзы, союзные слова и частицы в начале предложения. Например:

Во время рыбалки мы утопили лодку и потеряли удочки. Зато мы поймали двух карасей и одного пескаря.

2. Местоимения. В эту группу входят личные и указательные местоимения, а также местоименные наречия. Например:

Туристы устроили привал на берегу маленькой речки. Они даже не догадывались, что их здесь ожидает.

3. Наречия времени и места. Часто это наречия, применимые сразу к нескольким предложениям с параллельной связью:

Мебель была покрыта толстым слоем пыли. По углам висела серая огромная паутина. Окна, судя по всему, не мыли уже лет пять. Здесь везде царили беспорядок и запустение.

4. Глаголы-сказуемые в одной временной форме:

Наступила поздняя осень. С деревьев в парке осыпались листья. По крышам забарабанили долгие и унылые дожди.

5. Степени сравнения прилагательных и наречий:

Место для стоянки было отличным. Лучше и придумать было нельзя.

Синтаксические средства

Их тоже можно разделить на пять категорий:

1. Синтаксический параллелизм, то есть использование одинакового порядка слов. При этом сами слова обычно находятся в одинаковой морфологической форме:

Человек сидел в кресле у камина. Собака лежала на полу возле его ног.

2. Парцелляция — оформление частей законченного высказывания в виде отдельных предложений.

Котята уже повзрослели и вылезают из коробки. Бегают по комнате. Мяукают.

3. Неполные предложения:

Знаете, где живут шиншиллы? В горах Перу!

4. Вводные слова и предложения, обращения и риторические вопросы. Вот несколько примеров:

Во-первых, он лучший в городе врач. А во-вторых, он великолепно играет на фортепьяно.

Хотите попробовать летом что-нибудь необычное? Приготовьте испанский холодный суп из томатов!

5. Использование прямого и обратного порядка слов:

Это день ему никогда не забыть. Не забыть никогда, как вся его жизнь в одно мгновенье полетела под откос.

Чтобы научиться правильно распознавать и использовать различные средства связи, нужно запомнить следующее:

Нельзя путать средства связи между отдельными предложениями со связями между частями сложного предложения.

- Между собой могут быть связаны не только соседние, но и удаленные друг от друга предложения.

- Все эти типы связи необязательно должны встречаться в каждом тексте. Их применение зависит от формы и содержания произведения, от литературного и авторского стиля. Существительные с не слитно вы найдете ответ по ссылке.

Источник

ПРАКТИКУМ «ВИДЫ И СПОСОБЫ СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ» ( с ответами) 10 -11 класс

ПРАКТИКУМ «ВИДЫ И СПОСОБЫ СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ»

Виды связи предложений в тексте:

Цепная связь: Последовательная связь второго предложения с первым, третьего со вторым и т.д.( Схема цепной связи: 1 – 2 – 3 – 4…). Цепная связь обусловлена чередованием «данного» и «нового», мысль автора развивается последовательно: то, что в первом предложении было «новым», во втором становится «данным», и т.п.

Параллельная связь предложений в тексте: Соподчинение второго, третьего и т.п. предложений первому. (Схема параллельной связи: 1: 2 – 3 – 4 – 5 …). Первое предложение содержит тему, дает общий план картины, а все остальные связаны с ним по смыслу и грамматически. Они детализируют общую картину, конкретизируют тему текста.

Упражнение1. Определи виды связи предложений в тексте:

Радостна, шумна и пахуча весна в лесу. Звонко поют птицы. Звенят под деревьями весенние ручейки. Смолой пахнут набухшие почки.

Где-то за горизонтом шла гроза. Она рассылала в жаркую летнюю ночь решительные широкие раскаты. Гром, уже почти обессиленный в пути, оживлялся под сухой крышей…

Наконец-то мы добрались к морю. Оно было очень спокойным и огромным. Спокойствие это, однако, было обманчивым.

Леса служат для того, чтобы оздоровлять нашу планету. Они не только являются гигантскими лабораториями, производящими кислород. Они также поглощают ядовитые газы и пыль. Их поэтому справедливо считают «легкими нашей земли.

СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ

Лексические средства связи:

Лексический повтор, однокоренные слова

Синонимы( в том числе и контекстуальные, описательный оборот)

Антонимы( в том числе и контекстуальные)

Грамматические средства связи

Союзы (преимущественно сочинительные)

Местоимения (личные, указательные, определительные и другие)

Наречия( местоимения-наречия): здесь, тут, там, везде, всюду, однажды и другие)

Частицы( же, ведь, и, всё-таки и другие)

Видовременная соотнесённость глагольных форм (одно время и один вид в соседних предложениях) – например, все глаголы употреблены в форме прошедшего времени.

Числительные( количественные, порядковые, собирательные)

Неполные предложения и эллипсис, отсылающие к предшествующим элементам текста

(Все предложения двусоставные неполные)

Синтаксический параллелизм – одинаковое построение нескольких рядом расположенных предложений.

Вводные слова, указывающие на порядок явлений( мыслей) и связь между ними

Предложения могут связывать сразу несколько языковых средств

( Указательное местоимение, синоним и частица)

Упражнение 2. Определи способ связи предложений в тексте.

1. На столе лампа. Огонь в камине. На стене тени.

2. Подражание французскому тону времён Людовика XV было в моде. Любовь к отечеству казалась педантством. Тогдашние умники превозносили Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили

над нашими неудачами. (А.Пушкин)

3. Друзья работали слаженно. Двое мальчиков кололи дрова. Трое складывали их в поленницу.

4. Однажды читатель берёт в руки книгу…Возникает воспоминание пережитого счастья или горя, и, поражённый, он восклицает:

— Как этот человек мог выразить мои переживания?!

Сопереживание, ощущение соей слитности с автором – это одна из сторон постижения книги.

5. Построили шоссе. Шумная, стремительная река жизни соединила область со столицей. (Ф.Абрамов)

6. Туристы вышли на поляну. Здесь решили они остановиться на ночлег.

7. Любите книгу всей душой. Она не только ваш лучший друг и помощник, но и до конца верный спутник.

8. Мои друзья – моя опора. Любой из них протянет мне всегда руку помощи.

9. Из Беловежской пущи на Волынь завезли зубров. Новички быстро прижились и перестали бояться.

10. Все блага и радости жизни создаются трудом. Без труда нельзя честно жить.

11. С малых лет учись быть верным слову. Верность слову – твоя личная честь.( В. А. Сухомлинский)

12. Над самой головой раздавался стук дятла. Лесной доктор обследовал больное дерево.

13. У природы много друзей. Недругов у неё значительно меньше.

14. Страшен враг за горами. Гораздо опаснее он за плечами .

15. Война принесла нашей стране много горя, бед и несчастий. Но наш народ победил потому, что был

до конца предан своей Родине.

16. В поле гулял ветер. В лесу же была тишина.

17. Занимайтесь спортом! Во-первых, он даст вам здоровья. Во-вторых, укрепит ваш дух и, наконец, принесёт массу удовольствия.

18. Уметь говорить – искусство. Уметь слушать – культура. (Д.Лихачёв)

19. Кто-то незнакомый стоял на перекрёстке. Этого человека я видел и вчера.

Упражнение 3. Лингвистическая задача

На третий день, когда зерцало – солнце появилось из футляра востока,…

На пятый день, когда с главы звёзд сорвали покров ночи,…

На шестой день, когда пламя солнца показалось на востоке,…

На седьмой день, когда хрусталь – солнце появился из посудного шкафа небосклона,…

… рабыня царя с пылающим сердцем пришла в залу суда и начала взывать о справедливости.

… рабыня царя с лицом, блиставшим, как зеркало, пришла в судную залу и начала взывать о справедливости.

… рабыня царя пришла без покрова в судную залу и начала взывать о справедливости.

… рабыня взяла бутылку нефти, предстала в судном зале и сказала: «Если сегодня я не добьюсь осуществления своих прав, я сожгу себя этой нефтью».

Упражнение 4. Восстанови порядок предложений

1. А бедные люди часто совсем не получали соли.

2. За столом солонка стояла около хозяина.

3. Вот почему до наших дней сохранилось слово пересолить в смысле перестараться.

4. Особенно старался хозяин перед богатым гостем.

5. Когда-то на Руси соль была очень дорогой.

6. Больше сыпал тому, кого уважал.

7. От этого появилось выражение несолоно хлебавши , которое означает «уйти, не получив ожидаемого».

8. Он сам сыпал соль гостям.

9. И нередко пересаливал.

Упражнение 5. Определи тип связи и средства связи предложений в тексте.

1. На пороге избы встретил меня старик: лысый, низкого роста, плечистый и плотный – сам Хорь. Он был похож на Сократа: такой же высокий шишковатый лоб, такие же маленькие глазки, такой же курносый нос. Крестьянин чувствовал своё достоинство, говорил и двигался медленно, изредка посмеивался из-под длинных усов.

2. Хорь был человек положительный. Это проявлялось в его выдержанности и в отношении к людям. Они же ценили и другие качества мужика. Хозяйственность, умение правильно распорядиться временем, наладить быт делали Хоря человеком авторитетным.

3. Запевающий сон, зацветающий цвет,

Исчезающий день, погасающий свет.

Открывая окно, увидал я сирень.

Это было весной – в улетающий день.

Раздышались цветы – и на темный карниз

Передвинулись тени ликующих риз.

Задыхалась тоска, занималась душа,

Распахнул я окно, трепеща и дрожа.

И не помню – откуда дохнула в лицо,

Запевая, сгорая, взошла на крыльцо. (А. Блок)

Упражнение 6. Определи средства связи предложений в тексте.

Вокруг города по низким холмам раскинулись леса , могучие, нетронутые. В лесах попадались большие луговины и глухие озёра с огромными старыми соснами по берегам.

Конечно, такой мастер знал себе цену, ощущал разницу между собой и не таким талантливым , но прекрасно знал и другую разницу — разницу между собой и более даровитым человеком. Уважение к более способному и опытному — первый признак талантливости .

В лесу мы видели лося . Сохатый шёл вдоль опушки и никого не боялся.

А я сейчас слушаю голос древнего ручья. Он воркует диким голубком.

Призыв об охране лесов должен быть обращён прежде всего к молодёжи.

Ей жить и хозяйствовать на этой земле, ей и украшать её.

Он неожиданно вернулся в родное село. Его приезд обрадовал и испугал мать.

Над посёлком плыло тёмное небо с яркими, иглистыми звёздами. Такие звёзды бывают только осенью.

Далёким, милым дёрганьем кричали коростели. Эти коростели и закаты незабываемы; чистым видением сохранились они навсегда.

Он [Николай Ростов] знал, что этот рассказ содействовал к прославлению нашего оружия, и потому надо было делать вид, что не сомневаешься в нём. Так он и делал (Л.Н.Толстой «Война и мир»).

Был май 1945 года. Гремела весна. Ликовали люди и земля. Москва салютовала героям. И радость огнями взлетала в небо. (А.Алексеев).

Всё с тем же говором и хохотом офицеры поспешно стали собираться; опять поставили самовар на грязной воде. Но Ростов, не дождавшись чаю, пошёл к эскадрону» (Л.Н.Толстой)

Молодые люди говорили обо всём русском с презрением или равнодушием и, шутя, предсказывали России участь Рейнской конфедерации. Словом , общество было довольно гадко. (А.Пушкин).

Хлеб режет Горкин, раздаёт ломти. Кладёт и мне: огромный , всё лицо закроешь (И.Шмелёв)

Направо пойдешь – богатым быть. Налево пойдешь – женатым быть. Прямо пойдешь – убитым быть.

Зима бывает долгой и суровой в этих краях. Морозы порой достигают 50 градусов. До самого июня лежит снег. Метели случаются даже в апреле.

Прочитанную книгу они долго обсуждали. В той книге оказалось то, чего они так ждали. Не напрасными оказались их ожидания.

«Творчество Пушкина имело особое значение для дальнейшего развития литературного русского языка. Великому поэту в своих произведениях удалось соединить иноязычные заимствования, высокие старославянизмы, а также элементы разговорной живой речи.

Друг спорит. Недруг же поддакивает.

Много соли содержится в морской воде. Вот почему ее нельзя использовать для приготовления различных блюд.

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА «ТЕКСТ. СРЕДСТВА СВЯЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЕКСТЕ»

Однажды читатель берёт в руки книгу … Возникает воспоминание пережитого счастья или горя, и, пораженный, он восклицает:

— Как этот человек мог выразить мои переживания?! Однажды человек начинает постигать себя через книгу – пишет её или читает – он проходит с нею вместе сложнейший процесс самопознания и самовыражения.

Сопереживание, ощущение своей слитности с автором, понявшим читателя и показавшим ему похожие лицо и душу, — это одна сторона постижения поэтической книги.

Другое не менее значительное чувство: после осознания себя – жажда ответа, порыв к действию. Человеку открываются глаза на мир – он проверяет свои слова и поступки, он формирует себя в себе с помощью чужого слова, чужого чувства, чужой мысли …

Однажды человек, уверенный в том, что все знает и во всем разбирается, сдавший экзамен по литературе на «отлично», внезапно, словно прозрев, начинает ощущать, почти осязать слова, прежде не вызывавшие в нем сильных эмоций и ассоциаций:

— Белеет парус одинокий

В тумане моря голубом…

Ёщё вчера эти строки и не вспоминались даже. Сегодня они возникли в памяти, и одновременно явился перед мысленным взором безграничный морской пейзаж …

И наполняется читатель силой от прочитанного, желанием взлететь в неведомое, стремлением оттолкнуться от обыденности – мир представляется ему легко преодолимой преградой на пути к солнцу.

Однажды тот, кто с детства привык к кино и телевизору, вечно спешащий по делам, захочет остановиться, оглянуться, почувствовать себя … Человеку захочется, как свежего воздуха, полета, вдохновения.

Однажды … человек захочет постичь искусство слова … Это счастливый человек.

Определи тему текста.

Найди в тексте ключевые слова.

С помощью каких языковых средств осуществляется связь между предложениями, между абзацами?

Какова роль в тексте повторяющегося слова «однажды»? (Глава, из которой взят отрывок, так и называется – «Однажды»).

Объясните значение слов ассоциация, эмоция, сопереживание.

Найди в тексте контекстуальные синонимы, антонимы, слова в переносном значении.

Запиши два последних абзаца, разбери предложения.

Напиши сочинение «Почему мне хочется перечитать книгу………….» или напиши небольшое эссе – выскажи свое мнение о предложенном отрывке текста.

Упражнение1. Определи виды связи предложений в тексте:

Радостна, шумна и пахуча весна в лесу. Звонко поют птицы. Звенят под деревьями весенние ручейки. Смолой пахнут набухшие почки. ( Параллельная связь )

Где-то за горизонтом шла гроза. Она рассылала в жаркую летнюю ночь решительные широкие раскаты. Гром, уже почти обессиленный в пути, оживлялся под сухой крышей… Цепная связь

Наконец-то мы добрались к морю. Оно было очень спокойным и огромным. Спокойствие это, однако, было обманчивым. Цепная связь

Леса служат для того, чтобы оздоровлять нашу планету. Они не только являются гигантскими лабораториями, производящими кислород. Они также поглощают ядовитые газы и пыль. Их поэтому справедливо считают «легкими нашей земли. ( Параллельная связь )

Упражнение 2. Определи способ связи предложений в тексте.

На столе лампа. Огонь в камине. На стене тени. Неполные предложения и эллипсис,

отсылающие к предшествующим элементам текста

2. Подражание французскому тону времён Людовика XV было в моде. Любовь к отечеству казалась педантством. Тогдашние умники превозносили Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили

над нашими неудачами. (А.Пушкин) Видовременная соотнесённость глагольных форм (одно время и один вид в соседних предложениях)

3. Друзья работали слаженно. Двое мальчиков кололи дрова. Трое складывали их в поленницу. Числительные( количественные, порядковые, собирательные)

4. Однажды читатель берёт в руки книгу…Возникает воспоминание пережитого счастья или горя, и, поражённый, он восклицает: — Как этот человек мог выразить мои переживания?! Сопереживание, ощущение соей слитности с автором – это одна из сторон постижения книги. Однотематическая лексика

5. Построили шоссе. Шумная, стремительная река жизни соединила область со столицей. (Ф.Абрамов) Описательные обороты.

6. Туристы вышли на поляну . Здесь решили они остановиться на ночлег. Наречия( местоимения-наречия): здесь, тут, там, везде, всюду, однажды и другие)

7. Любите книгу всей душой. Она не только ваш лучший друг и помощник, но и до конца верный спутник. Местоимения (личные, указательные, определительные и другие)

8. Мои друзья – моя опора. Любой из них протянет мне всегда руку помощи. Местоимения (личные, указательные, определительные и другие)

9. Из Беловежской пущи на Волынь завезли зубров. Новички быстро прижились и перестали бояться. Синонимы( в том числе и контекстуальные, описательный оборот)

10. Все блага и радости жизни создаются трудом. Без труда нельзя честно жить. Лексический повтор, однокоренные слова

11. С малых лет учись быть верным слову. Верность слову – твоя личная честь.( В. А. Сухомлинский) Лексический повтор, однокоренные слова

12. Над самой головой раздавался стук дятла. Лесной доктор обследовал больное дерево. Синонимы( в том числе и контекстуальные, описательный оборот)

13. У природы много друзей. Недругов у неё значительно меньше. Антонимы( в том числе и контекстуальные)

14. Страшен враг за горами. Гораздо опаснее он за плечами . Антонимы( в том числе и контекстуальные)

15. Война принесла нашей стране много горя, бед и несчастий. Но наш народ победил потому, что был

до конца предан своей Родине. Союзы (преимущественно сочинительные)

16. В поле гулял ветер. В лесу же была тишина. Частицы( же, ведь, и, всё-таки и другие)

17. Занимайтесь спортом! Во-первых , он даст вам здоровья. Во-вторых , укрепит ваш дух и, наконец , принесёт массу удовольствия. Вводные слова, указывающие на порядок явлений( мыслей) и связь между ними

18. Уметь говорить – искусство. Уметь слушать – культура. (Д.Лихачёв) Синтаксический параллелизм – одинаковое построение нескольких рядом расположенных предложений.

19. Кто-то незнакомый стоял на перекрёстке. Этого человека я видел и вчера. ( Указательное местоимение, синоним и частица)

Упражнение 3. Лингвистическая задача

На третий день, когда зерцало – солнце появилось из футляра востока,…

На пятый день, когда с главы звёзд сорвали покров ночи,…

На шестой день, когда пламя солнца показалось на востоке,…

На седьмой день, когда хрусталь – солнце появился из посудного шкафа небосклона,…

… рабыня царя с пылающим сердцем пришла в залу суда и начала взывать о справедливости.

… рабыня царя с лицом, блиставшим, как зеркало, пришла в судную залу и начала взывать о справедливости.

… рабыня царя пришла без покрова в судную залу и начала взывать о справедливости.

… рабыня взяла бутылку нефти, предстала в судном зале и сказала: «Если сегодня я не добьюсь осуществления своих прав, я сожгу себя этой нефтью».

((Для решения данной задачи необходимо обратить внимание на такие средства связи предложений в тексте, как понятия лексического повтора и слова одной тематической группы:

Упражнение 4. Восстанови порядок предложений ( КЛЮЧ: 5 2 8 6 4 9 3 1 7)

1.5. Когда-то на Руси соль была очень дорогой.

2.2. За столом солонка стояла около хозяина.

3.8. Он сам сыпал соль гостям.

4.6.Больше сыпал тому, кого уважал.

5.4. Особенно старался хозяин перед богатым гостем.

6.9. И нередко пересаливал.

7.3. Вот почему до наших дней сохранилось слово пересолить в смысле перестараться.

8.1. А бедные люди часто совсем не получали соли.

9.7. От этого появилось выражение несолоно хлебавши , которое означает «уйти, не получив

Упражнение 5. Определи тип связи и средства связи предложений в тексте.

1. На пороге избы встретил меня старик: лысый, низкого роста, плечистый и плотный – сам Хорь. Он был похож на Сократа: такой же высокий шишковатый лоб, такие же маленькие глазки, такой же курносый нос. Крестьянин чувствовал своё достоинство, говорил и двигался медленно, изредка посмеивался из-под длинных усов. 1 текст – параллельная связь, — грамматические (личное местоимение, единство видовременных форм глаголов), — лексические (слова одной тематической группы)

Хорь был человек положительный. Это проявлялось в его выдержанности и в отношении к людям. Они же ценили и другие качества мужика. Хозяйственность, умение правильно распорядиться временем, наладить быт делали Хоря человеком авторитетным.( 2 текст – цепная связь, — грамматические (местоимения: указательное и личное, единство видовременных форм глаголов)

Упражнение 6. Определи средства связи предложений в тексте.

Лексический повтор – повторение одного и того же слова. Вокруг города по низким холмам раскинулись леса , могучие, нетронутые. В лесах попадались большие луговины и глухие озёра с огромными старыми соснами по берегам.

Однокоренные слова. Конечно, такой мастер знал себе цену, ощущал разницу между собой и не таким талантливым , но прекрасно знал и другую разницу — разницу между собой и более даровитым человеком. Уважение к более способному и опытному — первый признак талантливости . (В.Белов)

Синонимы. В лесу мы видели лося . Сохатый шёл вдоль опушки и никого не боялся.

Антонимы. У природы много друзей . Недругов у неё значительно меньше.

Описательные обороты. Построили шоссе . Шумная, стремительная река жизни соединила область со столицей. (Ф.Абрамов)

Личные местоимения. 1) А я сейчас слушаю голос древнего ручья. Он воркует диким голубком. 2) Призыв об охране лесов должен быть обращён прежде всего к молодёжи. Ей жить и хозяйствовать на этой земле, ей и украшать её. (Л.Леонов) 3) Он неожиданно вернулся в родное село. Его приезд обрадовал и испугал мать.(А.Чехов)

Указательные местоимения (такой, тот, этот) 1) Над посёлком плыло тёмное небо с яркими, иглистыми звёздами. Такие звёзды бывают только осенью. (В.Астафьев) 2) Далёким, милым дёрганьем кричали коростели. Эти коростели и закаты незабываемы; чистым видением сохранились они навсегда. (Б.Зайцев) – во втором тексте средства связи – лексический повтор и указательное местоимение «эти».

Местоимённые наречия (там, так, тогда и др.) Он [Николай Ростов] знал, что этот рассказ содействовал к прославлению нашего оружия, и потому надо было делать вид, что не сомневаешься в нём. Так он и делал (Л.Н.Толстой «Война и мир»).

Союзы (преимущественно сочинительные) Был май 1945 года. Гремела весна. Ликовали люди и земля. Москва салютовала героям. И радость огнями взлетала в небо. (А.Алексеев). Всё с тем же говором и хохотом офицеры поспешно стали собираться; опять поставили самовар на грязной воде. Но Ростов, не дождавшись чаю, пошёл к эскадрону» (Л.Н.Толстой)

Вводные слова и конструкции (одним словом, итак, во-первых и др.) Молодые люди говорили обо всём русском с презрением или равнодушием и, шутя, предсказывали России участь Рейнской конфедерации. Словом , общество было довольно гадко. (А.Пушкин).

Единство видовременных форм глаголов — использование одинаковых форм грамматического времени, которые указывают на одновременность или последовательность ситуаций.

Подражание французскому тону времён Людовика XV было в моде. Любовь к отечеству казалась педантством. Тогдашние умники превозносили Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили над нашими неудачами. (А.Пушкин) – все глаголы употреблены в форме прошедшего времени.

Неполные предложения и эллипсис , отсылающие к предшествующим элементам текста: Хлеб режет Горкин, раздаёт ломти. Кладёт и мне: огромный , всё лицо закроешь (И.Шмелёв)

Синтаксический параллелизм – одинаковое построение нескольких рядом расположенных предложений. Уметь говорить – искусство. Уметь слушать – культура. (Д.Лихачёв)

Зима бывает долгой и суровой в этих краях. Морозы порой достигают 50 градусов. До самого июня лежит снег. Метели случаются даже в апреле. (Слова, принадлежащие к одной тематической группе.)

Прочитанную книгу они долго обсуждали. В той книге оказалось то, чего они так ждали. Не напрасными оказались их ожидания». (Лексические повторы (то есть повторы словосочетаний и слов), включая и употребление однокоренных.)

Творчество Пушкина имело особое значение для дальнейшего развития литературного русского языка. Великому поэту в своих произведениях удалось соединить иноязычные заимствования, высокие старославянизмы, а также элементы разговорной живой речи. (Синонимические замены и синонимы (включая контекстуальные, описательные и синонимические обороты, а также родо-видовые обозначения).

Друг спорит. Недруг же поддакивает. (Антонимы (включая и контекстуальные).

Много соли содержится в морской воде. Вот почему ее нельзя использовать для приготовления различных блюд. (Словосочетания и слова со значением определенных логических связей, а также резюмирующие, типа: поэтому, вот почему, в заключение, подведем итог, из этого следует и прочие.)

Шумит дождь за окнами. В доме нашем зато уютно и тепло. (Частицы, союзные слова и союзы в начале предложений.)

Источник

Лексический или синтаксический повтор, то есть повторение определенных членов предложения. Например: «На ветке березы сидела стайка воробьев. Увидев нас, воробьи встревоженно зачирикали».

Лексический или синтаксический повтор, то есть повторение определенных членов предложения. Например: «На ветке березы сидела стайка воробьев. Увидев нас, воробьи встревоженно зачирикали». Нельзя путать средства связи между отдельными предложениями со связями между частями сложного предложения.

Нельзя путать средства связи между отдельными предложениями со связями между частями сложного предложения.