- Определение, дополнение, обстоятельство

- Таблица с вопросами и примерами

- Определение

- Способы выражения определения

- Дополнение

- Прямое и косвенное дополнение

- Обстоятельство

- Что такое обстоятельство?

- Вопросы к обстоятельству

- Виды обстоятельств

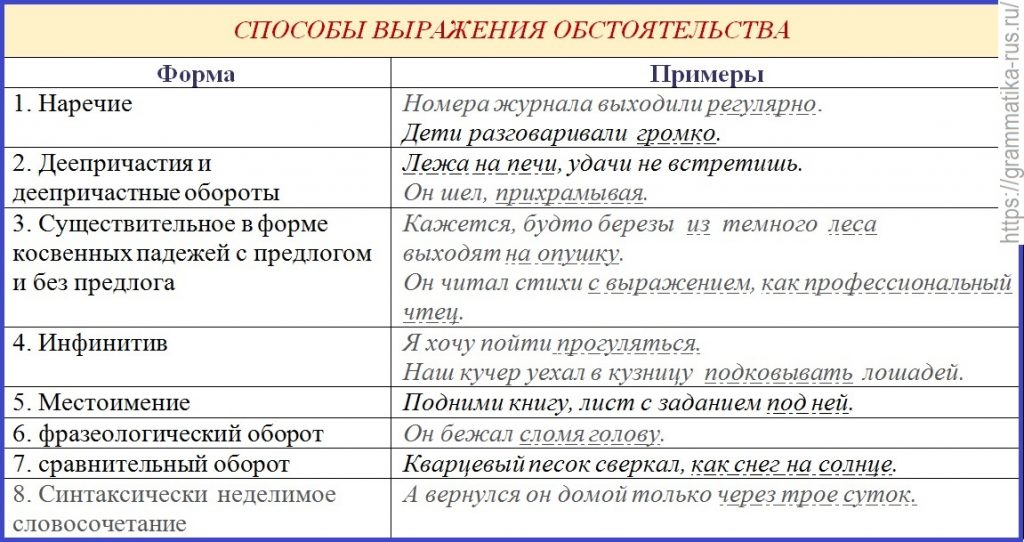

- Способы выражения обстоятельств

- Видеоурок

- Способы выражения обстоятельств

- Определи грамматические способы выражения обстоятельств

Определение, дополнение, обстоятельство

Определение, дополнение, обстоятельство — это второстепенные члены предложения. Объясним, как найти в предложении эти второстепенные члены, на какие вопросы они отвечают и как их подчеркивать при синтаксическом разборе предложения.

Члены предложения, которые поясняют главные или другие члены предложения и связаны с ними подчинительной связью, называются второстепенными.

Наличие второстепенных членов предложения делает предложение распространенным. По грамматическим значениям и синтаксической функции второстепенные члены предложения делятся на следующие виды:

Таблица с вопросами и примерами

| Название | Что обозначает | Вопрос | От какого члена предложения зависит | Способ выражения |

|---|---|---|---|---|

| Определение | Признак предмета | Какой? Чей? | от подлежащего, дополнения или обстоятельства | Существительное Прилагательное Местоимение Порядковое числительное Причастие |

| Дополнение | Предмет | Кого? Чего? Кому? Чему? Кого? Что? Кем? Чем? О ком? О чем? | от сказуемого | Существительное Местоимение Количественное числительное |

| Обстоятельство | Место, время, способ действия и т.д. | Где? Когда? Как? Каким образом? и др. | от сказуемого | Наречие Существительное с предлогом Глагол Деепричастие |

Определение

Обычно в предложении определение поясняет подлежащее или другой второстепенный член со значением предмета. Этот второстепенный член обозначает различные признаки предметов (какой?) или принадлежность (чей?). В предложении определение подчеркивается волнистой линией.

Крупные мохнатые (какие?) снежинки закружились в воздухе (Г. Скребицкий).

Способы выражения определения

Определения выражаются словами разных частей речи:

- прилагательными (солнечный луч, мамина дочка);

- одиночными причастиями (облетевшие листья) и причастными оборотами;

- порядковыми числительными (первый ответ);

- местоимениями-прилагательными (наш сад, твой дом);

- существительным или местоимением в косвенном падеже (пальто из шерсти, еголицо);

- словосочетаниями (стол из красного дерева).

- наречиями (пальто нараспашку, рубашка навыпуск);

- инфинитивом (жажда выжить, привычка шептать).

Зеленоватый сумрачный воздух , наполненный дымом и жёлтыми отсветами скал , струился над нами (К. Паустовский).

Медведь (какой?) средней величины возился около липы (В. Арсеньев).

Дополнение

Чтобы понять, что такое дополнение, вспомним немного основы русского синтаксиса.

В двусоставном простом предложении существует обычно два состава:

- состав подлежащего (подлежащее + определения);

- состав сказуемого (сказуемое, дополнение и обстоятельство).

Вот почему такое предложение называется двусоставным в отличие от односоставных предложений.

Дополнение характеризует сказуемое. Этот второстепенный член обозначает предмет и отвечает на вопросы косвенных падежей:

Шорник Антип Калачиков уважал (в ком?) в людях душевную (что?) чуткость (В. Шукшин).

Под зеленевшими дубами земля была усыпана (чем?) листьями (В. Вересаев).

При синтаксическом разборе предложения дополнение подчеркивается пунктирной линией.

Прямое и косвенное дополнение

В зависимости от того, какой падежной формой существительного (местоимения) выражен рассматриваемый второстепенный член и какой глагол (переходный или непереходный) управляет им, в предложении различают прямое или косвенное дополнение.

Если действие, обозначенное сказуемым, переходит непосредственно на предмет, то такое дополнение является прямым. Грамматически это выражается следующим образом: переходный глагол управляет существительным (местоимением) в форме винительного падежа без предлога или родительного падежа, если слово имеет значение части от целого.

Горные хребты пересекали приморскую (что?) долину (К. Паустовский).

Остальные дополнения являются косвенными. Сравним:

Я пишу (что?) книгу . Разумеется, я пользуюсь при этом (чем?) языком , (чем?) словами (Ю. Смирнов).

Обстоятельство

Что такое обстоятельство?

Обстоятельство принадлежит к группе сказуемого и характеризует различные условия совершения действия или проявления признака предмета.

За мостом (где?) я поднялся (куда?) на взгорье , вошел (куда?) в город мощеной дорогой (И. Бунин).

Вопросы к обстоятельству

В зависимости от того, какой признак действия или другого признака обозначает обстоятельство, этот второстепенный член отвечает на вопросы:

- растут где? в поле;

- ведут куда? вдаль;

- тянет откуда? из подвала;

- случилось когда? утром;

- известно с каких пор? с давних пор;

- побледнел почему? от страха;

- вышел с какой целью? встретить;

- смеяться как? заразительно;

- смешной до какой степени? очень;

- гуляем несмотря на что? на проливной дождь;

- звоните при каком условии? в случае высокой температуры;

- свернулся подобно чему? колобком.

При синтаксическом разборе предложения обстоятельство подчеркивается пунктирной линией с точками между её штрихами, например:

На реке (где?) еще было прохладно и тихо (И. Бунин).

Зимой (когда?) Балтика пустынна и угрюма (К. Паустовский).

Виды обстоятельств

Таблица «Виды обстоятельств»

| Виды | Вопросы | Что обозначают | Примеры |

|---|---|---|---|

| 1. Места | Где? Куда? Откуда? | Место действия, направление, путь движения | Он купил книгу в магазине. |

| 2. Времени | Когда? Как долго? С каких (до каких) пор? | Время | Вчера он купил книгу. |

| 3. Образа действия | Как? Каким образом? | Качественная характеристика действия, способ его совершения | Он долго выбирал книгу. |

| 4. Причины | Почему? На каком основании? | Причина, повод, мотив, основание совершения действия | Из-за спешки он не купил книгу. |

| 5. Цели | Зачем? С какой целью? | Цель совершения действия | Он купил книгу для учёбы. |

| 6. Условия | При каком условии? | Условие совершения действия | При желании он мог купить эту книгу. |

| 7. Уступки | Вопреки чему? Несмотря на что? | Условие, вопреки которому совершается действие | Несмотря на нехватку денег, он купил книгу. |

| 8. Меры и степени | Насколько? В какой степени? | Степень проявления признака или действия | Он купил слишком дорогую книгу. |

Способы выражения обстоятельств

Этот второстепенный член предложения выражается словами разных частей речи:

Быстро (как?) поднималось и росло белое облако (откуда?) с востока (С. Аксаков).

Но стаи тетеревов вылетали (как?) с шумом из любимой рощи ( с какой целью?) искать ночлега (где?) на высоких и открытых местах … (А. Аксаков).

Военный, (как?) придерживая руками в замшевых перчатках полы шинели , взбежал (куда?) на крыльцо (И. Бунин).

Этот второстепенный член выражается также

Примеры:

Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нём с неуважением (А. С. Пушкин. Пиковая дама).

Однообразная трескотня убаюкивает , как колыбельная песня (А. П. Чехов).

Что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный и уверенный тон (М. Н. Булгаков. Мастер и Маргарита).

Видеоурок

Источник

Способы выражения обстоятельств

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

- наречиями: Номера журнала выходилирегулярно. Я проснулся от щемящей муки, в такой мере ранеене испытанной.

- деепричастиями (в т.ч. оборотами): Он шел, прихрамывая. Он сидел на мельничном жернове, не спуская глаз с избы.

- существительн. (в т. ч. с союзами как, будто и др.): Кажется, будто березы из темного лесавыходятна опушку. Он читал стихи с выражением, как профессиональный чтец.

- инфинитивом: Я хочу пойтипрогуляться. Наш кучер уехал в кузницу подковывать лошадей.

- устойчивыми сочетаниями: Он бежал сломя голову.

- синт. неделимыми словосочетаниями: А вернулся он домой только через трое суток.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Обстоятельство

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на стр. «Второстепенные члены«, «Синтаксический разбор«, перейти на стр. «ЧП в таблицах», «Предложение в таблицах», «Пунктуация в таблицах«

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

Источник

Определи грамматические способы выражения обстоятельств

Обстоятельства, выраженные наречием, обычно относятся к сказуемому, выраженному глаголом или безлично-предикативным словом: Валько резко поднял голову и некоторое время внимательно изучал лицо Олега (Фад.); Хлопья снега становились мельче, суше и падали на землю не прямо и медленно , а стали кружиться в воздухе тревожно, суетливо и еще более густо (М. Г.); Было светло, но по-осеннему скучно и серо (М. Г.); Номера журнала выходили регулярно (Паст.).

Такие обстоятельства могут относиться и ко всему предложению: Однажды я остановился и вдруг услышал, что вокруг все шуршит (Сол.).

Значительно реже наречия в функции обстоятельства могут относиться к определениям и обстоятельствам: Солнце дробилось в лесной листве, низко свешивавшейся над домом (Паст.); Посреди нее [ночи] я проснулся от сладкой, щемящей муки, в такой мере ранее не испытанной (Паст.); Гостей он [Овсяников] принимал весьма ласково и радушно (Т.).

Обстоятельства, выраженные деепричастием, обычно относятся не только к сказуемому, но и ко всему предложению в целом: Он [Ваня] сидел на мельничном жернове и, не спуская глаз с избы, терпеливо ждал, не покажется ли начальник (Кат.); Павел постоял в коридоре, приглядываясь , не встретит ли знакомое лицо, и, не найдя никого, вошел в комнату секретаря (Н. Остр.). Обстоятельства, выраженные формой творительного падежа имени существительного без предлога, а также инфинитивом, относятся к членам предложения, выраженным глагольными словами (личными формами глагола, причастиями, деепричастиями), например: Всей кровью ненавидя и любя, вы вынесли, дожили, достояли (М. Ал.); Ящерицами бегали по речной воде отраженья золота и белого камня (Паст.); Эта небольшая речка вьется чрезвычайно прихотливо, ползет змеей (Т.); Наш кучер уехал в кузницу подковывать лошадей (Ч.).

Обстоятельства, выраженные именами существительными в косвенных падежах с предлогами, могут относиться либо к членам предложения, выраженным глагольными словами, либо ко всему предложению в целом: Яд каплет сквозь его кору, к полудню растопясь от зноя, и застывает ввечеру густой прозрачною смолою (П.); Под облаками , заливая воздух серебряными звуками, дрожали жаворонки, а над зеленеющими пашнями , солидно и чинно взмахивая крыльями, носились грачи (Ч.); Зимой березы таятся в хвойном лесу , а весной, когда листья развертываются, кажется, будто березы из темного леса выходят на опушку (Пришв.).

В роли обстоятельств могут выступать устойчивые фразеологические сочетания наречного типа: носом к носу, час от часу, с глазу на глаз, день ото дня, рука об руку, спустя рукава, сломя голову, вверх тормашками и т.п. Например: Над головой в ясном, темно-синем небе один за другим тянулись на юг темные маленькие силуэты ночных бомбардировщиков (Б. Пол.); Вдоль на набережной стояли бок о бок корабли со всех сторон света (Л.); Он работал не покладая рук (М. Г.).

В обстоятельства могут входить словосочетания синтаксически неделимые; в качестве последних обычно выступают сочетания числительных с формой родительного падежа имени существительного: Собрав последние остатки сил, мы потащились к станции, но не дойдя до нее каких-нибудь двухсот-трехсот шагов , сели, отдыхать на шпалы (Арс.); А вернулся он домой только через трое суток (Купр.); Лес, еловый и березовый, стоял на болоте, верстах в трех от слободы (М. Г.), а также сочетания существительных с прилагательными; например, в предложениях Кто-то шел мерной, тяжелой походкой (Арс.); . Оба сразу взмахнули руками и обнялись крепким дружеским объятием (М. Г.); Он говорит тихим голосом , медленно и немногосложно (Паст.) обстоятельства походкой, объятием, голосом не могут быть употреблены без прилагательных.

Обстоятельственную функцию может приобретать и

Значения

Обозначая качественную характеристику действия, состояния или признака, а также условия, сопровождающие их (указание на причину, время, место и т.д.), обстоятельства делятся на обстоятельства образа действия, степени, места, времени, меры, причины, цели, условия, уступки.

Способ совершения действия может определяться посредством сравнения, уподобления. В таких случаях употребляется форма творительного падежа имени существительного без предлога: Пой лучше хорошо щегленком , чем дурно соловьем (Кр.); Чаще капли дождевые, вихрем пыль летит с полей (Тютч.); Вдали белугой ревели локомотивы (Паст.); Привокзальный канал слепой кишкой уходил за угол (Паст.).

Сходное значение может быть передано именами существительными с предлогами подобно, наподобие , а также сравнительными оборотами с союзами как, будто, словно, точно: Удар упал подобно грому (П.); На Красной площади, будто сквозь туман веков , неясно вырисовываются очертания стен и башен (А.Н. Т.); Женщина смеется, и горло у нее вздрагивает, как у певчей птицы (Пауст.).

Значение способа действия может конкретизироваться путем указания на совместность или раздельность совершения действия: Как с тобою я похаживал по болотинам вдвоем , ты меня почасту спрашивал: Что строчишь карандашом? (Н.); Он снимал большие квартиры и сдавал их по комнатам холостым офицерам (Купр.); Шел наш брат, худой, голодный, потерявший связь и часть, шел поротно и повзводно, и компанией свободной, и один , как перст, подчас (Твард.).

К обстоятельствам образа действия близки по значению обстоятельства, определяющие

Обстоятельство времени может содержать указание на определенный предел (исходный временной момент и конечный): Береги платье снову , а честь смолоду (посл.); И тихо, и светло, до сумерек далеко. (Фет); До рассвета мы шепотом беседуем про орлов. (Пришв.); С младенчества две музы к нам летали, и сладок был их лаской мой удел (П.).

Обстоятельства причины могут включать в свой состав предлоги, подчеркивающие их значение: по причине, ввиду, по случаю, в силу, на основании, благодаря и др. Например: Впрочем, ввиду недостатка времени , не будем отклоняться от предмета лекции (Ч.); К счастью, по причине неудачной охоты , наши кони не были измучены (Л.).

Примечание. Инфинитив, присоединяемый союзом чтобы , квалифицируется как придаточная часть сложноподчиненного предложения. Ср:. Он возвратился попрощаться . — Он возвратился, чтобы попрощаться .

Обстоятельства цели могут быть выражены и именами существительными с предлогами: Алексей Мересьев был направлен в Москву на излечение (Б. Пол.); На юг я приехал для работы над книгой (Пауст.).

Обстоятельства условия могут быть выражены именами существительными с предлогами (обычно употребляется предлог при или предложное сочетание в случае ) или деепричастиями: Как ни трудно иметь дело с плохо напечатанной книгой или дурным почерком, но все-таки при большом старании возможно доискаться смысла написанного (Станисл.); Только сделав невероятное усилие , больной сможет перевернуться на другой бок .

Обстоятельства уступки могут быть выражены и деепричастными оборотами: Имея все данные к тому, чтобы хорошо учиться, он часто получал тройки .

При классификации обстоятельств по значению мы выделили лишь основные виды, хотя имеются обстоятельства, и с другими, менее употребительными значениями. Например, в предложении Тоской и трепетом полна, Тамара часто у окна сидит в раздумье одиноком и смотрит вдаль прилежным оком (Л.) обстоятельство в раздумье обозначает сопутствующее действию состояние и сливается со сказуемым. В предложении В потьмах я не видел лица Агафьи (Ч.) обстоятельство впотьмах обозначает обстановку, в которой протекает действие. То же значение имеют обстоятельства в тишине и в духоте в предложениях . Вдруг в глубокой тишине раздается особого рода карканье и шипенье. (Т.) и В духоте трудно работать .

Близкое к этому значение заключено и в обстоятельстве в клубах пыли в следующем предложении: Ромашов увидел далеко на самом краю поля небольшую тесную кучку маленьких всадников, которые в легких клубах желтоватой пыли быстро приближались к строю (Купр.). В предложениях В моем понимании это совсем не то и В моем представлении он хороший человек обстоятельства в понимании, в представлении имеют модальный оттенок значения, обозначают оценку. В предложении Солнце, еще холодное по-утреннему , но яркое по-весеннему , важно и красиво всходило все выше и выше (М. Г.) обстоятельства по-утреннему, по-весеннему обозначают сопоставление с качественным оттенком.

Обстоятельства, так же как и другие второстепенные члены предложения, могут функционально осложняться. Особенно часто совмещаются пространственное значение и объектное: Вдруг из-за двери в зале длинной фагот и флейта раздались (П.); Шурочка совсем опустилась на землю (Купр.); Оттолкнусь ногами и лечу над землей (Купр.) (объектное обстоятельство).

Объектная функция может выступать в качестве добавочной и в обстоятельствах образа действия: Сквозь волнистые туманы пробирается луна (П.), и в обстоятельствах причины: Он боится, чтоб и они из-за него не пострадали (П.).

Среди разных видов обстоятельств отчетливо выделяются такие, которые способны распространять лишь отдельные члены предложения, например, обстоятельства образа, степени и способа действия. Они являются распространителями в глагольных словосочетаниях: Полминуты Кувалдин тупо глядел на Пискарева, потом страшно побледнел (Ч.). Другие обстоятельства способны, наряду с этим характеризовать всю предикативную основу предложения, т.е являются детерминантами. Таковы обстоятельства времени, места, причины, условия, уступки, меры: В Гибралтаре всех обрадовало солнце (Бун.); После больницы , он часто делал попытки вспомнить всю свою жизнь (Бун.); За кулисами поднялся страшный шум (Ч.); С возрастом лес редел (Сол.); В начале июня можно собирать в лесу эти яркие морковного цвета грибы (Сол.); От тепла и сырости всякая зелень идет в буйный рост (Сол.).

© Центр дистанционного образования МГУП

Источник