Формы общественного хозяйства: натуральное и товарное производство

Форма общественного хозяйства — это определенный способ организации хозяйственной деятельности людей.

Такими формами являются натуральное хозяйство и товарное производство.

Натуральное хозяйство— это такое хозяйство, при котором продукты производятся для непосредственного потребления. При натуральном производстве все виды работ, начиная с добывания предметов труда и кончая завершающей стадией производства, ведутся в самом хозяйстве. Характерными чертами являются:

замкнутость, отсутствие связи с другими хозяйственными единицами.

все потребности производителя здесь удовлетворяются за счет собственного хозяйства.

в производстве используются примитивные орудия труда, в силу чего низок уровень производительности труда, консерватизм, т.е. повторение производства в прежних размерах, на прежних основаниях.

преобладает естественное разделение труда.

Натуральное хозяйство — исторически первый тип хозяйственной деятельности людей. Оно возникло в глубокой древности, в период становления первобытнообщинного строя, когда началась производственная деятельность человека и появились первые отрасли хозяйства — земледелие, скотоводство. Элементы натурального хозяйства имеют место и в современных развитых странах, где господствуют товарно-денежные отношения.

Главный недостаток натурального хозяйства состоит в том, что оно не может обеспечить рост производительности труда, а потому поддерживает лишь минимальные условия жизни. Поэтому, начав с натурального хозяйства — самой первой формы организации экономической жизни, человечество на ней не остановилось и перешло к товарному производству.

Товарное производство —такая организация общественного хозяйства, при которой продукты производятся отдельными, обособленными производителями, и каждый специализируется на выработке одного продукта. В силу этого для удовлетворения общественных потребностей необходима купля-продажа продуктов, становящихся товарами на рынке.

Характерными чертами и признаками товарного производства являются:

наличие общественного разделения труда

экономического обособления хозяйствующих субъектов;

производство продуктов для продажи, а не собственного потребления;

обмен товарами; эквивалентность обмена.

Основным условием возникновения товарного производства является общественное разделение труда, при котором производители специализируются на выработке определенных изделий, а также экономическое обособление товаропроизводителей.

Товарное производство обладает высокой адаптивностью к разным экономическим системам. В каждой из них оно обслуживает реализацию тех форм собственности, которые им свойственны.

Типы товарного производства:

1. простое товарное производство. Первоначально возникло простое товарное производство — хозяйства самостоятельных мелких товаропроизводителей (крестьян и ремесленников), при которых продукты производятся для обмена.

2. крупное капиталистическое товарное производство, которое имело общие основы и различия по сравнению с простым товарным производством.

Их общими основами являются наличие частной собственности на средства производства, стихийный характер развития, конкурентная борьба, производство продуктов на рынок.

Источник

Формы общественного хозяйства и их эволюция

Форма общественного хозяйства — это определенный способ, тип организации хозяйственной деятельности людей, в рамках которого происходит реальное функционирование экономики. К общим формам экономической организации производства относится натуральное хозяйство и товарное производство.

Натуральное хозяйство — тип хозяйства, в котором производство направлено непосредственно на удовлетворение внутрихозяйственных потребностей. Главный недостаток натурального хозяйства состоит в том, что оно не может обеспечить рост производительности труда, а потому поддерживает лишь минимальные условия жизни.

Товарное производство — форма организации общественного хозяйства, при которой продукты производятся отдельными, обособленными производителями, каждый из них специализируется на выработке одного или нескольких сходных по технологии выпуска продуктов. Таким образом, одним из условий возникновения товарного производства является общественное разделение труда. Другим условием является экономическое обособление производителей.

Истории известны два типа товарного производства: простое и крупное капиталистическое. Простое товарное производство — это производство мелких товаропроизводителей, основанное на их частной собственности и собственном труде. Появление крупного, всеобщего товарного производства связано с утверждением капиталистической экономической системы.

Товар — это продукт труда (вещь или услуга), созданный человеком не для собственного потребления, а для удовлетворения потребностей общества и его членов, и поступающий к потребителю посредством купли-продажи.

Способность товара удовлетворять человеческую потребность получила название потребительной стоимости (полезности) товара.

Чтобы продукт труда стал товаром, он должен переходить из рук в руки не безвозмездно, а в обмен на какие-то другие потребительные стоимости, т.е. он должен обладать не только общественной потребительной стоимостью, но и меновой стоимостью. Меновая стоимость — это способность товара в определенных количественных пропорциях обмениваться на другие товары.

Экономисты-теоретики разработали несколько концепций стоимости (ценности).

Одна из них — трудовая теория стоимости, которая определяет субстанцию и величину стоимости товара трудом, затраченным на его производство. В противоположность трудовой теории стоимости появились новые теории. К ним относятся: теория предельной полезности; теория спроса и предложения; теория издержек производства; теория трех факторов производства.

Теория предельной полезности появилась во второй половине XIX в. и наибольшее развитие получила в трудах представителей австрийской школы — Ю. Менгера, Ф. Визера, О. Бем-Бавека. Эта теория дает объяснение стоимости (ценности) и цены благ и услуг с позиции экономической психологии покупателя, потребителя полезных вещей.

Теория издержек производства (Р. Торренс, Дж. Мак-Куллох, Дж.С. Милль) утверждает, что при данном соотношении спроса и предложения цены товаров определяются издержками производства.

Теория издержек производства вплотную примыкает к теории трех факторов производства (Ж.Б. Сэй). Согласно этой теории в создании стоимости участвуют три фактора: труд, капитал (под которым понимаются средства производства) и земля. Каждый фактор создает соответствующую часть стоимости, и владельцу каждого из них «вменяется» своя доля дохода.

Подход к проблеме стоимости, сформулированный А. Маршаллом, представляет собой синтез достоинств всех теорий, разработанных ранее. А. Маршалл выделял два фактора, влияющих на цены: предельная полезность и издержки производства. Он считал, что цена, назначенная продавцом товара, определяется издержками его производства, а рыночные цены устанавливаются покупателями и продавцами в результате спроса и предложения.

По вопросу о возникновении денег существует несколько концепций, но основными являются рационалистическая и эволюционная. Первая концепция, возникшая во времена Аристотеля, господствовала вплоть до конца XVIII в. и объясняла происхождение денег как результат соглашения между людьми.

Наиболее последовательным сторонником второй концепции происхождения денег являлся К. Маркс, который определял деньги как продукт развития обмена и товарного производства. Деньги выполняют ряд функций, в которых и проявляется их сущность. Деньги служат: 1) мерой стоимости; 2) средством обращения; 3) средством образования сокровищ; 4) средством платежа; 5) мировыми деньгами.

Количество денег, необходимых для товарного обращения, зависит от многих факторов. Однако наиболее важную роль играют два из них: а) сумма цен продаваемых товаров; б) быстрота обращения денег.

Закон денежного обращения гласит: количество денег, необходимых для обращения, равно сумме цен товаров, деленной на число оборотов одноименных денежных единиц.

В экономической теории широкое признание получило уравнение обмена, предложенное американским экономистом И. Фишером в работе «Покупательная способность денег». Уравнение обмена, или, как иногда его называют, уравнение Фишера, выглядит следующим образом: MV= PQ, где М — величина находящейся в обращении денежной массы; V — средняя скорость обращения денежной единицы; Р — уровень цен; Q -реальный объем национального продукта.

Это уравнение позволяет рассчитать каждый из составляющих его параметров:

- обращаемую денежную массу М = PQ/V;

- скорость обращения денежной единицы V = PQ/M;

- средний уровень цен Р = MV/Q;

- денежную величину национального продукта Q = MV/P.

Существуют различные теории денег. Одна из них — металлистическая. Эта теория отождествляет деньги с благородными металлами. По мнению ее сторонников (меркантилистов), золото и серебро являются деньгами по своей природе в силу своих естественных свойств. Они признают за деньгами только функции меры стоимости, сокровища и мировых денег, которые выполняются благородными металлами.

Номиналистическая теория считает деньги знаками стоимости, условными счетными единицами. Наиболее развернуто номиналистическая теория денег представлена немецким экономистом Г.Ф. Кнаппом в его книге «Государственная теория денег». В этой книге выдвинута так называемая государственная теория денег, согласно которой деньги рассматриваются как продукт государственной власти и правовых отношений. Бумажные деньги, по его мнению, — это установленное законом платежное средство. Их покупательная сила определяется государством.

Количественная теория денег сводится к тому, что величина стоимости денег находится в обратной зависимости от их количества, т.е. чем больше денег, тем меньше их стоимость. Сторонники этой теории заявляют, что до появления на рынке деньги не имеют никакой стоимости, а товары — своей цены. И лишь здесь, на рынке, то или иное соотношение массы золота и товаров определяет их стоимость и цену.

Теория регулируемой валюты представляет собой соединение основных положений номиналистической и количественной теорий денег. Ее представитель Дж.М. Кейнс восхваляет бумажные деньги, усматривая их достоинство в том, что количество денег в обращении может определяться государством. Это главное средство стимулирования спроса.

Если в XIX в. ученых волновали прежде всего качественные аспекты денежной теории, то в XX — XXI вв. главным образом количественные взаимосвязи.

Основные понятия темы

Натуральное хозяйство. Товарное хозяйство. Общественное разделение труда. Товар. Стоимость товара. Потребительская стоимость товара. Трудовая теория стоимости. Теория предельной полезности. Теория спроса и предложения. Теория издержек производства. Теория трех факторов производства. Деньги. Функции денег. Закон денежного обращения.

Контрольные вопросы

Источник

Определенный способ тип организации хозяйственной деятельности людей это

Важное место в экономической теории отводится анализу форм организации производства . В самом общем виде под формой производства понимают тип организации хозяйственной деятельности людей , обеспечивающий реальное функционирование экономики. Другими словами, форма производства – это способ существования экономической системы.

В экономической литературе традиционно выделяются в качестве основных две формы: натуральное хозяйство и товарное производство. Натуральное и товарное производство различаются, прежде всего, по следующим признакам: развитости или неразвитости общественного разделения труда; замкнутости или открытости хозяйства; экономической форме изготавливаемого продукта; способу разрешения противоречий между производством и потреблением.

Натуральное хозяйство – это такой способ организации хозяйственной деятельности, при котором производство направлено непосредственно на удовлетворение собственных потребностей производителя, т.е. имеет место внутрихозяйственное потребление.

Общество, в котором оно господствует, состоит из массы хозяйственных единиц (семей, общин, поместий). Каждая единица опирается на собственные производственные ресурсы и самообеспечивает себя всем необходимым для жизни. Она выполняет все виды хозяйственных работ, начиная от добывания разных видов сырья и завершая окончательной подготовкой их к потреблению (рис. 1).

Рис. 1. Труд в условиях натурального хозяйства

Натуральному хозяйству свойственны следующие основные черты:

· преобладает ручной универсальный труд, основанный на примитивной технологической базе (мотыга, лопата, грабли и т.п.) и исключающий его разделение на обособленные виды;

· замкнутость (автаркическая форма хозяйствования), отсутствие связи с другими хозяйственными единицами (каждая единица опирается на собственные ресурсы и обеспечивает себя всем необходимым для жизни);

· производимый продукт не принимает форму товара и образует фонд жизненных средств для самого производителя;

· наличие прямых экономических связей между производством и потреблением: они развиваются по формуле «производств – распределение – потребление», т.е. созданная продукция распределяется между участниками производства и, минуя стадию обмена, используется в целях личного и производительного потребления;

· консерватизм, традиционность, ограниченность производства и потребления, относительно постоянные масштабы и отраслевые пропорции производства, обусловливающие медленные темпы экономического развития.

К сведению. Натуральное хозяйство – исторически первый тип организации хозяйственной деятельности людей . Оно возникло в глубокой древности, в период становления первобытнообщинного стоя . В чистом виде натуральное хозяйство существовало только у первобытных народов, не знавших разделения труда, обмена и частной собственности.

В докапиталистических формациях натуральное хозяйство занимало преобладающее место в общественном производстве, хотя в античных рабовладельческих государствах уже имело место довольно развитое товарное производство. Натуральное хозяйство – одна из главных черт феодальной экономики . Натуральную форму здесь имел присваиваемый феодалом прибавочный продукт . Последний выступал в виде многообразных натуральных повинностей и платежей. Натуральный характер носило и хозяйство зависимых от феодалов крестьян.

Вместе с тем господство натурального хозяйства в докапиталистических экономических системах не исключало развития товарно-денежных отношений. По мере развития производительных сил натуральное хозяйство вытесняется товарным производством. При капитализме оно по существу разрушается, хотя пережитки его здесь сохраняются.

Элементы натурального хозяйства имеют место и в современных развитых странах , где господствуют товарно-денежные отношения. Это, в частности, проявляется в стремлении некоторых промышленных и сельскохозяйственных предприятий, хозяйственных объединений, регионов к самообеспечению. Отдельные государства также проводят экономическую политику, известную под названием «автаркия» – создание замкнутого самодовлеющего хозяйства в рамках страны.

Натуральное хозяйство сильно распространено в развивающихся странах . В натуральном и полунатуральном хозяйстве слаборазвитых стран занято более половины населения. По прогнозам специалистов, еще долгое время натуральное хозяйство будет занимать значительное место в их экономике.

Основной недостаток натурального хозяйства заключается в том, что оно не позволяет добиться высокой производительности труда, обеспечивает удовлетворение незначительных по объему и однообразных по качественному составу потребностей.

Развитие факторов производства привело к углублению общественного разделения труда, повышению его производительности. Это явилось объективной причиной перехода от натурального хозяйства к товарному. Если натуральное хозяйство преобладало на доиндустриальной стадии производства, то на индустриальной стадии господствующей стала товарная форма организации хозяйства.

Товарное производство – это такая форма организации общественного производства, при которой экономические отношения между людьми проявляются через куплю-продажу продуктов их труда на рынке.

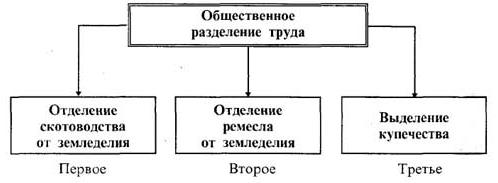

Товарное производство зародилось в период разложения первобытного строя, когда возникло первое крупное общественное разделение труда, т.е. выделение пастушеских племен, или отделение скотоводства от земледелия (рис.2).

Рис. 2. Виды общественного разделения труда

Товарное производство получает дальнейшее развитие в результате второго крупного общественного разделения труда, т.е. в результате отделения ремесла от земледелия. Выделение ремесла способствовало дальнейшему совершенствованию орудий труда.

К сведению. Изобретение ткацкого станка, кузнечного меха, гончарного круга и т.д. значительно повышало производительность труда . Ремесленники, в свою очередь, стали предлагать и более совершенные орудия труда для земледельцев. Это облегчало труд, повышало его эффективность и способствовало созданию устойчивой массы (величины) прибавочного продукта. Поэтому натуральный обмен приобретал все более постоянный характер.

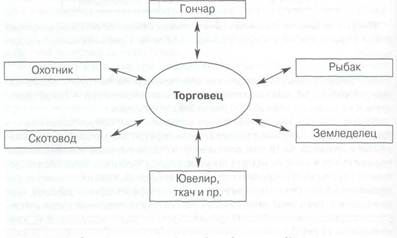

Дальнейшее расширение обмена привело к зарождению посреднической торговли и выделению купечества. Это третье общественное разделение труда. Оно закрепляло складывающийся натуральный обмен между отдельными хозяйствующими субъектами, облегчало сбыт излишков продукции (прибавочного продукта), а также снабжение натурального хозяйства отдельными изделиями ремесленников (рис. 3).

Рис.3. Место торговли в системе экономических отношений

Кроме того, торговля позволяла замкнутым хозяйственным единицам познакомиться с новейшими изделиями и закрепляла общественную идею о преимуществе более узкой специализации.

«Товарное производство представляет собой такую систему хозяйства, когда продукты производятся отдельными, обособленными производителями, причем каждый специализируется на выработке одного какого-либо продукта, так что для удовлетворения общественных потребностей необходима купля-продажа продуктов (становящихся в силу этого товарами) на рынке».

Исходя из этого определения, можно выделить характерные черты, признаки товарного производства.

Во-первых, товарное производство основывается на общественном разделении труда, которое предполагает специализацию производителей на изготовлении определенных продуктов.

В истории общества известны три крупных общественных разделения труда: выделение скотоводческих племен, отделение ремесла от земледелия и появление купечества. На нынешнем этапе выделение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ (НИОКР) рассматривают как четвертое крупное общественное разделение труда.

По мере развития производительных сил углубляется общественное разделение труда. Последнее приводит к тому, что хозяйства, специализирующиеся на производстве какой-либо продукции, не могут полностью использовать ее на свои нужды и в то же время удовлетворить ею все свои потребности. Это и обусловливает необходимость обмена, а вместе с ним – товарного производства. Одного общественного разделения труда недостаточно для возникновения товарного производства. Истории известны сообщества, где имелось общественное разделение труда, но не было товарного производства.

Во-вторых, продукты труда становятся товарами только тогда, когда их производят для обмена самостоятельные, экономически обособленные производители. Экономическое обособление товаропроизводителей как различных собственников является причиной возникновения товарного производства. Только обмен между собственниками становится товарным. Экономическое обособление предполагает наличие сильно выраженного экономического интереса хозяйствующего субъекта, его свободу выбора вида хозяйственной деятельности, собственность на произведенный продукт, определенные обязательства перед обществом, государством и партнерами.

В-третьих, продукт труда принимает форму товара, поскольку изначально производится в целях последующего обмена, продажи другим людям. По этой причине товарное хозяйство является открытой системой: продукты производятся не для собственного потребления, а для продажи, т.е. выходят за пределы хозяйственной единицы.

В-четвертых, характерной чертой является установление косвенных, опосредованных связей между производством и потреблением, когда изготовленная продукция прежде поступает на рынок для обмена на другие товары и лишь затем попадает в сферу потребления.

Таким образом, характерными чертами, признаками товарного производства являются: общественное разделение труда; экономическое обособление хозяйствующих субъектов; производство продукта на продажу, а не для собственного потребления; обмен товарами на рынке и его эквивалентность.

Источник