Определение запаса лесного насаждения различными способами

а) определение запаса по основной формуле с применением видовых чисел.

Видовое число можно найти в полевом справочнике лесоустроителя и в приложении 11 данной методички.

По значениям средней высоты и коэффициента формы стволов q2.

Значение q2 принимаем: для сосны – 0,67; для ели и осины – 0,70; для березы – 0,66; для дуба, ясеня, клена, липа – 0,68

Запас определяем по формуле М =

для дуба

МД = 16м 2 /га ×22м×0,472 = 166,14 м 3

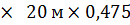

Мяс = 7м 2 /га

Мкл = 5

Млп = 8

М I яруса составит = 166 м 3 + 67 м 3 + 45 м 3 = 278 м 3 /га

М II яруса = 55 м 3 /га

Общий запас лесного насаждения 278 м 3 + 55 м 3 = 333 м 3 /га

б) Определение запаса лесного насаждения через показатель отношения древесных пород к свету – (К)

Коэффициент К равен: для сосны, лиственницы, березы, осины, ольхи серой, липы, дуба, граба 0,40, для остальных древесных пород – 0,44

Запас определяем по формуле М =

МД = 16×(22+ 3)×0,40 = 160 м 3 /га

Мяс = 7

Мкл = 5

Млп = 8

в) Определение запаса табличным способом с использованием стандартной таблицы сумм площадей сечений и запаса насаждений при полноте 1.0 (приложение 7)

Запас определяем по формуле Мдр = Мтаб × Р

Запас табличный при полноте 1.0 (приложение 7) равен: для дуба – 308 м 3 ; ясеня – 234 м 3 ; клена – 247 м 3 ; липы – 188 м 3 .

МД = 308 м 3 ×0,5 = 154 м 3 /га

Мяс = 234 м 3

Мкл = 247 м 3

Млп = 188 м 3

М I яруса = 154 м 3 + 70 м 3 + 49 м 3 = 273 м 3 /га

М II яруса = 56 м 3 /га

Общий запас насаждения равен 273 м 3 + 56 м 3 = 329 м 3 /га

г) Определение запаса по номограмме Н.П. Анучина (приложение 12) На левой шкале номограммы откладывается значение средней высоты древесной породы, на правой шкале площадь сечения всех деревьев на 1 га, м 2 . Накладываем линейку, соединяем эти точки и по средней шкале определяем запас на 1 га. В нашем примере для дуба высотой 22 м и суммой площадей сечений на 1 га – 16 м 2 , запас равен = 175 м 3 ;

для ясеня высотой 20 м и суммой площадей сечений на 1 га – 7 м 2 запас равен 75 м 3 ;

для клена высотой 19 м и суммой площадей сечений на 1 га – 5 м 2 запас равен 55 м 3 ;

для липы высотой 14 м и суммой площадей сечений на 1 га – 8 м 2 запас равен 55 м 3 .

М I яруса = 175 м 3 + 75 м 3 + 55 м 3 = 305 м 3 / га

М IIяруса = 55 м 3 /га

Общий запас равен 305 м 3 + 55 м 3 = 360 м 3 /га

Номограмму можно использовать для определения состава насаждения, для этого используют малые шкалы в правом углу. По делениям центральной шкалы, помещенным с правой стороны, находим точку, соответствующую общему запасу, в нашем примере 305 м 3 , а на шкале «запас по породам» устанавливаем точку запаса соответствующей породы, например, дуба – 175 м 3 . Накладываем линейку, соединяя эти точки, на продолжении линии при пересечении ее со шкалой «коэффициента состава» устанавливаем цифровой показатель состава данной породы.

В многоярусных насаждениях состав определяется раздельно по ярусам, по запасу яруса и составляющих его пород.

В нашем примере запас I яруса 305 м 3 ,

запас дуба 175 м 3 – коэффициент состава – 6

запас ясеня 75 м 3 – коэффициент состава – 2

запас клена 55 м 3 – коэффициент состава – 2

Состав I яруса – 6Д2Яс2Кл

Состав IIяруса – 10Лп

Общая формула состава

| Порода | Запас в м 3 , определенный различными способами | ||

| По таблице средних видовых чисел | Через коэффициент отношения древесных пород к свету | С использованной стандартной таблицы сумм площадей сечений | По номограмме Н.П. Анучина |

| Дуб | |||

| Ясень | |||

| Клен | |||

| Липа | |||

| Итого |

Задача № 102

По материалам перечета деревьев на отведенной делянке производится материальная и денежная оценка запасов древесины в «Ведомости материальной – денежной оценки лесосеки» таблица 18.

Верхние реквизиты заполняются, используя данные Вашей лесохозяйственной организации.

Площадь лесосек (делянки) принимаем 1,0 га.

При решении задачи № 102 используем исходные данные к задачам № 1 – 50 (таблица 10).

Площадь пробы у нас 0,5 га, поэтому количество деревьев (деловых, полуделовых, дровяных) по каждой ступени увеличиваем в два раза. Эти показатели заносим в графы 1-5 таблицы 18. Полуделовые деревья распределяют между деловыми и дровяными поровну. Если в графе полуделовых нечетное количество деревьев, то лишнее дерево относится к дровяным.

Материальная оценка выполняется с применением сортиментных таблиц Н.П. Анучина (приложение 6).

Сначала необходимо определить разряд высот, для этого измеряют высоты у 9 деревьев в трех центральных ступенях толщины, на этих ступенях содержится наибольшее количество деревьев. В нашем примере это ступени толщины 20, 24, 28. Высоты на этих ступенях толщины берем из таблицы 14, гр. 7. По соотношению диаметров и средних высот центральных ступеней определяем разряды высот и устанавливаем средний разряд 1 приложении 5 данной методички.

| № п/п | Д | Н | Разряд высот |

| 22,8 24,5 26,2 | I I I |

В нашем примере разряд высот — I

Используя приложение 6 данной методички, согласно первого разряда высот, определяем объем древесины по каждой ступени толщины и разделяем его на деловую древесину крупную, среднюю, мелкую, дрова и отходы.

Пример ступени толщины 32: выход крупной деловой древесины из одного дерева в таблицах составляет 0,25 м 3 . Этот показатель умножаем на количество деловых деревьев, в нашем примере их 70, получаем объем крупной деловой древесины 17,50 м 3 ; выход средней деловой древесины смотрим по графе «итого», он составляет 0,55 м 3 , этот показатель снова умножаем на количество деловых деревьев – 70, получаем объем средней деловой древесины; выход мелкой деловой древесины составляет 0,05 м 3 , умножаем на количество деловых деревьев, получаем объем мелкой деловой древесины. Эти значения записываем в соответствующие графы таблицы 18.

Полученные объемы крупной, средней, мелкой, деловой древесины складываем, и полученное значение записываем в гр. 9.

Объем дров из деловых деревьев: 0,02 м 3 × 70 = 1,40 м 3

Объем дров из дровяных деревьев: 0,99 м 3 × 8 = 7,92 м 3

Полученные объемы дров записываем в гр. 10, 12. Сложив объемы дров от деловых и дровяных деревьев, получаем общий объем дров, записываем в гр. 12.

Сложив объем деловой древесины и дров (гр. 9+гр. 12) получаем ликвидный объем древесины (гр.13).

Объем отходов: 0,12 м 3 × 70 = 8,40 м 3 , полученный результат записываем 1 гр. 14.

Сложив ликвидный объем древесины с объемом отходов (гр.13+гр.14), получаем общий объем (запас) древесины на ступени толщины 32 см.

Проверка: общий объем древесины делим на общее количество деревьев данной ступени толщины

77,22 м 3 : 78 = 0,99 м 3

Полученное значение должно точно соответствовать объему ствола в коре (вторая графа «числитель». Приложение 6). Подсчитываем итоги всех граф таблицы 18, объемы древесины округляем до целых кубометров.

Источник

Перечислительные методы определения запаса

Реферат на тему

Способы определения запаса насаждения. Перечет деревьев

Петровсакя П . А

Москва 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСА НАСАЖДЕНИЙ

1.1 Перечислительные методы определения запаса

1.2 Состав насаждений

ГЛАВА 2. ТАКСАЦИЯ НАСАЖДЕНИЙ

2.1 Перечет деревьев

ВВЕДЕНИЕ

Под устойчивостью лесных насаждений следует понимать наличие у них лесобиологических свойств противостоять неблагоприятным условиям роста и развития, при которых исключается возможность возникновения явления преждевременного распада и отмирания и смена одних пород другими. В каждом климатическом районе устойчивость лесов определяется условиями местопроизрастания, в которых проявляются различные воздействия экологических факторов на насаждения. Для определения устойчивости насаждений по внешним признакам некоторым ориентиром может служить краткая классификация.

При характеристике состава насаждений важнейшее значение имеет правильное определение в них преобладающей и главной породы. Одновозрастным насаждение считается тогда, когда деревья по возрасту отличаются на один класс возраста, при большей разнице в возрасте насаждение называется разновозрастным.

ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСА НАСАЖДЕНИЙ

Запас — важнейший таксационный показатель, характеризующий суммарный объем стволовой древесины деревьев, составляющих растущую часть насаждения. Выражается в плотных кубометрах на единице плошади (м3/га). Определение запаса в зависимости от цели таксации может производиться различными по точности и трудоемкости способами. Как правило, более сложные и трудоемкие способы обеспечивают получение более точных результатов и наоборот. По степени снижения трудоемкости и точности эти способы (методы) можно разделить на три группы: перечислительный, измерительный и глазомерный. На практике часто применяются и комбинированные способы, например глазомерно-измерительный, когда данные визуальной таксации подкрепляются измерениями отдельных составляющих запаса. [ 3 ]

Перечислительные методы определения запаса

Перечислительные методы применяются при решении научно-исследовательских и некоторых производственных задач, например при таксации небольших (до 2.. .3 га) лесосек, ко гда требуется точное определение запаса Отличительной особенностью перечислительных методов является выполнение пе речета деревьев, составляющих насаждение, т. е. установление их числа с разделением по ярусам, древесным породам, ступеням толщины, а в необходимых случаях и по категориям тех нической годности (деловые, полуделовые, дровяные деревья). Перечет может быть сплошным, т. е. на всей площади таксируемого участка леса, или частичным когда он производится только на определенной ее части. [1]

Наиболее ответственная и трудоемкая часть перечислительных методов — ограничение в натуре участков леса, подлежащих перечету, сами перечеты, рубка моделей и их измерение. Самые точные результаты получаются при сплошном перечете, когда он ведется на всей площади участка (выдела). Однако этот метод вследствие его чрезвычайной трудоемкости может быть рекомендован для работы лишь на относительно небольших по площади насаждениях.Если необходимо определить запас на больших площадях (например, на большом выделе или площади лесосеки, превышающей 10 га) чаще применяются методы частичного (ленточного) перечета, когда перечет производится только на небольшой части лесосеки (например на 10 % ее площади) или закладываются так называемые пробные площади. [3]

Пробные площади закладываются не только с целью определения запаса, но и для решения многих других научны: и производственных задач: изучения хода роста насаждений, их строения, сортимеьтной и товарной структуры, тренировки глазомера в определении таксационных показателей, выявления таксационных дешифровочных признаков, изучения эффективности рубок ухода, выборочных и постепенных рубок и других лесохозяйственных мероприятий.При этом методе целое (весь участок леса) характеризуется по его части (пробной площади). Отсюда пробной площадью называется относительно небольшая часть таксируемого участка леса (насаждения), на которой производится перечет и все остальные измерения и наблюдения. Полученные f а пробной площади результаты переводят на всю площадь участка. Разумеется, правильная характеристика целого по его части возможна только при условии, если эта часть является средней, типичной для целого. Следовательно, пробная площадь должна закладываться в местах наиболее типичных (средних) для всего участка леса и иметь одинаковую с ним характеристику по всем таксационным показателям: составу, возрасту, лолноте и др. [2]

Чем однороднее участок леса, тем легче выбрать для него пробную площадь. Для этого следует предварительно ознакомиться со всем участком, запечатлеть в памяти все его особенности и подыскать в нем такую часть, которая наиболее полно отражала бы их. Однако, чем больше площадь и чем сложнее таксируемый древостой, тем разнообразнее его характеристика. Поэтому подбор типичного места для закладки пробной площади — дело непростое и во многом субъективное. Отсюда и точность получаемых результатов по сравнению с данными сплошного перечета на всем участке может быть «иже. Повышение точности достигается при закладке не одной, а нескольких пробных площадей с равномерным размещением по всей площади участка или в типичных местах и вычислением их средних показателей. В этом отношении ленточные перечеты вдоль визиров и граничных линий на полосе леса шириной 10 м, применяемые при таксации лесосек, также являются разновидностью пробных площадей. Различают постоянные и временные пробные площади.Постоянные пробные плошади закладывают с целью научных наблюдений, проводимых длительное время (для изучения хода роста, определения эффективности проведения различных лесохозяйственных мероприятий, лесных мелиораций и т. п.).Перечеты на них проводятся периодически через определенное. [6]

Все деревья наносят на план, нумеруют масляной краской и на высоте груди (1,3 м) на них проводя'» горизонтальную черту, чтобы установить постоянное место для измерения диаметров. Техника закладки постоянных пообных площадей несколько сложнее, чем временных. В зависимости от решаемой задачи на них производится значительно большее число измерений (вплоть до детальной характеристики каж дого дерева). Рубка моделей не разрешается. В необходимых случаях их можно рубить за пределами пробной площади на смежных и однородных с ней участках леса. [4]

Временные пробные площади закладывают для однократного обмера с целью определения всех таксационных показателей насаждения на момент производства работ. Кроме за паса, определяют: состав, средний возраст, высоту и диаметр, полноту, выход сортиментов, прирост и другие показатели. Й\ часто закладывают для тренировки глазомера, контроля за качеством таксации, с целью проведения научных исследова ний, связанных с необходимостью быстрого получения данных о росте и строении насаждений, а также для.При необходимости выявления соотиментной структуры древостоя перечет деревьев ведут с подразделением на категории технической годности (деловые, полуделовые, дровяные), а модельные деревья, подбираемые из числа деловых стволов, рас кряжевывают на сортименты. 6 процессе обработки перечетной ведомости все полуделовые деревья в пределах каждой ступени толщины разносят поровну между деловыми и дровяными и с помощью вспомогательных таблиц вычисляют их суммы площадей сечений.Сумма объемов деловой древесины и дров из деловых стволов дает объем ликвидной древесины. Для контроля объем от ходов, куда входят кора и вершинка ствола, может быть вычислен по разности общего запаса деловых деревьев ступени и запаса ликвидной древесины.Способ определения запаса путем отбора одинакового числа моделей по ступеням толщины имеет тот недостаток, что при этом не учитывается характер распределения деревьев древостоя по ступеням толщины. Вследствие этого запас центральных, более представленных ступеней определяется менее точно, чем крайних — с меньшим числом деревьев. Этот недостаток устраняется при отборе моделей пропорционально числу деревьев в каждой ступени толщины по методу пропорционально- ступенчатого представительства. [5]

Для повышения точности в реальном выходе сортиментов иногда вместо средних модельных деревьев используют учетные деревья. Они подбираются в процессе перечета чисто механическим путем (например, каждое 5-е или 10-е дерево). При таком отборе деревьев и достаточно большом их числе (до 50 шт.) в рубку будут назначены деревья всех размеров и форм, что обеспечивает объективность их отбора и повышает точность в оценке товарной структуры древостоя. Рубка, за меры, обработка учетных деревьев и все последующие расчеты по определению общего запаса и выхода сортиментов осуществляются так же, как и при взятии моделей методом пропорционально-ступенчатого представительства. Недостатком метода является необходимость рубки большого числа учетных деревьев. [7]

Графические способы определения запасаСпособ основан на закономерностях строения насаждений, в частности на наличии связи между объемами деревьев и их диаметрами (способ кривой ибъемив Шпейделя) или с площа дями сечений (способ прямой объемов Копецкого). При использовании этих способов нужны данные перечета и замеров высоты (для построения графиков высот).Относительно небольшое число моделей (10. .15 шт.) выбирают свободно,без соблюдения требования соответствия их диаметра средним диаметрам отдельных ступеней, но с расчетом, чтобы они могли характеризовать все насаждение, т. е. стремятся отбирать модели пропорционально числу деревьев в ступенях толщины. Взятые модели должны быть близкими к средним по высоте и форме ствола для деревьев соответствующего диаметра. Диаметр моделей измеряют с точностью до 0,1 см, а их высоту до 0,1 м. Объем срубленных моделей определяют ооычным спосооом (по сложной формуле срединных сечений). Полученные данные служат основанием для построения графиков. [10]

Состав насаждений

Под составом насаждений понимают перечень древесных пород, образующих древостой, с указанием доли участия каждой породы в общем запасе.Насаждение называют чистым, если оно состоит из одной породы или примесь других пород не превышает 10 % общего запаса, и смешанным, если оно состоит из двух пли нескольких / пород.Состав древостоя характеризуется формулой, в которой указывается название породы и цифровой коэффициент, определяющий долю ее участия в общем запасе. Сумма всех коэффициентов формулы состава равна 10. Породы )бозначают начальными (заглавными) буквами их названий, Если несколько пород начинаются с одной и той же буквы ) рядом с первой ставят вторую и т. д.

В смешанных древостоях доля участия каждой породы определяете по соотношению их запасов или сумм площадей сечений Допустим, в насаждении при общем запасе 420 м на со- ^ паяющие его породы приходится: сосны 250 м3, березы 120 и осины 50 м3. Тогда доля каждой породы от общего запаса будет составлять: сосны 60 %, березы 28, осины 12 Округляя полученные значения до десятков, получим приближенную долю уастия каждой породы в составе: 6, 3 и 1 Формула состава этою тоевостоя: бСЗБЮс. В молоднякал ^о 10 лет со став определяется по соотношению числа стволов, а не запаса.В сложных насаждени, х состав каждого яруса определяют и записывают отдельно. Если древесная порода составляет всего 2. 5 % запаса древостоя (яруса), то она записывается в формуле состава без числового коэффициента, а с добавлением знака плюс,, если же запас породы менее 2 % общего запаса, то ее участие отмечают словом «единично» (ед.), которое проставляется в формуле состава перед названием породы. Например, состав сложного двухъярусного насаждения, первый ярус которого состоит из трех элементов леса сосны 160 лет 40 %„ сосны 100 лет 30 %, ели 100 лет 30%, с примесью березы и единично осины, а второй ярус — из чистой ели (50 лет). [8]

При характеристике состава насаждений важнейшее значение имеет правильное определение в них преобладающей и главной породы. От этого зависит, к какому хозяйству насаждение будет отнесено (хвойному или лиственному), что во многом определит его дальнейшую судьбу.Порода, считается преобладающей, если на се долю приходится на больший запас в общем запасе насаждения (основного ярусам Главной породой считается та, которая имеет наибольшее хозяйственное значение и в данных условиях местопроизрастания является наиболее перспективной. Для проверки глазомера в определении состава в типичном для насаждения месте можно подсчитать некоторое число ближайших до наблюдателя деревьев по породам и установить соотношения между ними. Если это проделать несколько раз в разных местах насаждения и вывести средние соотношения, то можно получить близкую к действительности формулу состава.С целью повышения точности глазомерной таксации она часто дополняется данными измерений отдельных таксационных показателей. Так, точность характеристики состава может быть значительно повышена, если суммы площадей сеченлй составляющих древостой пород измерены в натуре с помощью специальных приборов. В этом случае коэффициенты состава устанавливаются по соотношению сумм площадей сечений составляющих пород.Наиболее точно состав устанавливается по данным перечислительной таксации, когда перечет ведется с разделением по ярусам, а в пределах ярусов по породам и поколениям. В этом случае коэффициенты состава устанавливаются по соотношению СУММ площадей сечений, а еще лучше — запасов, которые определяются либо с помощью таблиц объемов, либо по модельным деревьям. [11]

Источник