Определение точки стояния способом болотова

Засечкой точку стояния определяют при условии хорошего обзора местности и наличии на ней местных предметов и форм рельефа, которые могут служить надежными ориентирами.

По боковому ориентиру (рис.1) засечка производится, как правило, при движения по дороге или вдоль какого-либо линейного ориентира. Находясь на дороге, ориентируют карту, опознают на ней изображение хорошо видимого на местности предмета (ориентира), прикладывают визирную линейку к условному знаку ориентира и визируют на него. Затем, не изменяя положение линейки, прочерчивают на карте прямую линию до пересечения с условным знаком дороги. Место пересечения прочерченной линии с условным знаком дороги будет искомой точкой стояния.

Рис.1 Определение точки стояния засечкой по боковому ориентиру.

Этим способом наиболее точно определяют свое местоположение на карте, если направление на боковой ориентир пересекается с направлением движения под прямым углом. Такой случай называется засечкой по перпендикуляру.

По двум — трем ориентирам (рис.2) засечка чаще всего выполняется, когда свое местоположение на карте не обозначено. Карту ориентируют по компасу и опознают на местности два-три ориентира, изображенных на карте. Затем, как и в предыдущем случае, визируют поочередно на выбранные ориентиры и прочерчивают по линейке направления от ориентиров на себя. Все эти направления должны пересечься в одной точке, которая будет точкой стояния. Такая засечка часто называется обратной.

Рис.2 Определение точки стояния засечкой по трём ориентирам (обратной засечкой).

Засечка по измеренным (построенным) углам (рис.3) (способ Болотова) выполняется в такой последовательности:

Рис.3 Определение точки стояния способом Болотова.

— с помощью башенного угломера или другим способом, например компасом, измеряют горизонтальные углы между тремя ориентирами, выбранными вокруг точки стояния и четко изображенными на карте;

— строят измеренные углы на прозрачной бумаге при нанесенной произвольно точке, принимаемой за точку стояния; эти углы могут быть построены и непосредственным визированием с помощью линейки на выбранные ориентиры на местности;

— накладывают бумагу на карту так, чтобы каждое прочерченное на ней направление прошло через условный знак того ориентира, на который оно проведено при визировании или построено по измеренным углам;

— совместив все направления с соогветствующими им условными знаками ориентиров, перекалывают на карту намеченную на листе бумаги точку, при которой построены направления. Эта точка и будет точкой стояния.

По обратным дирекционным углам (рис.4) засечку выполняют чаще всего в обстановке, когда нельзя работать с картой на местности открыто. В этом случае измеряют компасом обратные азимуты с точки стояния на два-три точечных ориентира, видимых на местности и опознанных на карте. Величины обратных азимутов отсчитывают на шкале компаса против указателя, расположенного у целика. Измеренные азимуты переводят в дирекционные углы. Затем, построив эти углы при соответствующих ориентирах на карте, прочерчивают направления до пересечения друг с другом. Точка пересечения направлений и будет точкой стояния.

Рис.4 Определение точки стояния засечкой по обратным дирекционным углам.

При определении точки стояния любым способом засечки следует выбирать направления так, чтобы они пересекались под углом не менее 30 и не более 150°. При всех возможных случаях проверяют положение полученной точки стояния визированием на дополнительный местный предмет (ориентир). Если при пересечении трех направлений образовался треугольник, точку стояния ставят в его центре. При больших размерах треугольника, когда его сторона более 2 мм, засечку необходимо повторить, предварительно проверив точность ориентирования карты.

Источник

Определение точки стояния

Определение своего местоположенияпо ближайшим ориентирам на глаз. Это наиболее распространенный способ. На ориентированной карте опознают один-два местных предмета, видимых на местности, затем определяют глазомерно свое местоположение относительно этих предметов по направлениям и расстояниям до них и намечают точку своего стояния (рис.1).

Рис.1 Определение точки стояния по ближайшим ориентирам.

Если точка стояния на местности находится рядом с каким-либо местным предметом или его характерным изгибом (поворотом), изображенным на карте, то место расположения условного знака (точки поворота) этого предмета будет совпадать с искомой точкой стояния.

По направлению на ориентир и расстоянию до неготочка стояния может быть определена, если на местности и на карте опознан только один ориентир. В этом случае на ориентированной карте к условному знаку опознанного ориентира прикладывают линейку, визируют ее на ориентир на местности, по краю линейки прочерчивают прямую линию и откладывают на ней расстояние от ориентира. Полученная на линии визирования точка и будет искомой точкой стояния.

Промером расстояния. Этот способ чаще всего применяется при движении по линейному ориентиру или вдоль него (по дороге, просеке и т. д.), а также при движении по азимуту. На исходном пункте записывают отсчет по спидометру и начинают движение. При определении своего местоположения следует на карте отложить расстояние, пройденное от исходного пункта до точки остановки. Если движение совершается в пешем порядке или на лыжах, пройденное расстояние измеряется шагами или определяется по времени движения.

По створу. Створом называется прямая линия, проходящая через точку стояния и две другие характерные точки местности (ориентиры).

Если машина находится на линии створа, ее местоположение на карте может быть определено одним из следующих способов:

Рис.1 Определение точки стояния по створу и линейному ориентиру.

— по створу и линейному ориентиру (рис.1). Если мы находимся на линейном ориентире (дороге) и в створе с двумя местными предметами, достаточно прочертить на карте прямую через условные знаки местных предметов (ориентиров), в створе с которыми находится точка стояния на местности, до пересечения с дорогой. Точка пересечения линии створа с дорогой и будет искомой точкой стояния;

— по створу и боковому ориентиру. В приведенном на рис.2 примере створом служит направление улицы населенного пункта. Для определения точки стояния ориентируют карту по линии створа, а затем, приложив линейку к боковому ориентиру (отдельное дерево), визируют на него и прочерчивают прямую до пересечения с линией створа. В пересечении линии створа с линией визирования на ориентир и будет находиться точка стояния;

Рис.2 Определение точки стояния по створу и боковому ориетиру.

— по измеренному расстоянию. На карте прочерчивают линию створа. Затем определяют расстояние до ближайшего ориентира, находящегося на линии створа, и откладывают это расстояние на прочерченной прямой (от ориентира на себя). Полученная на прямой точка будет точкой стояния.

Засечкой точку стояния определяют при условии хорошего обзора местности и наличии на ней местных предметов и форм рельефа, которые могут служить надежными ориентирами.

По боковому ориентиру(рис.1) засечка производится, как правило, при движения по дороге или вдоль какого-либо линейного ориентира. Находясь на дороге, ориентируют карту, опознают на ней изображение хорошо видимого на местности предмета (ориентира), прикладывают визирную линейку к условному знаку ориентира и визируют на него. Затем, не изменяя положение линейки, прочерчивают на карте прямую линию до пересечения с условным знаком дороги. Место пересечения прочерченной линии с условным знаком дороги будет искомой точкой стояния.

Рис.1 Определение точки стояния засечкой по боковому ориентиру.

Этим способом наиболее точно определяют свое местоположение на карте, если направление на боковой ориентир пересекается с направлением движения под прямым углом. Такой случай называется засечкой по перпендикуляру.

По двум — трем ориентирам (рис.2) засечка чаще всего выполняется, когда свое местоположение на карте не обозначено. Карту ориентируют по компасу и опознают на местности два-три ориентира, изображенных на карте. Затем, как и в предыдущем случае, визируют поочередно на выбранные ориентиры и прочерчивают по линейке направления от ориентиров на себя. Все эти направления должны пересечься в одной точке, которая будет точкой стояния. Такая засечка часто называется обратной.

Рис.2 Определение точки стояния засечкой по трём ориентирам (обратной засечкой).

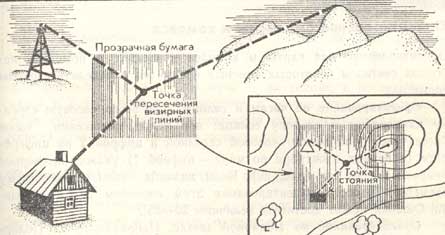

Засечка по измеренным (построенным) углам (рис.3) (способ Болотова) выполняется в такой последовательности:

Рис.3 Определение точки стояния способом Болотова.

— с помощью башенного угломера или другим способом, например компасом, измеряют горизонтальные углы между тремя ориентирами, выбранными вокруг точки стояния и четко изображенными на карте;

— строят измеренные углы на прозрачной бумаге при нанесенной произвольно точке, принимаемой за точку стояния; эти углы могут быть построены и непосредственным визированием с помощью линейки на выбранные ориентиры на местности;

— накладывают бумагу на карту так, чтобы каждое прочерченное на ней направление прошло через условный знак того ориентира, на который оно проведено при визировании или построено по измеренным углам;

— совместив все направления с соогветствующими им условными знаками ориентиров, перекалывают на карту намеченную на листе бумаги точку, при которой построены направления. Эта точка и будет точкой стояния.

По обратным дирекционным углам (рис.4) засечку выполняют чаще всего в обстановке, когда нельзя работать с картой на местности открыто. В этом случае измеряют компасом обратные азимуты с точки стояния на два-три точечных ориентира, видимых на местности и опознанных на карте. Величины обратных азимутов отсчитывают на шкале компаса против указателя, расположенного у целика. Измеренные азимуты переводят в дирекционные углы. Затем, построив эти углы при соответствующих ориентирах на карте, прочерчивают направления до пересечения друг с другом. Точка пересечения направлений и будет точкой стояния.

Рис.4 Определение точки стояния засечкой по обратным дирекционным углам.

При определении точки стояния любым способом засечки следует выбирать направления так, чтобы они пересекались под углом не менее 30 и не более 150°. При всех возможных случаях проверяют положение полученной точки стояния визированием на дополнительный местный предмет (ориентир). Если при пересечении трех направлений образовался треугольник, точку стояния ставят в его центре. При больших размерах треугольника, когда его сторона более 2 мм, засечку необходимо повторить, предварительно проверив точность ориентирования карты.

Дата добавления: 2015-06-27 ; просмотров: 3448 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Ориентирование с картой без компаса

Ориентирование с картой без компаса

Ориентирование с картой, но без компаса отличается тем. что карту ориентируют по линиям местности или по ориентирам.

Ориентирование по линии местности. В походе применяется при совпадении маршрута с прямолинейным участком дороги, просеки, реки. В данном случае достаточно провизировать направление еще на один ориентир. Пересечение этого направления с изображением линии местности на карте и даст точку стояния (метод полуобратной засечки).

Точечный ориентир и метод обратной засечки. При нахождении туриста вблизи точечного ориентира следует найти этот ориентир на карте и по второму ориентиру направить верхний обрез карты на север. Если ориентиры находятся далеко, то точку стояния определяют методом обратной визирной засечки. Для этого сориентировав карту, последовательно визируют и прочерчивают направления к двум ориентирам. Точка пересечения направлений будет точкой стояния. Для контроля берут третье направление.

Способ Болотова. Применяют при невозможности точно сориентировать карту. Для этого из одной точки на листке прозрачной бумаги последовательно визируют и прочерчивают направления на три видимых на местности и опознанных на карте ориентира. Затем накладывают прозрачную бумагу на карту так, чтобы прочерченные направления на ориентиры прошли через их изображения на карте (рис. 28). При таком положении листка точка на нем (и карте) будет точкой местонахождения туриста.

На практике путешественники часто прибегают также к приближенному ориентированию, определяя точку стояния по расстоянию до ближайшего имеющегося на карте ориентира.

Источник

Определение точки стояния засечкой по трём ориентирам (обратной засечкой).

Засечка по измеренным (построенным) углам (способ Болотова) выполняется в

такой последовательности:

Определение точки стояния способом Болотова.

— с помощью компаса измеряют горизонтальные углы между тремя ориентирами, выбранными вокруг точки стояния и четко изображенными на карте;

— строят измеренные углы на прозрачной бумаге при нанесенной произвольно точке, принимаемой за точку стояния; эти углы могут быть построены и непосредственным визированием с помощью линейки на выбранные ориентиры на местности;

— накладывают бумагу на карту так, чтобы каждое прочерченное на ней направление прошло через условный знак того ориентира, на который оно проведено при визировании или построено по измеренным углам;

— совместив все направления с соответствующими им условными знаками ориентиров, перекалывают на карту намеченную на листе бумаги точку, при которой построены направления. Эта точка и будет точкой стояния.

По обратным дирекционным углам засечку выполняют чаще всего в обстановке, когда нельзя работать с картой на местности открыто. В этом случае измеряют компасом обратные азимуты с точки стояния на два-три точечных ориентира, видимых на местности и опознанных на карте. Величины обратных азимутов отсчитывают на шкале компаса против указателя, расположенного у целика.

Измеренные азимуты переводят в дирекционные углы. Затем, построив эти углы при соответствующих ориентирах на карте, прочерчивают направления до пересечения друг с другом. Точка пересечения направлений и будет точкой стояния.

Определение точки стояния засечкой по обратным дирекционным углам.

При определении точки стояния любым способом засечки следует выбирать направления так, чтобы они пересекались под углом не менее 30 и не более 150°. При всех возможных случаях проверяют положение полученной точки стояния визированием на дополнительный местный предмет (ориентир). Если при пересечении трех направлений образовался треугольник, точку стояния ставят в его центре. При больших размерах треугольника, когда его сторона более 2 мм, засечку необходимо повторить, предварительно проверив точность ориентирования карты.

При движении по бездорожью, когда точка стояния ничем не обозначена на карте, ее можно определить обратной засечкой по двум-трем направлениям. Для этого надо выбрать на карте и на местности 2-3 ориентира. Затем ориентировать карту по компасу

и аналогично предыдущему способу провизировать и прочертить по линейке направления на каждый из выбранных ориентиров. Место пересечения прочерченных линий и будет точкой стояния.

ДВИЖЕНИЕ ПО АЗИМУТАМ

а) Подготовка по карте данных для движения по азимутам

Движение по азимутам — способ выдерживания направления пути (маршрута) с

помощью компаса; применяется главным образом при плохой видимости (ночью, в туман и т. п.) и на местности, бедной ориентирами (в лесу, в пустыне и т. п.). При наличии явлений магнитной аномалии ориентирование с помощью магнитного компаса исключено.

Движение по азимутам совершается от ориентира до ориентира. Предварительно, до начала движения, подготавливаются необходимые данные — азимуты и расстояния: на карте намечается маршрут (путь движения) с ориентирами у поворотов;

измеряются по карте дирекционный угол и длина каждого участка маршрута;

дирекционные углы переводятся (с учетом поправки, указанной на карте) в магнитные азимуты; данные для движения вписываются в таблицу либо записываются непосредственно на карте или специально составленной схеме

б) Движение по азимутам

На каждой поворотной точке, начиная с исходной, по заданному азимуту с помощью компаса находят направление движения на местности. В направлении движения желательно выбрать и запомнить возможно более удаленный ориентир. В движении ведут отсчет расстояния (метров, пар шагов, времени).

В случае если по прохождении заданного расстояния ориентира не окажется, в точке выхода выставляют знак или оставляют предмет, а ориентир разыскивают, обходя район вокруг точки радиусом около 0,1 пути, пройденного от предыдущего ориентира.

Для выдерживания направления в движении используются дополнительные ориентиры: звезды, направление ветра, створ колонны и другие вспомогательные признаки.

в) Обход препятствий

Обход препятствий в зависимости от условий может совершаться одним из следующих способов.

Первый способ, применяемый при наличии видимости через препятствие: заметить ориентир по направлению движения на противоположной стороне препятствия; обойти препятствие и продолжать движение от замеченного ориентира; ширину препятствия оценить на глаз и прибавить к пройденному расстоянию.

В т о р о й способ, применяемый при отсутствии видимости через препятствие,

заключается в том, что обход совершается по прямым направлениям, азимут и длина которых строго фиксируются для выхода на заданное направление.

Источник