Логика

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, в него включены темы формальной логики: язык логики, понятия, суждения, законы логики, умозаключения, доказательство и опровержение с изложением основного содержания теории аргументации. Особое внимание уделено вопросам применения логики и аргументации в практической деятельности юристов. В конце каждой главы предлагаются вопросы и задания для контроля и выработки у студентов практических навыков и умений. Предназначено для студентов факультета непрерывного образования (колледжа) юридических вузов.

Оглавление

- Введение

- Глава 1. Логика как наука и ее роль в деятельности юристов

- Глава 2. Понятие. Определение, деление и классификация понятий

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Логика предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Понятие. Определение, деление и классификация понятий

♦ Логическая характеристика понятия

♦ Отношения между понятиями

♦ Деление и классификация понятий

♦ Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия

Ни одна из коммуникационных систем не обходится без понятий, они в естественных и специальных языках фиксируют кванты знания, важные смысловые образования.

Понятия (в формальной логике):

• один из основных элементов исследования;

• необходимая составляющая мышления — построения суждений, умозаключений, теорий;

• средство формирования и хранения знаний в самой логике, как науке.

2.1. Логическая характеристика понятия

Понятие — мысль, в которой отражены в обобщенной форме объекты, процессы, явления действительности в совокупности их существенных свойств и отношений (или отдельные их свойства, отношения). Это форма познания, позволяющая выделить изучаемый объект (процесс, явление, свойство, связь) из универсума, отраженного мышлением, определив уникальность данного — интересующего исследователя объекта, увидеть его различие и подобие с другими предметами.

В широком смысле понятие отражает все то, с чем может сталкиваться в своей жизни человек, и фиксируется в словах естественного языка. Иногда выделяют также понятия научные и другие, используемые искусственными языками. В любом случае, понятия — форма абстрактного мышления и, значит, входит в предмет логики.

Понятие — форма абстрактного мышления, отражающая единство существенных и отличительных признаков отдельного предмета или класса однородных предметов.

Признаки — наличие или отсутствие свойств, качеств, каких-то показателей у предмета, наличие или отсутствие отношений между предметами.

В свою очередь свойства — это характеристики, параметры, атрибуты предметов и явлений, словом, все, что позволяет воспринимать предметы, процессы и явления и сравнивать их между собой.

Свойство — сторона объекта (процесса, явления), отличающая его от других объектов или позволяющая увидеть их сходство, что выявляется в их отношениях; то, в чем предметы сходны или различны между собой.

Признаки отражают сходство или отличие предметов. Предметы одного класса имеют общие существенные признаки, то есть признаки могут быть существенными и несущественными, отличительными и неотличительными.

Существенные признаки раскрывают внутреннюю природу предмета, его сущность, то, без чего предмет не будет самим собой.

Несущественные признаки к сущности предмета не относятся, а отражают его неосновные стороны, они могут принадлежать и не принадлежать предмету. Например, фасон одежды, цвет бытового прибора, стиль шрифта текста и т. д.

Так, для человека существенный признак — способность мыслить, трудиться, а рост или цвет глаз — несущественный. Для баскетболиста рост может оказаться, наряду с прочими, существенным признаком, для ученого-физиолога существенным может стать и цвет глаз.

В оценке качества участия студента в учебном процессе существенные признаки — успеваемость, посещаемость, прилежание и дисциплина на занятиях и несущественные — тембр голоса и степень волнения при ответах на семинарах.

Отличительные признаки присущи только предметам, принадлежащим одному классу. Они отличают предметы, относящиеся к данному классу (например, стулья), от всех остальных (например, от блокнотов, стрекоз или от водорослей). Так, отличительные признаки профессии — тип образования, функционал, моральные нормы (профессиональные кодексы чести).

Неотличительные признаки принадлежат не только данным предметам, но и предметам, входящим в другие классы. Например, и необходимые и бесполезные вещи могут быть одного цвета или совершенно новыми.

К отличительным признакам судьи следует отнести юридическое образование, стаж юридической практики, заслуженный авторитет честного и ответственного человека. Хорошее владение логикой — в данном случае неотличительный признак, так как это свойственно ученым, преподавателям, шахматистам, военным и многим другим участникам социальных отношений.

Вместе с тем, хорошее владение логическим мышлением — отличительный признак здравомыслящих людей.

Любое понятие имеет объем и содержание.

Объем понятия — множество предметов, обобщаемых и выделяемых в понятии, то есть тех предметов, которым присущи признаки, составляющие содержание понятия.

По объему понятия могут быть:

единичными — обозначают один предмет, явление («Российская академия правосудия», «вселенная», «Марс»).

общими — включает число элементов больше одного («мост», «галактика»),

Есть также всеобщие понятия, которые включают все предметы конкретной области знания или рассуждения («люди», «предмет», «явление», «натуральные числа» и др.);

пустые (или нулевые), которые не отражают ни один предмет из универсума («горячий лед», «то, чего не может быть», «разноугольный квадрат»);

неопределенные, объем которых нельзя определить однозначно («население России в 2040 году», «чудовище Lochness»). (см. схему 1).

Классификация понятий (по объему)

Кроме того, выделяют понятия собирательные, в которых группа однородных предметов обозначается как единое целое («коллегия адвокатов», «студенческая группа», «сборник стихов»); и несобирательные, которые можно отнести к каждому предмету данного класса, охватываемому понятием (например, «воин», «судья», «учебник»). Содержание собирательного понятия нельзя отнести к каждому отдельному элементу, входящему в объем этого понятия; несобирательное отражает содержание любого отдельного предмета (процесса, явления) данного класса.

Учитывая, что классификация понятий содержит две группы (вида): по объему и по содержанию, возникает вопрос, к какой их них отнести деление понятий на собирательные и несобирательные. Поскольку собирательными понятиями обозначается группа (несколько, не один) сходных предметов, представляющая собой целостность — «взвод пехотинцев», «группа студентов» — можно предположить, что речь идет о классификации по объему. Однако несобирательные понятия могут быть как единичными, так и общими (уже рассмотренный тип деления по объему). В связи с этим возможно предположить и то, что в данном случае главное — содержание понятие.

Содержание понятия — совокупность основных, существенных и отличительных признаков предмета или класса однородных предметов, отраженных в этом понятии.

«Судебная власть» (по содержанию) — понятие, содержащее ряд существенных и отличительных признаков: специфический орган государственной власти; социальный институт обеспечения прав и свобод граждан; арбитр спорящих сторон; сила, призванная воздействовать на общество с целью соблюдения права и обязанностей друг перед другом.

Логическое содержание — информация, включающая логическую форму понятия, по которой можно дать его характеристику. 1. Определить: является ли понятие универсальным, то есть включающим весь универсум рассуждения — род (например, «субстанция», «разум»).

2. Установить: является ли понятие пустым (обозначающем нечто, не существующее в действительности, «ковер-самолет», например).

3. Соотнести понятия между собой по содержанию: богаче или беднее одно понятие по сравнению с другим (например, понятие «студент РАП» богаче понятия «студент» и беднее «студент второго курса РАП»).

Фактическое содержание — содержание с учетом всего имеющегося знания о предметах (об их свойствах и отношениях), обобщаемых в понятии, о признаках, по которым происходит обобщение.

По содержанию понятия могут быть:

1) конкретными и абстрактными: конкретные — отражают отдельный предмет или класс предметов («лошадь», «планета», «Солнце»); абстрактные — отражают признак предмета, отношения между ними («несправедливость», «честность», «неравенство», «тождество»);

2) относительные и безотносительные: относительные — отражают предметы, существование которых предполагает существование других предметов («начальник — подчиненный», «отец — сын», «учитель — ученик»); безотносительные такой связи не предполагают (означают предметы, не связанные непременно с другими — «дом», «слово», «Родина»);

3) положительные и отрицательные: положительные — содержат характерные качества или отношения свойственные предметам («эксплуататор», «тиран», «враг», «грамотный человек»); отрицательные — отражают отсутствие в предмете неких качеств («безграмотный специалист», «бескорыстный партнер», «незлобивый человек», и т. д.).

Классификация понятий (по содержанию)

Не стоит путать один из элементов логического анализа понятия с этическими, эмоциональными, юридическими и другими социальными характеристиками. Таким образом, дать логическую характеристику понятию означает — определить его тип по всем известным параметрам «по качеству» (по содержанию) и «по количеству» (по объему).

Так, понятие «студент» — общее (не пустое), несобирательное, конкретное, безотносительное, положительное.

Объем и содержание понятия взаимозависимы. Строгая зависимость одного параметра от другого отражена в законе обратного отношения между объемом и содержанием понятия.

Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия — увеличение содержания (количества признаков) понятия ведет к уменьшению его объема (числа элементов, которое оно объединяет), и наоборот, уменьшение содержания понятия означает увеличение объема.

То есть чем богаче содержание понятия, тем уже его объем и, наоборот, чем беднее содержание понятия, тем шире его объем.

Чем меньше информации о предметах, заключенной в понятии, тем больше класс предметов оно отражает и неопределеннее его состав. И наоборот, увеличение информации о предметах, заключенной в понятии, уменьшает количество отражаемых им предметов, делает определеннее его состав. Понятие «герой» гораздо шире, чем понятие «герой романа Л. Н. Толстого «Воскресенье» или «Герой России».

Итак, важно уметь давать логическую характеристику понятий, то есть определять все их параметры по объему и содержанию. Не менее важно уметь соотносить понятия между собой.

2.2. Отношения между понятиями

Понятия могут быть сравнимыми и несравнимыми.

Сравнимые понятия имеют хотя бы один общий признак, что дает возможность выявить между ними отношения тождества, противоречия, противоположности, подчинения, несравнимые общих признаков не имеют.

Источник

Урок 2. Понятие в логике

Содержание

Что такое понятие?

Что такое понятие? Вроде бы интуитивно ясно. Возможно, многие скажут: понятие – это то же, что и слово или термин. Однако такое определение неверно. Понятия выражаются словами и терминами, но не идентичны им. Напомним, в прошлом уроке мы говорили, что все слова нашего языка – это знаки, обладающие двумя характеристиками: значением и смыслом. Обычно мы пользуемся языком интуитивно, не задумываясь о значении и смысле. Мы просто называем одни объекты яблоками, другие грушами, третьи апельсинами. Часто мы выбираем то или иное слово, руководствуясь контекстом, то есть границы его употребления размыты. Между тем, нередки ситуации, когда такое интуитивное употребление слов неприемлемо или приводит к неприятным последствиям. Представьте, например, что вы всей семьей собираетесь на отдых заграницу. Вы подаёте вместе документы на визу, и для этого вам нужно, чтобы ваш супруг (или ваша супруга) взял на работе справку о зарплате. Вы говорите ему: «Не забудь взять необходимую бумагу». Вечером он приносит вам пачку прекрасной бумаги А4. В данной ситуации каждый из вас понял слово «бумага» по-своему, и это стало причиной обоюдного непонимания. Во многих сферах (законодательство, судопроизводство, должностные и технические инструкции, наука и т.п.) подобная двусмысленность должна быть исключена. Бороться с ней как раз и призваны понятия.

С точки зрения логики, понимать слово означает быть в состоянии указать, какие именно предметы им обозначаются, то есть уметь устанавливать относительно любого предмета, можно ли его назвать данным словом или нет. Каким образом этого достичь? Через образование понятия.

Понятие – это логическая мыслительная операция, которая по определённым признакам выделяет предметы из множества и объединяет их в один класс.

Таким образом, в образовании понятия участвуют три компонента: слово или словосочетание (знак), совокупность объектов, которые им обозначаются (значение), и некоторая идея или отличительный признак, связывающий данное слово с подпадающими под него объектами (смысл). Именно этот отличительный признак выступает сердцем понятия, потому что он связывает слово и объекты. В качестве примера можно привести понятие квадрата. «Квадрат» – это термин, отличительный признак – «правильный четырёхугольник, у которого равны все углы и стороны», объекты – множество геометрических фигур, обладающих этим признаком. Что делает понятие квадрата? Из всего множества геометрических фигур оно выделяет какую-то группу фигур, потому что они обладают набором каких-то особых признаков.

Важно не путать понятие и слово, которым оно обозначается. Иногда с одним словом могут связываться разные понятия в зависимости от того, что берётся в качестве отличительного признака. Например, со словом «человек» могут связываться следующие понятия: «существо социальное», «существо, обладающее разумом», «существо, способное создавать орудия», «существо, обладающее членораздельной речью» и т.д. Однако нужно учитывать, что для краткости люди чаще всего говорят просто о понятии квадрата или понятии человека, не уточняя, какой именно отличительный признак ложится в основу выделения этого понятия. Это часто приводит к разногласиям и так называемым спорам о словах. Поэтому прежде чем вступать в спор, полезно уточнить, какое именно понятие ваш собеседник вкладывает в то или иное слово.

Виды понятий

Каждое понятие обладает двумя характеристиками: содержанием и объёмом. Содержание понятия – это та совокупность отличительных признаков, на основании которой предметы выделяются из универсума и обобщаются в одну группу. Объём понятия – это совокупность всех предметов, которые обладают отличительными признаками. Важно отметить, что объём понятия всегда задаётся относительно некоторого универсума рассмотрения, то есть множества объектов, которые в принципе могут обладать теми или иными отличительными признаками. Универсумом рассмотрения могут быть люди, живые существа, числа, химические соединения, бытовые приборы, науки, пищевые продукты и т.д. Так понятие «слоны» задаётся на универсуме живых существ, понятие «физика» – на универсуме наук, понятие «чётные числа» – на универсуме чисел, понятие «сыр» – на универсуме пищевых продуктов.

Содержание и объём понятия ложатся в основу разделения понятий на разные виды.

В зависимости от объёма понятия делятся на пустые и непустые. В объёме пустых понятий не содержится ни одного элемента. В объёме непустых понятий есть хотя бы один элемент. Если элемент всего один, то речь идёт о единичном понятии (автор «Войны и мира»), если их много – то об общих понятиях («французские короли»). Если объём понятия совпадает с универсумом рассмотрения, то говорят об универсальных понятиях («числа», «люди»)

Поговорим подробнее о пустых понятиях. Мы не всегда это замечаем, но пустые понятия используются людьми довольно часто. Это может происходить неосознанно, но иногда с их помощью нас стараются ввести в заблуждение. С одним примером пустого понятия мы уже сталкивались в прошлом уроке: «нынешний король Франции». Во всём универсуме людей нет ни одного человека, который обладал бы отличительным признаком «быть нынешним королём Франции». Нужно отметить, что в данном случае понятие оказалось пустым в силу исторического стечения обстоятельств. Пойди история по-другому, это понятие могло бы быть непустым. Другой пример пустого понятия – «вечный двигатель». Здесь пустота обусловлена не историческими причинами, а законами природы. Что касается научных понятий, то относительно многих из них неизвестно, пустые они или нет. Хорошей иллюстрацией этому служит понятие «бозон Хиггса», непустота которого подтвердилась лишь недавно с открытием новой частицы, удовлетворяющей отличительным признакам этого понятия. Понятие может быть пустым и в силу законов логики. Это так называемые самопротиворечивые понятия, к примеру, «круглый квадрат».

В зависимости от типов обобщаемых предметов понятия делят на собирательные и несобирательные, абстрактные и конкретные. К собирательным понятиям относятся понятия о множествах предметов или людей. Такие понятия обычно содержат следующие термины: «множество», «класс», «совокупность», «группа», «стая» и т.п. Примеры собирательных понятий: «рабочий коллектив завода», «рок-группа», «созвездие». Несобирательные понятия относятся к единичным предметам: «компьютер», «дерево», «звезда».

Конкретными считаются понятия, элементами объёма которых являются индивиды или совокупности индивидов. Важно отметить, что под индивидами здесь понимаются не люди, а индивидуальные объекты, причём даже если эти объекты являются абстрактными сущностями. Поэтому примером конкретного понятия может быть «Солнечная система», «натуральные числа». К числу абстрактных понятий относят понятия, элементами объёма которых являются свойства, предметно-функциональные характеристики, отношения, например: «красота», «твёрдость».

По типу содержания понятия делятся на положительные и отрицательные, относительные и безотносительные. Отрицательные понятия содержат знак логического отрицания, положительные понятия, соответственно, не содержат его. Все примеры понятий, которые мы приводили, были положительными. Пример отрицательного понятия: «нечётные числа». Относительные понятия в качестве отличительного признака подпадающих под него объектов берут так называемые реляционные свойства, то есть свойства, образованные от некоторого отношения. Примером относительного понятия будет человек как «существо, способное производить орудия труда». Среди относительных понятий можно выделить пары взаимосвязанных понятий, предполагающих друг друга: «учитель» и «ученик», «продавец» и «покупатель». Безотносительными называются понятия о предметах, отличительным признаком которых не является реляционное свойство, например: «цитрусовые фрукты».

Вся эта довольно сложная типология понятий нужна для того, чтобы мы могли с лёгкостью производить над понятиями операции и определять в каких отношениях друг к другу они находятся.

Отношения между понятиями

Понятия не изолированы друг от друга, наоборот, они находятся во множестве связей с другими понятиями. Умение выявлять эти связи очень важно, так как оно позволяет выявить, когда наш собеседник или автор текста ошибается в употреблении понятий или даже осознанно ими манипулирует. Примерами такой манипуляции могут послужить использование понятий, объёмы которых не равны, как взаимозаменяемых, незаметный переход к понятию с меньшим объёмом для облегчения доказательства своей позиции и т.д.

Прежде чем выяснять, в каком отношении находятся два понятия, нужно определить, сравнимы ли они вообще или нет. Грубо говоря, понятие «собаки» и понятие «натуральные числа» ни в каком отношении находиться не могут, потому что они отсылают к разным универсумам рассмотрения: в первом случае животных, а втором – чисел. Хотя если, например, наш универсум рассмотрения – это вещи, которыми интересуются люди, то эти два понятия становятся сравнимы, так как люди интересуются и тем, и другим. Таким образом, прежде чем сравнивать понятия, нужно убедиться, что они, фигурально выражаясь, имеют один знаменатель – отсылают к одному универсуму.

Логики делят отношения между понятиями на фундаментальные и производные. Фундаментальные отношения первичны, с помощью их различных комбинаций можно задать все остальные отношения. Всего выделяют три фундаментальных отношения: совместимость, включение и исчерпывание.

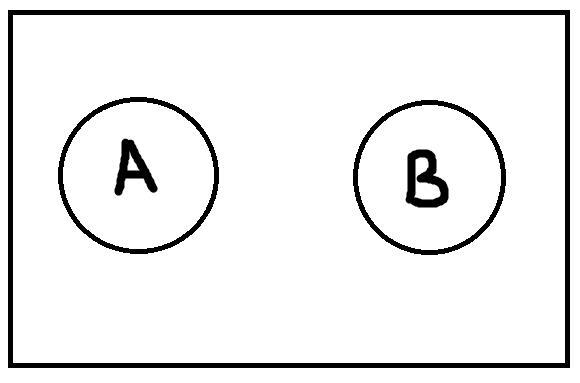

Понятия совместимы, если пересечение их объёмов непусто. Соответственно, если пересечение их объёмов пусто, то понятия несовместимы.

Понятие А включается в понятие В, если каждый элемент объёма А также является элементом объёма В.

Понятия находятся в отношении исчерпывания, если и только если каждый предмет из универсума рассмотрения является элементом объема либо первого, либо второго понятия.

В результате комбинирования этих фундаментальных отношений можно задать пятнадцать производных отношений между понятиями. Мы расскажем только о тех из них, которые оперируют с непустыми и неуниверсальными понятиями. Их всего шесть.

Равнообъёмность – это отношение, при котором объёмы двух понятий полностью совпадают.

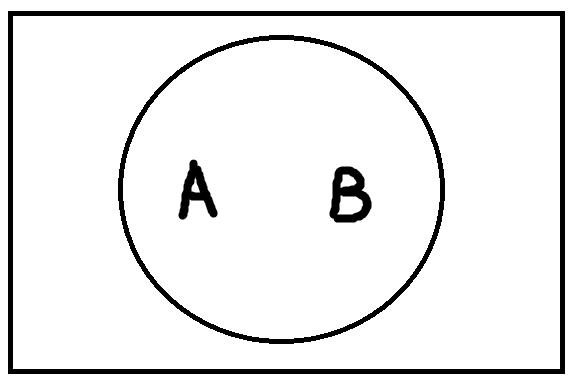

При равнообъёмности понятия А и В живут в одном кружочке. Примером может служить пара понятий: «треугольник с равными сторонами» и «треугольник с равными углами». Оба этих понятия обозначают одну и ту же совокупность объектов.

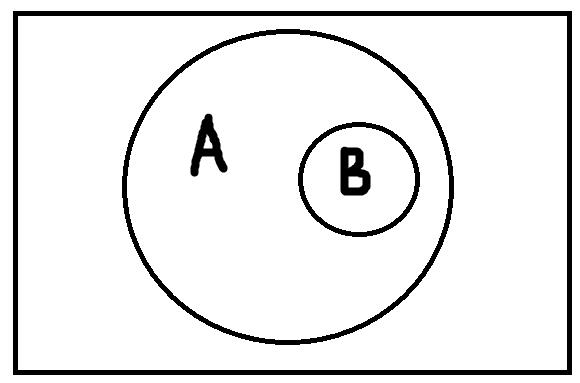

Подчинение возникает тогда, когда объём одного понятия полностью входит в объём другого понятия.

Кружочек В полностью располагается в кружочке А, и при этом кружочек А больше чем В по объёму, то есть в А входят объекты, которые не входят в В. Иллюстрация подчинения – отношения между понятиями «цитрусовые фрукты» (А) и «апельсины» (В).

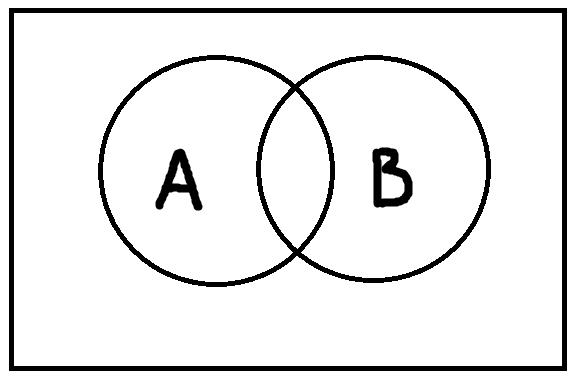

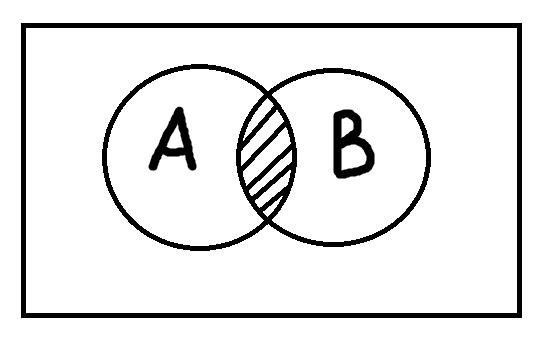

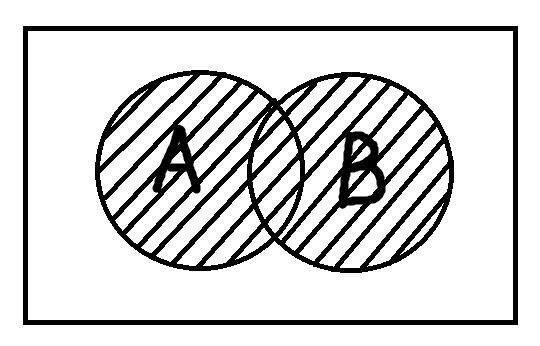

Пересечение – это отношение, при котором объёмы понятий пересекаются, но полностью не совпадают.

Пример пересечения – отношение между понятиями «женщины» и «руководители». Существуют люди, которые обладают и первой, и второй характеристикой.

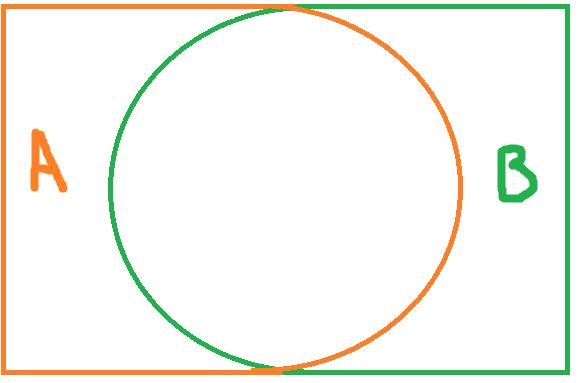

Дополнительность – это такое отношение, когда два понятия пересекаются и при этом исчерпывают собой весь универсум рассмотрения.

Я специально изобразила понятия А и В разными цветами, чтобы было видно, что кружок в центре – это не отдельное понятие, а результат их пересечения. Отношение дополнительности существует, например, между понятиями «температура выше 0°С» и «температура ниже 30°С». Объёмы этих понятий пересекаются, и при этом объём их сложения равен объёму универсума рассмотрения.

Противоречие – это отношение, при котором объёмы понятий не пересекаются и исчерпывают весь универсум.

Если, к примеру, универсум рассмотрения – это люди, то А может быть понятием «работающие», а В – «безработные». Каждый человек может быть либо работающим, либо безработным, но не ими вместе и не чем-то третьим.

Соподчинение возникает, когда объёмы понятий не пересекаются, но при этом не исчерпывают собой весь универсум рассмотрения.

Сразу скажу, что я не знаю, чем руководствовались те, кто назвал это отношение соподчинением. На мой взгляд, речь скорее идёт о независимости друг от друга. Видимо, имеется в виду, что оба понятия находятся в отношении подчинения к какому-то третьему понятию – в данном случае всему универсуму рассмотрения. Предположим, что универсум рассмотрения – это животные. Тогда понятие А – «ящерицы», понятие В – «кошки». И ящерицы, и кошки – это животные. Объёмы этих понятий не пересекаются. При этом объём универсального понятия «животные» содержит множество не подпадающих под А и В элементов.

Закон обратного отношения между содержанием и объёмом понятия

В самом начале мы сказали, что понятие обладает двумя характеристиками: содержанием и объёмом. Соответственно, когда мы определяем отношение между понятиями, имеют значение не только их объёмные характеристики, но и содержательные. В частности, логики выяснили, что между объёмом и содержанием понятий существует так называемый закон обратного отношения. Суть этого закона состоит в следующем: если первое понятие ýже по объёму, чем второе понятие, то тогда первое понятие богаче второго по содержанию. По большому счёту, этот закон действует, когда мы сталкиваемся с отношением подчинения между понятиями. Предположим, первое понятие – это «цветы», второе понятие – это «ромашки». Понятие «ромашки» ýже по объёму, чем понятие «цветы», то есть в него входит меньше элементов. Зато оно богаче по содержанию. Это означает, что из понятия «ромашки» мы можем извлечь больше информации, чем из понятия «цветы». Если некий объект подпадает под понятие «ромашка», то мы автоматически знаем, что он также будет подпадать под понятие «цветы», а вот заключение в обратную сторону сделать нельзя. Если некий объект является элементом понятия «цветы», то это совсем не значит, что он также будет элементом понятия «ромашка». Он вполне может быть пионом, розой, лавандой и т.д.

Операции над понятиями

Главная цель операций над понятиями – образование нового понятия, со своим собственным объёмом и содержанием, из имеющихся других или более понятий. Основные операции, совершаемые над понятиями, называются булевыми операциями. Такое наименование они получили в честь английского математика и логика Дж. Буля, который разработал своеобразную логическую математику. Правда, операции, совершаемые над понятиями, похожи на те операции, которые мы научились выполнять с числами в начальной школе. К ним относятся: пересечение, объединение, вычитание, симметрическая разность, дополнение.

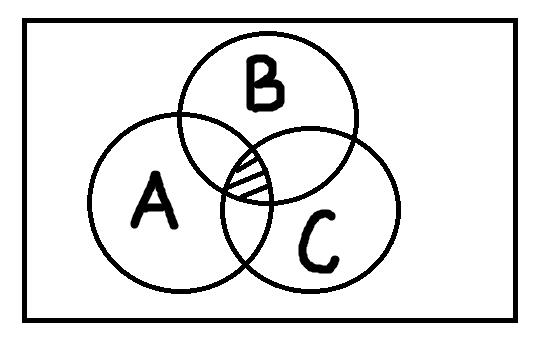

Пересечение понятий – это операция, в ходе которой берутся два или более понятий и как бы накладываются друг на друга. В результате в месте пересечения их объёмов образуется новое понятие, элементами которого будут те предметы, которые одновременно обладают отличительными признаками всех пересечённых понятий. Чтобы представить это наглядно, посмотрим на рисунки:

Результат пересечения – заштрихованная область. Например, если мы возьмём понятие «полицейские» и понятие «коррупционеры» и произведём над ними операцию пересечения, то в заштрихованной области окажутся только те люди, которые одновременно являются и полицейскими и коррупционерами. Так мы образовали новое понятие «полицейские-коррупционеры». Как видно, операция пересечения базируется на отношении пересечения. Это означает, что, если два понятия находятся в отношении пересечения, то мы легко можем образовать с их помощью новое понятие.

Объединение понятий подобно сложению: мы берём несколько понятий, соединяем их объёмы и тем самым образуем новое понятие, элементами которого будут те предметы, которые обладают хотя бы одним из отличительных признаков объединённых понятий.

Для иллюстрации мы можем взять понятия «курильщики» и «люди, употребляющие алкоголь» и посредством объединения образовать понятие «люди, которые курят или употребляют алкоголь». В данном случае под понятие будут подпадать не только те люди, которые одновременно и курят, и пьют, но все те, кто обладает хотя бы одной из этих вредных привычек. Поэтому мы заштриховали оба кружочка.

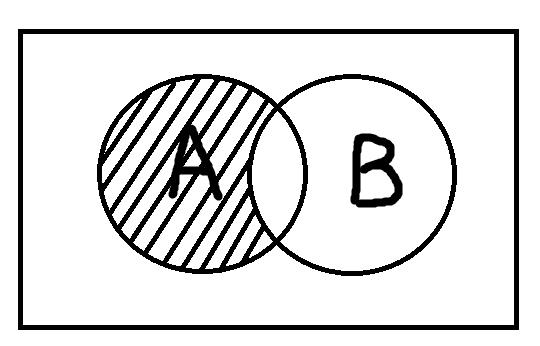

Вычитание понятий опять же очень похоже на математическое вычитание. При вычитании берётся два или более понятий и из объёма одного отнимаются объёмы оставшихся. Таким образом, образуется новое понятие, элементами объёма которого будут предметы, обладающие отличительным признаком первого понятия, но не обладающие отличительными признаками тех понятий, которые из него вычитались.

Предположим, что понятие А – это «люди, страдающие диабетом», понятие В – «люди, страдающие избыточным весом». Если мы вычитаем понятие В из понятия А, то мы получаем новое понятие «люди, страдающие диабетом, но не имеющие избыточного веса». Оно показано заштрихованной областью.

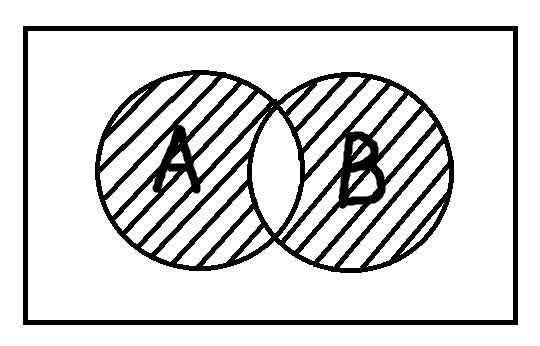

Симметрическая разность – это операция, в некотором смысле обратная пересечению. Нужно точно также взять два или более понятий, наложить их друг на друга, но новое понятие, образованное в результате этого наложения, будет содержать только те элементы, которые обладают не более чем одним отличительным признаком изначальных понятий.

Заштрихованная область показывает это новое понятие. Предметы, подпадающие под это понятие должны обладать признаком А или В, но не ими вместе. Пусть А – это понятие «врач», В – «мужчина». Тогда получаем следующее понятие: «быть врачом, но не быть мужчиной, либо быть мужчиной, но не быть врачом».

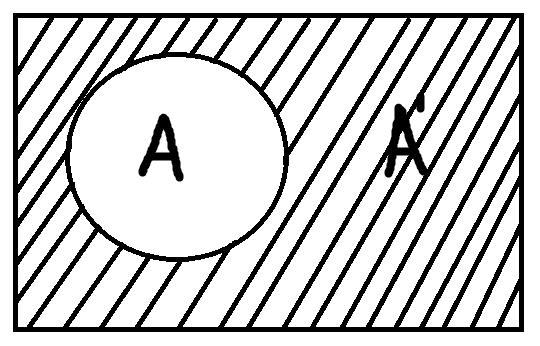

Дополнение – это операция, в ходе которой берётся понятие, а затем его объём как бы вычитается из всего универсума рассмотрения. Так создаётся новое понятие, элементами которого будут только те предметы, которые не обладают отличительным признаком изначально взятого понятия.

Новое понятие А’ – дополнение к понятию А. Если универсум нашего рассмотрения – это животные, понятие А – «млекопитающие», то А’ – «животные, не являющиеся млекопитающими». Операцию дополнения не нужно путать с отношением дополнительности.

Помимо булевых операций над понятиями можно проводить ещё целый ряд операций: ограничение, обобщение, деление.

Ограничение – это операция, представляющая собой как бы сужение понятия. Ограничить понятие А означает перейти к понятию В, такому что его объём будет строго включаться в объём понятия А. Причём этот переход от А к В представляет собой переход от родового понятия к видовому.

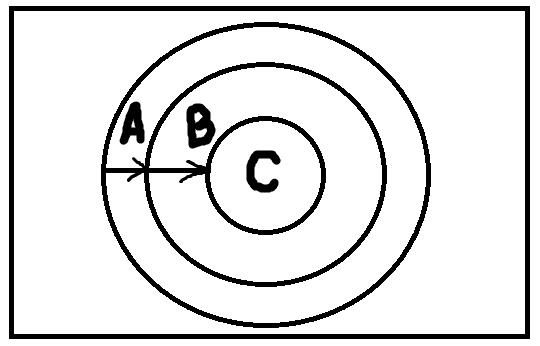

Как видно из картинки, в результате ограничения кружочек, представляющий объём понятия, становится меньше. Мы ограничиваем понятие А до понятия В, а затем – понятие В до понятия С. Можно предположить, что понятие А – это «рыбы». Мы можем ограничить его до понятия В – «акулы». Объём понятия А шире, так как рыбы бывают разные, они включают много видов – не только акул. При этом объём понятия В полностью включается в объём понятия А, потому что все акулы – это рыбы. Понятие «акулы» можно ограничить до понятия С – «белые акулы». Опять же понятие «белые акулы» полностью входит в понятие «акулы», но меньше его по объёму. Пределом ограничения понятия выступает единичное понятие. На нашем рисунке оно представляло бы точку в центре, которую уже нельзя сузить.

Операция ограничения понятий нередко сопровождается ошибками. Чаще всего они связаны с тем, что ограничение понятий путают с членением предметов, то есть понятие ограничивают не на основании родовидовых признаков, а на основании тех частей, на которые разделяются элементы их объёмов. Например, возьмём понятие «автомобили». По родовидовым признакам мы можем ограничить его до понятий «автомобили с ручной коробкой передач» или «электромобили». И это правильное ограничение. Однако автомобиль состоит из множества компонентов: фары, колёса, руль, дворники, двигатель и т.д. Поэтому можно встретить такой вариант: понятие А – «автомобили» ограничивают до понятия В – «колёса». Хотя колёса – это часть автомобиля, такое ограничение неверно. Существует лёгкий способ избежать этой ошибки. При правильном ограничении понятия А до понятия В, должно быть верным высказывание «Все В есть А»: «Все акулы – это рыбы», «Все электромобили – это автомобили». Если мы применяем эту формулу к автомобилям и колёсами, получается: «Все колёса – это автомобили». Высказывание неверно, значит, операция ограничения была проведена неправильно.

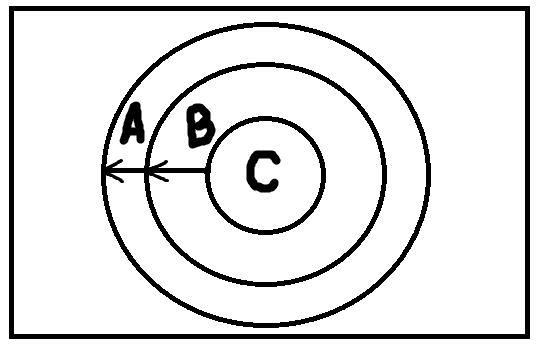

Обобщение – это операция, обратная ограничению. На этот раз мы не сужаем, а расширяем понятие. Обобщить понятие В означает перейти к понятию А, так что объём понятия В будет строго включаться в объём понятия А. Здесь совершается переход от видового понятия к родовому.

Понятие С, представленное самым маленьким кружочком, мы обобщаем до понятия В, которое в свою очередь мы можем ещё обобщить до понятия А, причём С полностью включается в В, и В полностью включается в А. Пусть С – это понятие «золото», тогда мы можем обобщить его до понятия В – «металлы», а понятие В – до понятия А – «химические элементы». Предел обобщения – это универсальное понятие, то есть понятие, объём которого совпадает с универсумом рассмотрения. В нашем примере понятие «химические элементы» как раз может быть рассмотрено как универсальное.

Операция обобщения понятий может быть подвержена той же самой ошибке, что и ограничение: часто люди обобщают понятия на основании не родовидовых признаков, а составных частей. В частности, понятие «крылья» обобщают до понятия «птицы», что неверно. Способ проверки тот же самый: посмотреть правильным ли будет утверждение «Все В есть А». Очевидно, что утверждение «Все крылья – это птицы» некорректно.

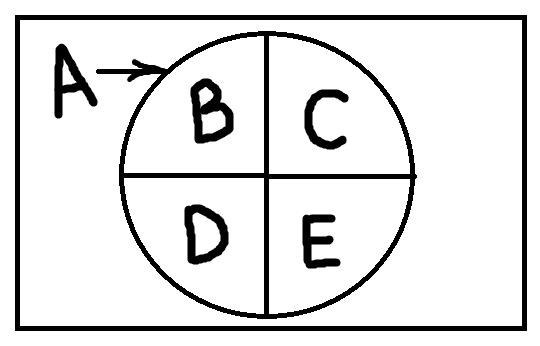

Деление – это операция, состоящая в том, что берётся понятие, выделяется какая-то характеристика и на основе варьирования этой характеристики исходное понятие делится на несколько частей, в результате чего получается набор новых понятий. Исходное понятие называют делимым понятием. Те понятия, которые образуются после деления – членами деления. Характеристику, на основе которой осуществляется деление – основанием деления.

Весь кружочек – это объём понятия делимого понятия А. В, С, D и Е – члены деления, то есть понятия, образованные в результате деления понятия А. Для иллюстрации предположим, что понятие А – это «месяцы». Основание деления – это принадлежность к времени года. Тогда новообразовавшиеся понятия В, С, D и Е – это «зимние месяцы», «весенние месяцы», «летние месяцы» и «осенние месяцы». Очевидно, что в результате деления может получаться разное количество понятий: всё зависит от делимого понятия и основания деления.

Чтобы деление было правильным, необходимо соблюдать следующие условия:

- Деление должно производиться только по одному основанию. Если использовать наш пример с понятием месяцы, то я не могу разделить его на следующие подпонятия: «зимние месяцы», «весенние месяцы», «летние месяцы», «осенние месяцы» и «мои любимые месяцы». В таком делении используются две характеристики: принадлежность к времени года и моё отношение к конкретному месяцу. Это называется путанным делением. Также если использовать больше, чем одно основание деления, можно совершить так называемый скачок в делении, состоящий в том, что одни члены деления являются видами А, а другие – его подвидами. Например, исходное понятие – «вино», основание деления – цвет. В результате правильного деления мы должны получить три новых понятия: «белое вино», «розовое вино» и «красное вино». Но если в делении совершён скачок, то можно прийти к такому результату: «белое вино», «розовое вино», «каберне», «шираз», «мерло», «пино нуар». В данном случае были совмещены два основания: цвет и сорт, и в члены деления одновременно попали виды вида (белое, розовое) и подвиды (каберне, шираз и т.д.).

- Члены деления В, С и т.д. должны представлять собой виды по отношению к родовому понятию А. Это то же условие, с которым мы сталкивались при ограничении и обобщении. Нельзя разделить понятие «автомобиль» на понятия «колёса», «двигатель», «руль» и т.п. Опять же нужно задаться вопросом, верно ли утверждение «Все В есть А», «Все С есть А» и так по всем членам деления. Если же вас всё-таки интересуют колёса и двигатель, то необходимо заменить делимое понятие на «части автомобиля», тогда деление станет правильным.

- Объёмы членов деления не пересекаются, то есть ни один из элементов не может одновременно попадать в В и С или в В и Е и т.д.

- Члены деления не могут быть пустыми понятиями. Предположим, что исходное понятие А – это «ныне правящие короли». Основание деления – принадлежность к странам. Так вот, среди членов деления не может быть понятий «ныне правящие французские короли» или «ныне правящие немецкие короли», так как это пустые понятия.

- Если над всеми членами деления B, C, D, E произвести операцию объединения, то мы должны получить объём делимого понятия A.

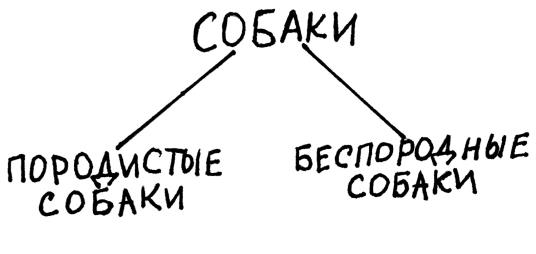

Существует два вида деления: дихотомическое деление и деление по видоизменению основания. Слово «дихотомический» дословно переводится с греческого как «деление надвое». При его осуществлении исходное понятие делится всего лишь на два новых понятия. Выбирается какое-либо основание деления, то есть признак, и в зависимости от наличия или отсутствия этого признака все элементы объёма разделяются на две части. Пусть делимым понятием будет понятие «люди», основанием деления – наличие высшего образования. В таком случае наше исходное понятие будет разделено на два: «люди, имеющее высшее образование» и «люди, не имеющие высшего образования». Другой пример: возьмём понятие «собаки», основание деления – породистость. В результате дихотомического деления получаем понятия: «породистые собаки», «беспородные собаки».

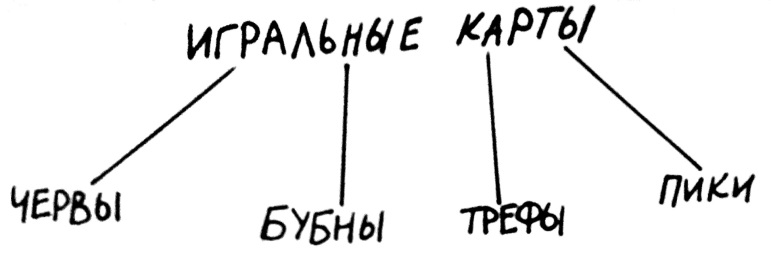

Второй вид деления – деление по видоизменению основания. В его результате мы можем получить более двух новых понятий. Здесь в качестве основания выбирается какая-либо предметно-функциональная характеристика элементов объёма исходного понятия. В нашем примере с месяцами такой характеристикой была принадлежность к времени года. Если наше делимое понятие – это «люди», то можно в качестве основания деления взять цвет глаз, цвет волос, национальность и т.п. Если делимое понятие – «стихотворения», то основанием деления может быть их жанровая принадлежность. Для иллюстрации возьмём понятие «игральные карты», а основанием деления сделаем масть:

Классификация. Операция деления лежит в основе составления классификаций и типологий. Классификация осуществляется посредством последовательного деления понятия на его виды, видов – на подвиды и т.д. Классификация, прежде всего, важна в научном познании. Она может выступать как результатом изучения какой-то предметной области (всеобщая классификация растений и животных Карла Линнея), так и двигателем исследований (периодическая таблица химических элементов Менделеева). Кроме того, классификации очень важны в обучении: люди гораздо легче воспринимают информацию, если она разложена по полочкам. Часто даже сами того не замечая, мы пользуемся классификациями и в повседневной жизни: ранжирование сотрудников в офисе, организация одежды в шкафу, распределение товаров по отделам в магазине – вот только несколько примеров.

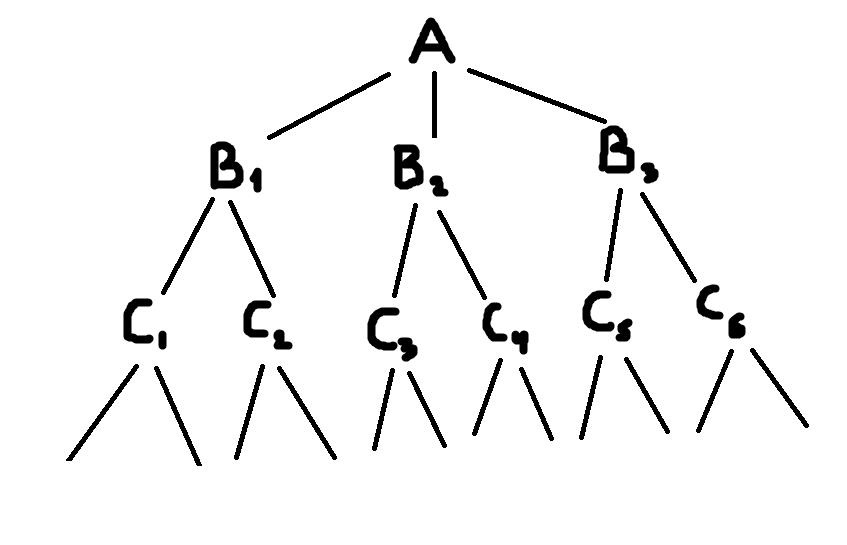

Правильно выполненная классификация подобна перевёрнутому дереву (на мой взгляд, скорее, перевёрнутому кусту). Вершина классификации – исходное делимое понятие – называется корнем. Линии, расходящиеся от неё, подобны веткам. Они ведут к членам деления, от которых в свою очередь также расходятся ветки к новым понятиям. Каждое понятие в классификации называют таксоном. Таксоны группируются по ярусам. На первом ярусе находится корень классификации А. На втором ярусе – таксоны В1-Вn, образованные с помощью первой операции деления. На третьем ярусе – таксоны С1-Сn, образованные в результате второй операции деления и т.д. Каждый ярус может содержать любое количество таксонов.

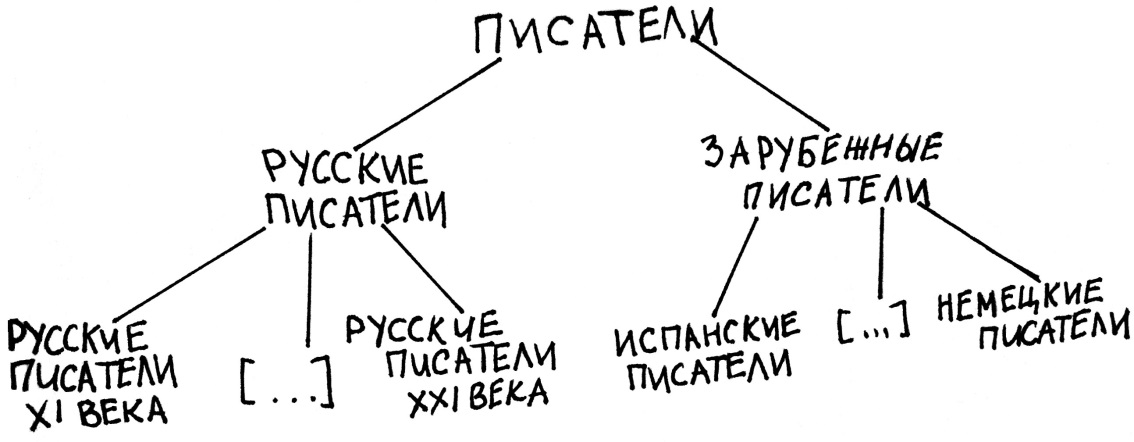

При построении классификаций используются оба вида деления: и дихотомическое, и по видоизменению основания. При этом они могут соседствовать даже в одной классификации. Дело в том, что внутри классификации каждая отдельная операция деления может производиться по своему собственному основанию. Приведём пример. Возьмём в качестве корня классификации понятие «писатели», основание деления – являлся ли писатель русским или нет. Соответственно, производим дихотомическое деление, в результате которого получаем на втором уровне два новых понятия: «русские писатели» и «зарубежные писатели». Затем мы можем разделить понятие «русские писатели» по видоизменению основания. В качестве основания возьмём характеристику: «в каком веке жил писатель?» Получаем новые понятия: «русские писатели XIвека», «русские писатели XIIвека» и так вплоть до «русских писателей XXIвека». Что касается понятия «зарубежные писатели», то его тоже можно разделить по видоизменению основания, но в качестве основания взять национальность писателей. Таким образом, получим: «испанские писатели», «французские писатели», «немецкие писатели» и т.д.

Знаком […] обозначены пропущенные члены деления. Дальше каждый таксон может быть разделён ещё по какому-то своему признаку. Главное в каждом отдельном делении соблюдать перечисленные выше правила.

Нужно отметить, что составление классификаций – не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Не редки ситуации, когда сложно или невозможно определить, к какому именно таксону нужно относить тот или иной предмет. В нашем примере с писателями, в частности, возможны случаи, когда писатель родился и начал творить в одном веке, а умер уже в другом, как Чехов. Куда его нужно относить – в писатели XIXвека или XXвека? Иногда встречаются объекты, которые в принципе никуда не укладываются. Тогда для них создают отдельный таксон или помещают их в так называемый «отстойник». Он может обозначаться словами «всё прочее», и объекты, находящиеся в нём, не связаны ничем иным, кроме того, что их не удаётся никуда определить.

Упражнения

Китайская энциклопедия

Борхес в одном из своих произведений приводит отрывок из таинственной китайской энциклопедии. Это «божественное хранилище благотворных знаний» говорит, что «животные подразделяются на: а) принадлежащих Императору, б) бальзамированных, в) прирученных, г) молочных поросят, д) сирен, е) сказочных, ж) бродячих собак, з) включенных в настоящую классификацию, и) буйствующих, как в безумии, к) неисчислимых, л) нарисованных очень тонкой кисточкой из верблюжьей шерсти, м) и прочих, п) только что разбивших кувшин, о) издалека кажущихся мухами» (Борхес Х.Л. Аналитический язык Джона Уилкинса // Соч. в 3 т. Т. 2. Рига: Полярис, 1997, с. 85).

Попробуйте представить эту классификацию животных в виде дерева. Считаете ли вы, что она выполнена правильно? Если да, то докажите, что ни одно из правил деления в ней не нарушено. Если нет, то объясните, какие именно правила нарушены. Каким образом эту классификацию можно было бы исправить?

Мясо не еда

Кот. Прости, пожалуйста, за нескромность. Я тебя давно вот о чем хотел спросить…

Кот. Как можешь ты есть колючки?

Кот. В траве попадаются, правда, съедобные стебельки. А колючки… сухие такие!

Осел. Ничего. Люблю острое.

Кот. Не пробовал есть?

Осел. Мясо – это не еда. Мясо – это поклажа. Его в тележку кладут, дурачок. (Е. Шварц, «Дракон»)

Определите отношения между понятиями «еда», «острые предметы», «острая еда», «колючки», «мясо» и «поклажа». Изобразите эти отношения с помощью графических схем. Помните, что понятия могут быть сравнимы, только если они принадлежат к одному универсуму рассмотрения.

Разговор мужа с женой

Муж: Милая, ты не права.

Жена: Ах, я не права. Значит, я лгу. Я лгу, значит, я плохой человек, то есть нелюдь. Ты хочешь сказать, что я животное? Мама, он меня скотиной назвал!

Определите, правильно ли был выполнен переход между понятиями «человек, который не прав», «лжец», «плохой человек», «нелюдь», «животное», «скотина». Обоснуйте свою позицию. Какие операции над понятиями использовались при этом переходе? В каких отношениях находятся эти понятия? Изобразите их с помощью графических схем.

Проверьте свои знания

Если вы хотите проверить свои знания по теме данного урока, можете пройти небольшой тест, состоящий из нескольких вопросов. В каждом вопросе правильным может быть только 1 вариант. После выбора вами одного из вариантов, система автоматически переходит к следующему вопросу. На получаемые вами баллы влияет правильность ваших ответов и затраченное на прохождение время. Обратите внимание, что вопросы каждый раз разные, а варианты перемешиваются.

Напоминаем, что для полноценной работы сайта вам необходимо включить cookies, javascript и iframe. Если вы ввидите это сообщение в течение долгого времени, значит настройки вашего браузера не позволяют нашему порталу полноценно работать.

Источник