Графическим способом (сложением сил тяжести)

Определение положения общего центра тяжести тела

Лабораторная работа № 1

ЗФО 1 курс.

Выполнение расчетно-графических работ направлено на приобретение студентами практических навыков проведения биомеханического обоснования спортивных движений в физических упражнениях на основе системного подхода к изучению движений.

Расчетно — графические работы предусматривают:

— получение и обработку экспериментальных данных;

— сравнение и обоснование движений биомеханических характеристик, биомеханической системы;

— общую биомеханическую и педагогическую оценку движений спортсмена;

— результаты расчетно-графических работ оформляются в виде расчетных и экспериментальных таблиц и графиков с анализом движений, общими выводами, обоснованиями.

Основные задачи:

1. Научиться определять положение центров тяжести звеньев (ЦТ).

2. Научиться определять положение общего центра тяжести тела (ОЦТ).

Пояснения:

1. Центр тяжести звена — это воображаемая точка, к которой приложена равнодействующая сил тяжести всех частиц звена. Опытным путём (О.Фишер. Н.А.Бернштейн) были определены средние данные о весе звеньев тела и о положении их ЦТ.

2. Для определения равнодействующей двух параллельных сил соединяют прямой линией точки их приложения. При сложении сил тяжести двух звеньев эта линия соединяет их ЦТ. На этой линии располагается точка приложения суммы двух сил (равнодействующей), т.е. общий центр тяжести двух звеньев.

3. Положение ОЦТ и ЦТ звеньев важно определить при разборе условий равновесия в статическом положении. Изменением траектории движения центра тяжести определить действие внешних сил, приложенных в целом или внешних относительно соответствующего звена.

Задания:

1. Нанести проекцию на схему, определить масштаб проекции относительно собственного роста и записать его в углу схемы.

2. Начертить таблицу.

3. Определить положение ЦТ звеньев тела. На рисунке (проекции) позы человека, пользуясь анатомическими данными, пометить положение проекций осей суставов. Измерить длину звеньев (см) как расстояние между ограничивающими звеньями центров суставов и запись в табл.1. Умножить её на соответствующее относительное значение радиуса ЦТ. Пользуясь этими данными и анатомическими ориентирами, проставить ЦТ всех звеньев.

4. Заполнить столбец 3, рассчитав вес каждого звена относительно собственного веса, перемножив его на данные из столбца 2.

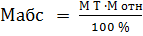

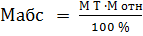

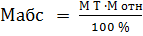

Рассчитать вес Р(кг) всех звеньев тела: Pi

Pi =Рт * Ротн,

где

Pi — абсолютный вес звена (кг);

Рт — вес тела спортсмена (кг);

Ротн — относительный вес звена

5. Заполнить столбец 4, рассчитав длину каждого звена относительно собственного роста в сравнении с рассматриваемой проекцией.

6. Найти равнодействующую всех сил тяжести, используя данные из столбца 3. Последовательно найти ЦТ кисти и предплечья, затем их суммы и плеча. Далее удобно найти ЦТ рук. Затем ЦТ головы и туловища. Далее ЦТ стопы и голени, затем их суммы и бедра. Определить ЦТ ног. Определить ЦТ рук и ног, а затем, определяя ЦТ их суммы (50%) и суммы туловища и головы (50%), находим равнодействующую всех сил тяжести (ОЦТ).

| Наименование звеньев тела | Относительный вес звеньев тела | Абсолютный вес звеньев тела, кг | Абсолютная длина звена, см | Относительная длина звена, мм | ЦТ звена* относительное значение |

| Голова | 0,07 | ** | |||

| Туловище | 0,43 | 0,44*** | |||

| Плечо правое | 0,03 | 0,47 | |||

| Плечо левое | 0,03 | 0,47 | |||

| Предпл. правое | 0,02 | 0,42 | |||

| Предпл. левое | 0,02 | 0,42 | |||

| Кисть правая | 0,01 | **** | |||

| Кисть левая | 0,01 | **** | |||

| Бедро правое | 0,12 | 0,44 | |||

| Бедро левое | 0,12 | 0,44 | |||

| Голень правая | 0,05 | 0,42 | |||

| Голень левая | 0,05 | 0,42 | |||

| Стопа правая | 0,02 | 0,44***** | |||

| Стопа левая | 0,02 | 0,44***** |

* Расстояние от проксимального конца звена до ЦТ этого звена.

** Центр тяжести головы находится над верхним краем наружного слухового отверстия.

*** На линии между серединами осей плечевых и тазобедренных суставов на расстоянии 0,44 от плечевой оси.

**** Центр тяжести кисти находится в пястно — фаланговом суставе третьего пальца.

***** На линии между пяточным бугром и 2-м пальцем на расстоянии 0,44 от пятки.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Лабораторная работа 1. Определение наложения ОЦТ графическим способом (сложение сил тяжести)

1) Научиться определять положения центров.

2) Научиться определять ОЦТ

1) Наносим проекцию на миллиметровую схему. Определяем масштаб проекции относительно своего роста и записать в правом нижнем углу схемы.

2) Чертим таблицу

3) Определяем центр тяжести звеньев тела на рисунке (проекции) позы человека, пользуясь аналогичными данными; отмечаем положение точек проекции.

4) Измеряем длину каждого длинного звена умножаем ее на соответственное относительное значение радиуса центра тяжести

5) Проставляем центр тяжести всех звеньев

6) Заполняем столбец 5, рассчитываем вес каждого звена относительно собственного веса, перемножить его на данные из 2 столбца

7) Заполняем столбец 4, рассчитав длину каждого звена относительно собственного роста в сравнении с рассматриваемой проекцией

8) Находим равнодействующую всех сил тяжести используя данные из 3 столбца. Последовательно находим центр тяжести кисти и предплечий, затем их сумма и плеча. Находим ц.т. рук, ц.т. головы, ц.т. туловища, ц.т. стопы, голени их сумму и бедра.

9) Определяем ц.т. рук и ног, затем определяем ц.т. их суммы (50%) находим равнодействующую всех сил тяжести.

Говоря об ОЦТ тела человека, следует иметь в виду не геометрическую точку, а некоторую область пространства, в которой эта точка перемещается. Это перемещение обусловлено процессами дыхания, кровообращения, пищеварения, мышечного тонуса и т.д., т.е. процессами, приводящими к постоянному смещению ОЦТ тела человека. Ориентировочно можно считать, что диаметр сферы, внутри которой происходит перемещение ОЦТ, в спокойном состоянии, составляет 10-20 мм. В процессе движения смещение ОЦТ может значительно увеличиваться и этим оказывать влияние на технику выполнения упражнений.

На каждое звено и на все тело человека постоянно действуют силы тяжести, вызванные притяжением и вращением Земли.

Когда тело покоится на опоре (или подвешено), сила тяжести, приложенная к телу, прижимает его к опоре (или отрывает от подвеса). Это действие тела на опору (верхнюю или нижнюю) измеряется весом тела.

Вес тела (статический) — это мера его воздействия в покое на покоящуюся же опору (подвес), препятствующую его падению. Он равен произведению массы тела m на ускорение свободного падения g.

P = m × g ; [P] — H (ньютон)

Значит, сила тяжести и вес тела — не одна и та же сила. Вес тела человека приложен к опоре, а сила тяжести приложена к телу человека (центру тяжести).

Опытным путем (О. Фишер, Н.А. Бернштейн) были определены средние данные о весе звеньев тела и положении их центров тяжести. Если принять вес тела за 100%, то вес каждого звена может быть выражен в относительных единицах (%). При выполнении расчетов не обязательно знать ни вес всего тела, ни каждого его звена в абсолютных единицах.

Центры тяжести звеньев определены или по анатомическим ориентирам (голова, кисть), или по относительному расстоянию ЦТ от проксимального сустава (радиус центра тяжести — часть всей длины конечностей), или по пропорции (туловище, стопа).

При учебных расчетах принято считать относительный вес головы равным 7% веса всего тела, туловища – 43%, плеча – 3%, предплечья – 2%, кисти – 1%, бедра – 12%, голени – 5%, стопы – 2%.

Центр тяжести звена определяют по расстоянию от него до оси проксимального сустава — по радиусу центра тяжести. Его выражают относительно длины всего звена, принятой за единицу, считая от проксимального сочленения. Для бедра он составляет приближенно 0,44; для голени — 0,42; для плеча — 0,47; для предплечья — 0,42; для туловища — 0,44 (отмеряют расстояние от поперечной оси плечевых суставов до оси тазобедренных суставов). Центр тяжести головы расположен в области турецкого седла клиновидной кости (проекция спереди на поверхность головы — между бровями, сбоку — на 3-3,5 см выше наружного слухового прохода). Центр тяжести кисти расположен в области головки третьей пястной кости, центр тяжести стопы — на прямой, соединяющей пяточный бугор пяточной кости с концом второго пальца, на расстоянии 0,44 от первой точки (рис. 1, а).

Зная вес звеньев и радиусы центров их тяжести, можно приближенно определить положение ОЦТ всего тела.

Общий центр тяжести всего тела — это воображаемая точка, к которой приложена равнодействующая сил тяжести всех звеньев тела. При основной стойке он расположен в области малого таза, впереди крестца (по М.Ф. Иваницкому). Положение ОЦТ тела надо знать при определении равновесия человека на опоре (или в подвесе), в водной среде, в покое, а также под воздействием потока воздуха или воды. Для определения условий равновесия тела при покое или движении в среде важно узнать положение двух точек: центра объема и центра поверхности тела.

Говоря об ОЦТ тела человека, следует иметь в виду не геометрическую точку, а некоторую область пространства, в которой эта точка перемещается. Это перемещение обусловлено процессами дыхания, кровообращения, пищеварения, мышечного тонуса и т.д., т.е. процессами, приводящими к постоянному смещению ОЦТ тела человека. Ориентировочно можно считать, что диаметр сферы, внутри которой происходит перемещение ОЦТ, в спокойном состоянии, составляет 10-20 мм. В процессе движения смещение ОЦТ может значительно увеличиваться и этим оказывать влияние на технику выполнения упражнений.

1. Д.Д. Донской. Биомеханика. М.:Просвещение.1975;

2. В.М. Зациорский, А.С. Аруин. Биомеханика двигательного аппарата человека.М.: Физкультура и спорт.1981;

Источник

Задача 3. Определение ОЦМ тела аналитическим способом.

Текст контрольной работы

Вариант № 1 (Классический, базовый)

Тема: «Оценка статистического положения тела спортсмена»

Задача № 1. Построение биокинематической схемы статической позы спортсмена.

Цель работы: Освоить методику построения биокинематической схемы статической позы спортсмена из выбранной спортивной специализации.

Ход работы

1. Выбрали статическую позу легкоатлета, а именно стайера. Поза принимается спортсменом по команде «На старт!». Толчковая нога впереди у линии старта, маховая сзади на расстоянии 10-15 см, тело наклонено вперед под углом 40-45 градусов, ноги согнуты, центр массы тела находится ближе к впереди стоящей ноге. Руки согнуты в локтях, противопоставлены ногам. Взгляд на дорожку, на 3-4 м вперед.

2. Измерили длину звеньев тела спортсмена, и полученные результаты занесли в таблицу 1.

Исходные данные для построения биокинематической схемы статической позы спортсмена

| Название звена | Длина звена, Lзв, (м) |

| Голова (шея) | 0,17 |

| Туловище | 0,53 |

| Расстояние между плечевыми суставами | 0,38 |

| Правое плечо | 0,36 |

| Левое плечо | 0,37 |

| Правое предплечье | 0,28 |

| Левое предплечье | 0,29 |

| Правая кисть | 0,20 |

| Левая кисть | 0,20 |

| Расстояние между тазобедренными суставами | 0,36 |

| Правое бедро | 0,48 |

| Левое бедро | 0,47 |

| Правая голень | 0,48 |

| Левая голень | 0,47 |

| Правая стопа | 0,28 |

| Левая стопа | 0,28 |

| Высота правой стопы | 0,08 |

| Высота левой стопы | 0,08 |

3. Построили биокинематическую схему статической позы на листе миллиметровой бумаги формата А4 в соответствии с измеренными длинами звеньев тела в масштабе 1:10 (Приложение № 1).

Задача 2. Определение общего центра масс (ОЦМ) тела графическим способом.

1. Измеренные длины звеньев из таблицы 1 перенесли в таблицу 2.

Исходные данные для определения ОЦМ спортсмена

| Название звена | Относитель-ная масса звена Мотн (%) | Абсолют-ная масса звена Мабс (кг) | Длина Звеньев Lзв (м) | Коэффициент отстояния ЦМ звена от его проксимального эпифиза Ki | Отстояние ЦМ звена от его приксимального эпифиза Li (м) |

| Голова | 7 | 4,48 | — | — | — |

| Туловище | 43 | 27,52 | 0,53 | 0,44 | 0,23 |

| Правое плечо | 3 | 1,92 | 0,36 | 0,47 | 0,17 |

| Левое плечо | 3 | 1,92 | 0,37 | 0,47 | 0,17 |

| Правое предплечье | 2 | 1,28 | 0,28 | 0,42 | 0,12 |

| Левое предплечье | 2 | 1,28 | 0,29 | 0,42 | 0,12 |

| Правая кисть | 1 | 0,64 | 0,20 | — | — |

| Левая кисть | 1 | 0,64 | 0,20 | — | — |

| Правое бедро | 12 | 7,68 | 0,48 | 0,44 | 0,21 |

| Левое бедро | 12 | 7,68 | 0,47 | 0,44 | 0,21 |

| Правая голень | 5 | 3,2 | 0,48 | 0,42 | 0,2 |

| Левая голень | 5 | 3,2 | 0,47 | 0,42 | 0,2 |

| Правая стопа | 2 | 1,28 | 0,28 | 0,44 | 0,12 |

| Левая стопа | 2 | 1,28 | 0,28 | 0,44 | 0,12 |

| Всего | 100 | 64 | — | — | — |

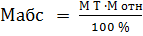

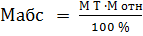

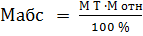

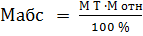

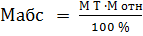

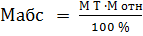

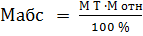

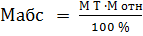

2. Расчитали абсолютные массы Мабс всех звеньев тела (кг) по формуле:

где  — абсолютная масса звена (кг); — абсолютная масса звена (кг); |

| МТ – масса тела спортсмена (кг); |

| Мотн – относительная масса звена (%). |

| Голова: |  = =  = 4,48 кг = 4,48 кг |

| Туловище: |  = =  = 27,52 кг = 27,52 кг |

| Правое плечо: |  = =  = 1,92 кг = 1,92 кг |

| Левое плечо: |  = =  = 1,92 кг = 1,92 кг |

| Правое предплечье: |  = =  = 1,28 кг = 1,28 кг |

| Левое предплечье: |  = =  = 1,28 кг = 1,28 кг |

| Правая кисть: |  = =  = 0,64 кг = 0,64 кг |

| Левая кисть: |  = =  = 0,64 кг = 0,64 кг |

| Правое бедро: |  = =  = 7,68 кг = 7,68 кг |

| Левое бедро: |  = =  = 7,68 кг = 7,68 кг |

| Правая голень: |  = =  = 3,2 кг = 3,2 кг |

| Левая голень: |  = =  = 3,2 кг = 3,2 кг |

| Правая стопа: |  = =  = 1,28 кг = 1,28 кг |

| Левая стопа: |  = =  = 1,28 кг = 1,28 кг |

Вычисленные данные перенесли в таблицу 2.

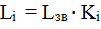

3. Вычислили расстояние от проксимального эпифиза каждого звена до его центра масс (ЦМ) по формуле:

где

= 0,53

= 0,53  0,44 =0,2332 = 0,23 м

0,44 =0,2332 = 0,23 м = 0,36

= 0,36  0,47 = 0,1692 = 0,17 м

0,47 = 0,1692 = 0,17 м = 0,37

= 0,37  0,47 = 0,1739 = 0,17 м

0,47 = 0,1739 = 0,17 м = 0,28

= 0,28  0,42 = 0,1176 = 0,12 м

0,42 = 0,1176 = 0,12 м = 0,29

= 0,29  0,42 = 0,1218 = 0,12 м

0,42 = 0,1218 = 0,12 м = 0,48

= 0,48  0,44 = 0,2112 = 0,21 м

0,44 = 0,2112 = 0,21 м = 0,47

= 0,47  0,44 = 0,2068 = 0,21 м

0,44 = 0,2068 = 0,21 м = 0,48

= 0,48  0,42 = 0,2016 = 0,2 м

0,42 = 0,2016 = 0,2 м = 0,47

= 0,47  0,42 = 0,1974 = 0,2 м

0,42 = 0,1974 = 0,2 м = 0,28

= 0,28  0,44 = 0,1232 = 0,12 м

0,44 = 0,1232 = 0,12 м = 0,28

= 0,28  0,44 = 0,1232 = 0,12 м

0,44 = 0,1232 = 0,12 мВычисленные данные записали в таблицу 2.

4. Используя данные таблицы 2, отметили на биокинематической схеме статической позы спортсмена (Приложение № 1), положения ЦМ звеньев крестиками в соответствии с масштабом 1:10.

5. Отметили на биокинематической схеме около центра масс каждого звена его относительную массу.

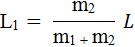

6. Определили положение общего центра масс тела (точка приложения равнодействующих сил тяжести всех точек тела), используя метод нахождения ОЦМ двух тел по формуле:

7. Перенесли полученные графические выражения ОЦМ тела на биокинематическую схему (Приложение № 1).

Задача 3. Определение ОЦМ тела аналитическим способом.

1. На биокинематической схеме статической позы провели оси координат (X,Y) и оцифровали в метрах в масштабе 1:10 (10 мм соответствует 0,1 м).

2. Определили горизонтальную (xi) и вертикальную (yi) величину координат ЦМ звеньев, отмеченных на биокинематической схеме крестиками. Значения занесли в таблицу 3.

Расчет координат ОЦМ тела

| Название звеньев | Абсолютная масса звеньев mi, (кг) | Xi (м) | Yi (м) | mi∙Xi (кг∙м) | mi∙Yi (кг∙м) |

| Все тело | 64 | 0,61 | 0,97 | 39,04 | 62,08 |

| Голова | 4,48 | 0,87 | 1,40 | 3,8976 | 6,272 |

| Туловище | 27,52 | 0,65 | 1,14 | 17,888 | 28,7584 |

| Правое плечо | 1,92 | 0,60 | 1,47 | 1,152 | 2,6304 |

| Левое плечо | 1,92 | 0,92 | 1,12 | 1,7664 | 2,1504 |

| Правое предплечье | 1,28 | 0,35 | 1,61 | 0,448 | 2,0608 |

| Левое предплечье | 1,28 | 1,07 | 0,92 | 1,3696 | 1,1776 |

| Правая кисть | 0,64 | 0,009 | 1,63 | 0,0058 | 1,0432 |

| Левая кисть | 0,64 | 1,32 | 0,9 | 0,8448 | 0,58 |

| Правое бедро | 7,68 | 0,57 | 0,74 | 4,3776 | 5,68 |

| Левое бедро | 7,68 | 0,43 | 0,71 | 3,3024 | 2,61 |

| Правая голень | 3,2 | 0,64 | 0,32 | 2,048 | 1,024 |

| Левая голень | 3,2 | 0,27 | 0,28 | 0,864 | 0,896 |

| Правая стопа | 1,28 | 0,565 | 0,02 | 0,7232 | 0,026 |

| Левая стопа | 1,28 | 0,1835 | 0,02 | 0,1728 | 0,026 |

| ∑ mi = 128 | ∑mi∙Xi = 77,9 | ∑ mi∙Yi=117,02 |

3. Вычислили значения горизонтальных моментов статических сил mi∙ Xi и вертикальных моментов статических сил mi∙ Yi, действующих на все звенья тела, относительно осей X и Y.

| mi – абсолютная масса звена, Xi – расстояние от ЦМ звена до вертикальной оси, Yi — расстояние от ЦМ звена до горизонтальной оси. |

4. Нашли сумму горизонтальных и вертикальных моментов сил, действующих на звенья тела:

5. Вычислили горизонтальную и вертикальную координаты ОЦМ тела спортсмена по формулам:

где  – абсолютная масса i-го звена; – абсолютная масса i-го звена; |

– абсцисса ЦМ i-го звена (расстояние от ЦМ до вертикальной оси); – абсцисса ЦМ i-го звена (расстояние от ЦМ до вертикальной оси); |

— абсцисса ЦМ i-го звена (расстояние от ЦМ до горизонтальной оси); — абсцисса ЦМ i-го звена (расстояние от ЦМ до горизонтальной оси); |

, ,  — координаты ОЦМ, полученные аналитически. — координаты ОЦМ, полученные аналитически. |

6. Отметили положение ОЦМ тела по полученным координатам на биокинематической схеме статической позы спортсмена.

7. Определили координаты, найденные графическим способом (xгр,yгр) в данной системе координат, и вычислили абсолютную и относительную погрешность графического способа определения ОЦМ тела спортсмена по отношению к аналитическому по формулам:

∆ x отн =

| ∆ xабс = хгр. – xан. = 0,61 – 0,61 = 0; |

| ∆ yабс = yгр. – yан. = 0,97 – 0,91 = 0,06; |

∆ xотн=  ·100% = 0 %; ·100% = 0 %; |

∆ yотн=  ·100% = ·100% =  · 100% = 6,59 % ≈ 7% · 100% = 6,59 % ≈ 7% |

8. Вывод: выполнив расчёт ОЦМ тела спортсмена графическим и аналитическим способом, можно утверждать, что расчёт выполнен правильно.

По оси Х расчёт выполнен без относительной ошибки (∆ xотн = 0).

Относительная ошибка по оси Y составила 7 % (∆ yотн = 7%). Данная ошибка произошла из-за необходимости округлять получаемые значения до сотых долей, т.к. графически невозможно отобразить данные более точно при выполнении работы базовым способом.

Полученные значения позволяют полагать, что ОЦМ тела спортсмена лежит на высоте от 0,91м до 0,97м относительно поверхности, на которой находится спортсмен.

Дата добавления: 2019-01-14 ; просмотров: 3107 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник