- Визуальные способы определения места судна

- Главная > Документ

- Визуальные способы определения места судна

- Общая характеристика визуальных способов определения места судна в море.

- Определение места судна по двум горизонтальным углам.

- Определение места судна по трем визуальным пеленгам

- Определение места судна по двум визуальным пеленгам

- Определение места судна по пеленгу и вертикальному углу.

- Определение места судна различными методами

- Определение местоположения судна. Определение судна: методы

- Основные методы морской локации

- Широта

- Долгота и меры длины

- Визуальный способ

- Астрономия на морской службе

- Вычисление

- С использованием радара

- Пеленгование и радионавигационный метод

- По спутникам

- Дополнительный параметр – загрузка

Визуальные способы определения места судна

Главная > Документ

| Информация о документе | |

| Дата добавления: | |

| Размер: | |

| Доступные форматы для скачивания: |

Визуальные способы определения места судна

Общая характеристика визуальных способов определения места судна в море.

Визуально наблюдаемыми ориентирами называют наземные ориентиры, которые штурман видит невооруженным глазом, либо при помощи бинокля или оптического пеленгатора. Для определения места используются различные ориентиры. Перечислим их в порядке предпочтения:

Береговые средства навигационного оборудования – маяки, навигационные знаки и их огни; список и характеристика береговых СНО даются в навигационных пособиях.

Искусственные ориентиры – нанесенные на навигационную карту и выделенные специальным знаком различные башни, вышки, антенны, мачты, трубы, церкви, e.t.c.

Естественные ориентиры – вершины гор, характерные мысы, устья рек, e.t.c.

Дальность видимости визуальных ориентиров сравнительно невелика, поэтому визуальные способы определения места судна используются в прибрежном плавании и их называют методами ближней навигации.

Основными визуальными способами определения места судна являются (в порядке их точности):

Два горизонтальных угла;

Пеленг, вертикальный угол (т.е. расстояние до ориентира);

Пеленг, горизонтальный угол;

а также некоторые другие комбинации.

Существуют также крюйс-способы, но они занимают особое место, так как дают не обсервованное место судна, а счислимо-обсервованное.

Определение места судна по двум горизонтальным углам.

Способ двух горизонтальных углов является одним из наиболее точных способов определения места судна. Способ применим, если штурман располагает тремя ориентирами.

Горизонтальные углы

В случае, когда

Чтобы избежать такой ситуации, при выборе ориентиров штурман должен мысленно провести окружность через три ориентира, и если счислимое место судна будет рядом с ней, то, возможно, возникнет неопределенность. Кроме того, об отсутствии случая неопределенности судят по четырем признакам:

все три расположены на одной прямой, а счислимое место находится вне этой прямой;

средний ориентир находится ближе к счислимому месту, чем крайние;

все три ориентира равноудалены от счислимого места;

счислимое место судна находится внутри треугольника, образованного ориентирами

Последовательность действий штурмана является следующей:

нанести счислимое место судна на момент планируемой обсервации;

выбрать ориентиры на местности и опознать их на карте, убедиться в отсутствии неопределенности, по карте измерить углы для счислимого места;

подготовить секстан и определить его поправку;

выполнить измерения, отсчеты секстана исправить поправкой;

выполнить прокладку горизонтальных углов на навигационной карте;

определить невязку, сделать запись в судовой журнал.

Прокладка горизонтальных углов может выполняться с помощью протрактора, кальки или построением изогон (изолиний навигационного параметра горизонтальный угол).

Определение места судна по трем визуальным пеленгам

Данный способ является основным и наиболее распространенным в штурманской практике.

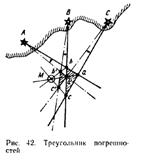

При прокладке пеленгов на карте чаще всего появляется треугольник погрешностей. Его появление обусловлено следующими причинами:

промах в опознании хотя бы одного ориентира;

промах в измерении и прокладке хотя бы одного пеленга;

погрешности, вызванные неодновременным измерением пеленгов;

систематические погрешности пеленгов, как правило, связанные с неверной поправкой компаса;

случайные погрешности пеленгования.

П

орядок подготовки к измерениям точно такой же, как в вышеописанном способе. Следует обязательно учитывать то обстоятельство, что углы между пеленгами должны быть в пределах 30 0 – 150 0 . Следует отдавать предпочтение ориентирам, расположенным по всему горизонту. Порядок взятия пеленгов следующий:

при скорости судна менее 12 узлов днем пеленгуются первыми те ориентиры, которые находятся на острых курсовых углах; ночью первыми пеленгуются те, у которых характеристика огня хуже;

при скорости судна более 12 узлов последовательность сохраняется, только первый и второй ориентиры пеленгуются дважды (второй раз после пеленгования третьего ориентира).

Определение места судна по двум визуальным пеленгам

Данный способ отличается от способа трех пеленгов лишь тем, что берутся всего два пеленга. Отсутствие дополнительного навигационного параметра увеличивает вероятность промаха и ухудшает точность определения места судна. Однако, существует возможность оценить возникновение повторяющихся погрешностей в пеленгах. Существуют следующие признаки действия таких погрешностей. Признаки основаны на многократном определении места судна по двум пеленгам одних и тех же ориентиров.

Последовательные обсервованные точки образуют на навигационной карте кривую второго порядка.

Линия, проходящая через две обсервованные точки, составляет некоторый угол с учитываемой линией пути.

Расстояние на карте между обсервованными точками непропорционально соответствующим интервалам плавания.

Определение места судна по пеленгу и вертикальному углу.

В данном способе используются два навигационных параметра: пеленг (П) на ориентир и вертикальный угол. По вертикальному углу ориентиры определяется навигационный параметр — расстояние до ориентира, который легко прокладывается на карте.

Скажем несколько слов по поводу определения расстояния до ориентира по вертикальному углу.

Для определения вертикального угла используется навигационный секстан. При использовании навигационного секстана для определения расстояния до ориентира необходимо всякий раз различать два варианта:

ориентир удален от судна на расстояние большее дальности видимого горизонта (D y D e ); в таких случаях говорят, что основание ориентира скрыто горизонтом; в этом случае измеряется угол между направлением на вершину ориентира и направлением видимого горизонта

ориентир удален от судна на расстояние меньшее дальности видимого горизонта (D y D e ); в этих случаях говорят, что ориентир находится в пределах видимого горизонта; измеряется угол между направлением на вершину ориентира и направлением на береговую черту

В тех случаях, когда ориентир находится в пределах видимого горизонта расстояние до него можно получить приближенным способом. Высоту ориентира h можно найти в пособии «Огни и знаки» или «Огни» (для зарубежных вод). Для некоторых ориентиров высоты показаны на навигационной карте. Вертикальный угол В – это отсчет секстана, исправленный поправкой секстана

В этом случае расстояние до ориентира можно определить по формуле

Приближенность этого способа состоит в том, что в нем не учитывается кривизна поверхности Земли, не учитывается земная рефракция, не учитывается высота глаза наблюдателя.

Таким образом, проложив на навигационной карте измеренный оптическим пеленгатором и исправленный поправками пеленг на ориентир, и отложив от ориентира расстояние, полученное описанным способом мы определим место судна по пеленгу и вертикальному углу.

Источник

Определение места судна различными методами

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА СУДНА В МОРЕ ВИЗУАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ. Учет перемещения судна путем ведения графического счисления не является достаточно точным методом. Для уточнения своего положения судоводитель должен систематически определять место судна по наблюдениям различных ориентиров, положение которых известно. Место, полученное путем обработки результатов таких наблюдений, называется обсервованным. Если обсервованная точка признается надежной, дальнейшая прокладка ведется от этой точки. Несовпадение обсервованной и счислимой точек называют невязкой. Значение и направление невязки рассчитывают при каждой обсервации, так как анализ вызвавших ее причин дает возможность установить, какие именно ошибки могли быть допущены в принятых к учету элементах счисления. Все величины, которые измеряют с целью определить обсервованное место судна (пеленги, расстояния, горизонтальные и вертикальные углы), называют навигационными параметрами. По измеренным навигационным параметрам рассчитывают и прокладывают на карте изолинии или заменяющие их линии положения. Навигационной изолинией называют линию равных значений навигационного параметра (рис 40). Точка пересечения двух таких изолиний и будет местом судна. На практике всю изолинию не строят, тем более, что на меркаторских картах она часто имеет вид сложной кривой, а заменяют её линией положения — отрезком прямой, касательной к изолинии вблизи счислимого места.

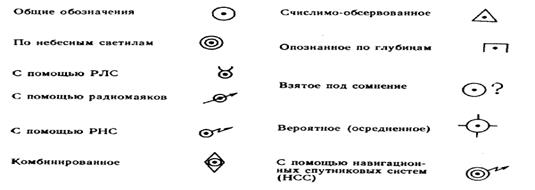

При визуальных способах определения места судна для наблюдений используют нанесенные на карту хорошо видимые и опознанные береговые и плавучие маяки, огни, неосвещаемые знаки, башни, церкви, а также различные естественные ориентиры: мысы, вершины гор, скалы и т.д. Не следует использовать для обсерваций буи, вехи и другие знаки плавучего ограждения, так как они могут быть снесены со своих штатных мест. Для указания на карте места судна, полученного по обсервациям, применяют условные обозначения:

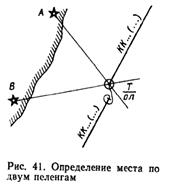

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА СУДНА ПО ПЕЛЕНГАМ ДВУХ ОРИЕНТИРОВ. На берегу выбирают два хорошо видимых и опознанных ориентира А и В (рис. 41) с таким расчетом, чтобы угол между направлениями на них был по возможности близким к 90′, но, во всяком случае, не меньше 30 и не больше 150°. Берут по компасу пеленги ориентиров. Время и ол замечают в момент Т вторых наблюдений. Компасные пеленги исправляют поправкой компаса в истинные и прокладывают на карте. При незначительных случайных ошибках наблюдений и уверенности в правильности учитываемой поправки компаса точность определения места судна по двум пеленгам вполне удовлетворительная. Если угол между направлениями на ориентиры меньше 30 или больше 150°, то к полученному обсервованному месту следует относиться с осторожностью.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА СУДНА ПО ДВУМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ УГЛАМ. Если на берегу имеются три ориентира А, В и С (см. рис. 43), то с судна могут быть одновременно измерены два горизонтальных угла: а — между ориентирами А и В и в — между В и С. В результате будут получены две окружности — изолинии, в одной из точек пересечения которых (точка М) находится судно. На практике окружности на карту не наносят, а для нахождения места судна используют кальку (рис.44). Место судна получают, делая в точке М нажим карандашом или укол циркулем.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА СУДНА ПО КРЮЙС-ПЕЛЕНГУ. Если с движущегося судна виден только один ориентир, расстояние до которого не может быть измерено, то для определения места применяют способ крюйс-пеленга. При этом ориентир пеленгуют 2 раза в различные моменты времени, место судна получают на момент вторых наблюдений. На карте счислимо-обсервованное место обозначают треугольником.

Наблюдения, вычисления и прокладку при определении места судна по крюйс-пеленгу выполняют в следующем порядке. Берут первый компасный пеленг ориентира, замечая время и ол. Когда направление на ориентир изменится на 30-40°, берут второй пеленг и вновь замечают время и ол. Компасные пеленги исправляют поправкой компаса и рассчитывают пройденное судном расстояние между измеренными пеленгами. Линии истинных пеленгов прокладывают на карте (см. рис. 46). От точки пересечения первого пеленга с линией ИК. откладывают по курсу отрезок Sл, через конец которого проводят линию, параллельную первому пеленгу. В точке пересечения этой линии со вторым пеленгом получают счислимо-обсервованное место судна на момент вторых наблюдений. Если счисление переносят в полученную точку, то снимают ее координаты, величину и направление невязки, которые записывают в судовой журнал. Если при счислении учитывали дрейф, то Sлоткладывают не по линии ИК, а по линии пути судна при дрейфе (см. рис.), а при течении откладывают Sл по линии пути при течении.

Источник

Определение местоположения судна. Определение судна: методы

С тех пор как корабли — творения рук человеческих — начали бороздить моря и океаны, перед навигаторами стояла задача определения собственного местонахождения. Огромные волны, шквалы и необходимость маневрировать галсами, держа встречный ветру курс, усложняли многодневные плавания, и одного лишь компаса стародавним мореходам не хватало. Сегодня, когда определение местоположения судна производится автоматически благодаря спутниковым системам ГЛОНАСС, трудно представить себе положение капитана, имеющего в своем распоряжении только нехитрые приспособления для ориентации по звездам. Тем не менее и сегодня выпускники профильных средних и высших специализированных учебных заведений владеют всеми этими приборами.

Основные методы морской локации

Двухкоординатное определение судна в трехмерном пространстве (локация) производится семью видами способов, в числе которых:

- Самый древний — визуальный.

- Более поздний, но ненамного — астрономический.

- Топографическо-вычислительный, то есть метод нанесения на карту полного пути судна с указанием точек изменения курса и расчета пройденного расстояния через перемножение скорости на время. Изобретен примерно в то же время, что и астрономический способ, и часто применяется вместе с двумя предыдущими. Сегодня рутинную работу выполняют автоматические счислители;

- Радиолокационный, позволяющий совмещать картину на экране радара с морской картой.

- Радиопеленговый. Доступен в тех случаях, когда на берегу есть источники сигнала.

- Радионавигационный, с использованием средств связи, по которым штурман получает нужную ему информацию.

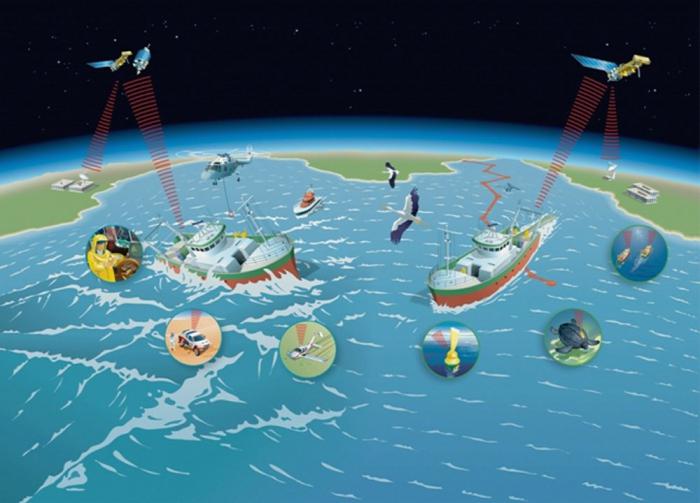

- Спутнико-навигационный метод.

Все методы, кроме первых трех, стали следствием технологической революции, произошедшей в XX веке. Они были бы невозможны без открытий и изобретений, сделанных человечеством в области радиотехники, электроники, кибернетики и прорыва в космической сфере. Сейчас совсем несложно вычислить точку в океане, в которой находится судно, определение его координат занимает считанные секунды, и, как правило, они отслеживаются в непрерывном режиме. Примерно эти же технологии применяются в авиационной навигации и даже в такой «приземленной» области, как вождение автомобиля.

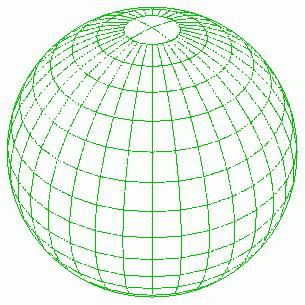

Широта

Как известно, земля не плоская, она имеет форму несколько сплюснутого шара. Точки на объемной фигуре, казалось бы, должны описываться тремя эвклидовыми координатами, но географам и штурманам вполне хватает и двух. Для того чтобы произвести топографическое определение судна, нужно назвать всего две цифры, сопровождаемые словами «северной» (или «южной») широты (сокращенно с.ш. или ю.ш.) и западной или «восточной» долготы (иначе – з.д. или в.д.). Значения эти измеряются в градусах. Все очень просто. Широты считаются от экватора (0°) до полюсов (90°) с указанием, в какую сторону: если ближе к Антарктиде, то указывается южная широта, а если к Арктике, то северная. Точки одной и той же широты образуют окружности, называемые параллелями. Каждая из них имеет разный диаметр — от самого большого на экваторе (примерно 40 тыс. километров) до нулевого на полюсе.

Долгота и меры длины

Определение места судна невозможно по одной координате, поэтому есть и вторая. Долгота представляет собой условный номер меридиана с указанием опять же стороны, в которую ведется отсчет. Круг делится на 360°, две его половины, соответственно, равны 180. Нулевым считается Гринвичский меридиан, проходящий через знаменитую британскую обсерваторию. С другой стороны планеты расположен его антипод – 180-й. Обе эти координаты (0° и 180°) указываются без названия направления долготы.

Кроме градусов есть еще и минуты — они указывают положение предметов с большей в 60 раз точностью. Так как все меридианы имеют равную длину, именно они стали мерой длины у моряков. Одна миля (морская) соответствует одной минуте любого меридиана и равна 1,852 км. Метрическую систему ввели намного позже, поэтому штурманы судов используют старую добрую английскую милю. Также применимы такие единицы, как кабельтов — он равен 1/10 мили. Что удивительно, ведь раньше англичане чаще считали дюжинами, чем десятками.

Визуальный способ

Как ясно из названия, метод основан на том, что видят штурман и капитан, а также другие члены команды, находящиеся на палубе или снастях. Раньше, во времена парусных флотов, была должность вперед смотрящего, пост этого матроса размещался на самом верху, в специально отгороженном месте грот-мачты — клотике. Оттуда видно было лучше. Определение места судна по береговым предметам подобно самому простому методу пешехода, знающего, что нужен ему, например, дом по улице Старопортофранковской под номером 12, а для точности есть еще один критерий поиска — аптека, расположенная напротив. У моряков, правда, ориентирами служат другие объекты: маяки, горы, острова или какие-либо другие заметные детали ландшафта, но принцип тот же. Нужно замерить два или более азимута (это угол между стрелкой компаса и направлением на ориентир), нанести их на карту и в точке их пересечения получить свои координаты. Ясное дело, такое географическое определение судна, а вернее его местоположения, применимо только в зоне прибрежной видимости, и то в ясную погоду. В туман можно ориентироваться по звуку сирены маяка, а за неимением надводных примет — обратиться к мелям на мелководье, замеряя лотом глубину.

Астрономия на морской службе

Самый романтический метод локации. Примерно в XVIII веке моряки вместе с астрономами изобрели секстан (иногда его называют секстантом, так тоже правильно) — прибор, с помощью которого можно производить довольно точное двухкоординатное определение судна по положению на небе светил. Устройство его на первый взгляд сложное, но на деле научиться пользоваться им можно довольно быстро. В его конструкции есть оптическая система, которую следует навести на Солнце или какую-либо звезду, предварительно установив прибор строго горизонтально. Для точного наведения предусмотрены два зеркала (большое и малое), а по шкалам определяется угловое возвышение светила. Направление прибора задается компасом.

Создатели прибора учли многовековой опыт древних судоводителей, ориентировавшихся только на свет звезд, луны и солнца, но создали систему, упрощающую как обучение навигации, так и сам процесс локации.

Вычисление

Зная координаты исходной точки (порта выхода), время движения и скорость, можно прокладывать на карте всю траекторию, отмечая, когда и на сколько градусов был изменен курс. Этот метод мог бы быть идеальным в случае, когда направление и скорость не зависят от течения и ветра. Неравномерность хода и погрешности показателя лага (измерителя скорости) также влияют на точность получаемых координат. В распоряжении штурмана находится особая линейка для прокладки параллельных линий на карте. Определение маневренных элементов морского судна производится с помощью компаса. Обычно в точке смены направления определяется истинное положение с применением других доступных методов, а так как оно, как правило, не совпадает с вычисленным, то между двумя точками рисуется своеобразная закорючка, отдаленно напоминающая улитку и называемая «невязкой».

В настоящее время на борту большинства судов установлены автоматические приборы-вычислители, которые с учетом вводимой скорости и направления производят интегрирование по переменной времени.

С использованием радара

Сейчас на морских картах белых пятен не осталось, и опытный штурман, видя очертания берега, может сразу сказать, где находится вверенное его заботе плавсредство. Например, заметив на горизонте даже в туман свет маяка и услышав приглушенный звук его сирены, он тут же скажет что-нибудь вроде: «Мы на траверсе огня Воронцовский, дистанция две мили». Это означает, что судно находится на указанном расстоянии на линии, соединяющей под прямым углом курс и перпендикулярное направление на маяк, координаты которого известны.

Но часто бывает, что до берега далеко, и видимых ориентиров нет. Раньше, во времена парусного флота, корабль «клали в дрейф», собирая паруса, иногда, если был известен капризный характер доминирующих ветров и непредсказуемость дна (рифы, мели и т. д.), то ставили на якорь и «ждали в море погоды», то есть прояснения. Сейчас нет необходимости в такой потере времени, а береговую линию штурман может увидеть, глядя на экран локатора. Определение судна с помощью РЛС – задача несложная при наличии квалификации. Достаточно совместить изображение на навигационном приборе и карту соответствующего района, и сразу все станет ясно.

Пеленгование и радионавигационный метод

Есть такая радиолюбительская игра — «Охота на лис». С помощью самодельных приборов ее участники ищут спрятавшуюся в кустах или за деревьями «лису» — игрока, у которого есть работающая радиостанция малой мощности. Таким же образом, т. е. пеленгуя, контрразведывательные службы вычисляют резидентов иностранных разведок (по крайней мере, раньше так было) в момент отправки ими шпионских донесений. Для локации требуется не менее двух направлений, пересекающихся в точке местоположения, но чаще всего их больше. Так как всегда существуют некоторые разбросы показаний, и абсолютной точности добиться невозможно, пеленги сходятся не в одной точке, а образуют некую многостороннюю фигуру, в геометрическом центре которой и следует с высокой степенью вероятности предполагать свое местоположение. Ориентирами могут служить специально создаваемые на берегу лоцманские сигналы (например, на маяках) или излучения радиостанций, координаты которых известны (они нанесены на карту).

Также широко применима береговая корректировка курса с использованием средств радиосвязи.

По спутникам

Сегодня заблудиться в океане или море практически невозможно. За перемещением движущихся объектов на море, в воздухе и на суше наблюдают навигационно-спасательные системы, российская «Коспас» и международная Sarsat. Работают они по допплеровскому принципу. На судно необходимо установить особый радиобуй, но безопасность и уверенность в благополучном исходе рейса стоят затрачиваемых на него средств. Пеленгаторы размещены на геостационарных («висящих» над фиксированной точкой земной поверхности) спутниках, составляющих систему. Услуга эта предоставляется бесплатно и, помимо спасательной функции, выполняет навигационный поиск точки нахождения судна. Спутнико-навигационный метод дает самые точные координаты, его применение не вызывает сложностей, и штурманы в наш технологический век его используют чаще всего.

Дополнительный параметр – загрузка

На судоходные качества судна и его возможный курс существенно влияет его осадка. Как правило, чем большая часть корпуса погружена в воду, тем выше уровень его гидродинамического сопротивления. Бывают, впрочем, и исключения, например, у атомных субмарин подводный ход превышает надводный, а особая носовая «бульба» в случае ее полной утопленности создает эффект лучшей обтекаемости. Так или иначе, но на скорость движения (ход) влияет масса груза (карго) в трюмах или танках. Для оценки этой величины моряки используют особые метки с рисками на носовой, кормовой и бортовых частях корпуса (шкал не менее шести). Наносятся эти знаки индивидуально, у каждого судна они свои, единого стандарта нет. Методика определения веса груза на борту судна, получившая наименование «драфт сюрвей», основана на использовании «марок осадки» и применяется для многих целей, в частности навигационных. Глубина дна не всегда позволяет кораблю проходить по конкретному фарватеру, и штурман обязан учитывать этот фактор.

Остается лишь пожелать как минимум семь футов под килем тем, кто отправляется в плаванье.

Источник