Способы определения мест повреждений кабельных линий

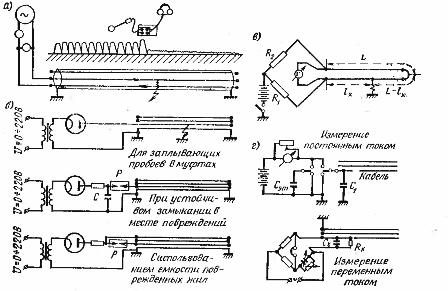

Индукционный метод (см. рис. 1,а) применяется при пробое изоляции между двумя или тремя жилами кабеля и малом переходном сопротивлении в месте пробоя. Метод основан на принципе улавливания сигналом на поверхности земли при пропуске по кабелю тока 15—20 А частотой 800—1000 Гц. При прослушивании над кабелем слышно звучание (наиболее сильное — над местом повреждения и резко снижающееся за местом повреждения).

Для поиска применяют прибор типа КИ-2М и др., ламповый генератор 1000 Гц с выходной мощностью 20 ВА (типа ВГ-2) для кабелей длиной до 0,5 км, машинный генератор (типа ГИС-2) 1000 Гц, мощностью 3 кВА (для кабелей длиной до 10 км). Индукционным методом определяют также трассу кабельной линии глубину заложения кабеля и место расположения муфт.

Рис. 1. Методы (схемы) определения места повреждения кабельной линии: а — индукционный, б — акустический, в — петлевой, г — емкостный

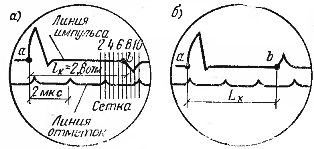

Рис. 2. Изображение на экране прибора ИКЛ места повреждения в кабельной линии: а — при коротком замыкании жил кабеля, б — при обрыве жил кабеля.

Акустический метод (см. рис. 1,б) используют для определения непосредственно на трассе места всех видов повреждений кабельной линии при условии создания в этом месте звукового удара, воспринимаемого на поверхности земли при помощи акустического аппарата. Для создания электрического разряда в месте повреждения кабеля должно быть сквозное отверстие, образуемое при прожигании кабеля газотронной установкой, а также достаточное переходное сопротивление для образования искрового разряда. Искровые разряды создаются генератором импульсов, а воспринимаются приемником звуковых колебаний типа АИП-3, АИП-Зм и др.

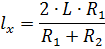

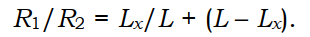

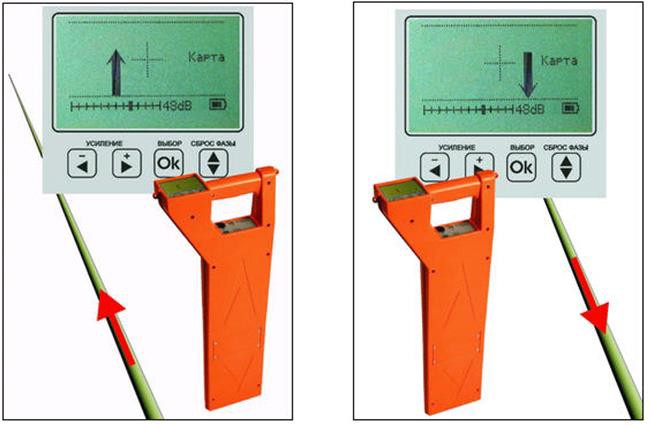

Петлевой метод (см. рис. 1,в) применяется в случаях, когда жила с поврежденной изоляцией не имеет обрыва, одна из неповрежденных жил имеет хорошую изоляцию, а величина переходного сопротивления в месте повреждения не превышает 5 кОм. При необходимости снижения величины переходного сопротивления изоляцию дожигают кенотроном или газотронной установкой. Питание схемы — от аккумулятора, а при больших переходных сопротивлениях — от сухой батареи БАС-60 или БАС-80. Для определения места повреждения на одном конце кабеля соединяют неповрежденную жилу с поврежденной, а на другом конце к этим жилам присоединяют измерительный мост с гальванометром, питаемых аккумулятором или батареей. Уравновешивая мост, определяют место повреждения по формуле

где L х — расстояние от места измерения до места повреждения, м, L — длина кабельной линии (если линия состоит из кабелей разного сечения, длину приводят к одному сечению, эквивалентному сечению наибольшего отрезка кабеля), м, R1 , R2 — сопротивления плеч моста, Ом.

Отклонение стрелки прибора в обратном направлении при перемене концов проводов, присоединяющих прибор к жилам, свидетельствует о том, что повреждение находится в самом начале кабеля со стороны места измерения.

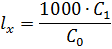

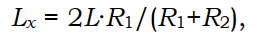

Емкостным методом (см. рис. 1,г) определяют расстояния до места повреждения при обрыве жил кабеля в соединительных муфтах. При обрыве одной жилы измеряют ее емкость C1 сначала с одного конца, а затем емкость C2 этой же жилы с другого конца, после чего делят длину кабеля пропорционально полученным емкостям и определяют расстояние до места повреждения l х, пользуясь формулой

При глухом заземлении поврежденной жилы с одного конца измеряют емкость одного участка и целой жилы , а затем определяют расстояние до места повреждения по формуле

Если емкость С1 оборванной жилы можно замерить только с одного конца, а остальные жилы имеют глухое заземление, то расстояние до места повреждения можно определить по формуле

где С o — удельная емкость жилы для данного кабеля, принимаемая по таблицам характеристик кабелей.

Для измерения емкостным методом применяют генераторы частотой 1000 Гц и мосты: постоянного тока (только при чистом обрыве жил) и переменного тока (при чистых обрывах жил и при переходных сопротивлениях 5 кОм и выше).

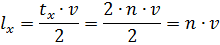

Импульсным методом (см. рис. 2) определяют место и характер повреждения. Метод основан на измерении прибором ИКЛ интервала времени t х, мкс, между моментом подачи импульса и приходом его отражения, определяемого из равенства

где n — количество масштабных отметок на экране прибора ИКЛ,

c — цена деления масштабной отметки, равная 2 мкс.

Расстояние l х от начала линии до места повреждения находят, приняв скорость распространения v импульса по кабелю равной 160 м/мкс, по формуле

Метод колебательного разряда применяется для выявления «заплывающих» пробоев изоляции, возникающих в кабельных муфтах вследствие образования в них при испытаниях полостей, играющих роль искровых промежутков. Для определения места пробоя на поврежденную жилу подают напряжение от кенотронной установки, а по показаниям прибора (ЭМКС-58 и др.) определяют расстояние до места пробоя.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Методы определения места повреждения кабеля

1. Виды повреждений кабельных линий

Повреждения в трехфазных кабельных линиях (КЛ) могут быть следующих видов:

- замыкание одной жилы на землю;

- замыкание двух или трех жил на землю либо двух или трех жил между собой;

- обрыв одной, двух или трех жил без заземления или с заземлением как оборванных, так и необорванных жил;

- заплывающий пробой, проявляющийся в виде КЗ (пробоя) при высоком напряжении и исчезающий («заплывающий») при номинальном напряжении.

Характер повреждения определяют с помощью мегомметра. Для этого с обоих концов линии проверяют:

- сопротивление изоляции каждой жилы кабеля по отношению к земле (фазная изоляция), сопротивление изоляции жил относительно друг друга (линейная изоляция);

- целостность токоведущих жил.

2. Методы определения зон повреждения кабельных линий

Выбор метода определения места повреждения кабеля зависит от характера повреждения, места прокладки и переходного сопротивления в месте повреждения. При повреждении КЛ ориентировочно определяют зону (место локализации) повреждения, и после этого различными методами уточняют место повреждения на трассе. Для более точного определения зоны повреждения поиск желательно выполнять с одного конца КЛ несколькими методами. Если такая возможность отсутствует, более точный результат дает поиск одним методом с обоих концов кабеля.

Для поиска зоны повреждения используют:

- метод прожигания изоляции (разрушающий метод),

- импульсный метод;

- метод колебательного разряда;

- метод петли;

- емкостный метод.

Метод прожигания изоляции. В этом случае устанавливают место, где сопротивление между жилами или между жилой и оболочкой будет минимальным. Для уточнения места повреждения необходимо снизить переходное сопротивление до минимального предела. Для этого при помощи генератора высокой частоты или трансформатора выполняют прожигание изоляции. Процесс прожигания протекает по-разному, в зависимости от характера повреждения и состояния кабеля. Обычно через 15 – 20 с сопротивление уменьшается до нескольких десятков Ом. При увлажненной изоляции процесс проходит более длительно, и сопротивление удается уменьшить только до 2000 – 3000 Ом. В муфтах процесс прожигания кабеля проходит более длительно, иногда несколько часов, причем сопротивление резко меняется: то снижается, то снова возрастает, – пока не установится процесс, и сопротивление не начнет снижаться устойчиво. Это разрушающий метод определения места повреждения кабеля.

Импульсный метод применяется для определения зоны повреждения кабеля при переходном сопротивлении до 150 Ом в любых случаях, кроме заплывающего пробоя. Метод основан на измерении интервала времени между моментами подачи зондирующего импульса переменного тока и приема отраженного импульса от места повреждения. Скорость распространения импульсов в КЛ высокого и низкого напряжения – величина постоянная и равна V=160 м/мкс.

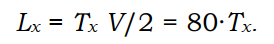

Поэтому по времени пробега импульса до места повреждения и обратно (Tx) определяют расстояние до точки повреждения кабеля (Lx, м):

Измерения производятся рефлектометрами (например, РЕЙС-105Р). На экране прибора имеется линия масштабных отметок и линия импульсов. По форме отраженного импульса можно судить о характере повреждения. Отрицательное значение отраженный импульс имеет при КЗ, положительное – при обрыве жил.

Метод колебательного разряда применяется при заплывающих пробоях кабелей. Для измерения на поврежденную жилу от испытательной установки подается напряжение, которое плавно поднимается до напряжения пробоя. В момент пробоя в кабеле возникает разряд колебательного характера. Период колебаний определяет расстояние до точки повреждения, так как электромагнитная волна распространяется в кабеле с постоянной скоростью. Измерения выполняются рефлектометрами.

Метод петли основан на измерении сопротивлений при помощи моста постоянного тока. Применение метода возможно при повреждении одной или двух жил кабеля и при наличии одной неповрежденной жилы. При повреждении трех жил можно использовать жилу рядом проложенного кабеля. Для этого поврежденную жилу накоротко присоединяют к целой жиле кабеля, образуя петлю. К противоположным концам жил присоединяют регулируемые сопротивления моста.

Равновесие моста будет при условии, о.е.:

Сопротивление жилы кабеля прямо пропорционально его длине, поэтому расстояние до точки повреждения, м:

где R1 и R2 – регулируемые сопротивления моста, Ом;

L – полная длина линии, м.

К недостаткам этого метода следует отнести большие затраты времени, меньшую точность, необходимость устанавливать «закоротки». Поэтому метод «петли» сейчас вытесняется другими методами: емкостным, импульсным методами, методом колебательного разряда и другими.

Методы непрерывно совершенствуются.

Емкостный метод применяется для определения расстояния от конца линии до места обрыва одной или нескольких жил КЛ путем измерения емкости кабеля. Метод основан на измерении емкости оборванной жилы с помощью моста переменного или постоянного тока, так как емкость кабеля зависит от его длины. При обрыве жилы кабеля без заземления измеряется емкость оборванной жилы с обоих концов. Считаем, что длина кабеля делится пропорционально измеренным емкостям С1 и С2, тогда:

После определения зоны повреждения в этот район для определения места повреждения направляется оператор, который использует акустический, индукционный метод или метод накладной рамки.

Акустический метод. Сущность акустического метода состоит в создании в месте повреждения искрового разряда и прослушивании на трассе звуковых колебаний, вызванных этим разрядом над местом повреждения. Этот метод применяют для обнаружения на трассе всех видов повреждения с условием, что в месте повреждения может быть создан электрический разряд и это место ориентировочно известно. Для возникновения устойчивого разряда необходимо, чтобы величина переходного сопротивления в месте повреждения превышала 40 Ом.

Слышимость звука на поверхности земли зависит от глубины залегания кабеля, плотности грунта, вида повреждения и мощности разрядного импульса. Возможная глубина прослушивания колеблется от 1 до 5 м. Применять этот метод для открыто проложенных кабелей, кабелей, проложенных в каналах и в туннелях, не рекомендуется, так как из-за хорошего распространения звука по металлической оболочке кабеля можно допустить большую ошибку в определении места повреждения.

В качестве генератора импульсов применяется кенотрон с дополнительным включением в схему высоковольтных конденсаторов и шарового разрядника. Вместо конденсаторов можно использовать емкость неповрежденных жил кабеля. В качестве акустического датчика используют датчики пьезомагнитной или электромагнитной системы, преобразующие механические колебания грунта в электрические сигналы, поступающие на вход усилителя звуковой частоты. Над местом повреждения сигнал наибольший.

Индукционный метод применяют для непосредственного отыскания мест повреждения кабеля на трассе:

- при замыкании изоляции жил между собой или на землю;

- при обрыве с одновременным пробоем изоляции между жилами или на земле;

- для определения трассы и глубины залегания кабеля;

- для определения местоположения соединительных муфт.

По этому методу на поверхности земли с помощью приемной рамки фиксируют изменения электромагнитного поля над кабелем при пропускании по нему тока от долей ампера до 20 А (звуковой частоты 800÷1200 Гц). Диапазон определяется в зависимости от наличия помех и глубины залегания кабеля. ЭДС, наводимая в рамке, зависит от распределения тока в кабеле и взаимного пространственного расположения рамки и кабеля. Зная характер изменения поля, можно по ориентации рамки определить трассу прохождения и место повреждения кабеля. Более точные результаты получают при прохождении тока по цепи «жила – жила», для этого выжиганием однофазные замыкания переводят в двух- и трехфазные или создают искусственную цепь «жила – оболочка кабеля», снимая заземление с цепи с двух сторон и подключая генератор к жиле и оболочке кабеля.

Силовые линии поля от тока цепи «жила – земля» представляют собой концентрические окружности, центром которых является ось кабеля. Ток, идущий по прямому и обратному проводам, создает два концентрических магнитных поля, действующих в противоположных направлениях (поле от пары токов). При расположении жил в горизонтальной плоскости результирующее поле на поверхности земли наибольшее, а при расположении жил в вертикальной плоскости – наименьшее. Поскольку кабели имеют скрутку жил, то в рамке, расположенной вертикально и перемещаемой вдоль трассы кабеля, будут индуцироваться ЭДС, изменяющиеся от минимума при вертикальном расположении жил до максимума при горизонтальном расположении жил. При отыскании повреждения следует помнить, что сигнал за местом повреждения затухает на расстоянии не более половины шага.

Этим методом определяют трассу кабеля, глубину его прокладки, место расположения соединительных муфт (по усилению звучания в телефоне из-за увеличенного расстояния между жилами). Для определения глубины прокладки кабеля сначала находят линию его трассы и проводят черту. Затем, располагая ось рамки под углом 45º к вертикальной плоскости, проходящей через ось кабеля, устанавливают место исчезновения в рамке индуцированной ЭДС. Расстояние от этого места до трассы, отмеченной чертой, равно глубине залегания кабеля. При наличии защитной металлической трубы уровень звука резко уменьшается, так как труба является экраном.

Метод накладной рамки применяют для непосредственного обнаружения места повреждения кабеля. Метод основан на том же принципе, что и индукционный, удобен при открытой прокладке кабеля. При прокладке кабеля в земле необходимо открыть несколько шурфов в зоне повреждения, после этого к жиле и оболочке или между двумя жилами подключают генератор. На кабель накладывают рамку и поворачивают ее вокруг оси. До места повреждения будут прослушиваться два максимума и два минимума сигнала от поля пары токов. За местом повреждения при вращении рамки будет прослушиваться монотонный сигнал, вызванный магнитным полем одиночного тока.

За последние 15 – 20 лет обслуживания подземных телекоммуникационных трассы усложнилось, т.к. эксплуатируемых трасс стало больше, а средний «возраст» их увеличился, активизировались строительные работы. В городских условиях существуют проблемы вскрытия асфальтного покрытия и высокий уровень электромагнитных помех широкого спектра.

3. Современные способы поиска трасс прохождения кабельных линий и их повреждений

В настоящее время появились новые способы поиска трасс. Раньше поисковые приборы были простыми, дешевыми и состояли из поисковой антенны с датчиком и миниатюрного встроенного приемника со звуковой индикацией. Степень фильтрации была невысока, часто приемник представлял собой усилитель низкой частоты, выдающий звук в «чистом виде», без обработки.

Новое поколение приборов для поиска трасс более эффективно, они точнее, но и значительно дороже. Для уменьшения электромагнитных помех усложнили фильтрующий блок, а городские акустические шумы потребовали акустической отстройки. Все это привело к увеличению габаритов и веса прибора, и для обеспечения комфортной работы персонала в современных приборах приемник и поисковую антенну разделили.

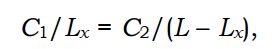

Дальнейшее развитие шло по пути расширения сервисных возможностей приборов, например, цифровая индикация глубины закладки кабеля и величины тока. Для этого ввели второй горизонтальный датчик и предусмотрели возможность строго-вертикального направления антенны. Для поиска трассы по минимуму сигнала был встроен еще и вертикальный датчик. Совместная работа вертикального и горизонтального датчиков позволяет искать трассу не только по максимуму или минимуму, как это было в традиционных методах, но и по инвертируемому сигналу. Такой способ называют по-разному: «супермаксимум», «максимум+» и т.д. Его достоинство заключается в том, что он объединяет точность поиска «по минимуму» с удобством поиска по максимуму (рис. 1).

Рисунок 1 – Режим «супермаксимум» (в центре) объединяет удобство определения трассы по максимальному сигналу (слева) с точностью поиска по минимуму сигнала (справа)

Появление датчиков с различной ориентацией приема сигнала позволило включить в комплекс измерений фазовый анализ, который дает дополнительные данные:

- за счет использования вертикального датчика стало возможно определять место измерения: справа или слева от кабеля;

- нахождение «своего» кабеля в местах схождения коммуникаций. Эта проблема по мере уплотнения коммуникаций приобрела особую актуальность. Было замечено, что направление тока в соседних трассах противоположно в каждый момент времени, что означает сдвиг фаз на 180°. Это используют как признак, разделяющий кабели;

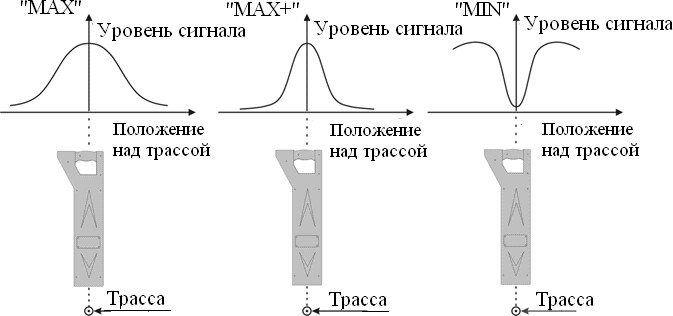

- определение топологии поля для определения места прокладки кабеля при помощи устройства, которое с помощью датчиков с различной ориентацией оценивает расстояние до кабеля, глубину залегания и показывает их на плане, сопровождая цифровыми показаниями уровня сигнала (рис. 2).

Рисунок 2 – Устройство для изучения топологии магнитного поля а – слева от измерителя показан «свой» кабель, сигнал от генератора направлен вперед по кабелю; б – справа от измерителя «чужой» кабель – сигнал возвращается к генератору

Этот метод (контактный метод) основан на том, что при протекании тока через поврежденную оболочку на земле возникает разность потенциалов. Эту разность потенциалов снимают штырями, которые подключают к приемнику вместо антенны. Контактный метод на несколько порядков чувствительнее методов, основанных на определении амплитуды. Возможен пассивный поиск подземных коммуникаций, без подключения генератора.

Вместе с тем контактный метод имеет два недостатка:

- трудоемкость. Метод достаточно точный, если место дефекта известно хотя бы приблизительно. В противном случае требуется обследовать весь кабель. Для высокоомных дефектов зона чувствительности резко снижается: уже для повреждений с сопротивлением около 100 кОм зона обнаружения находится в радиусе более 1 м от повреждения. Найти такое повреждение сложно;

- для городов с развитым асфальтным покрытием применение контактного метода невозможно. В сельской местности трудности связаны с особенностями ландшафта, почвы и погодных условий.

Для городских условий был разработан двухчастотный амплитудный метод, который может полностью заменить традиционный амплитудный метод, при котором повреждение ищут по резкому спаду сигнала. Недостатком традиционного поиска является то, что он должен быть непрерывным, а изменение сигнала может происходить по разным причинам. Двухчастотный амплитудный метод работает сразу на двух частотах: 273 Гц и 2 кГц. Низкочастотный сигнал 273 Гц чувствителен к повреждению изоляции, а сигнал с частотой 2 кГц является опорным и изменяется с глубиной залегания кабеля или положением относительно него измерителя точно так же, как и низкочастотный сигнал.

При отсутствии повреждения соотношение сигналов вдоль кабеля практически не изменяется. Если кабель поврежден, то изменение сигнала частотой 273 Гц значительно, а изменение сигнала 2 кГц практически не наблюдается.

Прибор анализирует соотношение уровня сигналов на двух частотах и определяет поврежденный участок, сравнивая соотношения сигналов на концах исследуемого участка. В городских условиях он работает на расстоянии до 100 м, что позволяет найти поврежденный участок кабеля на интервале1 км за 10 измерений. Затем на поврежденном участке можно провести следующие измерения, разбив его на более короткие отрезки. Это существенно облегчает работу специалистам-кабельщикам. Следует отметить, что чувствительность двухчастотного амплитудного метода на порядок выше традиционных способов поиска повреждений, а также позволяет проводить поиск на недоступных для измерения участках.

Облегчение и ускорение работы специалистов во все более усложняющихся условиях поиска трасс прокладки кабеля и поврежденных мест — общий итог применения всех перечисленных инновационных методов, разработанных в последние годы.

К сожалению, применение этих методов все еще сдерживается высокими ценами производителей на трассо-поисковые приборы.

Источник