Определение черных отметок вершин квадратов и треугольников

(отметок поверхности земли)

Осуществляется графическим (рисунок 4.3) или графо-аналитическим методами на основе интерполяции (рисунок 4.4), если вершина расположена между горизонталями, или экстраполяции (рисунок 4.3), если вершина расположена за пределами горизонталей.

При графическом методе (рисунки 4.3, 4.4) через вершину проводится прямая до пересечения с рядом расположенными двумя горизонталями и примерно перпендикулярная обоим этим горизонталям (т.е. прямая должна являться линией наибольшего ската). Далее вдоль указанной прямой строится профиль земли, для чего в точках пересечения прямой с горизонталями А и В восстанавливаются перпендикуляры, откладываются отметки горизонталей и через полученные точки профиля проводится прямая ED. Затем восстанавливаем перпендикуляр в вершине С до пересечения с профилем земли (точка F). Отметка вершины Н12(7) равняется расстоянию между точками С и F, которое замеряется линейкой.

| Рисунок 4.3. Схема к определению черных отметок графическим способом | Рисунок 4.4. Схема к определению черных отметок методом интерполяции |

В случае графо-аналитического метода черная отметка i-той вершины определяется по формуле:

где: HА и HВ – соответственно, меньшая и большая отметки горизонталей, м;

AB – расстояние между горизонталями, м;

AC – расстояние от вершины i до горизонтали с меньшей отметкой (точка С совпадает с вершиной i), м.

AB и АС определяются посредством замеров линейкой на плане площадки.

Например, для вершины №12 на рисунке 4.3 при АВ=34м и АС=50м.

4.5. Определение средней планировочной отметки

Существуют два способа планировки площадки:

— под нулевой баланс (при этом расчетом определяется такая отметка проектной плоскости, которая обеспечивает равенство объемов выемки и насыпи, т.е. в этом случае грунт перемещается только в пределах строительной площадки);

— под заданную отметку (при этом отметка проектной плоскости задана, что определяет возможность существенного отличия объемов выемки и насыпи и приводит к увеличению затрат на транспортирование грунта).

Таким образом, определение средней планировочной отметки производится только в случае планировки под нулевой баланс по выражениям:

— для способа квадратов:

— для способа треугольников:

где: Н1, Н2, Н3. . . Н8 – черные отметки вершин квадратов в формуле (4.2) или треугольников (4.3), принадлежащих, соответственно, одному, двум, трем…восьми квадратам или треугольникам, м;

n — количество квадратов в формуле (4.2) или треугольников – в формуле (4.3).

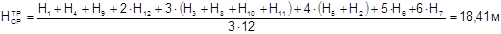

Например, для площадки, изображенной на рисунке 4.1:

В случае нулевого баланса с учетом котлована или траншеи, разрабатываемых в пределах площадки, среднюю планировочную отметку необходимо откорректировать по формуле:

где: Dh – поправка в средней планировочной отметке, м.

где: VДВ – объем дополнительной выемки (объем котлована или траншеи общий), м 3 ;

VДН – объем дополнительной насыпи (объем обратной засыпки пазух котлована или траншеи геометрический), м 3 ;

КОР – коэффициент остаточного разрыхления;

FПЛ – площадь строительной площадки, м 2 .

Таблица 4.1. Коэффициенты разрыхления основных грунтов КР, КОР.

| Грунты | Коэффициенты разрыхления | |

| Первоначальный, КР | Остаточный, КОР | |

| Песок | 1,10…1,15 | 0,02…0,05 |

| Супесь | 1,12…1,17 | 0,03…0,05 |

| Глина мягкая, жирная | 1,24…1,30 | 0,04…0,07 |

| Глина ломовая, сланцевая | 1,28…1,32 | 0,06…0,09 |

| Суглинок легкий, лессовидный | 1,18…1,24 | 0,03…0,06 |

| Суглинок тяжелый | 1,24…1,30 | 0,05…0,08 |

| Гравелисто-галечниковый | 1,16…1,20 | 0,05…0,08 |

| Растительный | 1,20…1,25 | 0,03…0,04 |

| Лесс мягкий | 1,18…1,24 | 0,03…0,06 |

| Лесс твердый | 1,24…1,30 | 0,04…0,07 |

| Торф | 1,24…1,30 | 0,08…0,10 |

| Скальные грунты | 1,45…1,50 | 0,20…0,30 |

4.6. Определение красных отметок вершин (отметок проектной плоскости)

Производим по выражению:

где: i1, i2 – уклоны строительной площадки вдоль осей X и Y, соответственно;

X i и Yi – координаты вершины i в системе координат X0Y, м;

Н3 — заданная планировочная отметка, м.

В формулу (4.6) в скобках подставляется:

— при планировке под нулевой баланс –

— при планировке под заданную отметку – Н3.

Для соблюдения нулевого баланса начало координат должно располагаться в центре площадки (рисунок 4.5). Направление оси Х назначается противоположным направлению уклона i1, а оси Y- противоположным направлению i2.

Например, для вершины №4 (рисунок 4.5) красная отметка при планировке под нулевой баланс (по способу квадратов) равна:

Источник

Способ 2. Определение черных отметок по формуле

1. Для этого между двумя соседними горизонталями, между которыми необхо-димо определить черную отметку, по кратчайшему расстоянию, перпендикулярно, проводится прямая линия 1—1 (рис. 6).

Рис. 6. Определение черных отметок по формуле

2. В зависимости от масштаба сетки квадратов и нанесенных на нее горизонта-лей находится расстояние l от одной из соседних горизонталей до искомой точки, для которой необходимо определить черную отметку.

3. После этого, зная превышение между горизонталями, черную отметку вер-шины находим по [4]:

где Z — отметка горизонтали, м; h — шаг горизонталей (∆h=Z – Zmin), м; Zmin = Z –шаг горизонталей; l — расстояние от смежной горизонтали с наименьшей

отметкой до вершины квадрата, м; L — минимальное расстояние между горизонта-лями по перпендикуляру, м.

V.После определения черных отметок вершин квадратов приступаем копределению среднепланировочной отметки [4]. Среднепланировочная от-метка (при соблюдении нулевого баланса земляных масс и использовании метода квадратных призм) определяется по формуле

где ∑ H1 , 2 ∑ H 2 , 3∑ H 3 , 4 ∑H4 — суммы черных отметок квадратов, в кото-рых сходятся соответственно один, два, три и четыре угла; n — количество квадратов на строительной площадке.

Производство земляных работ

+2(20,05 + 20,29 + 20,62 + 20,62 + 20,87 + 20,70 + 20,65 + 20,30 + 20,16 + 20,00) + +4(20,16 + 20,32 + 20,5 + 20,35 + 20,5 + 20,67)) / 4 ⋅ 12 = 20,42.

VI.Далее определяем красные(проектные)отметки вершин квадратов сучетом уклона строительной площадки по формуле

где Hср — среднепланировочная отметка поверхности, м; i — заданный ук-

лон площадки; l — расстояние от вершин квадратов до условной оси симмет-рии площадки.

Уклон строительной площадки образуется путем поворота горизонталь-ной плоскости площадки на отметке Hср вокруг оси, расположенной по цен-

тру площадки, на величину заданного уклона в сторону уменьшения черных отметок.

При нахождении красных отметок необходимо обращать внимание на приращение или уменьшение проектных отметок относительно горизонталь-ной плоскости с отметкой Hср .

Выбираем линию поворота (показана пунктиром на рис. 7), которая про-ходит через центр тяжести всей площадки. В зависимости от уклона выбира-ем знак (если уклон сонаправлен со стрелкой поворота, ставится знак «+», а другая стрелка выбирается со знаком «–»).

Рис. 7. Графический способ определения положения точки нулевых работ на стороне

квадрата: h1 — отрицательное значение (откладывается в масштабе вниз); h2 — положительное значение (откладывается в таком же масштабе вверх); d — сторона четырехугольника; 0 — точ-

ка нулевых работ

2. Расчет объема земляных работ при вертикальной планировке

VII.После этого вычисляем рабочие отметки по формуле

Знак «+» означает насыпь, знак «–» означает выемку [4].

VIII.Находим линию нулевых работ по рабочим отметкам.Для этогосначала нужно найти точки нулевых работ.

Способ 1. По формуле

Положение точки нулевых работ на стороне квадрата можно определить по формуле [2]:

l = h1

где l — расстояние до точки нулевых работ от вершины квадрата с рабочей отметкой h1; h2—вершина2-го квадрата с рабочей отметкой; d —длина стороны квадрата.

Источник

34.. Технологические свойства грунтов

Технологические свойства грунтов

Согласно существующей классификации все грунты подразделяются по гранулометрическому (фракционному) и химико-минералогическому составу. Гранулометрический состав — количественное содержание в грунте минеральных частиц определенной крупности (глинистых диаметром менее 0,005 мм, пылеватых диаметром от 0,005 до 0,05 мм и песчаных диаметром от 0,05 до 2,00 мм).

Согласно существующей классификации грунты могут быть песчаными, супесчаными, суглинистыми и глинистыми. Наличие глинистых частиц в грунте обусловливает появление внутренних сил сцепления, а следовательно, сопротивления относительному сдвигу. Чем больше глинистых частиц» тем значительнее силы сцепления, при отсутствии или очень малом их содержании в грунте возникают только силы трения. Внешним признаком количественного содержания глинистых частиц в грунте, а следовательно, и наличия сил сцепления является способность грунтов налипать к рабочим органам землеройных машин.

Грунты, обладающие только силами сухого трения, называются несвязными. К ним относятся крупнообломочные (гравелисто-галечниковые) и песчаные грунты. Грунты, характеризующиеся наличием сил сцепления между частицами, носят название связных. К таким группам относятся глины и суглинки. Промежуточное положение занимают так называемые малосвязные грунты. Наряду с силами трения они обладают слабо выраженными силами сцепления. К этой группе грунтов относятся супеси.

Гранулометрический и химико-минералогический состав грунта, а также количественное соотношение в нем твердой и жидкой фаз обусловливают его физико-механические свойства, которые, в свою очередь, влияют на эффективность разработки и выбор оптимальных технологических параметров применяемых средств механизации.

35.. Вертикальная планировка строительной площадки. Определение черных отметок вершин квадратов и треугольников графоаналитическим методом.

При возведении подземной части зданий и сооружений, прокладке подземных коммуникаций, планировке и благоустройстве территории выполняются работы по разработке и перемещению грунта.Земляными работами называют комплекс строительных процессов при устройстве различных земляных сооружений. Земляные работы отличаются большой трудоемкостью, поэтому их выполняют в основном комплексным механизированным способом. Однако часть работ малых объемов (отрывка мелких ям и приямков, доработка и зачистка дна котлованов и траншей после экскаваторов) выполняют вручную. Все земляные сооружения в зависимости от расположения к дневной поверхности земли подразделяют на выемки и насыпи, обратные засыпки и подземные выработки.По сроку службы выемки и насыпи могут быть постоянными и временными.Выемку, имеющую ширину до 3 метров и длину, значительно превышающую ширину, называют траншеей. Выемку, длина которой не превышает десятикратной ее ширины, называют котлованом. Выемку, закрытую с поверхности называют подземной выработкой. Специальные выемки, разрабатываемые для добычи грунта, называют резервами или карьерами, а отсыпки излишнего грунта в неиспользуемые насыпи – кавальерами.

Черная отметка- это отметка поверхности земли. В случае графо- аналитического метода черная отметка i-той вершины определяется по формуле:

где: HА и HВ – соответственно, меньшая и большая отметки горизонталей, м;

AB – расстояние между горизонталями, м;

AC – расстояние от вершины i до горизонтали с меньшей отметкой (точка С совпадает с вершиной i), м.

AB и АС определяются посредством замеров линейкой на плане площадки

Источник