- Толкание ядра. Правила и техника метания. История и особенности

- История развития дисциплины

- Самым известным толкателем ядра начала 19 в. был спортсмен из Соединенных Штатов Ральф Роуз. Он получил титул Олимпийского чемпиона и установил рекорд в толкание ядра — 15,54 м. Примечательно, что он был 2 м ростом, а масса его составляла 125 кг.

- Правила

- Техника толкания ядра

- Техника толкания ядра [ править | править код ]

- Заметки тренера [ править | править код ]

Толкание ядра. Правила и техника метания. История и особенности

Толкание ядра — один из видов метания на дальность спортивных снарядов, появившийся еще в эпоху античных Олимпийских игр. Пик развития этой дисциплины пришелся на 19 в., и до сих пор она продолжает совершенствоваться, предоставив возможность участвовать в состязаниях не только спортсменам, но и спортсменкам. Однако этот вид спорта не каждому по плечам. Для него требуются развитая координация движений и отличная физическая форма.

История развития дисциплины

После того, как античные Олимпийские игры прекратили свое существование, многие спортивные дисциплины, в том числе и толкание ядра, были надолго забыты. Впоследствии толкание возродилось в народных играх, где снарядами выступали бревна, камни, гири.

Родиной именно ядра стала Англия 18-19 вв. Там же началось развитие и самой спортивной дисциплины. На первых состязаниях использовались ядра массой 7,257 кг и диаметром 2,134 м. В 1866 г. был установлен и первый рекорд дальности — 10,62 м. Его поставил англичанин по имени Фразер.

Из Великобритании дисциплина распространилась по миру и получила особенную популярность, помимо Англии, еще и в США. А в 1896 г. спорт вошел в состав Олимпиады, проходившей в Афинах.

Самым известным толкателем ядра начала 19 в. был спортсмен из Соединенных Штатов Ральф Роуз. Он получил титул Олимпийского чемпиона и установил рекорд в толкание ядра — 15,54 м. Примечательно, что он был 2 м ростом, а масса его составляла 125 кг.

Техника, используемая спортсменами в то время, была еще совсем примитивна. Ядро толкали скачками, прыгая на одной ноге. Этот способ оставался единственным до 1950 г., но атлеты предпринимали постоянные попытки его совершенствования. Так, они стали сгибать правую ногу в начале разгона и наклонять к ней корпус. Это позволило увеличить путь приложения силы к ядру и скорость разгона, а также снизить потери ускорения. Самые известные имена этого периода — Э. Гиршфельд (Германия) и Б. Уотсон (Соединенные Штаты).

Считалось, что толкание ядра легче дается атлетам, имеющим большой рост и вес. Этот миф развеял афроамериканец К. Фонвилл. Он весил всего 85 кг, однако имел самую большую скорость толкания снаряда. Ему принадлежит и рекорд дальности — 17,68 м.

В 1950 г. американец П. О’Брайен усовершенствовал технику толчка, предложив новое исходное положение для разгона: спиной к направлению движения ядра. За счет этого была уменьшена начальная высота снаряда над поверхностью и увеличена скорость, передаваемая ядру. Использование новой техники в значительной степени увеличило число мировых рекордов, но вскоре советский спортсмен А. Барышников предложил еще более совершенную, вращательную, технику толкания, названную впоследствии по его имени.

Изначально толкание ядра было только мужским видом спорта. Женщины стали участвовать в состязаниях намного позднее. В 1926 г. был установлен первый женский мировой рекорд — 9,57 см. Он принадлежал толкательнице из Австрии Х. Кеплль. С 1938 г. спортсменки получили выход на чемпионат Европы, а с 1948 г. выступают на Олимпийских играх.

С 1960-х гг. бесспорное лидерство на международной арене в толкании ядра завоевали атлетки из СССР и ГДР. Известнейший рекорд того времени установила Н. Лисовская — 22,63 м.

Правила

Основные требования к снарядам и действиям их толкателей таковы:

- Бросок производится из круга диаметром 213,5 см.

- Масса и диаметр снаряда: 7,26 кг и 130 мм — для мужчин, 4 кг и 110 мм — для женщин. Его поверхность должна быть шероховатой.

- У каждого спортсмена есть 6 подходов к выполнению упражнения. Если участников состязаний больше 8, то проводится отборочный этап. По результатам первых трех подходов остаются те 8 человек, кто показал лучшие результаты.

- Ядро необходимо удерживать в области подбородка (шеи), его запрещено смещать за плечи.

- Толкание ядра с места производится одной рукой, без бинтов и перчаток. Если на состязания прибывает травмированный атлет, у которого забинтована рука, решение о том, будет ли он участвовать в поединке, принимает судья.

- Заступать за границы круга запрещено. Бросок не будет засчитан, если спортсмен коснется границы даже краем обуви.

Толкание ядра по технике О’Брайена

Перри О’Брайен — спортсмен из Штатов, вошедший в историю легкой атлетики тем, что в 1950 г. усовершенствовал классическую технику толкания. Его способ получил название «хлест туловищем».

Технику выполнения хлеста можно условно поделить на три этапа:

- Пробный замах.

- Скачок.

- Финальное усилие.

Атлет становится спиной к направлению движения снаряда, размещает ядро у подбородка и отклоняет корпус назад так, чтобы снаряд оказался за границами круга. Из этого положения выполняется скачок назад и ядро резким движением выбрасывается в направлении вперед-вверх. Во время финального усилия ноги легкоатлета максимально напряжены, за счет чего ядру сообщается дополнительное ускорение. На этом и основана эффективность техники О’Брайена. С ее помощью автор поставил 10 новых рекордов, достигнув показателя дальности в 19 м.

Описанный способ был положен в основу современной техники метания и упражнений для физподготовки. Он пользуется особой популярностью среди женской половины российских и европейских легкоатлетов-толкателей.

Вращательная техника

Представляет собой сочетание техник метания диска и толкания ядра О’Брайена. В ней тоже можно выделить отдельные этапы:

- Исходное положение.

- Замах.

- Скачок.

- Финальный разгон.

Исходное положение толкателя — спиной к направлению полета ядра, корпус прямой, вес тела перенесен на левую правую ногу. Снаряд удерживается правой рукой, а левая рука располагается в области шеи. Из этого положения выполняется замах — корпус наклоняется вперед, скручивается направо, плечи расположены параллельно поверхности земли. Далее, аналогично способу О’Брайена, спортсмен быстро выпрямляет ноги. Затем выполняет скачок — отталкивается правой ногой и движется в направлении полета снаряда, как бы вращаясь, удерживая при этом наклон корпуса. Главным условием продуктивности этого этапа выступает скорость, а сам скачок должен быть низким. Это обеспечивает эффективность финального усилия.

Финальный разгон выступает наиболее трудным этапом, поскольку на нем необходимо нарастить скорость снаряда. Толкание ядра выполняется в момент, когда туловище атлета полностью развернулось по направлению броска, при этом работа со снарядом происходит в виде вращения.

Данный способ броска признается более эффективным по сравнению с «хлест туловищем», так как для его выполнения необходимо больше силы, а значит, возрастает и скорость ядра. Но присущи вращательной технике и недостатки. Например, сложность — порой у атлетов не выходит своевременно выпрямить ноги и толчок получается слишком слабым, что, соответственно, негативно влияет на показатель дальности.

Чтобы добиться идеальной формы для идеального броска, атлеты-метатели напряженно тренируются с ноября по апрель. А с мая по октябрь проходит период состязаний. Даже отдых у спортсменов активный: это спортивные игры и упражнения на тренировку мышц. Все это способствует достижению наилучших результатов.

Источник

Техника толкания ядра

Техника толкания ядра [ править | править код ]

Толкание ядра относится к ациклическим скоростно-силовым упражнениям, у которых разбег выполняется двумя способами: «скачком» или «поворотом», а финальная часть — путем выталкивания снаряда одной рукой от плеча.

Способ толкания «скачком» более прост по координационной структуре и на овладение им требуется меньше времени, чем «поворотом». Поэтому при начальном обучении рекомендуется разучивать данный способ метания, который проанализирован в настоящем издании.

Весь процесс метания условно можно разделить на фазы, которые взаимосвязаны и последовательно переходят одна в другую (Рис. 1). В предварительной части (разбеге) это: держание снаряда, исходное положение, предварительные движения (замах «группировка»), разгон—скачок. В финальной части: финальное усилие и удержание равновесия после выпуска снаряда.

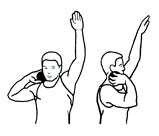

Держание снаряда. Ядро держат у надключичной впадины кистью правой руки (в дальнейшем будет рассматриваться техника движения для спортсменов,у которых сильнейшая рука — правая), на основных фалангах указательного, среднего и безымянного пальцев. Мизинец и большой палец придерживают снаряд сбоку (Рис. 2). Локоть отведен в сторону-вперед (Рис. 3).

Исходное положение. Метатель располагается в противоположной сегменту части круга, спиной по наравлению последующего скачка. Вес тела равномерно распределен на правой стопе, левая нога отставлена назад на 0,5 — 1 ступню и касается опоры носком. Туловище прямое, взгляд направлен прямо вперед. Левая рука поднята вверх-вперед и отведена немного в сторону.

Предварительные движения («замах», «группировка»). Из исходного положения путем одновременного наклона туловища вперед до горизонтали и подъема левой ноги назад происходит «замах». После этого метатель переходит в фазу «группировки». Туловище продолжает наклоняться вперед к бедру правой ноги (почти касаясь ее), которая, в свою очередь, сгибается в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах до положения прямого угла в коленном суставе. Вес тела перемещается на переднюю часть правой ноги. Левая рука свободно опускается вниз. Положение головы по отношению к туловищу почти не меняется. Все звенья тела группируются к опорной ноге — это положение является исходным для выполнения разгона-скачка. В данный момент важно сохранить равновесие к последующей фазе.

Разгон—скачок. Скачок начинается с махового движения левой ноги в сторону сегмента за счет разгибания в тазобедренное и коленном суставах. В начале маха необходимо немного удержать тело над опорной ногой. В конце маха осуществляется быстрое раз-ведение бедер. Таз посылается вперед за счет распрямления правой ноги в коленном суставе и переката ее с носка на пятку. Плечи в этот момент отстают от таза. При разведении бедер мышцы задней поверхности опорной ноги напряжены, что является условием для быстрого подтягивания ее голени и постановки на опору.

После своевременного отталкивания спортсмен переходит в безопорную фазу. Правая нога сгибается в коленном суставе и быстро, скользящим движением, переставляется в середину круга под тело спортсмена. Во время безопорной фазы, которая должна быть быстротечной, происходит некоторое сближение бедер. Перед постановкой на опору правая стопа поворачивается носком влево на 45—90° и Ставится на переднюю наружную часть. Вместе с постановкой правой ноги таз также поворачивается влево, а ось плеч не меняет своего положения по отношению к направлению скачка. В итоге оказывается, что ось таза «обгоняет ось плеч на угол, равный приблизительно 90°. Этим движением происходит необходимое растягивание мышечных групп, которые в дальнейшем разгибают и поворачивают туловище во время финального усилия. После постановки правой ноги левая быстрым движением ставится к сегменту на переднюю внутреннюю часть стопы влево от линии скачка (на расстояние от нее не более половины размера стопы). Ноги на опору ставятся упруго с небольшой амортизацией. При постановке стоп вес тела метателя располагается над правой ногой. Ядро максимально удалено от точки вылета, и проекция его тяжести находится за правой частью таза спортсмена.

Финальное усилие. После принятия метателем двухопорного положения начинается фаза финального усилия. Правая нога, разгибаясь в коленном суставе и поворачиваясь налево, выдвигает таз вперед и продвигает его в сторону толкания. Это движение начинается со стопы путем поворота или разгибания ее на передней части. Важным условием здесь становится минимальная потеря приобретенной в скачке горизонтальной и вертикальной скорости. Коленный сустав левой ноги вначале немного сгибается, потом упруго удерживается в этом состоянии до поворота метателя в положение грудью по направлению толчка. Туловище и плечевой пояс в процессе поворота отстают от таза, это усиливает растягивание косых мышц живота. Вращательное движение ног и таза прекращается, когда его фронтальная ось занимает перпендикулярное направлению броска положение, а туловище и плечевой пояс продолжают активно поворачиваться до достижения грудью положения в сторону выталкивания ядра. Затем левая сторона тела метателя останавливается, и толчок снаряда выполняется мощным разгибательным движением правой руки в локтевом суставе синхронно с продвижением одноименного плеча вперед. Ось вращения системы «метатель—снаряд» в это время проходит через стопу левой ноги, левые части таза, туловища и левое плечо. Выталкивание снаряда осуществляется одновременно с выпрямлением левой ноги и туловища. Остановка левой части туловища способствует ускорению его правой части. Кисть правой руки активно воздействует на снаряд в момент его выпуска. Левая рука к этому моменту движется по направлению вверх-влево-вниз, что способствует большему растягиванию грудных мышц, участвующих в финальной фазе броска. Положение и движение головы обусловливаются взглядом, направленным в сторону броска.

Удержание равновесия. После выполнения броска метатель путем быстрой смены положения ног (перескоком) упирается правой стопой в сегмент и стремится, противодействуя инерции, сохранить равновесие и в соответствии с правилами соревнований удержаться в круге.

Варианты техники толкания ядра «скачком». В способе толкания ядра «скачком» имеется два стиля выполнения фазы финального движения, которые определяются способом и направлением движения правой ноги во время финального усилия.

Первый стиль — поворотно-выпрямляющий. Суть его заключается в том, что толкание ядра происходит в большей степени за счет мышц, поворачивающих туловище (как финальное движение при метании диска).

Второй — выпрямляюще-поворотный. В данном случае финальная часть толкания осуществляется в большей степени за счет движения мышц передней поверхности туловища (движение содержит элементы финального усилия, как при метании копья).

Заметки тренера [ править | править код ]

Толкание ядра было зарегистрировано документально еще в 632 г. до н. э., и, честно говоря, с тех пор изменилось немногое. Мы рады этому. Это такой чистый спорт, элегантный в своей простоте. Здесь на успех не влияет ни оборудование, ни фактор удачи. Толкание ядра заставляет спортсмена выступать против чистой массы и в буквальном смысле заставляет раскрыться границы силы, сосредоточенности и способностей человека.

Ограничение в пространстве двухметровым кругом заставляет вас вырабатывать не скорость, а технику для максимизации центробежной силы. Вы должны быть достаточно сильны, чтобы поддерживать вес и силы, на него действующие, когда вы кружитесь в полуприсяде. Это вращение дает вашему телу огромный крутящий момент, вы испытываете дополнительный стресс. Вы должны быть гибким, быстрым, иметь хорошую координацию, удерживать равновесие и быть сосредоточенным. Энергия, которую вы должны приложить к ядру, идет от ног (стопы, икры, бедра) и спины. Когда эта энергия доходит до плеча, она вырывается через руку. Вы как катапульта посылаете ядро по траектории. Просто. и в то же время чертовски сложно.

Травмы происходят из-за ошибок в технике исполнения. При кружении наиболее частыми являются растяжения мышц и спазмы спины. При выталкивании ядра чаще всего наблюдаются растяжения ягодичных и бедренных мышц, мышц живота и косых мышц (идущих от ребер к тазу).

Тренировки должны включать упражнения на аэробику, так как сам этот вид спорта немного дает развитию сердечно-сосудистой системы. Необходимо добавить и упражнения на развитие гибкости, что усилит ваши возможности начинать вращение из позиции полуприсяда, раскрутиться, толкнуть ядро и вернуться в нормальное положение, не получив травмы. Упражнения с тяжестями помогут вам при удержании равновесия. Помните, что при толкании ядра особо задействованы одна нога и толкающая рука. Вторые рука и нога будут не такими сильными, и на них следует обратить внимание. Тренируйтесь под руководством опытного тренера, понимающего этот вид спорта и то, чего он требует от спортсмена. И делайте все с умом.

Источник