Гидропосев газона: инструкции и особенности жидкого газона

Гидропосев газона — отличный вариант озеленения и благоустройства территории. Он позволяет скрыть все неровности и перепады, создавая привлекательный дизайн. Выбирая для своего участка жидкий газон, важно соблюсти все инструкции при заливке, чтобы получить лучший результат.

Особенности и достоинства наливного газона

Благодаря их разработке удалось облагородить самые болотистые и скалистые области, где сложно стелить обычные покрытия. Технология такой разработки весьма проста.

Специальный раствор под сильным напором воды начинают распылять на обрабатываемом участке. Состав смеси идеален для быстрого прорастания травы.

После распыления компонентов наверху грунта создается небольшая корочка, которая будет защищать засеянную площадь от неблагоприятных климатических условий и вымывания водой.

К основным достоинствам наливного участка относятся следующие моменты:

- все семена и питательные вещества распределяются равномерно, обеспечивая ровное покрытие;

- быстрые сроки прорастания и отличная всхожесть даже в неподходящей почве;

- все семена засеиваются одновременно, что гарантирует одновременную всхожесть;

- благодаря специальному составу все семена сразу протравливаются от вредителей;

- минимальная подготовка дачного участка, достаточно убрать мусор и сорняки;

- подходит для засеивания сложных рельефных участков;

- подавляет рост сорняковой травы;

- огромный выбор посевного материала;

- доступная стоимость проекта, особенно при использовании ручных распылителей;

- возможность сделать газон самостоятельно без привлечения ландшафтного дизайнера.

Где применяется?

Изначально гидропосев травы активно применялся в промышленности. Таким образом засевались дорожки и пустые места самолетных полос в аэропортах. Но сейчас подобное покрытие используется также в следующих сферах:

- для облагораживания дорожных обочин, городских улиц и парковых зон;

- для благоустройства газонного покрытия на спортивных объектах, в том числе футбольных полях;

- при необходимости обеспечить защиту почвы от вымывания и выветривания;

- на участках после пожара или вырубки лесов для быстрого залечивания почвы;

- в дизайне дачных и придомовых участков.

Гидропосев газона — отличный способ, чтобы укрепить любые откосы, в том числе у дорог или мостовых. Благодаря клейковине и близкому срастанию образуется дернина, которая не дает почве ползти вниз. Даже сильные дожди не могут испортить сделанное покрытие. Нередко такой тип газона используется на площадках, где раньше были свалки или стояли тяжелые конструкции.

Подойдет жидкий газон и для фермеров, занятых в разведении птиц или некрупных животных. Его можно применять в качестве подсева, как только старая трава будет выедена или вытоптана. Несмотря на рекомендацию сеять газон весной, при необходимости его разрешается заливать до начала осени, когда живности нужна свежая трава.

Иногда дачники используют гидропосев, чтобы создать креативные элементы на своем участке. Они поливают крупные гипсовые статуи, декорируют кирпич и даже заборы. После прорастания травы получаются интересные ландшафтные решения.

Состав смесей

При самостоятельном приготовлении следует тщательно подбирать компоненты. Жидкий газон — многокомпонентен, поэтому его так важно хорошо перемешать, чтобы получить максимально однородную массу.

Основными составляющими наливного газона являются следующие:

- мульча, полученная из отходов древесины или целлюлозы;

- специальный краситель, он абсолютно безопасен для экологии и не наносит вреда другим растениям на участке;

- гидрогель, он позволяет не высыхать семенам и не перегреваться из-за перепада температур;

- клейковина, необходима для склеивания семян для защиты от чрезмерного рассеивания при распылении и для создания корочки, которая не даст птицам или неблагоприятным климатическим условиям уничтожить посевы;

- качественные удобрения, подкормка и вещества против насекомых и заболеваний;

- непосредственно семена газонной травы.

Промышленные составы предлагаются в двух формах — в уже смонтированных системах или в сухом виде. В первом случае приобретаются специальные баллоны под сильным давлением. Чтобы распылить семена, потребуется только подсоединить шланг с водой. При использовании сухих смесей потребуется самостоятельно добавить еще семена, воду и мульчу.

Рецепт

Для приготовления смеси на 100 кв. м. участка потребуются следующие компоненты:

- семена овсяницы красной или полевицы белой — 2 кг;

- смесь из удобрения, стимулятора роста и гербицидного вещества — их берут в одинаковом соотношении общей массой 2-5 кг, окончательное количество зависит от качества почвы;

- мульча — 4-12 кг, ее также добавляют с учетом качества почвы;

- гидрогелевая добавка — 100 г;

- клейковинная масса — 500 г, подойдет сухая глина;

- вода — 60-100 л, точное количество зависит от того, сколько было взято мульчи и удобрений.

Клеющий компонент добавляют самым последним. При помощи рук требуется перемешать все ингредиенты.

Большие объемы разрешается мешать при помощи строительного миксера. В промышленных масштабах смесь замешивают в бетономешалках.

После замеса требуется дать жидкому газону хорошо настояться. Обычно его оставляют отдыхать на всю ночь, чтобы семена хорошо набухли и впитали достаточное количество влаги.

Помимо этого, посевной материал отлично вбирает стимуляторы, благодаря чему начинает прорастать уже в первые сутки. Это и дает возможность наслаждаться красивым видом участка уже в течение первого месяца после засевания.

Технология монтажа

Распыление происходит в несколько этапов:

- Заливать участок требуется весной, когда воздух прогреется примерно до температуры +10 градусов. Желательно, чтобы в ночное время больше не было морозов.

- Обрабатываемый участок следует тщательно очистить, убрав все ветки, камни и сорняковую траву. Большие камни можно сделать частью ландшафтного дизайна.

- Всю землю следует немного вскопать и хорошо прорыхлить, чтобы дать приток воздуху.

- Одновременно с этим убираются лишние корни растений и другой мусор. Сильную каменистую почву рекомендуется обогатить, подсыпав 5-10 см хорошей земли.

- Небольшие участки разравнивают при помощи граблей, большие территории обрабатывают специальной техникой.

- Обязательно во время разрыхления используйте хорошие удобрения. Самый лучший вариант — органика.

- После обработки участка производится подготовка смеси для распыления.

- Следующий этап — распыление. Для этого применяют ручные распылители или специальные вибронасосы.

- Требуется подобрать такую насадку, которая позволит свободно выходить семенам с клейковиной. Если выход узкий, его можно расширить при помощи дрели.

- Распыляют газон в произвольном порядке, краситель позволит увидеть те места, которые еще не были засеяны семенами. Это помогает избежать проплешин после прорастания.

- Первый полив территории производится через две недели после засевания. Корочка из клейковины хорошо сохраняет воду, поэтому раннее увлажнение может навредить.

- Еще через две недели участок следует поливать ежедневно, если нет естественных осадков.

Источник

GardenWeb

Устройство газонов

Значение газонов и их классификация

Газоном называется территория, покрытая многолетними травянистыми растениями, образующими плотный почвозащитный покров. Газон является основным фоном насаждений — деревьев и кустарников, травянистых и цветочных растений. Доброкачественный газон с плотным травостоем — не только неотъемлемый художественный элемент объекта, он играет важную санитарно-гигиеническую роль, задерживая большое количество пыли, регулируя температуру и влажность воздуха. Газон оказывает и благоприятное психологическое воздействие на человека: сочный зеленый и ровный травяной покров «снимает» напряженное состояние, вызывает чувство успокоения.

Газоны широко применяются в практике зеленого строительства. В зависимости от использования газоны подразделяются на декоративные, спортивные и специального назначения. Газоны специального (функционального) назначения устраивают на аэродромах, откосах шоссейных и железных дорог, на откосах гидротехнических сооружений. Спортивные газоны создаются на стадионах, ипподромах, спортивных площадках. Декоративные газоны являются неотъемлемой частью всех объектов озеленения.

В зависимости от месторасположения на объекте озеленения декоративные газоны, в свою очередь, подразделяются на партерные, обыкновенные и луговые.

Партерные газоны обычно создаются в главных, наиболее важных узлах архитектурно-планировочных композиций парков и садов, в скверах, перед входами в общественные здания, около памятников, скульптурных групп и т. п. в форме прямоугольника, квадрата, круга. Долголетние травы, применяемые для партерных газонов, должны в течение всего периода вегетации образовывать низкий густой травостой с однотонной окраской. Таким требованиям отвечают многолетние низкорослые злаковые травы с тонкими стеблями, относительно узкими листьями, обладающие высокой интенсивностью кущения. Для партерных газонов применимы такие виды злаковых трав, как овсяница красная, мятлик луговой.

Обыкновенные садово-парковые газоны составляют наибольшую часть травяного дернового покрова объектов озеленения. Эти газоны должны быть декоративны и устойчивы к механическим повреждениям. Хорошего качества обыкновенные газоны создают из злаковых трав: мятлика лугового, овсяницы красной, полевицы белой, райграса пастбищного.

На юге СССР в районах с жарким летом для создания обыкновенных газонов рекомендуется применять полевицу волосовидную, овсяницу овечью, житняк, костер безостый, паспалум двухрядный, гребенник.

Луговые газоны занимают пространства лесо- и лугопарков. Они могут быть созданы путем улучшения существующих травостоев, поверхностной обработки дернины и подсевом соответствующих травосмесей. По видовому составу луговые газоны могут быть представлены разнотравьем, включающим злаковые виды и бобовые, такие, как клевера красный, белый и гибридный, люцерны синюю и желтую, эспарцет посевной, лядвенец рогатый.

В больших парках и лесопарках, на полянах и лужайках можно устраивать цветущий газон, засевая его маком, васильками, алиссумом, иберисом, льнянкой и маргаритками. При подборе трав необходимо помнить, что устойчивость и декоративность газонов любого типа определяется условиями среды и биологическими особенностями растений.

Лучший дерновый покров образуется из злаковых видов трав, которые имеют так называемый корневищный тип кущения и сильно развитые корни. Среди трав встречается также смешанный — корневищно-рыхлокустовой тип кущения. К злакам корневищного типа относятся мятлик луговой, овсяница красная, полевица, пырей ползучий, костер безостый, к злакам рыхлокус-тового типа — райграс, а смешанного — разновидности мятлика лугового, овсяницы красной, полевицы обыкновенной. Наилучшими являются злаки корневищно-рыхлокустового типа кущения, которые образуют прочную, упругую и связную дернину.

Наиболее устойчивым и декоративным является газон из мятлика лугового, однако его очень трудно создать: семена мятлика мелкие, замедленно всходят, а быстрорастущие сорняки ухудшают условия прорастания семян мятлика. Именно поэтому мятлик смешивают с травами, семена которых всходят довольно быстро и дружно — с райграсом и овсяницей. Под покровом всходов райграса всходы мятлика неплохо развиваются, постепенно захватывая весь участок. Райграс менее долговечен, чем мятлик, и постепенно выпадает из травостоя. Мятлик — долголетний злак, и при надлежащем хорошем уходе из него создается плотный травянистый покров, так называемый «мятлико-вый луг».

Газоны создаются следующими способами: посевом семян, дернованием, вегетативным размножением. Разновидностью способа посева является гидропосев с помощью специальной гидравлической установки.

Устройство газонов способом посева семян

Подбор травосмесей и нормы посева. В зависимости от типа газона и его назначения существуют различные приемы создания газона способом посева. Обыкновенные газоны и газоны спортивного типа, газоны на полянах для массового гулянья и лужайках лесо- и лугопарков обычно создаются путем высева смеси семян различных видов. Газоны, созданные из смеси семян трав, при надлежащем уходе получаются устойчивыми к вытаптыванию, с красивым по окраске дерновым покровом.

Под дерновым покровом понимается обычно верхний покров почвы, пронизанный корнями злаковых трав на глубину от 5 до 12 см и включающий вегетативные побеги этих трав. Дерновый покров, или дернина, является «закрепителем» почвы, ее защитным компонентом. Дерновый покров образуется в результате многолетнего роста и развития злаковых трав. Так, после посева должно пройти по крайней мере 2—3 года, чтобы образовалась прочная и связная дернина.

Для создания партерного газона необходимо применять один или два вида трав, имеющих одинаковую структуру и окраску надземных органов. С целью получения травяного дернового покрова газона, отвечающего тем или иным требованиям, установлены нормы высева семян на единицу площади территории. Расчетная норма высева семян N определяется в килограммах на 1 гектар. Чтобы определить норму высева, необходимо учитывать площадь питания на одно семя. Для быстрорастущих крупностебельных видов трав площадь питания на одно семя составляет 2—4, для мелкостебельных — 1—2 см2. Следует учитывать, что такая площадь питания необходима только на первый период роста всходов. В дальнейшем этой площади для растения будет мало, так как начнется естественный процесс частичного самоизреживания растений, частичного срастания, переплетения корней. В результате самоизреживания часть растений погибает, а остаются самые выносливые и наиболее отвечающие условиям местообитания.

Кроме площади питания, для определения нормы высева необходимо знать хозяйственную годность семян каждого вида и количество семян в одном килограмме.

Как уже говорилось, для создания обыкновенных газонов надо подготовить травосмесь, куда должны войти три-четыре вида трав. Причем берутся такие виды трав, которые хорошо произрастают совместно друг с другом и развивают прочный дерновый покров.

Наукой разработаны и практикой установлены различные рецепты травосмесей в зависимости от условий местообитания. При составлении травосмесей основным показателем является процентное участие данного вида. Процент содержания отдельных видов газонных трав в смесях берется в зависимости от полной весовой нормы семян каждого вида на единицу площади (при чистых посевах).

Пример. Необходимо определить количество семян, потребное для создания обыкновенного газона на 1 га территории.

Исходные данные: применяется травосмесь, состоящая из 50% мятлика лугового (при хозяйственной годности 50%), 30% овсяницы красной (при хозяйственной годности 60%) и 20% райграса пастбищного (при хозяйственной годности 80%).

С целью улучшения структуры почвы и укрепления дернового покрова в травосмеси спортивного газона вводят ползучую форму клевера белого. Устойчивые газоны на полянах и лужайках для массовых гуляний и народных мероприятий создаются такими же травосмесями, как и для спортивных газонов.

Подготовка основания для газона. Создание высококачественного декоративного газона требует осуществления целого комплекса различных работ, которые должны быть проведены на высоком агротехническом уровне и с соблюдением строгой последовательности.

Очень важным этапом является подготовка основания (или почвенного ложа) под газон. Подготовка основания складывается из подготовки подпочвенного слоя и корнеобитаемого почвенного слоя. Лучшими подпочвами для газонов являются средне- и легкосуглиннстые или супесчаные почвы. Для хорошего произрастания трав почвы должны быть водо- и воздухопроницаемыми и в то же время достаточно связными. В чисто песчаный подпочвенный слой для придания связности и повышения водоудерживающей способности следует добавлять торф и суглинистый грунт. В глинистый подпочвенный слой надо добавлять песок и торф, что улучшает водо- и воздухопроницаемость.

Структура почвы должна быть пористой, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням растений для оживления деятельности микроорганизмов. Опыт показывает, что чрезмерное уплотнение почвы ведет к образованию поверхностной корневой системы и развитию слабой дернины. Почва должна иметь слабокислую реакцию, порядка 5,5—6,5. Если почва чрезмерно кислая, проводится ее известкование.

До начала работ по улучшению физических свойств подпочвы необходимо снять и складировать верхний плодородный слой. Перед завозом растительной земли для устройства газона подпочвенный горизонт разрыхляют на глубину не менее 10— 15 см. Этот агротехнический прием обеспечивает хорошую взаимосвязь частиц подпочвы и насыпного слоя растительной земли, уничтожает сорняки, сохраняет влагу, что в целом благоприятно отражается на росте и развитии травостоя. После внесения соответствующих добавок, перемешивания и рыхления необходимо осуществить тщательную планировку в соответствии с проектом.

Вторым этапом создания газона является подготовка корне-обитаемого почвенного слоя из расстилаемой по поверхности растительной земли. Если существующий слой малоплодороден, его необходимо улучшить путем внесения удобрений и добавок (доломит, известь). Верхний слой необходимо тщательно очищать от камней и мелкого мусора. Толщина верхнего слоя почвы для декоративных газонов должна быть не менее 15 см, а для спортивных — 25—30 см.

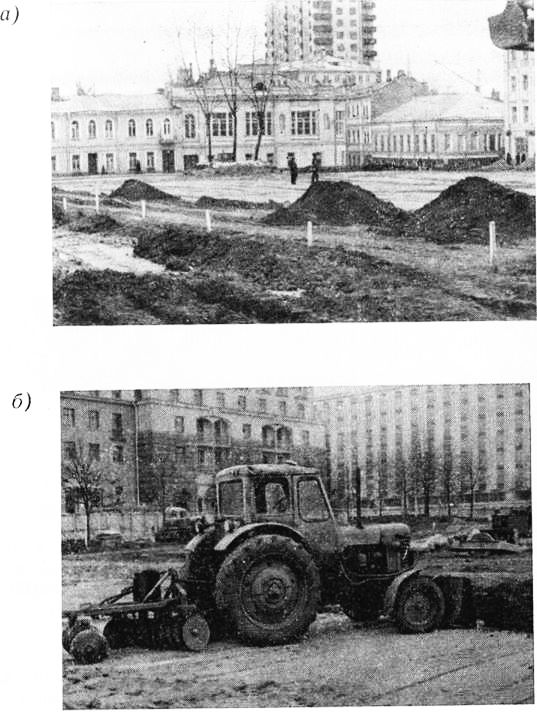

Растительную землю подвозят на легких транспортных средствах (например, тракторе типа ДТ-20 с прицепной тележкой), так как тяжелые автомашины чрезмерно уплотняют основание под газон, а это плохо отражается на росте трав. Растительную землю для верхнего корнеобитаемого слоя завозят в необходимом объеме, равномерно распределяют по всему участку и планируют с помощью планировочных механизмов (рис. 1,а, б).

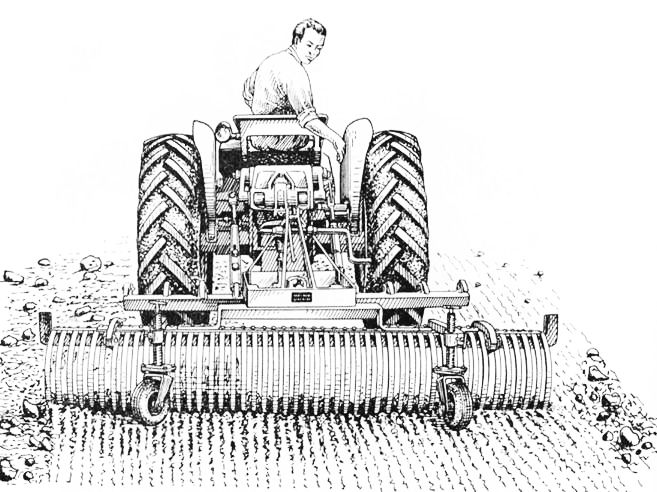

Комья почвы следует тщательно размельчать, причем величина отдельных комочков должна составлять не более 1—2 см. После планировки в соответствии с предварительными анализами вносят основные удобрения (органические и минеральные), равномерно их рассеивают по поверхности и заделывают в почву боронами на глубину 3—5 см. Заделка удобрений и мелкая разделка почвы на небольших участках могут осуществляться с помощью грабель вручную. Для этой цели на больших участках можно приспособить навесные грабли пружинного типа на тракторе (рис. 2).

Хороший результат получается при внесении сульфата аммония (17—25 г на 1 м2), суперфосфата гранулированного (30— 50 г на 1 м2) и хлористого калия (10—15 г на 1 м2). Соотношения отдельных веществ можно менять в зависимости от химического анализа почвы, ее реакции и наличия питательных веществ. Разрыхлять почву необходимо с целыо получения мелкокомковатой структуры, вычесывания мелкого мусора и окончательного предпосевного выравнивания поверхности участка. Это способствует получению высокого качества декоративного газона и создает нормальные условия для работы газонокосилок.

После разделки и програбливания верхний слой уплотняют катком весом не менее 400 кг с шероховатой поверхностью (ребристой или игольчатой), с тем чтобы на почве не образовалось поверхностной корки после дождя (рис. 3) Вся поверхность основания после такой обработки получается как бы «мелкошероховатой» и в то же время очень ровной.

После проведенной подготовки посев лучше всего осуществлять дней через 10—12. За это время прорастут сорняки, в ряде мест обнаружится просадка почвы, которую можно быстро ликвидировать путем подсыпки землей. Перед посевом семян весь участок необходимо продисковать, чтобы ликвидировать сорняки. В жаркую и сухую погоду перед посевом почвенный слой увлажняют на глубину 15—20 см*. Влажность почвы перед посевом, особенно во время жары и засухи, должна быть не менее 60% от ее полной влагоемкости.

Работы по посеву семян. Оптимальным сроком посева считается третья декада апреля, после того как оттаяла и достаточно просохла почва. Весной дружно прорастают семена многих видов трав, таких, например, как мятлик и полевица, имеющих довольно низкую хозяйственную годность и небольшой запас питательных веществ. При прорастании семена расходуют много воды, поэтому почва должна быть достаточно влажной. Приемлемым сроком посева является конец августа (совпадающий с посевом озимых). После посевов осенью семена успевают прорасти, а молодые всходы — укорениться. В массовом зеленом строительстве семена высевают в течение всего периода вегетации. Посев лучше всего осуществлять в безветренную сухую погоду при температуре воздуха не ниже 14—15° С.

В южных областях с короткой зимой оптимальными сроками посева могут быть осенние (сентябрь, октябрь) и весенние (март). В степных районах с засушливым летом лучше высевать семена к началу периода выпадения осадков.

Посев семян осуществляется либо вручную (на небольших участках), либо с помощью специальных высевающих агрегатов, установленных на малогабаритных тракторах. В зарубежной практике для посева используются самоходные машины, которые имеют бункер для семян с высевающим аппаратом, пружинные грабли для заделки семян в почву и решетчатый каток для укатки посевов. Широко распространена машина фирмы «Ма-riba», которая осуществляет посев с одновременным разбрасыванием удобрений, а также укатку и заделку их в почву (рис. 4).

Сотрудниками МЛТИ сконструирована сеялка марки МЛТИ-РГС в агрегате с трактором Т-25. Она имеет несложную конструкцию: на раме основания смонтированы вращающийся бункер для семян и дисково-лопастной высевающий аппарат. В комплект входят грабли для заделки и решетчатый каток для прикатки.

Семена следует высевать полосами, в два приема по взаимно перпендикулярным направлениям (вдоль и поперек участка). Сначала рекомендуется посеять крупные семена, входящие в травосмесь, а затем мелкие. Если семена в травосмеси одинаковы по величине, их смешивают и только тогда высевают.

В зависимости от размера семян, характера почвы, погодных условий и сроков посева семена заделывают в почву на глубину от 0,5 до 3 см. Мелкие семена (мятлик, полевица) необходимо заделать на 0,5—1 см, более крупные семена (овсяница)—на 2—3 см. Во влажный период года на тяжелых почвах семена заделывают мельче, а в жаркий и сухой период года — глубже.

Заделка семян — очень важная агротехническая операция, создающая благоприятные условия для прорастания и предохраняющая посевы от выклевывания их птицами, сдувания ветром и т. п. Заделку семян можно осуществлять совместно с мульчированием сухой торфяной крошкой по поверхности участка.

У различных видов трав появление первых всходов происходит не одновременно: семена мятлика всходят через 15—17 дней после посева, семена овсяницы —через 12—14, райграса-—через 9—10 дней.

Укатка — одна из заключительных операций. После посева поверхность участка необходимо прикатать катком весом 200 кг. Легкое уплотнение почвы обеспечивает «подтягивание» влаги по капиллярам к семенам, а это создает условия для их быстрого прорастания. Необходимо, чтобы каток имел ребристую или решетчатую поверхность. Особенно важно соблюдать это на суглинистых почвах во избежание образования поверхностной корки. Укатывают посевы полосами с перекрытием следа.

Уход за посевами. Большое значение имеет своевременный уход за посевами и всходами трав, который заключается в поливе, прополке сорняков и скашивании. При недостатке влаги в почве посевы и всходы необходимо поливать ежедневно утром и вечером (16 л на 1 м2). При этом необходимо соблюдать главное требование — мелкокапельное распыление воды и равномер ное распределение ее на поверхности участка. Полив осуществляется с помощью дождевальных переносных установок (типа КДУ) и поливомоечных машин.

При появлении массовых всходов становятся заметными участки, где травы не взошли. В таких местах необходимо выполнить подсев, причем теми же видами трав, которыми был засеян весь участок.

Первое скашивание трав осуществляется после того, как травостой достигает высоты 12—15 см,— обычно после начала кущения трав, когда молодой газон окрепнет; через 30—35 дней после посева начинается кущение трав мятлика лугового, через 25—30 — овсяницы красной и через 20—25 дней — райграса пастбищного. После первого скашивания работы по устройству газона заканчиваются и начинается уход за ним.

Особенности устройства газонов способом дернования

Создание газонов способом дернования применяется при закреплении откосов и склонов, при устройстве бровок дорожек, ремонте различных ответственных участков объекта озеленения. Источниками дерна являются участки культурного газона, лучшие участки с хорошей дерниной на лугах и специализированные хозяйства по выращиванию дерна.

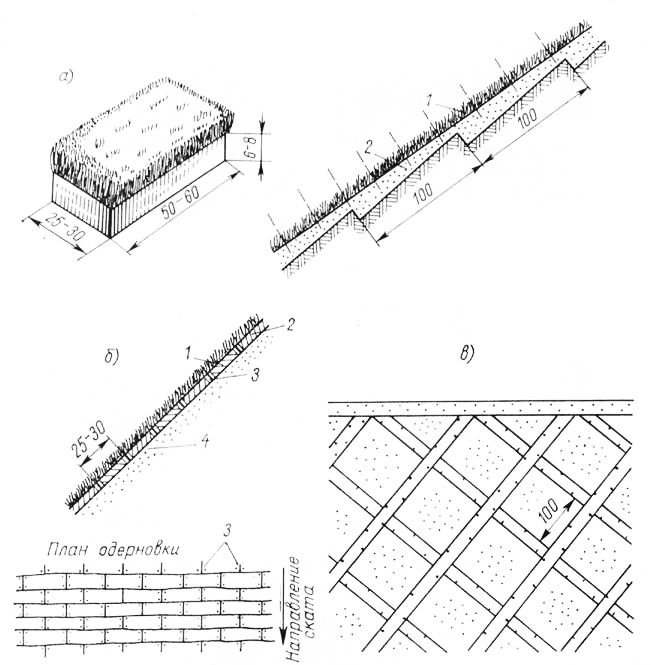

Дернину нарезают с помощью дернорезов полосами шириной 25—30, толщиной 6—8 и длиной 50—60 см, скатывают в рулоны или складывают в штабеля и грузят на автотранспорт. В штабелях дернина может храниться 1—2 дня. При складировании дернины отдельные куски стыкуют землей к земле, а травой— к траве. Способ дернования наиболее распространен при устройстве и закреплении откосов на склонах. На крутых склонах основание делают уступами (рис. 5,а), для того чтобы прочнее держался насыпаемый слой растительной земли. Толщина этого слоя должна быть не менее 10 см. Дерн укладывают на тщательно подготовленной и спланированной поверхности откоса либо «всплошную» (рис. 5, б), либо «в клетку» (рис. 5, в). При сплошной укладке ленты дерна укладывают снизу вверх, перпендикулярно падению откоса чередующимися швами, как кирпич при кладке стен. Дернины плотно подгоняют друг к другу, а на более крутых склонах (1 : 1,5) их пришпиливают колышками заподлицо. Швы засыпают почвой и засевают семенами трав для быстрого срастания кусков дернины и образования сплошного покрова. Вдоль бровок необходимо укладывать длинные ленты дерна. После укладки дернины и засева швов участок обильно поливают, особенно первые 15—20 дней, пока не появятся молодые побеги.

При одерновке откосов «в клетку» размер клеток принимают в пределах 1,0×1,0—1,5X1,5 м. Сначала лентами дерна укрепляют верхнюю и нижнюю бровки откоса. По нижней бровке сплошь выкладывают три полосы дерна, по верхней — одну. Затем укладывают ленты дерна по склону под углом 45° к бровке с таким расчетом, чтобы при их пересечении был образован угол в 90°. Каждую ленту крепят деревянными шпильками длиной 20—30 см, имеющими поперечное сечение 2X2 см. Колышки забивают через каждые 40 см. Готовую «клетку» засыпают растительной землей и засевают семенами газонных трав тех же видов, из которых получен дерн.

Сплошная одерновка применяется обычно на откосах с легкими почвами, одерновка «в клетку» — на откосах небольших высоты и заложения (1 :2). Если высота откоса более 3 м, то по поверхности склона укладывают специальную опалубку из досок толщиной 2,5—4 см, шириной 15 см и длиной не менее 1,5 м. Размер клетки составляет 1,5×1,5 м. Опалубку с помощью заостренных кольев прикрепляют к полотну откоса. В «клетки» засыпают растительную землю, в которую высевают семена газонных трав.

Одерновка участков откосов и обыкновенных газонов является дорогим способом устройства газонов — в среднем 1,6—2 руб. за 1 м2. Однако следует считать, что этот способ весьма перспективен, если учесть развитие специальных хозяйств по производству дернины.

Торфодерновые ковры. В нашей стране начинают применять дерн, искусственно выращенный на торфяной подстилке. Для выращивания дерна может быть использован верховой слабо-разложившийся торф, имеющий кислую реакцию. В такой торф необходимо добавить удобрение, известь или доломит (в зависимости от его кислотности). Так, по разработанным рекомендациям при рН = 4,2-=-4,4 на 1 м3 торфа добавляют 15 кг доломитовой муки, 1,5 кг суперфосфата, 1 кг азотнокислого калия и 0,5 кг аммиачной селитры. Торф с добавками перемешивают и расстилают слоем 4 см на ровном месте по полиэтиленовой пленке или просто по асфальтированной площадке. Затем высевают семена таких трав, как овсяница красная (60% в травосмеси), овсяница луговая (20%) и райграс пастбищный (20%). Если посев осуществляется весной, то, как показывает опыт, дернина будет готова через 10—12 недель.

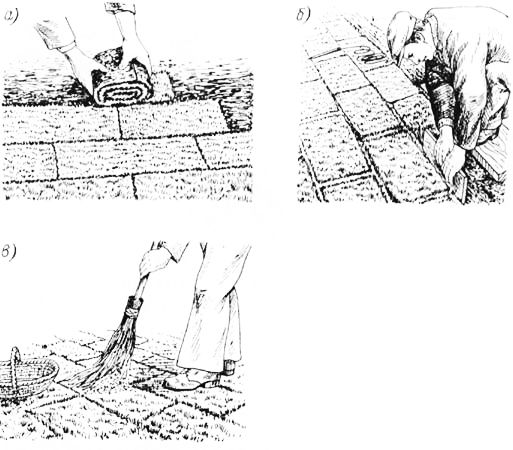

После подготовки дернины ее можно нарезать лентами и скатать в рулоны. Ленты дерна хорошо отделяются от пленки. Хранить в рулонах дерн можно не более двух-трех дней.

При устройстве газонов способом укладки торфодерновых ковров надо придерживаться следующих правил. Сначала участок, подлежащий озеленению, выравнивают, взрыхляют на глубину 10—15 см. В зависимости от потребности в верхний слой почвы вносят удобрения. После подготовки поверхности по ней укладывают и расстилают завезенные ленты дерна, плотно подгоняя их друг к другу. Швы забивают растительной землей (рис. 6). Затем весь участок очищают, прикатывают легким катком и поливают. В течение недели дернина обычно прирастает к почве, а через 15—20 дней, когда высота травостоя достигнет 10—12 см, можно начать скашивание.

Способ выращивания торфодерновых ковров и укладки их на участках, отведенных под газон, разработан и применяется в различных районах нашей страны. Так, этот способ осваивается в Латвии, Ленинграде, Днепропетровске. Стоимость 1 м2 газона, созданного из торфодернового ковра, составляет 80 коп.

Устройство газонов вегетативным способом

За последнее время этот способ получил распространение при озеленении небольших площадок, детских садов, откосов, склонов. Дерновый покров создают путем вегетативного размножения трав-дернообразователей.

Для создания газона вегетативным способом используются такие травы, как полевицы побегообразующая и стелющаяся. В засушливых районах страны, например в Азербайджане, в Крыму, можно использовать травы со стелющимися побегами, такими, как паспалум, цинодон (свинорой) и др. Обычно для этих целей используют корневищные травы, образующие так называемые столоны, стелющиеся и ветвящиеся по поверхности почвы.

Устройство газона заключается в следующем: сначала на специально заложенных маточных плантациях нарезают отдельные кусочки корневищ или надземных ползучих побегов длиной по 3—5 см, затем такие побеги равномерно рассевают по всему подготовленному участку. После рассева побеги необходимо присыпать перегнойной рыхлой землей слоем 2—3 см и укатать участок легким катком (весом до 100 кг). После укатки участок необходимо как следует полить водой, равномерно разбрызгивая ее по поверхности. Примерно через 3—4 недели побеги укореняются, дают поросль и вся площадь начинает зеленеть.

Первое выравнивающее скашивание осуществляют, когда трава достигает высоты 6—8 см. Вообще травостой получается довольно низким, побеги стелются по поверхности почвы и, переплетаясь, образуют сплошной покров, который хорошо переносит различные нагрузки в первый год после посева. Уже через год-два после посева дернина обладает высокими качествами: она получается плотной и прочной.

Маточные плантации закладывают в весеннее время на специально отведенной площади. Здесь квадратным способом (60X60 см) высаживают отдельные укорененные побеги или отдельные дернинки. Почву под такую посадку хорошо разрыхляют, мелко разделывают и удобряют. В течение лета на всей площади образуется большое количество новых столонов и вся поверхность покрывается травой. В конце августа образовавшиеся побеги могут быть уже использованы для рассева по участкам, отведенным под газон. Столонами, собранными с 1 м2, можно создать газон на площади до 20 м2.

Для создания спортивных газонов можно применять полевицу ползучую, высевая отдельные побеги или рассаживая по участку кусочки дернины в шахматном порядке (60X60 см) на соответственно подготовленную почву; через 2 года после разрастания побегов от кусочков дернины в стороны получается хороший сомкнутый дерновый покров.

Укрепление посевов на поверхности откосов

Московским трестом Зеленстрой предложен быстрый способ задернения и укрепления газонных откосов путем покрытия посевов битумной эмульсией. Последняя получается из битума, диспергированного в воде, и придающего ему устойчивость эмульгатора, в качестве которого используют олеиновые мыла, сульфитно-спиртовую барду.

Для защиты посевов применяется эмульсия следующего состава (в %):

битум марки БН-Ш ……………….50

сульфитно-спиртовая барда……………. 5

вода ………………………45

Эмульсия приготовляется путем перемешивания в специальной емкости. В ней подогретый до 110—140 °С битум смешивают с водным раствором эмульгатора, подогретого до 60—90 °С. Готовую эмульсию доставляют в машинах-автогудронаторах и распределяют по засеянной поверхности будущего газона с помощью специального распыливающего устройства. Расход эмульсии составляет 1 л на 1 м2 площади участка. На откосах обработку можно вести как с нижней, так и с верхней бермы.

После нанесения битумной эмульсии на поверхности участка образуется пленка толщиной 0,5—0,7 мм, предохраняющая поверхность от ветровой эрозии, а также от размыва. Главным является то, что пленка создает в почвенном слое микроклимат с оптимальным тепловым и водным режимами, поглощая солнечное тепло и снижая испарение влаги с поверхности. Это создает благоприятные условия для быстрого прорастания семян и создания травостоя. Всходы появляются в среднем на 4—5 дней раньше.

Быстрота появления всходов создает большие преимущества при создании откосов и склонов, подвергаемых воздействию осадков. Технология устройства откосов с применением битумной эмульсии почти не отличается от общепринятой. Планировку и выравнивание полотна откоса выполняют экскаваторами «Ковровец» и «Калининец». Уплотнение почвы на откосе осуществляется с помощью катка весом 350 кг с приводом от лебедки автобура БКГМ-АН-63. Обычно семена высевают вручную, причем рабочие передвигаются по специальным деревянным трапам. Заделка семян осуществляется с помощью ребристого или кольчатого катка с приводом от той же лебедки.

Создание газонов способом гидропосева

За последнее время способ гидропосева получает распространение в практике закрепления почвы на склонах, для защиты почвенного покрова на участках, подвергаемых ветровой и водной эрозии, на участках с обнаженной материнской породой, а также на больших территориях, предназначенных для устройства обыкновенных газонов и т. п.

В зарубежной практике создание газона способом гидропосева осуществляется двумя специальными установками. Первой установкой на поверхность участка под давлением с помощью специального брандспойта с насадкой распыляют смесь, состоящую из семян, удобрений, эмульгатора и воды. Такую смесь подготавливают заранее путем тщательного перемешивания компонентов в баке. После перемешивания из бака смесь под давлением подается в шланг, и оператор осуществляет ее распыление по поверхности участка. Эмульгатор способствует скреплению компонентов и их налипанию на поверхность почвы.

После нанесения смеси на поверхность участка осуществляется мульчирование с помощью другой установки. В качестве мульчи берутся мелкорубленная солома и битум. Компоненты перемешиваются в баке и затем под давлением из специальной трубы выбрасываются на поверхность участка. Перемещение установки обесио-швает равномерное нанесение мульчи. Мульча является защитным слоем, предохраняющим семена от выдувания ветром, выбывания водой от осадков и создающим благоприятные условия для их прорастания.

Через несколько недель после гндропосева на участках образуется травяной покров. Применение таких установок весьма производительно: за 20—30 мин работы можно осуществить гидропосев на площади 1 га.

Гидропосев начинает получать распространение и в нашей стране — этим способом создают газоны в Ленинграде, в республиках Прибалтики. В качестве емкости используется обычная поливочная машина на базе ЗИЛ-130. Применяемая смесь состоит из семян, удобрений, воды, эмульсии латекса (в качестве эмульгатора) и мульчирующего материала (опилки). Эмульгатор представляет собой дивинилстирольный латекс, разбавленный водой в соотношении 1:10.

Расход материалов для смеси на 10 м2 поверхности:

опилки, г……………………400

битумная эмульсия, л ………………………………1,0

латекс, г…………………….40

вода, л……………………..4,5

Расход удобрений на 100 м2 поверхности:

суперфосфат, г…………………. 3

аммиачная селитра, г………………. 6

хлористый калий, г ………………. 2

С помощью поливомоечной машины за смену обрабатывается до 5 тыс. м2 поверхности. До начала гидропосева поверхность предварительно выравнивают механизмами и боронуют, для того чтобы верхний слой был шероховатым и налипание смеси происходило хорошо. Как показал опыт, дерн неплохого качества образуется через 3—4 месяца после обработки. Экономия денежных средств при гидропосеве составляет 30%, а трудозатраты снижаются на 70% по сравнению с обычным способом посева.

Особенности устройства спортивных газонов

К спортивным газонам предъявляется особое требование — травяной покров должен быть устойчив к механическим повреждениям и вытаптыванию. При подготовке основания следует учитывать, что в тяжелые и глинистые почвы следует внести песок, а в песчаные — глину. В обоих случаях необходимо добавлять органо-минеральные добавки (известь, доломит, торф и т. п.) в зависимости от почвенных условий.

Способы устройства спортивных газонов разнообразны. Большую сложность представляет устройство футбольных полей, газон на которых должен быть безукоризненно ровным, с точным профилем поверхности и с очень устойчивым к вытаптыванию травостоем. Для создания такого газона необходима разработка системы инженерных и агротехнических мероприятий.

Инженерные мероприятия заключаются в вертикальной планировке поверхности, устройстве дренажа и прокладке водопровода. Агротехнические мероприятия состоят в подготовке основания для посева семян или укладки дернины. Качество дернового покрова футбольного поля зависит, таким образом, от точности планировки, правильности выбранной системы дренажа, качества плодородного слоя почвы и правильного выбора травосмеси.

Уровень грунтовых вод для спортивного газона не должен подниматься к дневной поверхности выше 70 см. Необходимо следить, чтобы дренаж не слишком осушал участкок — это вызывает чрезмерное падение уровня грунтовых вод и, как следствие,— нарушение капиллярных свойств почвы. В свою очередь, это будет способствовать общему снижению роста и развития травостоя. Обычно на спортивных газонах устраивается так называемый «елочный» дренаж с круговым коллектором по периметру участка. Чем тяжелее почва, тем ближе к дневной поверхности и чаще укладываются дренажные трубы (соответственно от 0,9 до 0,6 м глубины и 4—8 м — между трубами).

В качестве дрен лучше всего применять гончарные трубы с отверстиями. Трубы укладывают на спланированное и утрамбованное основание из щебня. На глинистых малопроницаемых грунтах и при высоком стоянии уровня грунтовых вод перед насыпкой верхнего плодородного слоя устраивают сплошной дренирующий слой (10 см) из гравия или крупнозернистого песка.

После устройства дренажа весь участок должен быть спланирован по отметкам, чтобы не было ни малейших неровностей. Затем подвозят и насыпают растительную землю слоем 25— 30 см. Структура почвы должна быть пористой и воздухопроницаемой, чтобы обеспечивать доступ воздуха к корням растений и оживлять деятельность полезных бактерий.

Если почва чрезмерно кислая, то в нее следует внести известь. При высокой щелочной реакции в нее вносят подкисляющие удобрения, такие, как сульфат аммония, азотнокислый аммоний, которые, кроме того, подавляют сорняки.

Почву «заправляют» полным удобрением с большим содержанием фосфора, достаточным — азота и с меньшим — калия. Фосфор укрепляет корни молодого травостоя, азот вызывает усиленный рост побегов, а калий укрепляет ткани листьев. Удобрение вносят после распределения и планировки поверхности участка и тщательно заделывают.

Норма внесения минеральных удобрений (по действующему началу) на 1 м2 поверхности (в г):

фосфорные…………………….50

азотные……………………..30

калийные…………………….15

После окончательного выравнивания всю площадь спортивного газона укатывают катками весом до 1 т, причем следят, чтобы верхний почвенный слой не пылил и был умеренно сухим. Через 8—10 дней со всего участка удаляют появившиеся сорняки и подсыпают места просадки.

Для устройства спортивных газонов применяют различные травосмеси, в основу которых входят ведущие низовые травы корневищного типа (до 60—70% в травосмеси): мятлик луговой, овсяница красная и различные полевицы (см. табл. 6). В среднем на 1 м2 следует высевать 20—25 г семян высокой всхожести.

Техника высева и дальнейшего ухода за спортивным газоном почти не отличается от техники проведения этих работ на декоративных газонах. Летом в сухую и жаркую погоду их необходимо поливать через день путем мелкокапельного распределения воды до насыщения почвы на весь корнеобитаемый слой; после отрастания травы на 10—18 см его скашивают до 3—4 см. Если спортивная площадка сделана весной, то в течение лета необходимо вместе со скашиванием и поливом делать подкормку.

Норма удобрений для подкормки на 1 м2 поверхности (в г):

суперфосфат………………….30—40

сульфат аммония……………….20—30

хлористый калий ………………. 15

Подкормку осуществляют в вечернее время, после дождя или полива, когда газон уже скошен. Осенью необходимой мерой ухода за молодым газоном является землевание — покрытие всей поверхности перегноем или хорошей почвой слоем 3—4 см. Землевание создает благоприятные условия для перезимовки молодого травостоя. В результате землевания весной будущего года начинается усиленный процесс кущения трав и образуется густой травяной покров.

Создание хорошего спортивного газона — процесс длительный; он продолжается в течение двух вегетационных сезонов. Только на третий год можно начинать эксплуатацию спортивной площадки с газонным покрытием.

Источник