- Вывих ключицы

- Вывих акромиального конца ключицы

- Вывих грудинного конца ключицы

- Диагностика

- Консервативное лечение

- Оперативное вмешательство при акромиальном вывихе

- Хирургическое лечение грудинного вывиха ключицы

- Операции при вывихе грудинного конца ключицы.

- Оперативные вмешательства при вывихе грудинного конца ключицы

- Симптомы и лечение вывиха акромиального конца ключицы

- Вывих грудинного конца ключицы

- Дифференциальный диагноз

- Классификация повреждений

- Причины травмирования

- Лечение

- Диагностика и лечение вывиха

- Консервативное лечение

- Вывих акромиального конца ключицы: симптомы и лечение

- Анатомо-физиологические особенности

- Механизм травмы

- К какому врачу обратиться

- Хирургическое лечение

- Осложнения и последствия

Вывих ключицы

Вывихи ключицы бывают акромиальные и стернальные, т.е. происходит вывих надплечевого (акромиального) или грудинного (стернального) конца ключицы.

Вывих акромиального конца ключицы

При сокращении трапециевидной мышцы возникает сила, разрывающая капсулу, связки надплечно-ключичного сустава и надплечевой конец ключицы вывихивается вверх и назад.

Симптомы вывиха надплечевого конца ключицы:

- боль;

- асимметрия надплечий за счет укорочения на стороне повреждения;

- нарушения функции верхней конечности;

- деформация над плечевым суставом.

При пальпации острота боли локализуется в области деформации.

Костный выступ под кожей – это надплечевой конец ключицы.

При нажатии пальцем на это выступление, он становится на свое место, а когда палец отпустить, снова возникает деформация. Это патогномоничный симптом вывиха надплечевого конца ключицы – симптом клавиши.

При переломах надплечевого конца ключицы не бывает деформации и положительного симптома клавиши.

Вывих грудинного конца ключицы

Травматическая сила концентрируется на грудинно-ключичном суставе, она разрывает связки и капсулу, затем выталкивает вперед грудинный конец ключицы.

В зависимости от силы травматического фактора возникает подвывих или полный вывих ключицы с разрывом связок.

При пальпации – выражена боль на уровне деформации, выявляется подвижность вывихнутого конца ключицы, нарушена функция верхней конечности.

Возникает боль при движении головы, особенно при запрокидывании ее назад.

Диагностика

Клинический диагноз уточняет рентгеновское исследование.

Различают консервативные и оперативные способы лечения вывиха ключицы.

Консервативное лечение

Для фиксации можно использовать разнообразные повязки, шины и аппараты, дополненные пелотом, давящим на акромиальное сочленение.

Если вправить сустав не представляется возможности или при рецидивах вывиха необходимо открытое устранение вывиха с фиксацией вывихнутого конца ключицы спицами обязательно с восстановлением сумочно-связочного аппарата.

Оперативное вмешательство при акромиальном вывихе

Суть его заключается в создании акромиально-ключичной и клювовидно-ключичной связок из аутотканей, аллотканей или синтетических материалов (шёлк, капрон, лавсан).

Наиболее часто применяют операции по способу Бома, Беннеля, Уоткинса-Каплана.

После хирургического вмешательства накладывают гипсовую торакобрахиальную повязку сроком на 6 нед.

Подкупающие по простоте операции восстановления акромиально-ключичного сочленения спицами, шурупами, путём сшивания и другими подобными способами без пластики клювовидно-ключичной связки выполнять не следует из-за большого количества рецидивов. Клювовидно-ключичная связка — основная связка, отвечающая за удержание ключицы.

Хирургическое лечение грудинного вывиха ключицы

Наиболее часто выполняют операцию по способу Марксера.

Фиксируют ключицу к грудине П-образным транс-оссальным швом.

Накладывают отводящую шину или торакобрахиальную гипсовую повязку на 3-4 нед.

При неудовлетворительном результате консервативного лечения или наличия у больного застарелых вывихов необходимо оперативное лечение больного в стационаре.

Смысл этой операции в восстановлении клювовидной и акроминальной связок синтезированными материалами, аутотканями или аллотканями. Наиболее распространены операции по методу Беннеля, Бома и Уоткинса-Каплана.

После завершения операции на 6 нед. накладывается торакобрахиальная повязка из гипса.

Оперативная простота восстановления акромиально-ключичного сочленения с приминением шурупов, спиц или сшивание различными способами без последующей пластики клювовидно-ключичной связки не выполняется из-за значительного количества последующих рецидивов. Основная связка – это клювовидно-ключичная связка, которая удерживает ключицу.

Чаще всего данная операция выполняется по методу Марксера путём фиксации повреждённой ключицы к грудине транс-оссальным П-образным швом. Торакобрахиальную повязку из гипса или отводящую шину накладывают на срок 3-4 недели.

Источник

Операции при вывихе грудинного конца ключицы.

Положение больного на спине Обезболивание — наркоз или местное.

Техника операции Делают разрез длиной 7—8 см от середины рукоятки грудины, переходящий через грудино-ключичный сустав на ключицу Н-образно рассекают фасцию и надкостницу Последнюю распатором отделяют от ключицы и рукоятки грудины Рассекают капсулу сустава Под контролем глаза ключицу вправляют, при этом внутрисуставной хрящевой диск (наличие его является особенностью этого сустава) следует установить на место Однако при застарелых вывихах, при наличии рубцовых изменений, это сделать не удается, и тогда диск вместе с рубцовой тканью удаляют Отводя руку назад и разворачивая таким образом надплечье, осуществляют вправление ключицы.

Далее следует этап операции, направленный на стабильное удержание грудинного конца ключицы в суставе Этого можно достигнуть несколькими способами, отличающимися друг от друга лишь характером проведения фасциальной или лавсановой ленты, связывающей ключицу с грудиной или I ребром.

Способ Марксера (Магхег) состоит в просверливании двух косых каналов в ключице и грудине: каналы начинаются на передней поверхности костей в 2 см от суставного края и заканчиваются на суставных поверхностях костей Через эти каналы проводят фасциальную ленту, взятую с бедра и сшитую в виде трубки скользящей поверхностью внутрь После вправления ключицы и натяжения ленты концы последней сшивают на передней поверхности ключицы или рукоятки грудины.

При способе Лоумена (Lowm.an.n.) фасциальную ленту размером 12×3 см и сшитую в средней части в виде трубки, проводят через один канал в ключице, который проходит с передней поверхности ее (в 1 см от суставного края) до середины суставной поверхности и через аналогичный канал в рукоятке грудины Из ключичного конца ленты, разделив его вдоль пополам, делают кольцевидную связку, охватывающую ключицу, а грудин-ный конец ленты после натяжения его перебрасывают спереди через сустав и подшивают в кольцевидной связке Таким образом, создаются две связки — внутрисуставная и передняя.

Лавсанопластика при оперативном лечении вывиха ключицы имеет преимущества перед описанными выше способами Во-первых, исключается необходимость взятия трансплантата, что наносит больному дополнительную.

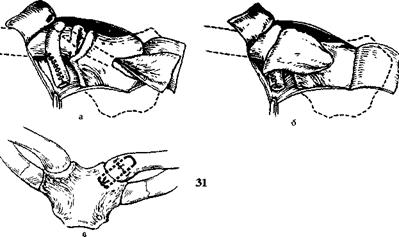

Операции при вывихе грудинного конца ключицы.

а, б—по Лоумену; в—лавсанопластика по Мов-шовичу.

травму и затягивает время операции Во-вторых, лавсановая лента очень прочная, поэтому можно использовать самую тонкую, шириной 4—5 мм, не требующую просверливания широких каналов в ключице и грудине.

Мы пользуемся следующим методом фиксации ключицы к грудине лавсановой лентой В ключице, отступя на 1 см от суставного конца ее, просверливают два поперечных канала, а в рукоятке грудины — два косых канала со стороны передней поверхности, отступя на 1 см от суставного края, до середины суставной поверхности.

Лавсановую ленту сначала проводят через ключицу снизу вверх Концы ее здесь перекрещивают, а затем их проводят через каналы в грудине со стороны суставной поверхности, на переднюю поверхность рукоятки, где связывают и прошивают лавсановыми швами Благодаря такому проведению ленты конец ключицы как бы «утапливается» в суставе (рис 31).

Операцию заканчивают послойным зашиванием раны и наложением на 5 нед (при лавсанопластике на 3—4 нед) гипсовой торакобрахиальной повязки или мягкой восьмиобразной в комбинации с отводящей шиной Последний метод фиксации дает возможность уже через 5—6 дней начать движения в локтевом, а несколько позже в плечевом суставе.

Дата добавления: 2015-06-12 ; просмотров: 3745 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Оперативные вмешательства при вывихе грудинного конца ключицы

Показания — не поддающиеся бескровному вправлению вывихи, первичный вывих.

Положение больного — на спине.

Обезболивание — преимущественно общее.

Делают горизонтальный разрез длиной 3—4 см по внутреннему краю ключицы над вывихнутым концом. Ключицу освобождают от фасции, большой грудной мышцы и оттягивают. Удаляют гематому и обрывки связок. Отведением руки в сторону вправляют вывихнутую ключицу и неповрежденный диск. На разорванные связки накладывают швы. После ушивания раны верхнюю конечность фиксируют повязкой Дезо.

После освобождения ключицы и сустава от мягких тканей в ключице просверливают два горизонтальных канала, начало которых отстоит на 2 см от ее конца. Два таких же канала в том же направлении просверливают в грудине. Через каналы проводят ленту из широкой фасции бедра, концы которой сшивают (рис. 3).

3. Восстановление грудиноключичного сочленения по Марксеру.

Этот способ отличается от способа Марксера тем, что каналы просверливают в толще ключицы и грудины спереди назад. Через каналы проводят полоску из широкой фасции бедра, после перевязки на грудине ее перебрасывают через сустав и крепят к первой петле этой фасции на ключице.

В результате получаются внесуставные связки, которые увеличивают устойчивость сустава. При обоих способах лоскут широкой фасции бедра может быть заменен лавсановой лентой.

Сущность указанных способов восстановления сустава заключается в создании новых тканей повторяющих естественный ход ключично-грудинных связок. Лавсан прорастает грубоволокнистой соединительной тканью. При этом формируются мощные связки, удерживающие ключицу в сочленении с грудиной.

После операции производят иммобилизацию гипсовой торако-брахиальной повязкой, фиксирующей плечо в положении максимальной передней девиации и отведения в течение 4—6 недель. Следует предупреждать развитие анкилоза.

Т.А. Ревенко, В.Н. Гурьев, Н. А. Шестерня

Операции при травмах опорно-двигательного аппарата

Источник

Симптомы и лечение вывиха акромиального конца ключицы

Ключичная кость – небольшая по размеру, но важная часть, которая соединяет грудную клетку с плечевым поясом. Ее функция заключается в стабилизации движений руками. Ключичный сустав является хрупким инструментом в организме человека, поэтому получить вывих довольно просто.

Вывих грудинного конца ключицы

Данный вывих классифицируется на предгрудинный, надгрудинный и загрудинный и зависит от направления смещения ключицы. Чрезвычайно редко встречаются надгрудинный и загрудинный.

- Боль в проекции грудино-ключичного сочленения.

- В анамнезе сведения о полученной соответствующей травме.

- В ходе осмотра отмечается выпирание ключицы над грудиной, которое при выполнении сведения и разведения надплечий, а так же при глубоком дыхании смещается. Надплечье на стороне вывиха несколько укорочено.

- Ткани над местом повреждения отёчны.

- Пальпация резко болезненна.

- Обязательно выполнение рентгенографии грудино-ключичных сочленений с двух сторон. В случае вывиха, на снимке будет видно смещение грудинного конца ключицы к средней линии тела и вверх. Тень грудинного конца ключицы будет перекрывать тень позвонков и проецируется выше по отношению к здоровой стороне.

Лечение исключительно хирургическое в целях достижения оптимальных анатомических и функциональных результатов. Самая распространенная операция по способу Марксера, в результате которой выполняется фиксация ключицы к грудине посредством П-образного трансоссального шва. Далее, накладывается торакобрахиальная гипсовая повязка либо отводящая шина на 3-4 недели.

При данной патологии трудоспособность восстановится через 6 недель.

Дифференциальный диагноз

Разрыв акромиально-ключичного сочленения с вывихом ключицы следует дифферинцировать с такими травматическими повреждениями пояса верхней конечности и самой верхней конечности, как перелом ключицы, перелом лопатки, перелом или вывих в плечевом суставе.

При переломе ключицы так же, как и при разрыве акромиально-ключичного соединения с вывихом ключицы в клинической картине имеет место местная боль в области пораженного надплечья, отёк тканей, деформация, верхняя конечность больного обычно находится в состоянии приведения. Но у моего больного при поступлении — ярко выраженный симптом «клавиши», что больше склоняет к вывиху акромиального конца ключицы.

Переломы шейки лопатки со смещением отломков сопровождаются деформацией плечевого сустава за счёт выступания плечевого отростка и смещения плечевого сустава кпереди или реже – кзади, болезненность иммется в области шейки лопатки.

При переломе проксимального конца плечевой кости, как правило, выявляется боль при осевой нагрузке на пораженное плечо, функциональное укорочение плеча, что не имеет места в нашем случае.

При травматическом вывихе в плечевом суставе, плечо обычно отведено, область плечевого сустава на пораженной стороне утолщена, плечо «пружинит», как правило, можно пропальпировать головку плеча. Но в нашем случае все это не имеет места.

Таким образом, мы имеем больше данных за разрыв акромиально-ключичного сочленения с вывихом ключицы.

Классификация повреждений

Ушиб ключицы представляет собой единую форму повреждения. Вывих ключицы включает в себя несколько разновидностей:

- По времени возникновения травма подразделяется на следующие формы:

- свежий вывих ключицы, возникший не позднее трёх недель;

- застарелый вывих ключицы, давность которого превышает три недели.

- По локализации вывих ключицы включает в себя такие виды:

- вывих акромиального конца кости с повреждением капсулы сустава и сухожилий:

- надакромиальный;

- подакромиальный;Вывих в акромиально-ключичном суставе сопровождается разрывом связок

- вывих грудинного конца кости с разрывом связок:

- предгрудинный;Грудинно-ключичный сустав часто страдает от вывихов

- надгрудинный;

- загрудинный.

- вывих акромиального конца кости с повреждением капсулы сустава и сухожилий:

- По характеру вывих ключицы подразделяется:

- полный вывих, при котором теряется контакт суставных поверхностей;

- неполный вывих, характеризующийся частичным сохранением контакта суставных поверхностей.

Причины травмирования

Благодаря анатомии акромиально-ключичного соединения сустав может выдержать воздействие большой силы без особых повреждений. Но иногда прямая сила намного больше, чем плотность связочного аппарата АКС. Повреждение акромиально-ключичного соединения чаще всего возникает в результате падения на прямую руку или удара по области акромиально-ключичного сустава. В 40% случаев повреждения комбинированные и совмещаются с повреждениями плеча или предплечья. Также бывают сопутствующие повреждения рёбер и позвоночника.

Если травмы данного сочленения часто повторяются, это говорит о слабости связочного аппарата или о его плохом восстановлении после разрыва связок акромиально-ключичного соединения.

К факторам, способствующим разрыву сочленения, относят:

- постоянные нагрузки на плечо,

- хронические заболевания связочного аппарата плеча и лопатки,

- метаболические заболевания, которые влияют на прочность связок,

- преклонный возраст,

- падения на большой скорости.

Лечение

Неполный вывих акромиального конца ключицы лечится без операции консервативными методами. Конечно, кость вправляется, а потом участок фиксируется сроком на несколько недель. Реабилитация состоит из ЛФК и физиолечения:

- магнитотерапия;

- электрофорез;

- озокеритолечение.

При полном вывихе обязательна операция. Ничем не сдерживаемый полностью вывихнутый акромиальный конец ключичной кости легко поставить на место, но удержать его там та еще задачка. Из-за анатомической особенности данного участка вывихнутый конец естественным образом уже не будет удерживаться. Потому во время хирургического вмешательства кость ставится в правильное положение и фиксируется специальной лавсановой лентой или нитью из шелка. В особо сложных случаях используются металлические фиксаторы – пластина, спица. Основной задачей является создать условия для кости, в которых естественным образом восстановить разорванные связки.

После оперативных мероприятий нет внешней иммобилизации, а реабилитационный период начинается спустя 12 суток. Но есть существенный недостаток, потому что спустя несколько месяцев понадобится повторная операция по извлечению фиксатора.

С недавних пор такая операция проводится по-новому. Малоинвазивный – закрытый метод оперирования, во время которого производится фиксация поврежденного сочленения. Данный способ реконструкции ключичного сочленения больше всего применяется для больных с малоподвижным образом жизни, особенно удобен для женщин, так как оставляет после себя очень маленький рубец.

Прогноз после вывих левой или правой ключицы может дать только врач, потому что следует учитывать всю сложность повреждения и состояние больного на момент окончания реабилитационного периода. В целом же дееспособность сочленения и руки полностью возвращается, и уже спустя несколько недель вы сможете активно двигать рукой. Менее радостные перспективы у пациентов со сломанной или раздробленной ключицей, которую необходимо заменять имплантатом, но это уже совсем иная ситуация.

Диагностика и лечение вывиха

Положительный исход лечения во многом зависит от правильно проведенной диагностики. Она проводится по месту локализации вывиха, виду и степени тяжести. Чтобы не осложнять травму, а также быстрее поставить кости на место важно сразу же обратиться в травматологический пункт к врачу. После осмотра травматолог поставит точный диагноз, проведет все лечебные мероприятия и даст рекомендации по дальнейшей реабилитации и лечению вывиха акромиального конца ключицы.

Пальпация места травмы и осмотр позволяют определить изменения области плеча и надплечья, выявить наличие или отсутствие переломов, а также дополнительных травм. Уточнить диагноз и симптомы вывиха ключицы поможет рентгеновский снимок.

Существуют несколько способов лечения таких травм. Врач может назначить оперативное лечение с помощью открытого вправления с фиксацией сустава. В таком случае происходит сшивание связок, особенно это касается полного вывиха с разрывом обеих ключичных связок. Полное восстановление возможно только после операции.

Если вывих неполный, тогда показано консервативное лечение с полным комплексом реабилитации. Оптимальным решением при закрытых вывихах ключицы врачи считают фиксацию кнопками и нитями. Это миниинвазивный метод, который можно выполнить с помощью артроскопа. При таком вмешательстве практически не бывает оперативных осложнений и восстановление происходит быстрее.

Далее, в раннем периоде после операции используются бандажи плечевого сустава, которые надежно фиксируют место вывиха и позволяют организму быстрее восстановиться. Еще одним методом, который получил признание врачей и пациентов, стало тейпирование, то есть использование фиксационных повязок, которыми обклеивают места травмы.

Консервативное лечение

После диагностики врач выполняет вправление сустава под местным обезболиванием. Применяют 1% раствор Прокаина. Дозу подбирает врач в зависимости от веса и возраста человека. Трудность лечения заключается в удержании вправленных сочленений в нужном положении.

Для иммобилизации используют гипсовую шину по Волковичу, повязку Дезо. Приспособление должно захватывать надплечье и нижнюю треть плеча. Гипсовая повязка наиболее надежный и часто применяемый способ фиксирования ключичного сустава. Длительность лечения от 2 недель до 1,5 месяцев.

Иммобилизация при вывихе плеча

Кроме иммобилизации, назначают НПВП. Это такие средства, как Нимесулид, Мелоксикам, Кеторолак. Препараты оказывают противовоспалительное и обезболивающее действие. Если есть противопоказания со стороны ЖКТ, болевой синдром снимают с помощью Баралгина, Спазмалгона.

Для устранения отечности при повреждении околосуставных тканей, показаны антигистаминные лекарства – Тавегил, Лоратадин, Супрастин. С целью ускорения регенерации связок используют хондропротекторы. Глюкозамин с хондроитином может быть представлен в таблетках и капсулах для перорального приема. А также в виде мази, крема геля для местного применения.

Процесс восстановления после вывиха у маленьких детей происходит быстро. В качестве консервативного лечения достаточно легкой фиксирующей повязки. Иногда нужны обезболивающие средства.

Вывих акромиального конца ключицы: симптомы и лечение

Вывих акромиального конца ключицы считается достаточно распространенной травмой. Частота его встречаемости составляет около 15 % в структуре всех вывихов. В литературе существует также другое его название «разрыв ключично-акромиального сочленения». Данная патология чаще выявляется у лиц мужского пола в средней возрастной категории.

Анатомо-физиологические особенности

Акромиальный конец ключицы образует сустав с акромионом лопатки.

Ключица представляет собой трубчатую кость S-образной формы, которая соединяет туловище с верхней конечностью. Она имеет два конца: грудинный и акромиальный. Последний образует сустав с акромионом лопатки.

Это сочленение малоподвижно, имеет капсулу, состоящую из плотной фиброзной ткани, в которую вплетается акромиально-ключичная связка. Другой связкой, удерживающей сочленение ключицы с лопаткой, является клювовидно-ключичная.

При нарушении целостности одной из этих связок (обычно акромиально-ключичной) возникает подвывих в данном суставе, при нарушении целостности обеих связок наблюдается полный вывих ключицы.

С точки зрения физиологии ключица выполняет роль своеобразной пружинящей распорки между плечевым суставом и грудиной. Упор для плеча и достаточная подвижность в суставах ключицы обеспечивают полный объем движений плечевого сустава и надплечья.

Механизм травмы

Механизм повреждения может быть связан с нагрузкой, направленной на акромиальный отросток лопатки сверху или по оси плеча в положении отведения.

Вывихи ключицы обычно возникают в результате:

- падения на вытянутую руку;

- резкого сжатия надплечий во фронтальной плоскости;

- травматического действия на область плеча снаружи.

К какому врачу обратиться

Лечением патологии занимается травматолог. Дополнительно может потребоваться консультация невролога, а также помощь физиотерапевта, массажиста, специалиста по ЛФК.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение вывиха акромиального конца ключицы проводится при серьезных травмах или неэффективности консервативной терапии. В большинстве случаев используются инвазивные методики. Ключица закрепляется в естественном положении металлическими спицами, винтами или пуговицами. Ранее практиковался первый способ из-за его простоты и невысокой стоимости. Но крепление металлическими спицами в некоторых случаях не приводит к восстановлению связок, соединяющих внешнюю ключичную часть с акромиальным концом лопатки. Более надежны такие методы:

- фиксация винтами обеспечивает надежное крепление, предупреждает повторный вывих. К недостаткам способа можно отнести определенное снижение объема движения ключицы и, как следствие, руки;

- фиксация пуговицами — самый надежный метод крепления. После ее проведения полностью восстанавливается функциональная активность. Единственный минус этого способа — после вшивания пуговиц остаются следы.

При вывихе акромиального конца ключицы травматологи сразу назначают хирургическую операцию.

Фиксация с помощью повязок ненадежна — даже небольшое движение рукой способно спровоцировать болезненный рецидив. В некоторых случаях проводится замена поврежденных связок искусственными суставными структурами из синтетических материалов.

При выборе методики лечения врач учитывает множество факторов. Он оценивает общее состояние здоровья пациента и степень повреждения тканей, скорость их восстановления, которая зависит от возраста. Если травматолог настаивает на хирургическом вмешательстве, лучше довериться его опыту, чтобы в дальнейшем не страдать от повторных частых травм.

Осложнения и последствия

Инвазийное вмешательство при травме грудино-ключичного сустава может привести к осложнениям:

- Перелом кости из-за сильного давления;

- Неполная репозиция;

- Инфицирование раны;

- Возникновение патологических процесса – артроза акромиально-ключичного сустава.

- Резкая боль в области шва.

- Образование наростов на акромиальном фрагменте костной ткани.

- Дисфункция подвижности верхней конечности.

Прогноз лечения вывиха и ушиба ключицы, как правило, благоприятный. При ушибе все негативные признаки ликвидируются в течение недели. Заживление вывиха происходит дольше. Через пять недель с момента получения вывиха жёсткая фиксирующая шина заменяется повязкой, металлическую спицу извлекают через шесть недель. Полностью трудоспособность восстанавливается через 8 недель после вывиха ключицы. В тяжёлых случаях развиваются следующие осложнения:

- остеомиелит — гнойное воспаление вещества кости;

- контрактура (тугоподвижность) сустава;

- повреждение периферических нервов: лучевого, локтевого; В области ключицы расположено крупное сплетение нервов

- формирование привычного вывиха ключицы из-за слабости суставной капсулы;

- появление пролежней — дефектов кожи — после фиксации ключицы жёсткой конструкцией.

Нежелательные последствия возможны при несвоевременном обращении или ошибках, совершенных во время лечения. Среди осложнений можно назвать:

- деформацию сустава;

- формирование склонности к хроническим вывихам;

- образование костных наростов;

- развитие остеоартроза.

Травмы ключицы при всей кажущейся простоте их диагностики и наличии испытанных методов терапии требуют внимательного отношения к себе.

Нужно не медлить с визитом в больницу и четко выполнять все пункты терапевтической программы. В этом случае травма останется простым неприятным воспоминанием, никак не влияющим на качество жизни.

Тяжелые осложнения и выраженные нарушения трудоспособности в отдаленном периоде нехарактерны. У некоторых пациентов даже после своевременного вправления выявляется нестабильность поврежденного сочленения и боли на фоне недостаточного сращения и рубцовых изменений связок, При акромиальных вывихах редко обнаруживается ограничение подвижности плечевого сустава (обычно – незначительное или умеренное).

- Перелом кости из-за сильного давления,

- Неполная репозиция,

- Инфицирование раны,

- Возникновение патологических процесса – артроза акромиально-ключичного сустава.

- Резкая боль в области шва.

- Образование наростов на акромиальном фрагменте костной ткани.

- Дисфункция подвижности верхней конечности.

Источник