Онегинская строфа

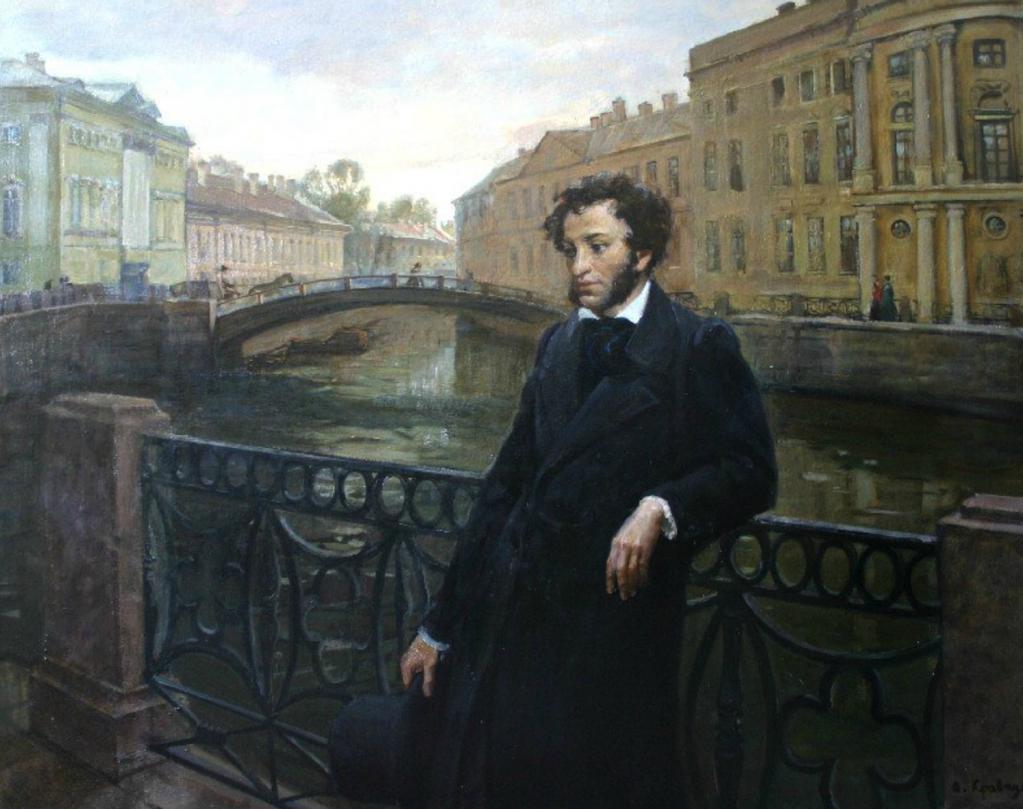

После того, как нами были подробно разобраны все известные формы сонета – канонические и неканонические, пришла пора поговорить об использовании сонетной формы в качестве твердой строфы. Это изобретение принадлежит А.С.Пушкину, написавшего целый роман в стихах – «Евгений Онегин», особыми строфами, по своей структуре напоминающими сонет, ибо, как и сонет, они состоят из 14 строк. И все-таки его строфы — не сонет, они не разбиваются на три катрена и одно двустишие, как внешне похожий на данную строфу шекспировский сонет, а пишутся единым массивом. А если так, то здесь не обязательно, чтобы каждый катрен, терцет или двустишие содержали бы в себе законченную мысль и, соответственно, заканчивались точкой, а не частью предложения.

Строфа была названа «Онегинской» и по своей структуре она выступает, как единое целое.

В основу создания Онегинской строфы Пушкиным был положен сонет — 14-строчное стихотворение с определенной рифменной схемой. От сонета «английского» («шекспировского») типа Пушкиным было взято строфическое строение (три катрена и заключительное двустишие), от «итальянского» («петраркианского») сонета — принцип упорядоченности рифменной схемы. Однако, в отличие от сонетной традиции, в которой упорядочение рифмы шло по линии связывания катренов между собой рифменными цепями, Пушкин упорядочил саму систему рифмовки: в первом катрене она перекрёстная, во втором — парная, в третьем — опоясывающая. Рифменная схема онегинской строфы: AbAb CCdd EffE gg (прописными буквами традиционно обозначается женская рифма, строчными — мужская).

А теперь, определение:

Онегинская строфа – это строфа из 14 стихов с рифмовкой АвАвССddEffE gg. Ритмически и интонационно она часто распадается на 3 четверостишия (с перекрёстной, парной и охватной рифмовкой) и заключительное двустишие.

Композиционно данная строфа тяготеет к определённому внутреннему построению: 1-е четверостишие даёт тему строфы, 2-е — развитие, 3-е — кульминацию, двустишие — афористическую концовку. Но это условие в онегинской строфе не обязывает автора умещать данные смысловые части четко в «подстрофы».

Сложность структуры делает Онегинскую строфу чрезвычайно гибкой в смысле передачи самых различных оттенков мысли, самых различных интонационных ходов и т. п. В то же время, благодаря своей «вместимости», Онегинская строфа является чрезвычайно удачной композиционной единицей поэтического произведения и служит примером того, как новое идейное содержание определяет возникновение и новых форм его словесного воплощения. Строфа становится как бы стихотворением в стихотворении. Именно поэтому ее применяют в больших жанрах с обилием лирических отступлений.

Рассмотрим строфы романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»:

Мой дядя самых честных правил,

Когда не в шутку занемог,

Он уважать себя заставил

И лучше выдумать не мог.

Его пример — другим наука;

Но, Боже мой, какая скука

С больным сидеть и день и ночь,

Не отходя ни шагу прочь!

Какое низкое коварство

Полуживого забавлять,

Ему подушки поправлять,

Печально подносить лекарство,

Вздыхать и думать про себя:

Когда же черт возьмет тебя!

А вот еще один пример из «Евгения Онегина», где Пушкин позволяет себе начинать предложение в середине строки. Он не подгоняет предложения под конец четверостиший или заключительного двустишия (что не приветствуется в написании сонета, хотя и ошибочно повсеместно используется нашими стихирскими сонетописателями!):

Час от часу плененный боле

Красами Ольги молодой,

Владимир сладостной неволе

Предался полною душой.

Он вечно с ней. В ее покое

Они сидят в потемках двое.

Они в саду, рука с рукой,

Гуляют утренней порой.

И что ж? Любовью упоенный

В смятенье нежного стыда

Он только смеет иногда

Улыбкой Ольги ободренный,

Развитым локоном играть

Иль край одежды целовать.

Вам эта запись ничего не напоминает? Ведь именно так (я, конечно, говорю о форме, а не о мастерстве!) пишет стихи большинство из нас, охотно называя свое лирическое творение из 14 строк – сонетом! Разделение такого стихотворения пустыми строчками на три катрена и двустишие его в сонет все равно не превращает!

Непосредственным продолжателем пушкинской идеи выступил Михаил Лермонтов, написавший Онегинской строфой поэму «Тамбовская казначейша», начинающуюся непосредственным объяснением по этому поводу:

Пускай слыву я старовером,

Мне всё равно — я даже рад:

Пишу Онегина размером;

Пою, друзья, на старый лад.

Прошу послушать эту сказку!

Ее нежданую развязку

Одобрите, быть может, вы

Склоненьем легким головы.

Обычай древний наблюдая,

Мы благодетельным вином

Стихи негладкие запьём,

И пробегут они, хромая,

За мирною своей семьёй

К реке забвенья на покой.

В дальнейшем к Онегинской строфе обращались такие авторы, как Вячеслав Иванов, Максимилиан Волошин, Юргис Балтрушайтис. В ряде случаев одиночную Онегинскую строфу представляло собой отдельное стихотворение, и, таким образом, Онегинская строфа использовалась как ТВЕРДАЯ ФОРМА.

Наиболее известным иноязычным произведением, написанным Онегинской строфой, является, по-видимому, роман в стихах англо-индийского поэта Викрама Сета «Золотые ворота» (англ. The Golden Gate; 1986), состоящий из 690 строф четырёхстопного ямба, выдерживающего положенную рифменную схему.

To make a start more swift than weighty,

Hail Muse. Dear Reader, once upon

A time, say circa 1980,

There lived a man. His name was John.

Successful in his field though only

Twenty-six, respected, lonely,

One evening as he walked across

Golden Gate Park, the ill-judged toss

Of a red frisbee almost brained him.

He thought, «If I died, who’d be sad?

Who’d weep? Who’d gloat? Who would be glad?

Would anybody?» As it pained him,

He turned from this dispiriting theme

To ruminations less extreme.

Выбор Сета был определён знакомством с английским переводом «Евгения Онегина» строфой и размером оригинала, который был выполнен Чарлзом Хепбёрном Джонстоном и издан в 1977 году.

Итак,

ОНЕГИНСКАЯ СТРОФА — это

14 строк, срифмованных между собой следующим образом:

a, b, а, b, c, c, d, d, e, f, f, e, g, g

где строфа представляет собой сложное построение из:

1. четверостишия с перекрестной рифмовкой (a, b, а, b),

2. четверостишия с парной рифмовкой (c, c, d, d),

3. четверостишия с опоясанной рифмой (e, f, f, e) и

4. заключительных двух строк с парной рифмовкой (g, g).

Сочетание мужских и женских рифм можно чередовать двумя способами: АвАвССddEffEgg или аВаВссDDeFFeGG, где большая буква означает женскую рифму, а малая буква — мужскую рифму.

Источник

Онегинская строфа это способ рифмовки

Сага

Сарказм

Сатира

Секстина

Сентиментализм

Силлабо-тоническая система

Символ

Символизм

Синекдоха

Синтаксические фигуры

Система персонажей

Система стихосложения

Сказ

Словесность

Содержание и форма

Соцреализм

Сонет

Сравнение

Стансы

Стилизация

Стиль

Стих

Стихи

Стихотворения в прозе

Стопа

Строфа

Сюжет

Особый вид строфы, созданный Пушкиным в «Евгении Онегине»; состоит из 14 строк, которые распадаются на три четверостишия и заключительное двустишие.

схема рифмовки

Мы все учились понемногу,

Чему-нибудь и как-нибудь:

Так воспитаньем, слава Богу,

У нас немудрено блеснуть.

Онегин был, по мненью многих

(Судей решительных и строгих),

Ученый малый, но педант,

Имел он счастливый талант

Без принужденья в разговоре

Коснуться до всего слегка,

С ученым видом знатока

Хранить молчанье в важном споре

И возбуждать улыбку дам

Огнем нежданных эпиграмм

g

g

Источники «онегинской строфы» — сонет и октава с использованием четырехстопного ямба (см. Стопа), причем начинает строфу всегда строчка с женским окончанием, а заканчивает с мужским; строфа имеет правильное чередование мужских и женских рифм.

Такая строфа давала возможность развернуть свободное повествование, включающее в себя различные композиционные элементы (см. Композиция), легко менять эмоциональную тональность, а последнее двустишие часто заключало в себе вывод или афоризм («Так люди — первый каюсь я — //От делать нечего друзья«; «Пружина чести — наш кумир, // И вот на чем вертится мир!«).

Источник

Что такое Онегинская строфа? Характеристика и особенности Онегинской строфы

Каждый русский человек знаком с творчеством Александра Сергеевича Пушкина — величайшего поэта, писателя и драматурга. Одно из важнейших его произведений — это роман «Евгений Онегин». Многие восхищаются его очаровательными и в то же время такими простыми строками. Однако мало кто знает, какое построение, литературный размер, вид рифмы лежит в основе стихотворных строк. Александр Сергеевич стал основоположником нового понятия в литературе — «Онегинская строфа». Давайте разберемся, в чем особенности этого великолепного произведения, и что такое Онегинская строфа?

Структура строфы

В строках романа «Евгений Онегин» присутствует огромное количество серьезнейших мыслей, тем не менее читать «Онегина» несложно. Рифмы настолько приятны слуху, что произведение очень быстро запоминается. И даже тот, кто не брал в руки эту книгу со школьных лет, сможет без труда процитировать некоторые строки. Онегинская строфа в романе играет ключевую роль. Автору удалось искусно использовать в каждой строфе различные виды рифм, объединив их в одно целое.

В чем же особенность Онегинской строфы в стихах? Она представляет собой 14 строк, которые составлены из 3 четверостиший и 1 двустишья. Притом, каждое из четверостиший уникально и не похоже на предыдущее. Подробно разберем, что такое Онегинская строфа, на конкретных примерах.

Онегинская строфа в произведении А.С. Пушкина

Для начала возьмем первую строфу романа — речь Онегина:

Когда не в шутку занемог,

Он уважать себя заставил

И лучше выдумать не мог.

Его пример другим наука;

Но, боже мой, какая скука

С больным сидеть и день и ночь,

Не отходя ни шагу прочь!

Какое низкое коварство

Ему подушки поправлять,

Печально подносить лекарство,

Вздыхать и думать про себя:

Когда же черт возьмет тебя!»

Первое четверостишие данной строфы основано на перекрестной рифмовке — самом простом виде рифмы. Созвучные слова встречаются через строку. Так, мы видим рифму «правил (1 строка) — заставил (3 строка)» и «занемог (2 строка) — не мог (4 строка)».

Следующее четверостишие содержит в себе параллельную рифмовку, то есть созвучные слова встречаются в двух следующих друг за другом строках. А именно «наука (1 строка) — скука (2 строка)» и «ночь (3 строка) — прочь (4 строка)».

В третьем четверостишии встречается более сложный и менее распространенный вид рифмовки — кольцевая, или опоясывающая рифма. То есть созвучные слова содержатся в первой-четвертой строке и во второй-третьей. «Коварство(1) — лекарство(4)» и «забавлять(2) — поправлять(3)».

Далее мы видим двустишье, содержащее в себе простую рифму («себя-тебя»).

Необходимо отметить, что стихотворным размером Онегинской строфы является четырехстопный ямб. Это означает, что в каждой строке ударные слоги — это 2, 4, 6 и 8. Например, «ОнЕ´гин бЫ´л, по мнЕ´нью мнО´гих» или «Мы всЕ´ учИ´лись пО´немнО´гу».

Для наглядности разберем еще одну Онегинскую строфу «Евгения Онегина»:

На дровнях обновляет путь;

Его лошадка, снег почуя,

Плетется рысью как-нибудь;

Бразды пушистые взрывая,

Летит кибитка удалая;

Ямщик сидит на облучке

В тулупе, в красном кушаке.

Вот бегает дворовый мальчик,

В салазки жучку посадив,

Себя в коня преобразив;

Шалун уж заморозил пальчик:

Ему и больно и смешно,

А мать грозит ему в окно.

Она родственна первой строфе, поэтому проведем аналогичный анализ.

Первое четверостишие — перекрестная рифмовка: «торжествуя — почуя» и «путь — как-нибудь».

Во втором четверостишии встречается параллельная рифма: «взрывая — удалая», «на облучке — в кушаке».

Третье четверостишие — опоясывающая (кольцевая) рифма: «мальчик — пальчик» и «посадив — преобразив».

Строфа также заканчивается двустишьем (рифма «смешно — в окно»).

Определение Онегинской строфы

Итак, что такое Онегинская строфа? Это особый вид строфы, состоящий из 14 строк и сочетающий в себе различную рифмовку и различные ритмические рисунки. В основе Онегинской строфы лежит четырехстопный ямб.

Онегинская строфа с других произведениях

Ярчайшим примером Онегинской строфы являются строки М.Ю. Лермонтова, который даже указал на строение своего произведения:

Мне все равно — я даже рад:

Пишу Онегина размером;

Пою, друзья, на старый лад.

Прошу послушать эту сказку!

Ее нежданую развязку

Одобрите, быть может, вы

Склоненьем легким головы.

Обычай древний наблюдая,

Мы благодетельным вином

Стихи негладкие запьем,

И пробегут они, хромая,

За мирною своей семьей

К реке забвенья на покой.

В данном образце Онегинской строфы без труда можно увидеть ее основные признаки: два четверостишья с перекрестной, параллельной и опоясывающей рифмовкой, а затем двустишье. К тому же в каждой из 14 строк прослеживается характерный стихотворный размер — четырехстопный ямб. Например, обЫ´чай дрЕ´вний нА´блюдА´я.

Также Онегинская строфа встречается в произведении Юргиса Казимировича Балтрушайтиса «Два стихотворения»:

Как трудно высказать — нелживо,

Чтоб хоть себя не обмануть —

Чем наше сердце втайне живо,

О чем, тоскуя, плачет грудь.

Речь о мечтах и нуждах часа

В устах людей — всегда — прикраса,

И силен у души — любой —

Страх наготы перед собой,-

Страх истины нелицемерной

Иль, брат боязни, хитрый стыд,

О жалком плачущих навзрыд,

Чтоб точным словом, мерой верной

Того случайно не раскрыть,

Чему сокрытым лучше быть.

В данном примере проследим рифмы и ритмический рисунок. Первое четверостишие — перекрестная рифма («нелживо (1) — живо (3)» и «обмануть (2) — грудь (4)»). Следующее четверостишье — параллельная рифма («часа (1) — прикраса (2)» и «любой (3) — собой (4)»). Третье четверостишие — кольцевая, или опоясывающая рифмовка («нелицемерной (1) — верной (4)» и «стыд (2) — навзрыд (3)»). Далее следует двустишье с рифмой: «раскрыть-быть».

Онегинская строфа является основой и второй части «Двух стихотворений»:

Но есть и час иной напасти,

Когда мы тщетно ищем слов,

Чтоб с тайны помыслов иль страсти

Хотя б на миг совлечь покров,-

Чтоб грудь, ослепшая от муки,

Явила в знаке, или в звуке,

Иль в скорби молчаливых слез,

Что Бог судил, что мир принес.

И, если пыткой огневою

Весь, весь охвачен человек,

Он только холоден, как снег,

И лишь с поникшей головою

В огне стоит пред тайной тьмой,

Вниманью чуждый и немой.

Итак, в данной статье мы узнали, что такое Онегинская строфа, и познакомились с примерами ее использования в других произведениях.

Нужно всегда помнить о гениях русской литературы и изучать их произведения, ведь они до сих пор живут в душах русского народа.

Источник