- Bio-Lessons

- Образовательный сайт по биологии

- Распространение плодов и семян

- Распространение плодов и семян

- Ольха

- Ольха — род листопадных деревьев и кустарников семейства Берёзовые, который объединяет более 40-ка видов. Ольха — медоносное и ценное декоративное растение.

- Ольха имеет древесину, которая не обладает высокой прочностью, но легко обрабатывается, и к тому же она имеет красивый красноватый цвет.

- Распространение и экология

Bio-Lessons

Образовательный сайт по биологии

Распространение плодов и семян

Распространение плодов и семян

В течение эволюции у растений выработались различные приспособления к распространению семян и плодов. Одни плоды и семена разносятся ветром, другие переносятся водой, животными или человеком, а также встречаются растения, у которых выработались специальные приспособления к саморазбрасыванию (автохория) семян.

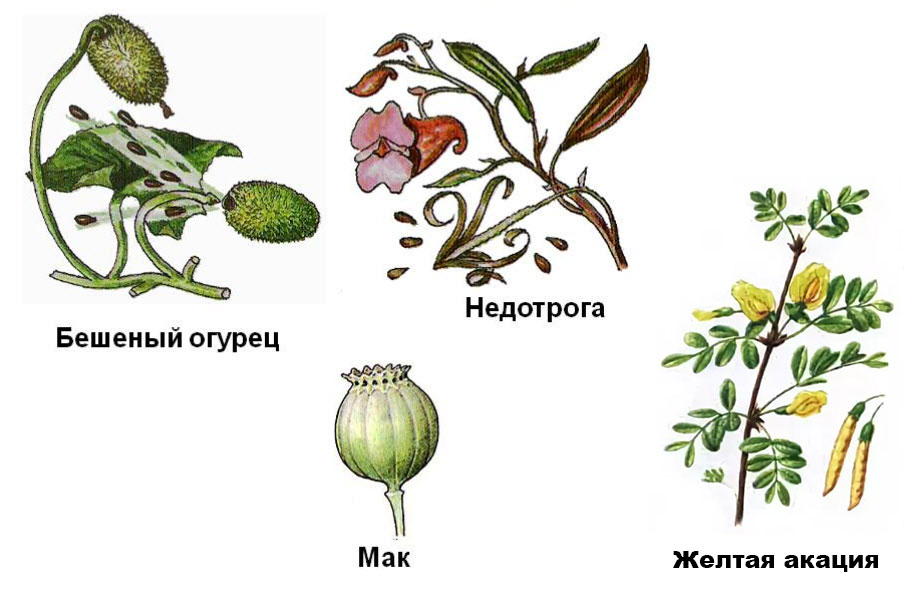

В летние месяцы с восходом солнца в садах и лесах, на полях и лугах созревшие плоды начинают трескаться, разбиваться при падении, распространяя свои семена. Например, если у желтой акации и растения недотроги задеть кончик плода, то створки плода разрываются, затем скручиваются и с силой разбрасывают семена. Таким интересным образом растения сами распространяют свои семена на другие территории (рис.1).

Рис. 1 Саморазбрасывание семян

Многие растения распространяют свои семена и плоды с помощью ветра (анемогеохория). На плодах многих деревьев (береза, клен, ясень, ель, сосна и др.) образуются крылышки (рис. 2). Но не только деревья, а и некоторые травянистые растения (чертополох, ковыль, осот, рогоз и др.) распространяют свои семена так же.

У одуванчиков на плодах образуются пушистые парашютики, которые подхватывает ветер и уносит на другую территорию. Благодаря этим приспособлениям ветер разносит семена и плоды на большие расстояния.

Рис.2 Распространение семян ветром

Распространение плодов и семян с помощью воды (гидрохория). У растений, растущих в водоемах или по их берегам (кувшинки, стрелолисты), плоды и семена обычно распространяются по воде. Они не смачиваются водой и не тонут благодаря имеющимся выростам или воздушным полостям.

У некоторых растений плоды могут плавать несколько недель или даже месяцев (стрелолист, ольха, осока).

Орехи кокосовой пальмы путешествуют на огромные расстояния по соленой морской воде (рис.3).

Рис.3 Распространение кокосовых орехов водой

Распространение плодов и семян животными (зоохория) и человеком (антропохория). Сочными плодами рябины, калины, вишни, малины питаются многие птицы и звери. В их пищеварительных органах мякоть плодов переваривается, а семена, защищенные плотной кожурой, вместе с пометом удаляются наружу и рассеиваются в окружающем пространстве. Некоторые птицы (сойка) и звери (белки, мыши, бурундуки, белки) питаются крупными сухими плодами (орехами и желудями) и запасают их на зиму. Перетаскивая сухие плоды в кладовые, животные часто теряют их по дороге и нередко потом не находят свои запасы.

Рис.4 Распространение семян животными (зоохория): 1-кедровка, 2-сойка, 3-бурундук, 4-белка

У некоторых растений плоды и семена имеют разнообразные прицепки. Они цепляются к шерсти животных и те поневоле переносят их на различные расстояния. Таким способом распространяются плоды череды, колючие соплодия лопуха. Мелкие семена подорожника способны прилипать к подошвам ног животных и человека. Семена некоторых растений распространяются вместе с илом, частицами сырой почвы, прилипающими к телу животных.

Часто невольным переносчиком плодов и семян становится человек.Человек в результате хозяйственной деятельности вместе с культурными растениями нередко высеивает и сорные.Кроме того, некоторые плоды и семена могут путешествовать на транспорте.

От того, насколько успешно распространяться семена, зависит и распространение взрослых растений. Поэтому разные виды приспособились по-разному распространять свои семена на большие расстояния. Распространяются ветром береза, клен, одуванчик, осот. Водой распространяются семена кувшинки, стрелолиста, осоки. Распространяются животными и человеком либо съедобные плоды и семена (рябина, малина, орехи), либо цепляющиеся к шерсти и одежде (череда, лопух). Есть саморазбрасывающиеся семена.

Источник

Ольха

Ольха — род листопадных деревьев и кустарников семейства Берёзовые, который объединяет более 40-ка видов. Ольха — медоносное и ценное декоративное растение.

Корневая система поверхностная, располагающаяся в основном в верхнем почвенном слое (10—20 см). На корнях содержатся клубеньковые наросты, содержащие микроорганизмы, способные усваивать азот из воздуха. Образует многочисленные корневые отпрыски и пнёвую поросль.

Вот основные особенности Ольхи:

Ни одна порода не образует таких густых, тёмных и даже небезопасных для людей насаждений. Здесь нелегко бывает полюбоваться красотой ольхи.

Сплошь заросший густой высокой травой, среди которой встречаются и злая крапива и стреляющая семенами недотрога, сумрачный ольшаник таит коварные участки глубокой трясины. Тут только смотри под ноги да успевай отбиваться от назойливых комаров.

А ольха высоко, почти на 30 метров подняла стройный ствол-колонну, который венчает небольшая зеленоватая блестящая крона, едва слышно шумящая далекой вершиной.

Только глубокой осенью сбрасывает ольха свой наряд, и что примечательно — листья опадают совершенно зелеными. В ольшанике лишь случайной гостьей бывает береза или ель, а черемуха и калина всегда остаются на опушке.

В общем, картина весьма мрачная для человека, не слишком знакомого с лесом.

Лесовод настроен более оптимистически. Непроходимая чаща? Зато гектар её дает до 500 кубических метров очень ценной древесины.

К тому же ольха — редкостный обогатитель почв: она образует на корнях клубеньки с бактериями, усваивающими азот из воздуха.

Листья Ольхи — очередные, черешковые, простые. Листья ольхи рекомендуется использовать осенью на корм скоту, особенно овцам.

Цветки — однодомные, они собраны в серёжки и у большинства видов распускаются рано весной. Ольха опыляется ветром. Цветение проходит до распускания листьев или одновременно с ним, что улучшает перенос пыльцы ветром. Семена обычно вызревают к октябрю.

Плод — орешек с одним семенем. Семена начинают вылетать осенью и продолжают вылетать до весны. Распространение семян происходит ветром, а также водой.

Размножение. Ольха размножается семенами, корневыми отпрысками и порослью от пня.

Ольха быстро размножается. Пеньки её дают целые букеты быстрорастущих побегов, способных уже в первый год вырастать на 1,5—2 метра, а со временем достигать размеров своих предшественников.

Однако, преобладает у ольхи семенное размножение. Ранней весной буро-коричневые, похожие на березовые, сережки удлиняются, набухают и выпускают тучки желтой пыльцы.

Подхваченная и развеянная ветром, она опыляет красные мелкие соцветия женских цветков на соседних деревьях. Используют этот период и пчелы, энергично собирающие ольховую пыльцу для вскармливания деток.

Оплодотворенные цветки образуют мелкие шишечки, которые весной следующего года рассыпаются на сотни тысяч семян-орешков размером около 2 миллиметров.

Раскрывание шишечек совпадает с весенним паводком. Разлив способствует расселению семян ольхи на большие расстояния. Хорошо удерживаясь на воде, они долго плывут по ней, пока не осядут на берегу, где и прорастут.

Почвы. Ольха предпочитает богатые, влажные почвы с хорошим дренажом. Ольха растёт на берегах рек и ручьёв, на травянистых болотах, а также у основания возвышенностей. Ольха улучшает почву, так как обладает способностью к фиксации азота.

В России особое значение имеют такие два вида: Ольха чёрная — крупное, широко распространённое дерево с широкими, блестящими тёмно-зелёными листьями; Ольха серая — небольшое дерево, а чаще — крупный кустарник с синевато-зелёными или серовато-зелёными листьями.

Заросли ольхи народом названы ольшаниками и ольховниками.

Ольха имеет древесину, которая не обладает высокой прочностью, но легко обрабатывается, и к тому же она имеет красивый красноватый цвет.

Так как древесина ольхи длительно сохраняется под водой, её можно применять для небольших подводных сооружений. Основная масса ольховой древесины используется на дрова, но ценят их дешевле берёзовых дров.

Постараюсь найти ольху в ближайших лесах и перелесках, чтобы, во-первых, пересадить несколько молодых деревьев в экопарк и чтобы, во-вторых, заготовить немного ольховой древесины для подводных сооружений типа запруд и плотин, а также заготовить немного ольховых дров для прочистки дымоходов, ибо именно дрова из ольхи лучше всего прочищают дымоходы.

Так как ольха размножается и корневыми отпрысками, надеюсь найти несколько саженцев ольхи вблизи взрослых деревьев ольхи и пересадить их в экопарк. При пересадке ольхи обязательно буду перевозить пару вёдер почвы, в которой росли саженцы, чтобы обеспечить их микоризой.

Именно ольховые дрова, а не осиновые, рекомендуется использовать для выжигания сажи в печных трубах!

Учитывая высокую скорость прироста Ольхи и ценность её древесины, имеет смысл специально выращивать и заготавливать древесину Ольхи.

Само собой разумеется, что заготавливать древесину Ольхи имеет смысл зимой: листья уже опали на почву и вступили в биологический круговорот, а древесина имеет наименьшую влажность.

Имея деревообрабатывающий станок, можно самостоятельно делать доски, высушивать их, чтобы использовать для внутренней отделки дома и изготовления мебели. На дрова имеет смысл пускать лишь ветки и всяческие обрезки.

Привожу дополнение с изображениями:

Корневая система поверхностная, располагающаяся в основном в верхнем почвенном слое (10—20 см). На корнях содержатся клубеньковые наросты, содержащие микроорганизмы, способные усваивать азот из воздуха. Образует многочисленные корневые отпрыски и пнёвую поросль.

Ствол |

Листья |

Мужские серёжки |

Женские серёжки |

Семена |

Кора светло-серая, всегда гладкая и не образует наружного корковатого слоя. Побеги сначала зеленоватые, позднее бурые или черновато-серые, не клейкие, но покрытые серым пушком или войлоком и светлыми чечевичками.

Ольха серая. Ботаническая иллюстрация из книги К. А. М. Линдмана Bilder ur Nordens Flora, 1917—1926

Почки стебельчатые, яйцевидные или яйцевидно-шаровидные, на вершине слегка притуплённые, пушистые. Листья расположены в три ряда, очерёдные, овальные, овально-ланцетные или яйцевидно-округлые, реже эллиптические, длиной 4(4,5)—10 см, шириной 3,5—7 см, острые или остроконечные, реже притуплённые, с округлым или слабо сердцевидным основанием, остро-двоякопильчатые, молодые густо-пушистые, не липкие, взрослые сверху почти голые, снизу серо-зелёные, без бородок в углах нервов, на мягко волосистых или войлочных черешках длиной 1—2(3) см. Молодые листья не клейкие.

Тычиночные серёжки вершинные, собраны по три—пять вместе, сидячие или на коротких пушистых ножках, содержат при каждой чешуйке по три цветка с четырьмя тычинками с раздвоенными пыльниками.

Пестичные цветки собраны по восемь—десять пучками на общем цветоносе, то под мужскими серёжками, то на вершинах ветвей, эллиптические, чёрно-бурые, длиной около 1,5 см, диаметром 7—8 см, содержат при каждой чешуйке по два цветка; пестик с двумя нитевидными пурпуровыми рыльцами, выступающими из-за чешуй.

Цветёт в марте — апреле, до появления листьев, на одну—две недели раньше, чем ольха клейкая.

Плоды — обратно-яйцевидные орешки с узкими, перепончатыми крыльями, 10 мм длиной и 7—8 мм шириной, созревающие в шишках, вдвое легче, чем у ольхи клейкой. Плоды созревают осенью, осыпаются и разносятся ветром. В 1 кг 1 430 000 орешков; вес 1000 орешков — 0,5—0,9 г.

Плодоношение ежегодно, обильное. Семенные экземпляры начинают плодоносить с восьми—десяти лет; порослевые с пяти—семи лет.

Распространение и экология

В природе ареал вида охватывает практически всю территорию Европы, Малую Азию, Закавказье, Западную Сибирь и Северную Америку.

Северная граница ареала начинается в Швеции, проходит через Кольский полуостров, через весь север европейской части России и через всю Сибирь до Камчатки. Растёт в Сербии, Северной Италии и во Франции. Больше всего её на севере и северо-востоке европейской части России.

Растёт на равнинах в лесной и, реже, лесостепной и лесотундровой зоне. Образует так называемые серо-ольшатники — кустарниковые и мелколесные заросли на заболоченных опушках, болотах, у берегов рек, на лесосеках, пожарищах и заброшенных пашнях.

Встречается вдоль ручьев и рек вместе с ивами и чёрной ольхой. Чистых насаждений не образует, вопрос о первичности или вторичности серо-ольшатников по балкам, оврагам и окраинам болот остаётся нерешённым.

Благодаря обильному плодоношению, лёгкости распространения семян и хорошей их всхожести быстро заселяет вырубки, гари, заброшенные пашни, образуя временные ассоциации, постепенно сменяющимися первичными фитоценозами.

Чаще всего серо-ольшатники образуются на месте еловых и мелколиственных лесов, обратная смена ольхи елью происходит в течение 50—60 лет. Пастьба скота и вырубка леса в таких зарослях способствует более быстрому вегетативному размножению ольхи и более длительному существованию её ассоциаций.

На Кавказе поднимается до 2000 м над уровнем моря, встречаясь единично или группами в среднем и верхнем горном поясах, на заброшенных пашнях и лесных полянах.

В Сибири, Забайкалье и Приамурье сосуществует рядом с близким видом ольхой пушистой ( Alnus hirsuta (Spach) Rupr. ) и замещается ей.

К почвам менее требовательна, чем чёрная ольха, хотя на бедных сухих песчаных почвах встречается редко; заболачивание переносит лучше, чем чёрная ольха.

Предпочитает известковую, влажную почву и свободное стояние, хотя часто растёт и в густых посадках. Сама обогащает почву азотом. Зимостойка. Теневыносливее, чем осина и берёза повислая, но предпочитает хорошо освещённые местообитания.

Наиболее распространёнными типами серо-ольшатников являются кисличный и снытевый на свежих дерново-подзолистых, сильно- или средне-оподзоленных почвах. Они возникают на месте ельников кисличных или серо-ольшатников черничных.

В кисличных и снытевых серо-ольшатниках происходит интенсивное восстановление ели и быстрая смена их ельниками. По берегам рек, ручьёв, в оврагах, увлажнённых понижениях на перегнойно-глеевых, суглинистых и глинистых почвах, на небольших участках возникают таволговые и крупно-папоротниковые серо-ольшатники.

Они возникают на месте хвойных, широколиственно-еловых и широколиственно-елово-черноольховых лесов и способны к длительному существованию. На песчаных и слабо увлажнённых почвах серо-ольшатники возникают редко и быстро сменяются сосной и елью. Такие серо-ольшатники возникают на гарях и вырубках сосняков брусничных.

Ещё реже возникают осоковые серо-ольшатники на переувлажнённых почвах. Они недолговечны и имеют примесь берёзы, ивы. На небогатых свежих почвах водоразделов на месте ельников черничных возникают очень кратковременные серо-ольшатники черничные, сменяющиеся черно-ольшатниками кисличными и вейниковыми.

Серо-ольшатники злаковые возникают на месте заброшенных пашен. Они неустойчивы и сменяются ельниками.

Ольха серая образуется много семян, но прорастает только их небольшая часть. Более эффективно вегетативное размножение обильными корневыми отпрысками. Растёт быстро.

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.

Источник