ЕГЭ. История. Термины. Партии. Союз 17-го октября

ЕГЭ. История. Термины.

Партии. Союз 17-го октября

Название партии:

Союз 17-го октября, октябристы.

Годы существования:

Идеология:

Лозунг:

Сильная власть выведет страну из хаоса

Социальная база:

Численность:

Лидеры:

Гучков А.Ф.

Методы и средства борьбы:

Через действия в Парламенте путём реформ

Отказ от вооружённой борьбы

Печатные органы:

Газета «Слово» ( 1905-1906)

Газета «голос Москвы» ( 1906-1916)

Программа

Государственное устройство

Сохранение единства и неделимости России

Конституционная монархия с народным представительством, основанном на общем избирательном праве

Неотложность созыва Государственной Думы

Правительство должен назначать монарх , но из числа людей, которым доверяет народ- «правительство доверия»

Политические и гражданские права и свободы

Всеобщее избирательное право

Независимый бессословный суд

Уравнение всех сословий

Свобода собраний и союзов

Свобода передвижения, места жительства, выбора рода занятий, свобода труда, промышленности, торговли, свобода приобретения собственности и распоряжения ею.

Гражданская свобода: неприкосновенность личности, жилища, переписки, собственности.

Национальная политика

Отказ в предоставлении автономии национальным окраинам

Сохранение унитарной формы государства, отрицание какой-либо федерации

Сохранение за нациями права на удовлетворение своих культурных нужд

Отрицание автономии отдельным областям, кроме Финляндии

Признание автономии Финляндии при сохранении неразрывной связи с империей

Крестьянский вопрос:

Приобщение крестьян к полноте гражданских прав наряду с другими

Предоставление земли крестьянам на правах аренды или приобретения в собственность

Создание слоя «зажиточного крестьянства»

Принятие мер, облегчающих выход крестьян из общины

Отчуждение части помещичьих земель на условиях достойного вознаграждения

Преобразование деятельности поземельного банка

Местно самоуправление

Расширение прав и круга деятельности

Предоставление самостоятельности, упразднение административной опеки

Рабочий вопрос

Постепенное улучшение положения рабочих

Социальное страхование , но за счёт рабочих

Расширение рабочего законодательства

Ограничение рабочего времени для детей и женщин, а также на вредных производствах

Настаивали на 11- 11.5.- часовом рабочем дне

Свобода профсоюзов, однако государству следует регулировать законодательно их деятельность, разрешать только экономические стачки, а не политические

Введение отраслевых ограничений забастовок ( например, забастовки железнодорожников могут парализовать страну)

Народное образование

Введение в ближайшее время всеобщего начального образования

Увеличение числа средних и высших учебных заведений, особенно технических

Открытие как государственных, так и частных учебных заведений

Пересмотр учебных программ, приближение их к потребностям жизни

Деятельность после Февральской и Октябрьской революции 1917 года

После Февральской революции октябристы пытались спасти монархию

Гучков А.Ф. вошёл во Временное правительство, был морским и военным министром. Но через два месяца ушёл в отставку, не согласившись с политикой правительства.

Октябрьскую революцию не приняли. Большинство членов партии сражалось на стороне белых в Гражданскую войну. После войны -эмигрировали.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

Источник

Краткий курс истории. Октябристы: взлет и раскол

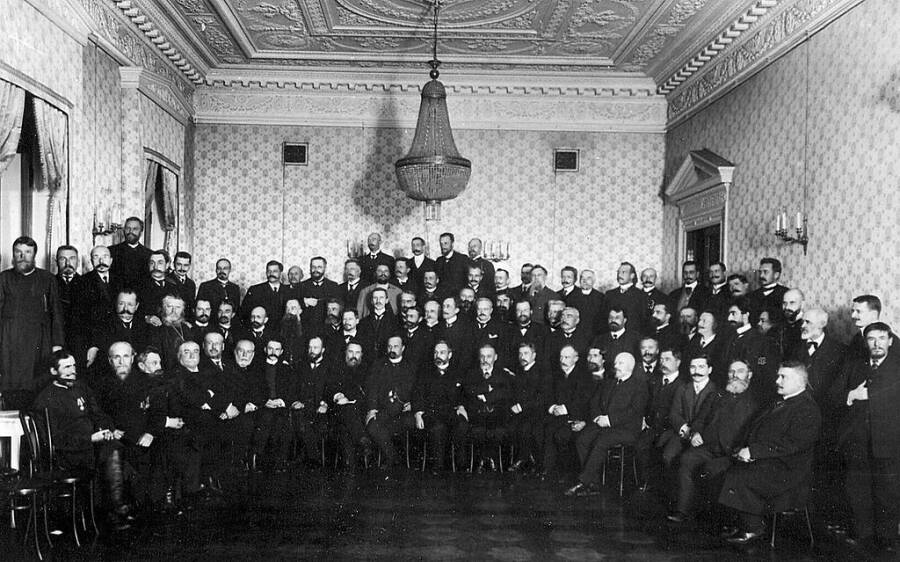

23 ноября (по н. ст.) 1905 года было подписано воззвание об образовании праволиберальной партии Российской империи «Союз 17 октября» (октябристы), лидерами и членами которой являлись такие известные личности, как Александр Иванович Гучков, Михаил Владимирович Родзянко, сын известного славянофила Николай Алексеевич Хомяков, племянник Альфреда Нобеля Эммануил Людвигович Нобель и другие.

Историческая драма, которую мы переживаем,

заключается в том, что мы вынуждены

отстаивать монархию против монарха,

церковь против церковной иерархии, армию

против ее вождей, авторитет правительственной

власти против носителей этой власти.

А. И. Гучков

Легализовавшиеся

Название партии было выбрано исходя из даты издания знаменитого Манифеста 17 (по ст. ст.) октября 1905 года, который, помимо прочего, остановил разделение либерального лагеря. До этого события политические партии не были партиями в современном понимании, то есть это были нелегальные политические объединения. Однако Манифест 17 октября объявлял о формировании первого в России парламента, что предполагало возможность создания легальных политических партий. Одной из первых таких партий стал «Союз 17 октября».

Крах реформаторской мечты

Задумка создания «Союза» состояла в том, чтобы объединить все центристские политические силы страны. При этом объединение было весьма вольным. Вступавшие в «Союз» партии не были обязаны распускаться, платить членские взносы, да и партийная дисциплина скорее отсутствовала, поэтому говорить об этом объединении как об организованной политической силе не приходится. Социальной основой партии послужили крупные землевладельцы и предприниматели. Центризм «Союза» выразился в поддержке действий правительства в вопросах наведения в стране порядка (дабы остановить революцию и не допустить новую). Однако мечты октябристов о проведении в стране решительных либеральных реформ не оправдались. В результате уже к началу 1906 года «Союз 17 октября» начал критиковать правительство.

Деятельность, успехи, роспуск

Октябристы начали завоевывать популярность благодаря тому, что поддерживали политический курс Столыпина, который жестоко боролся с революционерами и реально пытался решить насущные для страны вопросы. Пик влияния «Союза» пришелся на время деятельности III Государственной думы, на выборах в которую октябристы получили 154 места из 441. Однако противоречия между либеральным видением реформ октябристами и реальной деятельностью властей, в том числе Столыпина, постоянно нарастали. Кончилось даже тем, что Гучков в знак протеста против деятельности Столыпина сложил с себя полномочия председателя III Думы. Для сохранения своего влияния октябристы стали пытаться наладить контакты с другими либеральными партиями, что привело к фракционному расколу, потере популярности и фактическому прекращению существования «Союза 17 октября».

Источник

Деятельность октябристов до февраля 1917 года

Содержание

Введение

Создание Союза 17 октября 1905 года. Программа и её выполнение

Деятельность октябристов до февраля 1917 года

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Вступление императорской России в решающую фазу процесса модернизации на рубеже XIX — XX вв. характеризовалось кризисом структур традиционного общества, попытками лучших представителей власти и интеллигенции направить ход политического процесса в русло формирования основ правового государства. Государственные реформы, предпринятые самодержавием под воздействием революционных потрясений 1905 г., стали началом процесса формирования легальных политических партий либеральной направленности. Их деятельность стала первым опытом внедрения основ конституционализма в политическую жизнь России.

Партия Союз 17 октября (октябристы) представляла консервативное крыло либерального движения и начала формироваться в ноябре 1905 г. из умеренной части земского оппозиционного движения, признавшего Манифест 17 октября поворотным пунктом в истории России.

Главной своей целью октябристы объявили оказание «содействия правительству, идущему по пути спасительных реформ».

Октябристы открывали свою программу требованием сохранения единства и нераздельности Российского государства, «его исторически сложившегося унитарного характера».

Социальный состав партии был довольно однородным. К ней тяготела крупная, преимущественно московская торгово-промышленная и финансовая буржуазия, помещики. Среди октябристов было немало отставных военных чинов, представителей профессуры, инженеров, управляющих частными предприятиями.

В работе рассматривается политическая программа октябристов и их деятельность до Февральской революции 1917 г.

Создание Союза 17 октября 1905 года. Программа и её выполнение

октябристы партия союз

Среди правых (про правительственных) партий заметную роль в политической жизни страны играл «Союз 17 октября» (октябристы), принял это название в честь царского Манифеста 17 октября 1905 г., который, как считали октябристы, знаменовал собой вступление России на путь конституционной монархии. Организационное оформление партии началось в октября 1905 г., а завершилось на I ее съезде, состоявшемся 8 — 12 февраля 1906 г. в Москве. Это была партия крупного капитала — верхов торгово-промышленной буржуазии и помещиков — предпринимателей. Возглавил ее крупный московский домовладелец и промышленник А.И. Гучков, «прирожденный политик», высокообразованный блестящий оратор и публицист, экстравагантный, склонный к авантюризму.

Октябристы ставили своей целью «оказать содействие правительству, идущему по пути спасительных реформ». Они выступали за наследственную конституционную монархию, в которой император, как носитель верховной власти, ограничен постановлениями «Основных законов». Выступая против неограниченного самодержавия, октябристы были и против установления парламентарного строя, как неприемлемого для России политически и исторически. Они стояли за сохранение конституционным монархом титула «самодержавный»; предусматривали введение двух палатного «народного представительства» — Государственной думы и Государственного совета, формируемых на основе цензовых выборов — прямых в городах и двухстепенных в сельской местности. Гражданские права в программе октябристов включали свободу совести и вероисповедания, неприкосновенность личности и жилища, свободу слова, собраний, союзов, передвижения. В национальном вопросе октябристы исходили из принципа сохранения «единой и неделимой России», выступая против любой формы «федерализма». Исключение они делали лишь для Финляндии, при условии ее «государственной связи с империей». Допускали культурную автономию для других народов России.

Социальная программа октябристов сводилась к следующему. Для разрешении аграрного вопроса они предусматривали передачу крестьянам через особые земельные комитеты пустующих казенных, удельных и кабинетских земель, а также содействие покупке земли крестьянами «у частных владельцев» при посредстве Крестьянского банка, требовали возвращения крестьянам отрезков, произведенных от их наделов в 1861 г. Октябристы допускали и «принудительное отчуждение» части частновладельческих земель с обязательным вознаграждением владельцев за счет казны. Они выступали за регулирование аренды, переселение малоземельных и безземельных крестьян на «свободные земли», требовали уравнения крестьян в правах с остальными сословиями, активно поддерживали Столыпинскую аграрную реформу.

Октябристы признавали свободу рабочих организаций, союзов, собраний и право рабочих на стачки, но только на почве экономических, профессиональных и культурных нужд, при этом на предприятиях, «не имеющих государственного значения». Они выступали за ограничение продолжительности рабочего дня, но не в ущерб промышленникам, введения страхования рабочих, требовали сокращения налогового обложения населения. Они были сторонниками расширения народного образования, декларировали необходимость реформы суда и административного управления.

Государственное устройство октябристы представляли как конституционную монархию с Государственной думой. Они выступали за «сильную монархическую власть», но за необходимость проведения реформ, обеспечивавших свободу буржуазному предпринимательству. Свобода промышленности, торговли, приобретения собственности и охрана ее законом — главные программные требования октябристов.

В 1905 — 1907 гг. «Союз 17 октября» насчитывал до 30 тыс. членов. Его печатным органом была газета «Голос Москвы». В 1906 г. октябристы издавали до 50 газет на русском, немецком и латышском языках.

Как и кадетская партия, «Союз 17 октября» была весьма аморфным политическим образованием, напоминавшим скорее дискуссионный клуб, причём даже в большей степени, чем кадеты. Ситуацию усугубляли облегчённый приём в её ряды и допускавшееся параллельное членство в других партиях. Наиболее активные члены партии вели агитационно-пропагандистскую работу главным образом в период избирательных кампаний в Думу и прекращали всякую деятельность после выборов.

Вошедшие же в «Союз» «родственные партии и группы» зачастую связывали своё вступление в партию не с проведением реформ в духе октябристской программы, а, прежде всего с необходимостью консолидации сил для борьбы с революцией. Например, совет тульского Союза «За царя и порядок» постановил «присоединиться к «Союзу 17 октября» на автономных началах для совместной борьбы с крайними партиями».

Сами октябристы в годы революции 1905-1907 гг. делили все партии на три большие группы: левые, правые и партии центра. Свою партию они ставили в центре, называя ее конституционно-монархической. К своим союзникам октябристы причисляли Торгово-промышленную партию, Партию правового порядка, Прогрессивно-экономическую партию и другие близкие организации. Кадетов они считали радикалами, левыми, оппозицией, но не смешивали с революционерами. Октябристы не включали себя в один политический лагерь с кадетами.

В среде октябристов термин «либерализм» не пользовался популярностью и редко применялся по отношению к своей партии из-за его расплывчатого и неясного характера. «Либерализм» ассоциировался с привнесенными извне западными идеями, а октябристы подчеркивали свою «почвенность». Правящие круги истолковывали этот термин как синоним неблагонадежности и чуть ли не революционаризма. Немаловажное значение играл и образ либерала, созданный русской литературой; ему были свойственны благодушие и мягкотелость, неверие в «темный народ», боязнь революции и вера в благоразумие власти. В агитационно-пропагандистской литературе октябристы, как, впрочем, и кадеты, подчеркивали демократизм и конституционализм своей партии. Впрочем, лидер октябристов А.И. Гучков в своих речах иногда связывал октябризм с либерализмом; бывали случаи, когда на местах в 1905-1906 гг. возникали близкие к октябристам политические организации, использовавшие термин «либерализм» в своем названии: в Омске — Русский либеральный союз, в Перми — Конституционно-либеральная партия. Обе они примкнули к Союзу 17 октября. Позднее, в эмиграции, некоторые октябристы относили свою партию к умеренно-либеральным течениям общественной мысли.

Деятельность октябристов до февраля 1917 года

Первая российская революция явилась временем одновременно и рождения, и расцвета «Союза 17 октября». В этот период партия октябристов функционировала как полноценная политическая организация — с сетью местных организаций и определенной социальной базой. Позже эта база «уплыла» к кадетам, а сама партия фактически перестала существовать. В 1907-14 гг. партия октябристов последовательно двигалась к полному развалу, а ее деятельность практически не выходила за рамки Думы. При этом думская фракция октябристов совершенно не принимала во внимание решения октябристского ЦК. По своему составу она была крайне разношерстной. Этим объяснялись ее бесконечные колебания, частые пересмотры решений. Внутри думской фракции октябристов были сильны центробежные течения. Численность ее постоянно сокращалась — со 154 человек в начале работы III Думы до 121 в конце и 98 в IV Думе. Полным провалом закончилась и думская тактика октябристов. Они приняли предложение П.Столыпина создать союз с целью провести через III Думу правительственную программу реформ. Пока Столыпин соблюдал хотя бы видимость этого договора, октябристы выполняли в Думе роль правящей партии. Как правило, они блокировались с умеренно правыми и отвергали предложения кадетов о создании «конституционного центра» по проведению реформ.

Однако после ряда кризисов в отношениях Думы с правительством в 1909-11 гг. октябристская фракция начала осторожно критиковать действия правительства и по ряду вопросов выступать заодно с кадетами и прогрессистами. В ноябре 1913 г. на конференции «Союза 17 октября» Гучков прямо заявил о переходе октябристов в оппозицию правительству, отказавшемуся от проведения реформ. Однако правое крыло «Союза 17 октября» и большая часть его думской фракции не поддержали Гучкова. В результате фракция октябристов в Думе раскололась на три части: земцев-октябристов (65 человек), собственно «Союз 17 октября» (22 левых октябристов) и беспартийных (15 наиболее правых октябристов). К 1913-14 гг. полностью распалась и сама партия октябристов, а ее местные отделы прекратили всякую деятельность. Произошло это в силу того, что «Союз 17 октября» утратил те позиции, которые он имел в годы первой российской революции в среднем классе. Фактически октябристы пожертвовали этими позициями в угоду интересам узкого слоя крупных промышленников и помещиков юга России, желавших не радикальных реформ, а «полюбовного» соглашения с самодержавием.

В октябристской партии, в отличие от кадетской, было мало деятелей теоретического склада. Большая часть дошедшего до нашего времени материала носит публицистический, просветительский или полемический характер. Внимание авторов октябристов (А.И. Гучкова, В.М. Петрово-Соловово, П.С. Чистякова и др.) было сосредоточено на вопросах, связанных с выяснением положения партии среди других политических объединений, конкретизацией её политической платформы и разъяснением отношения партии к введенным Манифестом 17 октября «началам».

П.Н. Милюков, отдавая дань уважения умеренно-либеральной программе «Союза», одновременно поверг его критике, считая октябристов «вчерашними монархистами, ставшими конституционалистами поневоле», по «высочайшему повелению».

Сближение кадетов и октябристов в IV Думе, их сотрудничество в рамках Прогрессивного блока говорят о консолидации либеральных сил. Но это единение носило лишь временный тактический характер, основанный на неприятии политики верховной власти. Основные противоречия между либеральными партиями никуда не делись — они лишь отошли на второй план. Это показывает история кадетской партии после падения самодержавия. К тому времени Союз 17 октября как организационная структура уже перестал существовать и, по наблюдениям историков, часть бывших октябристов пошла в кадетскую партию. Позднее, в эмиграции, Милюков так описывал этот процесс: «Явившись во время февральской революции в роли не оппозиции, а сторонницей сильной власти и противницей колеблющейся левой социалистической тактики, кадетская партия привлекла в свои ряды политических деятелей более право-настроенных и до тех пор к ней не принадлежавших. Эти так называемые «мартовские» кадеты сразу придали тактике партии особый, несвойственный ей характер». Конечно, на сегодняшний день еще никто не доказал, что «мартовские» кадеты — это бывшие октябристы, но не будет большой натяжкой искать дореволюционные политические симпатии этих людей в праволиберальном секторе.

Итак, деятельность октябристов была сосредоточена в Государственной думе. Но к 1916 году они разочаровались в способности Николая II довести войну до победного конца и выдвинули идею дворцового переворота. Однако осуществить его им помешала Февральская революция. После революции октябристы пытались спасти монархию. Гучков вошел во Временное правительство в качестве морского и военного министра, но через два месяца ушел в отставку, не согласившись с его политикой. Октябрьскую революцию октябристы не приняли. Большинство членов партии сражались за «белую идею» на полях Гражданской войны и закончили свою жизнь в эмиграции.

Заключение

Партия октябристов была создана в ноябре 1905 года. Социальную базу партии составила интеллигенция, торгово-промышленная буржуазия, помещики. Лидером партии стал А.Ф Гучков. Численность партии составила 60-70 тысяч человек. Программа партии предполагала введение всеобщего избирательного права, независимый суд, уравнение всех сословий, постепенное улучшение положения рабочих, государственное страхование.

Экономическая программа октябристов была более умеренной, нежели у кадетов. Рассматривая частную собственность в качестве основы основ экономики, они, в отличие от кадетов, оговаривали частичное отчуждение помещичьей земли как самый крайний случай. Снять остроту аграрного вопроса в стране октябристы предлагали за счет уравнивания крестьян в правах с другими сословиями, переселенческой политики, продажи крестьянам государственных и удельных земель.

Союз 17 октября — чуть ли не единственная партия в России, не выдвигавшая требования 8-часового рабочего дня, ограничившая право рабочих на проведение стачек в отраслях, имевших государственное значение.

Многие историки расценивают октябристов и близкие к ним партии как консервативных либералов. И.В. Нарский оспаривает эту точку зрения. Как он считает, сам термин «консервативный либерализм» является слишком размытым и неточным для идентификации партийных образований. В российских условиях соединение понятий «либерализм» и «консерватизм» является аномалией, поскольку первое понятие было синонимом неблагонадежности и свободомыслия, а второе — «реакционности» и косности. Поэтому, опираясь на идеи Б.Н. Чичерина, Нарский предложил заменить близкие термины «консервативный либерализм» и «либеральный консерватизм» одним термином — «консервативный реформизм», предполагающим готовность к осторожным преобразованиям с опорой на «банальные максимы здравого смысла». К консервативно-реформистским объединениям он отнес Союз 17 октября, Партию мирного обновления, Партию правового порядка, Торгово-промышленную партию и ряд более мелких, местных образований, замкнув это направление на правом фланге Всероссийским национальным союзом.

Общий подход современной историографии к проблеме партийной классификации состоит в следующем. Все политические партии начала XX в. делятся на консервативные, либеральные и социалистические, что соответствует тем идеологическим доктринам, которыми они руководствовались в своем политическом поведении. С.В. Тютюкин отмечает, что это деление косвенно отражает и отношение партий к царской власти: поддержка, конструктивная оппозиция, полное отрицание. В оценке Союза 17 октября среди историков до сих пор нет единства, хотя большинство считает их правыми либералами.

Подобный подход не вызывает возражений, но при этом остается открытым другой вопрос — существовал ли единый либеральный политический лагерь от кадетов до октябристов, или все же их было два. Эту проблему обычно не анализируют, считая достаточным определить кадетов как левых либералов, а октябристов — как правых. При этом как бы подразумевается, что политических лагерей было все же три, что в принципе соответствует трем основным направлениям общественной мысли. Но тем самым неизбежно сглаживаются противоречия между кадетами и октябристами и создается впечатление отсутствия принципиальных различий между ними.

Список использованной литературы

1. Аврех А.Я., Столыпин и третья Дума, М., 2000 — 196 с.

. Зуев М.Н. История России с древнейших времен до конца XX века, изд. 4, испр. и доп. — М.: Дрофа, 2007 — 896 с.

. Исаев И.А. История государства и права России. М.: Юристъ, 1996 — 544с.

. Ленин В.И., Опыт классификации русских политических партий, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 14;его же, Третья дума, там же, т. 16; его же, Итог, там же, т. 20: его же, Два центра, там же; Союз 17 октября. Основная программа Союза 17 окт.//Ленин В.И. Полн. собр. соч.

5. Черменский Е.Д., Буржуазия и царизм в революции 1905-1907 гг., 6 изд., М., 2008 — 279 с.

Дата добавления: 2020-04-08 ; просмотров: 145 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник