Огневое бурение скважин.

При механических способах бурения скважин с увеличением крепости и образивности горных пород скорость бурения уменьшается и более быстро изнашивается породоразрушающий инструмент. В результате этого стоимость бурения скважин резко увеличивается. При огневом бурении порода разрушается газовыми струями, образующимися в результате сгорания жидкого горючего с окислителем; скорость бурения с увеличением крепости пород обычно повышается. Поэтому огневое бурение скважин применяют в крепких и весьма крепких горных породах, имеющих кварцевую основу. Производительность станков огневого бурения в крепчайших породах в 5—10 раз выше по сравнению с ударно-канатными станками.

Сущность огневого бурения скважин заключается в следующем. Высокотемпературная газовая струя, выбрасываемая из реактивной

горелки со сверхзвуковой скоростью, быстро прогревает тонкий слой породы в забое скважины. В результате разности термических напряжений, возникающих в соседних слоях, породы из-за неравномерности ее нагревания, а также значительных напряжений в среде, вызванных неравномерностью расширения отдельных кристаллов, происходит растрескивание породы. Разрушенная порода струей газов и пара выносится из скважины.

Наиболее интенсивно разрушаются при огневом бурении крепкие монолитные породы, имеющие в своем составе много кварца (кварциты, граниты, песчаники и др.). В сильнотрещиноватых породах огневое бурение малоэффективно, так как проникновение газовых потоков в трещины значительно повышает теплопроводность породного массива. Также плохо поддаются огневому бурению слабые породы, имеющие большую упругую деформацию, затрудняющую создание разрушающих напряжений в массиве.

В настоящее время на карьерах СССР применяют два типа станков огневого бурения: СБО-1 и СБО-2, работающие на керосине и окислителе-кислороде и приспособленные для бурения вертикальных скважин глубиной до 20 м. Кроме этого, используется станок СБО-3 с гибкой штангой, предназначенный для бурения вертикальных скважин глубиной до 40 м (табл. 14). В качестве окислителя на станке СБО-3 может применяться кислород, сжатый воздух или азотная кислота.

Дата добавления: 2015-07-14 ; просмотров: 3107 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Огневой способ бурения

При огневом способе бурения порода разрушается в результате интенсивного воздействия на нее высокотемпературной газовой струи, вылетающей из сопла со сверхзвуковой скоростью. При мгновенном нагреве породы в ней образуется поле термических напряжений, вызывающих разрушение поверхностного слоя глубиной 3…5 мм на отдельные мелкие частички-чешуйки.

Бурение осуществляется самоходными огнеструйными буровыми станками, имеющими термобур с горелкой. Вращением термобура достигается периодическое нагревание отдельных участков забоя.

Технологические операции огневого способа бурения:

· расширение скважины в нижней части;

Огневое бурение эффективно применяется в окисленных и неокисленных железных рудах, т.к. в этих породах и рудах разрушение происходит путем шелушения с образованием мелкой крошки, т.е. без плавления.

Возможно применение огневого бурения с шарошечным:

— скважину бурят шарошечным станком;

— нижнюю часть (в месте размещения заряда ВВ) расширяют огневым способом.

Для бурения скважин по такой технологии применяют термошарошечные станки.

Тепловые потоки создаются горелками ракетного типа, работающими на смеси керосина и кислорода или бензина со сжатым воздухом.

На карьерах бурят скважины диаметром 160…225 мм станками огневого бурения СБО-1, СБО-2, СБО-4, СБО-5, а также СБО-160/20 способными расширить нижнюю часть скважины до 500 мм.

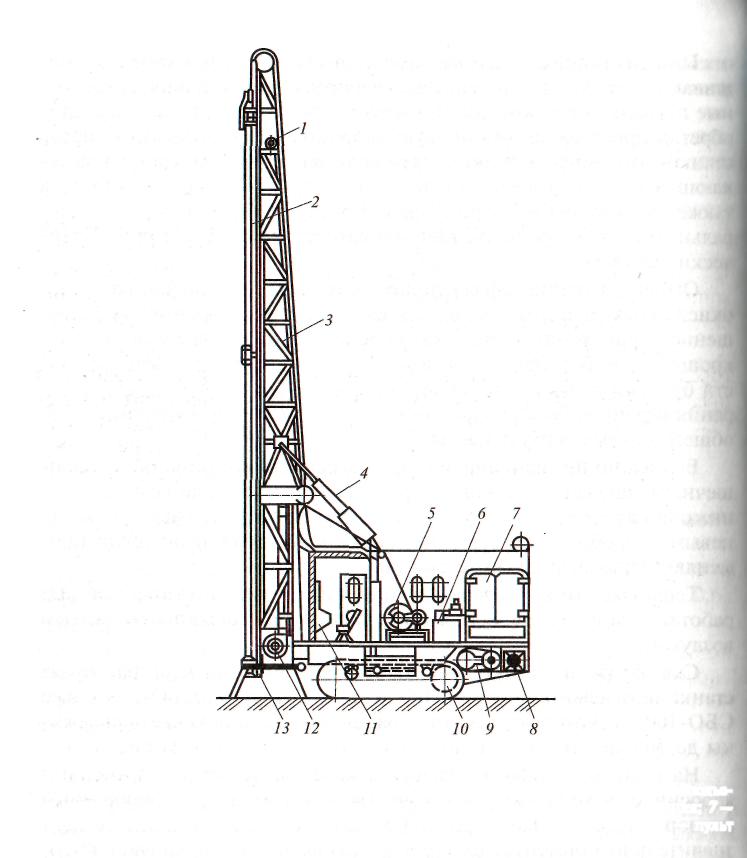

Рис. Буровой станок СБО – 160/20

Шпуры глубиной 1…1,5 м и диаметром 50…60 мм бурят ручными термобурами с односопловыми горелками. Окислитель – сжатый воздух – подается в термобур под давлением 50…60 Па от передвижного компрессора.

В качестве горючего применяется бензин.

Ручные термобуры применяют для термического разрушения негаба- ритных кусков, резания каменных блоков и обработки на поверхности.

К термическому бурению относят разрушение пород лазерным лучом в результате их нагревания и создания термических напряжений (шелушения) и их расплавления.

Источник

Термическое бурение

Термическое бурение — способ бурения выполняемый с помощью специальной огнеструйной горелки. На забое скважины с помощью высокотемпературных газовых струй выходящих со сверхзвуковой скоростью из сопел горелки, в результате сложного взаимодействия раскалённых струй и воды с разрушаемой породой происходит бурение.

Огнеструйная горелка состоит из форсунки эжекторного типа для подачи жидкого горючего в распылённом виде, камеры сгорания, корпуса, сопел. В камеру сгорания попадает топливо (керосин, бензин) и смешивается со сжатым воздухом поступившим другими каналами. После смешивания, полученное топливо выбрасывается со сверхзвуковой скоростью из сопел. Охлаждаются горелки, как правило водой (реже воздухом), которая подается в зарубашечное пространство камеры сгорания. Тепловые потоки, создаваемые горелками, до 42 кДж/м 2 •ч, скорость струй 1800-2200 м/с, температура 1800-2000 о С при окислении сжатым воздухом и до 3500 о С при окислении кислородом. В результате работы горелки, струя газов ударяет в породу, вызывая в ее наружной зоне большие напряжения, достигающие предела ее прочности. Факторы вызывающие напряжения в породе: очень быстрый нагрев поверхностного слоя; динамическое воздействие струи газа. В результате верхний слой породы растрескивается, также возможен расплав отдельных участков. Продукты термического бурения удаляются из забоя восходящим газовым потоком, образуемым из смеси продуктов сгорания и паров воды, которые вентилятором выбрасываются в атмосферу.

Хорошо бурятся термически те породы, которые имеют кристаллическую структуру с плотным цементом, массивной структурой, с незначительным количеством низкоплавких минералов, глинистых включений.

Установки термического бурения бывают с вращающимся рабочим органом, применяемые при бурении крепких, трещиноватых пород, и станки с невращающимся рабочим органом, применяемые при бурении монолитных пород.

Для бурения мелких шпуров до 2м. создано несколько конструкций ручных термобуров, термоотбойников, терморезаков и другого инструмента.

Источник

Классификация способов разрушения горных пород при бурении шпуров и скважин

По характеру разрушения горных пород — бурения шпуров и скважин делятся на механические, физические и комбинированные способы.

Механические разделяют на ударный, вращательный, вращательно-ударный и ударно-вращательный способы бурения шпуров и скважин.

При ударном бурении, разрушение горных пород происходит в результате последовательных ударов по забою инструментом. Ударное разрушение горных пород осуществляется отбойными молотками, которые применяются при дроблении негабаритных кусков горных пород.

Принцип действия бурильных перфораторов, тоже относят к ударному действию. Разрушение горных пород происходит в результате ударов по забою шпуров, совершающих вращательно-поступательное движение. Перед каждым последующим ударом инструмент поворачивается на некоторый угол, обеспечивая тем самым, разрушения по всей площади забоя. Бурильными перфораторами осуществляются бурения шпуров и скважин диаметром 32-85 мм. Марки бурильных молотков ПР-19, ПР-20Н, ПР-22, ПР-24МВ, ПР-25Л, ПП-36, ПП-54.

При вращательном способе бурения, разрушение горных пород осуществляется за счет осевых давлений инструмента и резца. Разрушенная горная порода — буровая мелочь, выдаётся на земную поверхность спиральными шнековыми штангами. Вращательный способ бурения применяется для бурения скважин в породах мягких и ниже средней крепости VII категории по СНиП и менее при разработке карьеров строительных материалов и строительстве ирригационных объектов. Основным недостатком данного способа является относительно невысокий уровень механизации вспомогательных операций.

Промышленность выпускает три типа станков шнекового бурения: СВБ-2М, 1СБР-125, СБР-160 и их модификации.

Станки шнекового бурения, основные технические характеристики вращательного бурения приведены в табл. 1, которые широко применяются (до 16% объема буровых работ), для бурения вертикальных и наклонных скважин диаметром 125-160 мм и глубиной до 25м в породах с f=2÷6, главным образом, на угольных карьерах (уголь, аргиллиты, мягкий известняк) и на карьерах стройматериалов (мергель, щебень и др.). Их производительность составляет 100-150 м/смену. Станки характеризуются простотой конструкции и эксплуатации, при их работе обеспечиваются благоприятные санитарно-гигиенические условия.

Станок СБР-160А-24 оснащен мачтой высотой 12 м, что позволяет использовать шнеки длиной 8,4 м, подача штанг и разборка става механизированы, предусмотрены гидравлическая подача бурового става, гидроцилиндры подъема и опускания мачты.

Станок имеет ходовую часть ХГ-30 гусеничного типа с электроприводом, буровой став вращается от трехскоростного асинхронного двигателя через редуктор. На станке

Станок СБР-160Б-32 создан на базе станка СБР-160А-24, налажен его серийный выпуск. Эта модель отличается большей глубиной бурения, для чего применена кассета, установленная снаружи мачты. Станок имеет кабельный барабан.

Гидрофицированный буровой станок 2СБР-160-24 создан взамен СБР-160А-24. На станке используются укороченные шнековые штанги длиной 4 м с резьбовыми соединениями, что позволяет полностью механизировать процесс сборки-разборки става. Подача и вращение става осуществляются от гидродвигателей. Привод гусеничного хода типа ХГ-18 осуществляется от асинхронных электродвигателей через редуктор.

Станок СБР-200-32 (48) имеет аналогичную 2СБР-160-24 конструкцию, оснащен кабельным барабаном, системами автоматизации и диагностики. Станок может бурить резцовыми и шарошечными долотами, для этого предусмотрено подключение прицепного компрессора.

Станки шарошечного бурения скважин, получили наибольшее распространение на карьерах в породах практически всех категорий крепости, технические характеристики шарошечных станков приведены в табл. 2, которые получили наибольшее распространение (более 80 % объема буровых работ) для бурения скважин диаметром 190-320 мм и глубиной до 35 м в породах с f = 6¸16. Основные их достоинства – высокая производительность (150-200 м/смену), непрерывность процесса бурения, возможность его автоматизации, комфортные условия труда.

Станки вращательного бурения типа СБШ предназначены для бурения взрывных скважин на открытых горных разработках в сухих и обводненных, монолитных и трещиноватых породах. устанавливается компрессор для комбинированной шнеко-воздушной очистки скважины. Управление станком – из кабины, размещенной в передней части станка.

Техническая характеристика станков вращательного бурения

Источник

СПОСОБЫ БУРЕНИЯ СКВАЖИН

Бурение скважин и шпуров – процесс образования в массиве горных пород искусственных цилиндрических полостей небольшого поперечного сечения с помощью бура или другого породоразрушающего инструмента.

Процесс бурения заключается в последовательном разрушении пород на поверхности забоя скважины (шпура) и извлечении продуктов разрушения на поверхность.

Различают механические и немеханические способы бурения. Механические разделяют на — ударное и вращательное бурение. К немеханическим относят — термическое, гидравлическое, электроимпульсное, ультразвуковое, электрогидравлическое, электромагнитное, взрывное и др. виды бурения.

При ударном бурении разрушение пород в скважине происходит в результате последовательных ударов по её забою инструмента (буровой коронки и штанг), совершающего возвратно-поступательное движение. Перед каждым следующим ударом инструмент поворачивается на некоторый угол, обеспечивая разрушение породы по всей площади забоя.

Ударное бурение в зависимости от преобладающего вида движения бурового инструмента делится на — ударно-поворотное, ударно-вращательное и вращательно-ударное.

При вращательном бурении разрушение пород на забое скважины производится путем среза, смятия, раздавливания, скалывания и в меньшей степени истирания вращающимся под постоянным осевым давлением буровым инструментом (коронками, долотом, дробью). К вращательным способам относят – бурение резцовыми коронками, шарошечное, дробовое, алмазное.

Ударное бурение на карьерах осуществляется станками ударно-канатного бурения и станками с погружным пневмоударником. Станки ударно-канатного бурения широко применяли на карьерах для бурения взрывных скважин диаметром 200-300 мм до начала 60-х годов. В настоящее время они полностью заменены более производительными буровыми станками ударно-вращательного бурения..

Ударно-вращательное бурение в варианте с погружными пневмоударниками применяют для бурения скважин диаметром 100-200 мм и глубиной до 30 м на карьерах производственной мощностью до 4 млн. м 3 /год при бурении высокоабразивных весьма и исключительно труднобуримых пород с f = 20., а также при вспомогательных работах в варианте штангового бурения ручными и колонковыми перфоратами для заоткостка бортов крьера, выравнивание подошвы уступов и добыче высокоценных пород исключающих их переизмельчение. Производительность бурения составляет 10÷35 м/смену.

Вращательное бурение скважин осуществляется станками шнекового, шарошечного и алмазного бурения.

Станки вращательного шнекового бурения широко применяют для бурения вертикальных и наклонных скважин диаметром 120-200 мм и глубиной до 25 м в породах ниже средней крепости (f ≤ 4-6), главным образом на угольных разрезах (уголь, аргиллиты, мягкие известняки) и при разработке непрочных строительных пород (мергель, мягкий известняк и др.). Производительность их 15-120 м/смену.

Станки вращательного шарошечного бурения применяют для бурения вертикальных и наклонных скважин в породах средней крепости и крепким диаметром 145-660 мм глубиной до 60 м.

Станки вращательного алмазного бурения применяют в породах с f = 10-20; диаметром 36÷110 мм (чаще до 76 мм)

Термическое (огневое) бурение получило распространение при бурении скважин диаметром 250-360 мм и глубиной до 17-22 м, главным образом, в весьма и исключительно труднобуримых кварцсодержащих породах (f >10). Оно может успешно применяться в породах с f = 10-16. Хрупкое разрушение пород происходит в результате нагрева забоя скважины сверхзвуковыми раскаленными струями и появления термических напряжении, превышающих предел прочности минерального образования.

СТАНКИ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН

Стандарт устанавливает три подгруппы станков для открытых горных работ:

1. СБШ — станки вращательного бурения шарошечными долотами с очисткой скважины воздухом (шарошечного бурения) — пяти типоразмеров с условными диаметрами буримой скважины от 160 до 400 мм при крепости пород f = 6÷18;

2. СБУ — станки ударно-вращательного бурения погружными пневмоударниками с очисткой скважины воздухом (пневмо-ударного бурения) — трех типоразмеров с условными диаметрами скважины — 100, 125 и 160 мм при f = 10÷20;

3. СБР — станки вращательного бурения резцовыми коронками с очисткой скважины шнеком (шнекового бурения) — двух типоразмеров с условными диаметрами буримой скважины 160 и 200 мм при f = 4÷6.

Типоразмеры станков, определяемые главным параметром, — условным диаметром пробуриваемой скважины, базируются на десятом ряде предпочтительных чисел и предусматриваются для бурения скважин диаметрами 100, 125, 160, 200, 250, 320 и 400 мм.

Техническая характеристика шарошечных буровых станков

| Показатели | 2СБШ-200-32 | СБШ-250МНА-32 | СБШ-320-36 |

| Диаметр долота, мм | 215,9; 244,5 | 244,5; 269,9 | |

| Глубина скважины, м | |||

| Направление бурения к вертикали, град. | 0; 15; 30 | 0; 15; 30 | |

| Длина штанги, м | 17,5 | ||

| Коэффициент крепости пород f | 5 — 14 | более 12 | более 18 |

Буровой инструмент

Долота для вращательного бурения выпускают двух основных типов – режущего и шарошечного типа.

Режущие долота имеют две основные разновидности со съемными и не съемными режущими элементами, армируемыми пластинами или зубками из твердого сплава или, в долотах специального назначения, искусственными монокристаллами и натуральными алмазами.

Основные типоразмеры долот режущего типа изготовляются в диапазоне 149,2 – 444,5 мм. Кратные 1/2², 3/4², 7/8² Основные фирмы производители «Сендвик» (Швеция), «Дженерал Электрик», «Секъюрити» (США) и др.

По конструктивному оформлению различают: лопастные, пикообразные и шнековые долота (см. Рис. 3.5.). Для повышения износостойкости долот лопасти армируют твердым сплавом

Шарошечные долота изготовляются фирмами: «Секъюрити», «Бэйкер-Хьюс» (США); «Сендвик Рок Тулз» (Швеция) и др. В бывшем СССР выпускалось 13 типов шарошечных долот сплошного бурения диаметром 46 – 508 мм (ГОСТ20692-75)

Шарошка (рис. 3.6) – инструмент свободно сидящий на своей оси и разрушающий забой скважины при качении по его поверхности. В зависимости от типа вооружения шарошки различают: зубчатые, штыревые, дисковые, комбинированные. По форме – конические и цилиндрические. По принципу воздействия на забой – дробящие дробящие-скалывающие.

Шарошки дробящего действия характеризуются минимальным скольжением зубьев при перекатывании по забою и отсутствием фрезерующего действия по стенкам скважины периферийными зубьями. Различают следующие их типы: Т- для бурения твердых пород; ТЗ – твердых абразивных пород; ТК — твердых пород с пропластками крепких ТКЗ – твердых крепких абразивных пород; К – крепких пород; ОК – очень крепких пород.

Шарошки дробяще-скалывающего действия характеризуются увеличением скольжения зубьев при перекатывании по забою и стенкам скважины. Различают следующие их типы: М – для бурения мягких пород; МЗ — мягких абразивных пород; МС — мягких пород с пропластками пород средней твердости; МСЗ — мягких абразивных пород с пропластками пород средней твердости; С – пород средней твердости; СЗ – абразивных пород средней твердости; СТ – абразивных пород средней твердости с пропластками твердых.

ВЗРЫВАНИЕ СКВАЖИННЫХ ЗАРЯДОВ

Сущность метода скважинных зарядов заключается в размещении взрывчатого вещества в наклонных или вертикальных скважинах с забойкой верхней части инертными материалами из песка, буровой мелочи или забоечного материала специального состава.

Скважины в пределах взрывного блока располагаются в один или несколько рядов параллельно верхней бровке уступа и размещаются друг от друга на расчетном расстоянии по прямоугольной сетке или в шахматном порядке. Расстояние от первого ряда скважин до верхней бровки уступа с должно обеспечивать безопасность размещения станка на уступе и рабочих по заряжанию скважин. Расстояние между скважинами выбирается таким образом, чтобы разрушения в массиве от каждой скважины перекрывали друг друга, не образуя «порогов» в основании уступа .

Взрывной блок при однорядном расположении скважин взрывается мгновенно или с интервалом через скважину, при многорядном — с интервалом между сериями, которые конструируются в зависимости от выбираемого способа формирования развала (рис.). Объем одновременно взрываемого блока принимается в зависимости от режима взрывных работ на карьере (один раз в смену, сутки, неделю и месяц) и производительности экскаватора в забое.

Основными параметрами взрывных работ при скважинном методе разрушения массива являются: диаметр заряда d; линия сопротивления по подошве W, которая представляет собой расстояние от нижней бровки уступа до оси заряда; расстояние между зарядами в ряду a ; расстояние между рядами b ; расстояние между верхней бровкой уступа и первым рядом скважин c; глубина скважины l; глубина перебура lп ; длина забойки lз ; длина заряда lзар; величина заряда P кг; ширина bр и высота развала hр .

Наибольшее влияние на степень дробления пород оказывает удельный расход взрывчатого вещества.

Эмпирическая зависимость между удельным расходом и степенью дробления

Расстояние между рядами при многорядном расположении зарядов в шахматном порядке b = 0,85a и при квадратной сетке b = a.

Минимальное значение линии сопротивления по подошве определяется из геометрических параметров уступа

В зависимости от линии сопротивления по подошве рассчитывается расстояние между скважинами и рядами и масса зарядов.

Перебур осуществляют с целью проработки подошвы. В настоящее время ее определяют по эмпирическим зависимостям с учетом линии сопротивления по подошве и удельного расхода взрывчатого вещества

В практике буровзрывных работ расстояние между зарядами рассчитывают на основании эмпирических данных, при которых за критерий действия взрыва принимают качественный показатель (плохое, удовлетворительное или хорошее дробление). Расчетные зависимости для определения расстояния между скважинами и рядами следующие: а = (0,8÷1,4)W; b = (0,91)W при короткозамедленном взрывании; b = 0,85W при мгновенном взрывании и шахматном расположении скважин. Цифра перед W есть коэффициент сближения скважин (относительное расстояние между зарядами), который обозначается m . Его величина зависит от свойств массива, требуемой степени дробления, последовательности взрывания зарядов и т. п. Меньшие значения m применяются для трудновзрываемых пород.

Взрывчатые вещества и конструкции их зарядов

На карьерах используются следующие виды взрывчатых веществ: порошкообразные (аммониты, аммоналы, детониты); гранулированные (гранулиты, граммониты); водонаполненные (акватолы, акваниты). Некоторые взрывчатые вещества изготовляют на месте их применения, т. е. на самих карьерах. Это дешевые взрывчатые вещества, состоящие из смеси гранулированной аммиачной селитры с жидким компонентом.

Для взрывания скважин на карьерах применяют сплошные и рассредоточенные заряды.

Сплошные заряды могут состоять из одного типа ВВ (днородный по взрывчатому веществу заряд (рис. 4.7, а и б) или из нескольких типов ВВ.

Сплошной однородный колонковый заряд является наиболее простым и наименее трудоемким по заряжанию и поддающимся полной механизации, (кроме размещения детонирующего шнура и патрона-боевика). Для лучшего дробления породы длина колонкового заряда должна быть не менее 2/3Lскв (длины скважины) или 0,6÷0,8 W.

Сплошной колонковый заряд из разных типов ВВ состоит из двух частей — в нижней части заряда помещают более мощное водоустойчивое взрывчатое вещество типа гранитола и алюмотола для обеспечения качественной проработки подошвы, а в верхней части—более дешевое взрывчатое вещество типа игданита, гранулита или граммонита.

Рассредоточенные воздушным, или инертным промежутком заряды применяют для рыхлении разнопрочных пород по высоте уступа. Для равномерного рыхления заряды ВВ размещают в более прочных породах а воздушные промежутки в слабых. В качестве разделителя зарядов по глубине скважин используют пыжи из поролона, бумаги, деревянных чурок, засыпку из инертного материала и полиэтиленовые мешки, заполненные водой.

При рассредоточенных зарядах каждый участок заряда ВВ взрывают своим собственным патроном боевиком с детонирующим шнуром.

Патрон-боевик в каждой скважине располагается, как правило, на уровне подошвы уступа (рис. 3.7). Это обеспечивает совпадение направления детонации заряда взрывчатого вещества и направления разрушения массива, а также лучшую проработку подошвы.

Длина забойки не зависит от конструкции заряда и принимается от 20dскв в трещиноватых породах до 35dскв в крепких породах.

СПОСОБЫ ИНИЦИИРОВАНИЯ ЗАРЯДОВ ВВ

Для взрывания скважинных зарядов на карьерах применяют: — огневой, электрический и детонирующим шнуром способы взрывания. При огневом способе используется огнепроводный шнур с капсюлями-детонаторами (Рис. 4.8, а), при электрическом — электродетонаторы (Рис. 4.8, б и в). Взрывание детонирующим шнуром заряда взрывчатого вещества производится при инициировании его самого капсюлем-детонатором от огнепроводного шнура или электродетонатора.

Электровзрывание применяют для инициирования зарядов при всех методах ведения взрывных работ, но при отсутствии опасности по блуждающим токам и электромагнитной индукции. Замедление при электровзрывании осуществляется специальными электродетонаторами промежуточного или замедленного действия.

При взрывании детонирующим шнуром осуществляется замедление в 10, 20, 35 и 50 мс специальными пиротехническими замедлителями типа КЗДШ. Для одновременного зажигания группы огнепроводных шнуров применяют зажигательные патрончики диаметром 18-41 мм, представляющие собой бумажную гильзу, на дне которой помещен зажигательный состав.

Для взрывания скважинных зарядов на карьерах применяют следующие способы: огневой, электрический и детонирующим шнуром. При огневом способе используется огнепроводный шнур с капсюлями-детонаторами, при электрическом — электродетонаторы. Взрывание детонирующим шнуром заряда взрывчатого вещества производится при инициировании его самого капсюлем-детонатором от огнепроводного шнура или электродетонатора.

При инициировании детонирующим шнуром сплошного или рассредоточенного воздушным промежутком заряда возникает практически мгновенно цилиндрическое поле напряжений, которое с одинаковой скоростью распространяется до поверхности обнажения. Такой способ инициирования рекомендуется для зарядов наклонных скважин и зарядов второго и последующего рядов скважин, при короткозамедленном взрывании многорядных блоков, в которых расстояние от заряда до поверхности обнажения близко к равномерному по всей высоте уступа. Для зарядов первого ряда скважин с целью лучшей проработки подошвы уступа применяют инициирование от детонатора, расположенного в нижней части заряда.

Инициирование гранулированных и водонаполненных взрывчатых веществ из-за их низкой чувствительности к возбуждениям детонации производится от патронов-боевиков в виде небольшого заряда аммонита или специальных тротиловых, тротилтетриловых или тротилгексогеновых шашек, взрываемых непосредственно детонирующим шнуром.

Электровзрывание применяют для инициирования зарядов при всех методах ведения взрывных работ, но при отсутствии опасности по блуждающим токам и электромагнитной индукции. Замедление при электровзрывании осуществляется специальными электродетонаторами промежуточного или замедленного действия.

При взрывании детонирующим шнуром осуществляется замедление в 10, 20, 35 и 50 мс специальными пиротехническими замедлителями типа КЗДШ. Для одновременного зажигания группы огнепроводных шнуров применяют зажигательные патрончики диаметром 18-41 мм, представляющие собой бумажную гильзу, на дне которой помещен зажигательный состав.

При взрывании массива уступа скважинными зарядами ширина развала Вр (от линии скважин первого ряда) пропорциональна удельному расходу взрывчатого вещества q , линии сопротивления по подошве W и высоте уступа h

При коэффициенте разрыхления kр = 1,2-1,4 и однорядном расположении скважин высота развала hp = (0,5-0,6) h.

Источник