Способы получения венозной крови

Венозная кровь – лучший материал для определения гематологических, биохимических, гормональных, серологических и иммунологических показателей. Для исследования аналитов в цельной крови, сыворотке или плазме образец крови берут чаще всего из локтевой вены.

Получение венозной крови производят путем венепункции, то есть прокола стенки венозного сосуда.. Для осуществления прокола вены в настоящее время используются различные варианты пункционных систем (открытые и закрытые):

· одноразовые иглы с внутренним диаметром 0,55—0,65 мм в индивидуальной стерильной упаковке или подходящего диаметра иглы, которые имеют на пластиковой канюле «крылышки», облегчающие фиксацию иглы при проколе вены и во время ее нахождения в просвете сосуда, и присоединенную отводную пластиковую трубочку (игла-бабочка);

· одноразовые шприцы объемом 10,0-20,0 мл с подходящим диаметром иглы для взятия крови (0,65—0,80 мм);

· наборы комплектующих для взятия крови в пробирки с плотно прилегающей пробкой и вакуумом внутри (вакутейнеры).

Существуют три способа взятия венозной крови:

· взятие крови иглой (самотеком);

Взятие крови иглой. При традиционном способе взятия крови иглой высока вероятность попадания крови пациента на руки медицинского персонала. В этом случае руки флеботомиста могут послужить фактором передачи в распространении возбудителей гемоконтактных инфекций другому пациенту путем контаминации кровью инъекционной ранки. Медицинский работник сам может заразиться от источника инфекции.

Использование шприца. В большинстве случаев использования шприца с иглой следует избегать из-за его недостаточной безопасности для медицинского персонала и невозможности исключения гемолиза крови при переносе ее под давлением в пробирку.

Использование вакуум-содержащих систем (в т.ч. шприц-пробирок). Для взятия проб крови наиболее предпочтительно использовать вакуум-содержащие системы. Этот способ имеет ряд преимуществ, основным из которых является взятие крови непосредственно в закрытую пробирку, предотвращающую любой контакт с кровью пациента.

Преимущества вакуум-содержащих систем:

1) безопасность; это закрытая система, кровь из вены попадает в пробирку, контакт персонала с кровью исключен, возможность лабораторного заражения персонала и пациента исключены полностью;

2) простота; достаточно только попасть иглой в вену, не нужно тянуть поршень шприца, дозировать и т.д.: кровь набирается в закрытую пробирку, которую можно сразу отправлять в лабораторию;

3) точность; в пробирку «автоматически», благодаря «точной дозе вакуума», набирается ровно столько крови, сколько надо из расчета уже содержащихся внутри антикоагулянтов; полностью исключаются ошибки, связанные с нарушением этого соотношения из-за «человеческого фактора»;

4) экономичность; нет расходов: на мойку и стерилизацию стеклянных пробирок и пробок к ним, на их бой, на закупку и утилизацию шприцев, закупку, разведение и дозирование антикоагулянтов; кроме того, исключаются ошибки случайности, которые могут возникнуть на любой из этих стадий·.

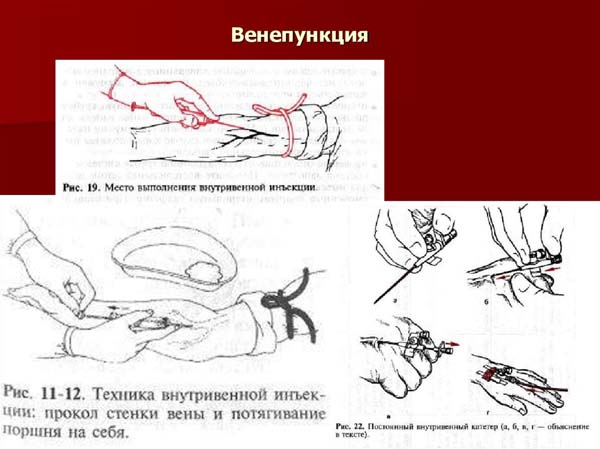

Существуют два способа выполнения венепункции:

· двухмоментный способ: особенность выполнения его состоит в том, что вначале иглой прокалывают кожу, а затем при визуальном контроле, осторожно манипулируя концом иглы, подводят ее к вене и прокалывают стенку вены; для начинающих освоение процедуры медицинских работников легче производить венепункцию таким способом;

· одномоментный способ: при наличии достаточного опыта одним движением прокалывают кожу над веной и стенку самой вены; при попадании иглы в просвет вены создается впечатление как бы провала ее в пустоту; из канюли иглы сразу начинает поступать кровь.

В зависимости от назначенного вида исследования образец крови должен собираться при наличии строго определенных добавок с соблюдением четкой последовательности наполнения про-бирок:

Ø Для получения плазмы кровь собирают с добавлением антикоагулянтов: этилендиа-минтетрауксусной кислоты, цитрата, оксалата, гепарина.

Ø Для исследований системы свертывания крови применяется только цитратная плазма (в точном соотношении одной части 3,8%-ного (0,129 моль/л) раствора цитрата натрия и девяти частей крови).

Ø В большинстве гематологических исследований используют венозную кровь с солями этилендиа-минтетрауксусной кислоты (ЭДТА, К2 или К3-ЭДТА).

Ø Для получения сыворотки кровь собирают без антикоагулянтов.

Ø Для исследования глюкозы кровь собирают с добавлением ингибиторов гликолиза (фтористого натрия или йодоацетата).

Ø Для исследования ряда нестабильных гормонов (остеокальцина, кальцитонина, адренокортико-тропного гормона) используют ингибитор апротинин.

Для получения из образцов крови вариантов проб для различных видов исследований рекомендуется следующая последовательность наполнения пробирок:

· кровь без добавок – для получения гемокультуры, используемой в микробиологических исследованиях;

· кровь без антикоагулянтов – для получения сыворотки, используемой при клинико-химических и серологических исследованиях;

· кровь с цитратом – для получения плазмы, используемой при коагулологических исследованиях;

· кровь с гепарином – для получения плазмы, используемой при биохимических исследованиях;

· кровь с ЭДТА – для получения цельной крови, используемой для гематологических исследований, и плазмы, используемой для некоторых клинико-химических исследований.

С целью сохранения в образце крови эритроцитов применяют смесь антикоагулянтов с добавками, например, АЦД (антикоагулянт — цитрат-декстроза или кислота-цитрат-декстроза).

Во избежание ятрогенной анемизации пациентов объем забираемой для исследований крови должен быть рационально рассчитан, исходя из того, что в конечном итоге непосредственно для анализа расходуется лишь половина от первоначально взятого объема (с учетом использования сыворотки или плазмы при гематокрите 0,5).

При использовании современных анализаторов достаточны следующие объемы образцов:

· для биохимических исследований: 4-5 мл;

· при использовании гепаринизированной плазмы: 3-4 мл;

· для гематологических исследований: 2-3 мл крови с ЭДТА;

· для исследований свертывающей системы: 2-3 мл цитратной крови;

· для иммуноисследований, включая исследования белков и др.: 1 мл цельной крови для 3-4 иммуноанализов;

· для исследования скорости оседания эритроцитов: 2-3 мл цитратной крови;

· для исследования газов крови: капиллярная кровь — 50 мкл (микролитров); артериальная или венозная кровь с гепарином — 1 мл.

Рационально применение пробирок для взятия крови небольшого объема (4-5 мл) при соотношении диаметра и высоты пробирки 13 на 75 мм. Взятие венозной крови облегчается применением вакуумных пробирок. Под влиянием вакуума кровь из вены быстро поступает в пробирку, что упрощает процедуру взятия и сокращает время наложения жгута.

Для обозначения содержимого пробирок с различными добавочными компонентами применяют цветное кодирование закрывающих их пробок. Так, для пробирок с антикоагулянтами лиловый цвет пробки означает наличие ЭДТА, зеленый цвет — гепарина, голубой — цитрата. Добавление в пробирку ингибиторов гликолиза (фторида, йодацетата) как одних, так и в комбинации с антикоагулянтами

(гепарином, ЭДТА), кодируется пробкой серого цвета.

Дата добавления: 2015-07-17 ; просмотров: 263 | Нарушение авторских прав

Источник

Что вы знаете о венепункции?

Что вы знаете о венепункции?

Ввод в вену осуществляется при помощи двух основных приемов: венесекция и венепункция. Пункцией вены называют ввод в вену лекарств путем прокола кожи и вены с помощью иглы. Используется для быстрого введения различных лекарств, препаратов и заменителей крови.

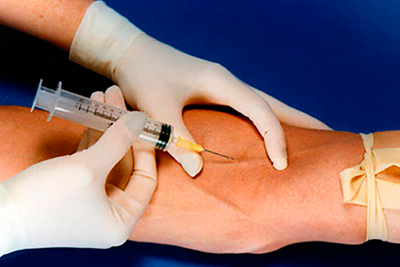

Обычно, венепункцию проводят для локтевой вены в локтевом сгибе. Место прокола обязательно обрабатывается антисептиком, например, спиртом.

Проводить манипуляцию можно в положении пациента сидя или лежа. Рука лежит в состоянии полного разгибания. Инъекцию проводит либо сам врач, либо, что бывает куда чаще — медсестра. Для внутривенного введения используют специально заготовленные, стерильные, прозрачные растворы. Проводить такие инъекции можно только имея большой опыт. Необходимо после набирания устранить все пузырьки воздуха. Даже небольшое количество воздуха способно вызвать воздушную эмболию и ТЭЛА, что может закончиться летальным исходом.

После прокола нужно убедиться, что игла попала непосредственно в вену. Для этого можно слегка подать раствор на себя. При попадании в вену в шприц поступит небольшое количество крови. Тогда можно спокойно нагнетать раствор. Попадание раствора в околососудистое пространство чревато серьезными осложнениями, например, некрозом кожи, подкожной клетчатки, фасции и мышц.

Чтобы ввести вещества низкой плотности используются иглы малого диаметра. Напротив, для введения вязких препаратов с высокой плотностью нужны иглы большого диаметра. Для многомоментных введений препаратов используют постановку специальных катетеров-канюль, которые позволяют обеспечить постоянный и простой доступ к вене.

Существует одномоментный и двухмоментный способы венепункции. Одномоментный сложнее, поэтому новичкам рекомендуется использовать двухмоментный. То есть, сначала прокалывать кожу, а потом уже сбоку прокалоть саму вену.

Источник

Венепункция вены

Венепункция — прокол вены для кровоизвлечения, вливания в вену лекарственных растворов, переливания крови. Для В. используют иглы различного диаметра: для кровопускания и переливания крови — иглу Дюфо диам. 1,5 мм, для взятия небольшого количества крови на анализ и введения растворов лекарств — иглы меньшего диаметра. Срез иглы должен иметь угол 45°, что уменьшает возможность прокола вены насквозь.

Венепункция техника

Для В. удобнее всего подкожные вены локтевого сгиба, в случае надобности проводят пункцию более мелких вен в области предплечья и кисти, реже — голени и стопы. У детей раннего возраста обычно производится В. подкожных вен волосистой части головы.

Во время В. больной сидит или лежит.

При В. вен локтевого сгиба рука больного должна прочно опираться на стол или кушетку при максимальном разгибании локтя, для чего под него подкладывают покрытую клеенкой твердую подушку (рис.). Легче всего пунктировать хорошо наполненную вену. Поэтому перед В. преграждают отток крови из вены наложенном жгута на проксимальную часть конечности (напр., при В. вен локтевого сгиба — на плечо выше локтевого сгиба). Жгут должен сдавить вены, не нарушив притока крови по артериям. Если пульс на артерии (наир., лучевой) ослабел или совсем не прощупывается, следует жгут ослабить; если веиы не набухают и кожа конечности ниже жгута не приобретает сине-багрового цвета, следует затянуть жгут потуже. Для большего кровенаполнения вен можно предложить больному перед наложением жгута несколько раз сжать и разжать кулак или опустить вниз руку. Жгут можно наложить за несколько минут до В.

В. производят в условиях асептики. Правила стерилизации игл и шприцев — см. Стерилизация. Кожу перед В. обрабатывают спиртом, конечность (напр., плечо и предплечье) закрывают стерильной салфеткой с отверстием над участком В. Во время обработки концами пальцев левой руки исследуют вены и выбирают наименее смещающуюся и хорошо наполненную. Кожу оттягивают для того, чтобы по возможности фиксировать вену.

Прокол вены можно производить в два приема и одномоментно. Держа иглу правой рукой срезом вверх параллельно намеченной вене и под острым углом к коже, прокалывают кожу рядом с веной и параллельно ей, затем сбоку прокалывают вену; при этом возникает ощущение попадания в пустоту. Если игла в вене, то из канюли пойдет кровь; если крови нет, то, не извлекая иглу, следует повторить прокол вены. Как только из канюли иглы появится кровь, нужно продвинуть иглу в вену на несколько миллиметров и фиксировать ее на месте правой рукой, чтобы игла случайно не вышла из вены. Одномоментный способ В. требует большого навыка. При этом держат иглу срезом вниз и сразу прокалывают кожу над веной и стенку вены. Попав в вену, иглу наклоняют параллельно коже, потом прижимают к ней и немного продвигают вперед. В. для кровопускания производят иглой, к к-рой посредством канюли присоединена резиновая трубочка; другой конец трубки опускают в градуированный сосуд. Для взятия крови на анализ к канюле иглы под струю крови подставляют пробирку. После окончания кровоизвле-чения сначала снимают жгут, а затем быстрым движением извлекают иглу, место прокола смазывают спиртовым раствором йода, прижимают к нему стерильный тампон и просят больного (при пункции вен локтевого сгиба) согнуть руку в локтевом суставе и подержать ее в таком положенин 1—2 мин. Если Венепункция производилась иглой Дюфо, лучше наложить давящую сухую стерильную повязку. После пункции вен других областей (предплечья, кисти, голени, стопы) также накладывают давящую стерильную повязку.

Венепункция для вливания производят по тем же правилам, но иглой, надетой на шприц с лекарственным раствором. Введя иглу в вену, слегка потягивают поршень. Поступление крови в шприц показывает, что В. произведена правильно. Тогда снимают жгут и медленно вводят раствор в вену. По окончании вливания быстро извлекают иглу, далее поступают, как при В. для кровоизвле-ченпя.

- Безрезультатная пункция с образованием гематомы вследствие прокола обеих стенок вены (часто при пользовании тонкой иглой с длинным срезом).

- В., особенно повторные, а также с нарушением правттл асептики, могут привести к образованию тромба и тромбофлебиту (см.).

Источник

Венепункция

Венепункция — прокол вены для извлечения крови или введения в вену лекарственных веществ. Венепункцию осуществляют иглами различного диаметра в зависимости от цели прокола: для кровопускания и переливания крови пользуются иглой Дюфо диаметром 1,5 мм, для взятия 3—15 мл крови на анализ и введения лекарств можно применять иглы меньшего диаметра.

Для венепункции удобнее всего поверхностные локтевые вены. Для внутривенных инъекций в случае необходимости используют и более мелкие вены в области предплечья и кисти. Вены шеи, головы, ног используют редко.

Во время венепункции больной сидит или лежит. Рука его должна иметь твердую опору и лежать на столе или кушетке в положении максимального разгибания в локтевом суставе, для чего под локоть подкладывают валик, обтянутый клеенкой.

Легче всего проколоть хорошо наполненную вену, для чего преграждают отток крови из вены наложением жгута на плечо выше локтевого сгиба. Жгут сдавливает вены, но приток крови пo артериям не должен нарушаться, в чем можно убедиться, прощупывая пульс на лучевой артерии. Если пульс слаб или совсем не прощупывается, следует ослабить жгут; если вены не набухают и кожа руки ниже жгута не приобретает сине-багровый цвет, свидетельствующий о венозном застое, надо затянуть жгут потуже. Для большего наполнения вен можно предложить больному несколько раз сжать и разжать кулак или опустить, вниз руку перед наложением жгута. При плохо развитых венах локтевого сгиба рекомендуется перед венепункцией проводить тренировку вен: накладывать жгут 3—5 раз на 15—20 с с такими же перерывами.

Руки готовят, как для операции, кожу локтевого сгиба дезинфицируют спиртом, протирая ее повторно до появления красноты, плечо и предплечье закрывают стерильной салфеткой с окном для локтевого сгиба. Во время дезинфекции концами пальцев левой руки можно исследовать вены локтевого сгиба и выбрать наименее смещающуюся под кожей вену, затем натянуть кожу локтевого сгиба, несколько смещая ее книзу, чтобы по возможности фиксировать вену.

Прокол вены можно выполнить в два этапа или одномоментно. Держа иглу правой рукой срезом вверх параллельно намеченной вене и под острым углом к коже, прокалывают кожу: игла ляжет рядом с веной и параллельно ей; затем сбоку прокалывают вену, получая ощущение попадания в пустоту. Если игла в вене — пойдет кровь; если крови нет, то, не извлекая иглу из кожи, следует повторить прокол вены. Как только из канюли иглы появится кровь, нужно продвинуть иглу в вену на несколько миллиметров и держать ее правой рукой в таком положении, чтобы вена находилась на своем месте. В результате случайного смещения вены после проката шла может выйти из вены. Одномоментный способ венепункции требует большего навыка. При этом ножу прокалывают над веной и одновременно с ней. Острый угол между иглой и кожей в начале прокола в процессе его уменьшается, продвижение иглы в вену после попадания совершается при положении иглы почти параллельно коже.

Если цель венепункции — кровопускание, то к игле присоединяют резиновую трубочку, надетую на оливообразную канюлю; другой конец трубки опускают в градуированный сосуд. Для взятия кропи на анализ иод струю подставляют пробирку. После окончании кровоизвлечения сначала снимают жгут, а затем быстрым движением извлекают иглу, после чего место прокола смазывают спиртовым раствором йода и прижимают к нему стерильный ватный шарик на 2—3 мин или накладывают сухую стерильную давящую повязку.

При венепункции могут иметь место осложнения: образование гематомы вследствие прокола обеих стенок вены при безрезультатной пункции (чаще при использовании тонкой иглы с длинным срезом); возникновение тромба и тромбофлебита, особенно при повторной венепункции и венепункции с нарушением асептики.

Источник