Bio-Lessons

Образовательный сайт по биологии

Одноклеточные животные (Простейшие)

Простейшие — одноклеточные организмы, строение которых можно изучить только с помощью микроскопа. В клетке такого организма располагается цитоплазма с одним или несколькими ядрами. В настоящее время науке известно около 70 тыс. видов простейших.

Одноклеточные беспозвоночные имеют простое строение, несмотря на это, такие процессы как обмен веществ, процессы пищеварения, дыхания, размножения и движения осуществляются так же как на уровне многоклеточного организма.

Следовательно, эта самостоятельная жизнеспособная клетка — целый живой организм. Одна единственная клетка выполняет у них функции всего организма. Движутся они с помощью ложноножек, жгутиков или ресничек. Обитают в пресной и соленой воде, почве, а также ведут паразитический образ жизни в теле человека и животных. Определенные виды простейших живут колониями.

Впервые одноклеточных рассмотрел под микроскопом голландский ученый Антони ван Левенгук.

Немаловажную роль играют большая численность и широкое распространение простейших в природе. Питаются они бактериями, одноклеточными водорослями или другими простейшими. В свою очередь, сами они служат пищей для множества животных. Особое внимание им уделяется при исследовании периодов возникновения и развития живых организмов на Земле, деталей возникновения мира многоклеточных беспозвоночных.

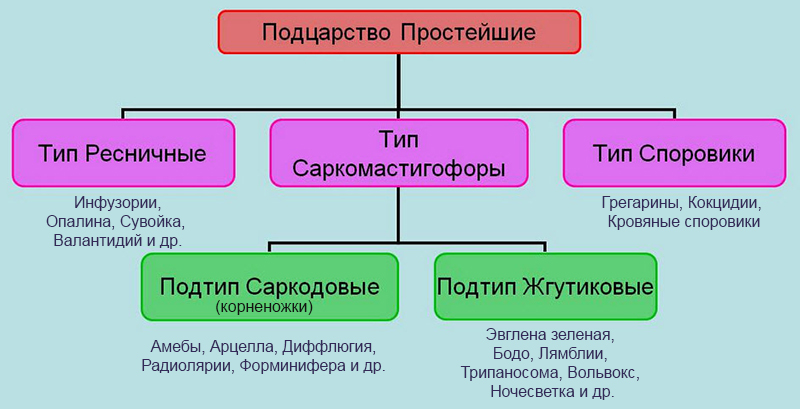

По способам передвижения и особенностям размножения простейших делят на 7 типов. Наиболее изучены саркомастигофоры, ресничные и споровики (рис.1).

Рис.1 Классификация простейших

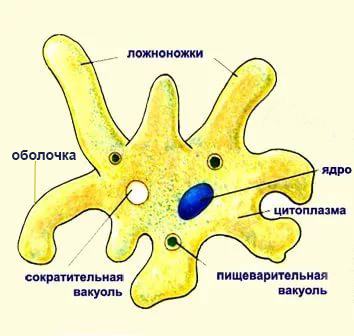

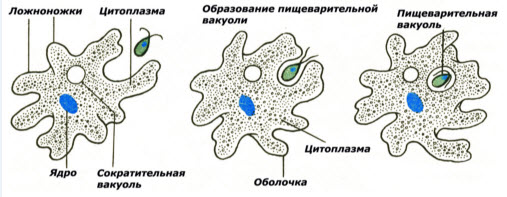

Многие саркодовые обитают в морях и пресных водах (амеба) (рис.2), есть и паразитирующие виды (дизентерийная амеба).

Рис.2 Строение амебы обыкновенной

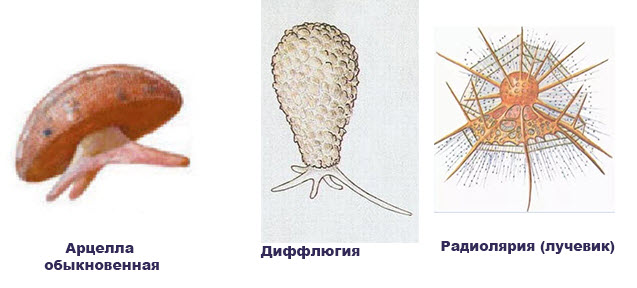

Некоторые саркодовые живут в почве и моховых подушках болот и лесов. Многие имеют внутренний или наружный (в виде раковинки: арцелла, радиолярия, диффлюгия) скелет (рис.3).

У представителей корненожек форма клетки, постоянно меняясь, образует ложноножки. Это их органеллы захвата пищи и движения (рис.4).

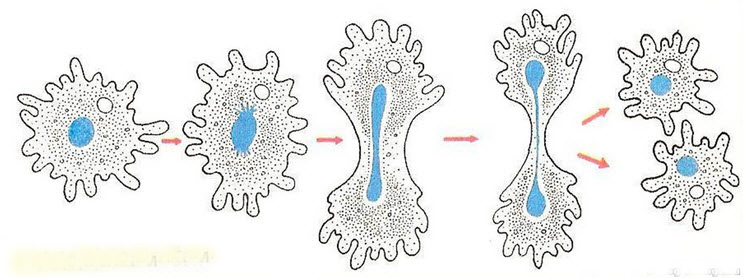

Размножаются корненожки простым делением клетки пополам (рис.5)

Рис.5 Деление амебы обыкновенной

При наступлении неблагоприятных условий (высыхание водоема, низкие температуры и т.п.) простейшие образуют защитную оболочку — цисту.

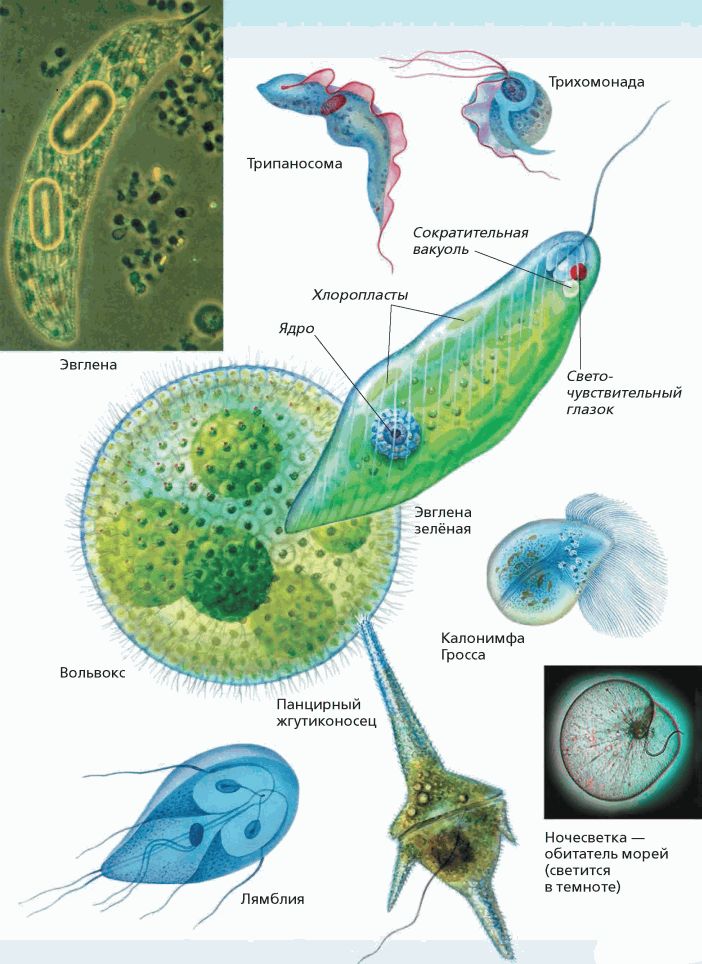

Представители жгутиковых имеют постоянную форму тела и передвигаются с помощью специальных выростов — жгутиков.

Трипаносома, лямблии и трихомонада являются паразитами и вызывают заболевания как у людей так и у животных. Лейшмания вызывает лейшманиозы, поражая кожу животных и человека. Переносчиком лейшмании является москит.

К колониальным формам жгутиковых относится вольвокс, который образует колонию в виде катящегося шара.

Представители имеющие хлоропласты (эвглена зеленая), питаются за счет фотосинтеза. Красный светочувствительный глазок позволяет им находить освещенные участки водоема (рис. 6).

Рис.6 Многообразие жгутиковых

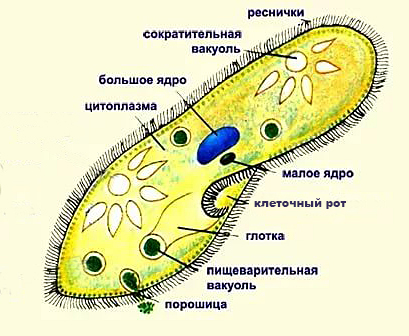

У ресничных простейших (рис. 7) клетка устроена более сложно: имеются 2 ядра, клеточный рот, глотка. Сократительные вакуоли служат для удаления избытка воды из клетки.

Рис.7 Строение инфузории-туфельки

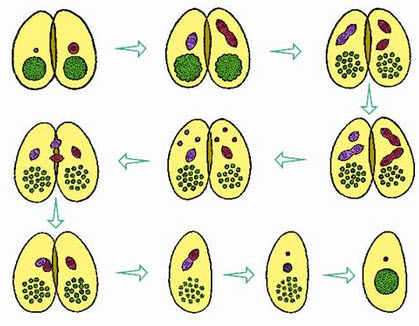

Размножаются ресничные как простым делением клетки, так и обменом ядрами. В частности в ходе сближения простейшие обмениваются малыми (генеративными) ядрами. Данный процесс представляет собой форму полового размножения — конъюгация (рис.8).

Рис.8 Конъюгация инфузории

Органом передвижения являются реснички. (инфузория-туфелька.) Форма тела у нее постоянная. Снаружи оно покрыто плотной тонкой защитной оболочкой.

Сувойки — одиночные или колониальные формы ресничных одноклеточных, ведущие прикрепленный образ жизни (рис.9).

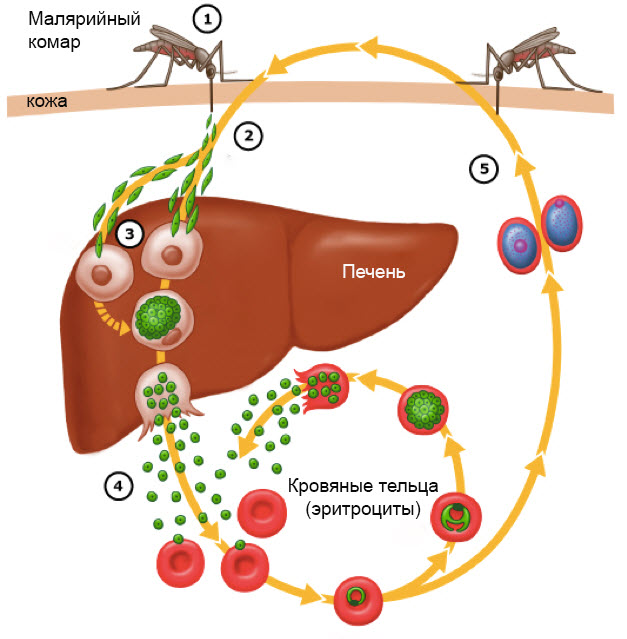

Споровики — это класс паразитических простейших (рис. 10). У них нет органов захвата пищи и передвижения. В организм хозяина они попадают при кровососании (малярийный плазмодий) или с недоброкачественной пищей. Паразитируют в клетках, тканях и органах животных и человека.

Малярию переносят комары из рода Анофелес.

Рис.10 Схема развития малярийного плазмодия

1 — укус малярийного комара

2 — проникновение плазмодия в клетки печени

3 — первая стадия деления

4 — выход плазмодия из клеток печени с дальнейшим проникновением в кровяные тельца (цикличная стадия второго деления)

5 — зрелая стадия плазмодия (вновь попадает в тело комара)

У одноклеточных беспозвоночных простое строение. Эта самостоятельная жизнеспособная клетка — целый живой организм. Они питаются одноклеточными водорослями, бактериями или другими простейшими. По способам передвижения и особенностям размножения простейших делят на 7 типов. Рассмотрены 3 из них: саркомастигофоры, ресничные и споровики.

Одноклеточных животных — простейших изучает раздел зоологии протозоология.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Размножение одноклеточных

Размножение или пролиферация (от лат. proles — потомство, ferre — нести) клеток — это процесс, который приводит к росту и обновлению клеток. Данный процесс характерен как для одноклеточных, так и многоклеточных организмов.[ . ]

Размножение круориевых изучено до сих пор довольно плохо. У круории двух трехклеточная карпогонная ветвь образуется как веточка ассимиляционной вертикальной нити (рис. 175, 2). После оплодотворения из карпо-гона вырастают соединительные нити, которые сливаются с обычными вегетативными клетками соседних нитей. Гонимобласт развивается от соединительных нитей. Клетки в верхних частях ассимиляционных нитей отчленяют по одной боковой клетке, которые дают по 2—3 сперматангия (рис. 175, 3). Тетраспорангии, зонально или крестообразно разделенные, образуются из клеток вертикальных нитей интер-калярно или как одноклеточные боковые веточки этих нитей. Для многих круориевых известно только бесполое размножение.[ . ]

Самым обычным типом размножения у сине-зеленых водорослей является деление клеток надвое. Для одноклеточных форм зтот способ единственный; в колониях и нитях он приводит к росту нити или колонии.[ . ]

Полового размножения у синезеленых водорослей (бактерий) не обнаружено. Размножаются они исключительно вегетативным путем, часто простым равнополовинным делением клетки. Возможно размножение спорами, которых однако в каждой клетке не бывает больше одной. Споры способствуют переживанию в неблагоприятных условиях, поскольку они более устойчивы к ним, чем вегетативные клетки. Споры обычно крупнее, чем вегетативные клетки, оболочка у них более толстая и содержимое представляется более сгущенным. Нитчатые формы размножаются также подвижными многоклеточными участками нитей, которые называются гормогониями (рис. 20). Гормогонии способны к самостоятельному движению путем скольжения. Подвижные гормогонии образуются как у трихомов, которым свойственно активное движение, так и у видов с неподвижными трихомами. Гормогонии многоклеточные, однако могут состоять из нескольких или только одной клетки. Один организм способен образовывать несколько и даже много гормогониев по всей длине трихома. У гормогониев нет обверток, как у трихома; они покрыты лишь выделяемой клетками слизью. Различают одноклеточные образования нитевидных цианофицей, служащие организму тоже для размножения: гонидии — единичные клетки, покрытые слизистой оболочкой; кокки — одноклеточные фрагменты без индивидуальной оболочки; планококки—■ голые клетки, способные к активному движению [355] (они, собственно, не имеют отличий от одноклеточных гормогониев). В неблагоприятных условиях некоторые вегетативные клетки цианофицей покрываются более толстой оболочкой, превращаясь в покоящиеся споры, или акине-ты. Наблюдается также образование покоящихся гормоспор, состоящих из 7—9 клеток, покрытых обверткой. Наконец, следует отметить, что иногда в нескольких клетках трихома образуется по нескольку десятков мелких спор (эндоспор).[ . ]

У одноклеточных организмов вегетативное размножение представлено такими формами, как деление, множественное деление и почкование. Деление путем простой перетяжки с образованием при этом из одного родительского организма двух дочерних присуще бактериям и сине-зеленым водорослям (цианобактериям). Напротив, размножение делением бурых и зеленых водорослей, а также одноклеточных животных (саркодовых, жгутиковых и инфузорий) происходит путем митотического деления ядра с последующей перетяжкой цитоплазмы.[ . ]

У одноклеточных организмов половое размножение существует в нескольких формах. Конъюгация встречается также у инфузорий, у которых во время этого процесса происходит переход ядер от одних особей к другим, после чего следует деление последних.[ . ]

Половое размножение присуще всем водорослям из класса флоридеевых, тогда как в классе бангиевых оно свойственно только наиболее высокоорганизованным формам. У одноклеточных и колониальных бангиевых способность к половому размножению еще не выработалась. Для некоторых флоридеевых известно только бесполое размножение, но отсутствие полового размножения у них всегда результат вторичной утраты.[ . ]

Половое размножение встречается как у одноклеточных, так и у многоклеточных раотений и животных.[ . ]

В случае одноклеточных организмов растительной природы (бактерий и других) онтогенез может быть определен жизнью клетки на протяжении времени от одного деления до другого. Деление бактериальной клетки на две дочерние клетки можно оценить в качестве завершающего этапа онтогенеза, т. е. ее смерти. Однако многие виды бактерий, например спорообразующих, могут сохраняться длительное время без размножения. Известно также, что цианобактерии могут сохраняться жизнеспособными (без деления) в донных отложениях озер и прудов на протяжении нескольких десятков лет.[ . ]

Вегетативное размножение — это размножение, при котором из части, отделившейся от материнского организма, развивается новый организм. Этот вид размножения характерен как для одноклеточных, так и многоклеточных организмов, но имеет у них разное проявление.[ . ]

Вегетативное размножение одноклеточных водорослей заключается в делении особей надвое. У многоклеточных водорослей оно происходит несколькими способами, в том числе при механическом разрушении слоевища на части (волнами, течением, в результате погрызов животными) или вследствие процессов, сопровождающихся распадением нитей на многоклеточные или одноклеточные части. Например, делению нитей сине-зеленых водорослей на части нередко предшествует отмирание отдельных клеток. Иногда для вегетативного размножения служат специальные образования. На слоевищах сфа-целярии (из бурых водорослей) вырастают почки, которые опадают и прорастают в новые слоевища. Харовые водоросли образуют одноклеточные или многоклеточные клубеньки, перезимовывающие и дающие новые растения. У ряда нитчатых водорослей (например, у улот-рикса из зеленых) отдельные клетки округляются, накапливают большое количество запасных питательных веществ и пигментов, одновременно происходит утолщение их оболочки. Они способны переживать неблагоприятные условия, когда обычные вегетативные клетки погибают, что ведет к разрушению нити. Подобного типа акинеты есть у нитчатых сине-зеле-пых водорослей, но их подчас называют спорами. Некоторые красные, бурые, зеленые и харовые водоросли имеют стелющиеся побеги, на которых вырастают новые слоевища.[ . ]

Споры — обычно одноклеточные образования, служащие для бесполого размножения мхов и их распространения. Размеры спор у листостебельных мхов сильно колеблются. Изредка диаметр спор достигает 100— 200 мкм. Такие гигантские споры встречаются только у видов рода архидиум, у которых в маленькой клейстокарпной коробочке образуется всего около 30 спор. У некоторых родов, преимущественно тропических мхов, споры многоклеточные, так как начинают прорастать еще в спорангии.[ . ]

Споры бесполого размножения (спорен-гиоспоры, мероспорангиоспо-р ы, конидии) мукоровых грибов представляют собой одноклеточные неподвижные образования. Они имеют различную форму, что важно для определения видов. Для прорастания споры не нуждаются в предварительном периоде покоя. Они прорастают вегетативно ростковой трубкой, которая быстро разрастается, образуя мицелий. Распространяются споры воздушным течением, человеком и животными.[ . ]

Древнейшая форма размножения, протекающая без участия половых клеток, это бесполое размножение. Оно особенно широко распространено у одноклеточных организмов, но свойственно и многим многоклеточным грибам, растениям и животным (у высокоорганизованных животных встречается чрезвычайно редко). Бесполое размножение происходит путем отделения от материнского организма большей или меньшей его части и превращения ее в дочерний организм, а также путем развития специальных образований — спор, дающих начало дочерним особям. Споры защищены плотными оболочками и сохраняются при самых неблагоприятных условиях среды.[ . ]

Клетки-организмы (одноклеточные организмы) размножаются простым делением надвое (бактерии, саркодовые), множественным делением (споровики и др.) или другим путем. Поэтому у бактерий и одноклеточных животных удвоение клеток представляет собой размножение их как самостоятельных организмов, поскольку из исходной формы (организма) образуется две новые клетки, каждая из которых является организмом. Каждая дочерняя клетка (организм) получает полную генетическую информацию, несомую исходной клеткой-организмом.[ . ]

У стриариевых органы размножения образуются вместе с одноклеточными мешковидными парафизами группами на поверхности слоевища. К зтому семейству относят один род.[ . ]

У платомы карпогонная ветвь возникает на одной из нижних клеток ветвей укороченного роста. Соединительные нити вырастают прямо из карпогона и сильно вытягиваются в длину, пока не соединятся с ауксиллярной клеткой, которой служит одна из клеток соседних ветвей ограниченного роста. Первая клетка гонимобласта отчленяется к поверхности слоевища и дает густой пучок нитей, большинство клеток которых превращается в карпоспоры. Гонимобласты не имеют обертки и лежат между ассимиляционными нитями (рис. 176, 4). Зонально разделенные тетраспорангии разбросаны по слоевищу. Они образуются как одноклеточные боковые веточки коровых нитей.[ . ]

Подавляющее большинство одноклеточных организмов -существа бесполые и размножаются путем деления клетки, что ведет к непрерывному образованию новых особей. Деление прокариотической клетки , из которой, в основном, состоят эти организмы, начинается с деления митозом наследственного вещества -ДНК, вокруг половинок которой впоследствии образуются две ядерные области дочерних клеток — новых организмов. Поскольку деление происходит митозом, то дочерние организмы по наследственным признакам полностью воспроизводят материнскую особь. Многие бесполые растения (водоросли, мхи, папоротники), грибы и некоторые одноклеточные животные образуют споры — клетки с плотным и оболочками, защищающими их к неблагоприятных условиях средь!. При олагоприятных условиях ооолочка споры раскрывается и клетка начинает дслиться митозом, давая начало новому организму. Бесполым размножением является также почкование, когда от родительской особи отделяется небольшой участок тела, из которого затем развивается новый организм. Бесполым является также вегетативное размножение у высших растений. Во всех случаях при бесполом размножении воспроизводятся в больших количествах генетически идентичные организмы, практически полностью копирующие родительский организм. Для одноклеточных организмов клеточное деление — это акт выживания, так как организмы, которые не размножаются, обречены на вымирание. Размножение и связанный с ним рост вносят в клетку свежие материалы и эффективно препятствуют старению, сообщая тем самым ей потенциальное бессмерше.[ . ]

Бациллы —свободноживущие, одноклеточные, нефотосинтезирующие, аэробные, палочковидные клетки, образующие типичные эндоспоры. Относятся к гетеротрофным организмам. Размножаются поперечным делением клеток. Ветвление и почкование клеток как способ размножения не отмечены. Поперечный размер клеток варьирует в пределах 0,4—2 мкм. Вегетативные клетки имеют вид прямых или слабоизогнутых палочек с параллельными сторонами и округлыми концами, которые в редких случаях резко обрезанные.[ . ]

В класс грибов входит порядок одноклеточных немицелиаль-ных дрожжевых организмов, носящий название Uni cellomyceta-les. В определенных условиях обитания дрожжи представляют собой единичную, неразветвленную и окруженную оболочкой клетку. С мицелиальными грибами их связывает общий источник питания — безазотистые соединения углерода. В зависимости от способа вегетативного размножения, являющегося морфологическим выражением определенной приспособленности дрожжей, они делятся на три семейства: 1) Saccharomycetaceae, к которому относятся все почкующиеся дрожжи; 2) Shi zosaccharomyceta-сеае — объединяет дрожжи, размножающиеся делением; 3) Sac-charomycodaceae; к этому семейству относятся дрожжи, у которых вегетативное размножение начинается с образования почек, а заканчивается отделением почек при помощи перегородок, т. е. делением.[ . ]

Реально геометрическая прогрессия размножения организмов укладывается в сутки только для одноклеточных и микробов. Для всех остальных организмов она укладывается в годовые циклы. Как указано (§ 213), она связана в первом случае с суточным вращением Земли, а во втором — с вращением планеты вокруг Солнца. Нельзя не учитывать эти основные различия земных явлений.[ . ]

Одной из распространенных форм полового размножения у одноклеточных животных, например, у паразитических споровиков, является копуляция. Половое размножение у них заключается в слиянии двух особей, которые являются гаметами, в одну, являющуюся споровой формой, из которой затем развивается новый организм. Независимо от способа слияния генетического материала у одноклеточных организмов существенной особенностью этого слияния является то, что оно сопровождается генетической рекомбинацией.[ . ]

Простейшие (Protozo а). К этому типу относятся одноклеточные животные организмы. Большинство из них имеет относительно постоянную форму клетки, чему способствует наличие плотной, эластичной оболочки — пелликулы. Многие простейшие способны к передвижению. Деление типа на классы основано на особенностях строения органоидов движения. Размножение простейших происходит в результате простого или множественного деления или половым путем. В определенных, чаще всего в неблагоприятных условиях, простейшие способны к инцистированию: клетки их принимают сферическую форму, окружаются двойной прочной оболочкой, образуя цисту. Постоянными обитателями водоемов являются следующие классы простейших: 1) саркодовые (Sarco-dina); 2) жгутиковые (Mastigophora или Flagellata); 3) инфузории (Infusoria или Ciliata).[ . ]

Размножаются водоросли чаще бесполым путем: одноклеточные — делением клетки на две или четыре, а многоклеточные — вегетативно частями слоевища или спорами. При половом размножении гаметы сливаются попарно и образуют зиготу. Из зиготы после периода покоя путем деления возникают споры, дающие начало новым организмам. У некоторых водорослей половой процесс более сложный.[ . ]

Мы увидим, что, исходя из одного неделимого для одноклеточных при бесполом размножении и двух особей при половом для большинства животных, возможно получить эти данные в каждом нужном случае. Вопрос о размножении является наиболее изученным биологами, обратившими на него особенное внимание, и получение числа неделимых однюго поколения, исходя из двух исходных , захватит подавляющее количество случаев.[ . ]

Мы должны различать в связи с этим при явлениях размножения и роста две различные биогенные миграции атомов: биогенную миграцию атомов 1-го рода для микроскопических одноклеточных и микробов, огромной интенсивности, связанной с малым их объемом и весом, и биогенную миграцию атомов 2-го рода для многоклеточных организмов. Я вернусь к этому позже (§ 206 и сл.). Но здесь надо отметить, что где-то между микробами и одноклеточными тоже есть перерыв, вероятно, ближе к микробам (§ 222).[ . ]

Причина этих явлений неизвестна. По-видимому, энергия размножения здесь больше обычной. На нашей планете, гю-видимому, этот процесс не прекращается в том или ином месте даже на короткое время. Возможна связь с космическими явлениями (Палюоло). Это как бы взрыв размножения. Он захватывает как микробов и одноклеточные организмы, так и многоклеточные: рыб, грызунов, птиц, насекомых, пауков, растения. Впечатление такое, что на данной площади организмы зарождаются с такой скоростью, что они не могут на ней поместиться. Надо при этом учитывать не только размножение, но и рост неделимых. В водных бассейнах они распределяются легко на их поверхности или образуют заросли, как Elodea. Нередко в планктоне, например весной в нашем полушарии, этот процесс распространяется на десятки тысяч километров и больше в короткое время. На суше миллионы и сотни тысяч организмов, такие, как саранча, птицы, грызуны (лемминги и др.), бабочки и т. п., совершают огромные перелеты и переселения в тысячи километров в поисках за пищей, за территорией для заселения в количествах и весах, отвечающих порядку лав и горных пород.[ . ]

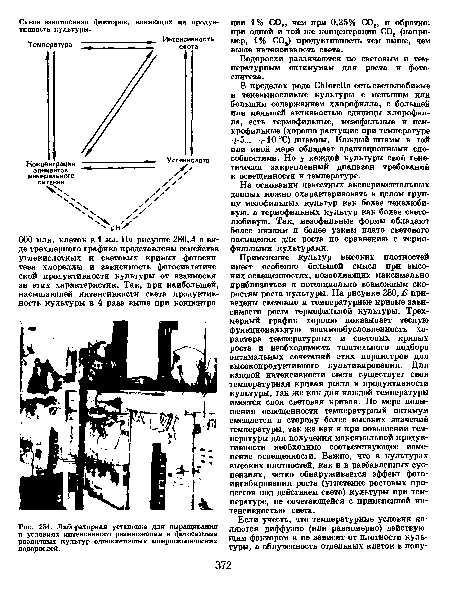

| Лабораторная установка для выращивания в условиях интенсивного размножения и фотосинтеза различных культур одноклеточных микроскопических водорослей. |  |

Собственно биологическая эволюция началась с образования клеток, а далее — одноклеточных организмов. Первые остатки жизни найдены в слоях литосферы, образовавшихся около 3 млрд. лет назад — на заре архейской эры. Дальнейшее усложнение жизни связано с развитием многокле-точности. Одна из гипотез о ее происхождении — колониальная. Полагают, что колониальность возникла в результате не вполне законченного бесполого размножения: клетка разделилась, но дочерние образования не разошлись. В их химическом составе появились различия, повлекшие за собой функциональную специализацию: одни клетки обеспечивали ассимиляцию, другие — выделение, третьи — подвижность, четвертые — воспроизводство и т. д.[ . ]

Чрезвычайно характерно то основное различие, которое проявляется в живых организмах, одноклеточных и многоклеточных. Здесь резко проявляется то физическое их различие, которое указывалось раньше и которое связано (§ 120) с проявлением в их жизни всемирного тяготения. Бактерия или инфузория живет в мире, где наряду с тяготением, иногда противоречиво ему, проявляются молекулярные силы или поверхностные натяжения. Благодаря этому мы подходим к научному парадоксу, что для них тяготение иногда может играть второстепенную роль и даже в предельных случаях молекулярные силы определяют все условия их жизни. Это проявляется, между прочим, в том, что явление смерти для отдельных их индивидуумов может и для некоторого их числа должно отсутствовать. Размножение делением заменяет старение, и пределы жизни отдельной клетки чрезвычайно колеблются. Мыслимо сейчас, что существуют живые одноклеточные организмы, которые для данного индивидуума «случайно» имеют непрерывное существование тысячи и миллионы лет .[ . ]

Из микроскопических водорослей в первую очередь стали применять при массовом культивировании одноклеточные протококковые водоросли (отдел Chlorophyta), в частности хлореллу и сценедесмус. Размножение этих форм упрощено до предела. У них полностью отсутствует половое размножение и рост культуры идет за счет формирования в материнской клетке дочерних автоспор, которых может быть в норме 2, 4, 8, 16, 32 (известно образование до 64 автоспор) в зависимости от штамма и условий культивирования. После окончания деления автоспоры выходят из клетки путем разрыва оболочки; молодые клетки, интенсивно фотосинтезируя, растут до стадии созревания, и весь цикл повторяется сначала (рис. 278, 1). В определенные периоды развития по циклу клетки нуждаются в свете, а в другие развитие может проходить в темноте. Эта особенность облегчает получение синхронных культур водорослей, т. е. культур, у которых все клетки находятся на одной и той же стадии развития (рис. 278, 2, 3).[ . ]

Еще большим преобразованиям подвергаются цианеллы, входящие в состав глаукоцистиса (Glaucocystis nostochinearum) — очень своеобразной одноклеточной водоросли, описанной в конце прошлого века. Ее систематическое положение долгое время не удавалось точно определить. На основании сине-зеленой окраски ее сначала отнесли к отделу Cyanophyta. В дальнейшем выявление целого ряда признаков, абсолютно несвойственных сине-зеленым водорослям (наличие морфологически оформленного ядра, окрашенных телец, размножение посредством автоспор), позволили отнести этот организм к зеленым водорослям (отдел Chlorophyta). В равной степени это может быть любой модифицированный представитель из ряда родов одноклеточных палочковидных сине-зеленых водорослей. В симбиозах подобного рода глаукоцистис является пока единственным примером установления столь тесных взаимоотношений между партнерами. Сине-зеленые водоросли (цианеллы) располагаются в клетках глаукоцистиса либо упорядоченно в виде двух групп, либо беспорядочно, случайно.[ . ]

Клоном является потомство вегетативно размножающегося индивидуального организма, например, культура бактерий, полученная в результате размножения одноклеточной бактериальной клетки, культура соматических клеток, полученная из одиночных соматических клеток животного или человека, растения, полученные из одиночных клеток исходного растения (микроклональное размножение растений), группа деревьев или кустарников, развившихся из черенков, взятых от одного растения.[ . ]

При большом видовом разнообразии трудно найти признаки, общие для всех растений, и притом такие, которые не встречались хотя бы у некоторых животных. Одноклеточные водоросли и некоторые примитивные грибы, сохранившие очень низкий уровень организации, который был свойствен еще, вероятно, древнейшим их предкам, иногда очень сходны с простейшими животными. У ряда растений сходство с животными обнаруживается в строении и поведении специальных клеток размножения и так далее.[ . ]

Настоящие водоросли являются растениями, тело которых представлено слоевищем. Известно около 30 ООО видов этих организмов. Встречаются как одноклеточные, так и многоклеточные водоросли. Они являются обитателями в основном пресноводных водоемов и морей, но встречаются почвенные водоросли и даже водоросли снега и льда. Размножение одноклеточных водорослей происходит путем деления, многоклеточные формы размножаются как бесполым, так и половым путем. Когда-то Вергилий писал — «nigilvilor algo» (ничего нет хуже водорослей). В наше время водоросли приобрели другие оценки.[ . ]

Все они разпохозяйиые, то есть развиваются на двух растепнях-хозяевах (па злаках и на промежуточных хозяевах). Основной тип поражения — образование пустул па пораженных тканях. Летние пустулы (подушечки), состоящие из одноклеточных урединиоспор гриба, желтого, оранжево-желтого или бурого цвета, образуются на злаках в течение всего вегетационного периода, развиваясь в нескольких поколениях. Они служат для размножения гриба п массового заражения растений. Зимине пустулы темно-коричневого пли черного цвета, закладываются в тканях поражаемых органов (стебля, листа, листового влагалища) к концу лета и состоят из телиоспор, которые служат для сохранения гриба. Через эциоспоры происходит первичное заражение злаков весной (или осенью у некоторых видов ржавчины).[ . ]

Вместе с тем обнаружено, что существует другое, чрезвычайно похожее на отравление тетродотоксином, так называемое ракушковое отравление, обусловленное иным «действующим началом». Ракушковое, или индиевое, отравление вызывается употреблением в пищу целого ряда моллюсков, обычно неядовитых. Появление-токсина в тканях моллюсков связано с массовым размножением в море одноклеточных жгутиковых организмов — динофлагеллят, которыми питается моллюск. Яд этих организмов, по-видимому, не действует на моллюска, но, накапливаясь в его тканях, становится смертельным для человека, съевшего хотя бы одну мидию. К счастью, мидия лишь в теплое время года, и то не всегда, оказывается ядовитой. Но другой двустворчатый моллюск, калифорнийский саксидомус, мо- жет быть ядовитым почти круглый год, поскольку его ткани способны длительное время удерживать токсин, полученный от жгутиковых.[ . ]

К этому семейству относится всего один род сплахнидиум (Splachnidium) с единственным видом. Сплахнидиум морщинистый (Splachnidium rugosum) растет в южном полушарии у мыса Доброй Надежды и по южному берегу Австралии. Слоевище у этого растения студенистое, с полостью внутри; оно состоит из центрального толстого вертикального побега с немногочисленными слабо разветвленными толстыми боковыми ветвями. В основании слоевища имеется диск для прикрепления к грунту. Кон-цептакулы образуются в некоторых точках поверхности слоевища, вблизи вершин побегов. Здесь начинаются интенсивное деление и рост клеток, при этом возникают впячивания внутрь слоевища. Образованию концептакулов способствует то, что слоевище имеет рыхлое нитчатое строение и снабжено полостями, заполненными слизью. В прошлом сплахнидиум морщинистый относили к фукусовым на том основании, что у него существуют концепта-кулы и на вершинах побегов расположены особые крупные клетки. Однако со временем выяснилось, что концептакулы у них образуются совершенно иначе, чем у фукусовых, а особые клетки оказались одноклеточной эндофитной зеленой водорослью кодиолум (Codiolum), которая постоянно присутствует в коровом слое молодых вершин побегов. Ассимиляционные нити у сплахнидиума морщинистого развиваются только на молодых частях, потом они опадают, и поверхность оказывается образованной плотной корой из мелких клеток. У сплахнидиума имеются многоклеточные волоски с интерна лярной зоной роста, которые растут на внутренней поверхности концептакулов и высовываются через их отверстия наружу.[ . ]

Правило пирамиды продукции: на каждом предыдущем трофическом уровне количество биомассы, создаваемой за единицу времен, больше, чем на последующем. Пирамиды изображают в виде сужающихся к верху прямоугольников равной высоты, поставленных друг на друга. Длина этих прямоугольников соответствует масштабам продукции на соответствующих трофических уровнях. Для экосистемы Мирового океана пирамида биомасс имеет перевернутый вид, т. е. основание пирамиды уже, чем ее вершина. Основными продуцентами в океане являются одноклеточные водоросли, их годовая продукция может в десятки раз превышать запас биомассы на данный момент времени. Вся чистая первичная продукция быстро вовлекается в цепи питания, и биомасса водорослей накапливается в незначительном количестве, но его хватает для поддержания скорости воссоздания органического вещества. На высших трофических уровнях преобладает тенденция к накоплению биомассы, в результате достаточно большой длительности жизни крупных морских хищников скорость их размножения в отличие от водорослей очень мала и в их телах задерживается значительная часть вещества, поступающего по цепям питания.[ . ]

Чистая вода поступает не только из истоков и русловых ключей. В водоемах функционирует система самоочищения, главную роль в которой играют водные биоценозы. Вся совокупность водных организмов от бактерий до рыб в своих трофических связях имеет специализированные концентраты, фильтраты, осадители, которые сообща обеспечивают многоступенчатую минерализацию органики и перевод многих загрязнителей в форму неактивных донных отложений. Однако возможности самоочищения не безграничны. При определенном уровне загрязненности воды, особенно при залповых сбросах неочищенных стоков с токсическими примесями, может быть погублена почти вся биота водоема. А избыток биогенных элементов, особенно азота и фосфора (смытых минеральных удобрений) , часто приводит к эвтрофикации водоема, чрезмерному размножению одноклеточных водорослей — цветению воды, что становится источником вторичного загрязнения. До сих пор распространена концепция, согласно которой сброс сточных вод в водоемы рассматривается как один из видов специального водопользования, а водоемы, благодаря их самоочищающей способности, квалифицируются как естественные биологические очистные сооружения большой емкости. Эта концепция крайне антиэкологична, ее реализация ведет к экологическому тупику.[ . ]

Источник