- Биология в лицее

- ГДЗ биология 6 класс Пасечник, Суматохин, Калинова Просвещение 2019-2020 Задание: 31 Фотосинтез

- ГДЗ биология 6 класс Пасечник Дрофа Задание: 8 Влияние факторов среды на строение листа Видоизменение листьев

- Биология (6 класс)/Побег

- Содержание

- Развитие побега из почки. Рост побега в длину

- Внешнее строение листьев

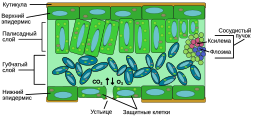

- Клеточное строение листовой пластинки

- Растения и свет

- Образование крахмала в листьях на свету

- Поглощение листьями на свету углекислого газа и выделение кислорода

- Дыхание листа

- Испарение воды растениями

- Устьичная транспирация

- Кутикулярная транспирация

Биология в лицее

Сайт учителей биологии МБОУ Лицей № 2 г. Воронежа, РФ

Site biology teachers lyceum № 2 Voronezh city, Russian Federation

Побег в безлистном состоянии. У большинства древесных растений листья осенью опадают, и побеги становятся безлистными. Следы от опавших листьев хорошо заметны под каждой почкой. Их называют листовыми рубцами . На месте прошлогодней верхушечной почки остаётся почечное кольцо.

Источник

ГДЗ биология 6 класс Пасечник, Суматохин, Калинова Просвещение 2019-2020 Задание: 31 Фотосинтез

Стр. 132. Вспомните

№ 1. Какие вещества входят в состав растений?

В растениях содержатся разные группы веществ. Это и органические соединения – жиры, белки, углеводы или крахмал, нуклеиновые кислоты, и минеральные соли. Также в их состав входит вода и в малых количествах витамины.

№ 2. Какова роль хлоропластов в жизни растений?

Хлоропласты – это пластиды зеленого цвета, которые содержатся в клетках фотосинтезирующих эукариот – растений. Благодаря содержанию в них хлорофилла возможен процесс поглощения энергии и света и превращения их в органические вещества с выделением кислорода в воздух.

Стр. 133. Вопросы после параграфа

№ 1. Что такое фотосинтез?

Фотосинтез – это процесс, когда во всех клетках, содержащих хлорофилл, происходит образование из неорганических веществ (вода, углекислый газ) органических под воздействием энергии света.

№ 2. Какие приспособления имеют растения к улавливанию световой энергии?

В результате влияния различных условий светового режима у растений выработались особые приспособительные свойства. Например, величина листовой пластинки – они могут быть широкие и узкие, длинные и короткие. У растений-светолюбов ориентация листьев вертикальная, либо имеет разный угол по отношению к лучам солнца, чтобы исключить перегрев и избыточный свет.

У многих представителей такого вида растений поверхность листовой пластины блестящая, густо опушена, покрыта светлым восковым налетом. Это способствует хорошему отражению чрезмерно палящих солнечных лучей, либо послаблению их воздействия.

У теневыносливых растений листья ориентированы к свету всей поверхностью своей листовой пластины и располагаются таким образом, чтобы не затемнять соседние листья. Благодаря тонкой прозрачной кожице на листьях солнечные лучи также хорошо попадают на их поверхность.

№ 3. Какова роль хлорофилла в процессе фотосинтеза?

Хлорофилл, который содержится в хлоропластах растения, не только придает его листьям, побегам и другим частям зеленую расцветку. Он также выполняет функцию поглощения, преобразования и дальнейшей транспортировки энергии солнечного света. Улавливание света является главным условием для процесса фотосинтеза – преобразования неорганических веществ (воды и углекислого газа) в органические.

№ 4. Почему у растений, растущих рядом с цементным заводом, фотосинтез идёт менее интенсивно?

В результате работ на цементном заводе происходит выброс большого количества пыли, микроскопические частички которой оседают на листьях растения, покрывая их поверхность тонким слоем. Из-за этого прозрачная кожица пластинок листьев становится мутной, сквозь нее начинает плохо поступать солнечный свет. Соответственно, и процесс фотосинтеза в растениях, которые растут вблизи цементного завода, замедляется, происходит менее активно.

№ 5. В чём проявляется космическая роль растений?

Первым, кто подчеркнул космическую роль растений, был К. А. Тимирязев. Он говорил, что растение является своеобразным посредником между небом и землей, неким Прометеем, похитившим энергию солнца, луч которого приводит в движение маховик гигантской паровой машины.

Важность растений подтверждается еще и их жизнеопределяющей ролью на нашей планете. Все организмы, обитающие на Земле, нуждаются в энергии, основным и первоначальным источником которой является энергия Солнца. Однако возможностей использовать ее в таком виде у бактерий, грибов и животных нет. Растения же могут воспринимать солнечную энергию и преобразовывать ее в энергию химических связей органических молекул. Благодаря этому они и дают пищу всем живым организмам на Земле.

Стр. 133. Подумайте

Почему можно считать, что жизнь на Земле зависит от фотосинтеза?

Потому что, когда жизнь на Земле только зарождалось, растений не было, а кислород в атмосфере отсутствовал. С появлением первых растений, содержащих в своих листьях хлорофилл и способных к фотосинтезу – преобразованию из неорганических веществ, а именно воды и углекислого газа, органических соединений, концентрация кислорода в атмосфере стала повышаться. А кислород, как известно, является жизненно необходимым для всех живых существ на нашей планете.

Более того, кислород важен не только для дыхания. На высоте около 25 км в атмосфере под воздействием солнечного излучения из кислорода образуется озон. Озоновый слой способен удерживать губительные для живых организмов ультрафиолетовые лучи. Таким образом, растения обеспечивают безопасность и возможность жизни для всех существ на планете.

Стр. 135. Задачи

№ 1. Подсчитано, что в солнечный день зелёная листва общей площадью 25 м 2 даёт за час столько кислорода, сколько требуется для дыхания одному человеку за это же время. Дыхание скольких человек может обеспечить один дуб с общей площадью листвы 1500 м 2 ? Дубова роща из 50 одинаковых дубов?

Решение:

1) 1500 : 25 = 60 (чел.) – сможет обеспечить кислородом один дуб с площадью листвы 1500 м 2 ;

2) 50 * 60 = 3000 (чел.) – сможет обеспечить кислородом дубовая роща, состоящая из одинаковых 50 дубов.

Ответ: 60 человек и 3000 человек.

№ 2. Люди специально озеленяют города, особенно промышленные районы. Объясните, с какой целью это делается. Выясните, какие растения высаживают в вашем городе для этой цели.

Благодаря способности к фотосинтезу растения хорошо обогащают воздух в городах кислородом, который необходим для дыхания всех живых существ на планете. Это особенно актуально для промышленных районов, воздух в которых часто загрязнён выбросами, выхлопами, пылью и т.д.

Зеленые насаждения способны смягчать климат, потребляя солнечную энергию, контролировать концентрацию углекислого газа в атмосфере и создавать органические вещества в почве, обеспечивая их плодородие.

На улицах моего города регулярно проводится озеленение путем высаживания лиственных хвойных деревьев, кустарников, цветов и трав.

Источник

ГДЗ биология 6 класс Пасечник Дрофа Задание: 8 Влияние факторов среды на строение листа Видоизменение листьев

Стр. 41. Вопросы в начале параграфа

№ 1. Что изучает экология?

Экология – это наука о взаимодействии живых организмов с окружающей средой.

№ 2. Какие факторы среды могут оказать влияние на растение?

Влажность, температура, чистота воздуха, наличие или отсутствие ветра, освещение – все эти факторы способны оказывать влияние на растение.

№ 3. Вспомните, какие различия имеют одуванчики, растущие на открытом месте при недостатке влаги и в тени на хорошо увлажнённой почве.

Одуванчики, которые растут на открытой местности с достаточным количеством света, будут прочные, с яркими листьями, насыщенным оттенком цветка. А одуванчики, растущие в тени, будут с тусклыми листьями, которые при этом могут быть длиннее в 2 – 3 раза.

Стр. 44. Вопросы

№ 1. Можно ли по внешнему виду различить растения влажных мест и засушливых районов?

Да, можно. Растения, которые растут во влажных местах, больше по размеру, прочные, напитанные влагой. А вот растения, которые растут в засушливых местах, небольшие по размерам и могут иметь приспособления, способствующие накоплению влаги и предотвращающие ее быстрое испарение. Например, у алоэ или агавы есть сочные листья с колючками, которые запасают воду.

№ 2. Докажите, что строение листа связано с условиями обитания растений.

У растений, которые произрастают во влажных местностях, листья сочные и широкие. У растений степей листья имеют некоторые приспособления для запасания влаги, например опушка, восковый налет. А вот те, что растут в пустынях и полупустынях, имеют для этого толстые колючки, например молочай или кактус. У водных растений есть воздухоносные полости, благодаря которым они могут держаться на поверхности воды и не тонуть.

Также можно легко определить, в каком ярусе растет растение. Если это растение верхнего яруса, то у него светлые листья. А если растение нижнего яруса, то у него листья уже темно-зеленого цвета за счет содержания в них большого количества хлорофилла.

№ 3. Почему у плавающих листьев водных растений устьица расположены только на верхней стороне листа, а у погружённых в воду листьев устьиц совсем нет?

Устьица на поверхности листа могут быть только с той стороны, которая не соприкасается с водой. Если вода будет попадать в устьица, то лист начнет гнить. Соответственно, поэтому на листьях, которые полностью погружены в воду, нет устьиц.

№ 4. Каково значение видоизменённых листьев в жизни растений? Приведите примеры таких листьев.

Видоизменение листьев у растений является главным показателем их приспосабливаемости к окружающей среде. Например, листья кактуса имеют вид колючек, в которых накапливается и сохраняется влага, потому что это растение распространено на засушливых территориях. У гороха или фасоли листья представлены длинными усиками, с помощью которых растение может крепиться в вертикальном положении за другие растения, используя их как опору для своего стебелька.

Стр. 44. Подумайте

Почему в кроне одного дерева световые листья сходны по строению с листьями растений открытых мест, а теневые — с листьями теневыносливых растений?

Чем выше расположены листья на кроне дерева, тем ближе они к солнцу, а значит, к источнику света. Это адаптация листьев к месту, где они растут.

Стр. 44. Задания

Рассмотрите несколько комнатных растений. Постарайтесь определить, в каких условиях они произрастали на своей родине. На основании каких признаков вы сделали свой вывод?

Фикус – растение влажных мест обитания, с широкими и крупными листьями. НА листьях можно увидеть большое количество устьиц.

Каланхоэ – растение влажных мест обитания с крупными, мясистыми листьями. На каждом листике можно увидеть много устьиц.

Кактус – растение сухих мест обитания, потому что листья у него преобразованы в колючки, которые сохраняют влагу.

Сансевиерия – растение сухих каменистых мест – тропические полупустыни. У него мясистые и длинные листовые пластины, которые не только наполнены влагой, но и покрыты дополнительно восковым налетом.

Стр. 44. Задания для любознательных

Приготовьте и рассмотрите под микроскопом препараты листьев алоэ, традесканции, узамбарской фиалки и других растений. Зарисуйте их. Выясните, какие особенности строения листьев этих растений связаны с условиями обитания.

Лист алоэ толстый, мясистый, снизу выпуклый, а сверху вогнутый. Края его зазубрены, но без колючек. Под микроскопом можно увидеть его большие мешковидные клетки, которые наполнены слизистым соком.

Под микроскопом структура листа традесканции выглядит как сочетание клеток двух типов: бесцветные, плотно соединенные друг с другом паренхимные, и зеленые клетки бобовидной формы, расположенные посередине них попарно, которые образуют устьица.

Источник

Биология (6 класс)/Побег

Побег — это стебель с расположенными на нем листьями и почками.

Каждый побег развивается из почки. Листья располагаются на стебле в определённом порядке, в соответствии с типом листорасположения, а участки стебля на которых развиваются листья, называются узлами. Если основание листа полностью окружает стебель, узел называется закрытым, в противном случае — открытым. Участки стебля между двумя ближайшими узлами одного побега называются междоузлиями.

Многие растения обладают побегами двух типов. У таких растений одни побеги имеют длинные междоузлия(узлы находятся на большом расстоянии друг от друга). На этих побегах развиваются другие побеги, уже с короткими междоузлиями.

Угол, образованный листом (черешком листа) и вышерасположенным междоузлием стебля, называется пазухой листа. В пазухе листа может образоваться почка (которая в этом случае называется пазушной почкой), цветок (называется пазушным цветком), соцветие (называется пазушным соцветием).

Для того, чтобы иметь оптимальный доступ к свету, листья на стебле располагаются в определённом порядке. Это называется листорасположением. Обычно листорасположение описывается при помощи следующих терминов:

- Очерёдное (последовательное) листорасположение — листья растут по одному в узле и располагаются на стебле поочередно по спирали.

- Супроти́вное — листья растут по два в узле — один лист против другого.

- Муто́вчатое — листья располагаются по три и более на каждом узле стебля — мутовке.

- Розе́точное — листья, расположенные в розетке (все листья находятся на одной высоте и расположены по кругу).

Почка обычно образуется у растения в пазухе листа (пазушная почка), либо на вершине побега (верхушечная почка), либо на взрослых органах (междоузлии, листе, корне) — придаточная почка. После опадания листа, пазушная почка будет располагаться над листовым рубцом.

Расположение пазушных почек повторяет расположение листьев на стебле. Если листорасположение на стебле, например, супротивное, почки расположены тоже по две, одна против другой, то есть супротивно.

Почки у многих древесных растений, особенно в умеренном или прохладном климате, покрыты видоизменёнными листьями, называемыми чешуями. Такие почки называются закрытыми, или защищёнными. Если чешуи отсутствуют, то такие почки называют голыми, или незащищёнными.

В центре почки находится зачаточный стебель, на нем расположены мелкие зачаточные листья. В пазухах этих мелких листьев тоже есть зачаточные почки. Они имеют настолько маленькие размеры, что их сложно разглядеть даже в лупу. Таким образом, почка — это зачаточный побег. Почки бывают двух видов — вегетативные и генеративные. Внутри вегетативных почек на зачаточном стебле расположены только зачаточные листья. Внутри генеративных (цветочных) почек находятся зачаточные бутоны. По внешнему виду генеративные почки обычно отличаются от вегетативных тем, что они крупнее и более округлые.

По некоторым признакам, например таким, как расположение почек на побегах, их форме, величине, окраске, опушению и др., можно в любое время года определить, какое дерево или кустарник перед нами. Почки обычно располагаются непосредственно на побеге. Но бывают и исключения. Например, ольха — почки у нее находятся на особых ножках. Ольху также можно легко отличить от других деревьев(до распускания листьев) по сережкам и маленьким шишечкам.

Тополь можно узнать по клейким смолистым заостренным почкам. Они обладают своеобразным запахом. Ивовая почка покрыта одной-единственной чешуей, которая напоминает колпачок. Почка крушины вообще не имеет почечных чешуй. Почки рябины имеют продолговатую форму и они опушены, поэтому заметно отличаются от других почек.

Почки черемухи и черной смородины имеют приятный запах. Почки бузины расположены супротивно, и имеют неприятный запах. Если понюхать их, легко будет отличить бузину от других кустарников.

Содержание

Развитие побега из почки. Рост побега в длину

Каким образом развивается побег?

Если зимой поставить ветку с почками в воду, то через несколько дней или даже недель они начнут пробуждаться. Сначала они набухают. Затем чешуйки раздвигаются и появляются зеленые свернутые листочки молодого побега. растет побег. Междоузлия удлиняются. Листья растут, и постепенно достигают своих обычных(для данного растения) размеров.

Как мы уже знаем, побег имеет верхушечную почку. Самый кончик побега в почку называется конусом нарастания. Он состоит из образовательной ткани. Ее клетки делятся и образуют новые. На конусе нарастания со временем появляются бугорки — зачаточные листья. Клетки в конусе нарастания делятся и образовавшиеся в нём клетки растут. В результате этого растет и побег. Из генеративных почек развиваются побеги с бутонами.

Если на стебель молодого побега (только что выросшего из семени), нанести метки (тушью, например) на расстоянии примерно 2 мм одна от другой, то по истечении некоторого времени (день-два) можно заметить, что на самой верхушке стебля расстояние между метками увеличивается. Это значит, что побег растет в длину своей верхушкой.

По мере роста стебля или побега, междоузлия удлиняются. У большинства растений междоузлия побега растут особенно активно. Это называется вставочным ростом. Такой рост происходит в результате деления и роста клеток в основании всех междоузлий. Например, рекордная скорость роста междоузлия зафиксирована у бамбука, за сутки выросшего на 120 см.

Благодаря тому, что побеги растут верхушкой, мы можем управлять их ростом и развитием. Срезав верхушку молодого побега двудольного растения (например, огурца, яблони или малины) мы обнаружим, что побег перестал расти в длину. Но у него появляются боковые побеги. Если срезать верхушку бокового побега, то он тоже перестанет расти в длину и начнет ветвиться.

Этот прием используют садоводы для придания деревьям и кустарникам причудливые, красивые формы. В парках, садах, и скверах деревья и кустарники подрезаются раз в год. Деревья, обрабатываемые таким образом подстригаются раз в год. кроме того, от формы кроны зависят долголетие деревьев, урожайность и качество плодов.

Внешнее строение листьев

Лист — это часть побега.

Листья разных растений очень непохожи друг на друга. Одни бывают очень крупные, другие очень мелкие. Например, в ботанических садах выращивают растение, родственное кувшинкам. Оно называется «виктория». Это самая большая кувшинка. Диаметр ее листа может превышать 2 м. Усиленные снизу полыми рёбрами листья растения могут выдержать вес более 30 кг, иногда до 50 кг. А вот листья крошечного растения «ряска» имеют такие размеры: примерно 2—4,5 мм длиной и (0,6)2—3 мм шириной.

Листья отличаются не только разнообразием размеров (от 0,6 мм до 2-3 метров). Они также отличаются по формам листовых пластин (округлые, овальные, веерообразные и т. д.); по видам их разделения (цельный, пальчатый, перистый и т. д.); по способу крепления на стебле (черешковый, сидячий, обвивающий и др.); по типу жилкования (сетчатое, параллельное и др.); по различным формам краёв листа (цельнокрайный, зубчатый, лопастной, пальчатый и др.).

Внешне листья разных растений сильно различаются, но между ними есть и много общего.

Жилки листьев обычно можно хорошо разглядеть на нижней стороне листа. Можно также найти весной прошлогодние листья, у которых остались только жилки. Зеленые клетки листовой пластинки за зиму сгнили, а более прочные жилки листовой пластинки сохранились.

Существует два подкласса жилкования: краевое (основные жилки доходят до концов листьев) и дуговидное (основные жилки проходят почти до концов краёв листа, но поворачивают, не доходя до него).

- Сетчатое — жилки расходятся от основных подобно пёрышку и разветвляются на другие маленькие жилки образуя сплошную сеть. Такой тип жилкования характерен для двудольных растений. В свою очередь сетчатое жилкование делится на:

- Перистое жилкование — от одной основной жилки ответвляются другие, одна против другой и идут параллельно друг к другу. Пример — яблоня.

- Радиальное — лист обычно имеет три (или несколько) основных жилки, исходящих от его основания. Пример — краснокоренник, или цеанотус.

- Пальчатое — несколько основных жилок радиально расходятся недалеко от основания черешка. Пример — клён.

- Параллельное — жилки идут параллельно вдоль всего листа, от его основания до кончика. Характерно для однодольных растений, таких как злаки .

- Дихотомическое — доминирующие жилки отсутствуют, жилки разделяются на две. Встречается у гинкго (Ginkgo) и некоторых папоротников.

Виды листовых пластинок.

По тому, как листовые пластинки разделены, могут быть описаны две основные формы листьев.

- Простой лист состоит из единственной листовой пластинки и одного черешка. Хотя он может состоять из нескольких лопастей, промежутки между этими лопастями не достигают основной жилки листа. Простой лист всегда опадает целиком.

- Если выемки по краю простого листа не достигают четверти полуширины листовой пластины, то такой простой лист называется цельным.

- Сложный лист состоит из нескольких листочков, расположенных на общем черешке (который называется рахис). Листочки, помимо своей листовой пластинки, могут иметь свой черешок (который называется черешочек, или вторичный черешок) и свои прилистники (который называются прилистничками, или вторичными прилистниками). В сложном листе каждая пластинка опадает отдельно. Так как каждый листочек сложного листа можно рассматривать как отдельный лист, при идентификации растения очень важно определить местонахождение черешка. Сложные листья являются характерными для некоторых высших растений, таких как бобовые.

- У пальчатых (или лапчатых) листьев все листовые пластинки расходятся по радиусу от окончания корешка подобно пальцам руки. Главный черешок листа отсутствует. Примерами таких листьев может служить конопля (Cannabis) и конский каштан (Aesculus).

- У перистых листьев листовые пластинки расположены вдоль основного черешка. В свою очередь, перистые листья могут быть непарноперистыми, с верхушечной листовой пластинкой, например, ясень (Fraxinus); и парноперистыми, без верхушечной пластинки, например, растения из рода Swietenia.

- У двуперистых листьев листья разделены дважды: пластинки расположены вдоль вторичных черешков, которые в свою очередь прикреплены к главному черешку; например, альбиция (Albizia).

- У трёхлистных листьев имеется только три пластинки; например, клевер (Trifolium), бобовник (Laburnum).

- Перстонадрезные листья напоминают перистые, но пластинки у них не полностью разделены; например, некоторые рябины (Sorbus).

Клеточное строение листовой пластинки

Листовая пластинка имеет множество клеток разной величины и формы, то есть имеет клеточное строение.

Клетка состоит из цитоплазмы и ядра. Клетка растений, в отличие от животной клетки, характеризуется наличием твёрдой оболочки, состоящей из клетчатки. В клетке имеются также особые (бесцветные или окрашенные) тельца — пластиды. Например, зелёные пластиды — хлоропласты. В растительной клетке содержатся, кроме того, крахмальные зёрна, капельки масла и др. вещества.

Лист покрыт почти одинаковыми клетками, которые плотно прилегают друг к другу. Это клетки кожицы. Кожица — один из видов покровной ткани растения. Она ещё называется эпидермисом.

Эпиде́рма (эпиде́рмис, ко́жица) — внешняя первичная покровная ткань растений. Состоит из одного (редко — нескольких) слоя клеток, плотно примыкающих друг к другу. Клетки эпидермиса бесцветны и прозрачны. Часто поверх эпидермиса лист покрыт защитным слоем восковидного происхождения (кутикулой). Защищает от вредного воздействия среды, излишнего испарения воды, проникновения болезнетворных организмов.

Кутикула растений (надкожица) — слой воскоподобного вещества кутина, покрывающий поверхность некоторых надземных органов многолетних растений (главным образом эпидерму листьев, стеблей и плодов).

Среди бесцветных клеток эпидермиса встречаются расположенные пáрами зеленые замыкающие клетки. Между этими клетками находится щель. Эти клетки и щель между ними называются устьицем.

У́стьице — это по́ра, находящаяся на нижнем или верхнем слое эпидермиса листа, через которую происходит испарение воды и газообмен с окружающей средой. Через устьичную щель внутрь листа проникает воздух и выходят в атмосферу пары воды, кислород и углекислый газ.

Двудольные растения, как правило, в нижней части листа имеют больше устьиц, чем в верхней. Это объясняется тем, что верхняя часть горизонтально-расположенного листа, как правило, лучше освещена, и меньшее количество устьиц в ней препятствует избыточному испарению воды. Листья с устьицами, расположенными на нижней стороне, называются гипостоматическими.

У однодольных растений наличие устьиц в верхней и нижней части листа различно. Очень часто листья однодольных растений расположены вертикально, и в этом случае количество устьиц на обоих частях листа может быть одинаково. Такие листья называются амфистоматическими.

У плавающих листьев (например, у кувшинки) на нижней части листа устьица отсутствуют, так как они могут впитывать воду через кутикулу. Листья с устьицами, расположенными на верхней стороне, называются эпистоматическими. У подводных листьев устьица отсутствуют совсем.

Устьица хвойных растений обычно спрятаны глубоко под эндодермой, что позволяет сильно снизить расход воды зимой на испарение, а летом — во время засухи.

У многих мхов настоящие устьица отсутствуют.

Устьица также различаются по уровню расположения относительно поверхности эпидермиса. Некоторые из них расположены вровень с другими эпидермальными клетками, другие подняты выше или погружены ниже поверхности. У однодольных, листья которых растут преимущественно в длину, устьица образуют правильные параллельные ряды, тогда как у двудольных они располагаются беспорядочно.

Количество устьиц на листе огромно. К примеру, на 1 мм 2 листа подсолнечника насчитывается 220 устьиц, а листа клена — 550.

Бо́льшую часть внутренности листа между верхним и нижним слоями эпидермиса составляет мезофи́лл (другое название — «паренхи́ма»). В норме мезофилл образован клетками вырабатывающими хлорофилл, поэтому употребляется и другое название — хлоренхима.

Мезофилл состоит из нескольких слоев клеток. Один из них примыкает к верхнему эпидермису (кожице). Этот слой называется палисадным.

Палисадный слой состоит из плотно упакованных, вертикально-расположенных клеток, находящихся прямо под верхним слоем эпидермиса. Клетки этого слоя содержат гораздо больше хлоропластов, чем в нижнем губчатом слое. Длинные клетки цилиндрической формы, как правило, уложены в один — пять слоёв. Они, находясь близко к границе листа, расположены оптимально для получения солнечного света. Небольшие устьица между клетками используются для поглощения углекислого газа. Растения должны адаптировать свою структуру для оптимального получения света при различных природных состояниях, таких как солнце или тень — солнечные листья имеют многослойный палисадный слой, в то время как теневые и старые, лежащие близко к земле листья имеют только один палисадный слой.

Ниже палисадного слоя лежат более округлые или неправильной формы клетки; они неплотно прилегают друг к другу. Это губчатый слой. Пространства между этими клетками называются межклетниками. Межклеткники заполнены воздухом.

Клетки губчатого слоя упакованы рыхло и, вследствие этого, губчатая ткань обладает большой внутренней поверхностью благодаря развитой системе межклетников, сообщающихся друг с другом и с устьицами. Рыхлость губчатой ткани играет важную роль в газообмене листа кислородом, углекислым газом и парами воды.

Клетки мезофилла зелёные, потому что в их цитоплазме содержатся зелёные пластиды — хлоропласты.

Хлоропласты — пластиды, несущие фотосинтезирующие пигменты — хлорофиллы. Имеют зелёную окраску у высших растений, харовых и зелёных водорослей. Хлоропласты имеют сложную внутреннюю структуру.

Хлорофилл можно легко вытянуть из клеток листа, положив лист в горячий спирт. Лист станет бесцветным, а спирт окрасится в ярко-зеленый цвет.

Рассматривая под микроскопом внутреннее строение листа, можно обнаружить в ней разрезанные поперёк жилки. Жилки — это проводящие пучки листа, и расположены они в губчатом слое мезофилла. Сильно вытянутые клетки с толстыми стенками — это волокна. Они придают листу прочность. По сосудам передвигаются вода и растворённые в ней минеральные вещества (осуществляется восходящий ток). Эти сосуды называются ксилемами. Ситовидные трубки, в отличие от сосудов, образованы живыми длинными клетками. Поперечные перегородки между ними пронизаны узкими каналами и выглядят как сита. По ситовидным трубкам из листьев передвигаются растворы органических веществ, синтезируемых листьями. Эти ситовидные трубки называются флоэмами. По флоэмам из листьев происходит транспорт продуктов фотосинтеза к частям растения, где происходит их использование (подземные части) или накопление (зреющие семена, плоды). Обычно ксилема лежит поверх флоэмы. Вместе они образуют основную ткань, называемую «сердцевиной листа».

Растения и свет

В основном, растения улавливают свет листовыми пластинками.

Для того, чтобы лучше поглощать солнечный свет, листья особым образом располагаются на стебле растения. Например, у одуванчика и подорожника листья собраны в прикорневые розетки, поэтому солнечный свет падает на каждый лист.

Листовые черешки многих растений изгибаются, поворачивая листовую пластинку к свету (это свойство называется гелиотропизмом). Это явление можно наблюдать у подсолнечника. Его бутоны (до зацветания) изменяют свою ориентацию с востока на запад в течение дня. У комнатных растений тоже можно наблюдать это явление. Например, если растение с листьями обращёнными к свету, повернуть наоборот, то через некоторое время листовые пластинки повернутся к свету и расположатся в виде листовой мозаики, почти не затеняя друг друга.

На ветвях некоторых растений (например липа, кустарники) просветы между большими листьями заняты меньшими по размеру. У клёна например, лопасти одних листьев заходят в вырезы других. У прикорневых листьев одуванчика можно наблюдать то же явление, что и у клёна. Листовая мозаика — одно из приспособлений растения для лучшего использования света.

Обычно, в тенистых местах не встречаются растения, произрастающие на открытых солнечных участках. Такие растения, попадая на сильно затененный участок, погибают из-за нехватки солнечного света. Другие же растения могут развиваться только в тени; пересаженные, казалось бы, в лучшие условия освещения, они скоро погибают.

Образование крахмала в листьях на свету

В семенах растений имеется запас веществ, которыми питается развивающийся зародыш. Среди некоторых других веществ в семени содержится крахмал.

Крахмал — углевод, образуется в клетках зелёных растений в процессе фотосинтеза из двуокиси углерода(углекислый газ) и воды. Крахмал — вещество белого цвета, нерастворимое в холодной воде. В горячей набухает, превращаясь в клейстер. Резервное питательное вещество; откладывается в плодах (напр., зерновка хлебных злаков), в подземных частях стеблей растений (в клубнях картофеля и др.), откуда его и получают. Крахмал играет большую роль в питании человека и животных, являясь основным углеводом пищи.

Мы уже знаем, что в клетках листа имеются хлоропласты, содержащие хлорофилл. В хлоропластах образуется сахар, затем крахмал. Сахар образуется только в хлоропластах листьев и только на свету. Эти вещества образуются в процессе фотосинтеза.

Фотоси́нтез — процесс углеродного питания зелёных растений, осуществляемый при помощи световой энергии, поглощаемой хлорофиллом. В результате фотосинтеза растения из углекислоты и воды синтеризуют (химический си́нтез — получение сложных веществ из простых, с помощью химических реакций) богатые энергией органические вещества. эти вещества служат пищей для всех других организмов и обеспечивают существование на Земле всего органического мира. В результате фотосинтетической деятельности растений в прошлые геологицеские эпохи в недрах и на поверхности Земли накопились громадные запасы восстановленного углерода и органических продуктов в виде каменного угля, нефти, горючих газов, сланцев, торфа, а атмосфера обогатилась кислородом. [Пр. 1]

Поглощение листьями на свету углекислого газа и выделение кислорода

Итак, в хлоропластах листьев зелёных растений образуется сахар, а потом крахмал. Этот процесс называется фотосинтезом.

Органическое вещество — сахар, образуется в зеленых частях растения, в листьях и только на свету. Он появляется в хлоропластах, то есть в пластидах с хлорофиллом, если в окружающем растение воздухе присутствует углекислый газ. Для образования сахара нужны: углекислый газ (поступающий их окружающей атмосферы внутрь листа через устьица) и вода, которую поглощают корни из почвы; затем сахар превращается в крахмал.

Не во всех клетках листа образуется крахмал. В структуре листовой пластинки бывают клетки, которые не имеют хлоропластов. Эти клетки обычно отчётливо видны. Герань пёстролистная имеет как раз такие листья. Её назвали «пестролистной» из-за белых участков на пластинке листа, не имеющих хлорофилла (по краю пластинки листа проходит белая каемка). Как мы уже знаем, сахар (который потом превращается в крахмал) может образовываться только в хлоропластах (и только на свету).

Для того, чтобы из листьев попасть в другие части растения, крахмал, под действием особых веществ снова преобразуется в сахар и оттекает из листьев в другие органы растения. Там сахар может вновь превратиться в крахмал.

Дыхание листа

Растения образуют органические вещества из неорганических только на свету. Эти вещества используются растениями для питания. Но растения не только питаются. Они дышат, как все живые существа. Так же как и животные, растения дышат кислородом и выделяют углекислый газ.

Дыха́ние — процесс окисления органических веществ у большинства животных и растительных организмов, являющийся основным источником необходимой для их жизни энергии; внешнее проявление дыхания — обмен газов с окружающей атмосферой, т. е. поглощение из неё кислорода и выделение в неё углекислоты. У одноклеточных животных и низших растений обмен газов при дыхании совершается путём их диффузии через поверхность клеток. У высших растений газообмену способствует многочисленные межклетники, пронизывающие всё их тело. Межклетники листьев и молодых стеблей сообщаются с атмосферой через устьица, межклетники одревесневших ветвей — через чечевички.

Чечеви́чки — небольшие отверстия в коре древесных растений; заполнены более или менее рыхло лежащими клетками и служат для газообмена.

На свету в растении протекают два противоположных процесса. Один процесс — фотосинтез, другой — дыхание. Углекислый газ растениям нужен для того, чтобы перерабатывать неорганические вещества в органические. Кислород же, нужен для дыхания.

Вместе с углекислым газом (при фотосинтезе) растения на свету поглощают из окружающего воздуха и кислород, необходимый растениям для дыхания, но в гораздо меньших количествах, чем при дыхании.

Дыхание в живых клетках растения происходит непрерывно. Растению, как и животным, дыхание жизненно необходимо.

Испарение воды растениями

Транспира́ция (от лат. trans и лат. spiro — дышу, выдыхаю) — процесс испарения воды растением. Вода испаряется с поверхности листьев через клеточные стенки эпидермальных клеток и покровные слои (кутикулярная транспирация) и через устьица (устьичная транспирация). Особенно много воды испаряют молодые листья.

Испарение спасает растение от перегрева. Температура сильно транспирирующего (испаряющего) листа может быть примерно на 7 С° ниже температуры нетранспирирующего (неиспаряющего) завядшего листа.

Вода испаряется растениями, в основном, через устьица. Водяной пар внутри листа проходит к устьицам по межклетникам. Это называется устьичная транспирация(устьичное испарение).

Устьичная транспирация

Устьица играют важную роль в газообмене между листом и атмосферой, так как являются основным путем для водяного пара, углекислого газа и кислорода. Устьица находятся на обеих сторонах листа. Есть виды растений, у которых устьица располагаются только на нижней стороне листа. В среднем число устьиц колеблется от 50 до 500 на 1 мм². Транспирация через устьица идет почти с такой же скоростью, как и с поверхности чистой воды. Но количество испаряемой воды регулируется открыванием и закрыванием устьиц.

Кутикулярная транспирация

Снаружи листья имеют однослойный эпидермис, внешние стенки клеток которого покрыты кутикулой и воском, образующие эффективный барьер на пути движения воды. На поверхности листьев часто развиты волоски, которые также влияют на водный режим листа, так как снижают скорость движения воздуха над его поверхностью и рассеивают свет и тем самым уменьшают потери воды за счет транспирации.

Интенсивность кутикулярной транспирации варьирует у разных видов растений. У молодых листьев с тонкой кутикулой она может составлять около половины всей транспирации. У зрелых листьев с более мощной кутикулой кутикулярная транспирация равна 1 /10 общей транспирации. В стареющих листьях из-за повреждения кутикулы она может возрастать. Таким образом, кутикулярная транспирация регулируется главным образом толщиной и целостностью кутикулы и других защитных покровных слоев на поверхности листьев.

Разные растения испаряют разные количества воды. Это зависит от строения и размера их листьев. Кукуруза например, за сутки испаряет

800 г воды (немного меньше литра), капуста

1 л, а береза — больше 60 л воды. Одно и то же растение при определённых условиях испаряет разное количество воды. Растения находящиеся в тени испаряют воды меньше, чем на свету. При сильном сухом ветре испарение идёт сильнее, чем в тихую погоду.

Если растению достаточно воды, то его устьица открыты и днём, и ночью. У некоторых растений днём устьица открыты, а на ночь закрываются. Если воды недостаточно, то устьица таких растений закрыты даже днём и выделение водяного пара прекращается. Когда у растения становится достаточно воды, то устьица снова открываются.

Источник