- Виды познавательной деятельности

- Познавательная деятельность — что это такое

- Чувственное и рациональное познание

- Какие виды познавательной деятельности существуют

- Познавательная деятельность — цели, формы и виды

- Определение и основные понятия

- Задачи и мотивы

- Разновидности познания

- Научно-познавательная форма

Виды познавательной деятельности

от admin 09.05.2019, 10:39 8.2к Просмотры

Познавательная деятельность представляет один из главнейших путей овладения знаниями, составляя основу его высших психических процессов. К тому же она играет значительную роль в развитии личности человека, делая возможным его обучение, формирование навыков и усвоение нового опыта.

Познавательная деятельность — что это такое

Познавательная деятельность – это процесс усвоения и совершенствования знаний, их непрерывное преумножение и развитие.

Это вид деятельности присущ только человеку, и относится к высшей форме психического познания. Он представляет собой симбиоз сенсорного восприятия, теоретического осознания и практических действий. Сопровождая все виды деятельности, он только в момент обучения приобретает чёткую ярко выраженную форму и становится осознанным.

Основой познавательной деятельности является процесс познания, как психической обработки и опосредования информации, обеспечивающий получение и накопление знаний.

Процесс познания — один из трёх составляющих человеческое сознание процессов наряду с переживанием и отражением. Он реализуется с помощью таких психических процессов как:

Для его осуществления необходимы следующие составляющие:

- объект (информация, знания);

- субъект (получающий знания — познающий);

- причинно-следственная связь между субъектом и объектом (почему необходимо эти знания усвоить).

Результат такого воздействия — полученные знания как четвёртая составляющая этого процесса. Знания могут быть истинными или ошибочными, но они всё равно являются результатом познания.

Чувственное и рациональное познание

В момент усвоения знаний каждый человек пользуется определённой структурой, одинаковой у всех людей. Она основана на органах чувств, как структурных элементах познавательных способностей, идентично задействующихся, диктуя общие законы познания.

Познание каждого человека включает в себя 2 ступени:

- чувственную (эмпирическую) – рассматривающую ощущения, восприятия и представления как основную форму подлинного постижения. Это тот случай, когда человек сам понимает происходящее;

- рациональную — считающую разум опорой, источником и основным мерилом достоверности и безошибочности человеческих стремлений. В этой ситуации человек не только понимает, но и в состоянии объяснить и даже доказать понимаемое другому.

Чувственное познание включает в себя три разноуровневые формы устанавливающиеся от низшей к более высшей:

Ощущения — первичные сведения, о предметах получаемые с помощью анализаторов, они же самые примитивные и не отражающие целостность объекта:

Восприятие — это уже совокупность нескольких ощущений и более сложная форма чувственного освоения. Отрывочные ощущения сливаются в целостно определяемый образ. Возникает отделение одного объекта от другого. Посредством восприятия осуществляется адекватное опознание предмета и соотношение его образов.

Представление — переходное звено между чувственным и рациональным постижением, вмещающее чувственные и рациональные элементы изучения. Его специфической чертой является отделение образа от предмета: возможность представлять предмет в его отсутствие. Возможность мысленно оперировать предметом без непосредственного контакта с ним. Другими словами: использовать воображение и фантазии в отношении объекта.

Предпосылками рациональности являются:

- отделение мысли от предмета;

- мышление как завершение процесса обобщения, формирование абстрактных понятий: материи, массы, времени, пространства.

Рациональное познание как процесс мышления включает 3 формы одноуровневого порядка:

- понятие;

- суждение;

- умозаключение.

Однако такой процесс неосуществим без таких специфических приёмов абстрактно-логического мышления, как:

Благодаря им и выстраиваются выводы. Сравнивая, анализируя и синтезируя полученные данные, человек формирует свои умозаключения. Сравнение – основной метод мыслительной деятельности.

Обе ступени находятся органичном единстве, взаимосвязи и взаимопроникновении переходя одна в другую подобно диффузному явлению. Система анализаторов человека, как ступень чувственного освоения создана для восприятия ощущений, а рациональное мышление, — для формирования выводов на основании полученной информации. Это позволяет получать наиболее объективные выводы на постоянном следовании к основной цели познания — поиску истины.

Какие виды познавательной деятельности существуют

В зависимости от средств изучения и самого объекта изучения наука выделяет четыре основных вида познавательной деятельности:

Обыденное познание (оно же обыденно-практическое) – это первичный вид познавательной деятельности, предоставляющий наибольшее количество знаний об окружающем мире и составляющий базу для возникновения остальных видов.

Оно может иметь, как осознанный, так бессознательный (спонтанный) путь реализации. Его основой является собственный повседневный опыт человека, получаемый в результате разного рода деятельности, а также обмен им и обобщение своего и чужого опыта. Для поиска истины используется практическая деятельность, на основании результатов которой и формируются выводы.

Обыденное познание занимается единичным постижением объекта с выделением только ему присущих свойств, позволяющих отличаться ему от других объектов.

Научное познание — изучает общие свойства предметов и явлений и общие законы их взаимодействия. Единичные категории, заменяются общими и свойства единичных объектов осознаются как общие, присущие всей группе.

Доминантой научного познания является логическое мышление и сделанные на его основании выводы.

Существуют 2 уровня научного познания:

- эмпирический (практический) – постижение, основанное на сенсорных анализаторах и данных измерительных приборов;

- теоретический — отталкивается от рациональных подходов и логических умозаключений.

Им соответствуют методы, применяемые в зависимости от уровня. Теоретические методы базируются на эмпирических фактах, что определяет их единство и взаимодополнение.

Художественное познание – представляет приёмы как обыденного познания, отражая действительность через единичные художественные образы, так и научного, обобщая отображаемые объекты. Проявляется через искусство и его предметы.

Основной проблемой художественного познания является поиск единичного, отражающего общее в наиболее полном объёме. Оно занимается как самопознанием, так и изучением мира.

Существенной особенностью такого вида постижения истины является одиночность восприятия творцом отображаемой ситуации. Однако, несмотря на своеобразный «художественный язык» передачи информации, то общее, что представлено в произведениях, может дать иногда больше знаний, чем исследования научных деятелей.

Религиозное познание — главнейшим понятием является Бог, как сверхъестественное явление. Он кладезь и носитель окончательной истины, которую можно постичь только с помощью божественного откровения, которое может быть как результатом долгого самоотречения и самопознания, так и божьей благодатью.

Целью религиозного познания является не открытие окончательных истин, а духовное преображение человека на пути к ним, его путь к вере. Поэтому большое внимание уделяется нравственным проблемам человечества.

Каждый из видов познавательной деятельности предлагает своё специфическое знание об окружающем мире, имеет собственное толкование истины и собственный способ её поиска. Именно благодаря такому разнообразию картина мира предстаёт перед человеком наиболее полной и объективной.

Источник

Познавательная деятельность — цели, формы и виды

Определение и основные понятия

Развитие индивидуальности у человека происходит через познание. Оно помогает освоить новые знания, навыки и умения, которые необходимы для жизни в обществе и мире в целом.

Познавательная деятельность определяется в обществознании как активное изучение индивидом окружающей среды. В этом процессе человек получает новую информацию, узнаёт о законах мира и учится не только взаимодействовать с ним, но и влиять на него.

Проблемами познавательной активности занимается гносеология. Процесс познания субъектом определённого объекта, на который направлено познание, можно объяснить кратко в две ступени:

- Чувственный (опытный). Включает ощущения (цвет, звук, запах и т. д. ), которые в совокупности помогают составить целостный образ изучаемого предмета и оставить его в памяти на основе восприятия.

- Рациональный (логический). Абстрактное мышление подразумевает понятие, отражающее признаки объекта и связи между ними. На основе мыслей и суждений по законам логики формируется умозаключение.

Эти уровни находятся в единстве, дополняя и сменяя друг друга. Чувственное восприятие и мышление, которые лежат в основе познавательной функции, всегда сочетаются с практикой. Она происходит в любых социальных отношениях и видах деятельности. Её считают источником и целью познания, поскольку всё, что человек узнаёт, он применяет на практике. Познавательные задачи возникают в тот момент, когда человек сталкивается с проблемой в практической деятельности.

Однако за пределами общественного изучения мира бывают иные ситуации. К примеру, учёный может иметь только желание узнать о чём-то и не планировать применить полученные знания на практике.

Целью познания является достижение истины. Она должна быть объективной, поскольку не зависит от субъекта изучения, однако она субъективна по форме, так как не может существовать вне человеческого сознания.

Виды истины:

- Абсолютная. Не изменяется в процессе дальнейшего изучения.

- Относительная. Считается приблизительным знанием.

В процессе познания также используются такие формы мышления, как предвидение, интуиция и воображение. Они дают возможность предугадать будущее развитие предметов и явлений на основании имеющихся знаний.

Задачи и мотивы

Познавательная активность предполагает, что индивид должен осознавать используемые средства и методы целенаправленной деятельности. Познание может осуществляться индивидуальным субъектом или коллективной группой с определёнными способами коммуникации.

При осуществлении познавательной функции решаются следующие задачи:

- Создание условий для познавательных возможностей индивида. Познание начинается с адаптации заданий и форм деятельности, предоставления свободы выбора и возможности групповой работы.

- Образование субъективного компонента. Формируются познавательные мотивы, развиваются эмоциональная и волевая сферы человека, а также его рефлексивные навыки.

- Формирование операционального компонента. Создаются условия для максимального расширения методов и опыта познания.

Значительную роль в познавательной активности отводят факторам, которые на неё влияют. Их необходимо выявлять, чтобы обеспечить качественные преобразования познания.

В педагогике выделяют 5 уровней познавательного интереса, которые зависят от степени их выраженности:

- Субъектно-поисковый. Отличается реализованным возрастным потенциалом развития желания учащегося узнавать новое.

- Продуктивно-поисковый. Характеризуется неустойчивым и эпизодическим возникновением интереса, который поддерживают усилия взрослых.

- Инактивный (или репродуктивный). У индивида нет интереса к познанию из-за отсутствия творческого проявления. Сама поисковая деятельность поддерживается и исправляется взрослыми.

- Элементарный. Интерес ученика наблюдается лишь формально, однако отсутствует конкретизация и подчинение поставленной задаче.

Пятый уровень характеризуется полным отсутствием заинтересованности учащегося. В этом случае у ребёнка нет желания решать поставленные задачи, которые обычно становятся причинами, заставляющими индивида действовать.

Разновидности познания

Полученная информация создаёт ориентировочную основу поведения людей. Знания могут быть научными, художественными, житейскими и т. д. Их свойства зависят от вида познания:

- Обыденное. Позволяет получать знания об объектах мира и на их основе предвидеть результаты практического преобразования. У человека складывается образ окружающей действительности, порождённой эмпирическими условиями жизни людей и показывающей их потребности. Получение знаний проходит под воздействием производительной, политической и других форм деятельности в процессе общения и повседневной жизнедеятельности. К результатам такого познания относятся опыт, советы по труду и организации быта.

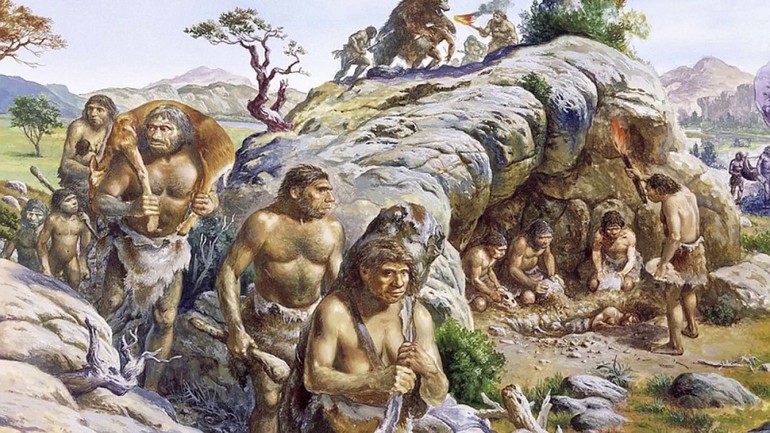

- Мифологическое. Характерно для первобытного общества. Познание считается дотеоретическим объяснением окружающей реальности, которая выстраивалась у людей с помощью чувственно-наглядных образов. Для первобытного общества сверхъестественные существа и герои считались реальными. Мифологический вид познавательной деятельности отличается олицетворением необъяснимых явлений в образах богов и идолопоклонством.

- Философское. Познание заключено в стремлении индивида выйти за пределы обычной действительности, чтобы найти фундаментальные основы бытия и место человека в мире. Философская познавательная деятельность строится на конкретных мировоззрениях. В процессе получения знаний человек также пытается представить, каким должно быть идеальное общество и условия для его развития.

- Религиозное. Во многих монотеистических религиях Бог выступает объектом познания, который также считается субъектом и личностью. Целью религиозной познавательной деятельности является не формирование представлений о совершенном существе, а спасение человека в самопознании через веру в божество.

- Художественное. Познание происходит через творческую деятельность, во время которой человеку предстают эстетические образы, отражающие реальный мир. Познавать окружающую действительность можно через живопись, архитектуру, литературу, театр, кино. Искусство способствует нравственному и творческому воспитанию.

Особым типом познания выступает самопознание. Человек осмысливает собственные психические и физические свойства. В этом ему помогают самоанализ, формирование своей личности и сравнение себя с окружающими.

Научно-познавательная форма

Научное познание заключается в необходимости получения достоверного знания, которое направлено на отражение закономерностей реальной жизни. Оно основано на логике, рациональных подходах и выводах.

Научное познание связано с описанием, объяснением и предсказанием различных явлений окружающего мира. Оно помогает регулировать человеческую деятельность. На ранних этапах развития социума объектная и предметная стороны практики рассматривались как единое целое. Люди первобытного общества сравнивали явления природы с силами человека, а её процессы — с их действиями. Только в процессе эволюции познание позволило исключить эти факторы из предметных связей. Способствовало этому развитие практической деятельности.

Чтобы выявить законы, в соответствии с которыми развиваются и изменяются объекты и явления, люди обращаются к естественным, техническим и общественным наукам. Последняя группа исследует изменения социальных объектов и их отношения. Наука ориентирована на изучение объектов и субъектов по отдельности. Именно эта особенность отличает научное познание от других форм.

Процесс научно-познавательной деятельности обусловлен свойствами изучаемых объектов и различными социально-культурными факторами. С помощью науки люди могут исследовать любые феномены жизни: культуру, психику, деятельность. Однако все эти явления изучаются как предметы, подчиняющиеся определённым законам. Именно ракурс предметности выражает отсутствие границ в научно-познавательной активности. Но в то же время она не всегда способна найти ответы в процессе изучения объектов и заменить остальные формы познания.

Научно-познавательная деятельность не ограничивается способами изучения предметов и явлений, существующими на современном этапе развития социума. Наука должна предвидеть возможные изменения имеющихся объектов, а также те, которые могут возникнуть в будущем и стать незаменимыми для общества.

Изучение окружающего мира формирует у каждого индивида определённый стиль познания. Познавательная деятельность имеет важное значение в решении разных проблем в интеллектуальном, эмоционально-волевом и деятельностном развитии как ребёнка, так и взрослого. Поэтому человеку необходимо уделять достаточно внимания этому процессу не только в учебный период, но и в течение всей жизни.

Источник