Основные подходы к изучению личности

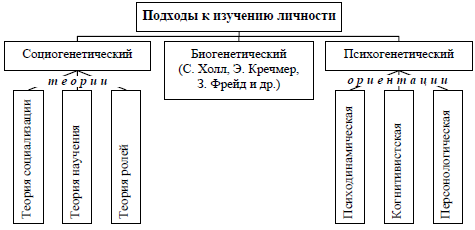

В психологической науке существуют различные подходы к изучению личности. Наибольшее распространение в зарубежной психологии получили три теории, а именно: биогенетическая, социогенетическая, психогенетическая.

Биогенетическая теория ставит в основу развития личности биологические процессы созревания организма. Американский психолог начала XX века С. Холл главным законом развития считал биогенетический «закон рекапитуляции», согласно которому индивидуальное развитие, онтогенез, повторяет основные стадии филогенеза. В типологических классификациях, разработанных в XX веке Э. Креймером (1925), У. Шелдоном (1954), была сделана попытка связать характер человека с его физической конституцией. Особенно ярко биологизм выступает в трактовке личности 3. Фрейдом. Согласно его учению, все поведение личности обусловлено бессознательными биологическими влечениями или инстинктами. Развитие личности происходит благодаря адаптации биологической природы к жизни в обществе, выработки у нее защитных механизмов и согласованных со «Сверх-Я» способов удовлетворения потребностей.

Социогенетические теории объясняют особенности личности, исходя из структуры общества, способов социализации, взаимоотношений с окружающей средой. Так, согласно теории социализации, человек, рождаясь биологической особью, становится личностью лишь благодаря воздействию социальных условий жизни. По мнению бихевиористов (Э. Торндайк, Б. Скинер), личность скорее является результатом взаимодействий человека с окружением, приводящих к вознаграждению или наказанию. Согласно теории социального научения, личность формируется в процессе межличностного взаимодействия. Более популярной на Западе является теория ролей. Она исходит из того, что общество предлагает каждому человеку набор устойчивых способов поведения (ролей), определяемых его статусом. Эти роли накладывают отпечаток на характер поведения личности, ее отношения с другими людьми.

Психогенетический подход не отрицает значения ни биологии, ни среды, но на первый план выдвигает развитие собственно психических процессов. В нем можно выделить три течения.

Концепции, объясняющие поведение личности главным образом через эмоции, влечения и другие внерациональные компоненты психики, называют психодинамическими (Э. Эриксон и другие).

Концепции, отдающие предпочтение развитию познавательных сторон интеллекта, называют когнитивистскими (Ж. Пиаже, Дж. Келли). Когнитивный подход стремится показать, что формирование личности определяется тем, какую роль при восприятии внешних событий она отводит контролю над ними.

Концепции, в центре внимания которых стоит развитие личности в целом, называются персонологическими (Э. Шпрангер, А. Маслоу). Они подчеркивают, что в основе природы человека лежит склонность к самореализации или стремление к самовыражению на протяжении всей жизни через совершаемые им выборы.

Отечественная психология изучения личности опирается на культурно-историческую концепцию Л.С. Выготского и теорию деятельности А. Н. Леонтьева.

Л. С. Выготский объясняет личность с точки зрения культурно-исторического развития человечества: «Личность есть понятие социальное, оно охватывает надприродное, историческое в человеке. Она не рождена, но возникает в результате культурного развития, поэтому личность есть понятие историческое».

Возникновение личности как системного качества обусловлено тем, что индивид в совместной деятельности с другими изменяет мир и посредством этих изменений преобразует и себя (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн). Личность рассматривается в единстве индивида и условий социальной среды (Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев).

Личность — относительно поздний продукт общественно-исторического и онтогенетического развития человека. Реальным базисом личности является совокупность общественных отношений к миру, тех отношений, которые реализуются в деятельности, точнее, в совокупности многообразных деятельностей. Становление личности — это становление единой системы личностных смыслов.

Личность как субъект межличностных отношений рассматривается в единстве трех сторон:

1) как относительно устойчивая совокупность интраиндивидных ее качеств: индивидуальности, мотивов, направленности (Л. И. Божович), структуры характера, особенностей темперамента, способностей (Б. М. Теплов, В. Д. Небылицин, В. С. Мерлин);

2) как включенность индивида в пространство межиндивидных связей, где взаимодействия и взаимоотношения, возникающие в группе, воспринимаются через конкретного ее участника, то есть личность как носителя этих взаимоотношений. Личностное выступает как групповое, групповое как личностное (В. А. Петровский);

3) как «идеальная представленность» личности в жизнедеятельности других людей, в том числе за пределами их наличного взаимодействия, как результат активно осуществляемых ею смысловых преобразований интеллектуальной и аффективно-потребностной сфер личности других людей (В. А. Петровский).

Современная психология считает, что личность биосоциальна. Биологические предпосылки (тип нервной системы, половые особенности, задатки и т. п.) определяют предрасположенность развития человека. Огромное влияние на личность оказывают среда, воспитание и обучение ребенка, способы социализации. Важное значение имеет активность самой личности, которая обеспечивает взаимодействие с окружающим миром, стимулирует участие личности в деятельности. Таким образом, личность — не просто результат биологического созревания или отпечаток специфических условий жизни, но и субъект активного взаимодействия со средой, в процессе которого индивид приобретает личностные черты.

Источник

Общество предлагает человеку набор устойчивых способов поведения определяемых его статусом теория

Понимание природы индивидуальности тесно связано с выяснением роли биологического и социального фактора в развитии личности человека. В понимании сущности вопроса имеются разные подходы (рис. 22).

Биогенетические концепции. Представители этого разряда теорий личности считают, что ведущая роль принадлежит биологическим процессам созревания организма, что основные психические свойства как бы заложены в самой природе человека, определяющей его жизненную судьбу. Так, американский психолог начала XX века С. Холл главным законом развития считал «закон рекапитуляции», согласно которому индивидуальное развитие повторяет стадии развития человеческого общества: охота и т.д. Другой вариант биогенетической концепции разрабатывался представителями немецкой «конституционной психологии». Так, Э. Кречмер, разрабатывая проблемы типологии личности на основе типа телосложения, считал, что между физическим типом человека и особенностями его развития должна существовать какая-то однозначная связь. Особенно ярко биологизм выступает в трактовке личности З. Фрейдом. Согласно его учению, все поведение личности обусловлено бессознательными биологическими влечениями и инстинктами, в первую очередь сексуальными.

Рис. 22. Основные подходы к изучению личности в зарубежной психологии

Социогенетические концепции. Социогенетические теории стараются объяснить особенности личности, исходя из структуры общества, способов социализации, взаимоотношений с окружающими людьми. Так, согласно теории социализации, человек, рождаясь биологической особью, становится личностью лишь благодаря воздействию социальных условий жизни. Другой концепцией этого ряда служит так называемая теория научения (бихевиоризм). Согласно ей, жизнь личности, её отношения есть результат подкрепляемого научения, усвоения суммы знаний и навыков (Э. Торндайк, Б. Скиннер и др.). Более популярной на Западе является теория ролей. Она исходит из того, что общество предлагает каждому человеку набор устойчивых способов поведения (ролей), определяемых его статусом. Эти роли накладывают отпечаток на характер поведения личности, её отношения с другими людьми. Одним из направлений в разработке психологии личности является теория поля, предложенная американским психологом немецкого происхождения К. Левиным. Согласно этой концепции, поведение индивида управляется психологическими силами (стремлениями, намерениями и т.п.), имеющими направленность, величину и точку приложения в поле «жизненного пространства». В итоге каждая из этих теорий объясняет социальное поведение человека, исходя из замкнутых в себе свойств среды, к которым человек вынужден как-то приспосабливаться. При этом совсем не учитываются объективные, общественно-исторические условия жизни человека.

Психогенетические концепции. Психогенетический подход не отрицает ни биологии, ни среды, но на первый план выдвигает развитие собственно психических процессов. В нем можно выделить три течения. Концепции, объясняющие поведение главным образом через эмоции, влечения и другие внерациональные компоненты психики, называют психодинамическими (американский психолог Э. Эриксон и др.). Концепции, отдающие предпочтение развитию познавательных сторон интеллекта, называют когнитивистскими (Ж. Пиаже, Дж. Келли и др.). Концепции, в центре внимания которых стоит развитие личности в целом, называют персонологическими (Э. Шпрангер, К. Бюллер, А. Маслоу и др.).

Современная психология считает, что личность биосоциальна. Вся психическая деятельность личности определяется единством общих факторов, взаимодополняющих и определяющих друг друга. Биологические предпосылки (тип нервной системы, половые особенности и т.п.), безусловно, определяют некоторую предрасположенность к чему-либо, но, конечно, они не определяют потолка развития личности. Огромное влияние на личность оказывает социальная среда. Важное значение имеет передача от поколения к поколению опыта. Поэтому биологическое в структуре личности необходимо рассматривать как социально обусловленное. Наряду с биологическими и социальными факторами чрезвычайно важное значение имеет активность личности. Именно активность обеспечивает взаимодействие с окружающим миром, приспособление к окружающей среде и ее изменение, стимулирует участие личности в жизни и деятельности.

Таким образом, личность — не просто результат биологического созревания организма или отпечаток специфических условий жизни, но и субъект активного взаимодействия со средой, в процессе которого индивид постепенно приобретает личностные черты. Иными словами, личность — это уровень развития, достигаемый не каждым индивидом. Мера этого развития — воплощение в личности «надличностных», общественно-исторических потребностей развития человечества.

Источник

Основные подходы к изучению личности

В зарубежной психологии

В зарубежной психологии существуют разные подходы к пониманию и происхождению личности (рис. 22).

|

Рис. 22. Основные подходы к изучению личности

в зарубежной психологии

Социогенетический подход. В рамках данного подхода особенности личности объясняются исходя из структуры общества, способов социализации, взаимоотношений с другими людьми.

Так, согласно теории социализации человек, рождаясь биологической особью, становится личностью лишь благодаря воздействию социальных условий жизни.

Другой концепцией этого ряда служит так называемая теория научения. Согласно ей жизнь личности, ее отношения есть результат подкрепляемого научения, усвоения суммы знаний и навыков (Б. Скиннер, Э. Торндайк и др.).

Более популярной является теория ролей, которая исходит из того, что общество предлагает каждому человеку набор устойчивых способов поведения (ролей), определяемых его статусом, накладывающих отпечаток на характер поведения личности, ее отношения с другими людьми.

Биогенетический подход.Ведущая роль отводится биологическим процессам созревания организма, так как основные психические свойства человека заложены в самой его природе.

Так, С. Холл главным законом развития считал «закон рекапитуляции», согласно которому индивидуальное развитие, онтогенез, повторяет главные стадии филогенеза (собирательство, охота и т.д.).

Другой вариант биогенетического подхода разрабатывался представителями «конституционной психологии». Э. Кречмер, исследуя проблемы типологии личности на основе типа телосложения, считал, что между физическим типом человека и особенностями его развития должна существовать однозначная связь.

Особенно ярко биологизм выступает в трактовке З. Фрейда, который считал, что поведение личности обусловлено бессознательными биологическими влечениями, или инстинктами, в первую очередь сексуальными.

Психогенетический подход.Не отрицает значение ни биологии, ни среды, но на первый план выдвигает развитие собственно психических процессов.

В рамках этого подхода представители психодинамической ориентации объясняют поведение личности главным образом через эмоции, влечения и другие внерациональные компоненты психики (Э. Эриксон и др.).

Представители когнитивистской ориентации отдают предпочтение развитию интеллектуально-познавательной сферы психики личности (Ж. Пиаже, Дж. Келли и др.).

Ученые, стоящие на позициях персонологической ориентации,акцентируют внимание на развитии личности в целом (Э. Шпрангер, К. Бюлер, А. Маслоу и др.) [22].

Подходы к изучению личности

В отечественной психологии

В отечественной психологии подходы к пониманию личности и ее развития связаны с именами ученых, которые занимались данной проблемой.

Подход Б.Г. Ананьева. Автор рассматривает человека, личность в единстве четырех сторон: как биологический вид, как индивида в онтогенезе, как личность, как часть человечества.

Подход К.А. Абульхановой.Личность рассматривается как субъект жизненного пути и субъект деятельности. В основе ее становления лежит развитие таких качеств, как активность, способность к организации времени, социальное мышление.

Подход А.Н. Леонтьева и А.В. Петровского.Согласно этому подходу личность выступает как целостная система внутренних условий, через которые преломляются все внешние воздействия, в силу чего в личности можно выделять компоненты разной меры общности и устойчивости.

Подход В.В. Мясищева.Автор рассматривает ядро личности как систему ее отношений к внешнему миру и самому себе, которая формируется под воздействием отражения сознанием человека окружающей действительности, являясь одной из форм отражения.

Подход К.К. Платонова.Согласно ему личность имеет динамическую функциональную структуру, элементами которой являются направленность, опыт, особенности психических процессов, биопсихические свойства.

Подход Д.Н. Узнадзе. Автор рассматривает личность как целостное и духовное образование. Мотивы и поступки личности могут носить и неосознанный характер.

Подход Д.И. Фельдштейна.Согласно этому подходу в онтогенезе личность развивается поуровнево, проходя различные этапы социальной зрелости[23].

Структура личности

Основу личности составляет ее структура, т.е. относительно устойчивая связь и взаимодействие всех сторон личности как целостного образования.

В современной психологии существует несколько точек зрения на внутреннее строение личности. Наиболее известной является динамическая функциональная психологическая структура личности К.К. Платонова (рис. 23)[24].

|

Рис. 23. Иерархическая структура личности

(по К.К. Платонову)

Направленность. Черты личности, входящие в эту подструктуру, не имеют непосредственно врожденных задатков, а отражают индивидуально преломленное групповое общественное сознание. Данная подструктура формируется путем воспитания и включает в себя убеждения, мировоззрения, стремления, интересы, идеалы, желания. В этих формах направленности личности проявляются и отношения, и моральные качества личности, и различные виды потребностей.

Социальный опыт. Эта подструктура объединяет знания, навыки, умения, привычки, приобретенные на основе личного опыта путем обучения, но уже с заметным влиянием и биологически, и даже генетически обусловленных свойств личности.

Индивидуальные особенности психических процессов. Данная подструктура объединяет индивидуальные особенности отдельных психических процессов, или психических функций: памяти, ощущений, восприятия, мышления, эмоций, чувств, воли, которые формируются в процессе социальной жизни. Процесс формирования и развития индивидуальных особенностей психических процессов осуществляется путем упражнений.

Биопсихические свойства. Это биологически обусловленная подструктура объединяет типологические свойства личности, ее половые, возрастные особенности и патологические изменения, которые в значительной степени зависят от физиологических морфологических особенностей мозга. Процесс формирования этой подструктуры осуществляется путем тренировки.

Источник