- Тема 1. Социальное взаимодействие и общественные отношения

- Способы взаимодействия и формы объединения людей: примеры

- Подсистемы

- Общность

- Виды общностей

- Массовые общности

- Социальная группа

- Ключевые признаки групп

- Социальные институты

- Характерные черты институтов

- Разновидности институтов

- Социальная организация

- Способы взаимодействия

Тема 1. Социальное взаимодействие и общественные отношения

В повседневной жизни люди связаны между собой и обществом множеством невидимых нитей: они взаимодействуют друг с другом по личным, учебным, экономическим, политическим, правовым и другим вопросам.

На основе непосредственных контактов между людьми формируются социальные связи.

Социальная связь – это совокупность зависимостей между людьми, реализованных через социальные действия, их взаимные отношения, которые объединяют людей в социальные общности. Структура социальной связи выглядит следующим образом: субъекты связи (двое и более людей); предмет связи (по поводу чего она осуществляется); механизм регулирования взаимоотношений.

Виды социальных связей

– Социальные контакты – простые, элементарные связи между отдельными индивидами.

– Социальные действия – действия, которые ориентированы на других индивидов и рациональны, т. е. осмыслены и преследуют определенную цель.

– Социальные взаимодействия – систематические, достаточно регулярные, взаимообусловленные действия субъектов, направленные друг на друга.

– Социальные отношения – отношения между людьми (или группами людей), осуществляющиеся в соответствии с законами социальной организации общества.

Контакты между людьми могут быть единичными (например, поездка в автобусе с другими пассажирами) и регулярными (например, ежедневная встреча с соседом по подъезду). Социальные контакты характеризуются, как правило, отсутствием глубины в отношениях между субъектами: партнер по контакту может быть легко заменен другим человеком. Социальный контакт – это первый шаг к установлению социальных отношений, скорее соучастие, но еще не взаимодействие. Социальные связи возникают в том случае, если контакт вызывает взаимную заинтересованность. Многообразие этих связей составляет структуру социальных отношений.

Социальные действия следуют сразу за контактами в том случае, если индивид желает продолжать социальные связи.

Немецкий социолог, философ, историк М. Вебер предложил следующую классификацию социальных действий.

Типы социального действия

– Целерациональное – действие, предполагающее ясное осознание цели, соотнесенной с рационально осмысленными средствами ее достижения.

– Ценностно-рациональное – действие, ориентированное на определенные ценности (этические, религиозные, эстетические и т. д.), принятые индивидом.

– Традиционное – действие, формируемое на основе подражания определенным образцам поведения, закрепленным в культурной традиции и не подлежащим критике.

– Аффективное – действие, главной характеристикой которого является определенное эмоциональное состояние индивида.

Основной характеристикой социальных взаимодействий является глубокая и тесная координация действий партнеров.

Условия возникновения социального взаимодействия: наличие двух или более индивидов, обусловливающих поведение и переживания друг друга; совершение индивидами каких-то действий, влияющих на взаимные переживания и поступки; наличие проводников, передающих влияния и воздействия индивидов друг на друга; наличие общей основы для контактов, соприкосновения.

Выделяют следующие типы социального взаимодействия.

– экономическое (индивиды выступают как собственники и наемные работники, предприниматели);

– профессиональное (индивиды участвуют как водители, банкиры, профессора и т. д.);

– семейно-родственное (люди выступают в роли отцов, матерей, сыновей, бабушек и т. д.);

– демографическое (включает контакты между представителями различных полов, возрастов, национальностей и рас);

– религиозное (подразумевает контакты между представителями разных религий, одной религии, а также верующих и неверующих);

– территориально-поселенческое (столкновения, сотрудничество, конкуренция между местными и пришлыми, городскими и сельскими, временно и постоянно проживающими, эмигрантами, иммигрантами и мигрантами).

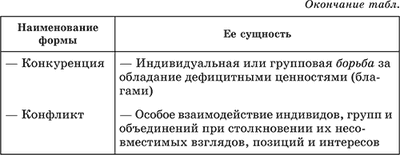

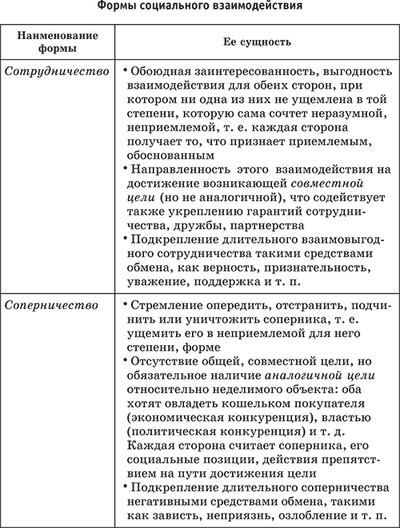

Принято различать две основные формы социального взаимодействия – сотрудничество и соперничество.

Когда взаимодействия превращаются в стабильную систему, то они становятся социальными отношениями.

Социальные отношения определяются природой самого общества, воспроизводят его, поддерживают социальный порядок. Социальные отношения складываются между группами людей.

В отличие от социального взаимодействия социальные отношения – это устойчивая система, ограниченная определенными нормами (может, даже и неформальными). В данной системе выделяют следующие элементы:

– субъекты – стороны, между которыми возникают отношения;

– объекты – то, по поводу чего возникают отношения;

– потребности – отношения между субъектами и объектами;

– интересы – отношения субъект-субъект;

– ценности – отношения между идеалами взаимодействующих субъектов.

Социальные отношения функционируют в рамках системы социальных институтов и регулируются механизмом социального контроля.

A1. Выберите правильный ответ. Верны ли следующие суждения о социальных отношениях?

А. Социальные отношения – это отношения национальных, демографических, классовых, профессионально-образовательных, социальных общностей.

Б. Социальные отношения – это политические и экономические отношения между социальными группами.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Источник

Способы взаимодействия и формы объединения людей: примеры

Под социумом в широком смысле следует понимать совокупность способов взаимодействия и форм объединения людей . Любое общество имеет внутреннюю структуру. В современном мире внутренне устройство социума довольно сложное. Связано это с многообразием вариантов взаимодействия людей и форм их объединения .

Подсистемы

Они выделяются в зависимости от форм объединения людей и их взаимодействия . Основными социальными подсистемами считаются: политическая, экономическая и духовная.

В зависимости от субъектов, участвующих во взаимодействии, выделяют профессиональную, семейную, классовую, поселенческую, демографическую форму объединения людей .

Существует также классификация подсистем по типу общественных связей. По этому признаку выделяют такие социальные формы объединения людей , как группы, общности, институты, организации. Эти подсистемы считаются важнейшими звеньями общественной системы. Целю этих форм объединения людей выступает удовлетворение потребностей при осуществлении скоординированных совместных действий.

Общность

Под ней следует понимать относительно устойчивую форму объединения людей . Она характеризуется наличием более-менее одинаковых черт образа и условий жизни индивидов, входящих в нее, массового сознания, единство норм, интересов, ценностей.

Общности не формируются людьми сознательно. Они складываются в процессе объективного социального развития. При этом различается основа этих форм объединения людей. Примеры этому можно привести следующие: производственный коллектив, социально-профессиональная группа, общественный класс. Эти подсистемы образованы людьми с общим производственным интересом. Существуют формы объединения людей , возникшие на этнической основе. К ним, к примеру, относят нации, народности. Еще одним критерием объединения является демографический фактор (пол, возраст).

Виды общностей

Существует следующая классификация этих форм объединения людей :

- Статистические. Они формируются для статистического анализа.

- Реальные. Эти общности выделяются по существующим в действительности признакам.

- Массовые. Эти формы объединения людей выделяются на основе различий в поведении. При этом отличия не являются фиксированными и зависят от ситуации.

К первым двум категориям можно отнести город. В статистическом плане общностью эта форма объединения людей будет с точки зрения регистрации по месту проживания. Если жители используют городскую инфраструктуру, то общность уже будет являться реальной. К третьей категории относят толпу и публику.

Массовые общности

Считается, что общество – это совокупность всех форм объединения людей . Между тем, если какая-то из форм отсутствует или периодически исчезает, социум не перестает быть таковым. Дело в том, что совокупность форм объединения людей – это подвижная система. Она может изменять свою структуру под влиянием разных факторов. Примером могут служить первые формы объединения людей – племена и их союзы. Под влиянием разных факторов начали возникать другие общности, а прежние – исчезать. Однако и в современном мире есть территории, на которых проживают племена.

Сегодня изменчивыми формами объединения считаются публика и толпа. Последняя представляет собой кратковременное скопление индивидов. Они собираются в одном месте и имеют общие интересы.

В толпе отсутствует групповая структура, предусматривающая распределение статусов и ролей индивидов. Нет в ней и единых привычек и норма поведения. Отсутствует в толпе опыт прежнего взаимодействия. Если интерес, объединивший людей в толпу, исчезает, она рассеивается.

Характерными чертами этой формы объединения являются: внушаемость, анонимность, подражание, физическое соприкосновение. В толпе индивиды взаимодействуют друг с другом не как знакомые или близкие люди, а как посторонние.

Публика – это духовная общность. В ней люди физически рассредоточены, однако между ними имеется духовная связь. Она формируется на основе единства мнений.

Как полагал Г. Тард, публика как форма объединения возникла в светских салонах 18 века. Подлинный же ее расцвет пришелся на период активного развития печатных СМИ. Благодаря газетам, а впоследствии телевидению и радио огромное количество людей может активно участвовать в культурной и политической жизни, выражать личное мнение по поводу тех или иных событий.

Социальная группа

Это понятие определяется по-разному. В широком смысле под ним понимают все общество на планете, т. е. все человечество. В узком смысле термин «социальная группа» используется для выделения в структуре общества относительно многочисленной совокупности людей. Они взаимодействуют друг с другом и ведут совместную деятельность для достижения общественных, коллективных и индивидуальных целей.

Если говорить простыми словами, социальной группой следует считать объединение людей, имеющих общие взгляды и связи друг с другом в сравнительно устойчивых моделях взаимодействия.

Ключевые признаки групп

По мнению Р. Мертона, отличительными чертами этих форм объединения являются:

Социальная группа характеризуется как объединение людей, вступающих в определенные социальные связи, осознающих свою принадлежность к этой группе и являющихся ее членами с точки зрения окружающих.

Такие совокупности индивидов отличаются большей устойчивостью, стабильностью, относительно высоким уровнем однородности, сплоченности. При этом они, как правило, входят в другие, более широкие социальные объединения как структурные их единицы.

Социальные институты

Они представляют собой сравнительно устойчивые формы объединения индивидов. Они формируются для организации общественной жизни, обеспечения связей и взаимоотношений в структуре общества.

Отличительным признаком социальных институтов считается четкое разграничение полномочий и функций субъектов, вступающих во взаимодействие. При этом действия индивидов слаженные. Кроме того, имеет место довольно жесткий контроль за взаимодействием субъектов.

Характерные черты институтов

Каждое такое объединение имеет:

- Более-менее четко сформулированные задачи и цели деятельности.

- Набор определенных ролей и статусов, которые предписываются субъектам.

- Комплекс санкций, посредством которых обеспечивается контроль поведения индивидов.

- Частные и конкретные функции. Они направлены на удовлетворение имеющихся потребностей.

По мнению отечественного социолога Фролова, социальным институтам присущи:

- Модели и установки поведения.

- Набор культурных символов. С их помощью формируется представление об институте.

- Культурные утилитарные черты.

- Кодексы поведения (письменные, устные).

- Идеология. Она представляет собой систему идей, согласно которой индивидам предписывается и обосновывается определенное отношение к тем или иным действиям.

У любого социального института выделяют формальную и содержательную стороны. В содержательном плане объединение рассматривается как система стандартов поведения индивидов-носителей статусов. В формальном смысле социальный институт представляет собой совокупность субъектов, наделенных материальными средствами для реализации определенной социальной функции.

Разновидности институтов

Классификация осуществляется в зависимости от задач, которые выполняет то или иное объединение. Основными считаются институты:

- Семьи и брака. В рамках этого объединения происходит воспроизведение новых индивидов, членов общества.

- Образования. В рамках этого института усваиваются накопленные знания и культурные ценности, которые впоследствии передаются следующим поколениям.

- Экономики. В его задачи входит обеспечение отдельных индивидов и всего общества, воспроизводства и распределения услуг и благ.

- Политические институты. Их функции связаны с установлением согласия между субъектами, группами, коллективами, контролем поведения индивидов с целью сохранения порядка, предупреждения и разрешения конфликтов.

- Культурные институты. Они обеспечивают сохранение накопленных духовных ценностей.

Социальная организация

Под ней понимают совокупность субъектов и их групп, объединенных для реализации каких-либо задач на основании разделения труда и обязанностей, а также иерархической структуры.

Организацию следует рассматривать в качестве инструмента решения общественных проблем, средства достижения личных или коллективных целей. В последнем случае возникает необходимость создания иерархической структуры и системы управления.

Любую организацию можно охарактеризовать по комплексу элементов. В их числе:

- Цель.

- Тип иерархии.

- Характер управления.

- Уровень формализации.

Целью считается образ результата, в достижении которого заинтересована организация. Эта модель может быть представлена в виде задания, ориентации, связанных с интересами субъектов. Бывают также системные цели, достижение которых обеспечивает существование и воспроизведение организации.

Иерархическая структура предполагает разделение ролей на 2 группы: наделяющие властью и ставящие субъекта в подчиненное положение. В иерархическом плане выделяют нецентрализованные и централизованные организации. В последних имеют место координация и интеграция усилий.

Система управления – комплекс мер, направленных на воздействие на индивида для побуждения его совершать поведенческие акты, в которых заинтересована социальная организация. При этом сам субъект может и не иметь заинтересованности в совершении таких действий. Основными средствами управления считаются стимулирование и задания (распоряжения).

Формализация взаимоотношений связана с формированием стандартных моделей поведения субъектов. Она выражается в документальном закреплении норм и правил. Формализация позволяет преодолеть организационные проблемы.

Способы взаимодействия

Формы объединения людей и их групп , как видно из приведенных выше сведений, многообразны. При этом в каждой совокупности индивидов устанавливаются характерные для них связи. Можно определить следующие основные способы взаимодействия субъектов:

- Кооперация. Она предполагает сотрудничество людей для решения общей проблемы.

- Конкуренция. Она представляет собой борьбу (групповую или индивидуальную) за обладание благами (дефицитными, как правило).

- Конфликт. Он представляет собой столкновение противоборствующих (конкурирующих) сторон. Конфликт может быть закрытым или открытым.

Взаимодействием в целом следует считать процесс воздействия индивидов и их объединений друг на друга. В нем каждое действие обуславливается и предыдущим действием и предполагаемым результатом со стороны других индивидов или групп.

В любом взаимодействии должно быть минимум 2 участника. Из этого следует, что взаимодействием можно считать разновидность действия, характерным признаком которого выступает направленность на другого субъекта или другое объединение.

Источник