- Приставочный способ образования слов. Примеры

- Приставка — словообразовательная морфема

- Как определить приставочный способ словообразования?

- Приставочный способ образования глаголов

- Приставочный способ образования существительных

- Приставочный способ образования прилагательных

- Префиксальный способ образования местоимений

- Приставочный способ и наречия

- Особенности приставочного способа образования слов

- Приставка — словообразовательная морфема

- Приставочный способ образования глаголов

- Приставочный способ образования существительных

- Приставочный способ образования прилагательных

- Префиксальный способ образования местоимений

- Приставочный способ и наречия

- Приставочный способ образования слов: примеры словообразования

- Классификация приставок

- Образование слов с помощью приставок

- Существительное

- Глагол

- Правописание

- Некоторые интересные случаи

Приставочный способ образования слов. Примеры

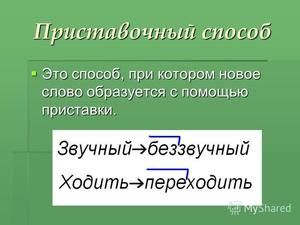

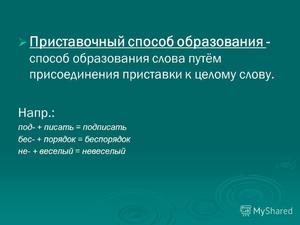

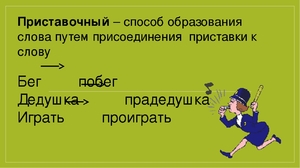

Приставочный способ образования — это создание слов той же части речи с помощью приставки (лететь — прилететь, владелец — совладелец). Приставочный способ является продуктивным морфологическим способом образования глаголов, существительных, прилагательных, наречий.

Морфологический способ образования слов активно пополняет лексический запас русского языка на базе непроизводных и производных слов с помощью разных морфем и их сочетаний. С точки зрения, какая морфема или их сочетание участвовали в появлении новой лексемы, различают ряд способов словообразования:

- приставочный, или префиксальный,

- суффиксальный,

- приставочно-суффиксальный,

- постфиксальный,

- приставочно-постфиксальный

Приставка — словообразовательная морфема

Приставочный, или префиксальный, способ образования слов состоит в том, что к производящей основе исходной лексемы присоединяется приставка, или префикс.

Лингвистический термин «префикс» (лат. praefixum <, prae — «впереди» , fixus — «прикрепленный») буквально значит «прикрепленный впереди».

Приставка — это значимая часть слова, которая находится перед корнем или другой приставкой и служит для образования новых слов.

Эта словообразующая морфема непосредственно присоединяется в начале производящей основы исходного слова.

Например, глагол «выучить» образован от однокоренного слова «учить» с помощью приставки:

Образуя новое слово, приставка вносит в него новый смысл или оттенок значения.

Сравним:

- бежать → убежать,

- бежать →прибежать,

- бежать → отбежать,

- бежать → сбежать,

- бежать → набежать и т. д.

Приставка изменяет лексическое значение исходного слова.

Сравним:

- ходить → выходить,

- ходить → входить.

Как определить приставочный способ словообразования?

Выполняя словообразовательный разбор, некоторые учащиеся, отметив в морфемном составе исследуемого слова наличие приставки, ошибочно считают, что оно образовано приставочным способом:

- лечение — излечение,

- стройка — перестройка,

Но это не всегда так. Приставка могла присоединиться к слову раньше, на предыдущей ступеньке словообразования. Понаблюдаем:

- лечить → излечить → излечение,

- строить → перестроить → перестройка.

Как видим, при наличии приставки в составе слов можно легко спутать приставочный и суффиксальный способ образования.

Чтобы этого не произошло, установим некоторые закономерности приставочного способа словообразования.

- При словообразовательном анализе слова с приставкой ищем к нему ближайшую однокоренную лексему с приставкой. Если такой нет, значит, производное слово образовано приставочным способом.

- Приставочный способ продуктивен в образовании слов одной и той же части речи. Отметим, что не происходит смены части речи производного слова, как это бывает при суффиксальном и других морфемных способах словообразования.

Рассмотрим подробнее, в образовании слов каких частей речи используется приставка.

Приставочный способ образования глаголов

В русском языке приставочный способ является наиболее продуктивным в образовании глаголов. От слов этой части речи с помощью различных приставок образуется множество глаголов.

Примеры:

- седлать → оседлать,

- знать → узнать,

- ждать → подождать,

- моргать → заморгать,

- чертить → начертить,

- кликнуть → воскликнуть,

- чувствовать → почувствовать,

- видеть → предвидеть,

- быть→ прибыть,

- звать → созвать.

Приставочный способ образования существительных

С помощью приставки образуются ряд существительных от однокоренных слов этой части речи.

Примеры:

- текст →подтекст,

- общество → сообщество,

- дедушка → прадедушка,

- звук → призвук,

- город → пригород,

- мрак → сумрак.

Множество существительных с противоположным значением образует приставка не-:

- друг → недруг (враг),

- правда → неправда (ложь),

- счастье → несчастье (горе),

- приятель → неприятель (противник),

- удача → неудача (провал).

Иноязычные приставки активно образуют новые слова:

- звук → ультразвук,

- агент →контрагент,

- компенсация →декомпенсация,

- ориентация → дезориентация,

- континент → субконтинент.

Приставочный способ образования прилагательных

Приставка, присоединяясь к производящей основе имен прилагательных, образует новое слово.

Примеры:

- громкий → сверхгромкий,

- удалый → разудалый:

- огромный → преогромный.

Смысловые приставки при- и пре- вносят в значение производных прилагательных дополнительные оттенки значения:

1. нахождение поблизости:

- полярный → приполярный,

- арктический →приарктический,

2. повышенная степень качества:

- злой → презлой,

- странный → престранный,

- толстый →претолстый.

Иноязычные приставки, присоединяясь к прилагательным, образуют новые слова:

- атлантический → трансатлантический,

- тропический → субтропический,

- моральный → аморальный,

- общественный → антиобщественный.

Префиксальный способ образования местоимений

Префиксы образуют неопределенные и отрицательные местоимения:

- кто → некто,

- что → ничто,

- какой → никакой,

- чей → ничей,

- сколько → несколько,

- что →кое-что,

- кто →кое-кто.

Приставочный способ и наречия

С помощью приставки от относительных наречий образуются неопределенные и отрицательные наречия:

- когда → некогда,

- где → негде,

- как → никак,

- откуда → ниоткуда:

- куда → кое-куда,

- когда → кое-когда.

Префиксальным способом образованы наречия от слов этой же части речи:

- нельзя → донельзя,

- вне → вовне,

- ныне → доныне,

- даром → задаром,

- всегда → навсегда,

- совсем → насовсем,

- пополам → напополам,

- ныне → отныне,

- прочь → напрочь.

Источник

Особенности приставочного способа образования слов

Приставочный способ образования — это создание слов той же части речи с помощью приставки.Словообразовательная приставка присоединяется ко всему слову. При этом производные слова, образованные приставочным способом, всегда относятся к той же части речи, что и производящие слова.

Приставочный способ используется при образовании всех знаменательных частей речи: глаголов, существительных, прилагательных, наречий.

Морфологический способ образования слов активно пополняет лексический запас русского языка на базе непроизводных и производных слов с помощью разных морфем и их сочетаний. С точки зрения, какая морфема или их сочетание участвовали в появлении новой лексемы, различают ряд способов словообразования:

- приставочный, или префиксальный;

- суффиксальный;

- приставочно-суффиксальный;

- постфиксальный;

- приставочно-постфиксальный

Приставка — словообразовательная морфема

Приставочный, или префиксальный, способ образования слов состоит в том, что к производящей основе исходной лексемы присоединяется приставка, или префикс.

Лингвистический термин «префикс» (лат. praefixum Как определить приставочный способ словообразования?

Выполняя словообразовательный разбор, некоторые учащиеся, отметив в морфемном составе исследуемого слова наличие приставки, ошибочно считают, что оно образовано приставочным способом:

- лечение — излечение;

- стройка — перестройка;

Но это не всегда так. Приставка могла присоединиться к слову раньше, на предыдущей ступеньке словообразования. Понаблюдаем:

- лечить → излечить → излечение;

- строить → перестроить → перестройка.

Как видим, при наличии приставки в составе слов можно легко спутать приставочный и суффиксальный способ образования.

Чтобы этого не произошло, установим некоторые закономерности приставочного способа словообразования.

Рассмотрим подробнее, в образовании слов каких частей речи используется приставка.

Приставочный способ образования глаголов

В русском языке приставочный способ является наиболее продуктивным в образовании глаголов. От слов этой части речи с помощью различных приставок образуется множество глаголов.

Примеры:

- седлать → оседлать;

- знать → узнать;

- ждать → подождать;

- моргать → заморгать;

- чертить → начертить;

- кликнуть → воскликнуть;

- чувствовать → почувствовать;

- видеть → предвидеть;

- быть→ прибыть;

- звать → созвать.

Приставочный способ образования существительных

С помощью приставки образуются ряд существительных от однокоренных слов этой части речи.

Примеры:

- текст →подтекст;

- общество → сообщество;

- дедушка → прадедушка;

- звук → призвук;

- город → пригород;

- мрак → сумрак.

Множество существительных с противоположным значением образует приставка не-:

- друг → недруг (враг);

- правда → неправда (ложь);

- счастье → несчастье (горе);

- приятель → неприятель (противник);

- удача → неудача (провал).

Иноязычные приставки активно образуют новые слова:

- звук → ультразвук;

- агент →контрагент;

- компенсация →декомпенсация;

- ориентация → дезориентация;

- континент → субконтинент.

Приставочный способ образования прилагательных

Приставка, присоединяясь к производящей основе имен прилагательных, образует новое слово.

Примеры:

- громкий → сверхгромкий;

- удалый → разудалый:

- огромный → преогромный.

Смысловые приставки при- и пре- вносят в значение производных прилагательных дополнительные оттенки значения:

1. нахождение поблизости:

- полярный → приполярный;

- арктический →приарктический;

2. повышенная степень качества:

- злой → презлой;

- странный → престранный;

- толстый →претолстый.

Иноязычные приставки, присоединяясь к прилагательным, образуют новые слова:

- атлантический → трансатлантический;

- тропический → субтропический;

- моральный → аморальный;

- общественный → антиобщественный.

Префиксальный способ образования местоимений

Префиксы образуют неопределенные и отрицательные местоимения:

- кто → некто;

- что → ничто;

- какой → никакой;

- чей → ничей;

- сколько → несколько;

- что →кое-что;

- кто →кое-кто.

Приставочный способ и наречия

С помощью приставки от относительных наречий образуются неопределенные и отрицательные наречия:

- когда → некогда;

- где → негде;

- как → никак;

- откуда → ниоткуда:

- куда → кое-куда;

- когда → кое-когда.

Префиксальным способом образованы наречия от слов этой же части речи:

- нельзя → донельзя;

- вне → вовне;

- ныне → доныне;

- даром → задаром;

- всегда → навсегда;

- совсем → насовсем;

- пополам → напополам;

- ныне → отныне;

- прочь → напрочь.

Таким образом, приставка всегда присоединяется к слову целиком. То есть производные слова, которые образовались после присоединения приставки к слову, будут относиться к той же части речи, что и слова производящие, смены не происходит.

Например, если взять прилагательное одаренный и добавить к нему приставку сверх-, то получится слово сверходаренный – тоже имя прилагательное.

Источник

Приставочный способ образования слов: примеры словообразования

Способ, при котором новое слово образуется с ее помощью, называется приставочным способом словообразования. Его отличие от суффиксального и приставочно-суффиксального состоит в том, что, изменяя основу таким образом, вы не меняете часть речи, к которой оно принадлежит. Максимум, что может приставка — это изменить категорию слова внутри части речи.

Некоторые префиксы тесно связаны с предлогами и имеют то же значение, что и эти части речи. К таким приставкам относятся из-/ис-, под-, над-, со-/с-, до-, от-, за- и многие другие.

Классификация приставок

Эти морфемы можно классифицировать по нескольким признакам, например:

- По правописанию. Некоторые пишутся всегда одинаково (не меняют согласную). К ним относятся все приставки, кроме оканчивающихся на з и с. Приставки, оканчивающиеся на эти буквы, пишутся согласно правилу. Оно состоит в том, что з пишут перед звонкими согласными и гласными, а с — перед глухими согласными;

- По происхождению. Большинство префиксов имеет русское происхождение. Некоторые взяты из церковнославянского (вос-/воз-, низ-/нис-), а есть также латинского, греческого и другого иностранного происхождения. К ним относятся а-, анти-, контр-, пан-, суб-, экс-, транс-, интер- и еще около пятнадцати;

- По способности менять вид глагола. Но об этом речь пойдет в следующих главах.

Образование слов с помощью приставок

Приставочный способ словообразования имеет свои особенности для каждой части речи. Их мы обсудим отдельно

Существительное

Это интересно: «на встречу» или «навстречу» — какая это часть речи, как правильно писать?

Еще чаще подобный способ словообразования встречается с иноязычными приставками:

Осина — под—осин—ов-ик (приставочно-суффиксальный)

Зьдати — съзьдати — созидать — создать — со-зд-а-н—ие (таким образом, создание не образовано с помощью префикса от здание).

Еще одна особенность поведения приставок в существительных — их свойство становится частью корня. Происходит это тогда, когда корень перестает быть продуктивным, то есть без префикса никакие слова от него не образуются, и он не воспринимается как значимая морфема сама по себе.

Список таких слов непостоянен, и не все сходятся во мнении, стала ли приставка частью корня. В качестве примеров приводят такие случаи:

мера — мерить — примерять — пример

Как видим, пример, несмотря на свое происхождение, давно перестал ассоциироваться с процессом мерки. В современном русском языке от примерять скорее образуют примерку.

Еще сложнее с привет. В современном русском языке существуют слова, произошедшие от одной основы:

привет, ответ, привечать, отвечать, вече, совет, завещание.

Но все они давно живут своей жизнью и утратили связь с основой.

Еще чаще подобное встречается в заимствованиях. Иноязычная приставка выделяется в качестве таковой тогда, когда иноязычный корень является продуктивной основой для словообразования.

Наконец, последнее, что хочется сказать о существительных с приставками. Если вы хотите узнать, какое слово образовано приставочным способом или каким-то иным, попробуйте отнять приставку. Если получается несуществующее нечто, значит, словообразование шло по иной модели.

На именах прилагательных мы подробно останавливаться не будем, так как ситуация здесь аналогичная.

Глагол

Проблему представляет и то, что не существует единой модели видообразования. Их несколько, и часть из них достались нам еще со времен Древней Руси, а для остальных не подходят все модели словообразования. Часть глаголов, изначально имевших значение однократного действия, имеют совершенный вид без всяких префиксов и суффиксов, например, дать и стать. Каким-то можно придать значение однократности с помощью суффикса -н- (колоть — кольнуть). Но наиболее универсальной моделью преобразования глагольной основы является такая схема:

глагол несовершенного вида (корень+ суффикс -а-, -я-, -и-, -е- +флексия —ть)

глагол совершенного вида (прибавляем видообразующую приставку)

глагол несовершенного вида (прибавляем суффикс длительности или повторяемого действия)

Образуя с помощью префикса новое слово, мы придаем ему значение результативного процесса, и меняем его вид. Подобное преобразование получило название образования видовой пары.

Префикс, образуя новое слово, меняет его лексическое значение, иногда это незаметно, а иногда результат словообразования сильно отличается значением от источника, например:

делать — сделать (отличия практически нет)

решать — разрешать (отличие налицо)

жечь — отжечь (полностью ушло в переносное значение)

Не все приставки могут быть видообразующими. Например, церковнославянские приставки воз-/вос-, пре-/пред-, со- и некоторые другие не всегда могут образовывать глагол совершенного вида.

ходить — восходить

страдать — сострадать

носить — возносить

Впрочем, первый и третий глагол образуют пару другим способом, и приставки им не помогут.

Также не являются видообразующими префиксы из греческого, латинского и германских языков. Что интересно, такие слова часто оказываются двухвидовыми:

приватизировать — деприватизировать

квалифицировать — дисквалифицировать

Иногда приставочным способом не удается добиться перехода глагола в другой вид, зато можно полностью изменить его значение, иногда до неузнаваемости:

водить — изводить — производить

Как видите, иногда даже два префикса не помогают.

Какие выводы можно сделать относительно приставочного словообразования у глаголов? Их два:

- приставка может образовать глагол совершенного вида, но далеко не всегда:

- приставка меняет лексическое значение глагола, но степень изменения разнится.

Правописание

Некоторые приставки не вызывают сложностей при написании, а с другими бывают проблемы. Выделим несколько случаев, когда мы можем применить ряд правил:

- Не с глаголами пишется раздельно. Исключение — некоторые глаголы с несколькими приставками. Пример: недоперепить.

- Если после приставки идет йотированная гласная, то между ней и этой гласной ставится твердый знак ъ. Пример: предъявлять, подъем.

- В морфемах на -з и -с выбор согласной зависит от следующей за приставкой буквы. Если стоит звонкая согласная или гласная, ставится з, если глухая — ставим с. К с- это не имеет отношения, она этому правилу не подчиняется (неизменяемая). Пример: разобрать, раствор.

- Приставка пре- пишется, когда говорится о чрезмерности. Она аналогична в чем-то пере-. Пример: прекрасный, прелестный, преграждать, превосходить, преступление.

- при- пишется в значении приближения, доведения до завершения. Пример: привести, признать, прислужник, прибрежный.

- Приставки не- и ни- у существительных, наречий и прилагательных выбираются в зависимости от ударения. Выбор осуществляется при словообразовании. Без ударения ставим ни-, с ударением — не-. В дальнейшем выбранная приставка сохраняется во всех производных от этого слова. никогда, некогда.

- Кое- пишется через дефис. Исключение: может писаться отдельно, если между ней и словом стоит предлог.

- Иноязычные приставки пишутся через дефис перед именами собственными. Исключение — контр-адмирал.

Некоторые интересные случаи

Иногда возникают затруднения с морфемным разбором слов, когда в слове хочется выделить приставку, а на самом деле ее нет. Или ее не было никогда, или она существует только этимологически. Для проверки лучше всего обратиться к словарю, но ряд случаев приведем здесь.

премьера — нет ее, корень восходит к латинскому порядковому числительному «первый»;

президент — слово заимствовано целиком, в русском языке не распадается на продуктивные морфемы;

присный — выделяется этимологически, корень в современном русском непродуктивен, нынешняя корневая основа — присн-;

здание — приставки никогда не было, корень зд- (однокоренные: созидать, зодчий);

выгода — стала частью корня;

искажать — тоже самое;

обмануть — так же;

прейскурант — германский корень Preis.

Наиболее часто такие слова начинаются на пре- и при-, и это понятно: латинская приставка prae- имеет то же происхождение (как и наша пре-), и процессы, которые с ней происходили в иностранных языках, аналогичны таковым в русском.

Источник