Обработка надкостницы субпериостальный способ по пти

По способу обработки костной культи различают периостальный (субпериостальный) метод обработки кости при ампутации и апериостальный метод обработки кости при ампутации. При первом из них надкостницу рассекают дистальнее уровня распила кости и отодвитают в проксимальном направлении, чтобы после отпиливания кости прикрыть этой надкостницей опил кости. На практике такой способ можно применить только у детей из-за хорошей эластичности их надкостницы. У взрослых сдвинуть надкостницу без её повреждения практически невозможно, а повреждённые участки надкостницы в последующем становятся местом роста острых костных шипов — остеофитов, что делает культю непригодной для протезирования («порочная» культя).

Как правило, в настоящее время применяется апериостальный метод обработки кости при ампутации. Он заключается в том, что после циркулярного рассечения надкостницы скальпелем её сдвигают распатором Фарабефа в дистальном направлении на расстояние не менее 0,5 см. Пилу для перепиливания кости ставят на 2—3 мм дистальнее ровного края пересечённой надкостницы. В результате надкостница не травмируется пилой, а кровоснабжение костной культи остаётся хорошим.

Обработка нервов культи при ампутации. Перерезание нервов при ампутации.

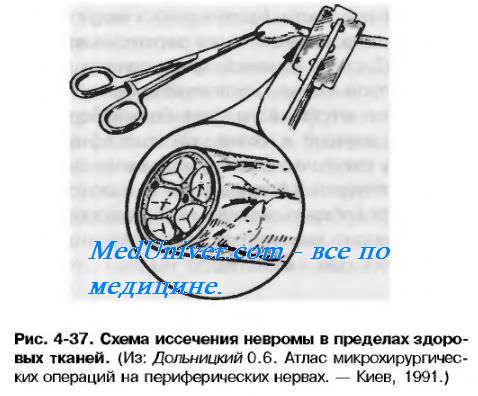

После отпиливания кости производят обработку нервов в мягких тканях культи. В настоящее время нервы пересекают лезвием бритвы или острым скальпелем после отодвигания мягких тканей в проксимальном направлении на 5—6 см. При этом не рекомендуется вытягивать нерв. Недопустима перерезка нерва ножницами. В процессе операции должны быть укорочены не только основные нервные стволы, но и крупные кожные нервы. Высокое пересечение нерва является профилактикой врастания неизбежно образующихся невром в соединительнотканный рубец мягких тканей. Если это происходит, возникают сильные боли, иногда фантомные, т.е. в ампутированных фрагментах. В то же время пересечение нерва не должно быть и слишком высоким, поскольку в этом случае может развиться атрофия мышц с образованием трофических язв кожи, контрактур и пр.

Источник

Техника обработки надкостницы и кости

Существуют 3 основных метода обработки надкостницы: I. субпериостальный (поднадкостничный); II. апериостальный (безнадкостничный); III. транспериостальный (надкостница и кость рассекают на одном уровне).

Субпериостальный — состоит в том, что надкостницу пересекают циркулярно дистальнее уровня предполагаемого распила кости и с помощью распатора отслаивают в проксимальном направлении. Кость перепиливают и укрывают поверхность опила избытком надкостницы. Данный способ предупреждает образование остеофитов и заострение кости повышая тем самым опорность культи. Высокая регенеративная способность надкостницы у детей приводит в этом случае к образованию костной пластинки, закрывающей культю кости.

Апериостальный — заключается в том, что надкостница рассекается проксимальнее предполагаемого уровня распила кости на 0,5 см и отслаивается в дистальном направлении. После перепиливания кости остается участок ее, лишенный периоста, что довольно часто приводит к развитию остеофитов и остеомиелиту в результате нарушения периостального кровоснабжения.

Транспериостальный — является наиболее рациональным и распространенным в настоящее время при выполнении ампутаций у взрослых. При нем кость перепиливают в непосредственной близости к пересеченной надкостнице, отступая от ее края на 1-2 мм дистальнее.

Перепиливая кость необходимо соблюдать определенные правила. Вначале делается небольшой запил для предупреждения соскальзывания пилы при перепиливании гладкой и плотной наружной поверхности кости. После того как кость перепилена, необходима тщательная обработка кромок распила рашпилем, долотом и напильником для того, чтобы сделать конец кости гладким и ровным, что будет предупреждать травмирование мягких тканей в послеоперационном периоде и облегчит возможность рационального протезирования.

Обработка сосудов. При травматических ампутациях крупные сосуды лигируются до снятия жгута. Найденные сосуды захватывают кровоостанавливающим зажимом (отдельно артерия и вена), отделяют их от окружающих тканей и лигируют кетгутом для профилактики образования лигатурных свищей. На крупные магистральные артерии обязательно накладывают 2 лигатуры, одна из которых — прошивная. Мелкие сосуды перевязывают после снятия жгута, иногда вместе с окружающими тканями. При ампутациях без наложения жгута производится предварительное выделение и перевязка сосудов до полного пересечения мышц.

Обработка нервов. Пересечение нерва производят проксимальнее уровня ампутации не менее 5-6 см. Не усеченные по всем правилам нервные стволы могут приводить к образованию невром, спаянных с рубиовой тканью культи, поэтому нерв осторожно выделяют из окружающих тканей и пересекают одним движением безопасной бритвы. Предварительно периневрально вводят 3-5 мл 2% р-ра новокаина с 1 мл 96% спирта (спирт-новокаиновая блокада). Идущая рядом с нервом a.commitans перевязывается кетгутом. Недопустимо вытягивать нервный ствол из мягких тканей и пересекать его ножницами, так как это приведет к внутристволовым кровоизлияниям и образованию болезненных неврином и спаек. Иногда после ампутации возникают фантомные боли (болезненные ощущения в виде режущих, сдавливающих, колющих, обжигающих болей в отсутствующей конечности). Это состояние является следствием следовой реакции коры головного мозга на сильное раздражение нервной системы во время травмы или обработки нерва при ампутации (недостаточное обезболивание).

Фантомные боли не исчезают даже после повторной операции и могут быть только облегчены после применения физио- и психотерапии.

Источник

Обработка надкостницы субпериостальный способ по пти

Ампутация — операция отсечения дистальной части органа или конечности. Ампутация на уровне сустава носит название экзартикуляции.

Выделяют ампутации по первичным показаниям (первичные), по вторичным показаниям (вторичные) и повторные, или реампутации.

Первичная ампутация производится в порядке первичной хирургической обработки раны для удаления нежизнеспособной части конечности в ранние сроки — до развития клинических признаков инфекции.

Вторичную ампутацию производят тогда, когда консервативные мероприятия и хирургическое лечение неэффективны. Ампутации по вторичным показаниям выполняют в любом периоде лечения при развитии осложнений, угрожающих жизни больного.

Реампутации производят после неудовлетворительных результатов ранее произведенных усечений конечности, при порочных культях, препятствующих протезированию, при распространении некроза тканей после ампутации, по поводу гангрены вследствие облитерирующих заболеваний сосудов или прогрессирования анаэробной инфекции.

Показания к первичной ампутации: полное или почти полное травматическое отделение конечности; ранения с повреждением главных сосудов, нервов, мягких тканей, с раздроблением кости; обширные открытые повреждения костей и суставов при невозможности вправления и вторичных расстройствах кровообращения; обширные повреждения мягких тканей на протяжении более 2/3 окружности конечности; отморожения и обширные ожоги, граничащие с обугливанием.

Ампутация по первичным показаниям должна осуществляться просто и быстро. Уровень ампутации при этом определяется расположением раны, общим состоянием пострадавшего и местными изменениями. Экстренная ампутация выполняется в пределах здоровых тканей и на уровне, который гарантирует спасение жизни пострадавшего и обеспечивает благоприятное послеоперационное течение.

Экстренную ампутацию следует производить как можно дистальнее с целью сохранения длины будущей культи.

Следует, однако, иметь в виду, что с развитием новых хирургических технологий, например, микрохирургии, возможно сохранение конечности даже в ситуациях, которые ранее считались абсолютным показанием к ампутации. Уже описано много успешных случаев реплантации кисти после её полного отрыва.

Источник

АМПУТАЦИИ И ЭКЗАРТИКУЛЯЦИИ конечностей

Описание презентации по отдельным слайдам:

Описание слайда:

Ампутации и экзартикуляции конечностей

Описание слайда:

г

Ампутация – усечение (удаление) периферической части конечности на протяжении кости (или костей).

Ампутации и экзартикуляции следует делать только по абсолютным показаниям после того, как исчерпаны все способы консервативного лечения, т.к это калечащие операции, превращающие физически полноценного человека в инвалида.

Ампутации должны удовлетворять требованиям протезирования, которые способствуют созданию такой культи, с помощью которой больной мог бы опираться на протез и управлять им. Современные протезы для нижних конечностей делаются с так называемой смешанной опорой: прямой, т.е. на конец культи и косвенной – на боковые ее поверхности.

Экзартикуляция – вычленение периферической части конечности на уровне сустава.

Описание слайда:

Показания к производству ампутаций

г

АБСОЛЮТНЫЕ:

1. Травматический отрыв конечности

2. Открытые множественные переломы костей со значительным повреждением мягких тканей, сосудов и нервов

3. Злокачественные опухоли

4. Гангрена конечности различной этиологии

5. Наличие в конечности очага тяжелой инфекции (сепсис, анаэробная инфекция)

Описание слайда:

Описание слайда:

Описание слайда:

Описание слайда:

Описание слайда:

Описание слайда:

Описание слайда:

Описание слайда:

Описание слайда:

Описание слайда:

Описание слайда:

Показания к производству ампутаций

г

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ:

1. Хронический распространенный туберкулез костей и суставов у лиц пожилого и старческого возраста

2. Хронический остеомиелит костей с угрозой остеомиелитного перерождения внутренних органов

3. Обширные нейро-трофические язвы, не поддающиеся ни консервативному, ни оперативному лечению

4. Врожденные уродства и недоразвитие конечности, не поддающееся хирургической коррекции и протезированию

5. Тяжелые посттравматические и паралитические деформации, не поддающиеся хирургическому лечению, которые делают конечность функционально непригодной

Описание слайда:

г

Наложение жгута и обезболивание

Рассечение кожи, подкожной клетчатки и собственной фасции.

Рассечение мышц.

Перевязка (с прошиванием) магистральных сосудов, обработка и пересечение нервных стволов

Обработка надкостницы.

Перепиливание кости.

Формирование культи.

Основные этапы ампутации

Описание слайда:

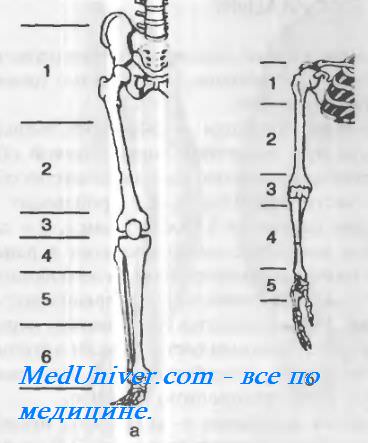

Выбор уровня ампутации

Уровень ампутации – это уровень перепила кости

При выборе уровня ампутации следует руководствоваться принципом Н.И. Пирогова “ампутировать так низко, как только возможно”. Поэтому ампутации конечностей следует проводить в пределах здоровых тканей. У детей предпочтительны не ампутации, а экзартикуляции, т.к. они не нарушают роста костей.

Описание слайда:

Классификация ампутаций в зависимости от сроков выполнения

г

Реампутация – повторная ампутация, которая выполняется при наличии порочной культи, каузалгиях, концевых остеомиелитах и т.д.

Поздние ампутации производятся при тяжелых, неподдающихся лечению остеомиелитах, угрожающих амилоидозом паренхиматозных органов, а также при множественных анкилозах в порочном положении, делающих конечность бесполезной.

Вторичные ампутации делают в более поздние сроки, в пределах 7-8 дней, т.е. на фоне воспаления или при осложнении течения раневого процесса, угрожающем жизни больного.

Первичная ампутация производится в порядке ПХО для удаления нежизнеспособной части конечности, в течение первых 24 часов, т.е. до развития воспаления в ране. При ожогах и отморожениях целесообразно выждать до появления демаркационной линии.

Описание слайда:

Классификация ампутаций по форме рассечения мягких тканей

а) Циркулярные

б) Овальные

в,г) Лоскутные

Описание слайда:

Описание слайда:

Описание слайда:

Описание слайда:

Классификация циркулярных ампутаций

а,б) Одномоментные

в) Двухмоментные

г) Трехмоментные

Описание слайда:

Циркулярные ампутации

г

Одномоментные, или гильотинные ампутации заключаются в пересечении мягких тканей и перепиливании кости на одном уровне.

Описание слайда:

Недостатки: после гильотинной ампутации всегда необходима реампутация для создания полноценной опорной культи

Описание слайда:

Двухмоментная ампутация – ампутации, при которой мышцы и кость пересекают в различных плоскостях.

Рассекают кожу, подкожную клетчатку и фасцию.

По краю оттянутой в проксимальном направлении кожи пересекают мышцы и по краю сократившихся мышц перепиливают кость.

Описание слайда:

Трехмоментная (конусо-круговая) ампутация :

1. Рассекают кожу, подкожную клетчатку и фасцию.

2. По краю сократившейся кожи рассекают поверхностные мышцы, а после оттягивания кожи в проксимальном направлении производят повторное пересечение глубокого слоя мышц до кости.

3. По краю сократившихся мышц перепиливают кость.

Описание слайда:

Циркулярные ампутации

Разновидностями циркулярных способов являются так называемая ампутация с «манжеткой», применяющаяся исключительно на предплечье и на голени в нижней трети.

Описание слайда:

Циркулярные ампутации

г

Преимущества:

1) усечение конечности производится на более низком уровне с образованием более длинной культи.

2) кожа отделяется от подлежащих тканей на меньшем протяжении и лучше кровоснабжается.

Недостатки: рубец помещается на опорной поверхности культи и постоянно соприкасается с “посадочной” подушкой протеза.

Описание слайда:

Лоскутные ампутации

г

Однолоскутные ампутации – ампутации, при которых один лоскут имеет длину равную диаметру конечности.

Двухлоскутные ампутации – ампутации, при которых два лоскута по длине составляют в сумме диаметр конечности, при этом обычно один из лоскутов делают длиннее, а другой короче

Описание слайда:

Описание слайда:

Описание слайда:

Описание слайда:

Обработка сосудов и нервов при ампутации

г

Обработка магистральных кровеносных сосудов.

1) Находят сосуды в операционной ране.

2) Изолируют артерию от вены.

3) Самостоятельно перевязывают каждый сосуд. Крупные сосуды обязательно прошиваются во избежание соскальзывания лигатуры.

Обработка нервов. 1) В ране находят и осторожно выделяют крупные стволы нервов.

2) Вводят субэпиневрально 2% р-р новокаина (2-5 мл). 3) Пересекают нервы на 4-6 см выше уровня мягких тканей одним ударом лезвия безопасной бритвы, предупреждая этим возможность вовлечения развивающейся концевой невромы в рубец.

Описание слайда:

Способы обработки опила кости

Апериостальный (безнадкостничный)

по Бунге

Субпериостальный (поднадкостничный)

по Пти

Описание слайда:

Способы обработки опила кости

г

Суть метода заключается в циркулярном рассечении надкостницы с последующим ее смещением распатором дистально на 0,3-0,5 см ниже предполагаемого уровня распила кости. При этом производят вычерпывание небольшой порции костного мозга.

Апериостальный метод Бунге

Субпериостальный метод Пти

Суть метода заключается в циркулярном рассечении надкостницы и отворачивании ее по типу манжетки проксимально на 0,1–0,2 см с последующим прикрытием опила кости. По предложенному способу не следует вычерпывать костный мозг.

Описание слайда:

Способы обработки опила кости

г

При ампутации конечности, где имеется две кости или больше рекомендуется пилить кости вместе и заканчивать распил одновременно. Исключением являются кости голени, где малоберцовая кость должна быть распилена несколько выше большеберцовой. После перепиливания кости распил закрывают надкостницей, сшивая ее края или инвагинируя ее в костномозговой канал по Волкову.

Надкостницу нельзя удалять более чем на 0,2—0,З см от места распила для избежания образования концевых секвестров, требующих оперативного удаления или реампутации. Сохранение на конце кости обрывков надкостницы может иметь следствием образование костных шипов — остеофитов.

Описание слайда:

Способы прикрытия костного опила

г

С использованием миопластического лоскута.

С использованием кожно-фасциального лоскута.

С использованием фасцио-пластического лоскута.

С использованием тендо-пластического лоскута.

С использованием костно-пластического лоскута.

Описание слайда:

Ампутация плеча в средней трети двухлоскутным способом

г

Рассекают кожу и собственную фасцию в виде двух (переднего длинного и заднего короткого) лоскутов и отпрепаровывают их кверху.

На уровне основания отвернутых лоскутов пересекают мышцы; при этом m. biceps brachi пересекают дистальнее остальных.

Несколько проксимальнее места предполагаемого распила кости рассекают надкостницу и немного сдвигают вниз, затем перепиливают кость.

Производят перевязку сосудов плеча и усечение нервов.

Края пересеченной фасции соединяют узловыми швами и накладывают швы на кожу.

Описание слайда:

Ампутация предплечья в нижней трети циркулярным способом с “манжеткой”

г

Рассекают межкостную перегородку, обрабатывают надкостницу и распиливают кости. У детей лучевую кость перепиливают на 1-1,5 см проксимальнее локтевой. Концы усеченных мышц сшивают над опилом костей

Над опилом костей соединяют друг с другом лодонный и тыльный лоскуты фасций без мышц.

Швы на кожу.

Описание слайда:

Ампутация ногтевой фаланги

г

Основной принцип ампутации фаланг пальцев кисти: лоскут выкраивается с ладонной стороны, а рубец располагается на тыльной.

Хирург захватывает удаляемую фалангу, сгибает ее и намечает проекцию суставной линии.

По намеченной суставной линии скальпелем рассекают все мягкие ткани на тыле пальца и проникают в полость сустава с рассечением боковых связок.

Описание слайда:

Ампутация бедра двухлоскутным фасциопластическим способом

Наилучшим местом ампутации бедра является граница между средней и нижней его третью

Описание слайда:

Костно-пластическая ампутация бедра

по Гритти-Шимановскому-Альбрехту

Описание слайда:

Костно-пластическая ампутация бедра

в модификации И.Ф.Сабанеева

И.Ф.Сабанеев предложил использовать в качестве опорной части культи – бугристость большеберцовой кости.

Описание слайда:

Костно-пластическая ампутация голени

по Н.И. Пирогову

г

На тыльной поверхности стопы проводят поперечный разрез мягких тканей от нижнего конца одной лодыжки до нижнего конца другой, вскрывающий голеностопный сустав.

Второй разрез, стремяобразный, ведут от конца первого разреза через подошву, перпендикулярно ее поверхности, в глубину до пяточной кости.

Описание слайда:

Костно-пластическая ампутация голени

по Н.И. Пирогову

г

Перепиливают подошву, удалив при этом весь передний отдел стопы вместе с таранной и частью пяточной кости.

Распил сохраненной части пяточной кости прикладывают к распилу большеберцовой кости после спиливания нижних эпиметафизов голени.

Преимущества: формирование хорошей культи с опорой на пяточный бугор без заметного укорочения длины конечности, что не требует проведения протезирования.

Описание слайда:

Вычленение стопы в предплюсне-плюсневом суставе по Лисфранку

На тыльной поверхности стопы проводят послойный выпуклый кпереди разрез, нчинающийся кзади от бугристости V плюсневой кости и заканчивающийся кзади от бугорка I плюсневой кости.

Описание слайда:

Предплюсне-плюсневая ампутация стопы по Шарпу

г

Кожный разрез.

Рассечение мягких тканей.

Перепиливание плюсневых костей.

Выкраивание подошвенного лоскута.

Преимущества:сохраняются форму подошвы.

Описание слайда:

Экзартикуляция стопы по Гаранжо

Показания: травма всех пальцев стопы с размозжением или их некрозом вследствии отморожения.

Описание слайда:

Экзартикуляция стопы по Гаранжо

г

Отпрепаровывают тыльный и подошвенный лоскуты до головок плюсневых костей.

Сгибают все пальцы в подошвенную сторону и одним разрезом слева направо вскрывают суставы.

После вычленения пальцев в промежутках между головками плюсневых костей находят пальцевые артерии и перевязывают их. При этой операции сохраняется опасность ранения r. dorsalis a. tibialis ant.

Рассекают подошвенную часть суставной капсулы и поочередно слева направо производят вылущивание каждого пальца. С головок плюсневых костей хрящ не срезают.

Подошвенный кожный лоскут сшивают с тыльным лоскутом.

Описание слайда:

Особенности производства ампутаций у детей

1.После ампутации рост мягких тканей отстает от роста костей, поэтому у детей следует оставлять избыток мягких тканей перед опилом кости.

2. Из-за неравномерного роста парных костей после ампутации, лучевую и малоберцовую кости перепиливают на 3-4 см. проксимальнее.

Описание слайда:

Особенности производства ампутаций у детей

3. Зона максимальной активности роста на голени находится в проксимальном эпифизе, а на бедре – в дистальном эпифизе, поэтому предпочтение отдается экзартикуляциям.

4. Ампутации у детей всегда приводят к перестройке и деформациям всего опорно-двигательного аппарата, поэтому необходимы своевременные лечебно-физкультурные мероприятия.

Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

Источник