- Обработка надкостницы апериостальный способ по бунге

- 4. ОБРАБОТКА КОСТНОГО ОПИЛА

- Однолоскутные

- Двухлоскутные

- Двухлоскутные

- Обработка магистральных кровеносных сосудов при ампутации

- Обработка нервов при ампутации

- Способы обработки опила кости

- Способы обработки опила кости

- Способы обработки опила кости

- Способы прикрытия костного опила

- Ампутация плеча в средней

- Классификации ампутаций конечностей по способу обработки костной культи.

- Выбор уровня ампутации.

- Классификации ампутаций конечностей по способу обработки костной культи.

- Выбор уровня ампутации.

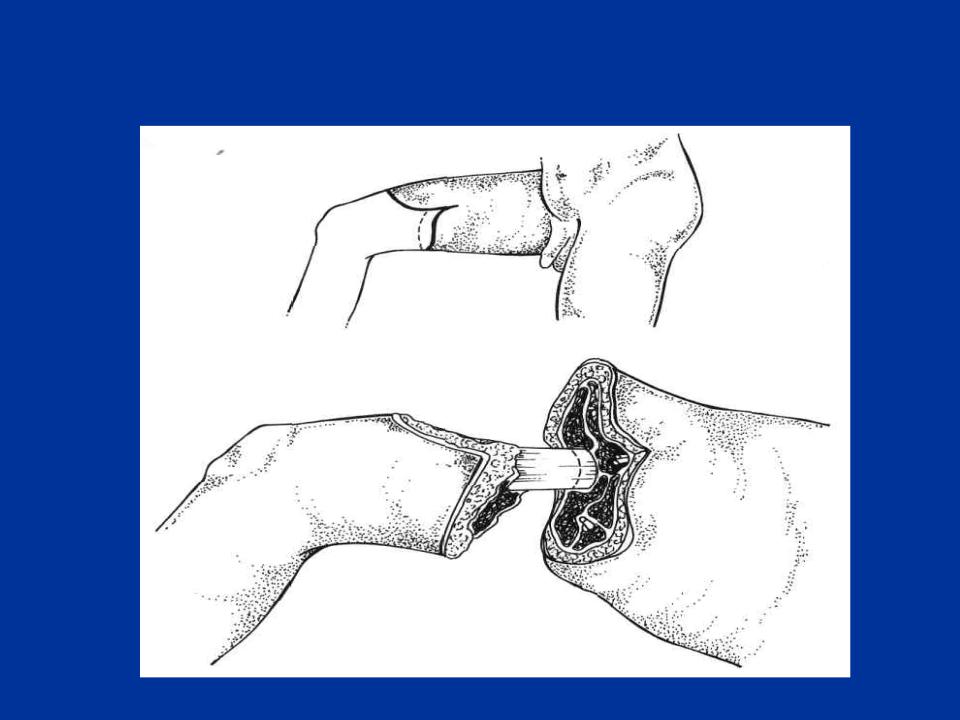

Обработка надкостницы апериостальный способ по бунге

4. ОБРАБОТКА КОСТНОГО ОПИЛА

Основными дефектами костного опила при ампутациях являются: 1) отсутствие опороспособности конца и 2) разращения в виде экзостозов, остеофитов, не только мешающих опоре на конец, но и препятствующих пользованию протезом из-за постоянной травмы мягких тканей изнутри. С целью восстановления опороспособности конца культи предложены:

1) костнопластический и 2) апериостальный методы обработки конца культи и специальная подготовка опороспособности его. Следует считать, что во всех случаях усечения конечностей, когда можно использовать различные участки ампутированной конечности, как близлежащие, так и отдаленные, необходимо стремиться к костнопластическим ампутациям, которые наилучшим образом обеспечивают опороспособность культи, давая ощущение так называемого «чувства земли».

Особенно существенно возвращение этого физиологического свойства — испытывать нагрузку на поперечник костей культи — у растущих организмов. Нагрузка на конец культи у детей является основным фактором более равномерного роста. Наблюдения показывают, что культи ненагружаемые («висячие культи» — по Клопферу) отстают в росте значительно более, чем культи, сохранившие хотя бы частичную нагрузку на свой поперечник.

В тех случаях, когда производство костнопластических ампутаций невозможно, следует считать единственно приемлемым способом обработки конца костной культи апериостальный метод по Бунге. Педантичное проведение метода обеспечивает получение гладких краев костной культи, которая во всех случаях может быть воспитана в качестве опорной и не травмирует мягких тканей. Обработка костной культи по этому методу производится следующим образом. Костным ножом перерезывается до кости надкостница в области предполагаемой ампутации конечности. Острым распатором надкостница дистальнее разреза тщательно отслаивается и удаляется. Отступив не более 2—3 мм от резко очерченного края надкостницы, производится опил кости, края эндоста как изнутри, так и снаружи закругляются либо долотом, либо листоновскими ножницами, либо рашпилем.

Костный мозг вычерпывают не глубже, чем на 2—3 мм. Удаление надкостницы до 1 см, как это рекомендуется в некоторых руководствах, может в ряде случаев повлечь за собой образование концевого секвестра, требующего почти во всех случаях оперативного его удаления, а нередко и реампутации.

Обширные наблюдения в период Отечественной войны заставляют нас отказаться от вычерпывания костного мозга, а ограничиться только легким прижатием его марлевым тампоном с целью устранения выпячивания за края костного опила. Считаем также очень полезным приемом для закругления наружного края эндоста применение рашпиля или напильника, которым легко, без излишней травмы, удается закруглить конец костной культи.

Описанная методика операции по Бунге должна применяться не только при ампутации нижних конечностей, но также и верхних, так как соприкосновение конца культи о посадочной подушкой протеза требует гладкого, ровного костного опила. Поднадкостничный способ ампутаций не оправдал себя и не может быть рекомендован ни в каких случаях, ибо свободно фиксированная к различным мягким тканям надкостница в большинстве случаев дает разрастания неправильной формы, совершенно препятствующие ношению протеза.

Эти разрастания бывают шиловидными, булавовидными, в виде крючков с изогнутыми в проксимальном направлении концами, иногда раздвоенными. В иных случаях они располагаются в виде небольших отростков, направленных навстречу друг другу (на культях голени и предплечья).

По своему патогенезу эти костные образования в одних случаях исходят из надкостницы (остеофиты) в других — из вещества самой кости (эндоста) или костного мозга (экзостозы). Некоторые остеофиты возникают из надкостницы, которая грубо отслаивается в центральном направлении во время ампутации. В других случаях надкостница недостаточно тщательно отделяется, особенно на бедре, от Ипеае азрегае; остаются узкие обрывки ее, которые, располагаясь в мягких тканях, впоследствии окостеневают и образуют остеофиты, препятствующие ношению протеза.

Экзостозы, развиваясь из эндоста и костного мозга в виде заостренного шипа, преимущественно располагаются в центре костного опила, участвуя в образовании конической костной культи.

При ампутациях голени и предплечья утрачиваются дистальные суставы, скрепляющие обе кости этих отделов конечностей. Межкостная связка на голени и предплечье является единственным приспособлением, которое в известной мере удерживает обе кости от расхождения. Плотная спаянная с костями на всем их протяжении межкостная связка врастает мощными тарпеевскими волокнами в надкостницу и кость.

При ампутации же нагрузка в протезе стремится разъединить обе кости у конца культи, и в этом отделе надкостница получает постоянное и количественно большее раздражение, чем в более проксимальных отделах. Постоянное раздражение надкостницы влечет за собой развитие остеофитов, направленных навстречу друг другу.

Все описанные причины образования экзостозов и остеофитов во много раз чаще проявляют себя в случаях, когда заживление отягощается нагноительным процессом: инфекция в значительной мере способствует гиперпластическим процессам в тканях, демонстративнее всего это сказывается на костной ткани.

Источник

Однолоскутные

Двухлоскутные

Двухлоскутные

Обработка магистральных кровеносных сосудов при ампутации

1) Находят сосуды в операционной ране.

2) Изолируют артерию от вены.

3) Самостоятельно перевязывают каждый сосуд. Крупные сосуды обязательно прошиваются во избежание соскальзывания лигатуры.

Обработка нервов при ампутации

1) В ране находят и осторожно выделяют крупные стволы нервов.

2) Вводят субэпиневрально 2% р-р новокаина (2-5 мл).

3) Пересекают нервы на 4-6 см выше уровня мягких тканей одним ударом лезвия безопасной бритвы, предупреждая этим возможность вовлечения развивающейся концевой невромы в рубец.

Способы обработки опила кости

Способы обработки опила кости

Апериостальный метод Бунге

Суть метода заключается в циркулярном рассечении надкостницы с последующим ее смещением распатором дистально на 0,3-0,5 см ниже предполагаемого уровня распила кости. При этом производят вычерпывание небольшой порции костного мозга.

Субпериостальный метод Пти

Суть метода заключается в циркулярном рассечении надкостницы и отворачивании ее по типу манжетки проксимально на 0,1–0,2 см с последующим прикрытием опила кости. По предложенному способу не следует вычерпывать костный мозг.

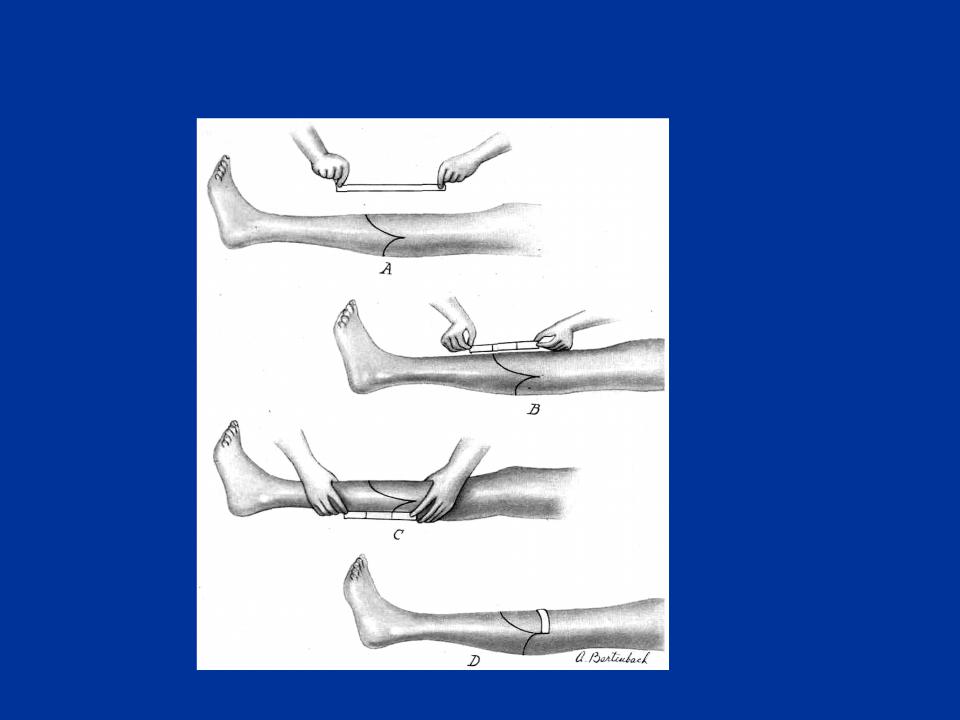

Способы обработки опила кости

При ампутации конечности, где имеется две кости или больше рекомендуется пилить кости вместе и заканчивать распил одновременно. Исключением являются кости голени, где малоберцовая кость должна быть распилена несколько выше большеберцовой. После перепиливания кости распил закрывают надкостницей, сшивая ее края или инвагинируя ее в костномозговой канал по Волкову.

Надкостницу нельзя удалять более чем на 0,2—0,З см от места распила для избежания образования концевых секвестров, требующих оперативного удаления или реампутации. Сохранение на конце кости обрывков надкостницы может иметь следствием образование костных шипов — остеофитов.

Способы прикрытия костного опила

1.С использованием миопластического лоскута .

2.С использованием кожно-фасциального лоскута .

3.С использованием фасцио-пластического лоскута .

4.С использованием тендо-пластического лоскута .

5.С использованием костно-пластического лоскута .

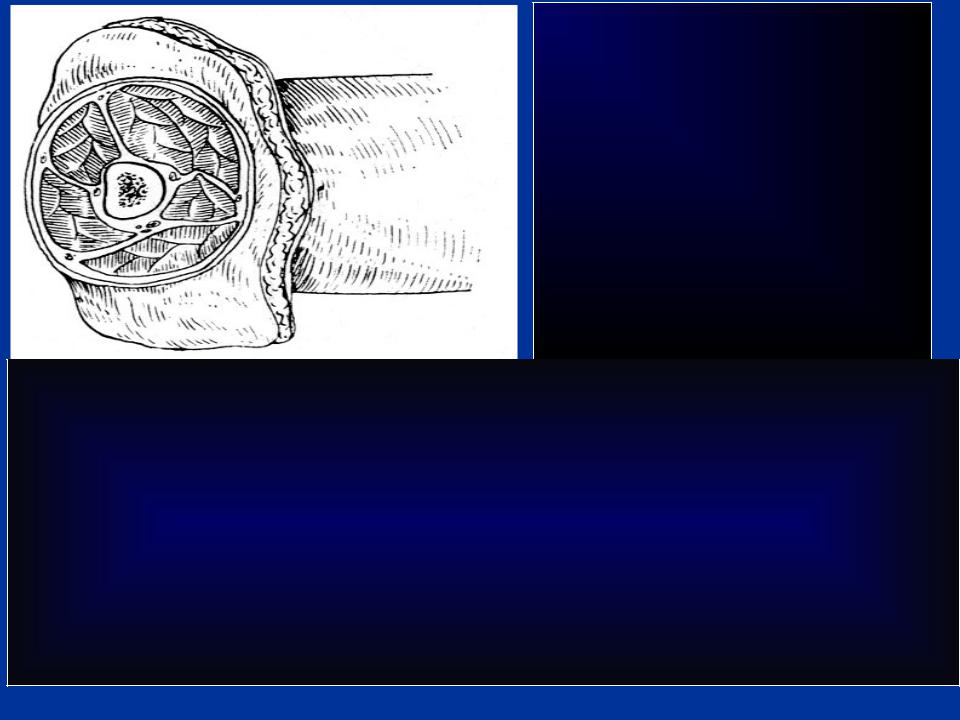

Ампутация плеча в средней

Рассекают кожу и собственную фасцию в виде двух (переднего

длинного и заднего короткого) лоскутов и отпрепаровывают

На уровне основания отвернутых лоскутов пересекают

мышцы; при этом m. biceps brachi пересекают дистальнее

3. Несколько проксимальнее места предполагаемого распила кости рассекают надкостницу и немного сдвигают вниз, затем перепиливают кость.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник

Классификации ампутаций конечностей по способу обработки костной культи.

Существуют периостальный, апериостальный и костнопластический методы ампутации.

При периостальном или субпериостальном способе надкостницу рассекают дистальнее уровня распила кости и отодвигают в проксимальном направлении, чтобы после отпиливания кости прикрыть этой надкостницей опил кости. Субпериостальный способ ампутации (Вальтер, 1818; Олье, 1848) имел целью создать опорную культю путем сохранения ободка надкостницы на 3-4 см дистальнее опила кости. Однако при ушивании такого надкостничного футляра обычно разрастаются костные шипы (остеофиты), делающие культю неопорной. Другое обоснование субпериостального . предохранить от инфицирования костномозговую полость. Однако для защиты от инфицирования более надежны другие методы.

Апериостальный способ (Гирш, Бунге, 1901) выполняется в настоящее время часто, но не в первоначальном его виде, когда не только удалялась надкостница с конца костной культи, но и вычерпывался костный мозг. В современной модификации; во избежание развития остемиелита костный мозг не вычерпывается, камбиальный слой эндоста не нарушается. Во избежание развития остеофитов достаточно с конца костного опила удалить надкостницу в виде пояска шириной 3-5 мм.

Костнопластический способ обработки костной культи впервые разработан Н.И. Пироговым. Этот способ является наилучшим для создания опорной культи при ампутации нижней конечности, особенно когда для укрытия костной культи используются участки, пригодные к опорной функции. При ампутации нижней трети голени по Пирогову к опилу костей голени подшивают лоскут пяточной кости; при ампутации нижнее трети бедра по Гритти-Шимановскому-Альбрехту к опилу бедренной кости подшивают надколенник, а по Сабанееву – бугристость большеберцовой кости; по Биру к опилу костей голени подшивают пластинку с передней поверхности большеберцовой кости.

Выбор уровня ампутации.

Раньше были особые схемы рекомендуемых и нерекомендуемых уровней ампутаций, что было связано, главным образом, с несовершенством протезного дела. Теперь огромные успехи протезирования определили общее правило при всех видах ампутаций — максимальное сохранение каждого сантиметра конечности. Разумеется, при злокачественных опухолях границы ампутации определяются распространенностью процесса и правилами радикальных онкологических операций. При сосудистых заболеваниях, особенно при диабетической гангрене, уровень ампутации зависит от проксимальной границы поражения сосудов, что устанавливается ангиографически или на операционном столе с помощью гистаминной пробы. Если внутрикожное введение раствора гистамина (1:1000) вызывает покраснение кожи, то значит на этом уровне еще есть капиллярный кровоток; если нет покраснения, то это соответствует зоне полной ишемии. Таким образом, при сосудистых заболеваниях уровень ампутации не должен ограничиваться некрэктомией, удалением только омертвевших тканей. При гангрене дистальных отделов стопы наихудшие результаты получены при дистальных трансметатарзальных ампутациях, наилучшие — при ампутациях на уровне верхней 1/3 голени (смертность 10%) или нижней 1/3 бедра (смертность 28%). У детей предпочтительны не ампутации, а экзартикуляций, поскольку последние не нарушают рост костей.

Миодез — сшивание мышц-антагонистов после ампутаций. При плановых операциях миодез считается обязательным. Нередко мышцы дополнительно фиксируют к краям надкостницы. Миодез особенно важен для создания хорошо функционирующих биопротезов верхних конечностей, работающих по сигналам биотоков мышц. Иногда для укрепления мышечных сухожилий в кости просверливают специальные отверстия.

Источник

Классификации ампутаций конечностей по способу обработки костной культи.

Существуют периостальный, апериостальный и костнопластический методы ампутации.

При периостальном или субпериостальном способе надкостницу рассекают дистальнее уровня распила кости и отодвигают в проксимальном направлении, чтобы после отпиливания кости прикрыть этой надкостницей опил кости. Субпериостальный способ ампутации (Вальтер, 1818; Олье, 1848) имел целью создать опорную культю путем сохранения ободка надкостницы на 3-4 см дистальнее опила кости. Однако при ушивании такого надкостничного футляра обычно разрастаются костные шипы (остеофиты), делающие культю неопорной. Другое обоснование субпериостального . предохранить от инфицирования костномозговую полость. Однако для защиты от инфицирования более надежны другие методы.

Апериостальный способ (Гирш, Бунге, 1901) выполняется в настоящее время часто, но не в первоначальном его виде, когда не только удалялась надкостница с конца костной культи, но и вычерпывался костный мозг. В современной модификации; во избежание развития остемиелита костный мозг не вычерпывается, камбиальный слой эндоста не нарушается. Во избежание развития остеофитов достаточно с конца костного опила удалить надкостницу в виде пояска шириной 3-5 мм.

Костнопластический способ обработки костной культи впервые разработан Н.И. Пироговым. Этот способ является наилучшим для создания опорной культи при ампутации нижней конечности, особенно когда для укрытия костной культи используются участки, пригодные к опорной функции. При ампутации нижней трети голени по Пирогову к опилу костей голени подшивают лоскут пяточной кости; при ампутации нижнее трети бедра по Гритти-Шимановскому-Альбрехту к опилу бедренной кости подшивают надколенник, а по Сабанееву – бугристость большеберцовой кости; по Биру к опилу костей голени подшивают пластинку с передней поверхности большеберцовой кости.

Выбор уровня ампутации.

Раньше были особые схемы рекомендуемых и нерекомендуемых уровней ампутаций, что было связано, главным образом, с несовершенством протезного дела. Теперь огромные успехи протезирования определили общее правило при всех видах ампутаций — максимальное сохранение каждого сантиметра конечности. Разумеется, при злокачественных опухолях границы ампутации определяются распространенностью процесса и правилами радикальных онкологических операций. При сосудистых заболеваниях, особенно при диабетической гангрене, уровень ампутации зависит от проксимальной границы поражения сосудов, что устанавливается ангиографически или на операционном столе с помощью гистаминной пробы. Если внутрикожное введение раствора гистамина (1:1000) вызывает покраснение кожи, то значит на этом уровне еще есть капиллярный кровоток; если нет покраснения, то это соответствует зоне полной ишемии. Таким образом, при сосудистых заболеваниях уровень ампутации не должен ограничиваться некрэктомией, удалением только омертвевших тканей. При гангрене дистальных отделов стопы наихудшие результаты получены при дистальных трансметатарзальных ампутациях, наилучшие — при ампутациях на уровне верхней 1/3 голени (смертность 10%) или нижней 1/3 бедра (смертность 28%). У детей предпочтительны не ампутации, а экзартикуляций, поскольку последние не нарушают рост костей.

Миодез — сшивание мышц-антагонистов после ампутаций. При плановых операциях миодез считается обязательным. Нередко мышцы дополнительно фиксируют к краям надкостницы. Миодез особенно важен для создания хорошо функционирующих биопротезов верхних конечностей, работающих по сигналам биотоков мышц. Иногда для укрепления мышечных сухожилий в кости просверливают специальные отверстия.

Источник