- Оптимальный выбор способа доставки груза

- Особенности теоретических, методических и нормативных основ технико-экономической оценки взаимодействия видов перевозок. Характеристика транспортной системы Российской Федерации. Порядок моделирования и выбора оптимального способа доставки груза.

- Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

- Обоснование выбора оптимального способа

Оптимальный выбор способа доставки груза

Особенности теоретических, методических и нормативных основ технико-экономической оценки взаимодействия видов перевозок. Характеристика транспортной системы Российской Федерации. Порядок моделирования и выбора оптимального способа доставки груза.

| Рубрика | Транспорт |

| Вид | курсовая работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 08.12.2015 |

| Размер файла | 113,8 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное Агентство по образованию

Сибирская государственная автомобильно-дорожная Академия

Факультет: «Экономика и управление»

Кафедра: «Экономика и управление на предприятии»

по предмету: Технико-экономические аспекты взаимодействия видов транспорта

Логистическая компания получила задание на доставку двадцатифутовых контейнеров в количестве 200 штук из порта А, расположенного на реке, на железнодорожную станцию В.

Имеется три способа доставки из А в В (см. рис. 1.):

1. По реке на грузовом судне от А до порта С, затем автомобильным транспортом до от С до В.

2. Автомобильным транспортом от А до В.

3. Автомобильным транспортом от А до железнодорожной станции D, затем по железной дороге от D до В.

Необходимо определить оптимальный вариант доставки партии контейнеров.

Первая часть курсовой работы — теоретическая рассказывает о предмете в целом и о выбранной мной одной из предложенных тем «Характеристики транспортных систем» Ведь для того чтобы перейти к главной теме курсовой работы , необходимо ознакомиться с содержанием такой науки ,как «Технико-экономические аспекты взаимодействия видов транспорта»

Вторая часть курсовой работы — практическая, развёрнуто объясняет и доказывает, правильность выбора вида транспорта логической компанией согласно главной темы моей курсовой работы «Оптимальный выбор способа доставки груза»

1. Теоретические, методические и нормативные основы технико-экономической оценки взаимодействия видов транспорта. Характеристики транспортных систем

2. Оптимальный выбор способа доставки груза

2.1 Задание на выполнение курсовой работы по теме

2.2 Параметры транспортной системы

2.3 Выбор исходных данных для расчета

2.4 Моделирование сценариев доставки груза

2.5 Выбор оптимального сценария доставки груза

Список используемой литературы

Виды транспорта сложились под влиянием природной и техногенной среды, в которой передвигаются пассажиры и перемещаются грузы, а также в зависимости от видов используемых источников энергии и технологических устройств пути, по которому движение осуществляется. Кроме того, вид транспорта определяется типом услуги, оказываемой пассажирам, или характером и количеством перевозимого груза.

Основными видами магистрального транспорта являются:

Магистральный транспорт — это транспорт, сфера действия которого не ограничена отдельным населенным пунктом, а распространяется на любые территории.

Гужевой транспорт использует мускульную силу животных, в основном, лошадей (конка, кавалерия в армии, телега, экипаж и т.д.)

Водный транспорт использует транспортные средства, плавающие по поверхности воды (река, море, смешанные). Различаются по типу источника энергии: мускульная сила людей (галера, лодка), ветер (парусник), двигатель внутреннего сгорания (пароход, и т.д.), энергия расщепленного атома (атомоход). Суда специализируются по видам грузов и выполняемых задач: пассажирский, военный, танкер, сухогруз, контейнеровоз).

Автомобильный транспорт представляет из себя транспортные средства, источником движения которых является двигатель внутреннего сгорания, а движение осуществляется при помощи колес по специально обустроенной твердым покрытием конструкции (дорога). Различаются по видам и количеству перевозимых грузов: легковая, грузовик, самосвал, фура и т.д.

Железнодорожный транспорт. Представляет из себя транспортные средства и путевое хозяйство, обеспечивающие передвижение по рельсам. Различается по видам тяги: паровоз, тепловоз, электровоз и по типу подвижного состава, ориентированного на разные типы груза (пассажирский вагон, платформа, цистерна и т.д.

Воздушный транспорт представляет из себя транспортные средства, передвигающиеся по воздуху, а также правила и ограничения, регламентирующие эти передвижения (воздушные коридоры и т.д.). Различаются видом тяги (винтовой, реактивной), типом подъемной силы (вертолет, самолет), а также объемом и характером перевозимых грузов.

Технологический транспорт представляет из себя устройства, обеспечивающие перемещение грузов и пассажиров в замкнутых пространствах: эскалаторы, лифты, всевозможные подъемники, конвейеры и т.д.

Взаимодействие указанных видов транспорта заключается в том, что для передвижения пассажира, либо перемещения груза, как правило, не достаточно транспортного средства одного вида. Дело в том, что в транспортных потоках широко используется маршрутизация, с усложнением транспортной системы вероятность того, что для каждой точки отправления и прибытия найдется свой маршрут, уменьшается, и большинство передвижений и перемещений требуют использования разных видов транспорта с организацией пересадки либо перегрузки между ними. Иными словами, в транспортных потоках происходит постоянное перераспределение грузов и пассажиров между транспортными средствами и видами транспорта.

Критерием экономической оценки при распределении перевозок грузов между видами транспорта является минимум затрат общественного труда на доставку продукции из одного пункта в другой. Денежным выражением этих затрат являются текущие (эксплуатационные) расходы, а также приравниваемые к ним материальные средства, находящиеся в процессе перевозки.

1. Теоретические, методические и нормативные основы технико-экономической оценки взаимодействия видов транспорта» Характеристики транспортных системе

Транспортная система Российской Федерации включает автомобильный, воздушный, железнодорожный, морской, внутренний водный и трубопроводный виды транспорта. Элементами транспортной системы являются также промышленный транспорт и городской общественный транспорт. Транспорт обеспечивает получение около 8% ВВП. На транспорте занято свыше 3,2 млн. человек, что составляет 4,6% работающего населения.

Развитие транспорта и других отраслей экономики тесно взаимосвязаны. Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли определяют спрос на услуги транспорта. Вместе с тем, транспорт является системообразующим фактором, влияя на уровень жизни и развитие производительных сил.

Исторически развитие транспорта во многом определяло уровень и динамику развития страны в целом и отдельных ее регионов. К началу 90-х годов ХХ века в России существовала развитая транспортная система. Она обеспечивала мобильность населения, взаимосвязи между регионами, внутренние экономические связи и внешнюю торговлю.

В период перехода к рыночной экономике на транспорте произошли радикальные институциональные изменения. После упразднения отраслевых союзных и республиканских министерств по видам транспорта было создано федеральное министерство транспорта функционального типа (1990), объединившее функции управления морским, речным, воздушным, автомобильным, городским пассажирским и промышленным транспортом, а также дорожным хозяйством. Введение в действие нового Гражданского Кодекса Российской Федерации (1995) стало предпосылкой к радикальному обновлению транспортного законодательства, разработке новых уставов и кодексов отдельных видов транспорта, отвечающих условиям рынка.

На транспорте были осуществлены первоначальная приватизация и демонополизация, переход от прямого административного управления к государственному регулированию субъектов рынка, была создана основа системы государственного регулирования транспортной деятельности. Тарифы транспортных организаций в настоящее время являются, преимущественно, свободными и формируются самими перевозчиками с учетом ситуации на рынке. Регулируемые тарифы сохраняются на железнодорожном транспорте, в секторе городского и пригородного общественного транспорта, а также на некоторых видах услуг естественных монополий транспорта. Значительное развитие на транспорте получили мелкий и средний бизнес, индивидуальное предпринимательство.

Одновременно с институциональными изменениями на транспорте, социально-экономические реформы и распад СССР определили новые задачи транспорта в экономике и социальной сфере. Основными факторами при этом стали: перестройка традиционной системы хозяйственных связей, выход России на новые внешнеторговые рынки и изменение характера внешней торговли с преимущественно импортно-ориентированной на преимущественно экспортную, снижение партионности грузовых перевозок, возрастание значимости скорости доставки грузов и транспортно-логистических услуг. Для пассажирских перевозок новые условия характеризовались, прежде всего, изменением характера подвижности населения и платежеспособного спроса на перевозки, а также ростом количества личных легковых автомобилей. Растущая индивидуальная мобильность стала одним из символов нового образа жизни, который формируется в России.

Преобразования первого этапа рыночных реформ сопровождались спадом спроса на перевозки и ростом цен на потребляемые транспортом ресурсы. Значительно обострилась проблема обновления изношенных основных фондов. Большое количество транспортных предприятий находилось в сложном финансовом положении.

К концу 90-х годов период кризисного развития был, в целом преодолен. В настоящее время транспорт обеспечивает основные потребности экономики и населения в транспортных услугах, является важным фактором территориальной целостности России, единства национального товарного рынка, инструментом интеграции страны в систему мировых хозяйственных связей, обеспечения внешней торговли.

В период 1994-2002 на транспорте был реализован ряд целевых программ, направленных на совершенствование правовых и экономических условий транспортной деятельности, развитие институциональных преобразований, обеспечение безопасности дорожного движения, мореплавания и судоходства, поддержку социально значимых видов перевозочной деятельности, стимулирование инвестиций в транспорт, повышение конкурентоспособности национальной транспортной системы на мировом транспортном рынке.

2. Оптимальный выбор способа доставки груза.

2.1 Задание на выполнение курсовой работы по теме «Оптимальный выбор способа доставки груза»

Логистическая компания получила задание на доставку двадцатифутовых контейнеров в количестве 200 штук из порта А, расположенного на реке, на железнодорожную станцию В.

Имеется три способа доставки из А в В (см. рис. 1.):

4. По реке на грузовом судне от А до порта С, затем автомобильным транспортом до от С до В.

5. Автомобильным транспортом от А до В.

6. Автомобильным транспортом от А до железнодорожной станции D, затем по железной дороге от D до В.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 2.1 Варианты доставки партии груза из А в В

Логистическая компания для выполнения задания может заказать суда, которые дислоцированы в пункте А, железнодорожные составы, которые дислоцированы в пункте D, а также автомобильный транспорт, который дислоцирован в пункте В. После выполнения заказа все транспортные средства должны быть доставлены в места дислокации за счет логистической компании.

Время погрузки или выгрузки одного контейнера для любого транспортного средства составляет 15 мин.

На каждой погрузке или разгрузке работает по одному погрузочно-разгрузочному устройству.

Заказчик ставит задачу доставить груз максимально быстрым способом, но при условии, что увеличение цены за ускорение доставки не должно быть более чем на 15% выше цены самого медленного варианта.

Необходимо определить оптимальный вариант доставки партии контейнеров при условии, что передвижные транспортные средства работают непрерывно в течение суток и отправляются в путь сразу после окончания погрузки или разгрузки. Затратами на временное складирование грузов в процессе перемещения из А в В, а также затратами на погрузку-разгрузку можно пренебречь.

2.2 Параметры транспортной системы

Параметры транспортной системы указаны в таблице 1.

Таблица 1. Параметры транспортной системы

Вид транспорт i

Эксплуа-тационная скорость движения V i Э, км./час

Грузоподъемность Gi транспортного средства, контейнеров

Максимально возможный заказ Ni транспортных средств, штук

Стоимость заказа транспорт-ного средства Si, руб./км.

Источник

Обоснование выбора оптимального способа

Обоснование выбора оптимального способа

Обезвреживания твердых бытовых отходов жилого фонда в городах России

Содержание

1. Классификация бытовых отходов………………………………………………. 3

2. Современное состояние проблемы отходов………………………………………4

3. Основные методы переработки отходов………………………………………….6

3.1. Сбор и разделение ТБО…………………………………………………………8

3.2. Термическая переработка……………………………………………………10

3.3. Захоронение отходов…………………………………………………………. 15

4. Сравнительный анализ технологий утилизации ТБО………………………. 19

5. Опыт термической переработки ТБО на примере

мусоросжигательного завода МСЗ-3 (г.Москва)……………………………….22

6. Краткий анализ мирового и европейского опыта обращения с ТБО………29

Введение

Жизнедеятельность человека связана с появлением огромного количества разнообразных отходов. Резкий рост потребления в последние десятилетия привел к существенному увеличению объемов образования бытовых отходов.

Отходы при бесконтрольном размещении засоряют и захламляют окружающий нас природный ландшафт, являются источником поступления вредных химических, биологических и биохимических препаратов в окружающую природную среду. Это создает определенную угрозу здоровью и жизни населения.

Решение проблемы переработки отходов приобретает за последние годы первостепенное значение.

В условиях постоянного ухудшения экологической обстановки выдвигается необходимость обеспечить максимально возможную безвредность технологических процессов и безопасную утилизацию отходов.

Сложность решения всех этих проблем утилизации бытовых отходов объясняется необходимостью применения сложного капиталоемкого оборудования и отсутствием экономической обоснованности каждого конкретного решения.

Классификация бытовых отходов

Под бытовыми отходами понимают остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

В практических задачах чаще всего используют три следующих способа классификации отходов: по агрегатному состоянию, по происхождению, по видам воздействия на природную среду и человека.

К бытовым отходам относятся отходы, образовавшиеся в результате потребления продукции физическими лицами, а также готовые товары (продукция), использованные населением для удовлетворения личных потребностей и утратившие свои потребительские свойства, в том числе:

• Бытовой мусор (от осуществления жизненных функций человека: гигиена, содержание помещений, пользование предметами обихода)

• Пищевые отходы (остатки пищи, пищевого сырья и продуктов питания от населения, предприятий общественного питания и пищевой промышленности)

• Медицинские отходы (от медицинских манипуляций при самопомощи и отходы лечебно-профилактических учреждений)

• Фекалии домашних животных (навоз)

Основные методы переработки отходов

В соответствие с «Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденными Президентом Российской Федерации 28.04.2012г. № Пр-1102,

основным направлениями обращения с отходами являются предупреждение и сокращение образования отходов, развитие инфраструктуры их обезвреживания и поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не прошедших сортировку и обработку в целях обеспечения экологической безопасности при хранении и захоронении.

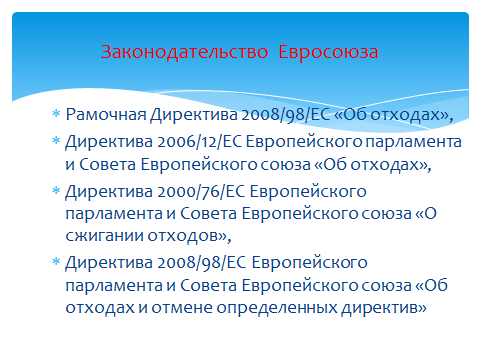

В странах ЕС система управления отходами предполагает наличие интегрированной системы различных аспектов: социальных, экономических, нормативно-правовых, управленческих, технических.

Основой системы управления отходами в ЕС служит Концепция управления отходами и провозглашенные в ней принципы устойчивого развития, которые определяют основное направление управления отходами и создают основу иерархии методов обращения с отходами.

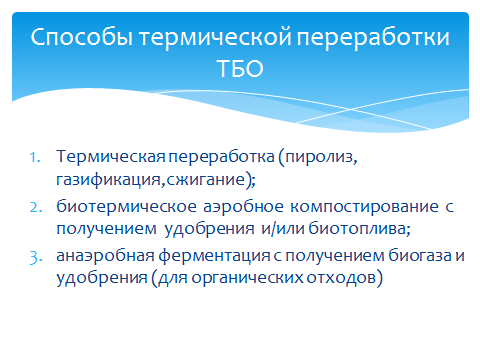

Предлагаемые к настоящему обсуждению технологии переработки отходов можно разделить, (в том числе, с точки зрения экологических последствий) на технологии их сбора и разделения, термической переработки и механико-биологической переработки (захоронения).

Сбор и разделение ТБО

Вовлечение отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичных источников сырья и энергоресурсов дает значительный экологический и экономический эффект, позволяет существенно уменьшить техногенную нагрузку на окружающую среду в условиях продолжающегося необратимого сокращения природных ресурсов.

Вместе с тем, необходимо отметить, что развитие систем селективного сбора, сортировки и переработки вторичного сырья, извлеченного из отходов требует значительного времени и больших финансовых ресурсов. Хотя для каждого вида отходов существует специальная технология их утилизации и обезвреживания, спрос на многие вторичные продукты являются очень малым по двум причинам: 1) высокая стоимость переработки 2) низкий спрос и высокая стоимость конечного продукта.

При этом необходимо учитывать, что даже при высокой степени извлечения вторичного сырья, оставшаяся часть отходов должна быть размещена на полигонах или утилизирована иными способами.

Основной проблемой сложившихся способов переработки вторсырья является не отсутствие технологий переработки, а отделение вторсырья от остального мусора (и разделение различных компонент вторсырья). Существует множество технологий, позволяющих разделять отходы и вторсырье. Все они – затратные и самая дорогая и сложная из них – извлечение вторсырья из уже сформировавшегося общего потока отходов на специальных предприятиях.

Следует отметить, что опыт раздельного сбора бытовых отходов (Санкт-Петербург, Москва, Смоленск и др.) оказался негативным вследствие перечисленных факторов. Развитие этих технологий требует значительных финансовых инвестиций и длительного периода перестройки экономики. Достаточно отметить, что 2,5-кратное увеличение доли отходов, подвергающихся повторному использованию, потребовало в Евросоюзе около 15 лет.

Селективный сбор и выделение вторичных ресурсов как технологии основываются на выборе как приоритета их материальной ценности. При этом не используется энергетический ресурс бытовых отходов. Развитие технологий сжигания ТБО, возможность использования отходов для экономически выгодного производства тепло- и электро-энергии делают такой подход в настоящее время, как будет показано далее, экономически и экологически неэффективным.

Представляется целесообразным, что с учетом возможностей использования ТБО как вторичного энергетического ресурса, следует ограничиться организацией сбора (можно сказать – «целевого сбора») только тех вторичных ресурсов (стеклянные бутылки, металлические банки), которые востребованы и переработка которых экономически выгодна, не требует значительных энергетических затрат и не наносит экологического вреда.

Термическая переработка

Понятие термической переработки является весьма широким и включает в себя различные технологии.

Основной задачей термической переработки отходов является целенаправленное удаление из ТБО загрязняющих веществ.

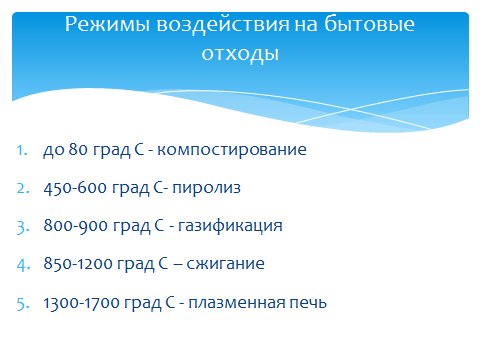

Принципиальными отличиями технологий являются температура воздействия на отходы, доступ кислорода к ним и экологические последствия.

Кроме этого, существует возможность использования энергетического потенциала отходов для получения тепловой и электрической энергии или промышленного технологического пара. Бытовые отходы имеют теплотворную способность бурого угля, т.е. около 9-11 МДж /кг. Это положение используется в европейской концепции „Отходы в энергию“. Из мусора, используемого в качестве топлива, производят пар, который применяется для экономии природных энергоносителей, таких как уголь, газ или нефть. Сберегаются топливные ресурсы, отходы используются в качестве альтернативного, возобновляемого энергоносителя. Таким образом, мусоросжигательные заводы не только вносят значительный вклад в экологически приемлемое устранение отходов, они также способствуют сокращению выбросов парниковых газов и, тем самым, борьбе с глобальным потеплением.

Характеризовать данный подход можно простым примером.

| 4т ТБО |

| 1 т условного топлива |

Сжигание

Сортировка +

| 30 000 МДж |

сжигание

| 20 000 МДж |

| 280 кг вторичного пластика |

| 4 т пластика |

| 0,25 т пластика (чистого) |

| 4,25 т пластика |

| 6 т пластика |

1 тонна условного топлива эквивалентна 4 т ТБО и при сжигании дают до 30 000 Мдж электроэнергии, которая дает возможность получить около 6 тонн первичного пластика из газа или нефти (при потреблении 5 000 МДж/ т).

При сортировке ТБО количество выделенного вторичного пластика составляет не более 280 кг (7%), из которого можно выделить около 250 кг чистого вторичного продукта. Использовав как вторичное топливо отсортированные остатки ТБО, при сжигании можно получить на 30-35 % меньше энергии – 20 000 МДж, что позволяет дополнительно произвести до 4 т чистого пластика.

Таким образом, сжигание ТБО без сортировки на высокотехнологичных мусоросжигающих заводах дает возможность производства на 40% больше пластика, причем – без сжигания природного топлива!

Термическое обезвреживание отходов дает возможность:

· экологически рационально использовать не утилизируемую часть отходов

· производить инертные, не способные к негативному воздействию остатки отходов, которые под контролем и экологически безопасно могут складироваться на полигонах

· значительно сократить содержащиеся в отходах загрязняющие вещества

· уменьшить объем отходов в 10 раз

· использовать содержащуюся в отходах энергию

· заменить природные энергоносители, такие как нефть, природный газ или уголь

· и таким образом способствовать сохранению природных ресурсов.

Термическое обезвреживание отходов на современном уровне развития науки и техники гарантирует почти полное разрушение находящихся в отходах органических вредных веществ. Это достигается с помощью высоких температур (более 1.000 0 С). Это относится также к диоксинам и фуранам, которые разрушаются более чем на 90 %. При температуре 850 0 С диоксины расщепляются на их составные части. При охлаждении дымовых газов существует возможность того, что очень небольшая часть образовавшихся фрагментов снова соединятся. Для их надежного отделения служит рукавный фильтр в системе очистки дымовых газов с возможностью дополнительной подачи порошкообразного активированного кокса и, тем самым, эффективной сепарации всех диоксинов и фуранов. То есть здесь предусматривается двойная система безопасности.

Наряду с органическим углеродом наши отходы состоят также из неорганических фракций. Неорганические вредные вещества, такие как тяжелые металлы, невозможно разрушить даже при высоких температурах. На заводе по термическому обезвреживанию отходов они в многоступенчатой установке для очистки дымовых газов и при переработке остатков от сжигания выделяются в концентрированном виде, извлекаются и связываются. После этого они могут быть безопасно складированы на подземных свалках, законсервированных шахтах или после их кондиционирования, например после смешивания с бетоном, складированы на наземных свалках.

На заводах по термическому обезвреживанию отходов следует применять трехступенчатую систему очистки отходящих дымовых газов, отвечающую принципам использования «наилучших из доступных технологий» и адаптированную к использованию химических реагентов (аддитивов) российского производства. На первой ступени очистки в абсорбере происходит нейтрализация кислых компонентов дымовых газов известью в присутствии мелкодисперсных водяных капель. На второй ступени в рукавном фильтре осуществляется глубокая очистка от летучей золы и сорбция, тяжелых металлов и диоксинов в процессе фильтрования дымовых газов через слой извести и активированного угля на фильтровальной ткани. На третьей ступени очистки осуществляется восстановление содержащихся в дымовых газах оксидов азота до молекулярного азота с использованием аммиачной воды. В таблице 1 приведены гарантированные показатели по содержанию загрязняющих веществ в очищенных дымовых газах в сравнении с нормативами Евросоюза (Директива 2000/76/ЕС по сжиганию отходов).

Таблица 1. Показатели по содержанию загрязняющих веществ в очищенных дымовых газах в сравнении с нормативами Евросоюза

| № п/п | Наименование веществ | Требования директивы Евросоюза 2000/76/ЕС по сжиганию отходов | Гарантированные значения концентраций загрязняющих веществ |

| мг/Нм 3 при 11% О2 в сухих дымовых газах (получасовые значения) | |||

| 1. | Летучая зола и пыль | ||

| 2. | Органические вещества | ||

| 3. | Хлористый водород | ||

| 4. | Фтористый водород | ||

| 5. | Сернистый ангидрид | ||

| 6. | Оксиды азота | ||

| 7. | Оксид углерода | ||

| 8. | Аммиак | — | |

| 9. | Кадмий | 0,05 | 0,032 |

| 10. | Таллий | ||

| 11. | Ртуть | 0,05 | 0,05 |

| 12. | Кобальт | 0,5 | 0,5 |

| 13. | Хром | ||

| 14. | Марганец | ||

| 16. | Никель | ||

| 17. | Мышьяк | ||

| 18. | Медь | ||

| 19. | Свинец | ||

| 20. | Сурьма | ||

| 21. | Ванадий | ||

| 22. | Диоксины, фураны | 0,1*10 -6 | 0,1*10 -6 |

Из таблицы следует, что для ряда основных загрязняющих веществ- летучей золы, фтористого водорода, сернистого ангидрида, оксидов азота и углерода гарантированные значения концентраций значительно ниже требований директивы ЕС, что свидетельствует о высоких экологических показателях предлагаемой системы газоочистки.

При депонировании отходов, а также при всех других методах обработки, таких как механо-биологическая переработка, органические и неорганические вредные вещества, распределенные в отходах, накапливаются в теле свалки или в конечном продукте и, со свалочным газом и фильтрационными водами полигона поступают в атмосферный воздух и грунтовые воды.

Продукт, оставшийся из термического обезвреживания отходов, напротив инертен и не может больше вступать в реакции. Вредные вещества разрушаются или под контролем связываются и сепарируются в концентрированной форме.

При сжигании отходов их объем сокращается примерно в десять раз. Из 1т мусора остается только 250 кг шлака и золы, 30 кг железного скрапа и 1 кг осадка на фильтре.

Образующиеся при сжигании так называемые инертные вещества, похожие на горную породу шлаки могут быть безопасно депонированы. В Германии, Голландии и других странах они используются даже как заменитель дорожного щебня или для звукоизоляции стен.

Находящиеся в отходах черные металлы выделяются из шлака с помощью магнитного сепаратора как железный лом и повторно используются.

Выделившиеся в рукавных фильтрах установки очистки дымовых газов компоненты и фильтровальная пыль содержат неразрушающиеся при высоких температурах продукты нашей повседневной жизни, которые когда-либо оказались в мусоре и представляют собой концентрат вредных веществ, первоначально рассеянных по всей массе ТБО. Они должны утилизироваться специальным образом, для чего в настоящее время разработаны и разрабатываются различные технологии, такие как гранулирование с добавлением цемента, бетонирование в блоках, обработка химическими реактивами (гуминовыми кислотами) и другие.

Захоронение отходов

Данная технология заключается в разложении мусора в земле после захоронения его на специальном полигоне.

Данные о полигонах представлены на рисунках 2, 3.

Следует отметить, что в ЕС существует законодательный запрет использования данной технологии для бытовых отходов. По этой причине технологию захоронения ТБО больше нельзя применять в пределах Eвросоюза.

Основные требования к полигону ТБО:

Полигон для складирования и хранения ТБО ни в коем случае не должен заливаться паводковыми водами.

Складирование и хранение ТБО должно производиться на подготовленное водонепроницаемое основание.

Недопустимо попадание грунтовых вод на основание полигона.

Недопустимо сжигание ТБО на территории полигона.

Эти требования повсеместно не выполняются – полностью или частично. В связи с недостаточным количеством обустроенных полигонов для складирования и захоронения отходов широко распространена практика их размещения в местах неорганизованного складирования (несанкционированные свалки), что представляет особую опасность для окружающей среды. Объемы размещения токсичных отходов на несанкционированных свалках постоянно растут.

Вследствие различных химических реакций, а также микробиологической деятельности температура в различных местах тела свалки может колебаться от 50 до 100 градусов, вызывая самопроизвольное возгорание и поставляя в окружающую среду тысячекратные ПДК полиароматических углеводородов (ПАУ) — химических канцерогенов, занимающих ведущее место в возникновении раковых заболеваний. При воздействии света на водные растворы ароматики (при испарении после осадков, а также при горении пластмасс и органики) в обилии образуются соединения класса диоксинов.

Атмосферные осадки помогают миграции химических элементов, их встрече друг с другом, контакту, а также проникновению в грунтовые воды. Опасно периодическое поступление химических веществ с поверхностным и подпочвенным стоком. Токсичные газовые выделения со свалки способны распространяться на большие расстояния главным образом в направлении

превалирующих ветров, а также вступать в реакцию с выбросами окружающих промышленных объектов, усугубляя и без того напряженную экологическую обстановку.

Сведения об источниках водоснабжения представлены на рис. 4.

На полигонах отходы подвергаются интенсивному биохимическому разложению. В условиях захоронений, куда поступает практически 80 % общего потока отходов, быстро формируются анаэробные условия, в которых протекает биоконверсия органического вещества (ОВ) с участием метаногенного сообщества микроорганизмов. В результате этого процесса образуется биогаз или, так называемый, свалочный газ (СГ). Эмиссии свалочных газов (СГ), поступающие в природную среду формируют негативные эффекты как локального, так и глобального характера.

Результаты экспериментального исследования состава полигонного биогаза представлены в таблице на рис.5.

Захоронение ТБО на полигонах требует регулярного открытия новых площадок, которые, вследствие отсутствия подходящих участков в ближней пригородной зоне крупных городов и на территориях с высокой плотностью населения, должны располагаться все дальше от центра города. Это приводит к дополнительным экономическим затратам, связанным с увеличением пробега мусоровозов, увеличению загрязнения атмосферного воздуха продуктами сгорания их топлива, дополнительной загрузкой и износом пригородных дорог. В результате себестоимость «простого» захоронения становится достаточно высокой, в особенности при учете большей площади необходимых полигонов, выводимых из оборота минимум на 100 лет, а также высокой стоимости их квалифицированного обустройства.

Рис. 7. Сравнение технологий термической переработки

| Малая надежность работы Выбросы в атмосферу тяжелых металлов и неорганических веществ Высокая стоимость |

| Большой объем небезопасных остатков Выделение вредных органических веществ |

| — Потребность измельчения отходов — Малая надежность — Выделение вредных органических веществ |

| Оптимальная область |

| Нет бактериологического обезвреживания (стерилизации) |

ГОУ ДПО «Российской медицинской академии последипломного образования» Росздрава выполнена «Оценка риска здоровью населения от химического загрязнения атмосферного воздуха для подтверждения эффективности расчётного размера санитарно-защитной зоны МСЗ № 3 в целях обеспечения благоприятных условий проживания населения». Результаты исследования показали, что ведущий фактор химического воздействия выбросов МСЗ № 3 на здоровье населения – это риск острого воздействия на органы дыхания, где основной вклад в уровни суммарного риска вносит диоксид азота, коэффициент опасности для которого не превышает 0,13, что соответствует приемлемому (допустимому) уровню риска по принятой классификации медико-санитарных рисков.

Весь комплекс исследований свидетельствует, что выбросы МСЗ № 3 обуславливают химическое загрязнение атмосферного воздуха, которое соответствует минимальным уровням (De minimis) всех видов хронического канцерогенного и неканцерогенного рисков.

Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.06.2011г. № 81 утвержден размер санитарно-защитной зоны завода. Получено разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

На МСЗ-3 постоянно проводится инструментальный контроль загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в санитарно-защитной зоне вокруг завода специализированными аккредитованными организациями. Данные по инструментальному контролю приведены в приведенных ниже таблицах и графиках. Данные замеров диоксинов и фуранов показывают, что за все годы наблюдений с 2008 по 2012 год фактические концентрации диоксинов ни разу не достигли уровня предельно-допустимой концентрации. Данные замеров различных загрязняющих веществ в очищенных дымовых газах МСЗ-3 оказались значительно ниже разрешенных значений выбросов этих веществ (рис.8-10).

Таким образом, данные экологического контроля о влиянии выбросов загрязняющих веществ завода на окружающую среду показали отсутствие негативного воздействия МСЗ-3 на окружающую среду.

Рис 8. Результаты лабораторного контроля содержания в атмосферном воздухе диоксинов и фуранов на территории жилой застройки в районе размещения МСЗ № 3, проведенные ведущими лабораторными центрами России ЛАЭТ ИПЭЭ им. А. Н. Северцова РАН и ФГУП «РосНИЦЧС» ФМБА России в 2008–2011 гг.

| Местонахождение поста наблюдения | Максимальные среднесуточные концентрации диоксинов и фуранов, обнаруженные в приземном слое атмосферы | |||||||

| 2008г. октябрь | 2009г. июль | 2010г. апрель | 2010г. сентябрь | 2011 г. апрель | 2011г. сентябрь | 2011г. декабрь | 2012г. май | |

| Москва, ул. Дорожная, д. 7, к. 3 | 0,1 | 0,03 | 0,307 | 0,086 | 0,286 | — | 0,092 | 0,023 |

| Москва, ул. Дорожная, д. 16 А | – | 0,19 | 0,413 | 0,066 | 0,241 | — | 0,094 | 0,032 |

| Москва, Харьковский пр-д, 5 А к. 1 | – | – | – | – | 0,310 | 0,026 | — | 0,043 |

Среднесуточные концентрации пг ДЭ/м3 (среднесуточная ПДК – 0, 5 пг/м3

Рис. 9. Содержание диоксинов и фуранов в атмосферном воздухе в районе размещения МСЗ № 3

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Результаты замеров концентраций ЗВв дымовых газах, мг/м 3 | Предельно допустимые концентрации ЗВ в дымовых газах, мг/нм 3 | Отношение средних концентраций ЗВ к предельно допустимым, % | Нормативные концентрации ЗВ в дымовых газах в соотв. с Директивой Евросоюза 2000/76/ЕС, мг/нм 3 | Средний Фактический выброс ЗВ за 2009-2010гг. из дымовой трубы, г/с | Предельно допустимые (разрешенные) выбросы ЗВ из дымовой трубы, г/с | Отношение средних выбросов ЗВ к предельно допустимым, % | |||||

| Линия 1 | Линия 2 | Линия 1 | Линия 2 | Линия 1 | Линия 2 | Линия 1 | Линия 2 | ||||||

| 1. | Диоксины | 0,042х10 -6 | 0,036х10 -6 | 0,027х10 -6 | 0,049х10 -6 | 0,1х10 -6 | 0,1х10 -6 | 36,83 | 40,10 | 0,1х10 -6 | 2,18х10 -9 | 5,4х10 -9 | 40,37 |

| 2. | Азота диоксид | 56,24 | 57,72 | 46,50 | 56,28 | 76,30 | 77,50 | 67,32 | 73,55 | 200,0 | 2,10 | 4,10 | 51,22 |

| 3. | Азота оксид | 9,14 | 9,38 | 7,61 | 9,18 | 12,4 | 12,6 | 67,52 | 73,63 | 0,35 | 0,67 | 52,24 | |

| 4. | Серы диоксид | 6,15 | 6,39 | 2,32 | 2,55 | 48,60 | 47,90 | 7,58 | 8,05 | 50,0 | 0,18 | 2,60 | 6,79 |

| 5. | Углерода оксид | 2,60 | 2,20 | 4,31 | 9,86 | 46,70 | 45,80 | 7,40 | 13,16 | 100,0 | 0,19 | 2,40 | 8,10 |

| 6. | Аммиак | 0,23 | 0,22 | 3,51 | 3,71 | 7,40 | 7,60 | 25,27 | 25,82 | — | 0,055 | 0,40 | 13,84 |

| 7. | Бенз/а/пирен | 0,000017 | 0,000020 | 0,0000005 | 0,000001 | 0,000051 | 0,000046 | 16,70 | 22,30 | — | 0,00000037 | 0,0000026 | 14,21 |

| 8. | Фтороводород | 0,47 | 0,33 | 0,32 | 0,34 | 0,78 | 0,80 | 50,0 | 41,56 | 2,0 | 0,0078 | 0,042 | 18,57 |

| 9. | Хлороводород | 0,12 | 1,54 | 2,68 | 3,06 | 9,20 | 9,30 | 15,16 | 24,68 | 10,0 | 0,035 | 0,49 | 7,06 |

| 10. | Пыль неорг.. | 3,60 | 3,98 | 0,89 | 0,44 | 9,70 | 9,40 | 23,12 | 23,48 | 10,0 | 0,095 | 0,51 | 18,53 |

| 11. | Кадмий | 0,029 | 0,0033 | 0,00023 | 0,00023 | 0,0082 | 0,0076 | 18,78 | 22,86 | 0,05 | 0,000064 | 0,00042 | 15,17 |

| 12. | Таллий | 0,0000005 | 0,000001 | 0,00000022 | 0,00000023 | 0,0000025 | 0,0000029 | 21,40 | 21,98 | 0,000000027 | 0,0000002 | 13,35 | |

| 13. | Ртуть | 0,018 | 0,019 | 0,014 | 0,010 | 0,047 | 0,049 | 33,85 | 28,90 | 0,05 | 0,00099 | 0,0026 | 37,88 |

| 14. | Ванадий | 0,00011 | 0,00012 | 0,000019 | 0,000012 | 0,00029 | 0,00031 | 21,81 | 21,69 | 0,5 | 0,0000026 | 0,0000161 | 16,09 |

| 15. | Кобальт | 0,00066 | 0,00076 | 0,00012 | 0,000053 | 0,0018 | 0,0019 | 21,40 | 21,26 | 0,000017 | 0,000098 | 16,89 | |

| 16. | Марганец | 0,00063 | 0,00066 | 0,00010 | 0,000052 | 0,0018 | 0,0016 | 20,13 | 22,10 | 0,000014 | 0,000091 | 15,45 | |

| 17. | Медь | 0,00126 | 0,00140 | 0,00020 | 0,00016 | 0,0036 | 0,0033 | 20,14 | 23,56 | 0,0000292 | 0,000182 | 16,04 | |

| 18. | Мышьяк | 0,000063 | 0,000085 | 0,0000079 | 0,0000023 | 0,00018 | 0,00022 | 20,53 | 19,83 | 0,00000172 | 0,0000109 | 15,74 | |

| 19. | Никель | 0,0024 | 0,0026 | 0,00049 | 0,00021 | 0,0073 | 0,0061 | 19,76 | 22,99 | 0,00006 | 0,00035 | 17,01 | |

| 20. | Свинец | 0,014 | 0,017 | 0,0039 | 0,0027 | 0,041 | 0,044 | 21,83 | 21,82 | 0,00037 | 0,0023 | 16,17 | |

| 21. | Сурьма | 0,0082 | 0,0041 | 0,0012 | 0,00067 | 0,024 | 0,024 | 19,38 | 20,24 | 0,000194 | 0,00133 | 14,55 | |

| 22. | Хром | 0,0078 | 0,0133 | 0,0018 | 0,00095 | 0,023 | 0,021 | 20,76 | 21,90 | 0,000199 | 0,00116 | 17,16 |

Рис. 10. Обобщенные результаты исследований выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу из дымовой трубы МСЗ №3

Обоснование выбора оптимального способа

Источник