- Типы и способы восприятия информации

- Что такое информация?

- Как воспринимается информация?

- Представление информации

- Способы восприятия информации человеком

- Типы восприятия

- Визуалы

- Аудиалы

- Кинестетики

- Дискреты

- Тип восприятия и обучаемость

- Роль в общении

- Роль обоняния и вкуса в психофизиологической системе человека

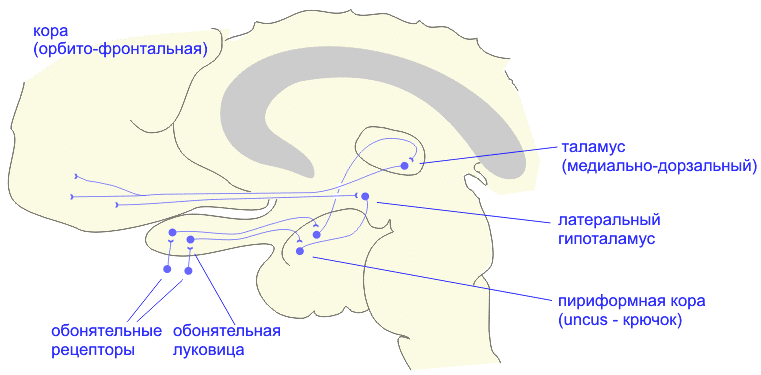

- Центральные проекции обонятельного пути ( http://medbiol.ru ).

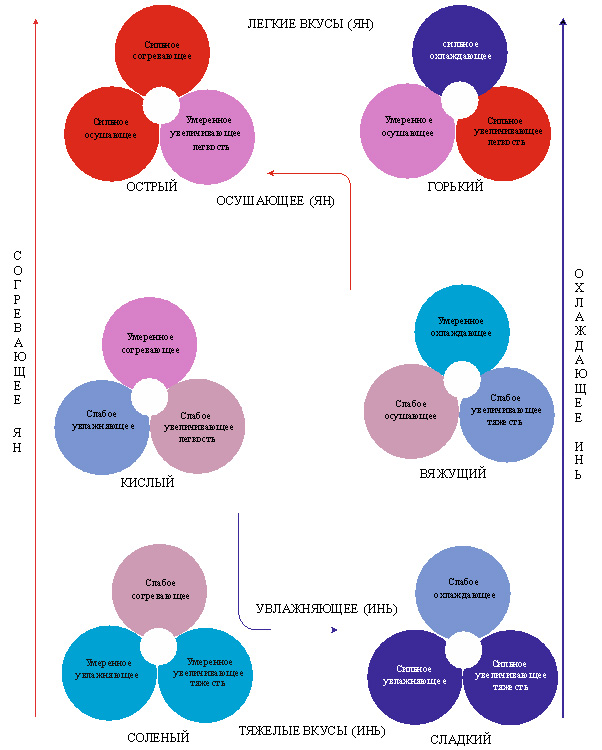

- Модель классификации вкусов растений по их воздействию на организм человека (разработчик Л.И. Брайко)

Типы и способы восприятия информации

Ежедневно на каждого человека обрушивается огромное количество информации. Мы сталкиваемся с новыми ситуациями, предметами, явлениями. Одни люди без проблем справляются с этим потоком знаний и успешно используют его в своих интересах. Другие же с трудом способны запомнить хоть что-то. Во многом такая ситуация объясняется принадлежностью человека к определенному типу по способу восприятия информации. Если она подается в неудобной для человека форме, то ее обработка будет крайне затруднительной.

Что такое информация?

Понятие «информация» имеет абстрактное значение и во многом его определение зависит от контекста. В переводе с латинского языка это слово означает «разъяснение», «представление», «ознакомление». Наиболее часто под термином «информация» понимают новые факты, которые восприняты и поняты человеком, а также признаны полезными. В процессе переработки этих впервые полученных сведений люди получают определенные знания.

Как воспринимается информация?

Восприятие информации человеком — это ознакомление с явлениями и предметами посредством их воздействия на различные органы чувств. Анализируя результат воздействия того или иного предмета или ситуации на органы зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания, индивид получает определенное представление о них. Таким образом, основа в процессе восприятия информации — пять наших органов чувств. При этом активно задействованы прошлый опыт человека и ранее полученные знания. Обращаясь к ним, можно отнести полученную информацию к уже известным явлениям или выделить из общей массы в отдельную категорию. Способы восприятия информации базируются на некоторых процессах, связанных с психикой человека:

- мышление (увидев или услышав предмет или явление, человек, начиная мыслить, осознает, с чем он столкнулся);

- речь (возможность назвать объект восприятия);

- чувства (различные виды реакций на предметы восприятия);

- воля (способность человека организовывать процесс восприятия).

Представление информации

По этому параметру информацию можно разделить на следующие виды:

- Текстовая. Она представляется в виде всевозможных символов, которые, сочетаясь друг с другом, позволяют получить слова, фразы, предложения на каком-либо языке.

- Числовая. Это сведения, представленные числами и знаками, которые выражают определенное математическое действие.

- Звуковая. Это непосредственно устная речь, благодаря которой сведения от одного человека передаются другому, и различные аудиозаписи.

- Графическая. К ней относят схемы, графики, рисунки и прочие изображения.

Восприятие и представление информации неразрывно связаны между собой. Каждый человек старается выбирать именно тот вариант подачи данных, который обеспечит наилучшее их понимание.

Способы восприятия информации человеком

В распоряжении человека есть несколько таких способов. Они определяются пятью органами чувств: зрением, слухом, осязанием, вкусом и обонянием. В связи с этим существует определенная классификация информации по способу восприятия:

- визуальная;

- звуковая;

- тактильная;

- вкусовая;

- обонятельная.

Визуальная информация воспринимается с помощью глаз. Благодаря им в мозг человека поступают различные зрительные образы, которые затем там обрабатываются. Слух необходим для восприятия информации, поступающей в виде звуков (речи, шумов, музыки, сигналов). Органы осязания ответственны за возможность восприятия тактильной информации. Рецепторы, расположенные на коже, позволяют оценить температуру исследуемого объекта, тип его поверхности, форму. Вкусовая информация поступает в мозг от рецепторов на языке и преобразуется в сигнал, по которому человек понимает, какой это продукт: кислый, сладкий, горький или соленый. Обоняние также помогает нам в познании окружающего мира, позволяя различать и идентифицировать всевозможные запахи. Главную роль в восприятии информации играет зрение. На него приходится около 90% полученных знаний. Звуковой способ восприятия информации (радиопередача, например) составляет около 9%, а остальные органы чувств отвечают всего за 1%.

Типы восприятия

Одна и та же информация, полученная каким-либо определенным способом, воспринимается каждым человеком по-разному. Кто-то после минутного прочтения одной из страниц книги может без труда пересказать ее содержание, другой же не запомнит практически ничего. А вот если такому человеку прочитать тот же текст вслух, он с легкостью воспроизведет в памяти услышанное. Такие различия определяют особенности восприятия информации людьми, каждые из которых присущи определенному типу. Всего их четыре:

- Визуалы.

- Аудиалы.

- Кинестетики.

- Дискреты.

Зачастую очень важно знать, какой тип восприятия информации является для человека доминирующим и чем он характеризуется. Это значительно улучшает взаимопонимание между людьми, дает возможность максимально быстро и полно донести нужные сведения до своего собеседника.

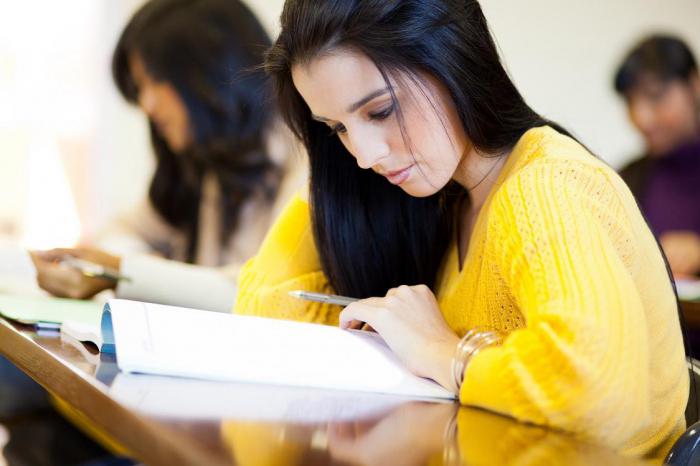

Визуалы

Это люди, для которых главным органом чувств в процессе познания окружающего мира и восприятия информации является зрение. Они прекрасно запоминают новый материал, если видят его в виде текста, картинок, схем и графиков. В речи визуалов часто встречаются слова, так или иначе связанные с характеристикой объектов по их внешним признакам, самой функцией зрения («посмотрим», «светло», «яркий», «будет видно», «мне кажется»). Такие люди говорят обычно громко, быстро, активно жестикулируют при этом. Визуалы большое внимание уделяют своей внешности, окружающей обстановке.

Аудиалы

Для аудиалов гораздо проще усвоить то, что они один раз услышали, а не сто раз увидели. Особенности восприятия информации такими людьми заключаются в их умении слушать и хорошо запоминать сказанное как в разговоре с коллегами или родственниками, так и на лекции в институте или на рабочем семинаре. Аудиалы имеют большой словарный запас, с ними приятно общаться. Такие люди умеют прекрасно убеждать собеседника в разговоре с ним. Активному времяпровождению предпочитают спокойные занятия, любят слушать музыку.

Кинестетики

Осязание, обоняние и вкус играют важную роль в процессе восприятия информации кинестетиками. Они стремятся потрогать, ощупать, попробовать предмет на вкус. Значима для кинестетиков и двигательная активность. В речи таких людей часто встречаются слова, описывающие ощущения («мягкий», «по моим ощущениям», «хватать»). Для ребенка-кинестетика необходим телесный контакт с близкими людьми. Для него важны объятия и поцелуи, удобная одежда, мягкая и чистая постель.

Дискреты

Способы восприятия информации напрямую связаны с органами чувств человека. Основная масса людей получает знания при помощи зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. Однако типы восприятия информации включают в себя и тот, который связан в первую очередь с мышлением. Людей, воспринимающих окружающий мир подобным образом, называют дискретами. Их довольно мало, причем встречаются они только среди взрослых, так как у детей логика развита недостаточно. В молодом возрасте основные способы восприятия информации дискретами – визуальный и аудиальный. И лишь с возрастом они начинают активно размышлять об увиденном и услышанном, открывая при этом для себя новые знания.

Тип восприятия и обучаемость

Способы восприятия информации людьми во многом определяют ту форму обучения, которая будет максимально для них эффективной. Конечно, нет таких людей, которые бы получали новые знания целиком при помощи одного органа чувств или их группы, например, осязания и обоняния. Все они выступают в роли средств восприятия информации. Однако знание того, какие органы чувств являются у конкретного человека доминирующими, дает возможность окружающим быстро довести до него нужные сведения, а самому человеку позволяет эффективно организовать процесс самообразования.

Визуалам, например, нужно представлять всю новую информацию в читаемом виде, на рисунках и схемах. В этом случае они гораздо лучше запоминают ее. Визуалы преуспевают обычно в точных науках. Еще в детстве они отлично складывают пазлы, знают многие геометрические фигуры, хорошо рисуют, чертят, строят из кубиков или конструктора.

Аудиалы, напротив, легче воспринимают информацию, полученную из устной речи. Это может быть разговор с кем-либо, лекция, аудиозапись. При обучении иностранному языку для аудиалов предпочтительнее аудиокурсы, чем напечатанный самоучитель. Если все же требуется запомнить написанный текст, его лучше проговаривать вслух.

Кинестетики очень подвижны. Им сложно концентрироваться на чем-либо длительное время. Таким людям трудно усвоить материал, полученный на лекции или из учебника. Процесс запоминания будет проходить быстрее, если кинестетики научатся связывать теорию и практику. Им легче обучаться таким наукам, как физика, химия, биология, в которых конкретный научный термин или закон можно представить в виде результата опыта, проведенного в лаборатории.

Дискретам требуется немного больше времени, чем прочим людям, чтобы принять к сведению новую информацию. Они сначала должны осмыслить ее, соотнести со своим прошлым опытом. Таким людям можно, например, записывать лекцию преподавателя на диктофон, чтобы впоследствии прослушать ее второй раз. Среди дискретов много людей науки, так как рациональность и логичность для них превыше всего. Поэтому в процессе учебы им будут наиболее близки те предметы, в которых точность определяет восприятие информации — информатика, например.

Роль в общении

Типы восприятия информации влияют и на то, каким образом с человеком лучше общаться, чтобы он прислушался к вам. Для визуалов очень важен внешний вид собеседника. Малейшая небрежность в одежде может оттолкнуть его, после чего будет совсем неважно, что он говорит. Беседуя с визуалом, нужно уделять внимание своей мимике, говорить быстро с использованием жестикуляции, подкреплять разговор схематичными рисунками.

В разговоре с аудиалом должны присутствовать слова, которые ему близки («послушайте меня», «звучит заманчиво», «это говорит о многом»). Восприятие информации человеком-аудиалом зависит во многом от того, как собеседник говорит. Тембр голоса должен быть спокойным, приятным. Важный разговор с аудиалом лучше отложить, если вы сильно простужены. Такие люди не терпят также визгливых нот в голосе.

Переговоры с кинестетиком нужно проводить в помещении с комфортной температурой воздуха, приятным запахом. Таким людям требуется иногда прикоснуться к собеседнику, так они лучше понимают услышанное или увиденное. Не стоит ждать от кинестетика быстрого принятия решения сразу после беседы. Ему необходимо время на то, чтобы прислушаться к своим ощущениям и понять, что он все делает правильно.

Диалог с дискретом должен быть построен на принципе рациональности. Лучше всего оперировать строгими научными фактами, правилами. Для дискрета более понятен язык цифр.

Источник

Роль обоняния и вкуса в психофизиологической системе человека

Брайко Лариса Ивановна

Кандидат психологических наук, член-корр. НАНО, советник РАЕН, руководитель ноосферного предприятия ООО «Арома-Фиолет», доцент кафедры психологии Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в г. Ялте.

Источник: Брайко Л.И. – Роль обоняния и вкуса в психофизиологической системе человека. / Ноосферное образование – стратегия здоровья. / Сборник докладов XXVIII Международная научно-практическая конференция по ноосферному образованию – Севастополь: Изд-ль Кручинин Л.Ю., 2010. – 520 с. – илл. – С. 435-441.

Роза! Сколько эмоций можно получить от одного только воспоминания этого совершенного символа растительного царства. Аромат розы наш нос опознает немедленно в очень малых количествах (одна десятимиллионная грамма). Обоняние (ощущение запаха) и вкус (ощущение вкуса) совершенно незаслуженно в психофизиологии были отнесены к второстепенным ощущениям.

В конце XX века, с развитием таких наук как нейропсихология, нейролингвистика, квантовая физика, появлением теории голографической природы мозга К. Прибрама и теории генетического единства мира профессора Б.А. Астафьева, на передний план выходит целостный подход, как к системе «человек», так и устройству Мира.

И незаслуженно забытые обоняние, а также вкус могут сыграть значительную роль в эволюционном развитии нейроконтуров головного мозга (ансамбля мозговых клеток, нейронов, обеспечивающих конкретную функцию в жизни человека) и как функциональный результат этого процесса – усложнение мышления, появление новых знаний, умений и возможностей человечества.

В рамках психогенетических исследований Л. Бака, в хромосомном наборе человека были идентифицированы гены, отвечающие за рецепторы обоняния, которые являются первым звеном в цепочке процессов, обеспечивающих распознавание и идентификацию молекул по запаху. Количество таких генов, производящих рецепторные протеины для распознавания отдельных химических молекул около 1000. При этом оказалось, что обнаруженные рецепторы обоняния принадлежат к гораздо более широкой группе рецепторов, отвечающих также за восприятие гормонов и нейромедиаторов.

Нейромедиатор – низкомолекулярные биологически активные вещества, обеспечивающие передачу нервного импульса другим клеткам. Гормон – биологически активное вещество, выделяемое железами внутренней секреции (эндокриными железами) прямо в кровоток и оказывающее целенаправленное действие на другие органы и ткани. В эволюционном плане гормоны имеют общее происхождение с нейромедиаторами, что проявляется в том, что они обладают схожей химической структурой. Так нейрогормоны – биологически активные вещества группы пептидов, синтезируемые в теле нейрона, участвуют в жизненно важных функциях организма и обеспечивают взаимодействие между высшими отделами ЦНС и эндокринной системой.

В рамках психонейроиммунологии функцию нейромедиаторов выполняют нейропептиды, участвующие в нейрогенной регуляции функций имунной системы. Нервная, эндокринная и имунная системы выполняют общую функцию обеспечения гомеостаза (постоянства, устойчивости) организма как единого целого. В реализации этой функции системы действуют как единое целое нейроиммуноэндокринная система, регулируемая нейромедиаторами, нейропептидами, нейрогормонами, по отношению к которым, клетки этих систем имеют соответствующий рецепторный аппрат.

Нейромедиаторы, нейрогормоны, нейропептиды все более используются в науке при изучении физиологии поведения, памяти, внимания и эмоций. Благодаря соотнесению рецепторов обоняния и рецепторов нейроиммуноэндокринной системы к одной группе, мы имеем очень быструю взаимосвязь между обонянием и протеканием практически всех психофизиологических процессов в организме человека.

Существует стереохимическая теория обоняния, согласно которой имеется соответствие между свойствами рецепторных молекул, находящихся в ресничках обонятельных клеток, и конфигурацией и размерами молекул пахучих веществ. Наиболее сильные обонятельные ощущения вызывают вещества, растворимые в воде и жирах.

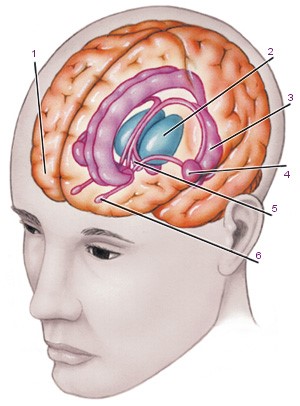

- Лобная доля (lobus frontalis).

- Таламус (thalamus).

- Гиппокамп (hippocampus).

- Миндалевидное тело (corpus amygdaloideum).

- Гипоталамус (hypothalamus).

- Обонятельная луковица (bulbus olfactorius).

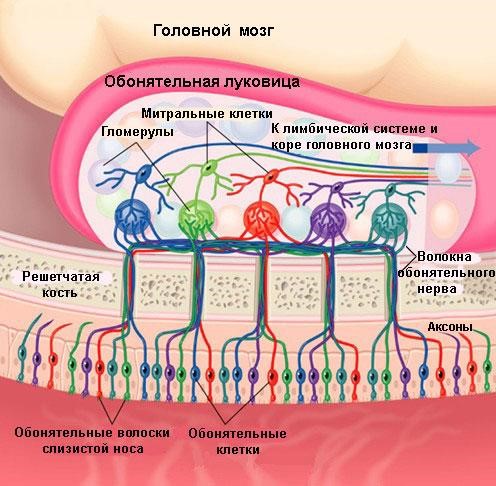

Центральные проекции обонятельного пути ( http://medbiol.ru ).

Аромат чистоты. (Фото Л. И. Брайко).

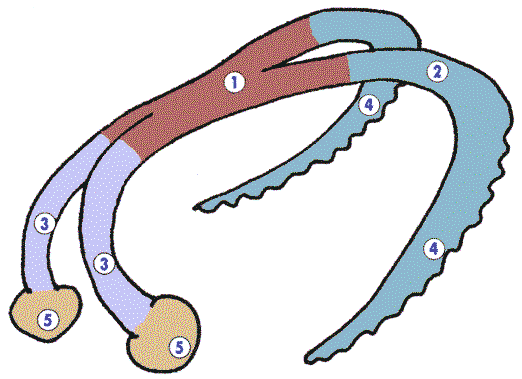

Периферическая часть обонятельного отдела (http://medbiol.ru)

В обонятельной борозде (sulcus olfactorius) лобной доли, расположенной сбоку от продольной щели большого мозга, лежит обонятельная луковица (bulbus olfactorius). К вентральной поверхности каждой луковицы подходят 15-20 тонких обонятельных нервов, выходящих из полости носа через отверстия пластинки решетчатой кости. Обонятельная луковица переходит в обонятельный тракт (tractus olfactorius), задний отдел которого утолщается, расширяется, образуя обонятельный треугольник (trigonum olfactorium). Задняя сторона треугольника, в свою очередь, переходит в переднее продырявленное вещество (substantia perforata anterior). Через отверстия продырявленного вещества в глубь мозга проникают артерии. («Анатомия человека» Сапин М. Р., Билич Г.Л.).

Центральная часть обонятельного отдела является весьма сложным образованием, которое включает в себя несколько основных мозговых центров обонятельной системы. В нее входят: сводчатая извилина (сводчатая извилина в свою очередь состоит из трех извилин: поясной извилины, перешейка и гиппокампальной извилины), крючок гиппокампа, зубчатая извилина, серый покров, (серый покров — это тонкий слой серого вещества на верхней поверхности мозолистого тела), гиппокамп. Дэниел Гоулман в труде «Эмоциональный интеллект» описывает, что именно гиппокамп вносит главный вклад в обеспечение глубокого запоминания ситуации, очень важного с точки зрения эмоционального содержания, а миндалевидное тело хранит в памяти эмоциональный аромат, присущий этой ситуации. Функции миндалины связаны с обеспечением оборонительного поведения, вегетативными, двигательными, эмоциональными реакциями, мотивацией условнорефлекторного поведения.

Свод является проводящей системой обонятельного мозга. Свод — это сильно изогнутый тяж белого вещества, почти целиком состоящий из продольных волокон.

В своде различают тело свода, ножку свода и столб свода. Эта проводящая система обонятельного мозга связана:

- С мозолистым телом. Задний отдел свода — правая и левая ножки свода срастаются с нижней поверхностью мозолистого тела, нервного тракта соединяющего правое и левое полушарие и координирующего их активность.

- С таламусом. Нижнебоковая поверхность тела свода свободно прилегает к таламусам, подкорковым центром всех видов чувствительности, получающим информацию от всех органов чувств и передающим ее в кору головного мозга.

- С гипоталамусом. Каждый столб свода, загибаясь, направляется вниз и погружается в вещество гипоталамуса, главного координирующего и регулирующего центра вегетативной нервной системы. Эта нервная система поддерживает постоянство внутренней среды организма (гомеостаз), координирует и регулирует деятельность внутренних органов, обмен веществ, функциональную активность тканей и т. д. Гипоталамус является высшим центром регуляции эндокринных функций, он объединяет нервные и эндокринные регуляторные механизмы в общую нейроэндокринную систему. Гипоталамус образует с гипофизом единый функциональный комплекс, в котором первый играет регулирующую, а второй эффекторную роль.

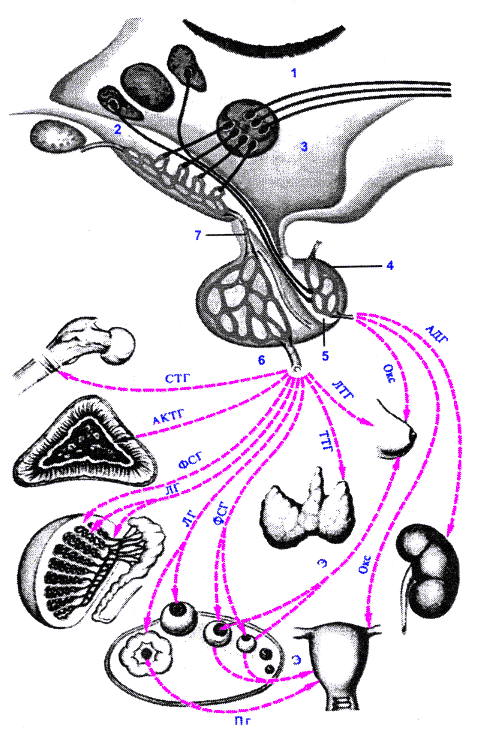

- гипоталамус (темным цветом выделены ядра);

- первичная капиллярная сеть;

- таламус;

- задняя доля гипофиза;

- промежуточная (средняя) доля гипофиза;

- передняя доля гипофиза со вторичной капиллярной сетью;

- портальная (воротная) вена гипофиза.

Гормоны гипофиза и направление их действия: АДГ — стимулирует реабсорбцию воды из первичной мочи в почках (уменьшает диурез) и одновременно повышает артериальное давление крови; Он же вызывает сокращение матки и отдачу молока молочными железами; ЛТГ — активирует выработку молока в молочных железах; ТТГ- активирует продукцию и секрецию тиреоидного гормона щитовидной железой; ФСГ- активирует рост фолликулов в яичниках и выработку ими эстрогенов, стимулирует сперматогенез в семенниках; ЛГ — стимулирует овуляцию, образование желтого тела и продукцию в нем прогестерона, стимулирует продукцию тестостерона в семенниках; АКТГ — стимулирует функцию клеток пучковой и сетчатой зон коры надпочечников: СТГ- стимулирует рост организма в целом и его отдельных органов (в том числе рост скелета); Э . установление половых циклов; Пг — влияет на преобразование эндометрия в лютеиновой фазе менструального цикла. («Физиология человека» под редакцией В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько).

Схема взаимовлияний органов гипоталамо-гипофизарной системы(http://medbiol.ru).

Большая часть структур обонятельного мозга входят в лимбическую систему, координирующую эмоциональные, мотивационные, вегетативные и эндокринные процессы. Основную часть лимбической системы составляют структуры гиппокампова круга – ряд последовательно соединённых структур мозга, образующих замкнутый цикл и относящихся к древней, старой и новой коре (внутренняя поверхность полушарий) и к подкорковым образованиям (гиппокамп, перегородка, миндалевидное тело, пояснительгая извилина, некоторые ядра таламуса и гипоталамуса и ретикулярная формация головного мозга). Древняя и старая кора лимбической системы имеет прямое отношение к обонятельной функции. Как самая древняя из сенсорных систем, обонятельная является неспецифическим активатором всех видов деятельности коры мозга.

Лимбическая система регулирует эмоциональные состояния, а также состояния бодрствования и сна, обеспечивает научение, память и внимание, играет существенную роль в переводе содержимого кратковременной памяти в долговременную. Лимбическая система связана с инстинктивными (самосохранение, добывание пищи, сексуальное поведение, воспитание потомства), наследственными реакциями, обуславливающими врождённую основу эмоций. Здесь же расположен ряд нервных центров, ведающих жизненно важными функциями, такими как дыхание, кровообращение, пищеварение и др. Вегетативные сосудистые, секреторные, обменные и другие реакции осуществляются нервными центрами таламуса и гипоталамуса.

Таким образом импульсы, приходящие от ароматических веществ, всегда имеют эмоциональную окраску, одновременно происходит активация или формирования ассоциативного ряда на запах, участвующего в установлении связи между психическими элементами: ощущениями, восприятием, представлениями, идеями и т.п. Ассоциация на запах проявляется в виде разных образов, ощущений, слов и определений. У каждого человека свое индивидуальное восприятие аромата.

Благодаря связи обоняния с лимбической системой и корой головного мозга ароматические вещества воздействуют, как на уровень бессознательного, так и участвуют в регуляции сознательного уровня – работоспособности, мозговой активности, мотивационного аспекта поведения.

В научно-исследовательском центре «Арома-фитопсихологии и психологии здоровья» ООО «Арома-Фиолет» (Республика Крым) с 2001 года нами проводятся исследования влияния натуральных эфирных масел на психофизиологическое состояние человека. Эфирные масла представляют собой смесь жидких, легко летучих органических веществ, полученных из растительного сырья. В настоящее время выделено свыше 5000 компонентов эфирных масел, а количество соединений, входящих в состав одного эфирного масла, может насчитываться свыше 500.

В зависимости от физико-химических и энергетических свойств эфирных масел нами была разработана классификации эфирных масел по их основному эффекту воздействия на психофизиологическое состояние человека. Апробация данной классификации проводится с использованием методов анализа вариабельности ритма сердца, лежащих в основе работы аппаратно-программного комплекса для сбора и обработки информации о психофизиологическом состоянии человека АПК «ВедаПульс» (ТУ9442-001-95477555-2010, ООО «Биоквант»), позволяющего соединить холистические подходы традиционных систем оздоровления и академические технологии, признанные современной медициной, а также диагностического комплекса «Омега Стандарт» (ТУ9442-001-50904116-2005, ООО «НПФ «Динамика»), предназначенного для комплексного исследования функционального состояния организма человека, оценивающего состояние вегетативной и нейрогуморальной регуляции, адаптационные возможности и психоэмоциональное состояние человека.

Как отмечает ряд исследователей, регулирующее воздействие ароматов натуральных эфирных масел на психофизиологическую сферу человека проявляется в виде трёх основных эффектов: стимуляции, адаптации и расслабления. Каждое эфирное масло в процессе регуляции психофизиологического состояния оказывает одновременно все три типа действия, но сила выраженности каждого эффекта может быть разной: высокой, средней и низкой. В зависимости от преобладающего эффекта регулирующего воздействия, эфирные масла мы классифицировали на шесть арома-фитопсихологических групп: релаксанты, стабилизаторы эмоций, гармонизаторы психической деятельности, адаптогены, адаптогены +стимуляторы, стимуляторы.

В таблице 1 приведены результаты наших исследований – шесть арома-фитопсихологических групп эфирных масел и их основной эффект воздействия на психофизиологическое состояние человека.

Разработанная нами классификация легла в основу авторской методики составления индивидуальных аромакомпозиций (арома-фитопсихологических духов) из 100% натуральных эфирных масел для коррекции психического перенапряжения, стрессовых состояний, создания общей психофизиологической гармонизации и улучшения психоэмоционального фона. В зависимости от преобладающего эффекта регулирующего воздействия, эфирные масла ТМ FIOLET® были классифицированы на шесть арома-фитопсихологических групп: релаксанты, стабилизаторы эмоций, гармонизаторы психической деятельности, адаптогены, адаптогены+стимуляторы, стимуляторы. Это отображено в цветовой гамме их упаковки с учетом принципов цветотерапии. Разработанные нами инструкция по применению каждого эфирного масла содержат подробную информацию об особенностях и силе его воздействия на психофизиологическую и психоэмоциональную сферу человека.

Таблица 1. Классификация эфирных масел по их основному эффекту воздействия на психофизиологическое состояние человека. (Научно-исследовательский центр «Арома-фитопсихологии и психологии развития» ООО «Арома-Фиолет», Республика Крым) Л. И. Брайко, С. В. Кудряшова.

Основной эффект воздействия на психо-эмоциональное состояние

Мелиссовое, Валериановое, Мускатно-Шалфейное, Пачулиевое, Иланг-Иланговое, Розового дерева, Лавандовое, Ромашковое, Мандариновое, Хмеля

Апельсиновое, Пальмарозовое, Ванильное, Вербеновое, Туйевое, Ветиверовое, Тысячелистника, Неролиевое, Элеми, Петит-грейное

Бессмертника, Мирровое, Жасминовое, Розовое, Ирисовое, Сандаловое, Иссоповое, Семян Моркови, Ладанного дерева, Ферулы

Оказывают стимулирующий эффект, проявляющийся в тонизации и стимуляции работы нервной системы, повышении умственной и физической работоспособности, улучшении концентрации внимания, памяти и скорости нервных реакций. Поднимают настроение, придают ясность мыслям, дают ощущение бодрости, эмоционального подъёма и прилива энергии.

Предостережения: рекомендуется кратковременное использование в ситуациях, требующих повышенной работоспособности (избегать злоупотребления и завышения доз).

Базиликовое, Лаймовое, Гвоздичное, Лемонграссовое, Кориандровое, Пиментовое, Коричное (из листьев), Тминное, Коры Коричного дерева, Цитронелловое, Куминовое, Чёрного Перца, Лавровое

* Данная классификация подтверждена составом и свойствами эфирных масел ТМ FIOLET®. Эфирные масла с аналогичным названиями других производителей по своим характеристикам могут значительно отличаться и не входить в данные арома-фитопсихологические группы.

В методах арома-фитопсихологии мы также учитываем энергетическое воздействие растительных ароматов на психофизиологическое состояние человека. Эфирные масла растений, в зависимости от различного химического состава, например, от содержания спиртов, фенолов, кетонов, терпенов, секвитерпенов, простых и сложных эфиров и т.д., оказывает на организм человека согревающее или охлаждающе, осушающее или увлажняющее действие. Эти знания применялись в аюрведической ароматерапии на протяжении многих тысячелетий и были исследованы с позиции современных научных достижений специалистами аюрведы Л. Миллер и Б. Миллер. В институте арома-фитопсихологии продолжается изучение энергетических свойств натуральных эфирных масел.

Шкала тепла/холода также согласуется с цветом некоторых эфирных масел. Масла окрашенные в красные тона, относятся к согревающим веществам, зеленоватый оттенок имеют эфирные масла с нейтральными свойствами, а синий оттенок указывает на способность к охлаждающему воздействию. Но большинство эфирных масел являются бесцветными или слегка желтоватыми прозрачными жидкостями.

Цвет эфирных масел, оказывающее охлаждающее воздействие Ромашковое (азулен придает синий оттенок)

Цвет эфирных масел, оказывающее нейтральное воздействие

Цвет эфирных масел, оказывающее согревающее воздействие Тимьяновое

Шкала сухость/влажность также объясняется физико-химическими свойствами эфирных масел. Вещества обладающие высокой электрической полярностью и хорошо смешивающиеся с водой относят к гидрофильным. Вещества с низкой электрической полярностью и не смешивающиеся с водой, а имеющие сродство с жирами и хорошо с ними смешивающиеся, относят к липофильным.

Если эфирные масла содержат в составе больше гидрофильных компонентов, то они в целом относятся к влажным маслам и оказывают увлажняющее воздействие. Если содержат больше липофильных компонентов, то их считают сухими, оказывающими осушающее воздействие.

Например, эфирные масла с высоким содержанием альдегидов, такие как мелисса, цитронелла, лемонграсс, эвкалипт лимонный и др., обладают увлажняющими и охлаждающими свойствами. Такими же свойствами характеризуются эфирные масла с высоким содержанием кетона – розмарин, шалфей, эвкалипт шаровидный и др. Увлажняющими, но согревающими свойствами обладают спирты (роза, померанец, мята перечная, чайное дерево, пачули, имбирь и др.) и фенолы (гвоздика, корица, тимьян, душица, чабер, кумин).

Многолетние исследования позволили нам вывести следующие правила арома-фитопсихологии, используемые в биадекватных методах преподавания:

Индивидуальное эмоционально-чувственное восприятие знакомого аромата растения может усилить или ослабить эффективность методов арома-фитопсихологии.

Создание положительных эмоционально-чувственных восприятий при применении определённого аромата растения значительно повышает эффективность методов арома-фитопсихологии.

Целенаправленное задействование аромата с определёнными свойствами в методах арома-фитопсихологии оказывает ожидаемое воздействие на эмоционально-чувственную сферу человека, что позволяет провести прогнозирование характера возникающих эмоций и их классификацию.

Сознательное задействование всех органов чувств в методах арома-фитопсихологии является первой ступенью гармонизации работы головного мозга и, соответственно, улучшению всех психофизиологических возможностей человека.

Крымские розы. (Фото Л. И. Брайко).

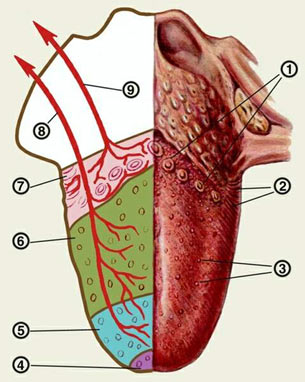

Нервные пути обонятельных структур достигают центра вкуса, в котором формируются вкусовые ощущения. Вкусовая чувствительность имеет один общий источник с обонятельной чувствительностью. Вкусовой анализатор представлен периферическим отделом, образованным вкусовыми луковицами, расположенными в слизистой оболочке языка; специфическими нервными волокнами, которые достигают продолговатого мозга, затем — вентральных и медиальных ядер таламуса, подкорковыми и корковыми структурами, находящихся в области больших полушарий и в гиппокампе.

Чувствительность различных участков языка к вкусовым раздражителям неодинакова. Наиболее чувствительны: к сладкому — кончик языка, к кислому — края, к горькому — корень языка, к соленому — кончик и края языка.

Схема расположения вкусовых сосочков, их иннервации и зон максимальной чувствительности к разным вкусовым качествам на языке человека:

1 — желобовидные сосочки;

2 — листовидные сосочки;

3 — грибовидные сосочки;

4 — зона восприятия сладкого вкуса;

5 — зона восприятия соленого вкуса;

6 — зона восприятия кислого вкуса;

7 — зона восприятия горького вкуса;

8 — лицевой нерв;

9 — языкоглоточный нерв.

Шесть основных вкусов: сладкий, кислый, солёный, острый, горький, вяжущий определены физико-биохимическими свойствами растений.

Растения, в зависимости от своих физико-биохимических свойств, определяющих их вкус, оказывают согревающее или охлаждающее действие на организм человека.

К тёплым вкусам относят острый, кислый и солёный. Острый вкус является наиболее согревающим, за ним следует кислый, а затем – солёный. К холодным вкусам относят сладкий, вяжущий и горький. Горький вкус обладает наибольшим охлаждающим действием, за ним следует вяжущий, а затем – сладкий.

Еще одним важным критерием классификации энергетических свойств растений по вкусовому восприятию является их способность увлажнять или осушать организм человека.

Острый вкус имеет наиболее осушающее действие, потом – горький, за ним – вяжущий. Наиболее увлажняющий вкус – сладкий, затем – солёный, потом – кислый. Увлажняющие растения состоят в основном из элемента воды, осушающие – из элемента воздуха.

Следующей классификацией вкусов является их воздействие на организм человека по увеличению тяжести или лёгкости.

Сладкий вкус – самый тяжёлый, за ним следует солёный, затем – вяжущий. Горький вкус – самый лёгкий, за ним следует острый, затем – кислый. Тяжёлые вкусы придают телу прочность, повышают вес и замедляют психические процессы. Лёгкие вкусы вызывают потерю веса, стимулируют пищеваренье и активизируют психические процессы.

В научно-исследовательском центре «Арома-фитопсихологии и психологии развития» ООО «Арома-Фиолет» (Республика Крым) разработана модель классификации вкусов по их воздействию на организм человека.

Модель классификации вкусов растений по их воздействию на организм человека (разработчик Л.И. Брайко)

Анализируя психофизиологические процессы систем обоняния и вкуса, можно сделать следующие выводы:

1. Наличие многих центров «обонятельного и вкусового мозга» обеспечивает связь обонятельной и вкусовом систем с другими системами головного мозга и организацию на этой основе различных психических процессов.

Это является фундаментальной научной истиной и заложено в качестве обязательного положения в системе ноосферного преподавания учебных дисциплин. Опора на «обонятельный и вкусовой мозг» реализуется в биоадекватной методике преподавания в виде мысленного создания учащимися природных образов, наполненных цветом, вкусом, запахом. При этом учащиеся вспоминают известные им из личного опыта образы (яблоко, лимон, виноград, ромашка, река и др.), мысленно работают с ними под руководством учителя, а затем рисуют и раскрашивают эти образы. И только после этого записывают учебную информацию на созданный ими образ.

Такая нехитрая работа! А какое глобальное решение психофизиологических, учебных, методологических и интеллектуально-воспитательных задач!

Есть еще одно важное использование «обонятельного и вкусового мозга» в ноосферном образовании: в биоадекватных учебниках каждая учебная тема обязательно презентуется на фоне красивого, вкусного, душистого природного образа цветка, сада, луга, леса и т.п. Образы в учебниках крупные, сочные! Они вызывают обонятельные и вкусовые ощущения, тем самым пробуждая самые глубинные отделы мозга и вовлекая их в запоминание учебного материала. Образы исполнены художниками в пропорциях золотых сечений и при восприятии гармонизируют глаз, мозг, всю систему «человек».

2. Благодаря общей группе рецепторов обоняние и вкус непосредственно связаны с нейроиммуноэндокринной системой, обеспечивающей гомеостаз (устойчивость, постоянство) организма и физиологию поведения, мышления, памяти, внимания и эмоций.

Этот вывод позволяет приоткрыть тайну оздоровительных эффектов ноосферных уроков. Приведем примеры, опираясь на исследования (2009 — 2010 гг.) украинских ученых кафедры валеологии университета им. Н.В. Каразина под руководством проф. М. С. Гончаренко. Исследовались две школы города Харькова. В одной из них часть уроков велась с применением биоадекватной методики (украинский язык, русский язык). Даже столь небольшое изменение в использовании методики преподавания учебных дисциплин позволило зафиксировать с помощью приборов существенные изменения в состоянии ряда систем жизнеобеспечения учащихся. Именно здесь и было зафиксировано улучшение показателей в состоянии эндокринной и иммунной систем абсолютно у всех детей, учившихся с использованием ноосферной методики. На диаграммах отчетливо показан рост показателей улучшения работы эндокринной и иммунной систем в ходе биоадекватных уроков. Сравнительный анализ показателей, полученных в контрольной группе учащихся, работавших по традиционной методике обучения, позволяет сделать выводы о безусловном приоритете ноосферной методики: ее оздоровительном эффекте, широком спектре воздействия на различные системы жизнеобеспечения системы «ребенок».

Включая систему обоняния и вкуса в процесс обучения путем применения натуральных ароматических растений, основываясь на их физико-биохимических свойствах и богатом опыте ароматерапии и фитотерапии, возможно значительно активизировать резервы памяти учащихся и их творческий и мыслительный потенциал, одновременно способствуя эмоциональному и физиологическому здоровью.

Приведем примеры использования таких простейших натуральных фитоароматов как яблока (эффект расширение пространства восприятия), мяты (эффект успокоения, умиротворения, уменьшения частоты сердечных сокращений), луговых трав (эффект отдыха, умиротворения), ели (эффект санации помещения, очищения пространства, насыщения его фитонцидами), сосны (эффект насыщения кислородом, бодрости, активизации мыслительной деятельности). При этом незначительное привнесение натурального запаха оказывало мощное оздоравливающее влияние на учащихся и самого учителя.

В период цивилизационного кризиса современности остро стоит задача расширения и развития ноосферного образования, формирования целостного мышления, создания биодекватных, природосообразных и здоровосберегающих методов развития психических способностей человека. Исследования и разработка новых биодекватных методик с задействованием органов чувств обоняния и вкуса через природосообразные растительные формы (100% натуральные эфирные масла, травы, плоды и др.) существенно дополнят целостный природосообразный подход в решении задачи эволюционного (в отличие от инволюционного) развития системы «человек».

Статья опубликована:

Брайко Л.И. – Роль обоняния и вкуса в психофизиологической системе человека. / Ноосферное образование – стратегия здоровья. / Сборник докладов XXVIII Международная научно-практическая конференция по ноосферному образованию – Севастополь: Изд-ль Кручинин Л.Ю., 2010. – 520 с. – илл. – С. 435-441.

Источник