Технологии хранения данных: что дальше?

Быстрый рост объема хранимых данных и, что еще более существенно, необходимость быстрой их обработки, побуждают производителей систем хранения данных совершенствовать свои решения. В частности — разрабатывать и внедрять новые технологии записи.

Популярность новых технологий пока невелика

По оценкам IDC, объем данных вырастет к 2025 году с 33 до 175 зетабайт. Неудивительно, что потребность в быстром доступе к данным и решениях для их хранения, обладающих высокой пропускной способностью или большой емкостью, сегодня выше, чем когда-либо, и постоянно растет.

Это стимулирует внедрение новых технологий и архитектур, дополняющих современные подходы к хранению данных. Так, из результатов опроса компании Spiceworks видно, что с одной стороны, уже через два года твердотельные накопители станут немного популярнее традиционных жестких дисков.

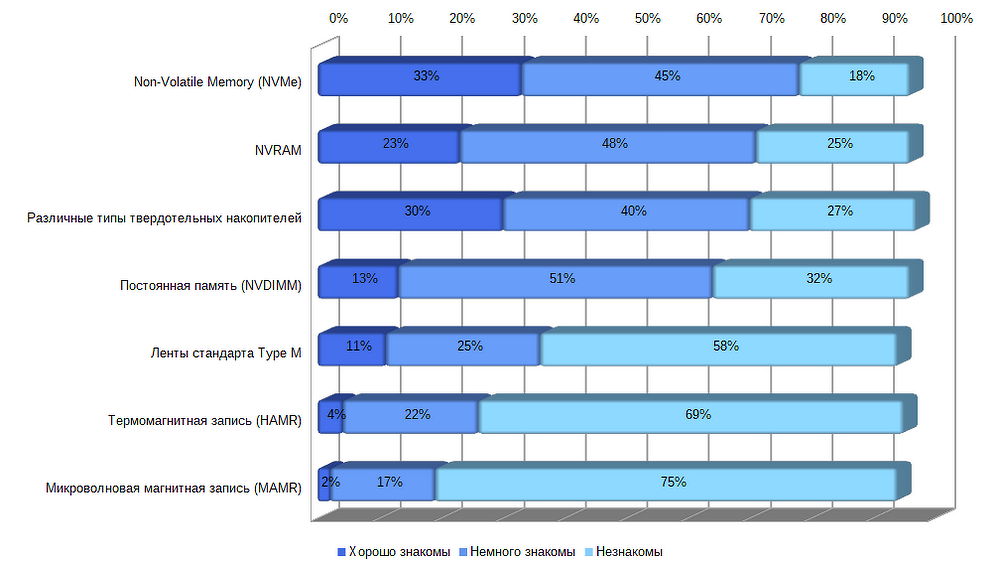

Однако, из того же опроса видно, что современные технологии хранения, например — постоянную память (NVDIMM, Intel Optane) используют лишь 16% респондентов, еще 12% планируют начать работать с ней в течение ближайших двух лет.

А с современными технологиями записи, такими как термомагнитная или микроволновая, знакомы вообще исчезающе малое количество.

Степень знакомства респондентов с технологиями хранения и записи

Источник: Spiceworks, 2020

А ведь именно их использование — один из главнейших резервов ускорения процессов обработки данных.

Ускорение доступа

Ускорить работу с данными можно разными способами. Один из путей, например, создание энергонезависимой памяти, которая будет сочетать в себе скорость работы оперативной памяти и и энергонезависимость.

Другой путь — поиск технологий, которые бы позволили создать устройства хранения, близкие по своим характеристикам к оперативной памяти.

Возможен и третий путь — изменение архитектуры самих систем хранения, которая позволит ускорить их работу за счет переноса части вычислений в сами СХД.

Перспективные технологии записи данных

Поиск новых методов записи и хранения данных идет в самых разных направлениях. Большая часть усилий тратится на совершенствование твердотельных накопителей, однако и жесткие диски имеют потенциал для совершенствования.

CNT (Carbon NanoTube) RAM. Модули CNT NVRAM от Nantero должны появиться в продаже в 2020 г. Эта память работает почти так же быстро, как DRAM, но потребляет меньшую мощность. Она считается наиболее многообещающим типом NVRAM для массового внедрения уже в 20-х годах.

FRAM (Ferroelectric RAM). Оперативная память, схожая с DRAM, но для энергонезависимости использующая слой сегнетоэлектрика: электрический диполь меняет полярность при воздействии внешнего электрического поля. Однако температурные факторы и электрические разряды приводят к тому, что со временем в такой памяти возникают сбои.

HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording). Технология разработана для значительного увеличения объема данных, которые можно хранить на жестком диске. Лазерный диод, прикрепленный к каждой записывающей головке, нагревает небольшую область диска, что позволяет записывающей головке менять магнитную полярность каждого бита и записывать данные с высокой плотностью. Даже маломощная головка может намагнитить «зерно» с нужной силой. После того, как место нагрева охлаждается, участок пластины становится стабильным. С помощью HAMR достигнута плотность записи в 2 Tbpsi (2 терабита на квадратный дюйм). По прогнозам, к 2023 году эта технология позволит создавать диски емкостью в районе 40 Тбайт.

MAMR (Microwave Assisted Magnetic Recording). Технология микроволновой магнитной записи основана на усилении магнитных свойств головки диска при помощи генератора магнитного поля с использованием микроволн. Резонанс, возникающий во время работы генератора, усиливает магнитное поле головки, намагничивающей зерна специального материала пластины. Вектор намагниченности отклоняется от вертикальной оси, что, в сочетании с ферромагнитным резонансом, усиливает магнитное поле головки в 3-4 раза. Все это позволяет уменьшить размер магнитных доменов и, соответственно, повысить плотность записи.

MRAM (Magnetoresistive RAM). MRAM основана на магнитном состоянии ферромагнитного материала. Она не деградирует со временем и не подвержена влиянию температуры. Важнейшие преимущества MRAM — высокая скорость записи и чтения (сравнимая с RAM и превышающая флэш-память в 500 раз), длительное хранение данных (более 20 лет), неограниченное число циклов перезаписи, широкий температурный диапазон.

PCM (Phase-Change Memory). Энергонезависимая память с фазовым переходом позволяет создавать более долговечные носители, чем твердотельные накопители с их проблемой износа. На базе этой технологии созданы упоминавшиеся микросхемы Intel Optane. Она считается одной из самых перспективных технологий, по оценкам Reports and Data рынок памяти с фазовым переходом достигнет $46,52 млрд к 2026 г.

RRAM или ReRAM (Resistive RAM). Резистивная оперативная память считается одной из самых перспективных новых технологий памяти благодаря своей высокой скорости, низкой стоимости, повышенной плотности хранения, потенциальным приложениям в различных областях и хорошей масштабируемости. С помощью многоуровневых ячеек RRAM можно увеличить плотность хранения и снизить стоимость. Потенциальные области применения RRAM — безопасность, нейроморфные вычисления и энергонезависимые логические системы.

SRAM (Static Random Access Memory). Статическая память с произвольным доступом — полупроводниковая память, в которой каждый бит хранится в схеме с положительной обратной связью. SRAM имеет малое время доступа — примерно в четыре раза меньше DRAM, но она намного дороже.

На пути новых технологий стоят два препятствия. Во-первых, это «цена за гигабайт».

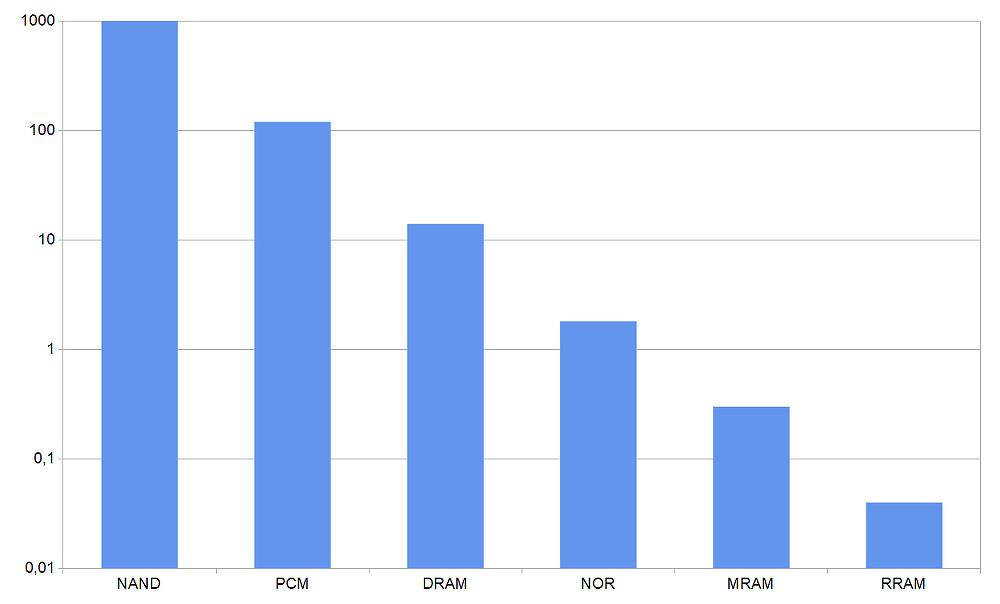

Стоимость 1 гигабайта, $, хранимого по данной технологии

Источник: Yole Development, 2019

Второй фактор, определяющий возможности технологии — плотность записи, измеряемая в гигабайтах на квадратный дюйм.

Плотность хранения по данной технологии, Гбайт/кв. дюйм

Источник: Yole Development, 2019

Цитируемое исследование посвящено перспективам памяти MRAM. Как полагают в Yole, уже в ближайшие годы она существенно подешевеет и, одновременно, появится возможность создавать на ее основе более вместительные чипы. По обоим параметрам она не догонит DRAM, но приблизится к ее показателям. Можно предположить, что и другие технологии будут прогрессировать аналогичным образом. По крайней мере те, которые будут восприняты рынком.

Между «памятью» и «диском»

Оперативная память DRAM работает быстро, но при отключении электричества все данные, находящиеся в этот момент в ее микросхемах, пропадают. Заполнить нишу между ОЗУ и постоянной памятью призвана энергонезависимая память, в частности — модули памяти NVDIMM (non-volatile dual in-line memory module).

Модули NVDIMM-N объединяют на одной планке микросхемы DRAM, флеш-память и конденсатор — при отключении электричества мощности последнего хватает на то, чтобы переписать информацию из DRAM в флеш-память. Емкость таких миксросхем — десятки гигабайт, время задержки — десятки наносекунд.

Модули NVDIMM-F состоят из микросхем флеш-памяти, обращение к которым происходит по шине DRAM. Возможная емкость — терабайты, но время задержки — уже десятки микросекунд.

Также разрабатывается спецификация NVDIMM-P, которая должна будет обеспечить поддержку интерфейса DDR5 и всех типов новых технологий памяти (MRAM, PCM, ReRAM и т. д.) на уровне интерфейса.

Чаще всего «накопительные» микросхемы выполнены по технологии NAND, однако в самой популярной, наверное, энергонезависимой памяти, Intel Optane, используются PCM-технологии.

Intel, кстати, «отстраивается» от NVDIMM, утверждая, что «энергонезависимая память Intel Optane обеспечивает постоянное хранение данных без необходимости устанавливать какие-либо дополнительные компоненты и средства хранения, а также беспокоиться о замене аккумулятора».

Преимущества энергонезависимой памяти наиболее очевидны в транзакционных приложениях и в приложениях с интенсивными вычислениями в памяти, таких как базы данных in memory, анализ потоковых данных. Поэтому неудивительно, что соответствующему рынку сулят быстрый рост. Как полагают в Grand View Research, в 2019 г. выручка от продажи микросхем NVDIMM составила почти $913 млн, с 2020 по 2027 г. она будет расти в среднем на 39,7% в год.

И сервер, и хранилище

Еще один новый подходов к процессу обработки данных — «вычислительное хранение» (computational storage). В системах такой архитектуры СХД снабжаются собственными специализированными процессорами, которые «на месте» выполняют ряд операций, например — сжатие данных, их дедупликация, шифрование/дешифрование. Все эти операции вполне логично «переложить» на специализированные чипы, а не расходовать на их выполнение ресурсы центрального процессора.

Вычислительное хранение привлекает сегодня все большее внимание ввиду развития ИИ и приложений интернета вещей, которые требуют дополнительных вычислительных ресурсов. Тенденция перемещения этих ресурсов ближе к системам хранения наблюдается уже несколько лет и может получить массовое распространение, особенно в связи с развитием периферийных вычислений.

Источник

«Работа с микроскопом»: Революция в области хранения данных

В одном их наших предыдущих материалов мы писали о новой разработке в сфере хранения данных. Нас, как IaaS-провайдера, очень интересуют технологии, способные изменить наше представление о дата-центрах. Потому мы решили уделить еще немного времени хранилищам данных. Очень емким хранилищам данных.

В 2014 году компания Seagate анонсировала свой новый дисковый накопитель Kinetic HDD с интерфейсом Ethernet, производительность которого в несколько раз превысила производительность всех существующих на тот момент продуктов компании. Новое изобретение упрощает процесс создания программных и аппаратных архитектур хранения данных, снижая совокупную стоимость владения (ТСО) и позволяя оперативно реагировать на растущие потребности облачной инфраструктуры систем хранения данных.

У каждого диска Kinetic HDD есть два гигабитных Ethernet-порта, каждый со своим IP-адресом, а платформа Kinetic Open Storage дает возможность приложениям и хостам связываться друг с другом напрямую через жесткие диски с помощью TCP/IP-инфраструктуры дата-центров, используя открытый API. Подобная технология может серьёзно преобразить инфраструктуру дата-центров и ИТ-индустрию в целом.

Другая разработка Seagate, суть которой заключается в черепичной технологии записи (shingled magnetic recording, SMR), легла в основу более четырех миллионов накопителей, которые были поставлены на рынок за два года с момента её запуска в производство. Особенность технологии SMR заключается в том, что при записи информации на диск дорожки накладываются друг на друга.

Это позволяет увеличить количество дорожек на каждой пластине и сократить расстояние между ними, что в свою очередь приводит к повышению емкости диска на 25%. Проблема низкой скорости записи в данном случае решается с помощью специальных микропрограмм, которые оптимизируют операции последовательной записи.

Все это приводит нас к мысли, что жесткие диски останутся с нами еще надолго, поскольку это, хоть и не лишённая недостатков, но проверенная временем технология, которая и по сей день продолжает совершенствоваться. Однако рано или поздно в мире появится новый способ хранения данных, который по всем параметрам превзойдет магнитные дисковые накопители. Давайте совершим небольшой экскурс в будущее и взглянем на перспективные разработки в области хранения данных.

Хранилища на основе ДНК

Одной из самых перспективных и многообещающих технологий будущего являются хранилища на основе ДНК. О ней мы писали в одном из наших предыдущих постов. Молекула ДНК предлагает невероятную плотность записи. ДНК-диск размером с чайную ложку сможет уместить все данные, существующие в мире – каждую песню, каждую книгу, каждую видеозапись.

Другим достоинством ДНК-хранилищ является их долговечность. По словам гарвардского ученого Джорджа Черча (George Church), ДНК-диск можно оставить где угодно, даже в пустыне, но данные останутся на нем даже 400 000 лет спустя.

Для проверки того, как долго данные могут хранится в ДНК, ученые закодировали 83 килобайта данных, а именно два документа – Федеративную хартию 1291 года и палимпсест Архимеда. Выбор этих документов, по их мнению, показывает не только потенциальную применимость метода, но и его историческую важность. Согласно ресурсу New Scientist, стоимость эксперимента составила $1500. По оценкам представителей ETH Zurich, если ДНК подвергнется заморозке, эти данные останутся неизменными на протяжении миллиона лет.

На данном этапе главным препятствиями для массового внедрения новой технологии хранения информации является время, затрачиваемое на извлечение данных. Даже с использованием современных технологий расшифровки, чтение молекулы ДНК занимает многие часы – на несколько порядков больше, чем чтение обычного файла на компьютере. Потому этот тип хранилищ не подходит для часто используемых данных. Более того, ученые до сих пор заносят информацию в искусственную ДНК и лишь после этого помещают её в бактерию.

Конечно, на текущем уровне развития технологий синтез ДНК является слишком дорогостоящим процессом, но перспективы его применения для долгосрочного хранения важной информации очевидны.

Также стоит отметить одну из смежных разработок, которая позволяет хранить данные в так называемых «мягких веществах». Термин «мягкое вещество» может относиться к жидкостям, полимерам и даже биоматериалам. Согласно новому исследованию, микроскопические частицы в жидкости могут быть использованы для кодирования тех же нулей и единиц, прямо как в современных жёстких дисках. В теории кластеры таких частиц однажды смогут хранить до 1 ТБ данных в столовой ложке жидкости.

«Атомный» накопитель данных

«Что, если бы мы могли располагать атомы в произвольном порядке?» – спросил знаменитый американский физик Ричард Фейнман (Richard Feynman) во время своей лекции «Там, внизу, еще много места» в 1959 году. Ученый предположил, что «манипулятор» соответствующего размера позволит перемещать отдельные атомы. Это означало бы, что информацию, например текст, можно записать с помощью самих атомов, и тогда вся энциклопедия «Британника» уместилась бы на кончике булавки. Таким образом, Фейнман заложил будущие основы нанотехнологий.

Три десятилетия спустя группе ученых из корпорации IBM удалось сделать то, то описывал Фейнман. С помощью туннельного микроскопа они выложили логотип компании из 35 атомов ксенона на никелевой поверхности, впервые продемонстрировав возможность перемещения отдельных атомов.

Чтобы предотвратить смещение атомов и удержать их на своих местах, исследователям пришлось снизить температуру до -269ºC, что всего на 4ºC выше абсолютного нуля. Эксперимент оказался настолько дорогостоящим, что писать больше, чем три буквы, не было смысла.

В июле 2016 года команда ученых из Делфтского технологического университета, расположенного в Нидерландах, совершила новый прорыв в области хранения данных на атомном уровне. Вместо трех букв, им удалось записать целый параграф текста (приблизительно 1 килобайт данных).

Главным недостатком нового метода является высокая требовательность к внешним условиям. Чтобы атомы не смещались произвольно, накопитель приходится охлаждать до температуры жидкого азота (минус 196 градусов по Цельсию). Однако, такой способ намного дешевле, чем охлаждение жидким гелием, применяемое в свое время IBM.

В отличие от исследователей компании IBM, голландские ученые сохранили информацию не в буквах, а в бинарном коде. Суть технологии заключается в размещении атомов хлора на медной пластине, где они естественным образом формируют сетку с квадратными ячейками. Чередуя атомы с пустыми пространствами между ними, а также перемещая атомы по пластине на пустые места, ученые получают «узоры», которые могут быть считаны – подобно тому, как считываются QR-коды.

«Представьте себе пятнашки. Каждый бит состоит из двух позиций на поверхности из атомов меди и одного атома хлора, который мы можем перемещать между этими позициями. Если хлор располагается в верхней позиции, а «дырка» – под ним, то это означает единицу. Обратное местоположение – ноль», – рассказал руководитель проекта Сандер Отте (Sander Otte). Атомы хлора расположены достаточно плотно, благодаря чему достигается большая стабильность в кодировке данных, чем в эксперименте IBM.

Решетка была настолько устойчивой, что ученые смогли выстроить 1 016 атомов на участке размером 96 на 126 нанометров (для сравнения, вирус иммунодефицита человека занимает 120 нм). Такая плотность хранения информации позволяет уместить 78 триллионов бит на одном квадратном сантиметре – это в сотни раз превышает возможности современных жестких дисков.

Такая высокая плотность позволит в перспективе расширить емкость памяти телефонов, компьютеров и дата-центров. Но прежде ученым необходимо адаптировать технологию к работе при комнатной температуре. Кроме того, скорость перезаписи пока что невысока – всего 64 бита за 1-2 минуты. Доктор Отте считает, что мог бы увеличить ее до миллиона бит в секунду, но это все равно в тысячи раз медленнее, чем у современных HDD.

Как бы там ни было, идея создания такого накопителя весьма перспективна, если развивать её в правильном направлении. Примечательно, что на свой атомный накопитель доктор Отте решил записать первые 160 слов из знаменитой лекции Фрейнмана. Оказывается, тот был прав: мы действительно можем располагать атомы, как нам угодно.

Квантовое хранилище данных

Квантовое шифрование уже давно рассматривается как перспектива развития супербыстрых компьютеров, в основе которых лежат кубиты (quantum bit), а не традиционные бинарные данные. Дело в том, в силу своей природы информационная ёмкость кубита выше, чем привычного бита двоичной логики, однако наибольший интерес здесь представляет даже не плотность хранения данных, а их защищённость.

Исследователи из немецкого Института квантовой оптики имени Макса Планка представили свою новую разработку, которая претендует на звание хранилища квантовой памяти будущего. Впервые им удалось сохранить состояние квантового бита в кристалле искусственного алмаза при комнатной температуре дольше, чем на одну секунду. Это открытие позволяет преодолеть основные препятствия на пути к созданию сверхбыстрых квантовых компьютеров.

Отметим, что предыдущий рекорд хранения квантовой информации при комнатной температуре составлял всего лишь несколько миллисекунд. При достижении экстремально низких температур этот показатель можно значительно увеличить, но подобный подход является непрактичным в случае необходимости создания вычислительных устройств для обычных потребителей.

Роль кубита в «алмазной» памяти выполняет атом углерода, точнее атом изотопа углерода С13. Ядро изотопа обладает так называемым ядерным спином, генерирующим магнитный момент, благодаря которому оно ведет себя как магнит, ориентированный параллельно (тогда значение кубита равно условной «единице») или перпендикулярно (тогда его значение равно условному «нулю») магнитному полю, приложенному извне.

Благодаря эффекту квантовой суперпозиции ядро может находиться в двух состояниях одновременно – «параллельном» и «перпендикулярном», что и позволяет записать в набор таких кубитов больше информации, чем в классический бинарный регистр.

Однако все операции по обмену информацией с такими кубитами происходят не напрямую, а посредством так называемого азот-вакантного центра, который, собственно, и является главным изобретением исследователей, позволившим удлинить время жизни кубита до одной секунды.

По заявлениям исследователей, в перспективе квантовые системы хранения данных могут обеспечить максимально защищённые от подделок и мошенничества средства аутентификации (паспорта, удостоверения) и безопасных платежей (кредитные карты). Ведь если информация записана в квантовом состоянии, то её невозможно корректно считать, не зная исходных параметров записи (например, направления поляризации света).

Любая попытка узнать состояние квантовой системы изменяет его, а клонирование вслепую принципиально невозможно. По этим причинам популярные атаки методом перебора в отношении квантовых систем бесполезны.

Пока что не стоит спешить с выводами и заявлять, что какая-то из описанных технологий сможет выйти на рынок. Однако эти разработки точно поспособствуют развитию устройств хранения. А пока что нам остается следить за технологическим прогрессом и хранить данные на жестких дисках. Согласно прогнозам международного консорциума ASTC (Advanced Storage Technology Consortium), ёмкость HDD вырастет до 100 терабайт к 2025 году. Думается, что этого на какое-то время хватит.

Источник